Grow & Throw

Today, in Western countries, the process of recycling and transforming organic waste into soil is very developed and takes place in everyday‘s life. However, the tools available today for recycling are not always comfortable and sometimes are even harming the process.

For example, organic garbage cans are filled with plastic bags with organic waste in them. Of course, nylon and Plastic are not biodegradable and emptying these bags requires time, manpower and effort.

Most bags manufactured for organic waste are not 100% biodegradable and therefore disturb the process. But throwing organic garbage into the bin without a bag is not hygienic, causes bad smell and attracts flies.

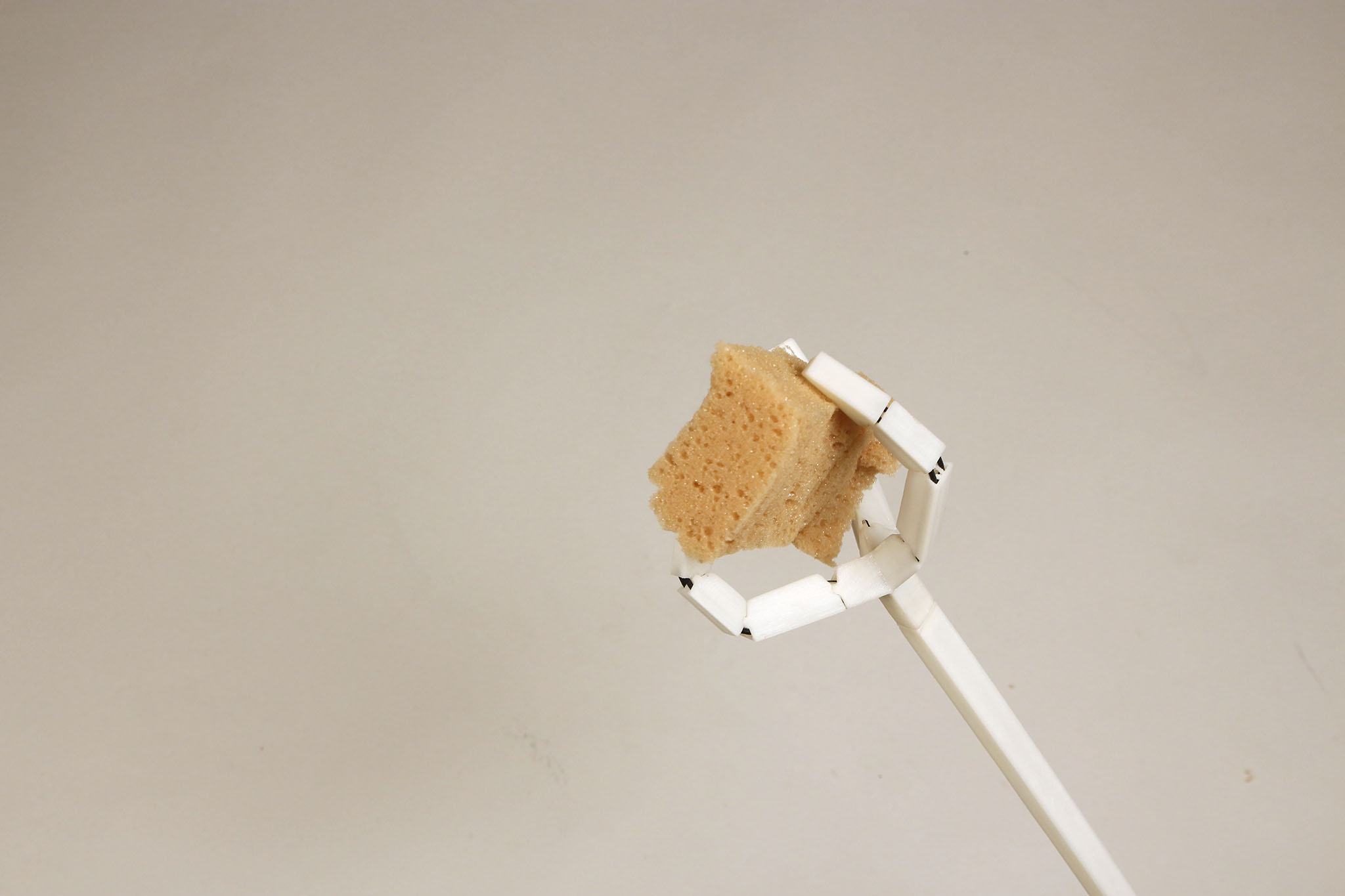

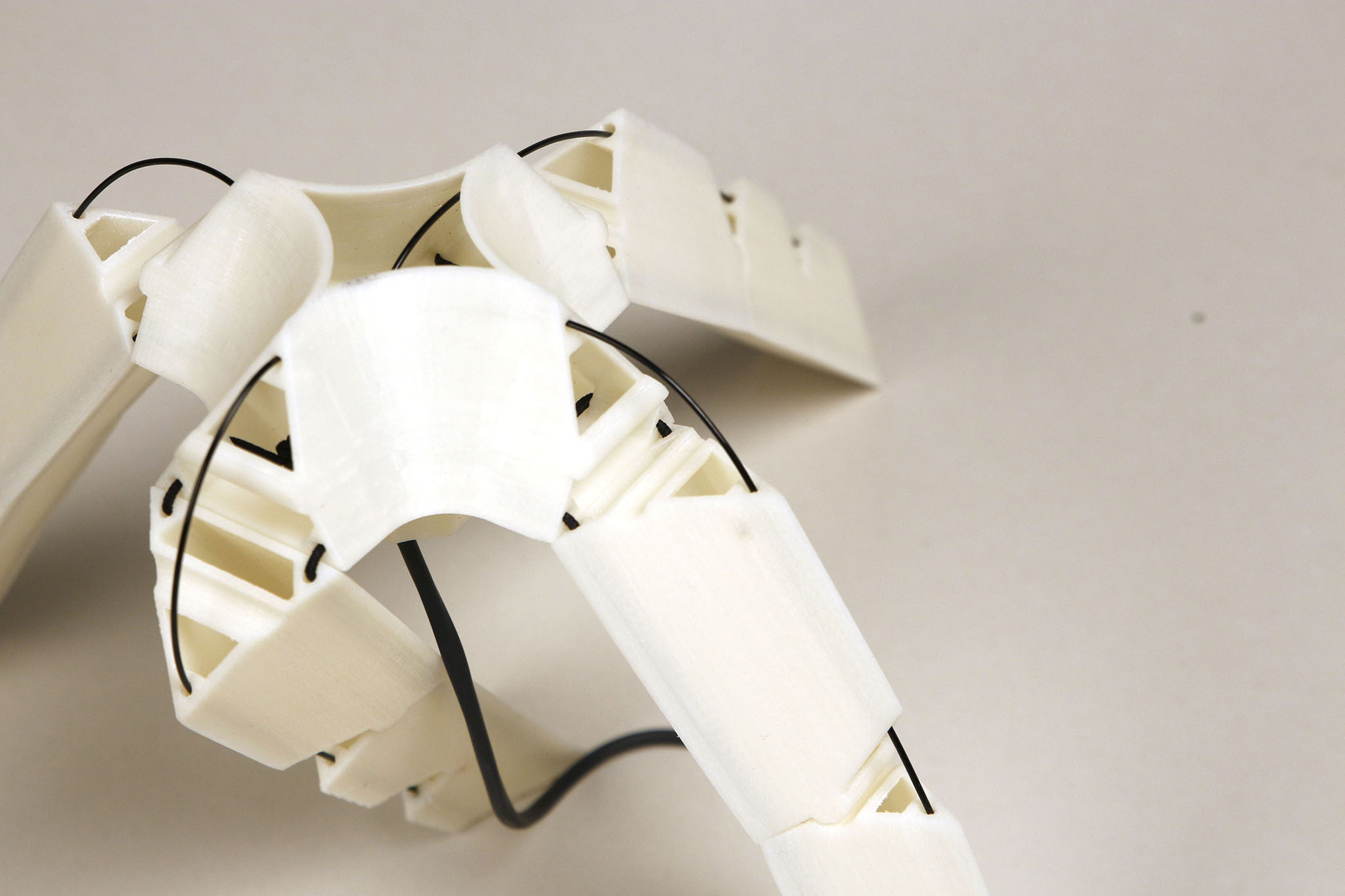

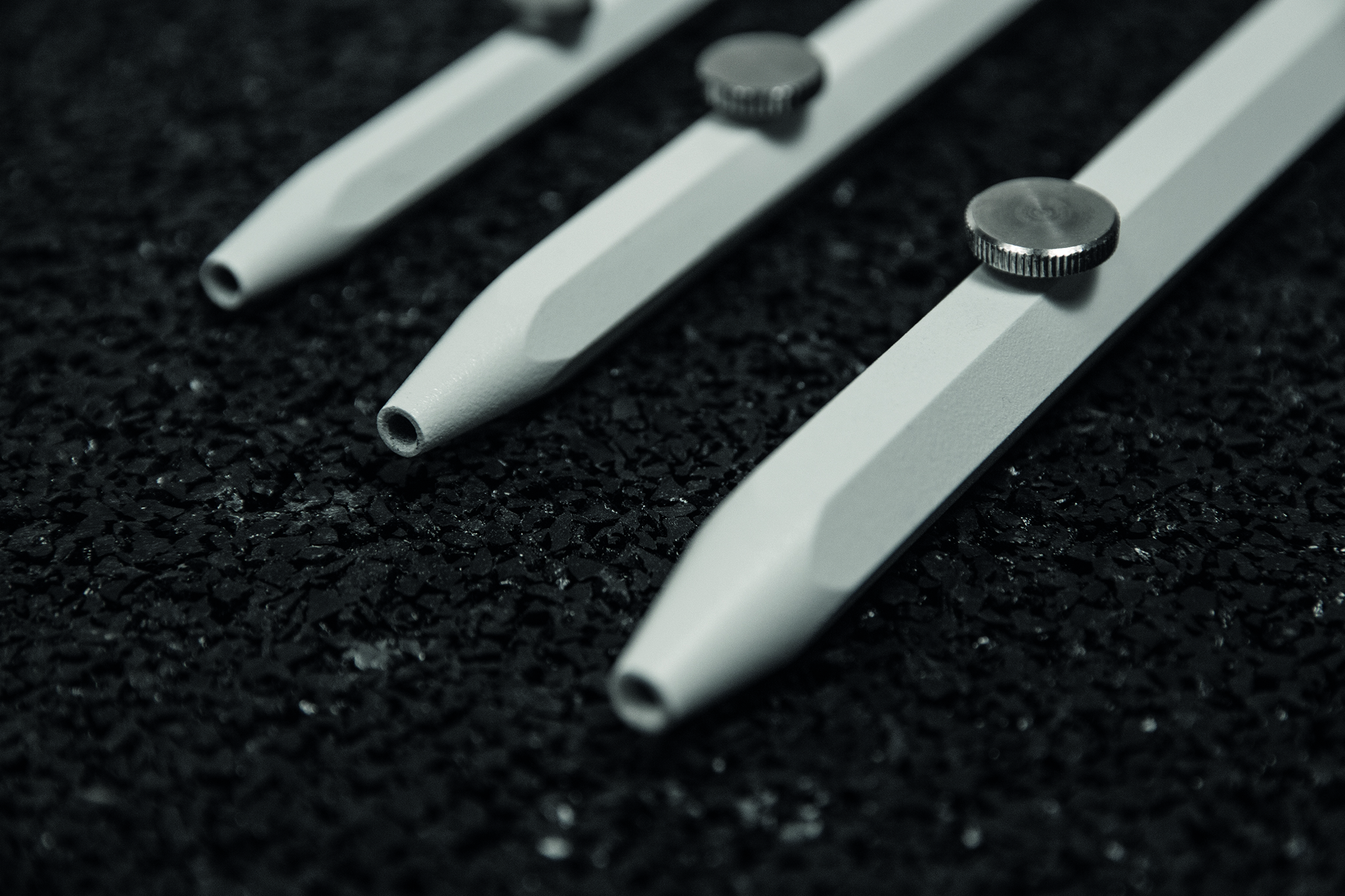

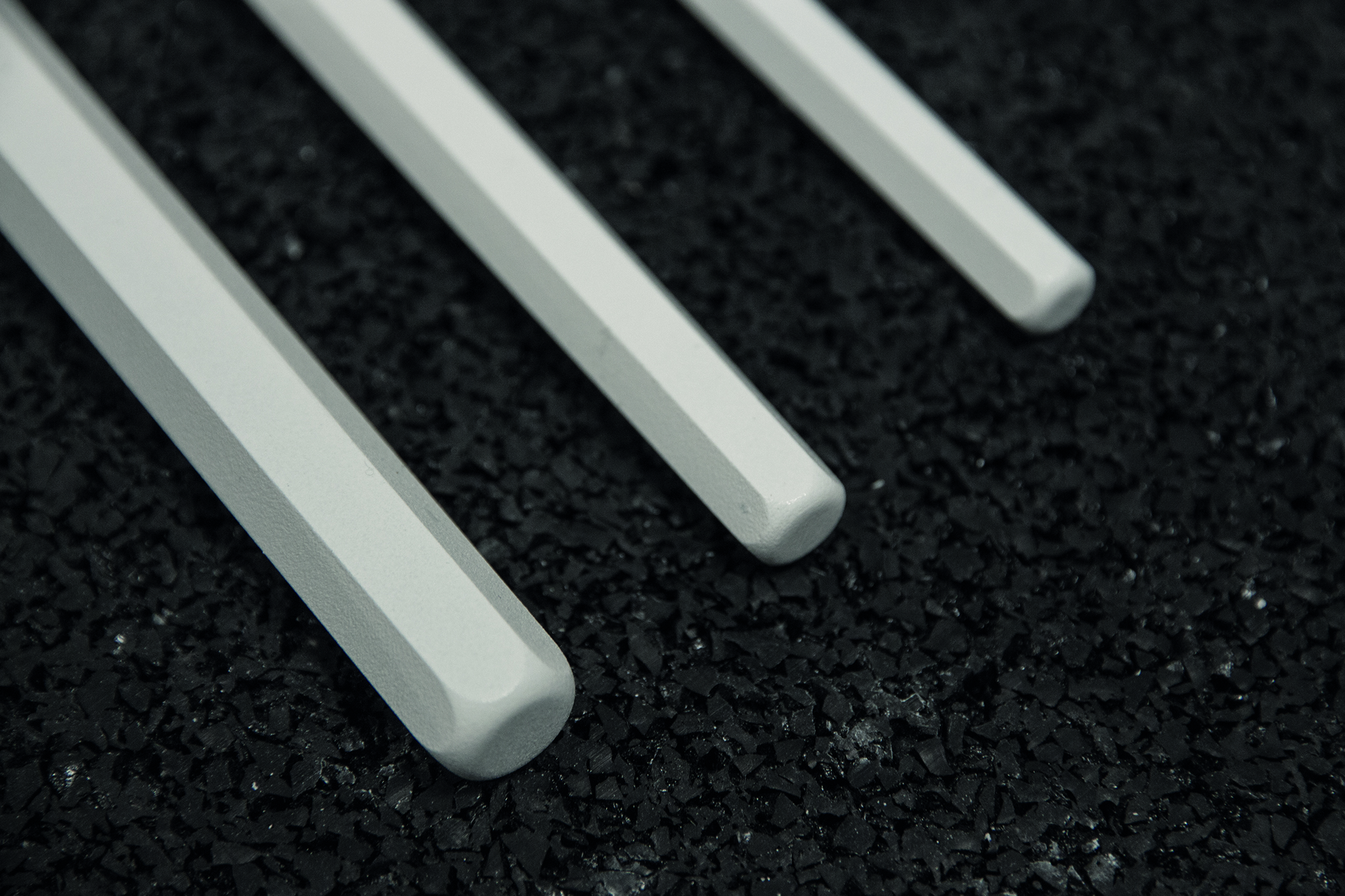

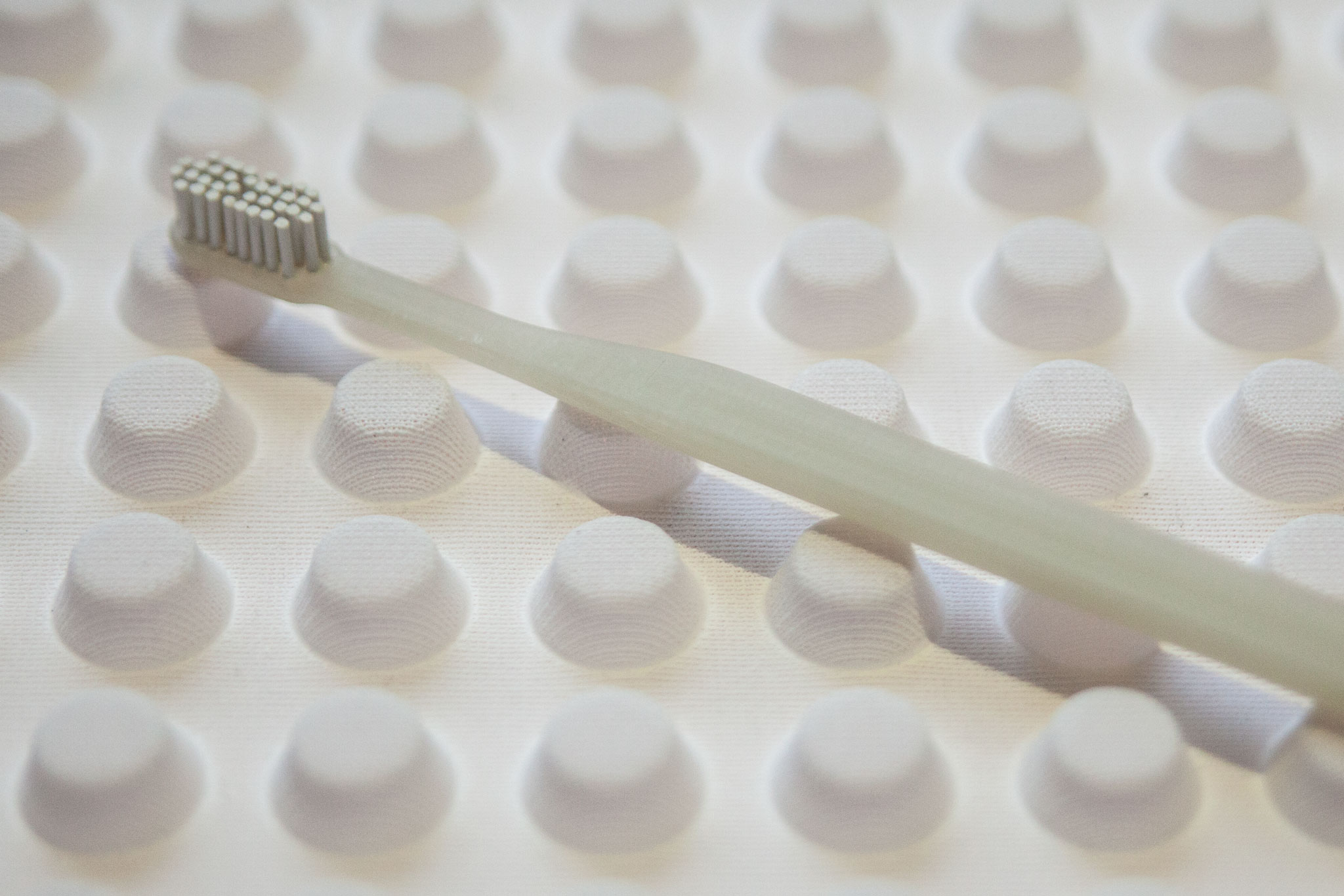

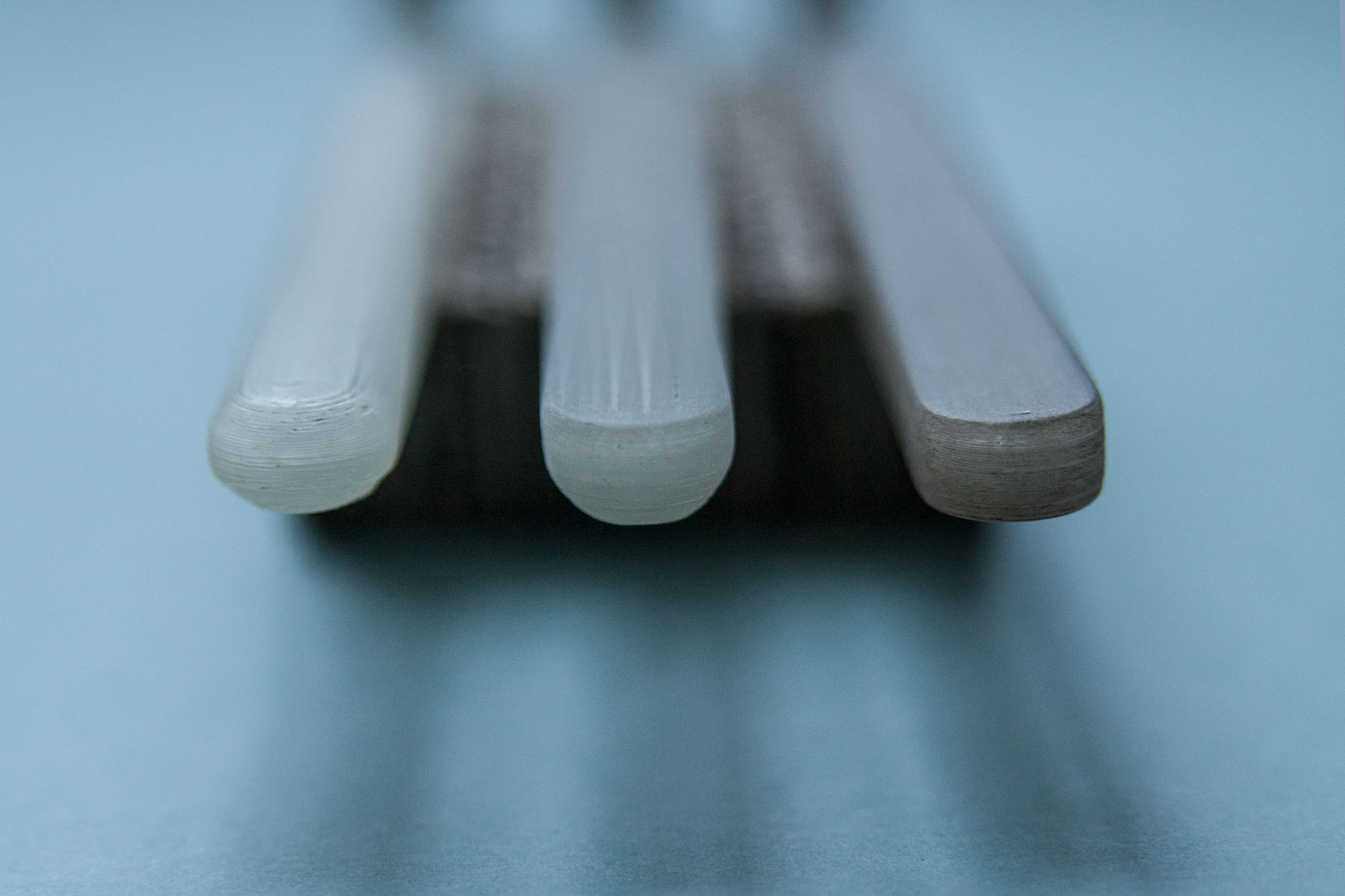

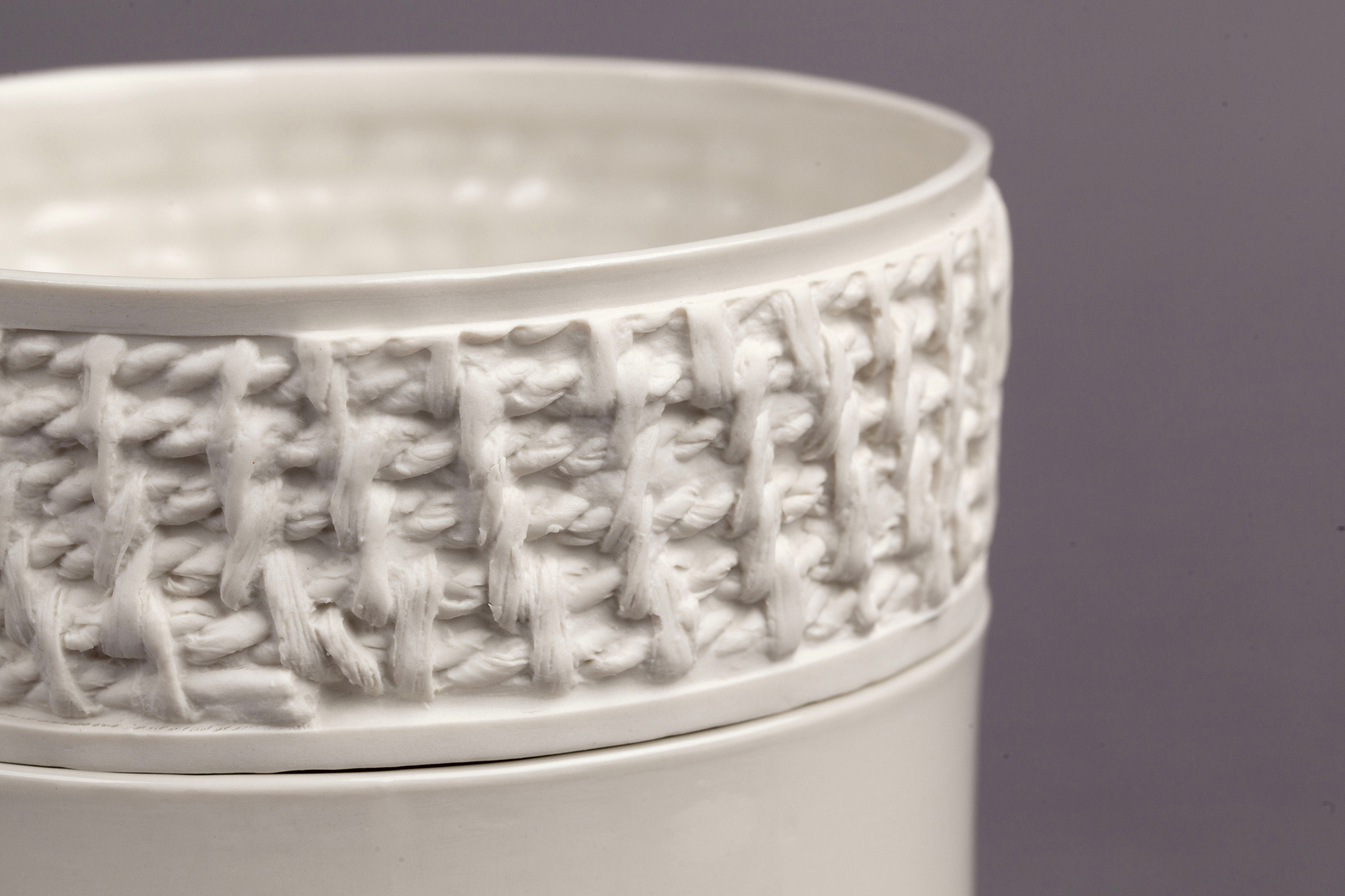

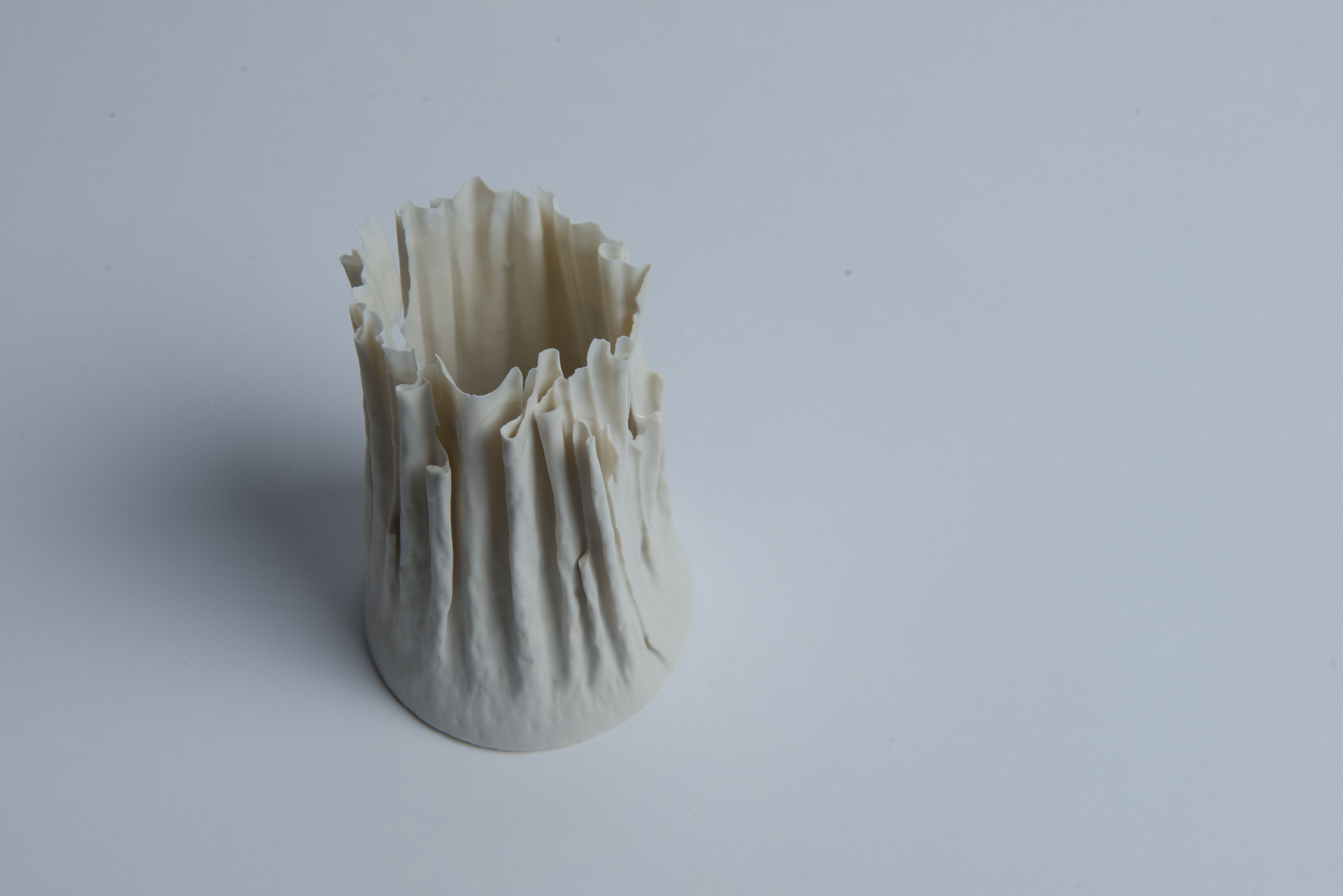

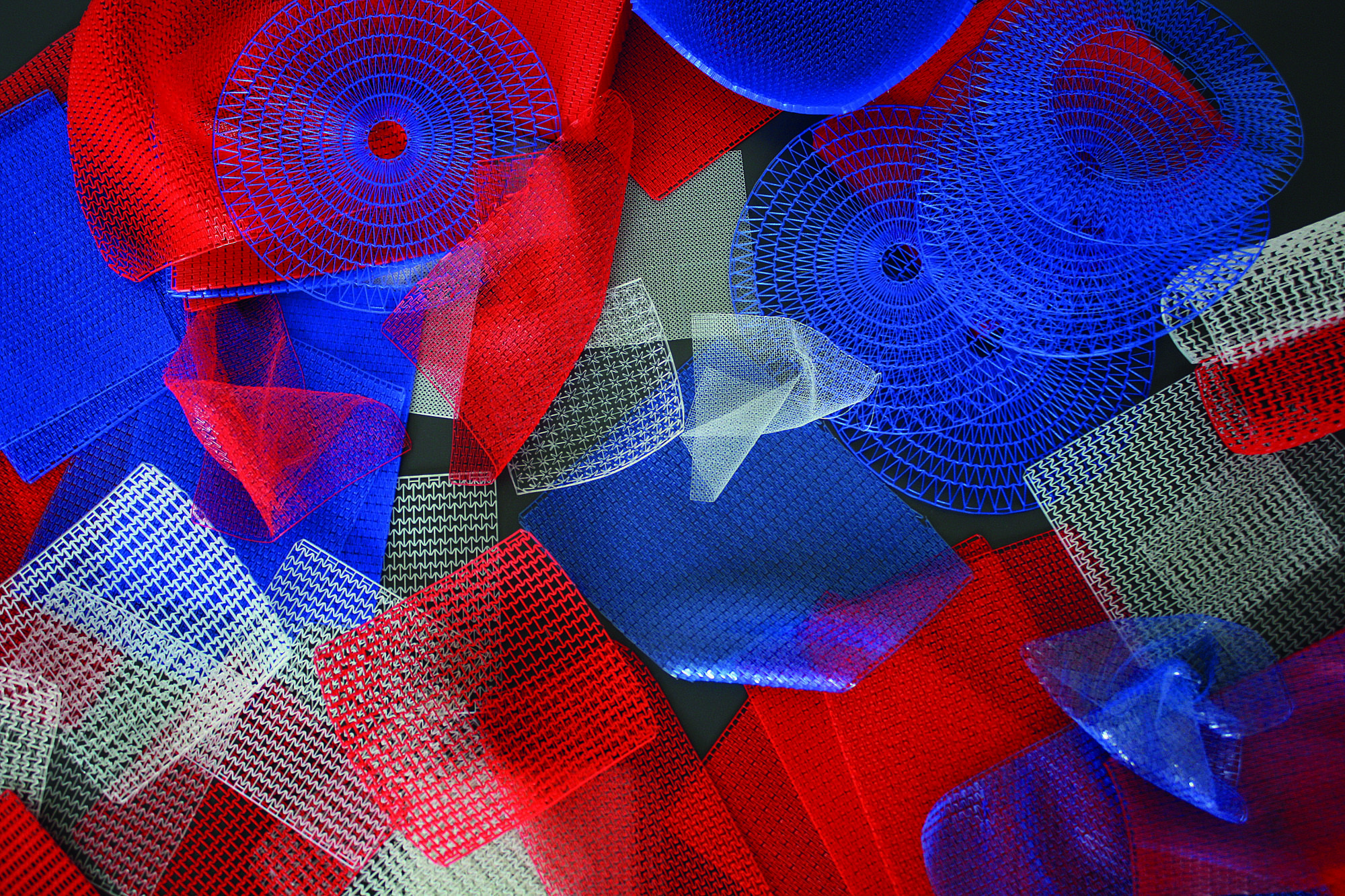

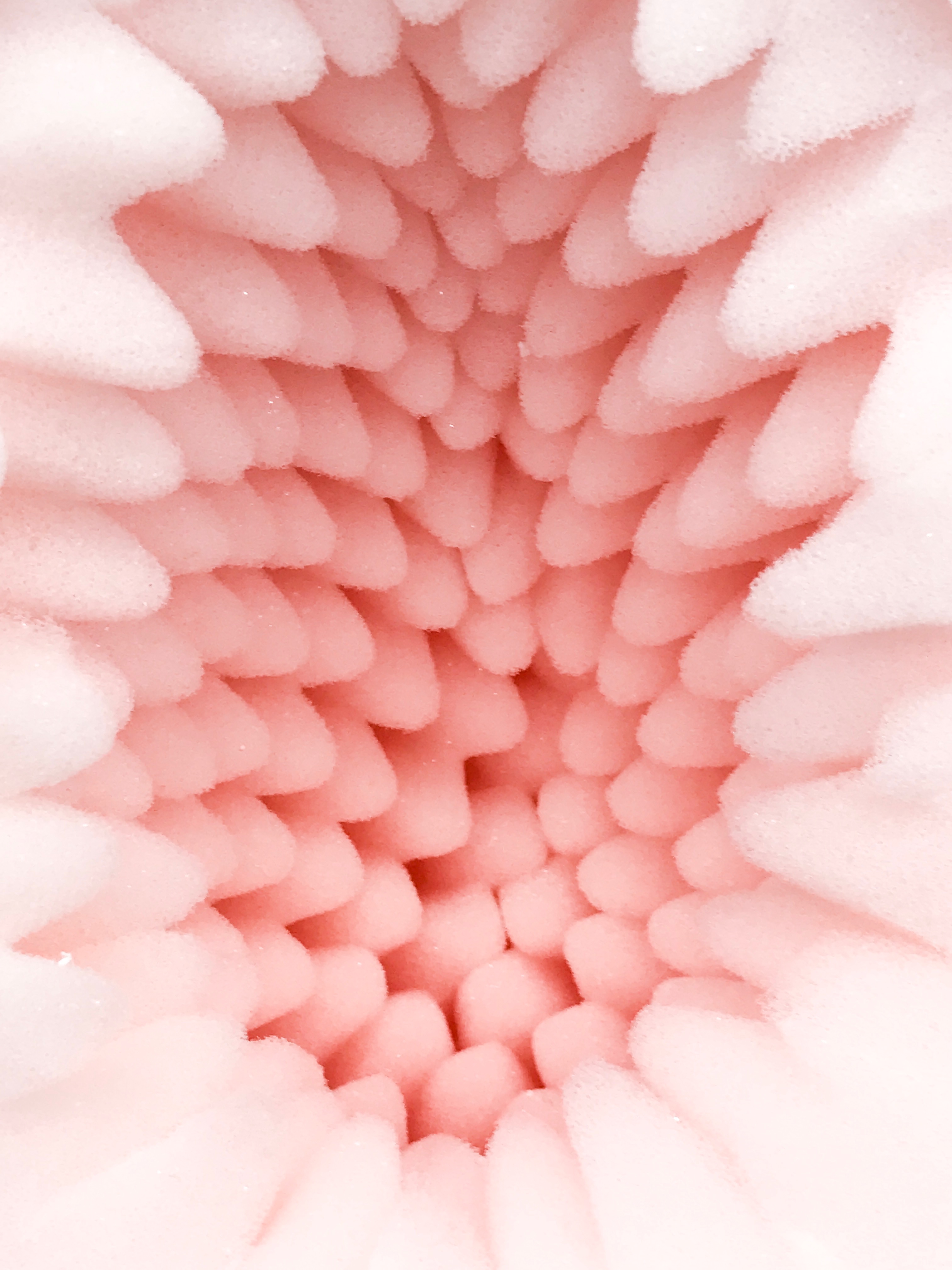

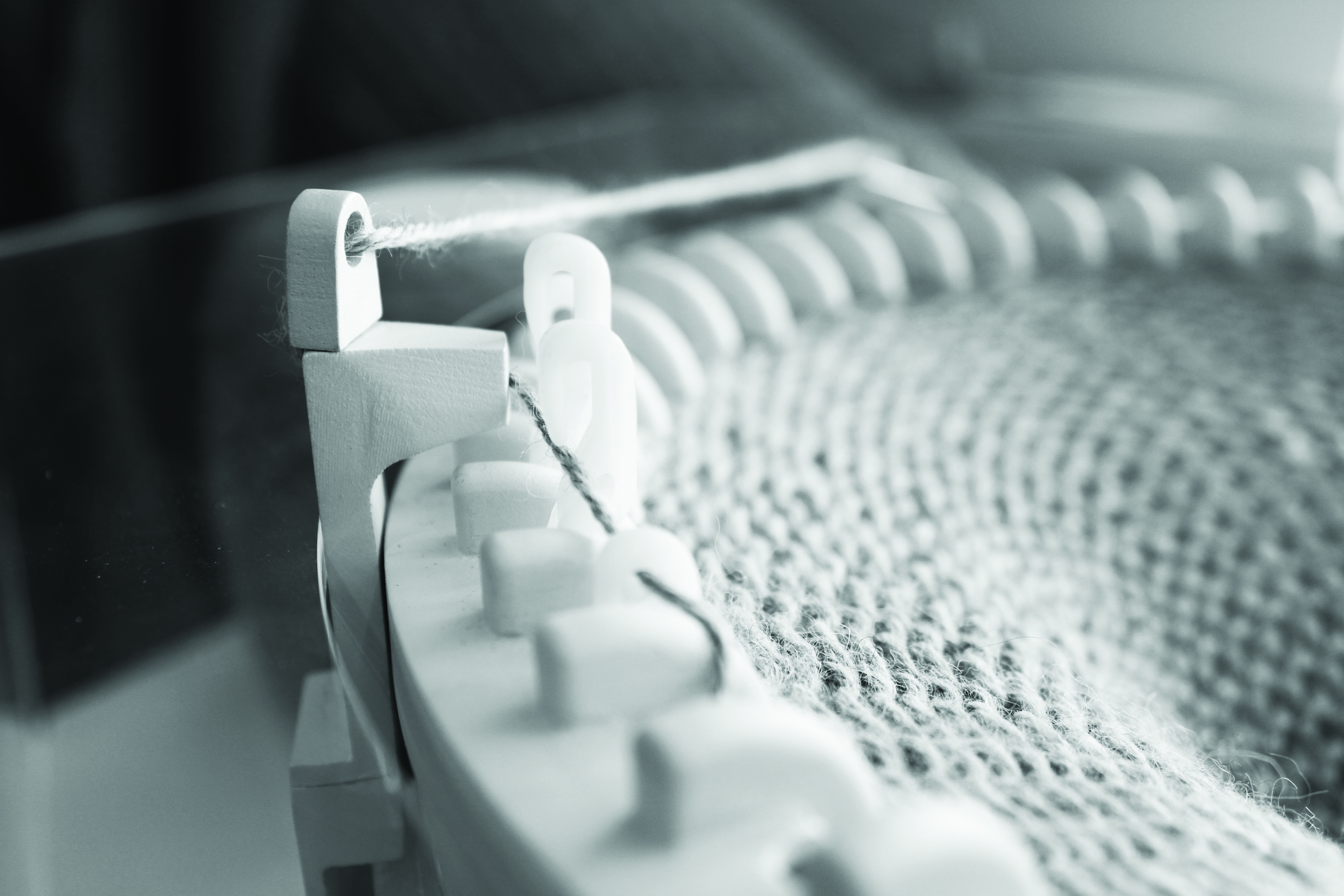

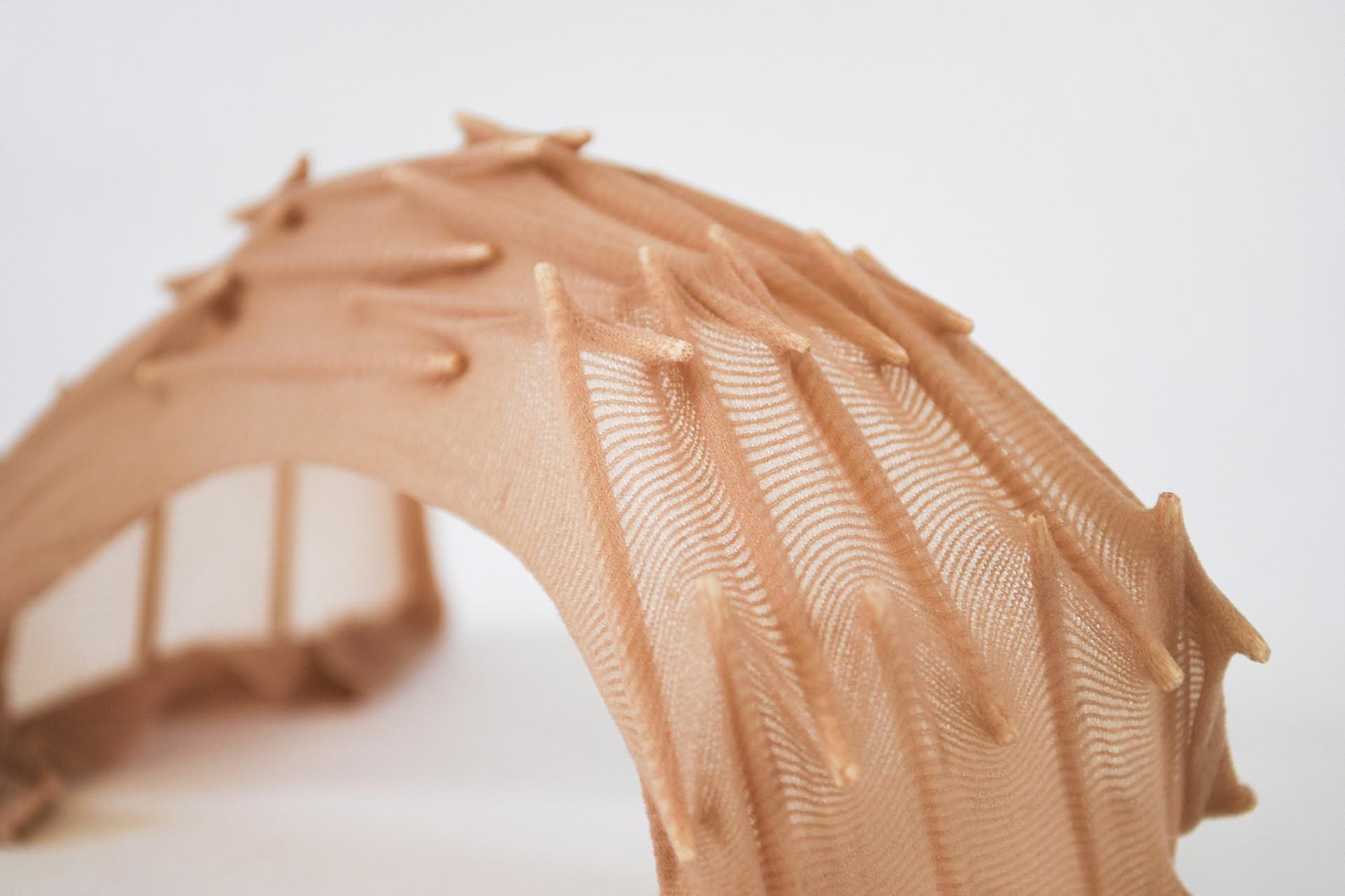

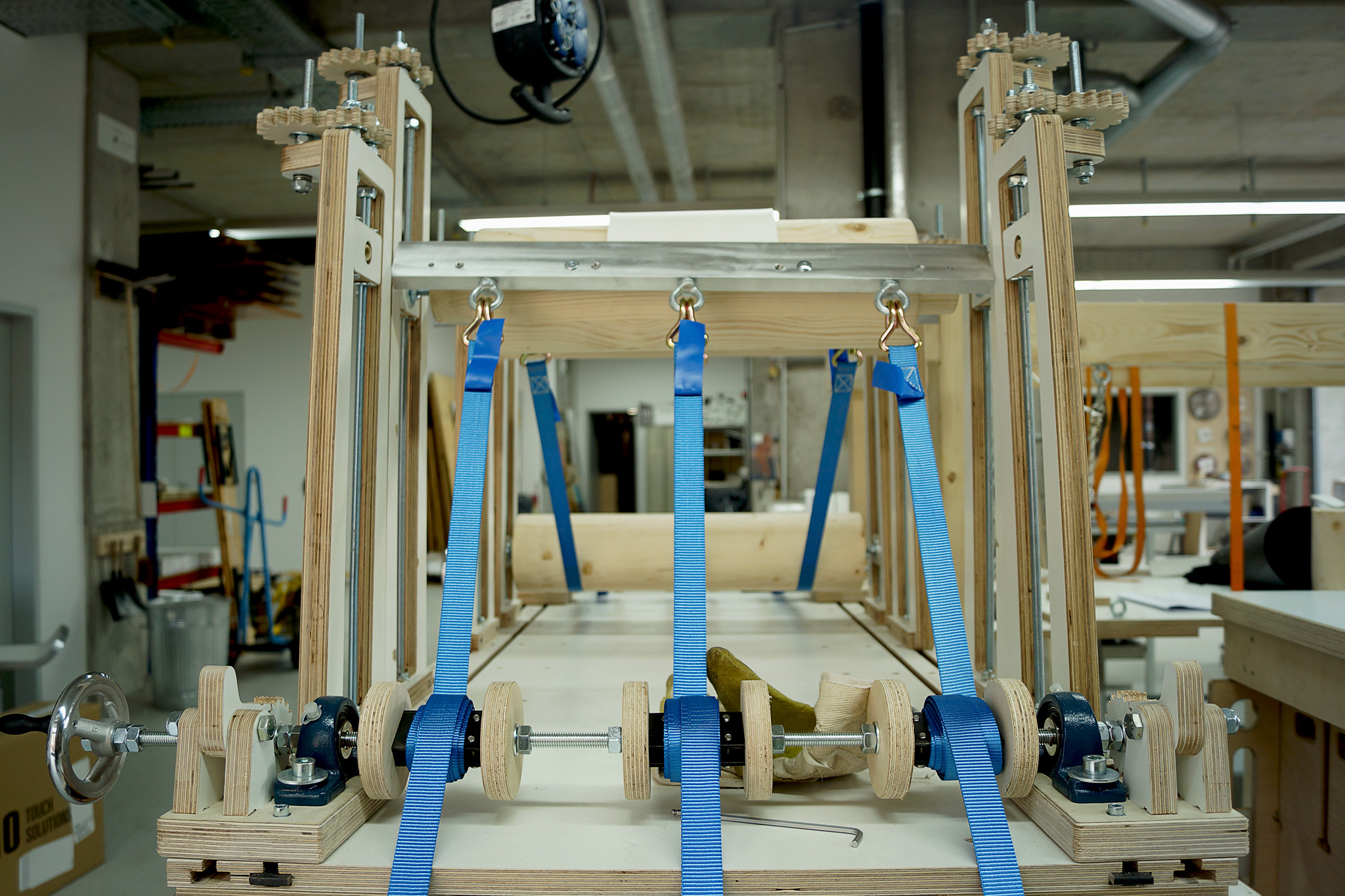

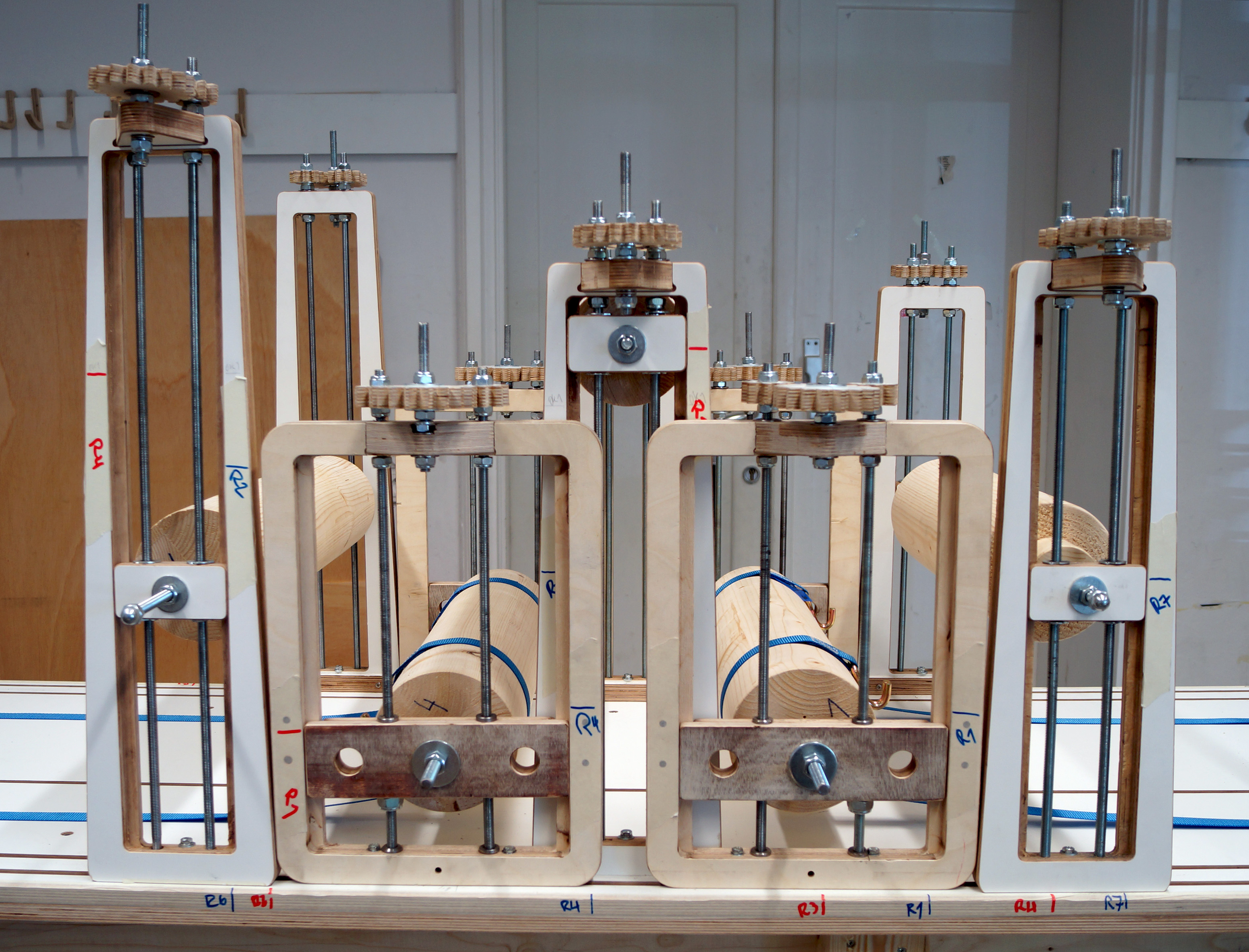

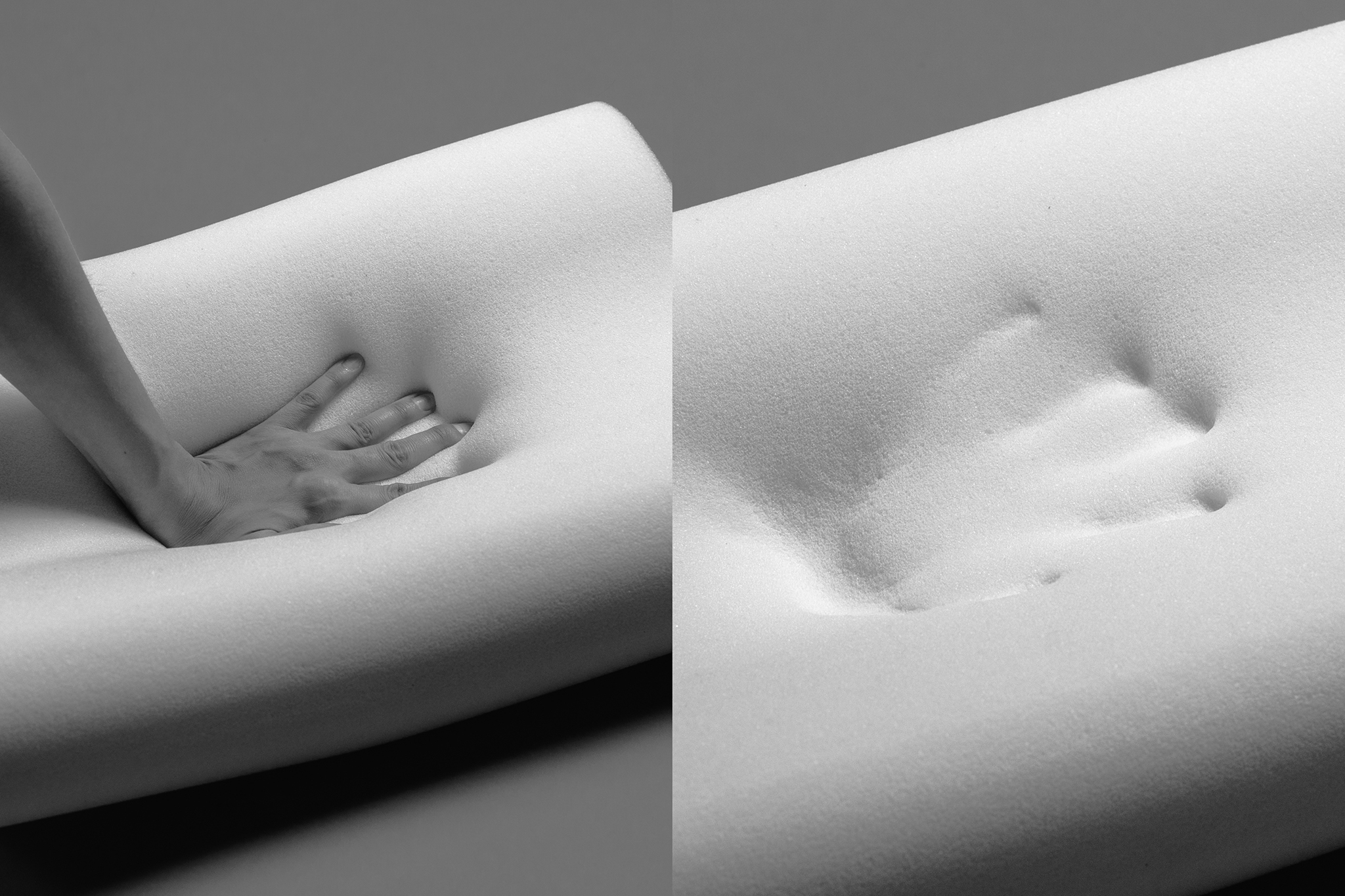

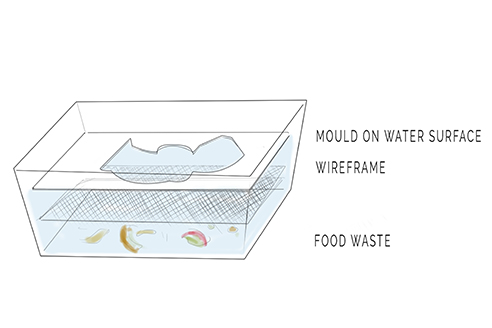

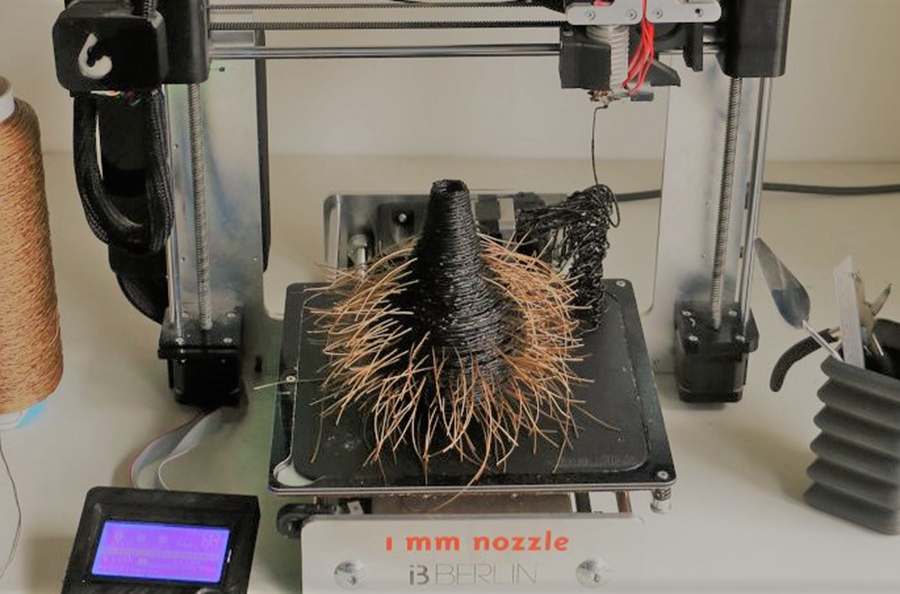

In an intense research we found out about how to grow bacterial cellulose. It is a material produced by a bacteria through processing sugar in a liquid medium. Once dried it is very durable but also bio-degradable. We improved the growing process so far that we were able to use fructose or glucose-containing kitchen scrabs as a food source for the bacteria and tested the material for its physical abilities.

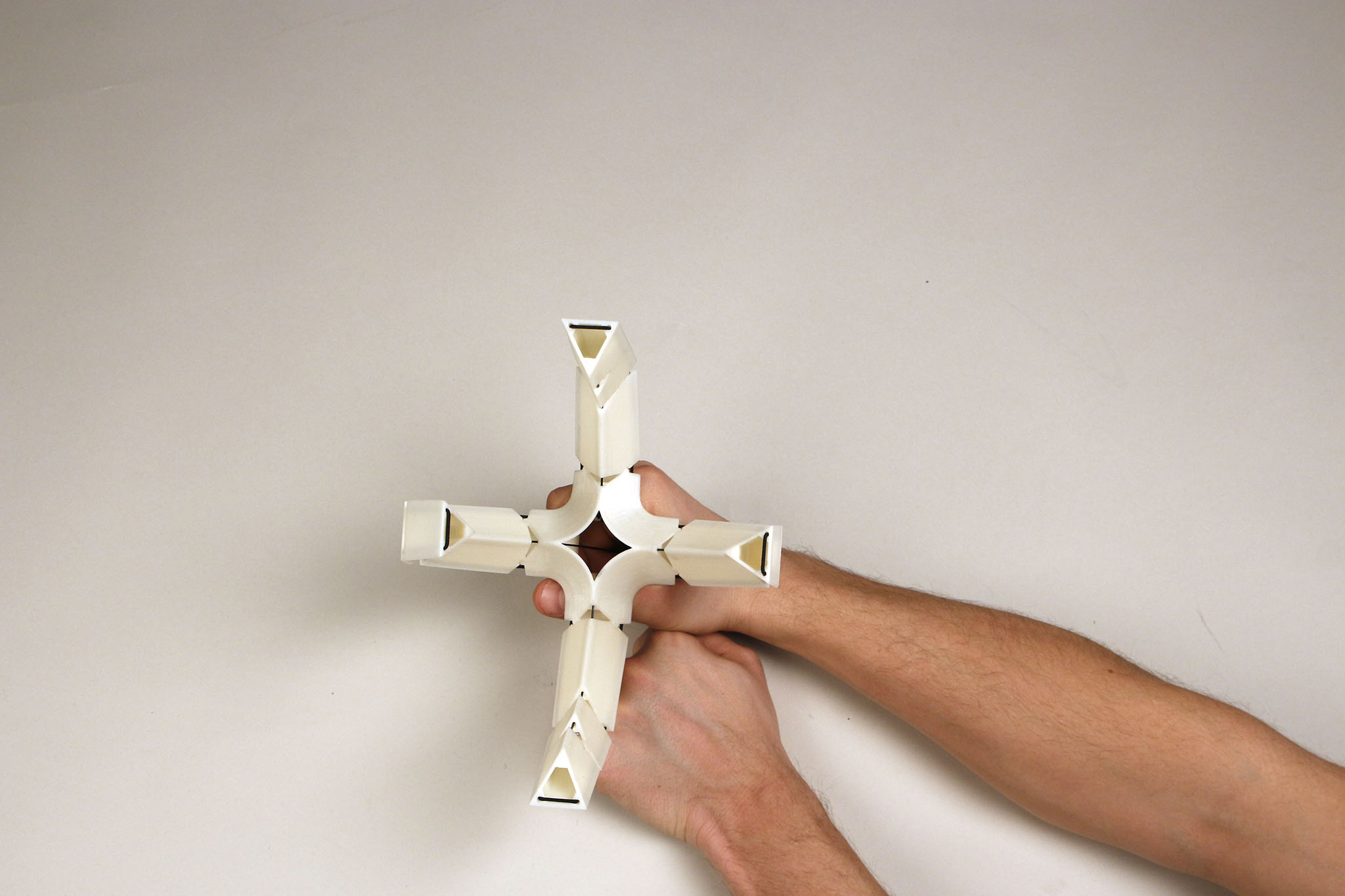

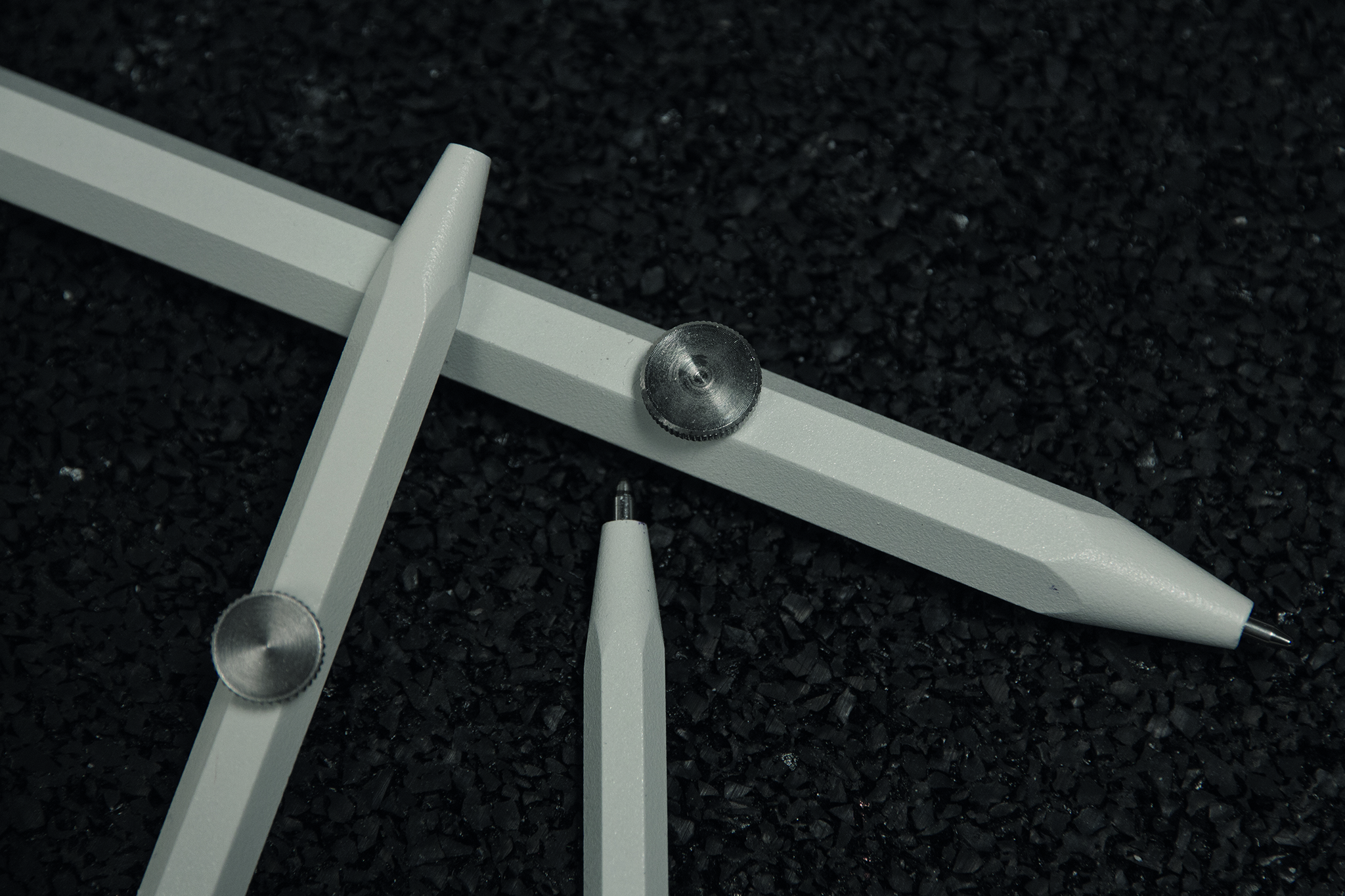

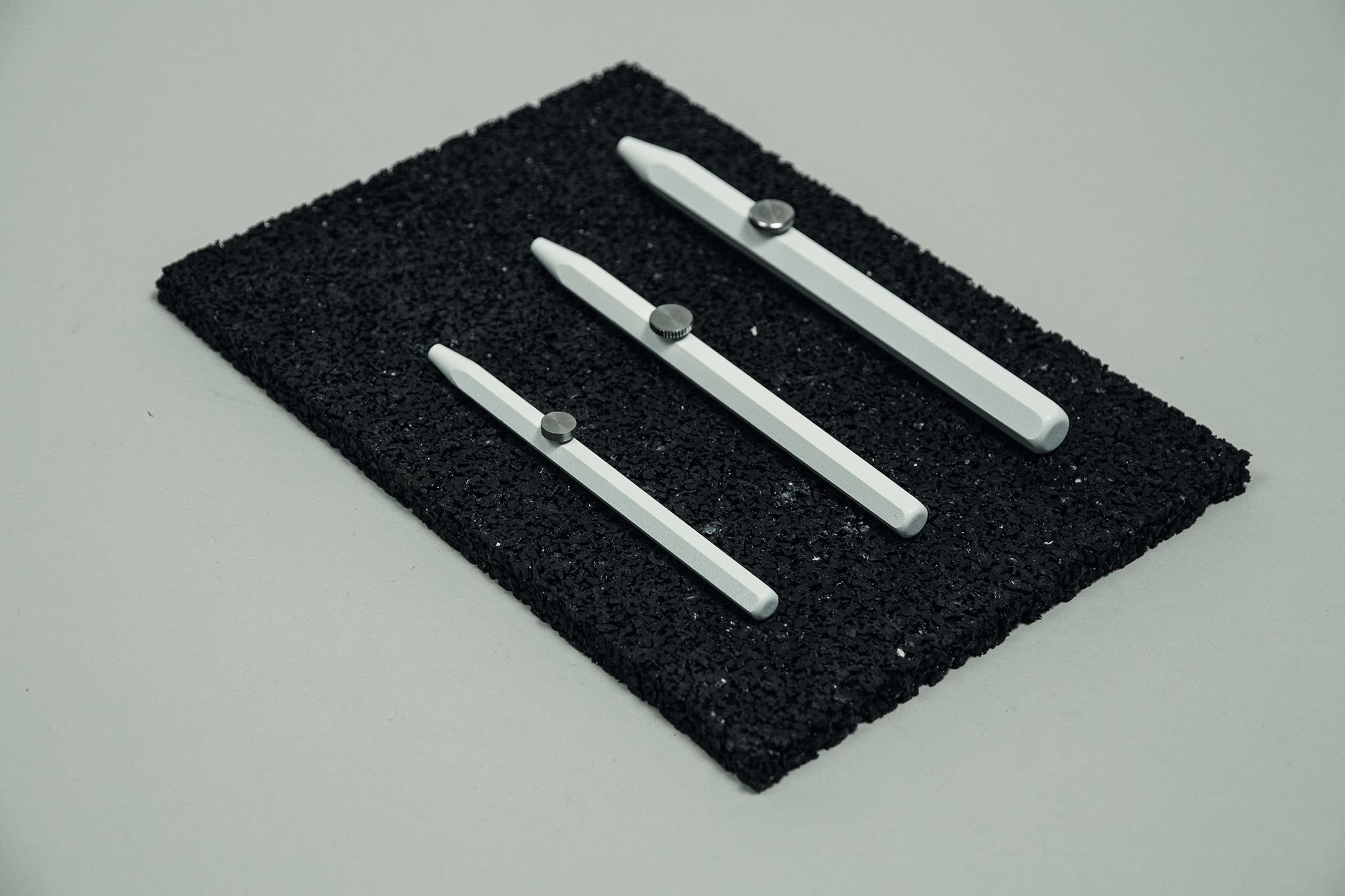

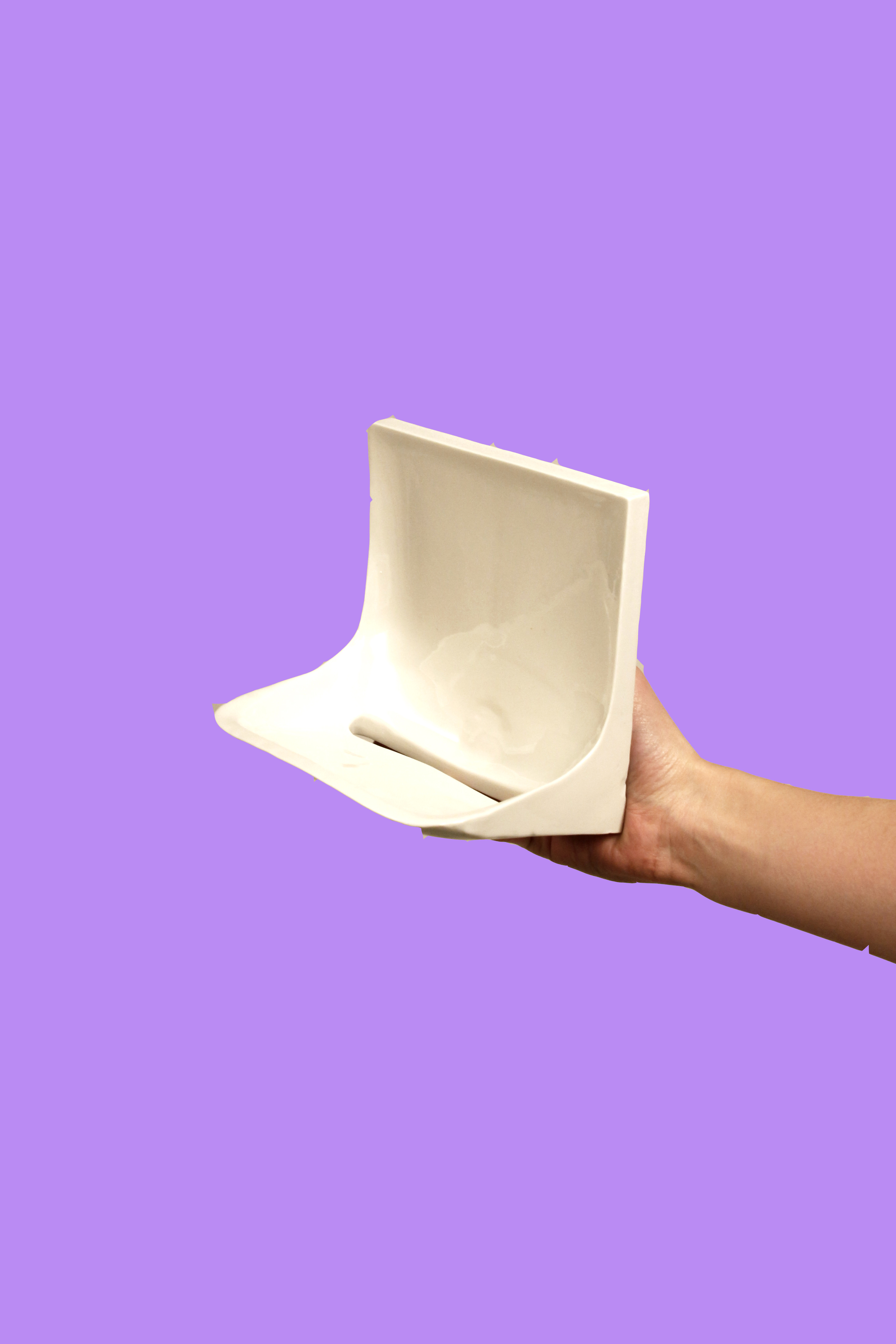

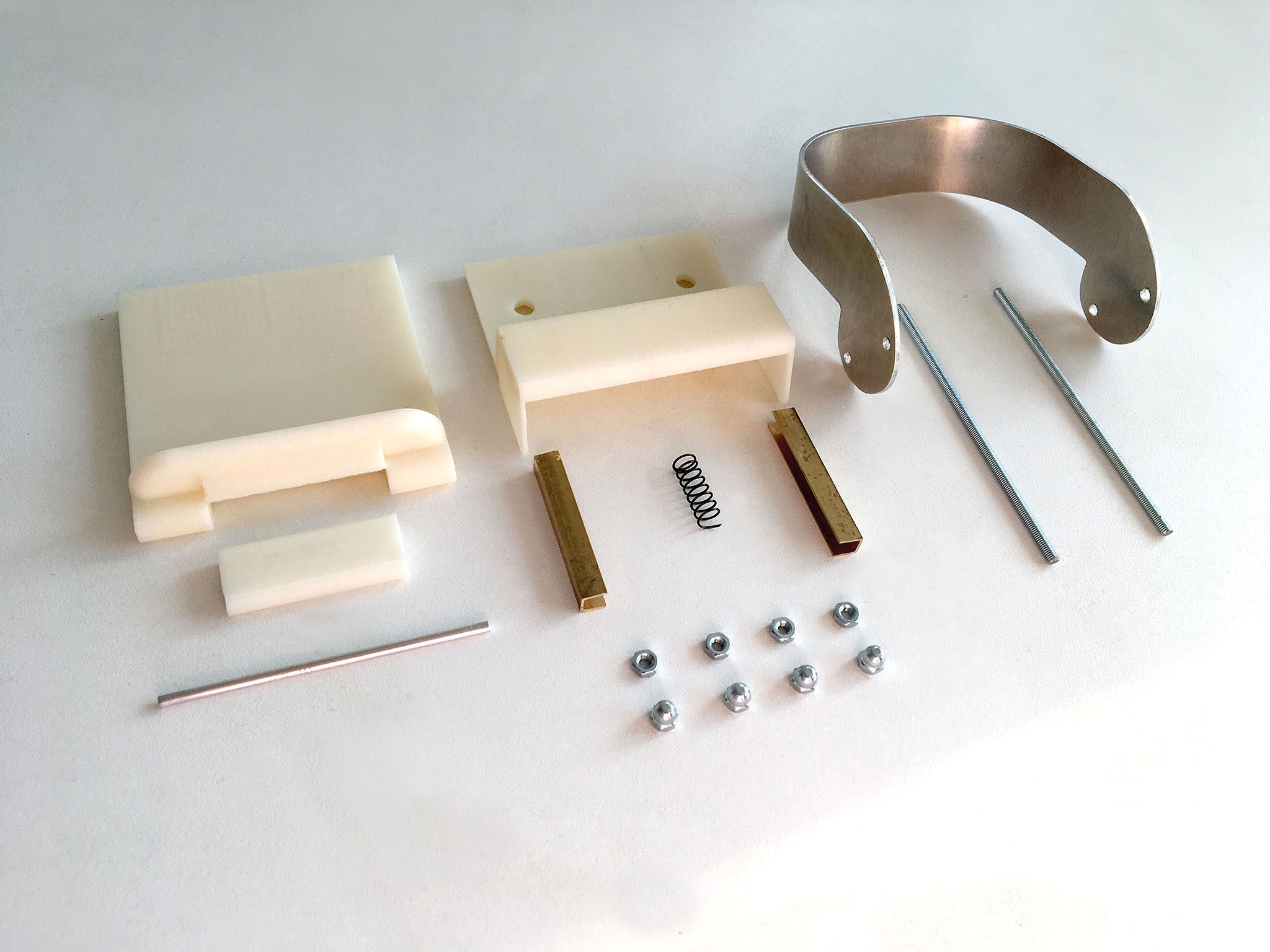

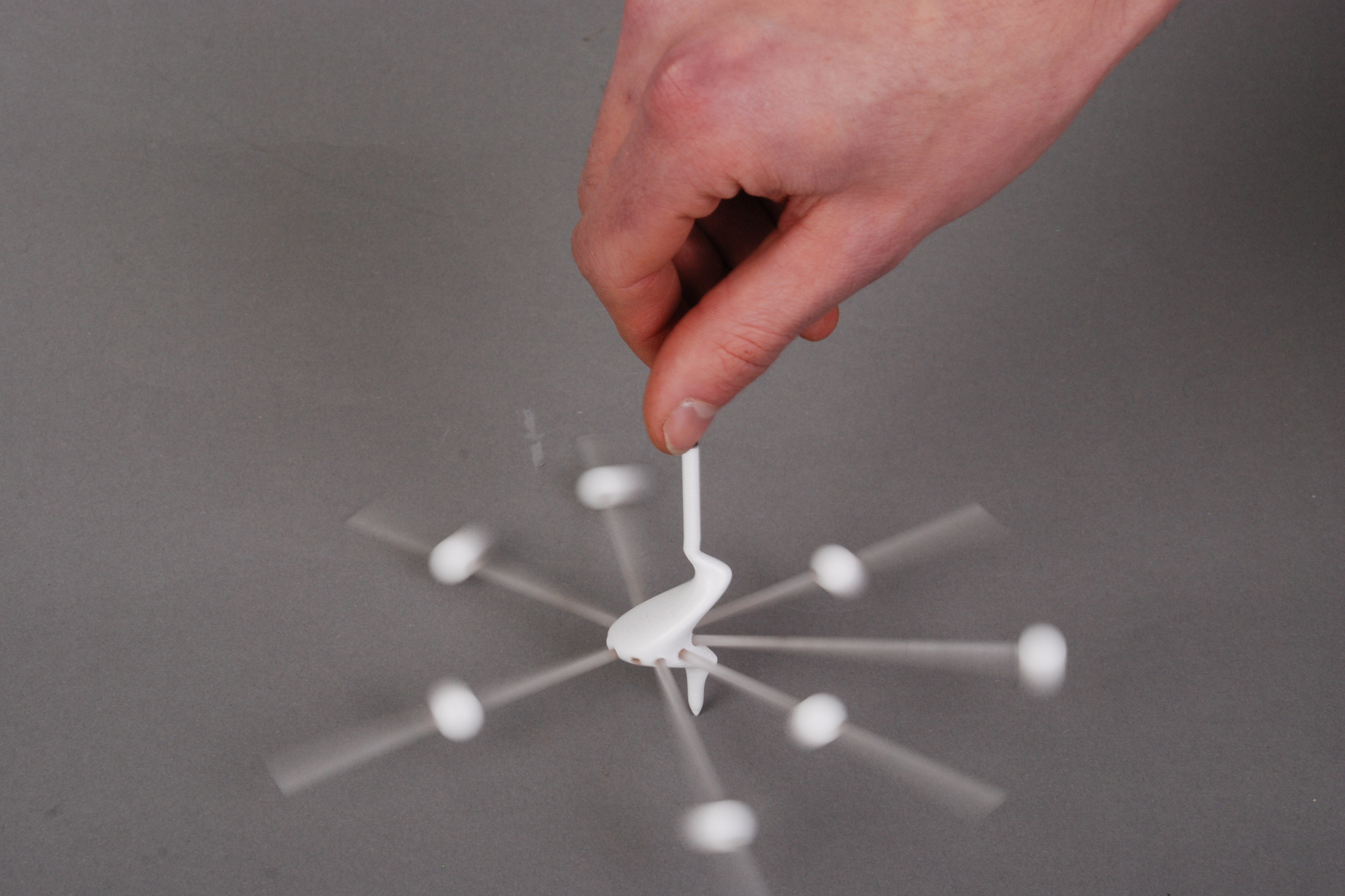

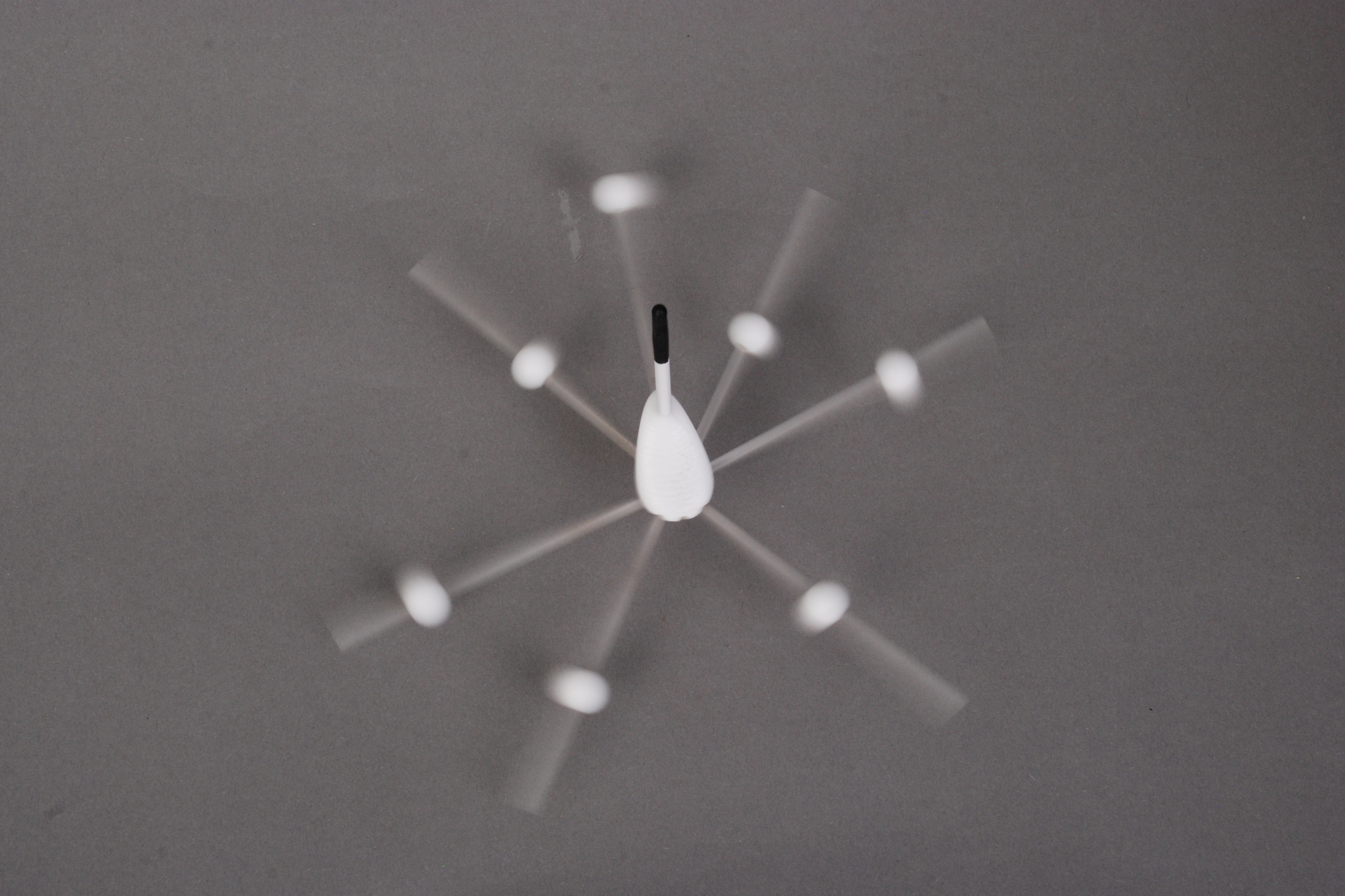

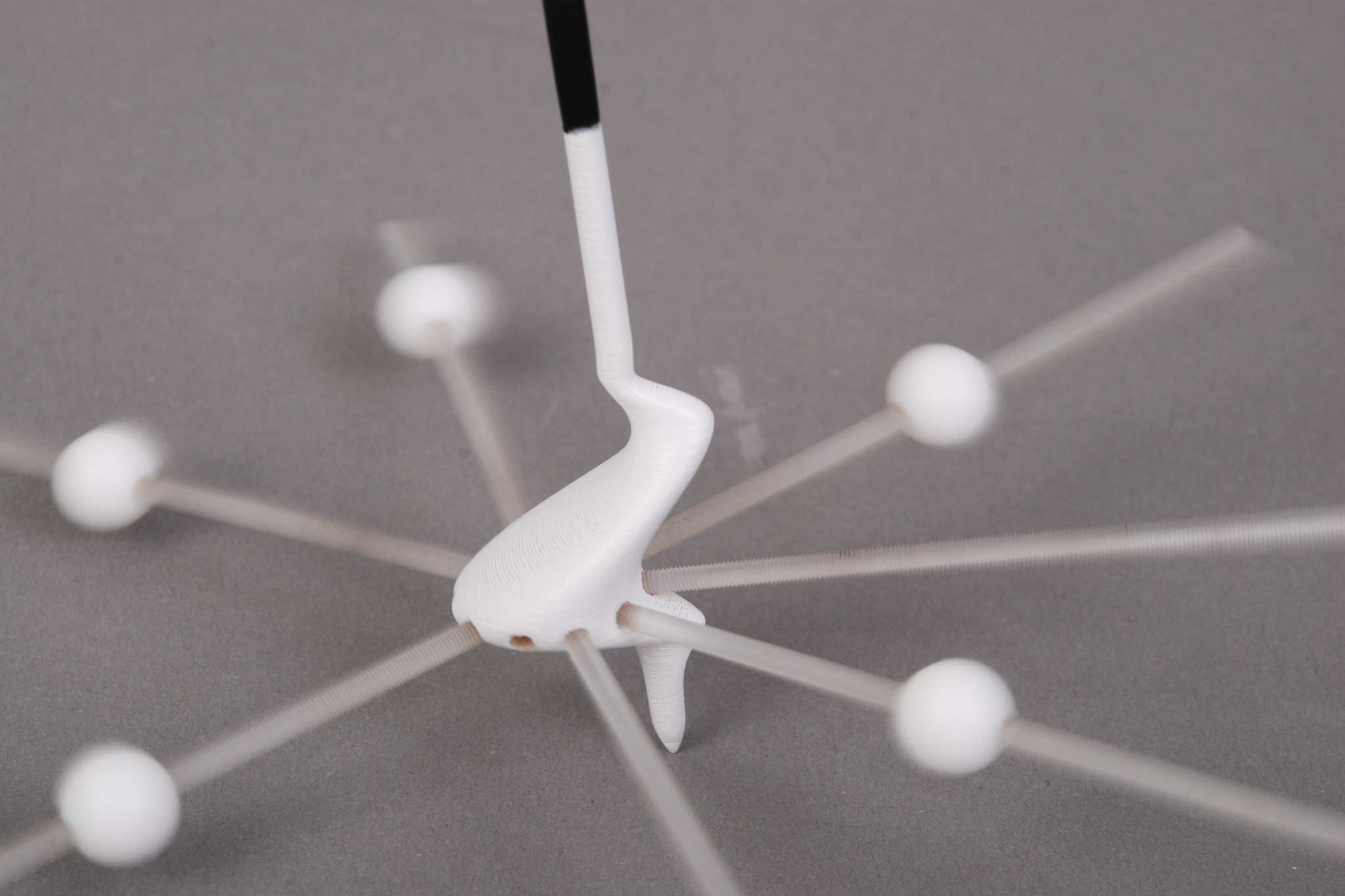

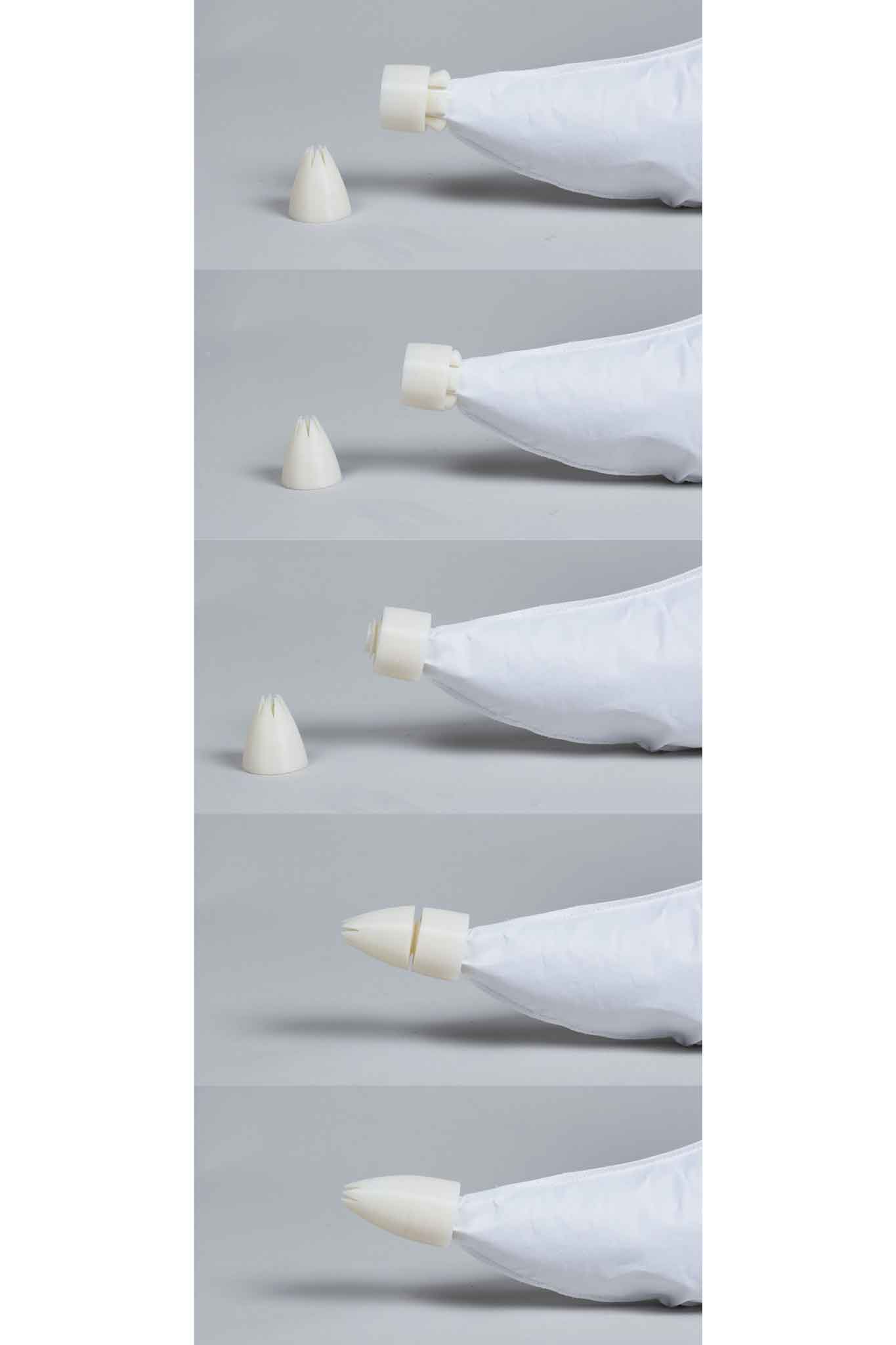

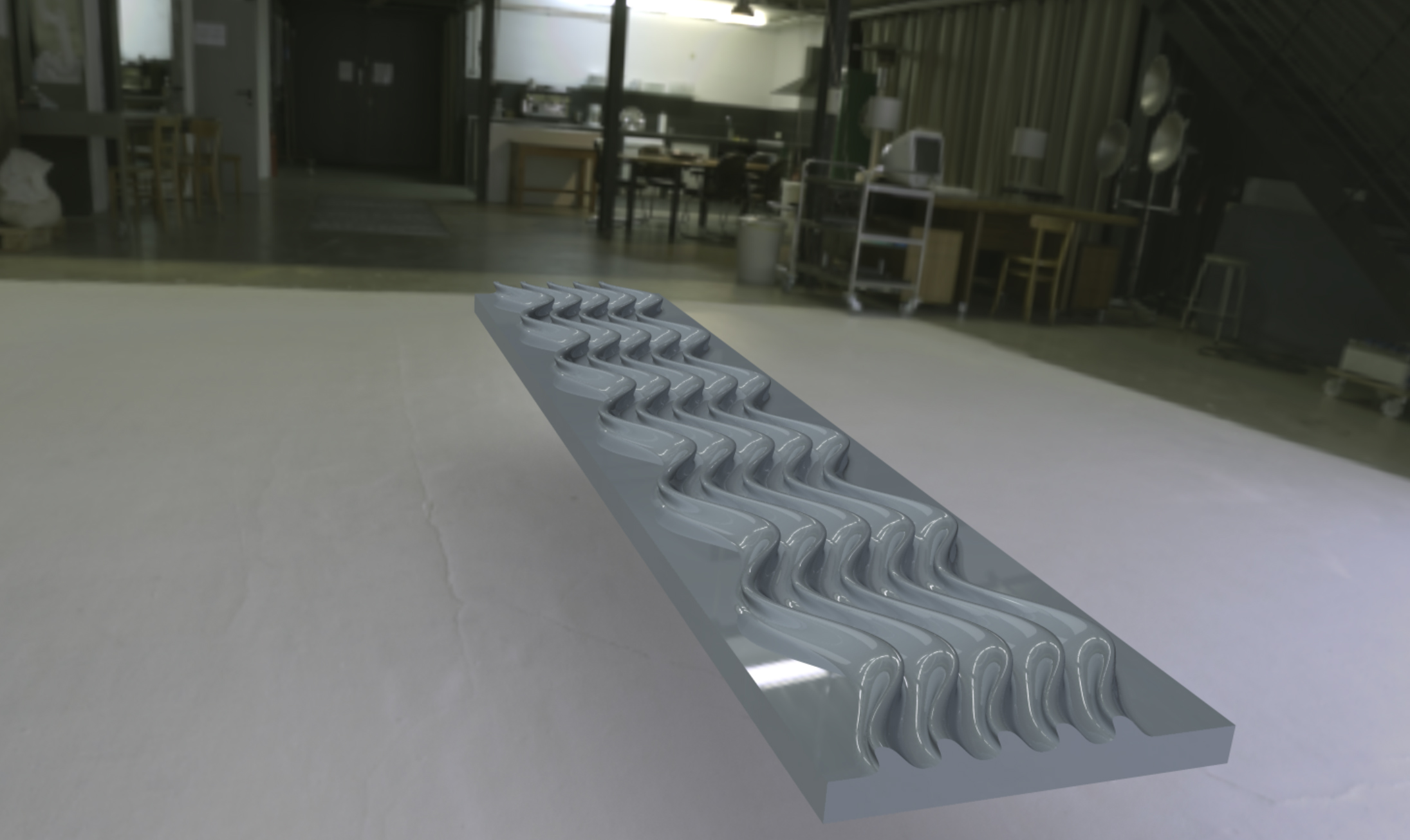

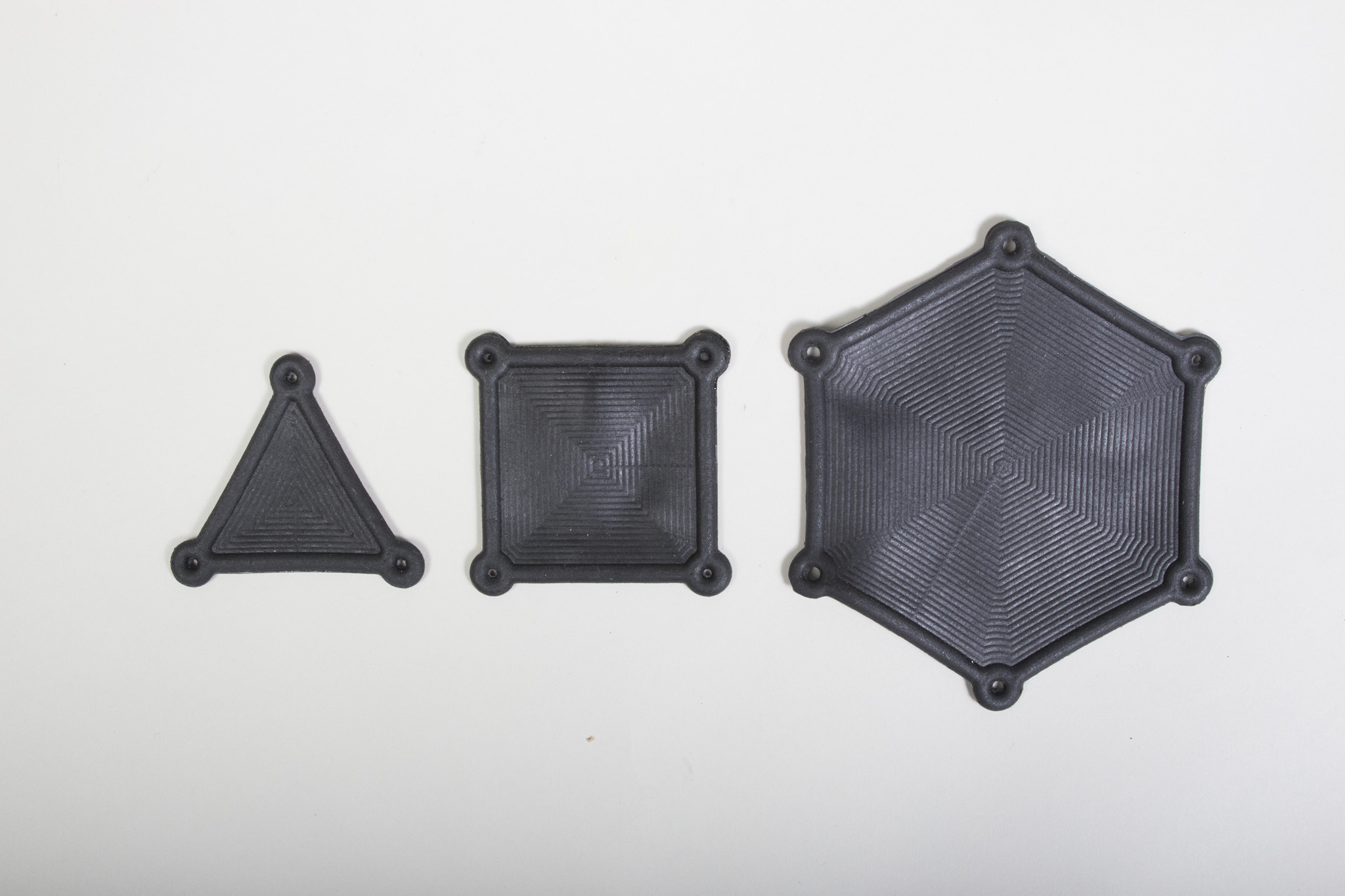

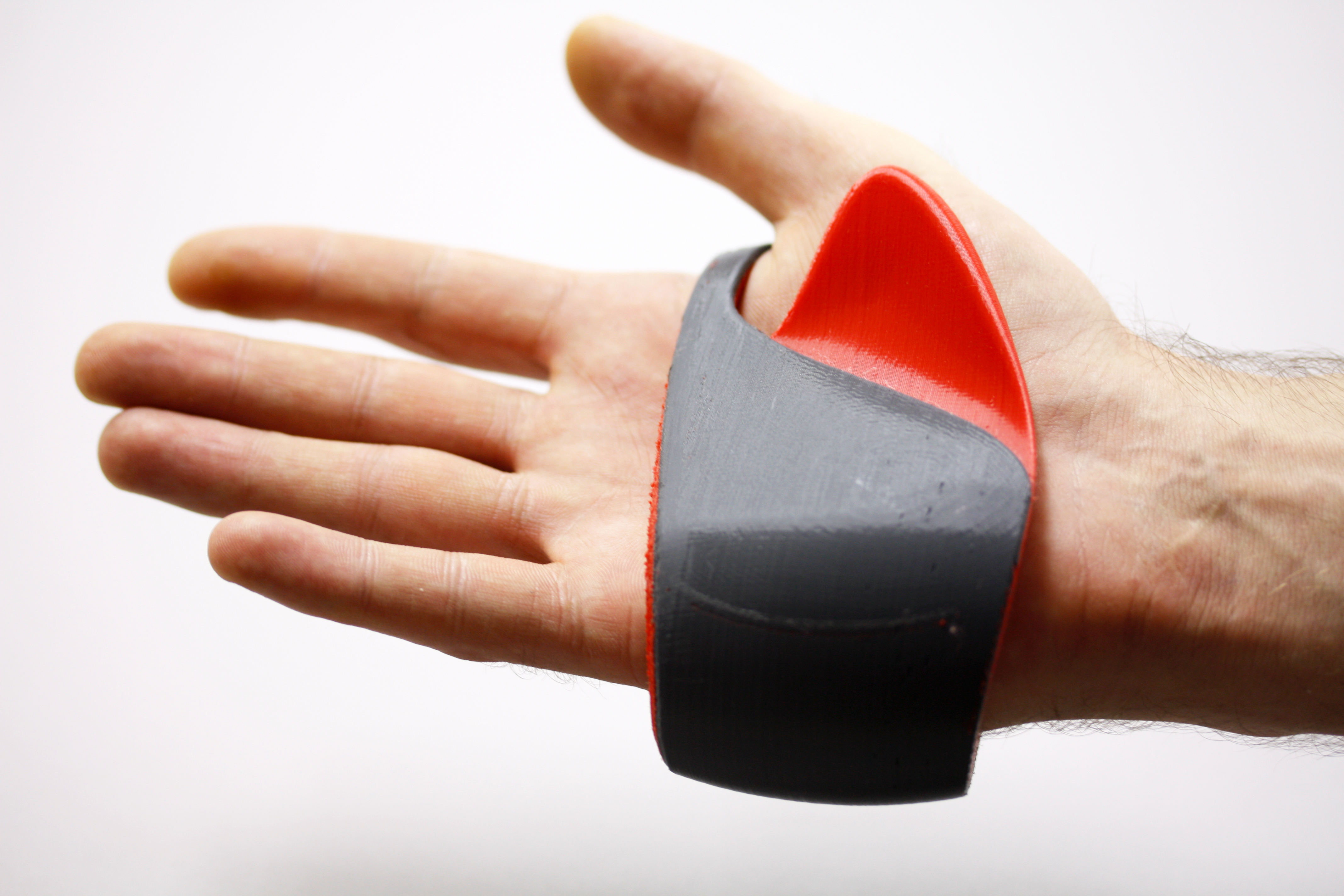

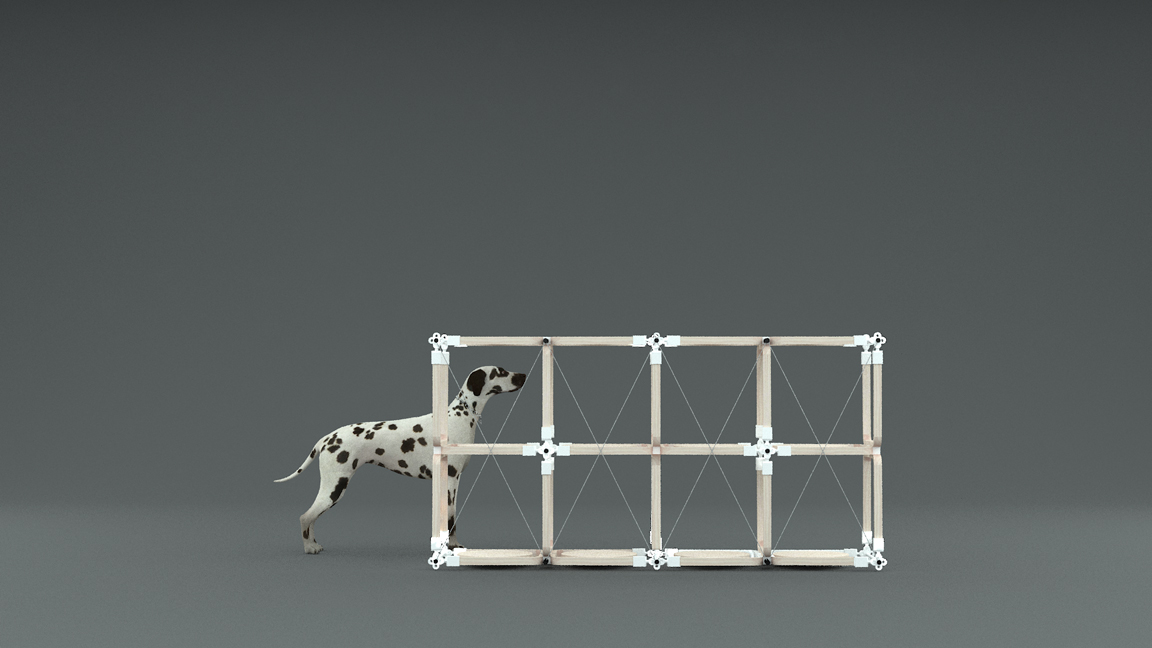

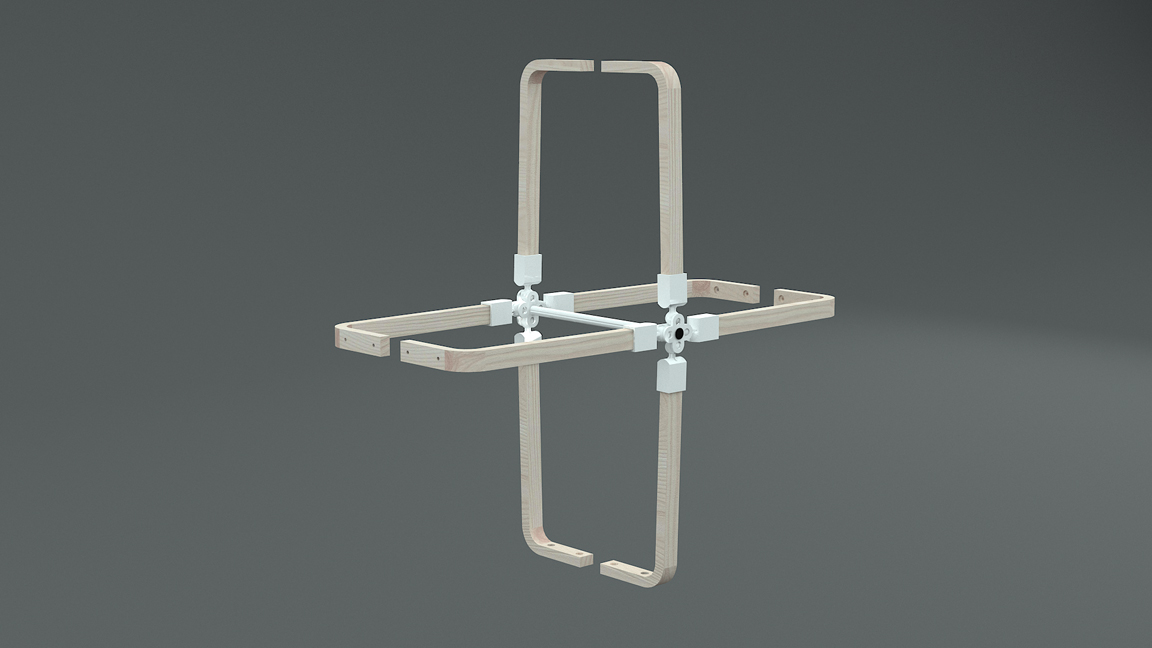

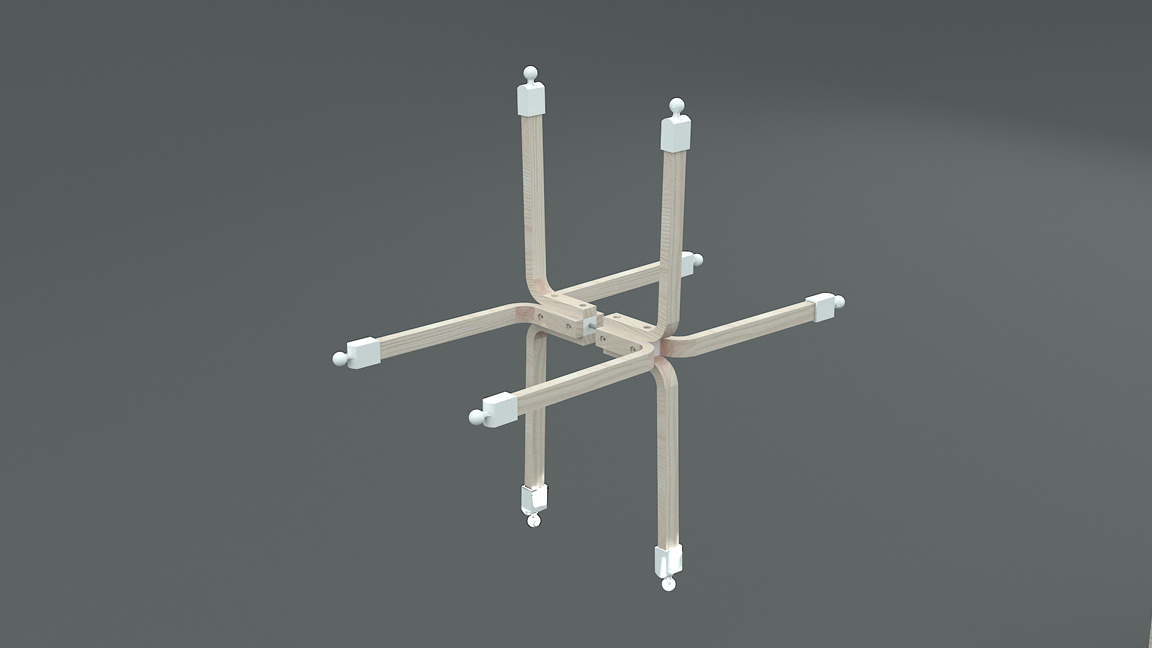

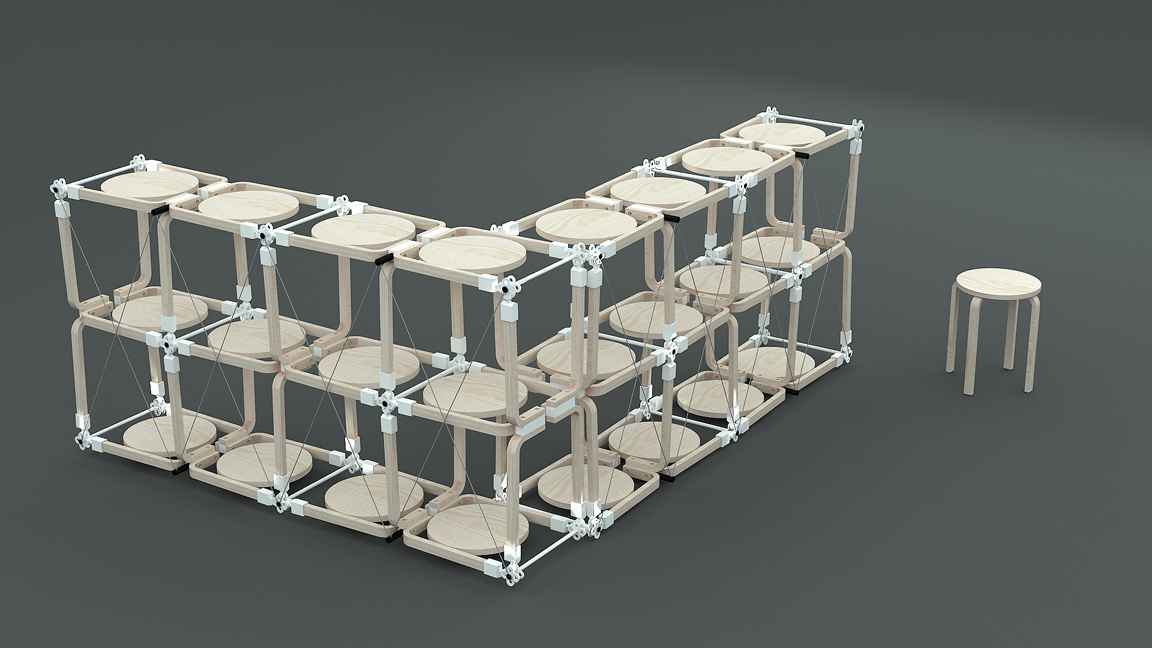

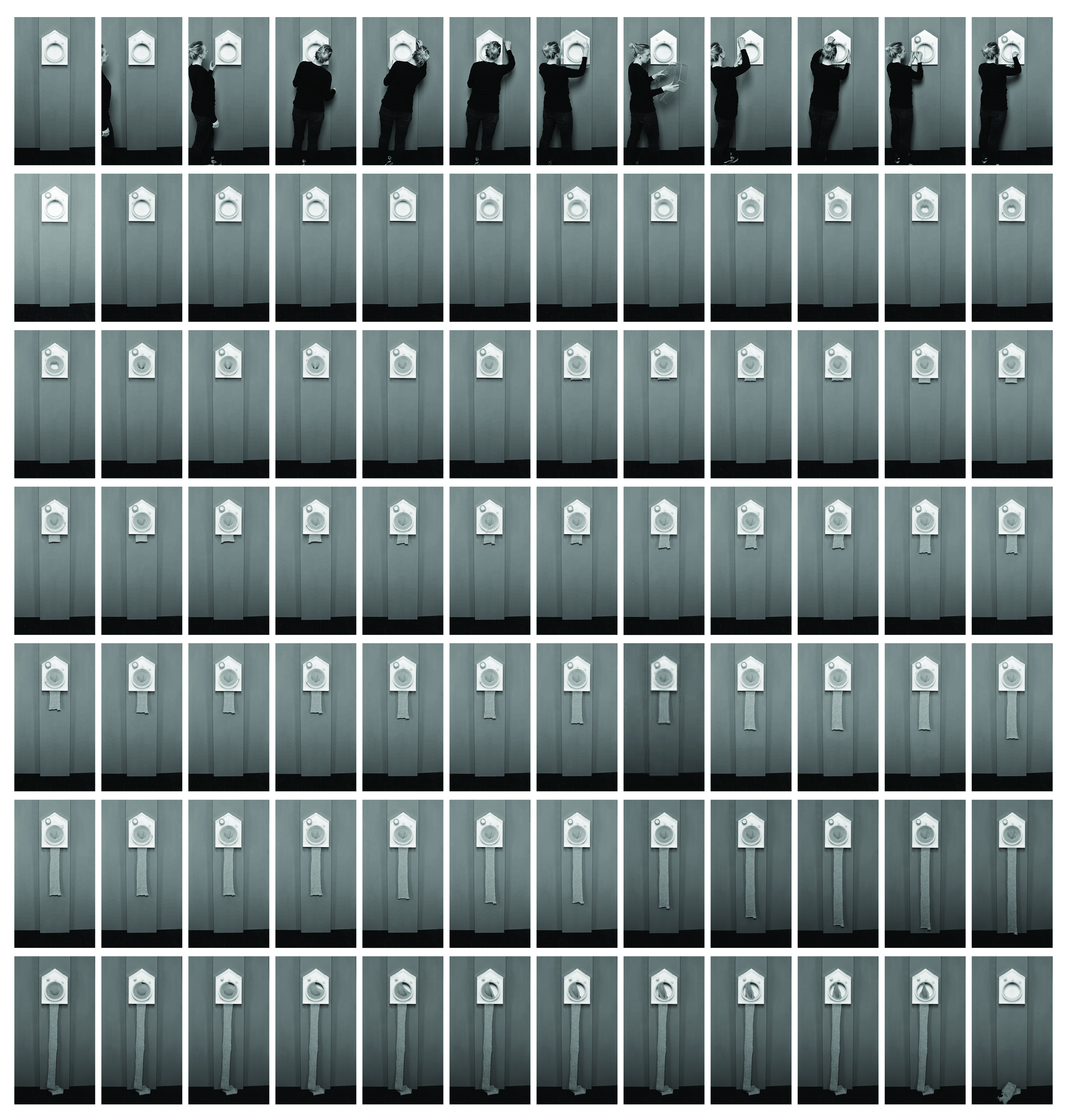

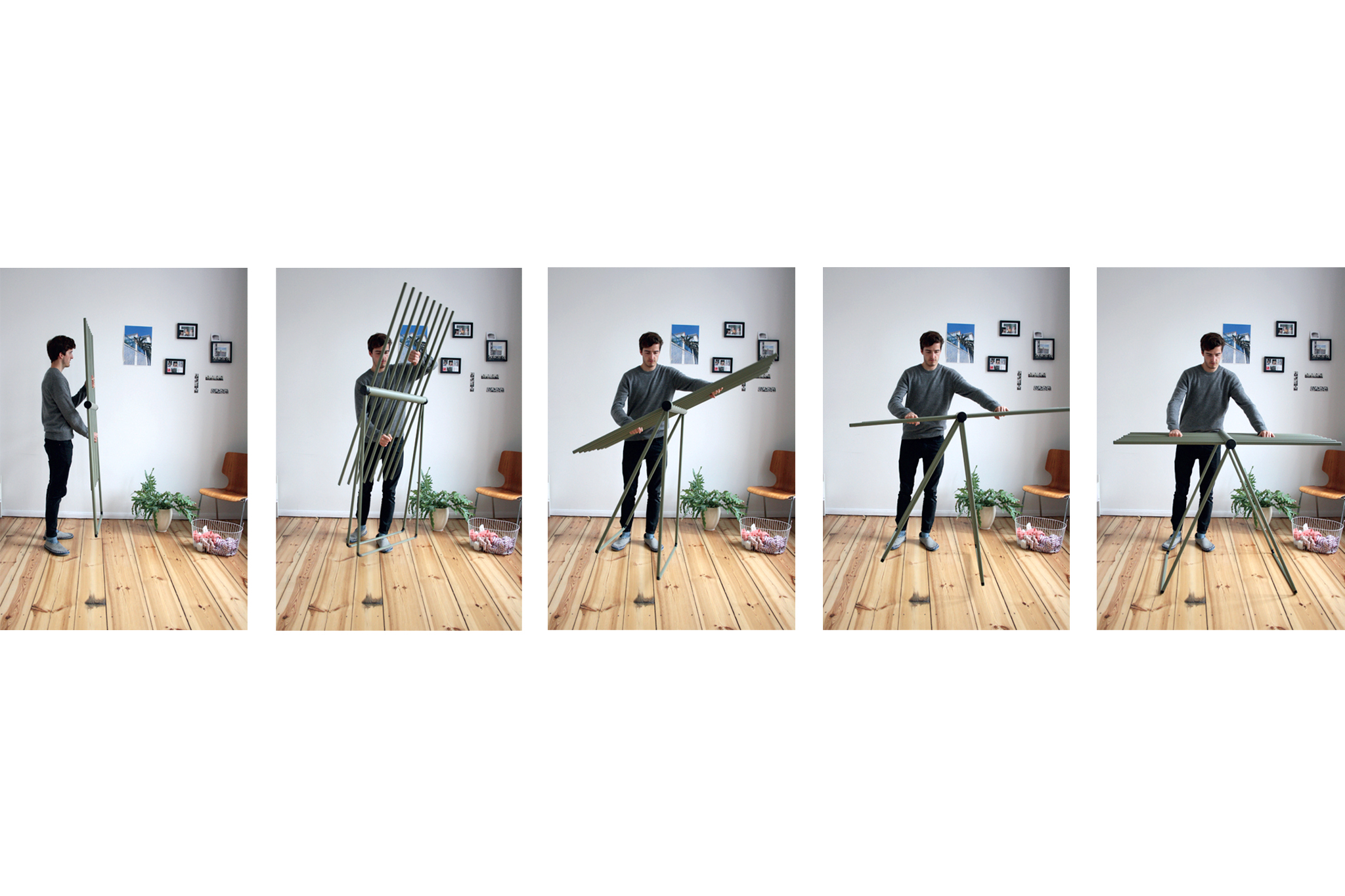

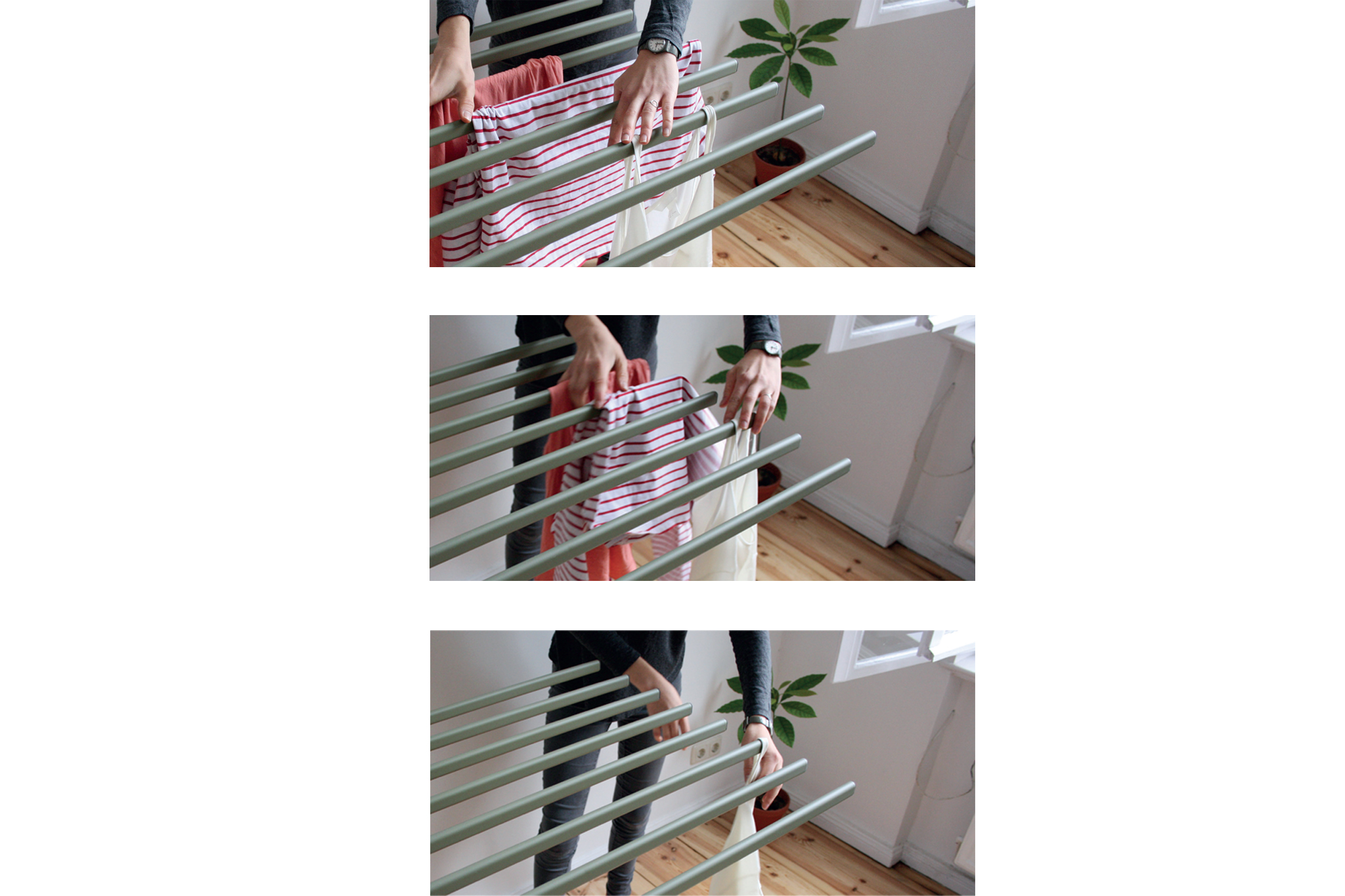

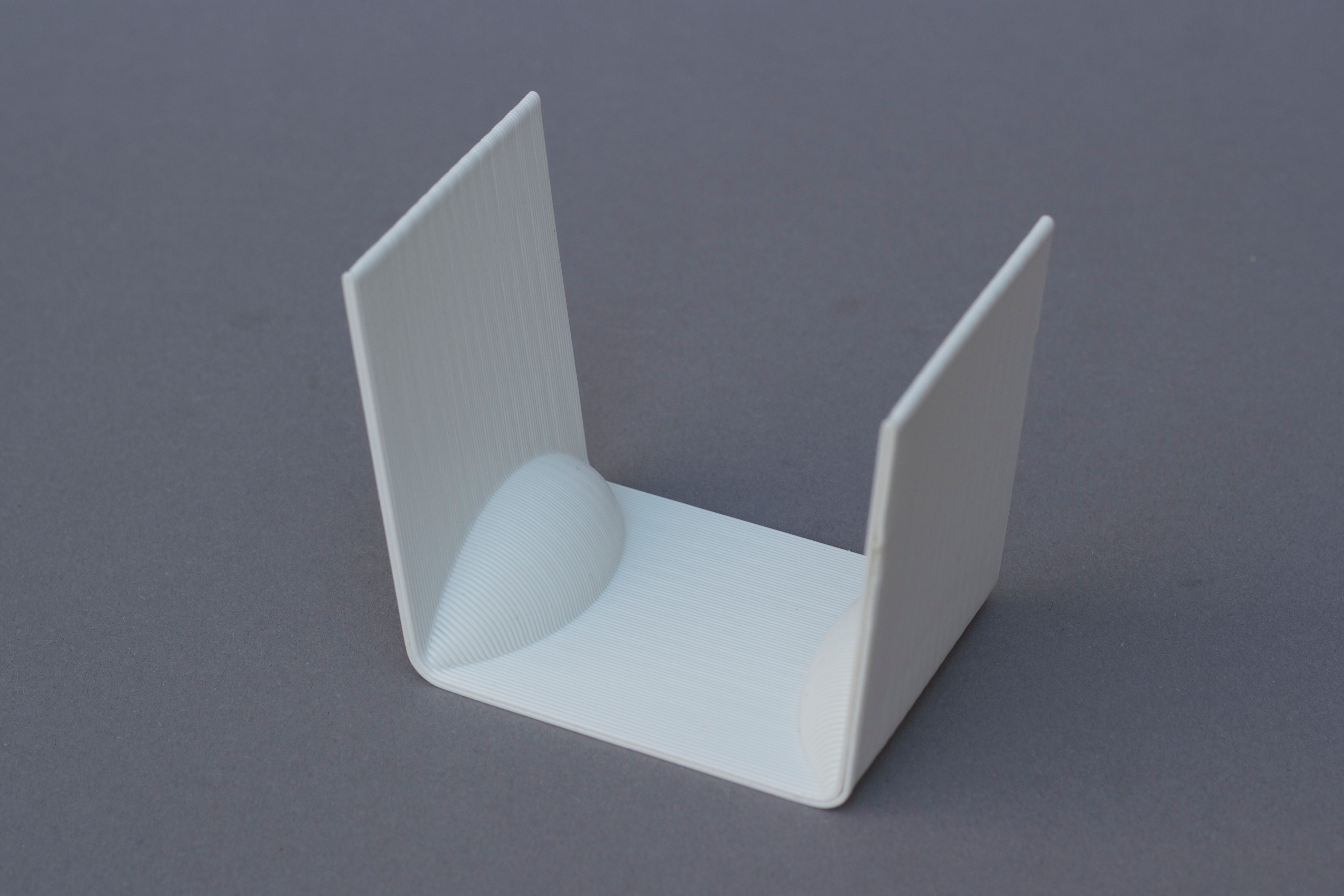

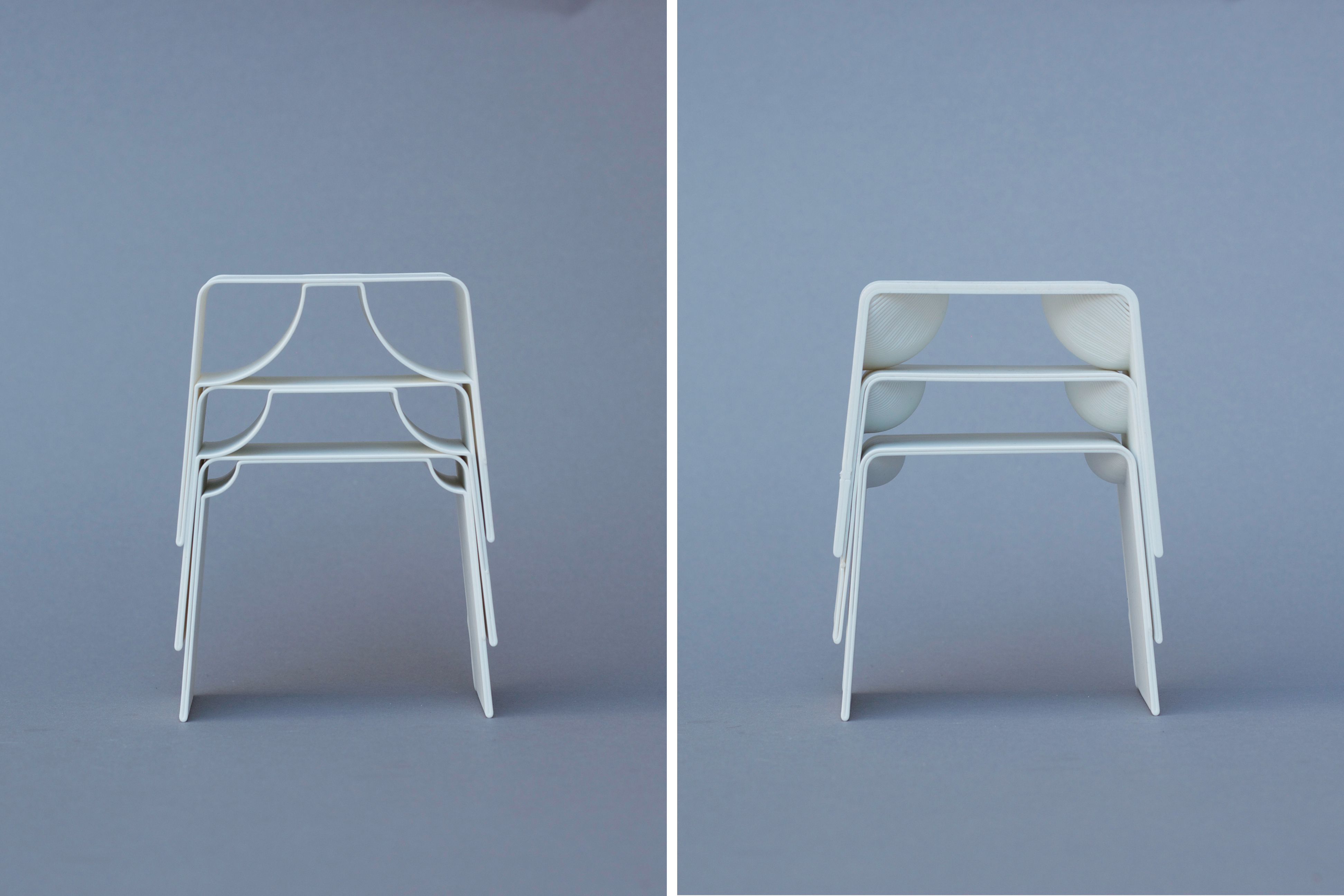

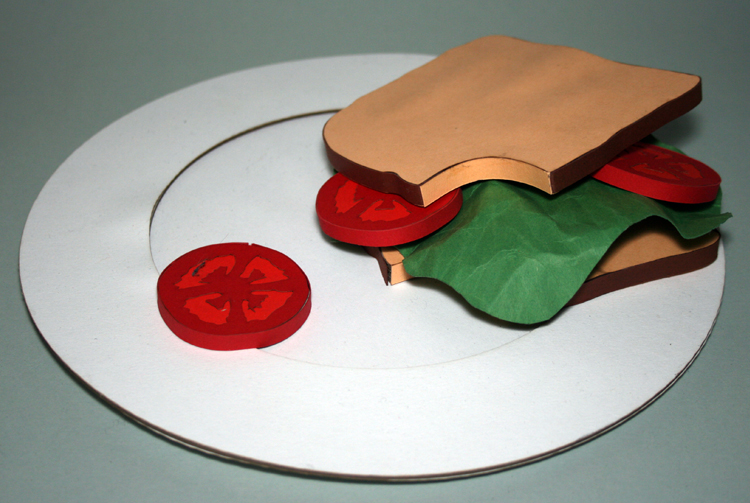

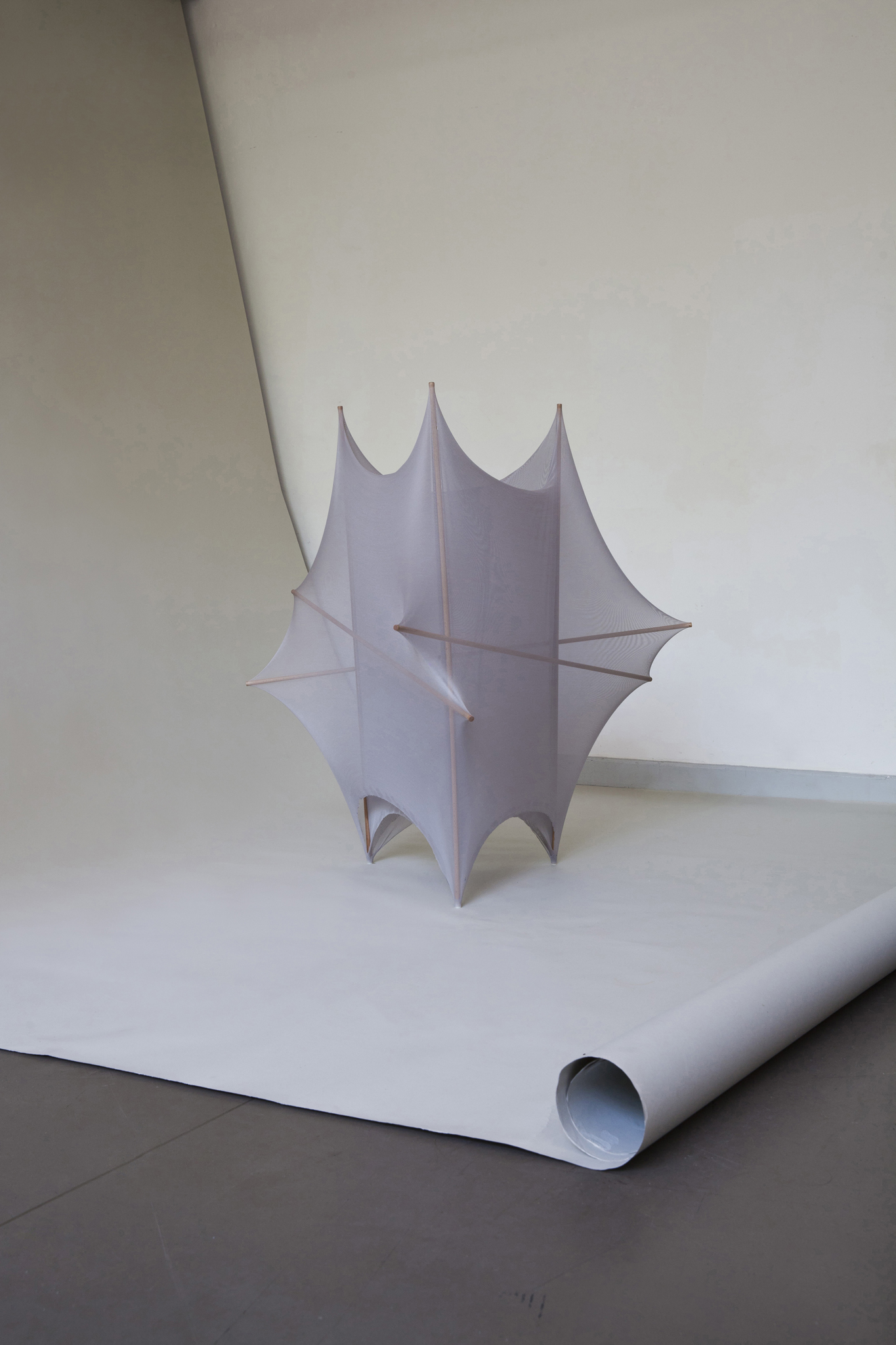

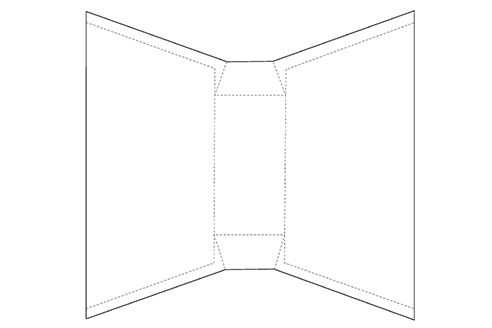

Based on our experiences we will build a growing kit to let the material grow based on kitchen scraps into defined shapes which serve as unfoldings for our GROW & THROW compost bags.

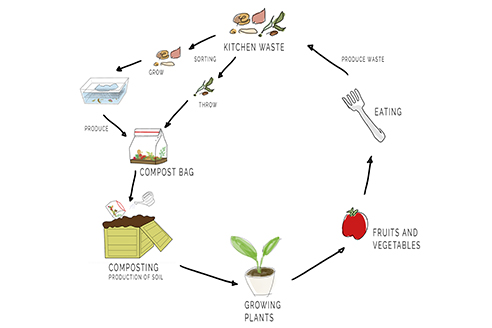

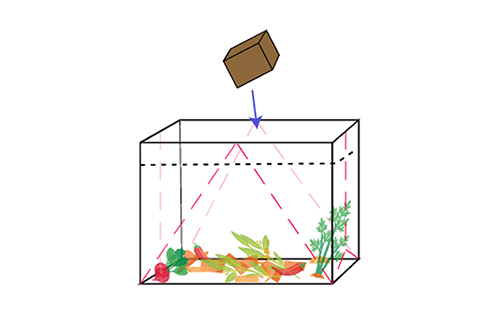

This way you can dispose your kitchen scrabs in a responsible way and make perfect use of them. For that you only have to sort it in the beginning into high sugar and low sugar wastes. The former are for growing. After the bacteria processed all the sugar, the scrabs can be thrown away as well into the selfmade compost bag. The low sugar scrabs can be thrown away right after sorting. To the bag you add a brick of „brown waste“ which cosists of dried, shredded and compressed autumn leaves and branches. This provides a perfect mix in your compost as designated by nature to get an effective composting process going.

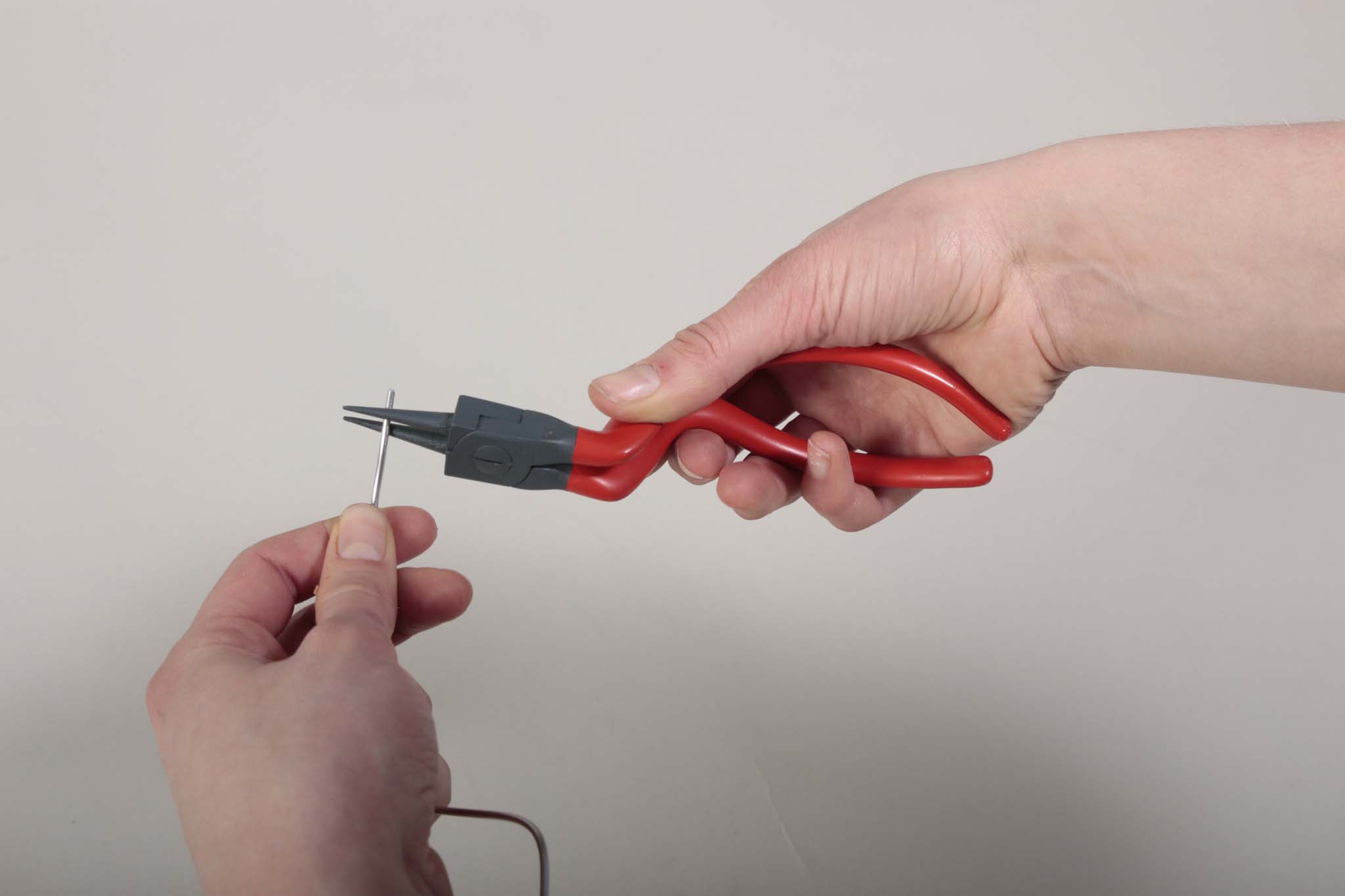

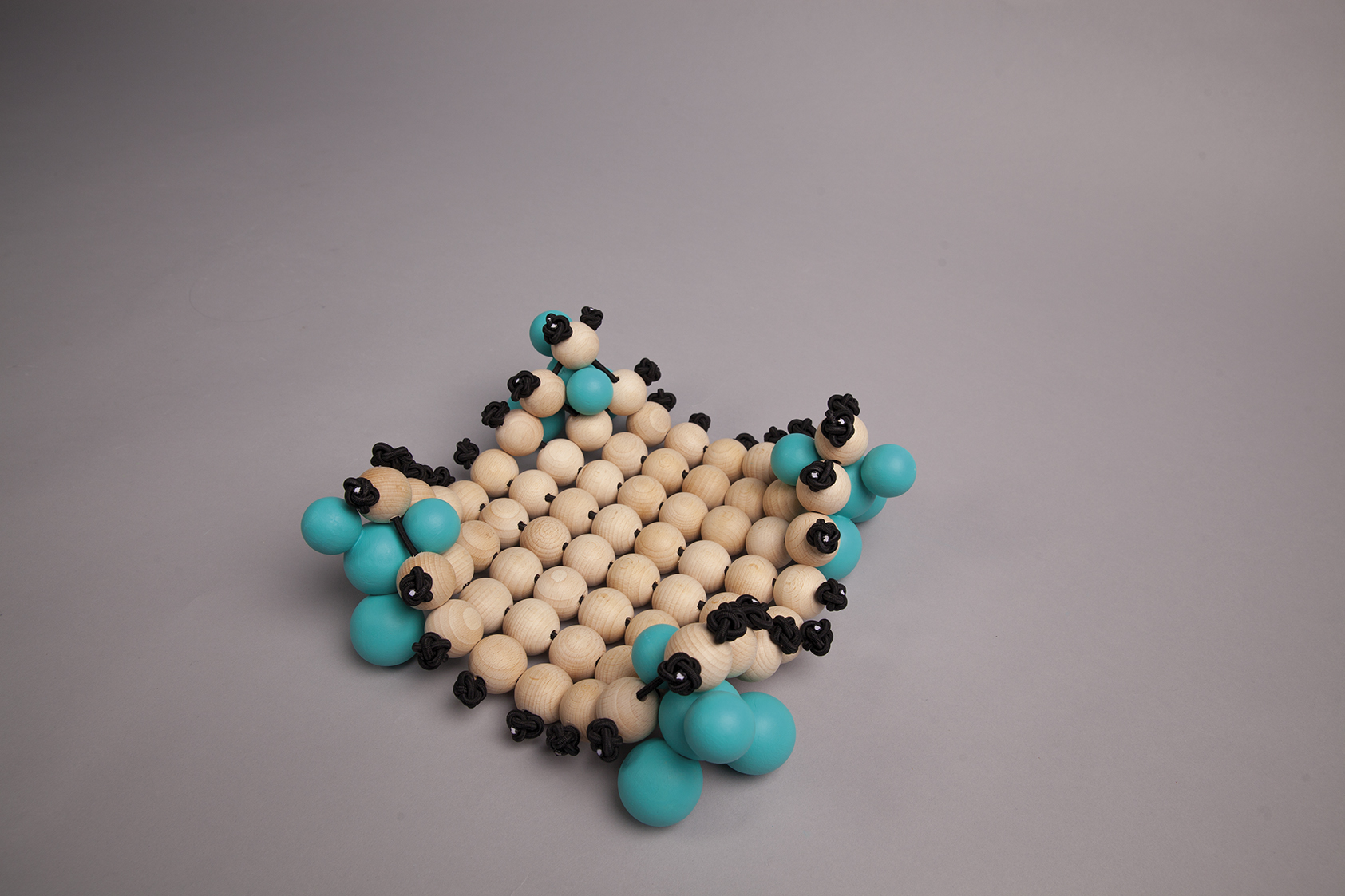

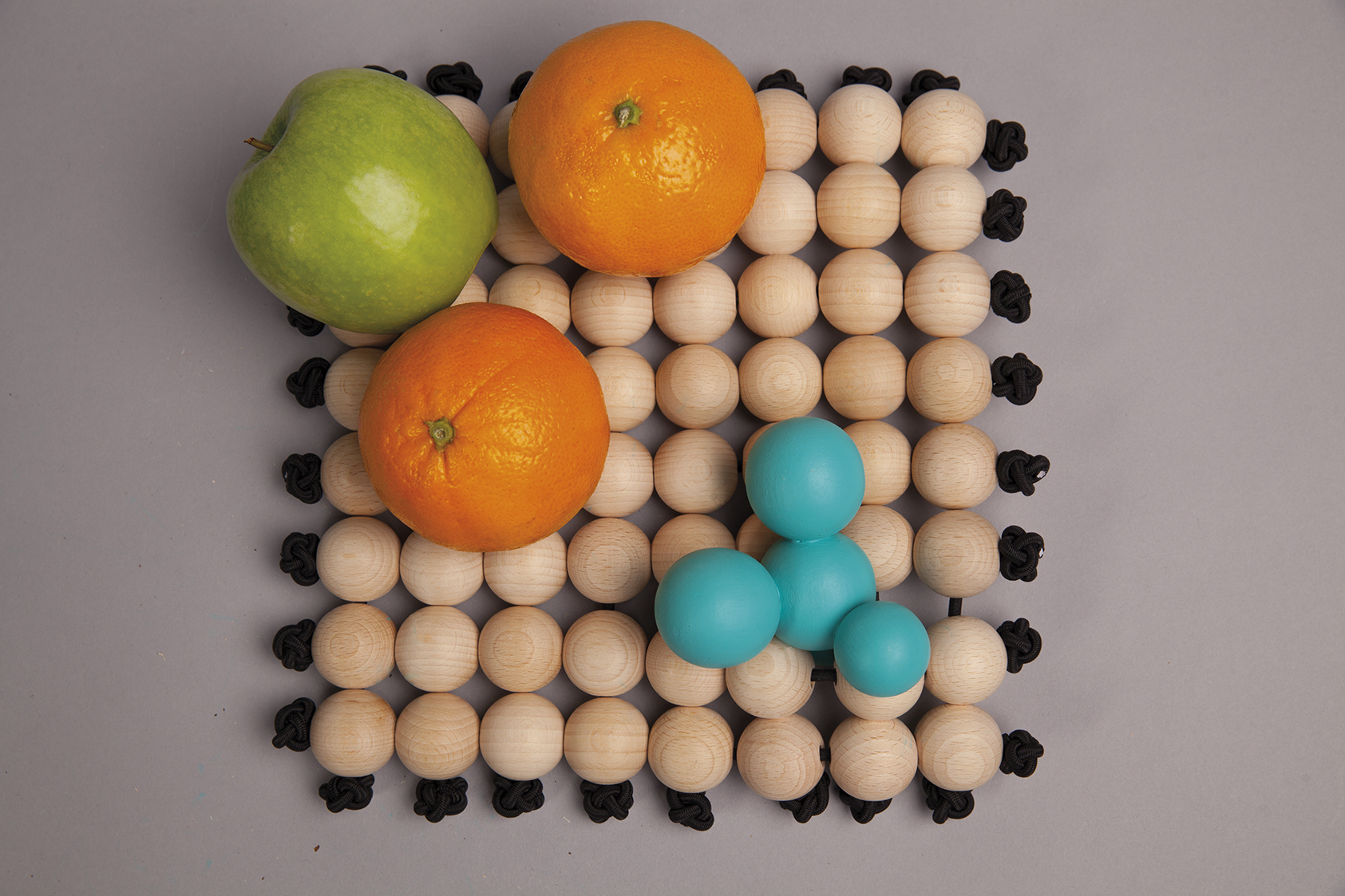

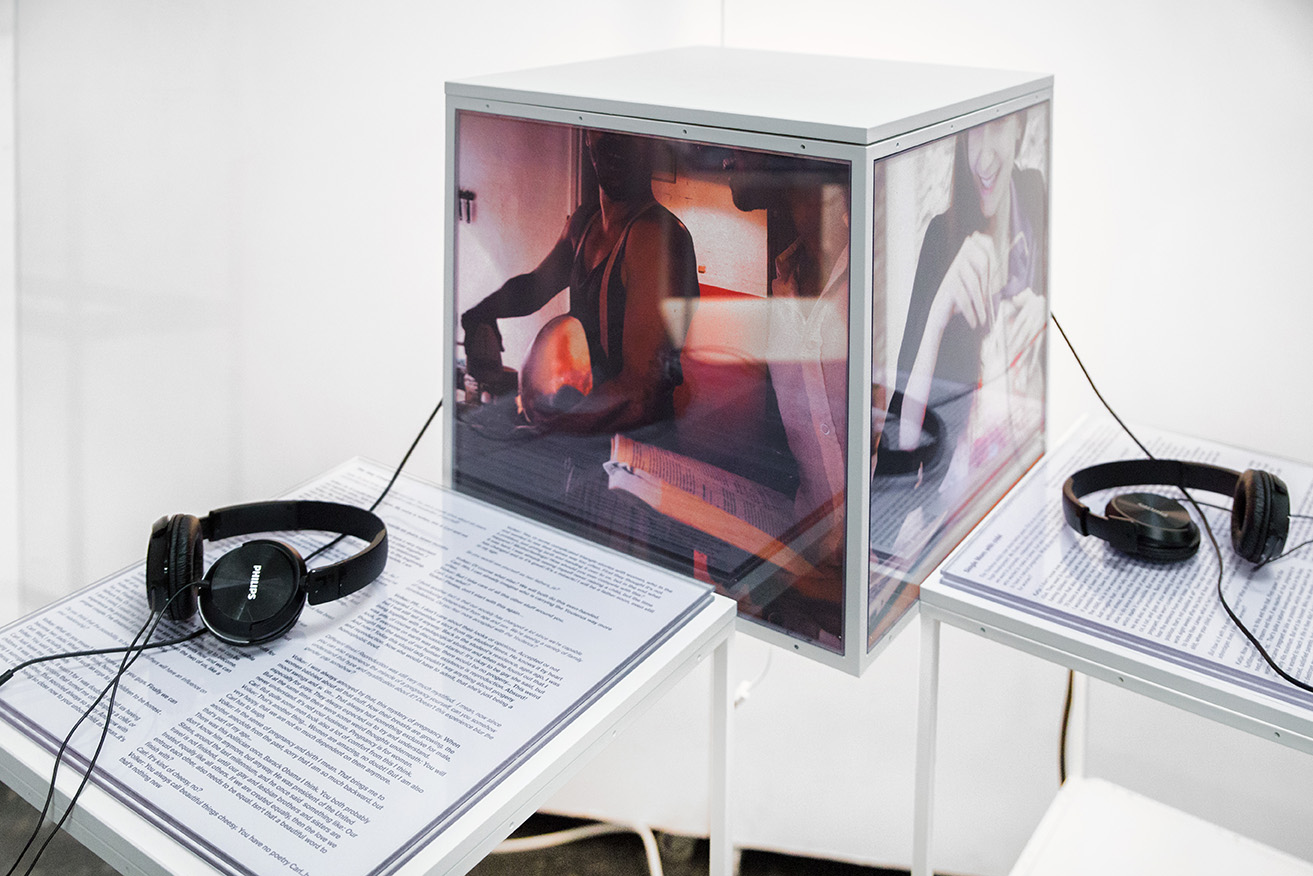

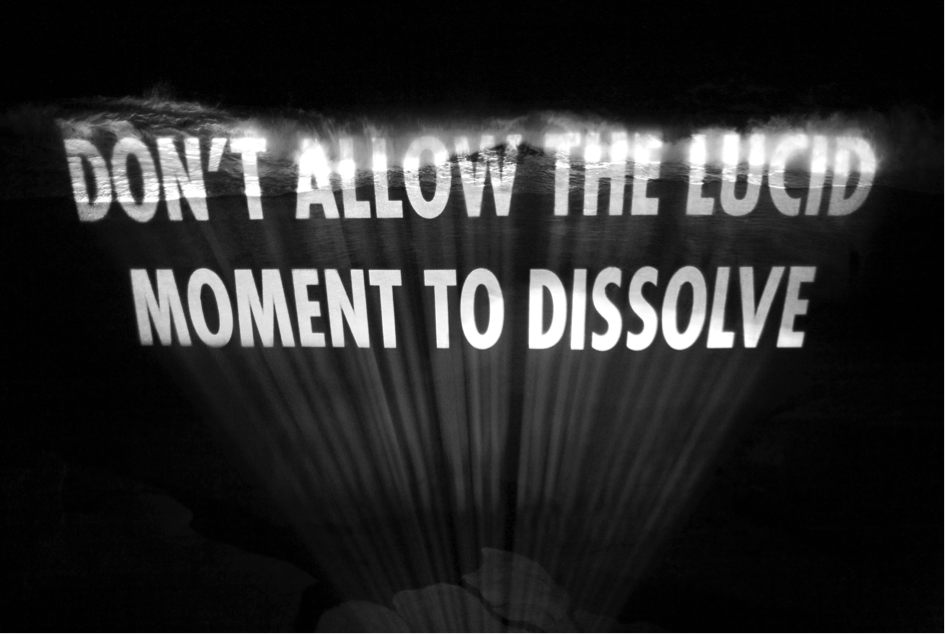

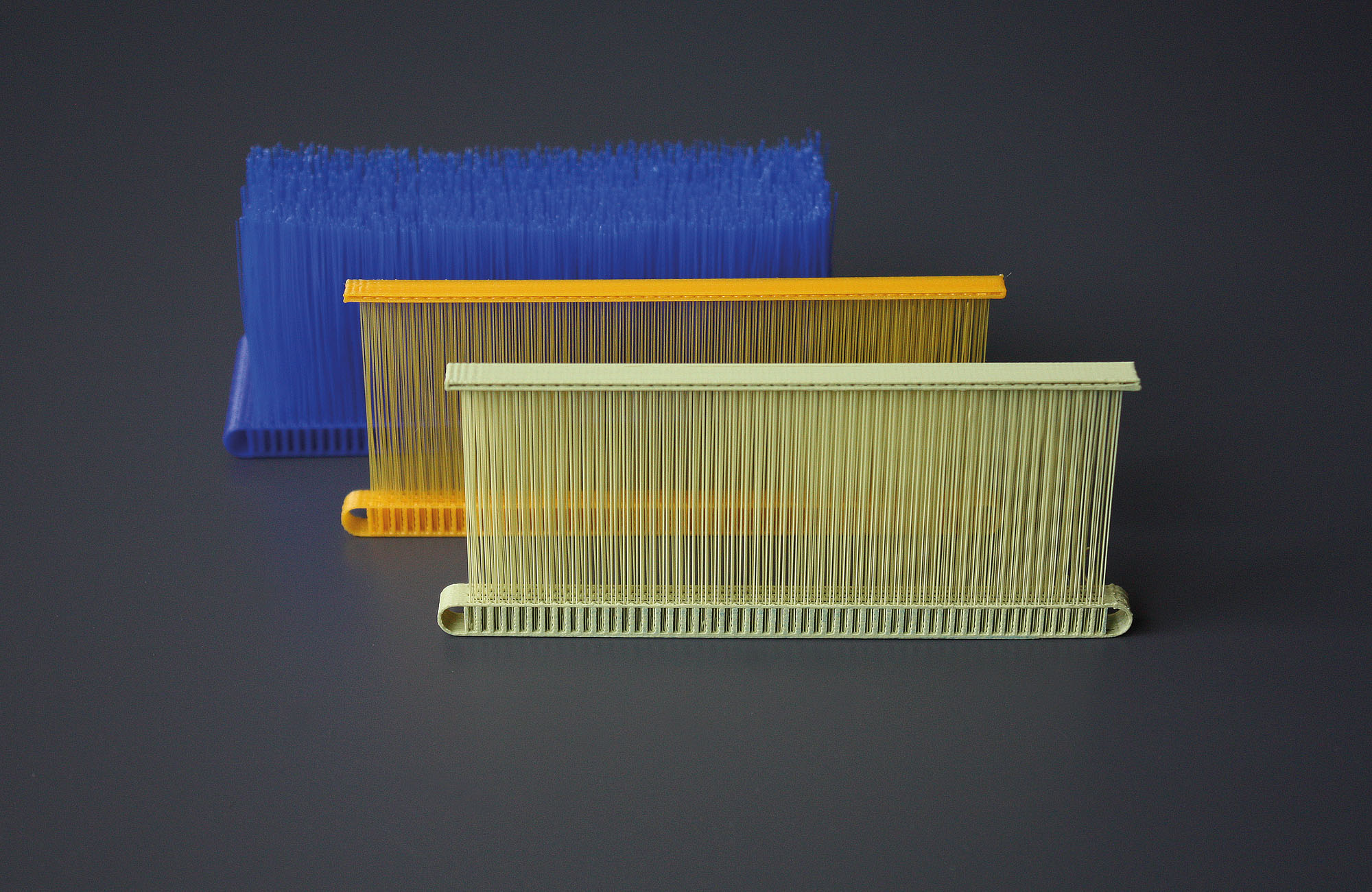

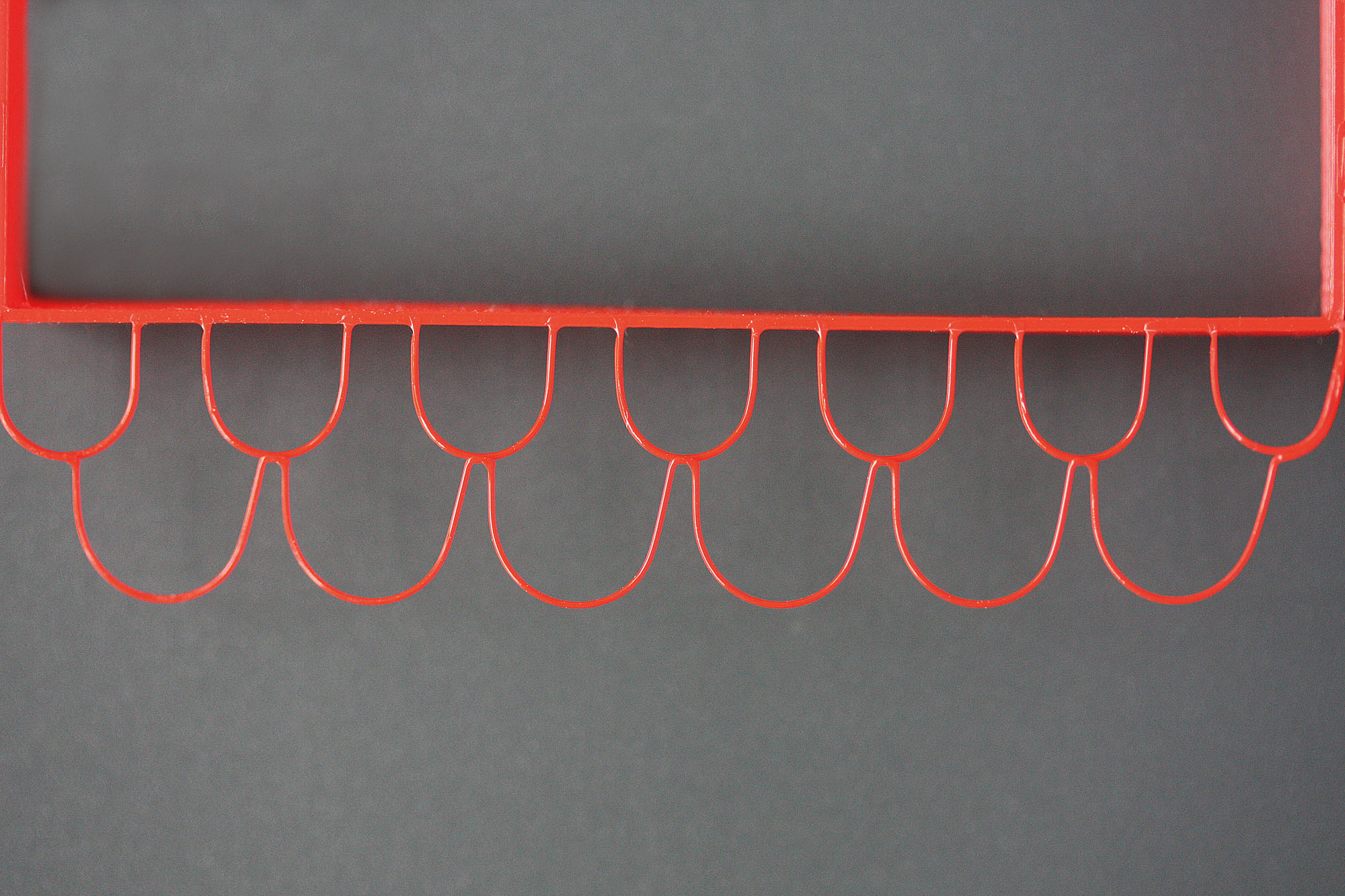

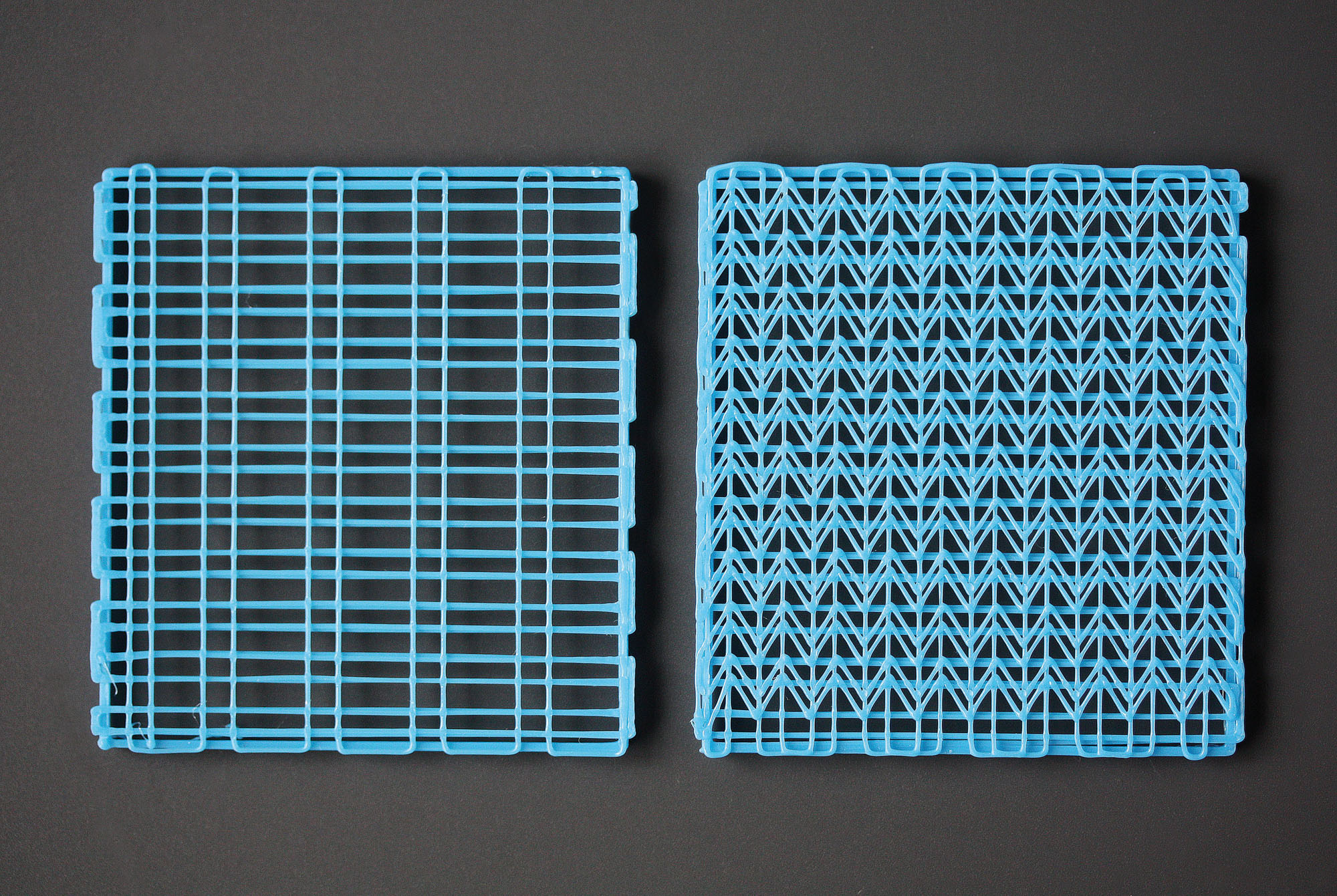

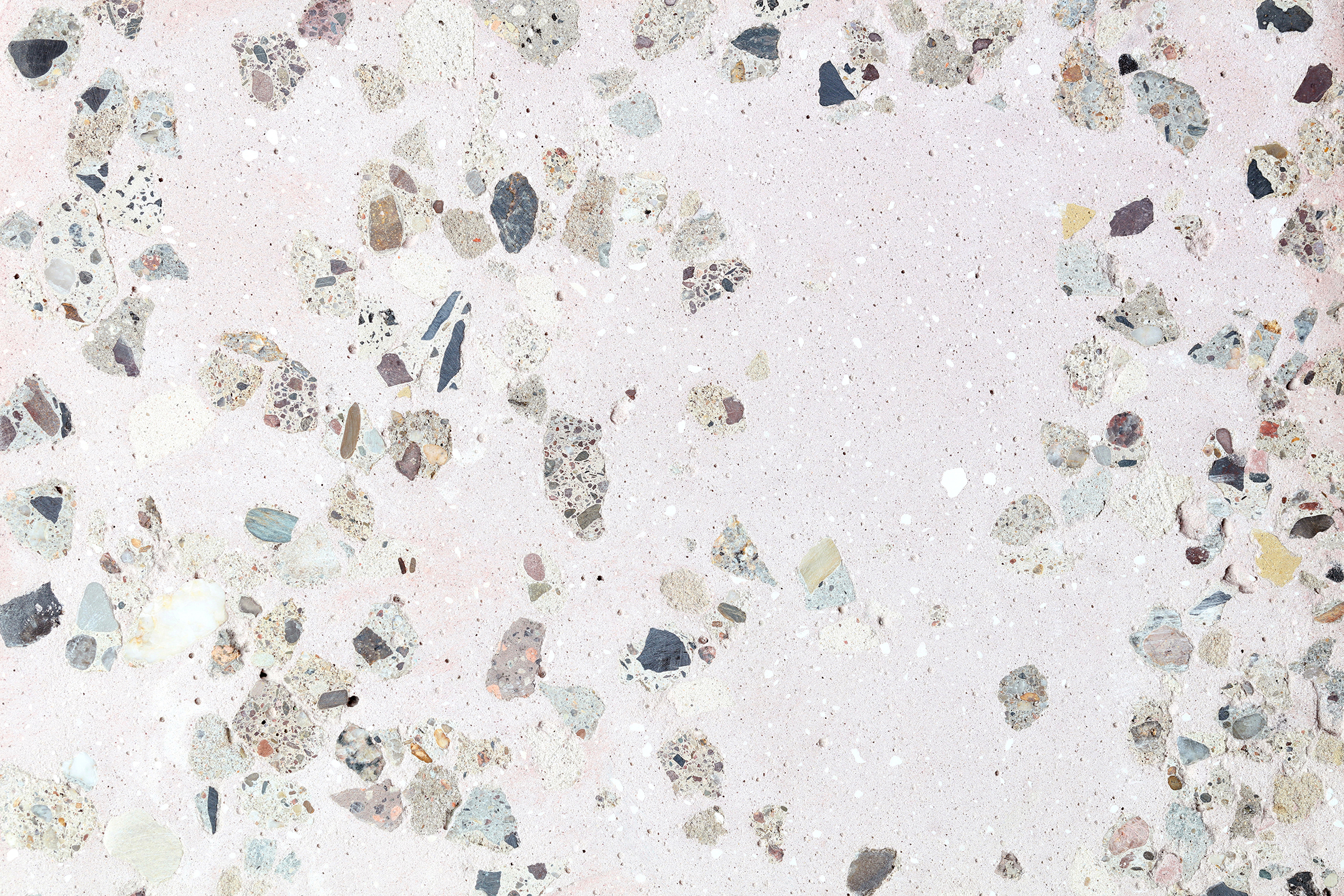

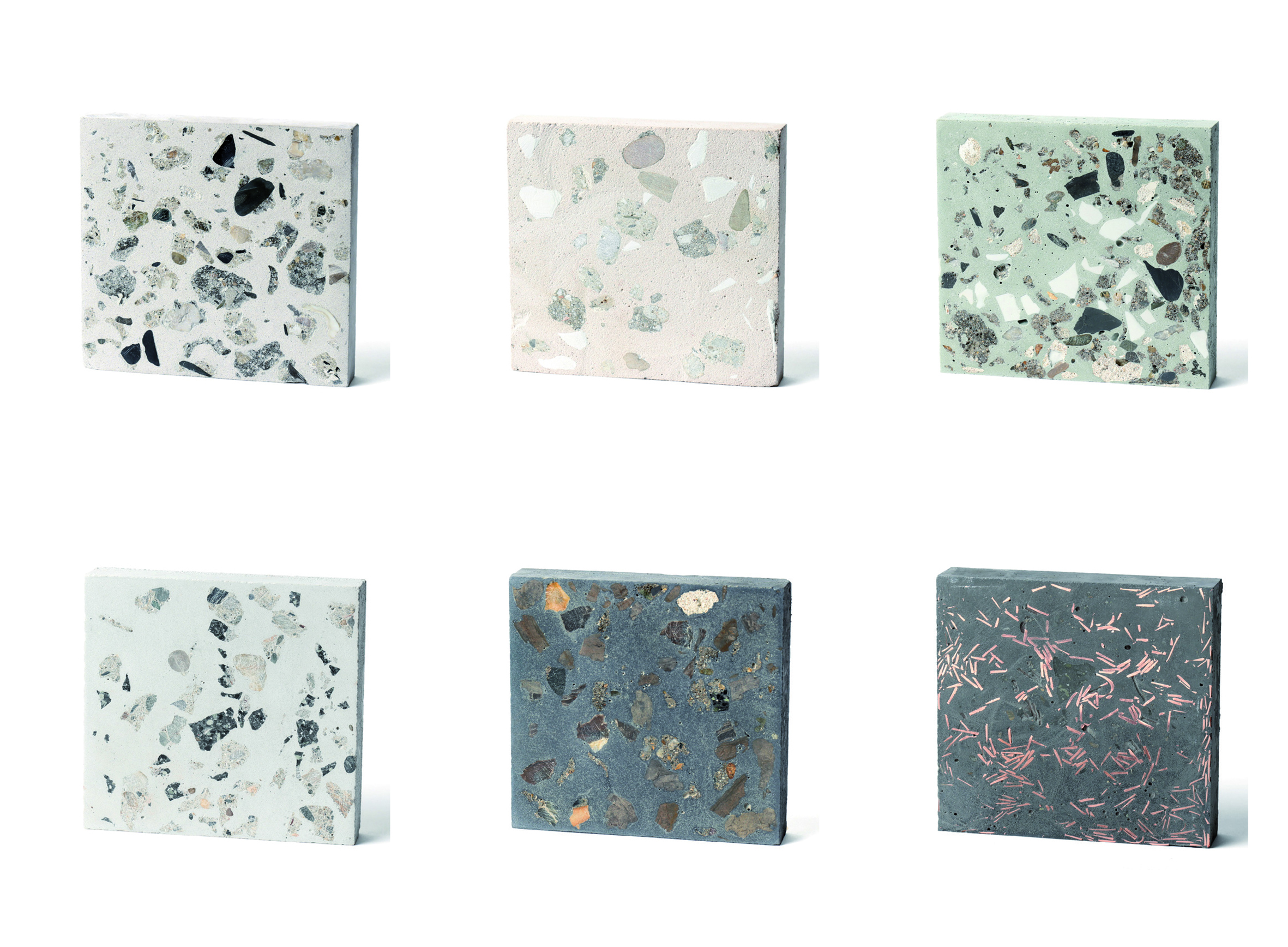

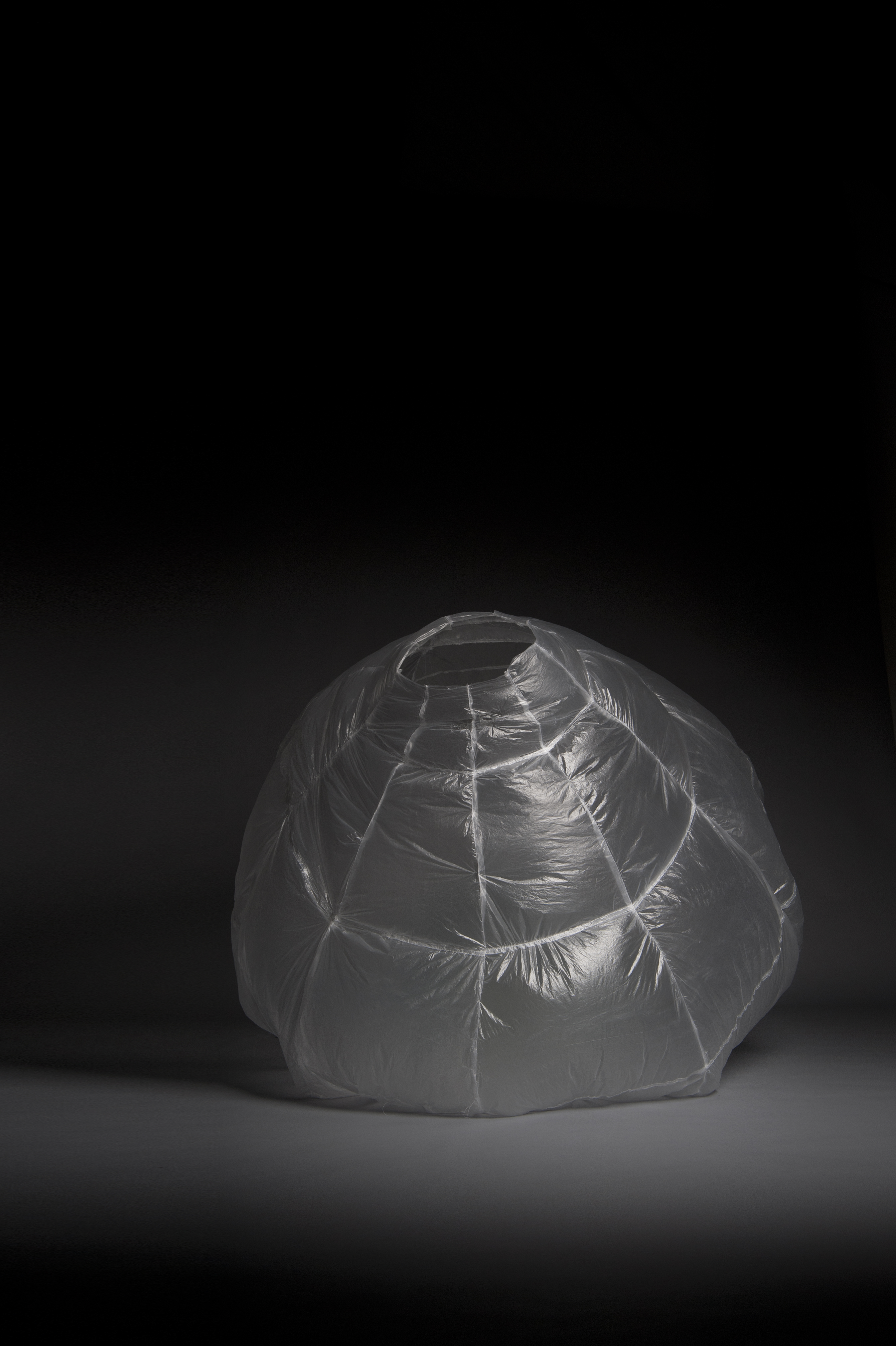

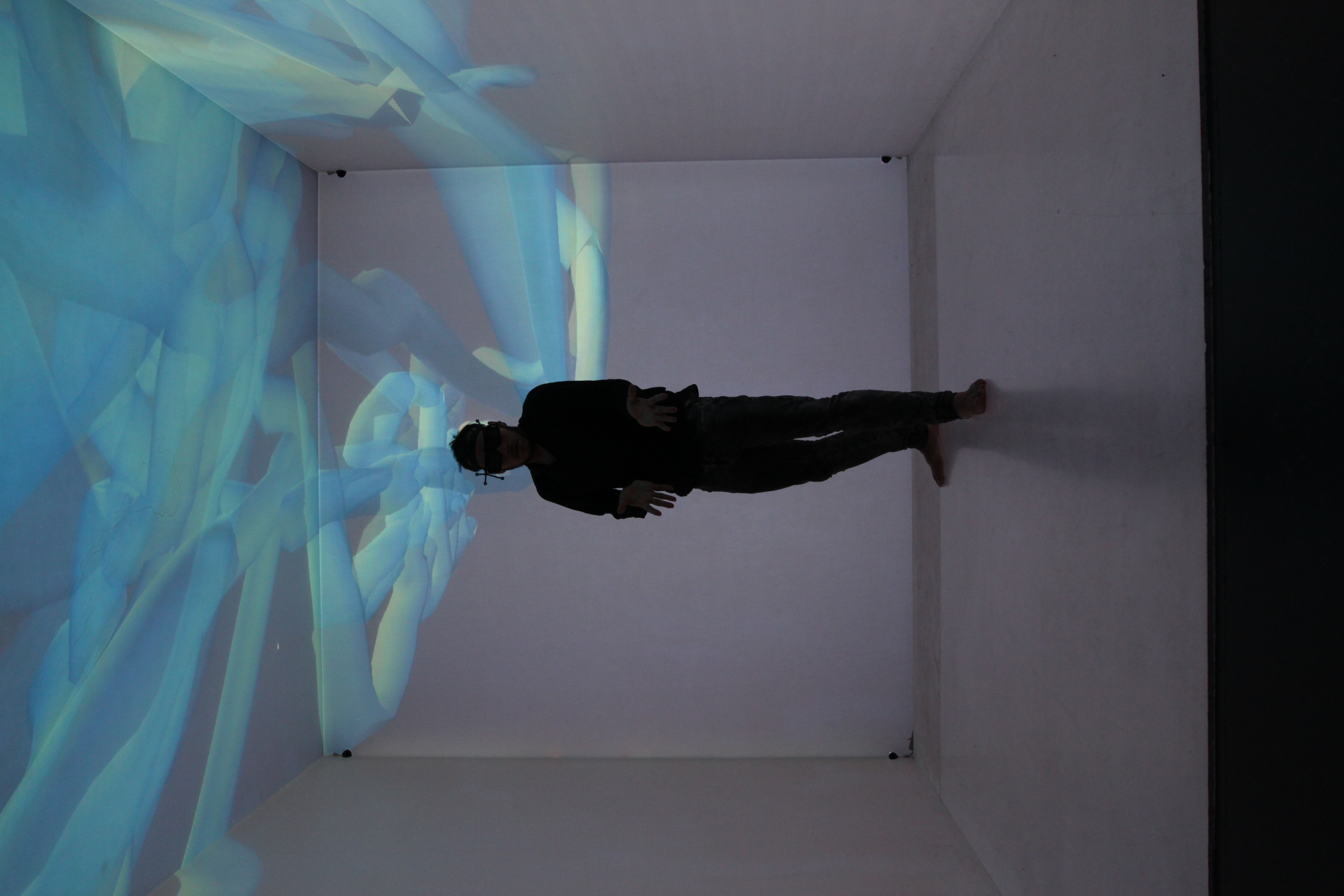

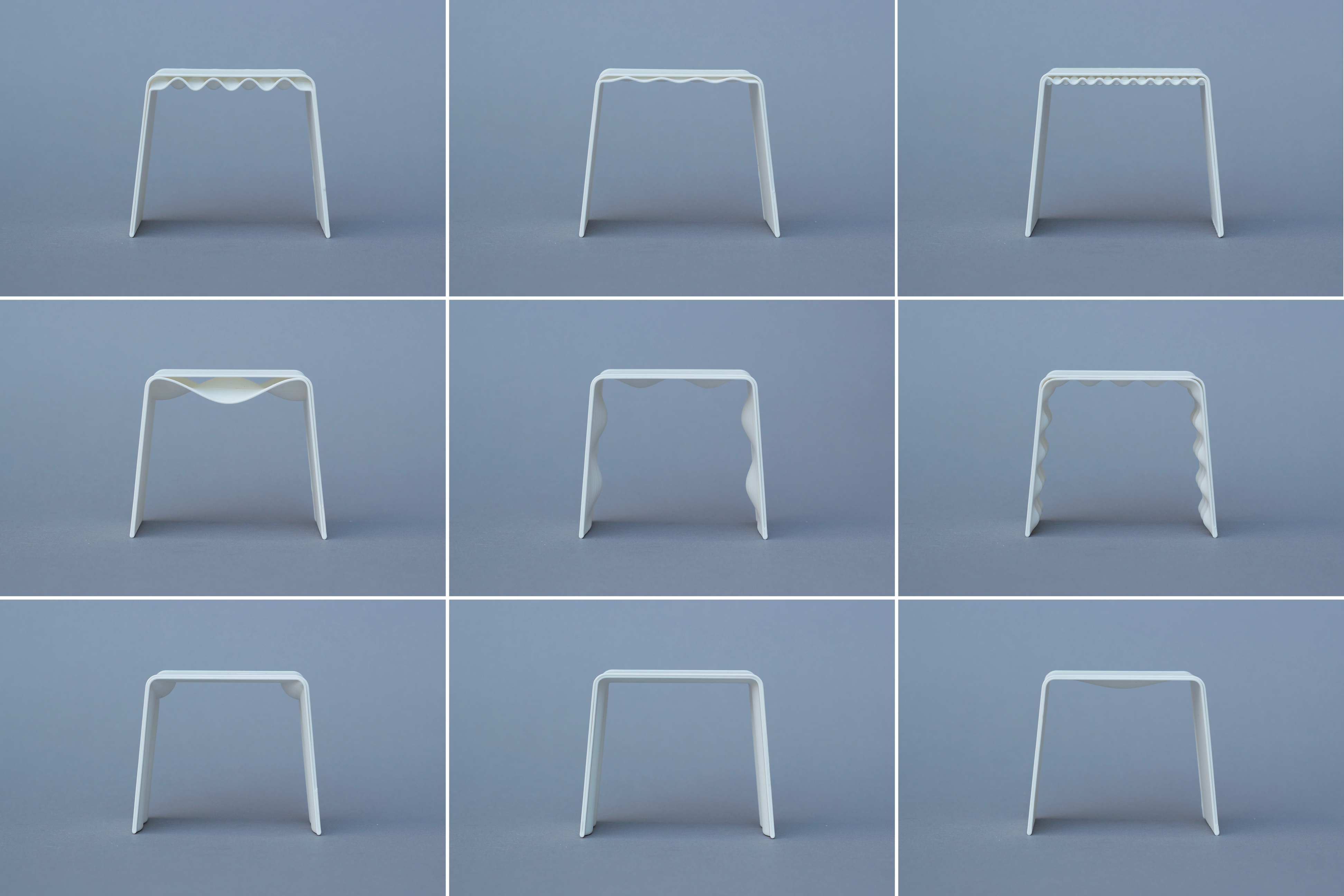

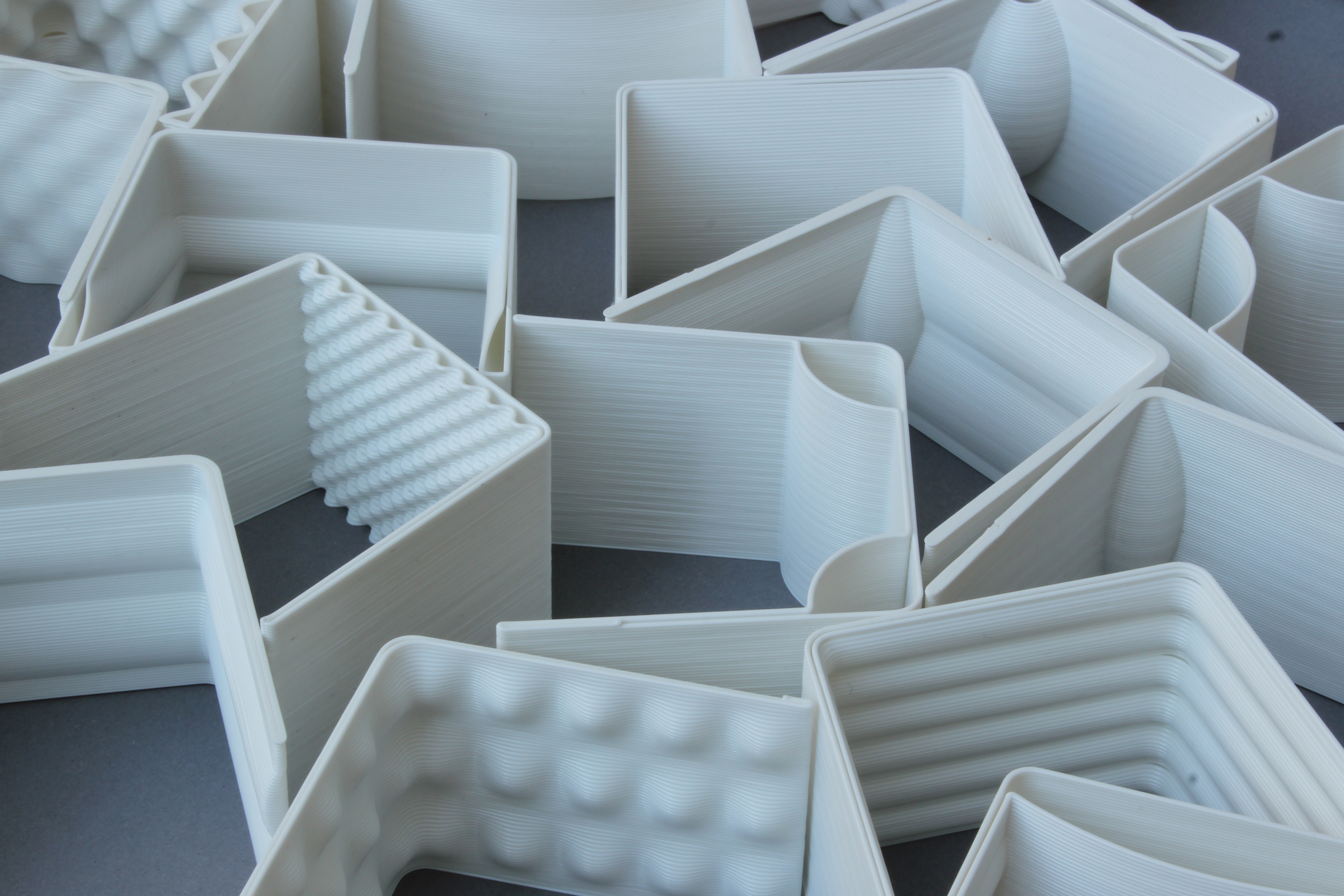

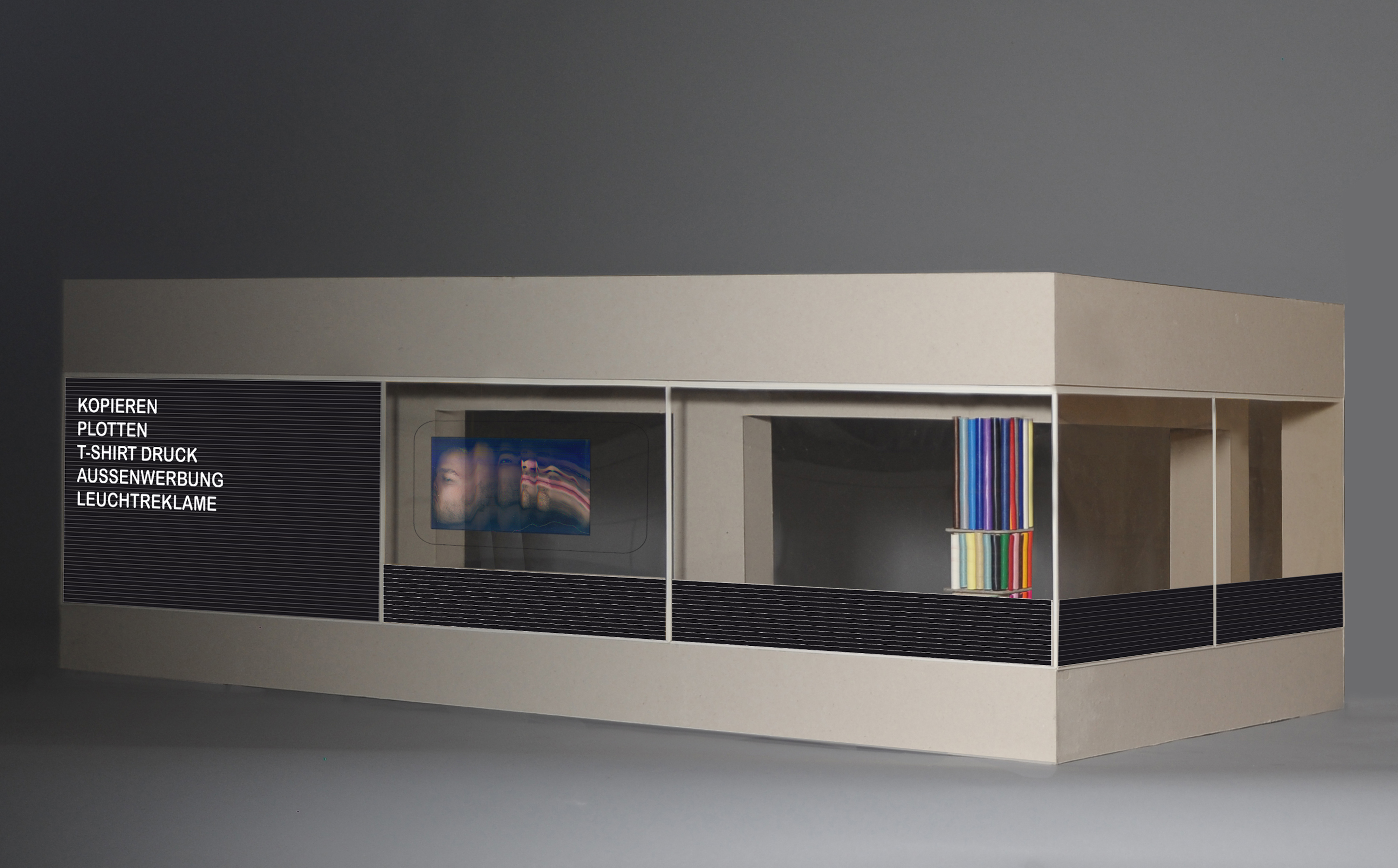

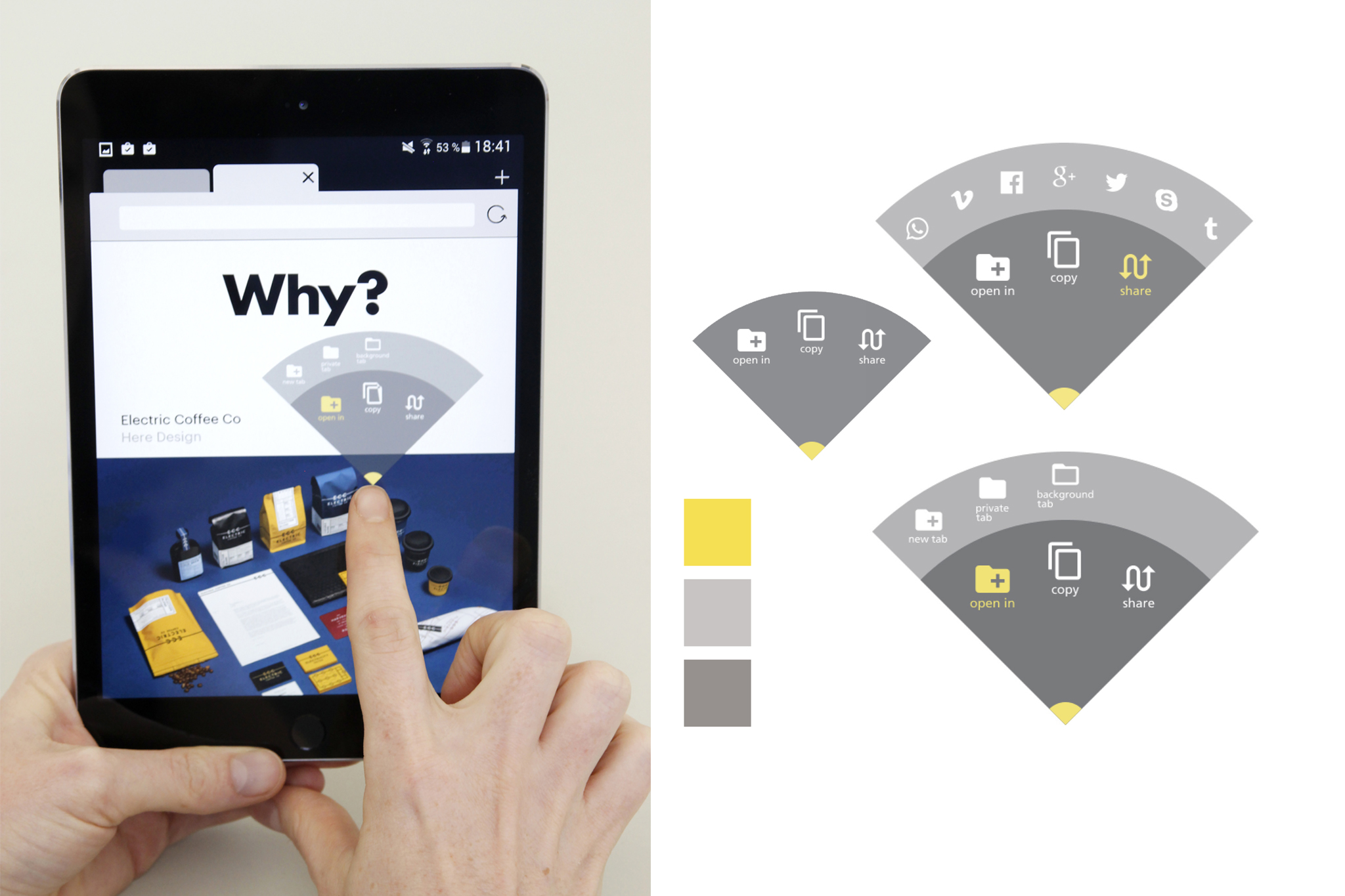

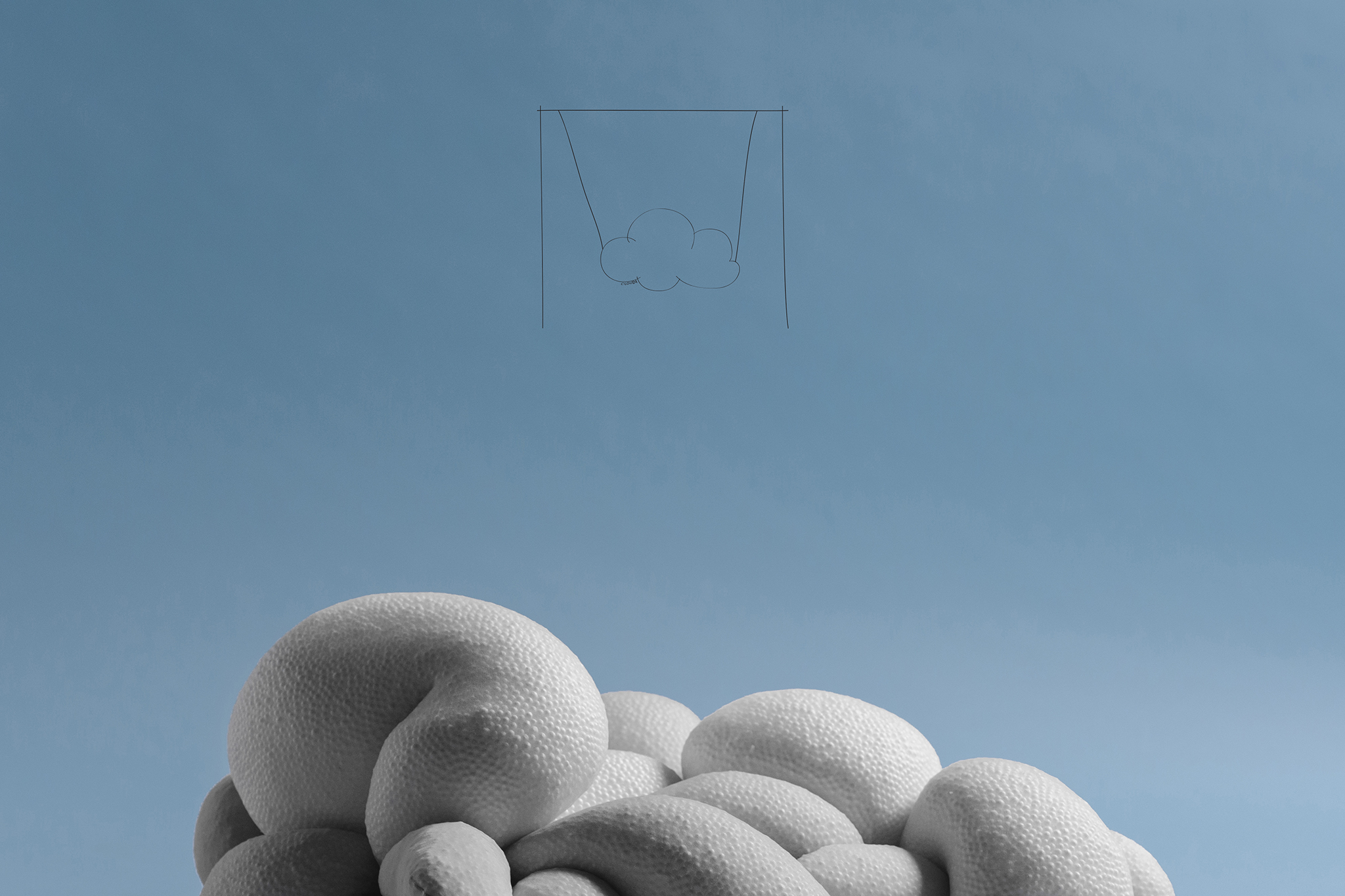

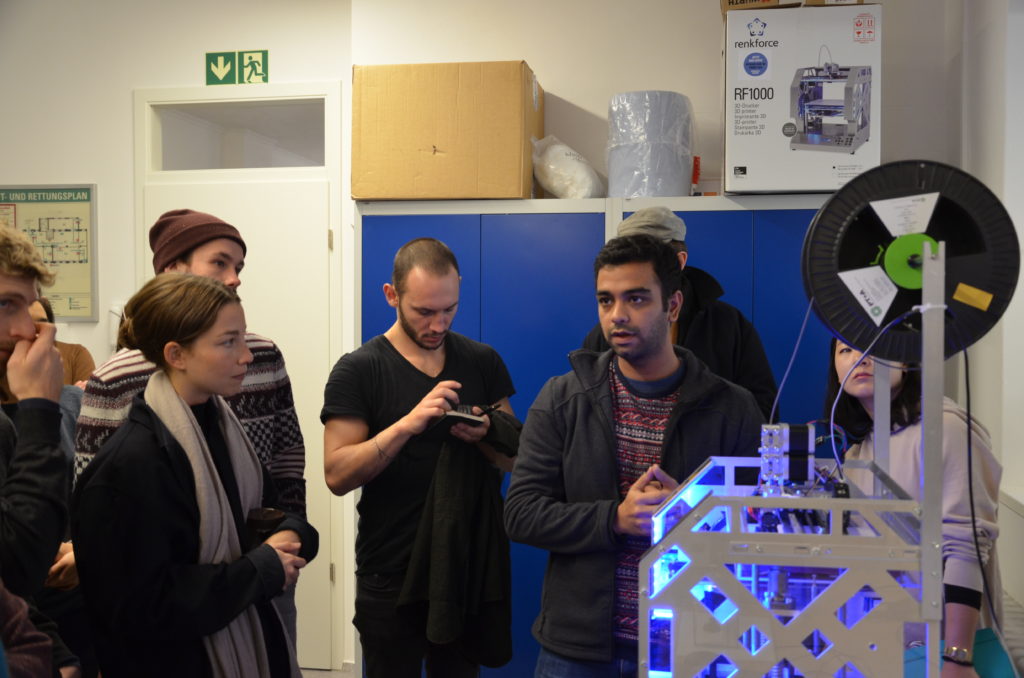

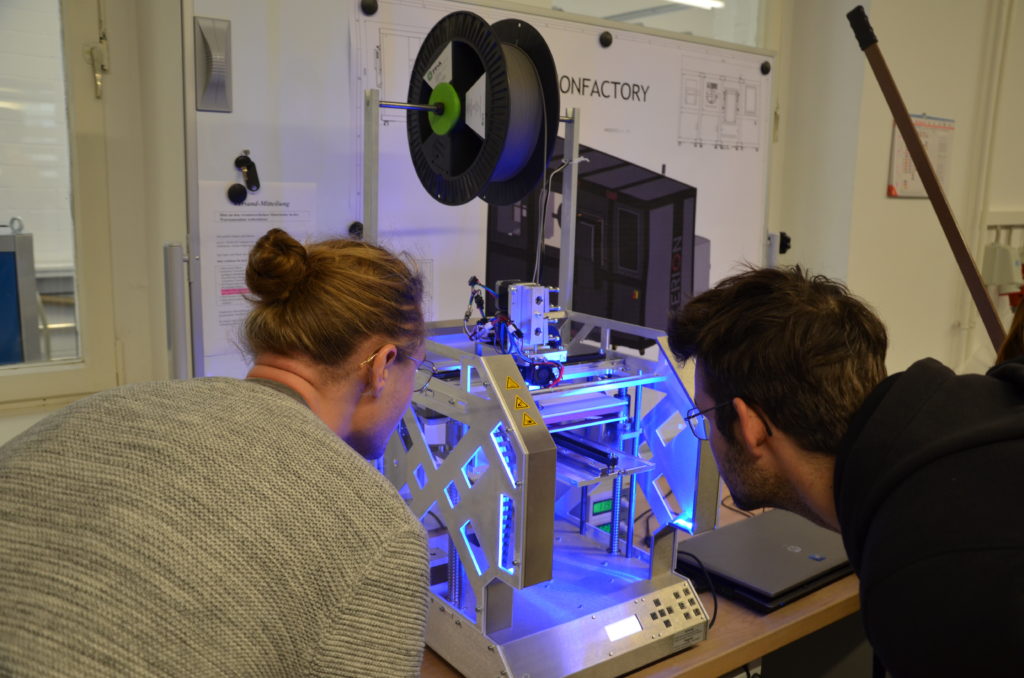

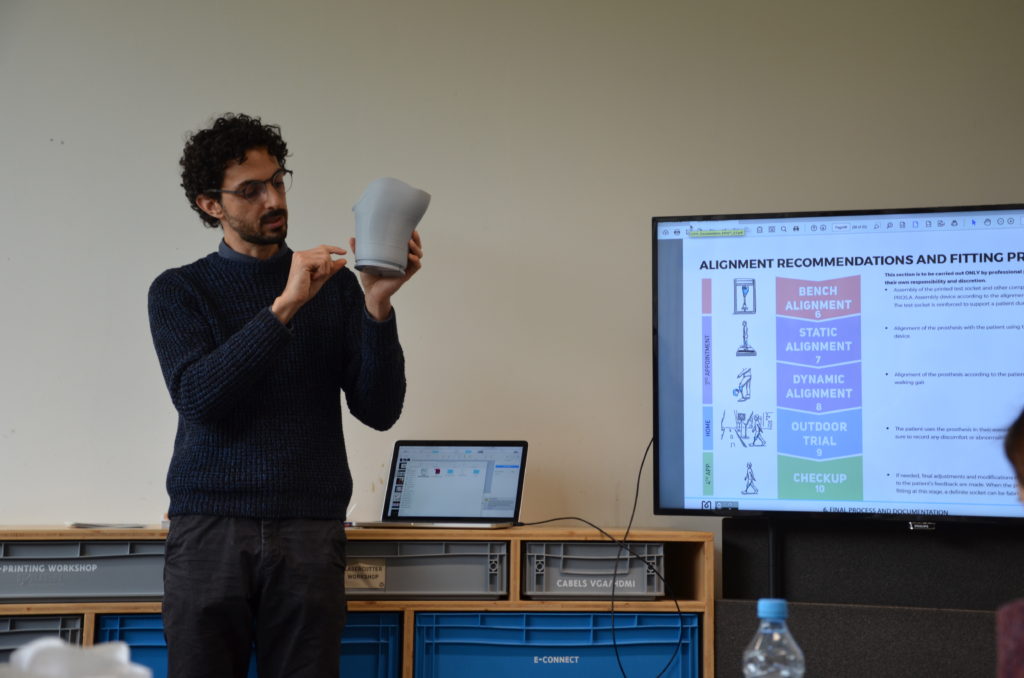

Brainstorming mit der Gruppe

Brainstorming mit der Gruppe

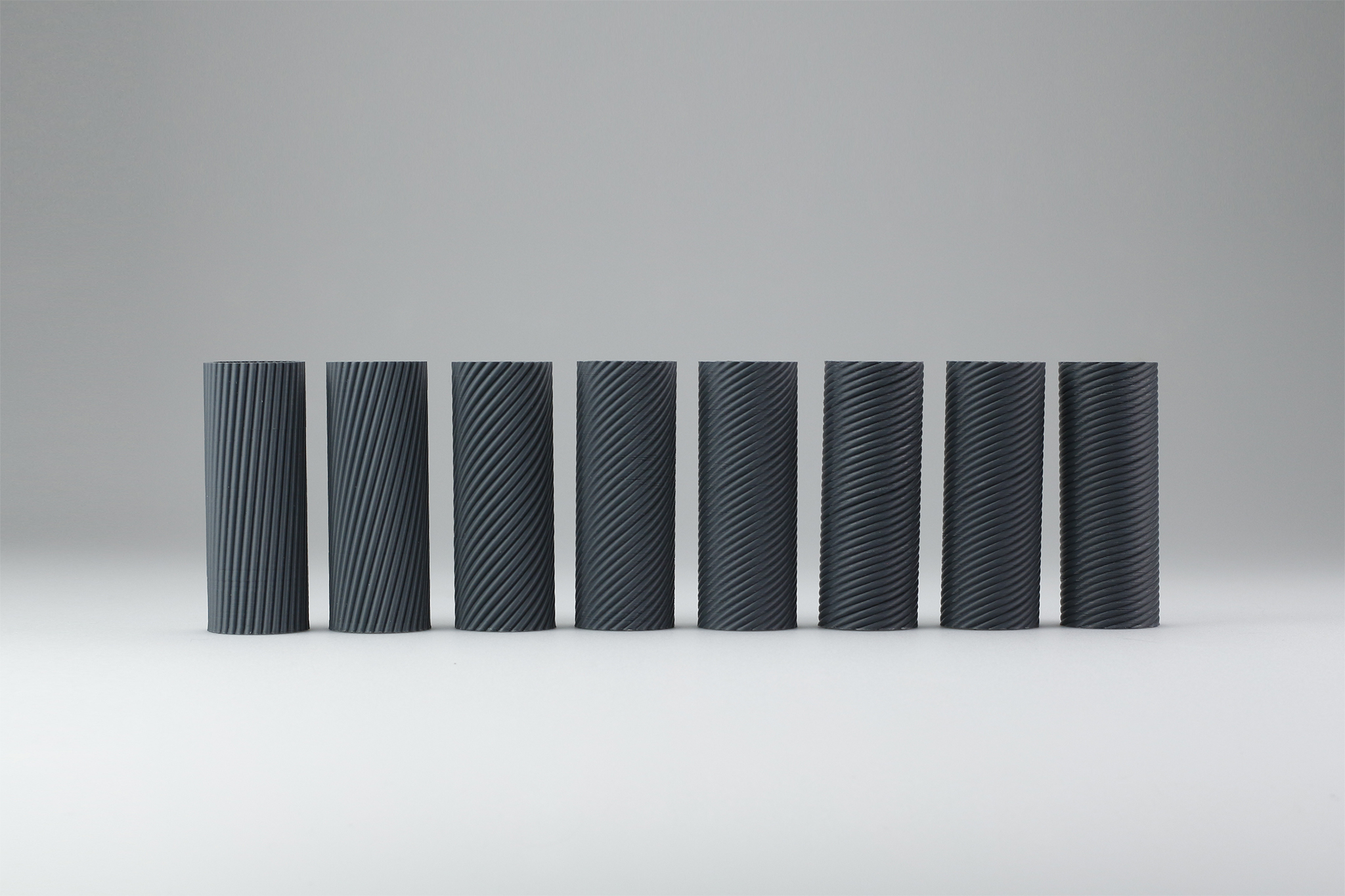

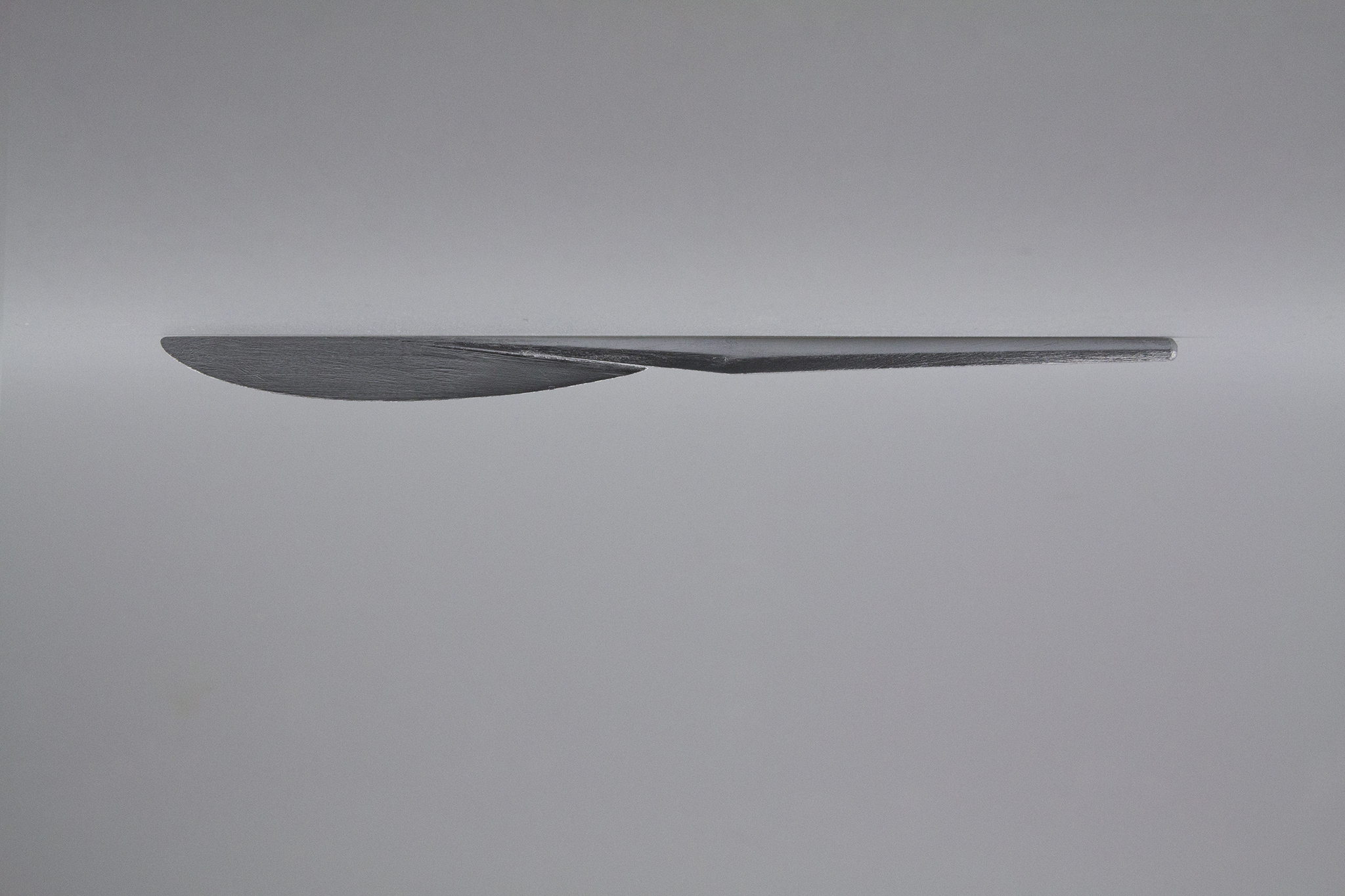

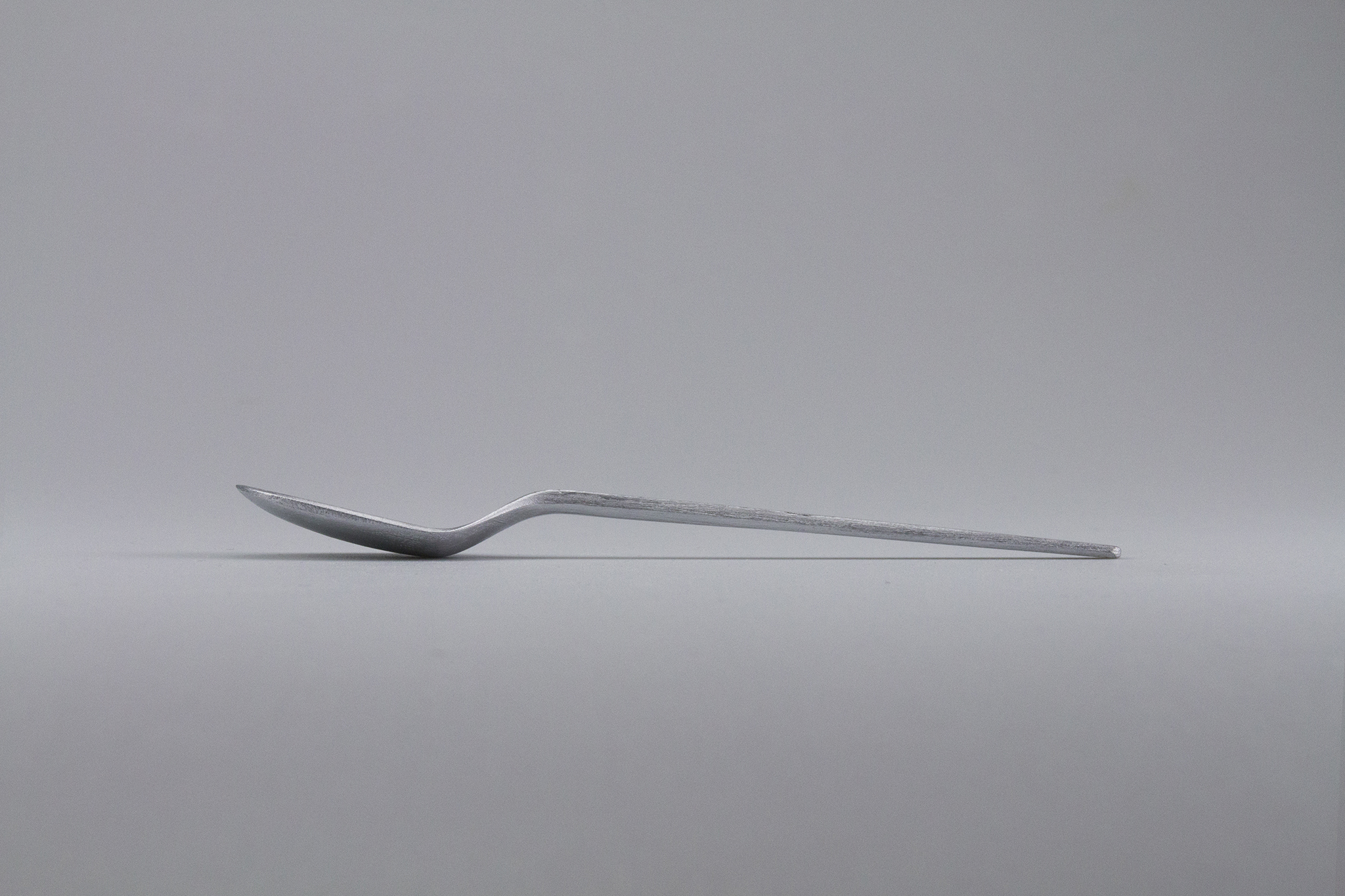

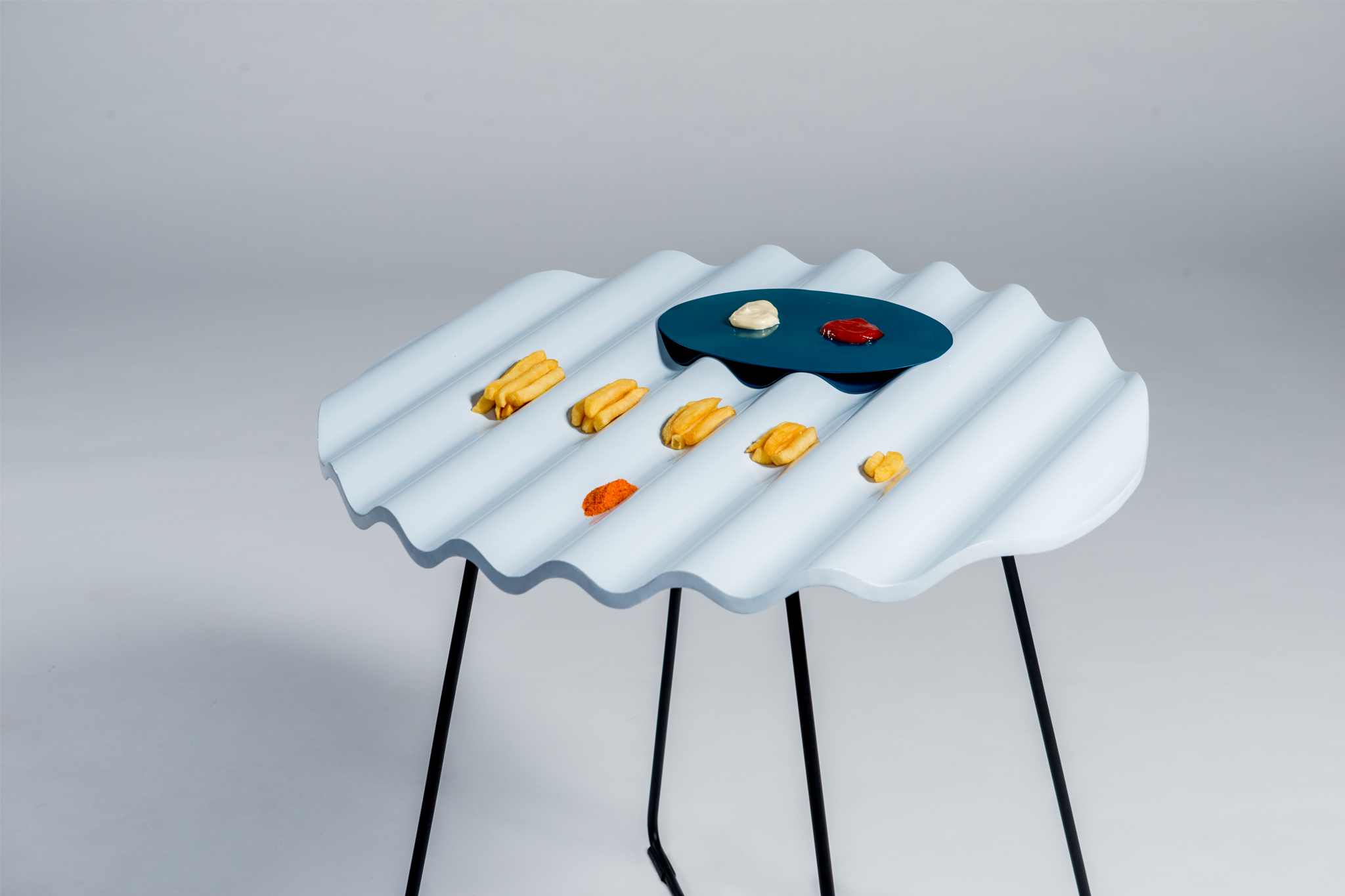

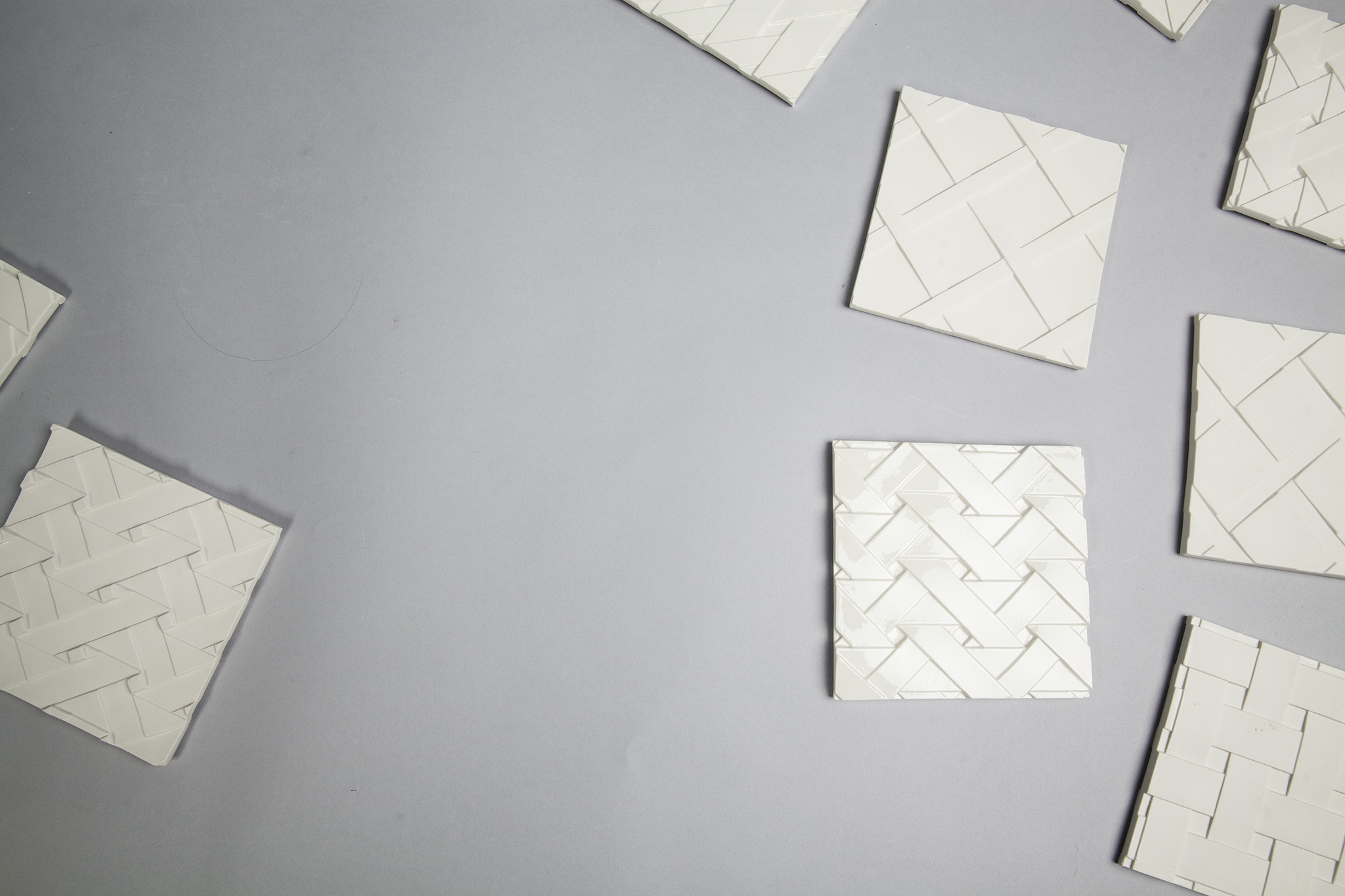

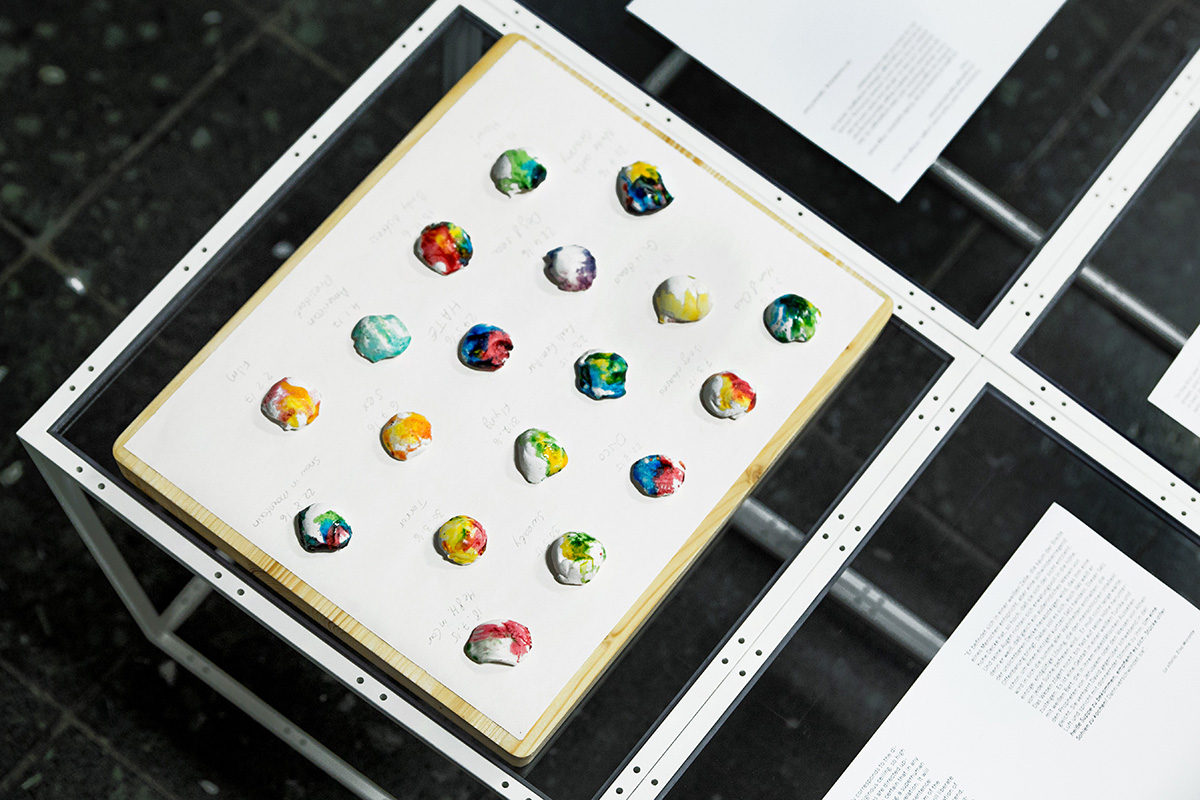

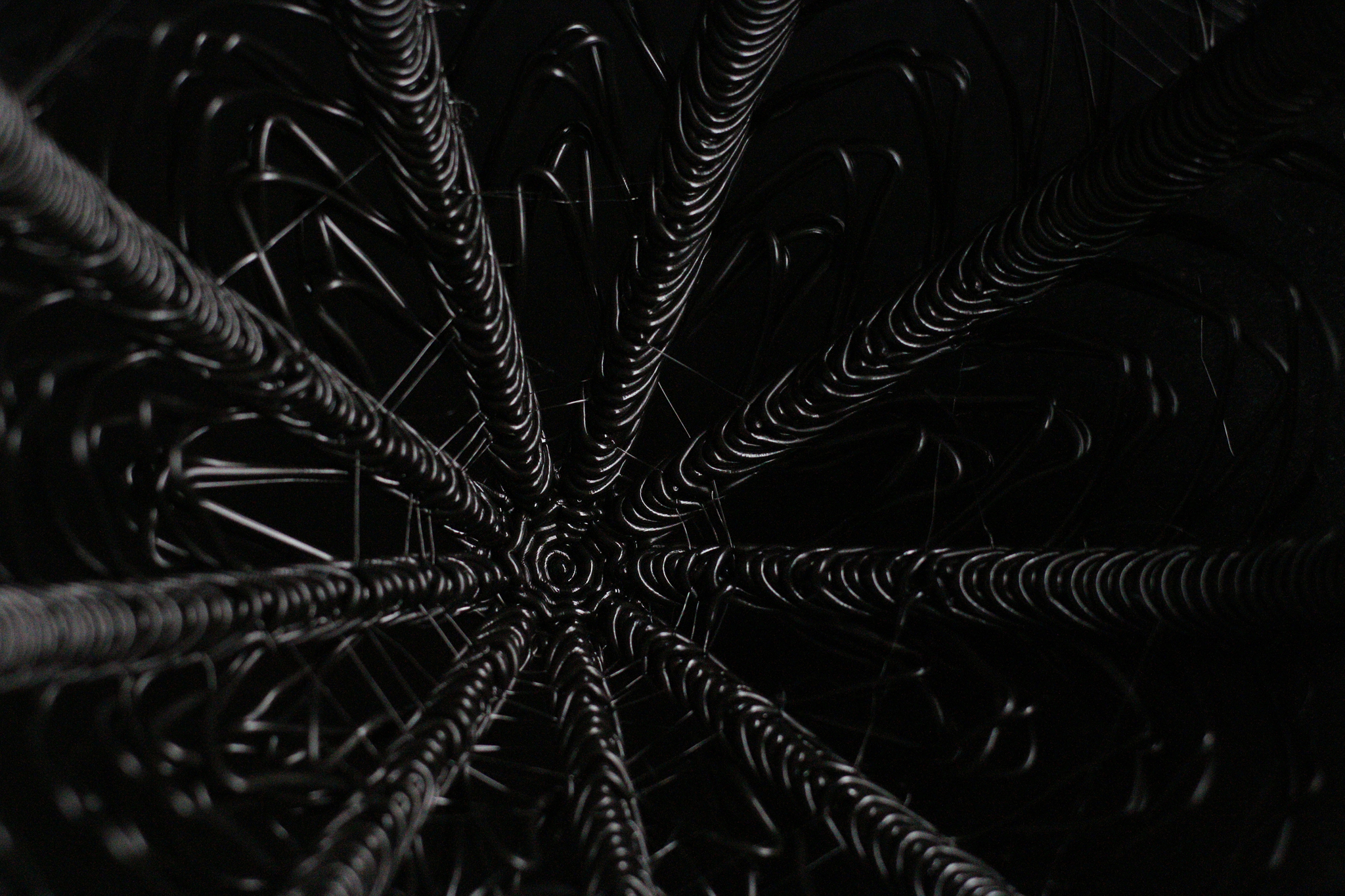

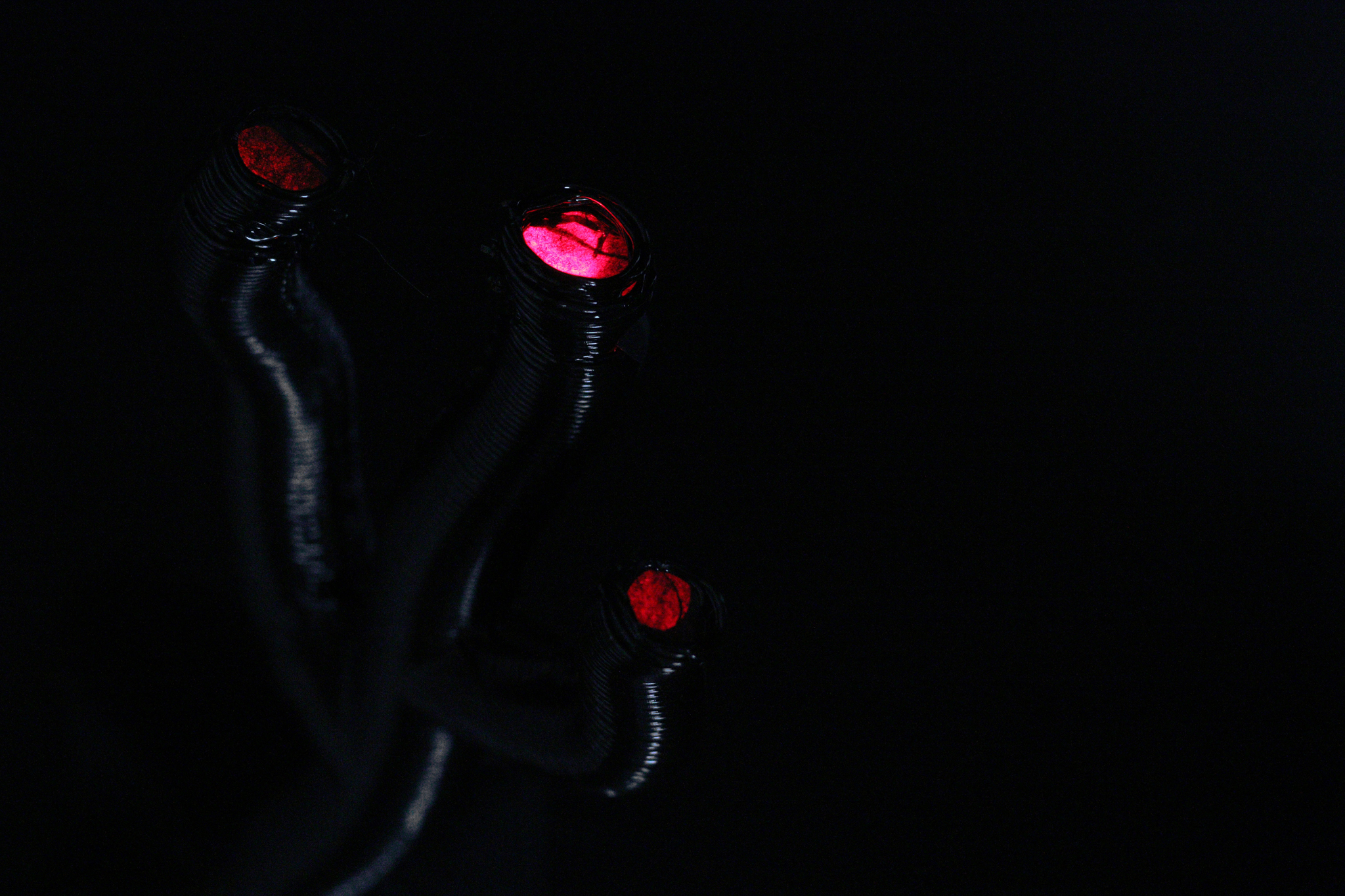

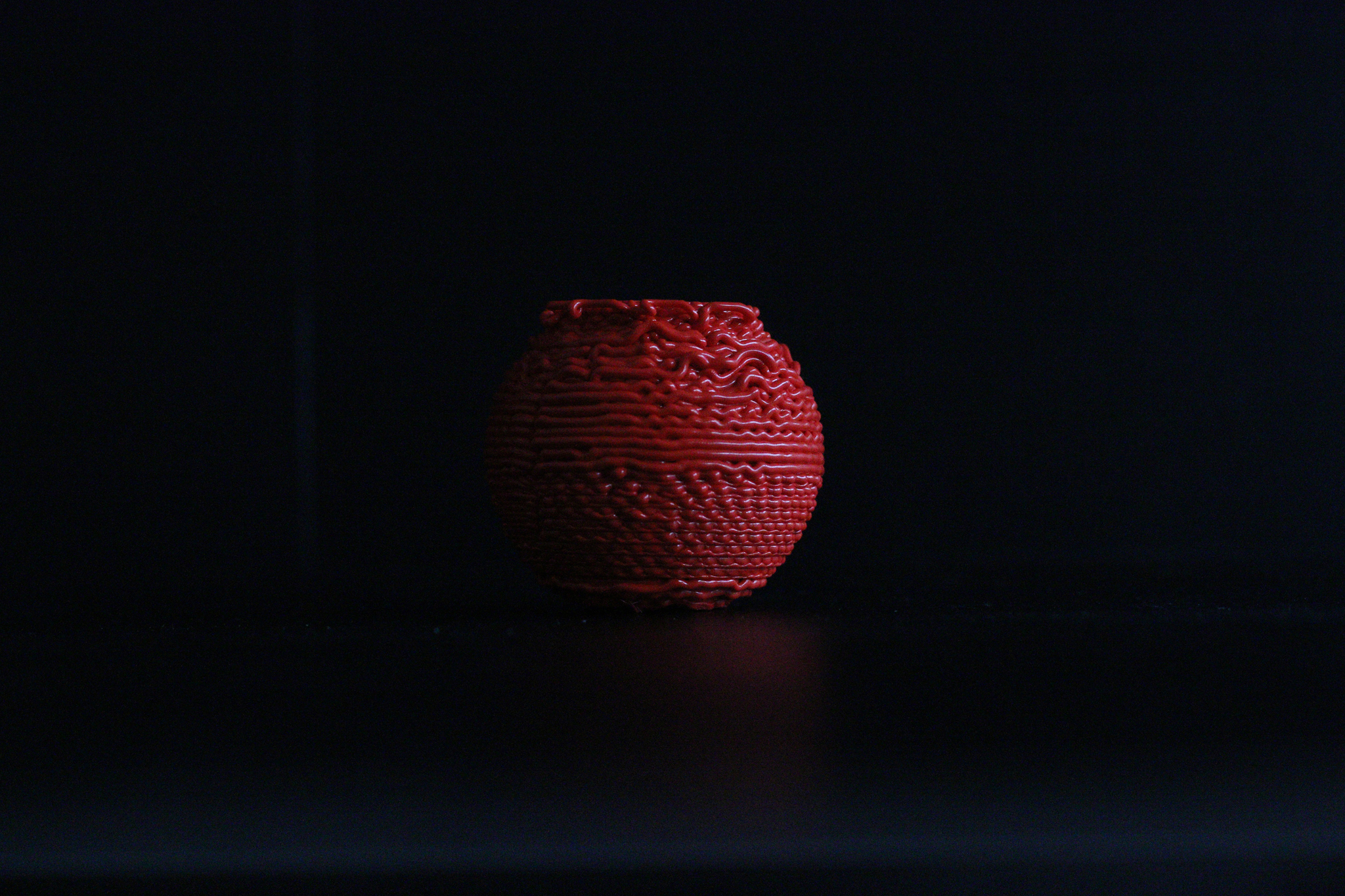

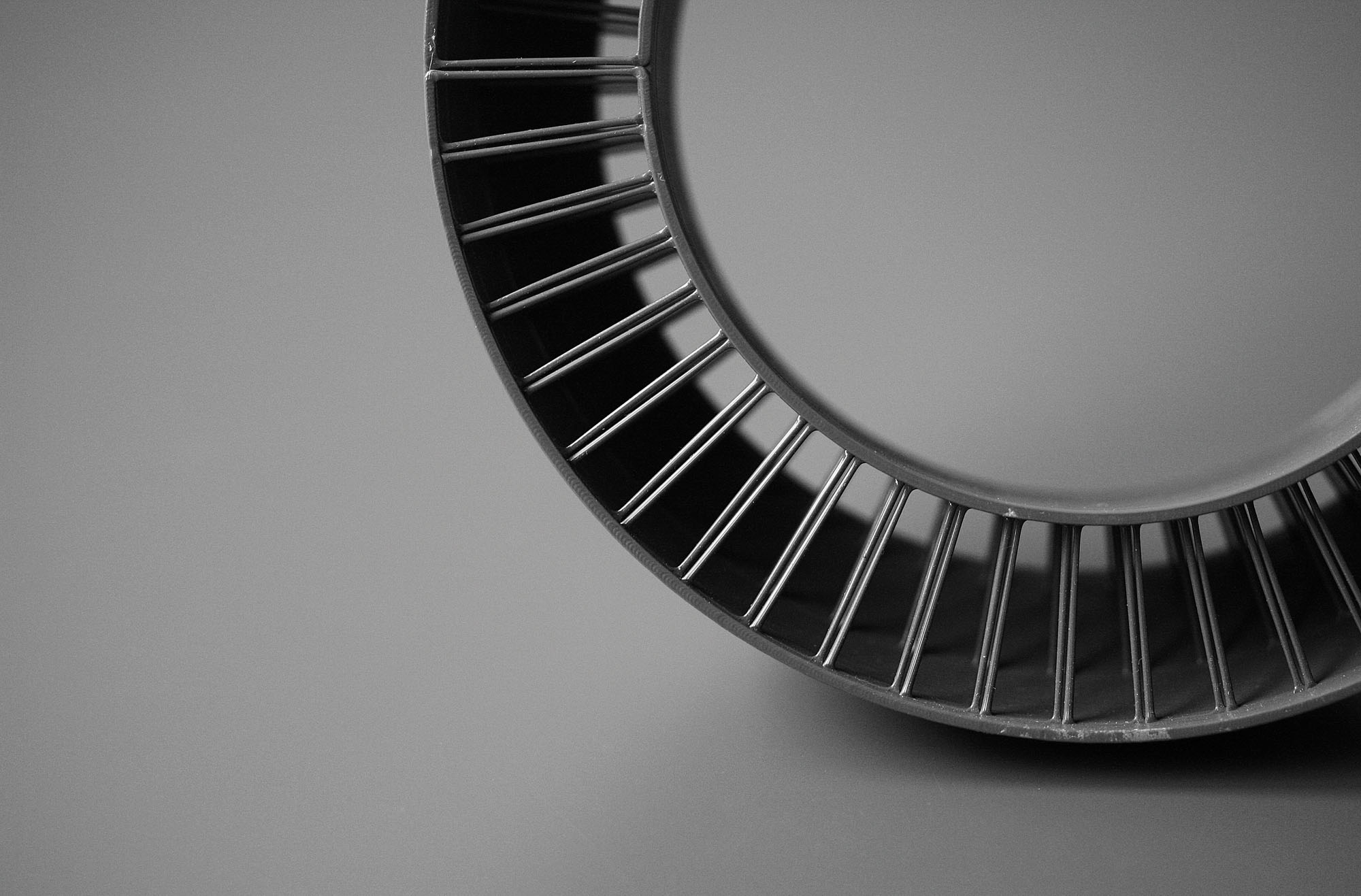

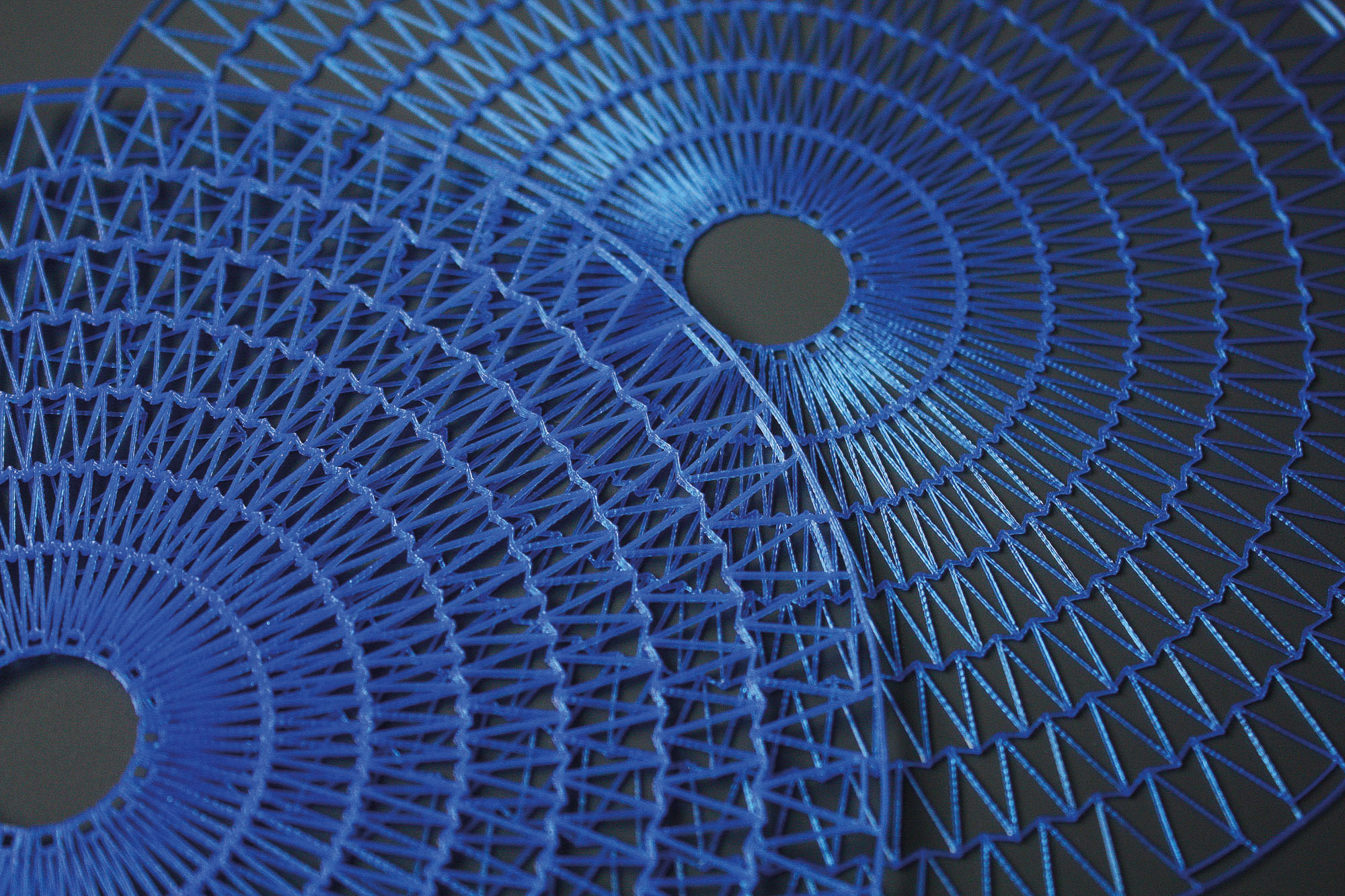

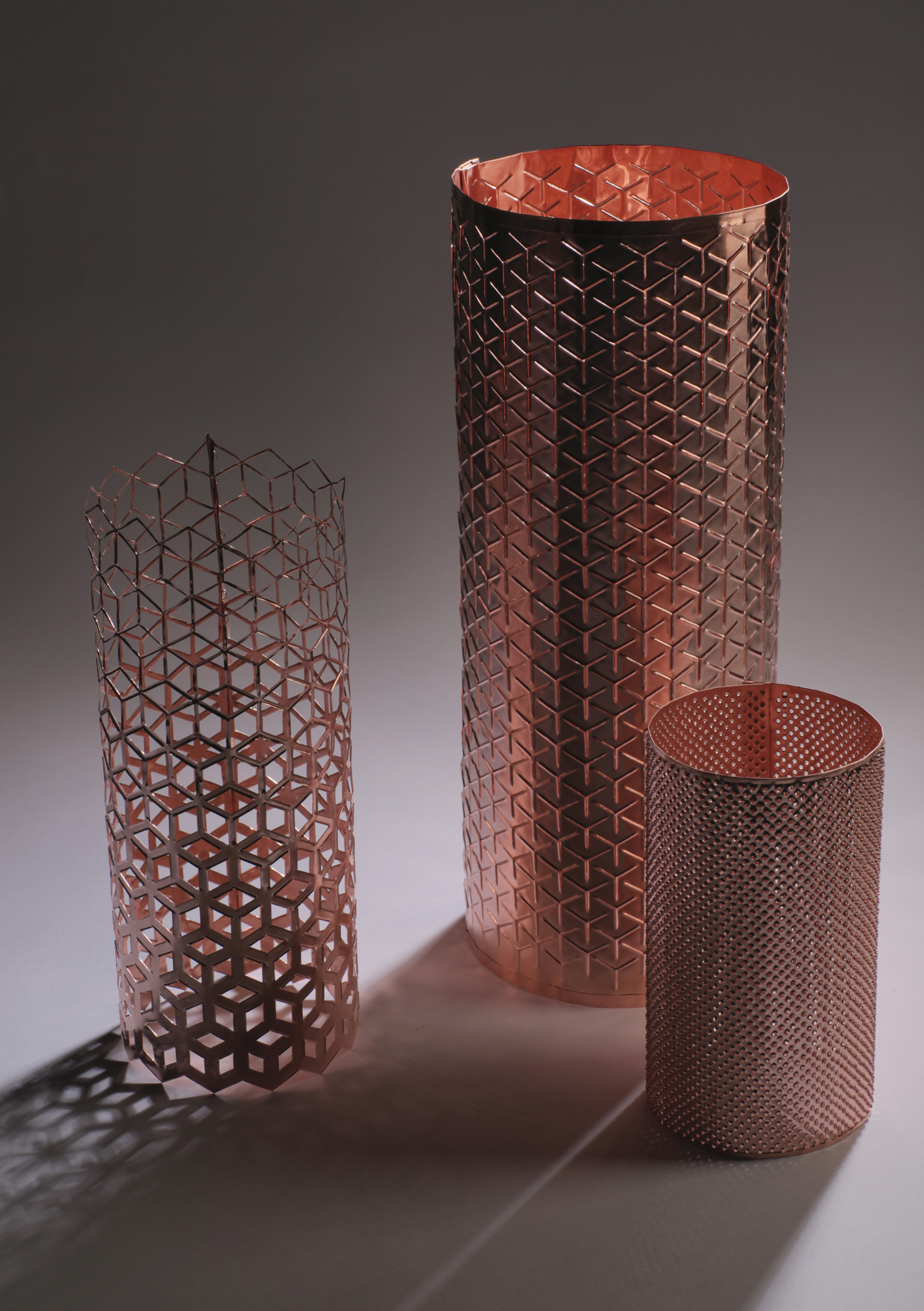

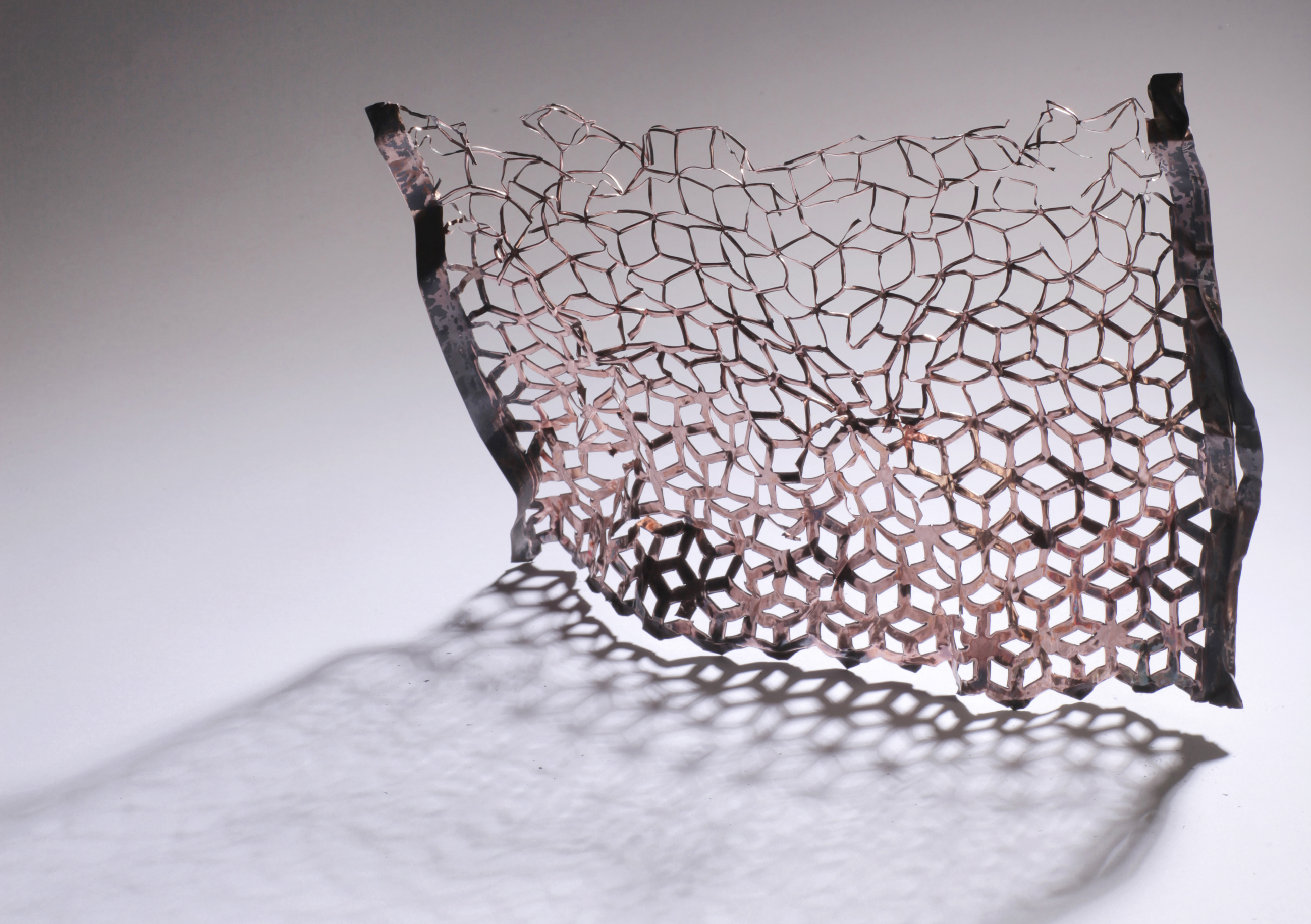

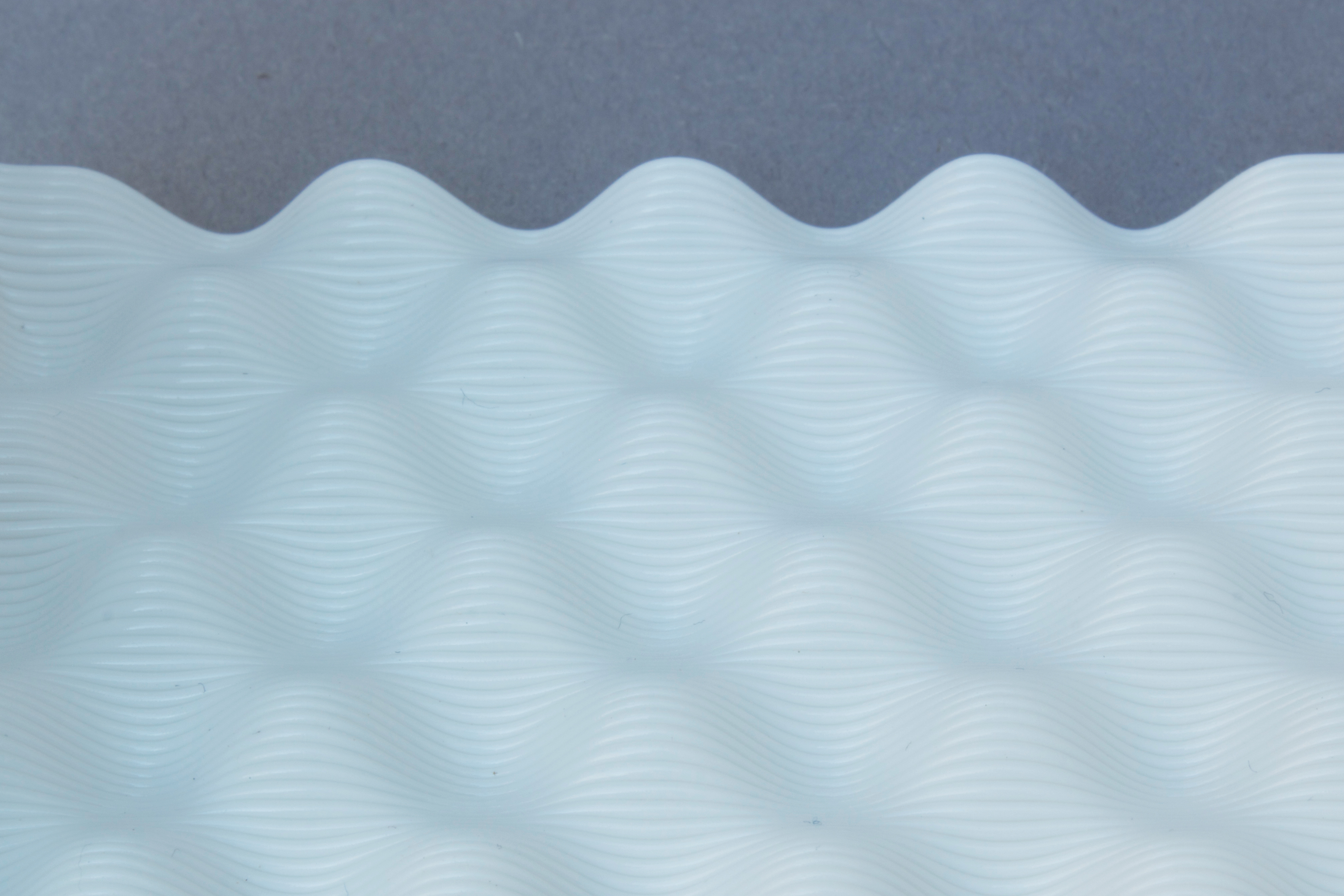

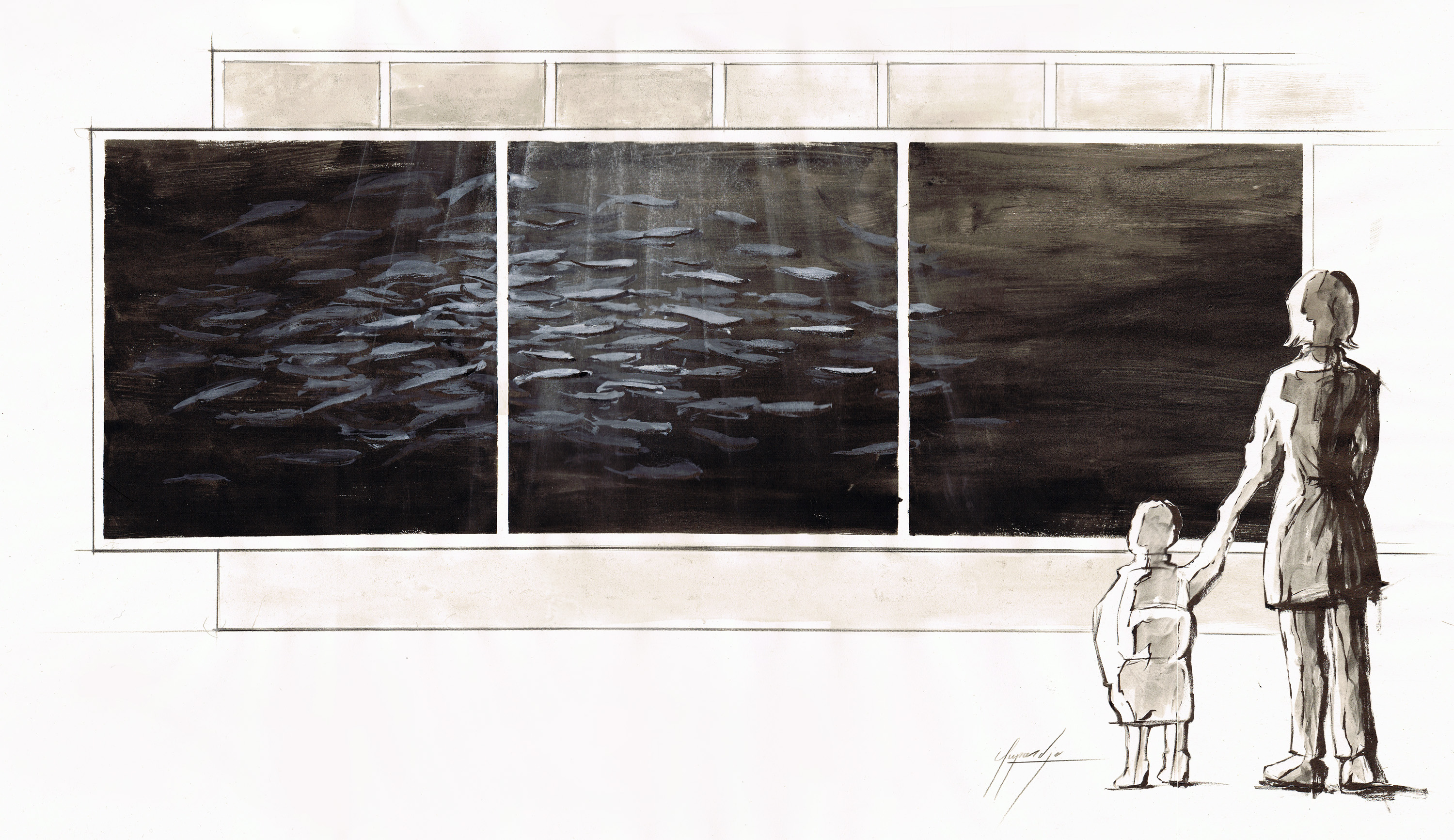

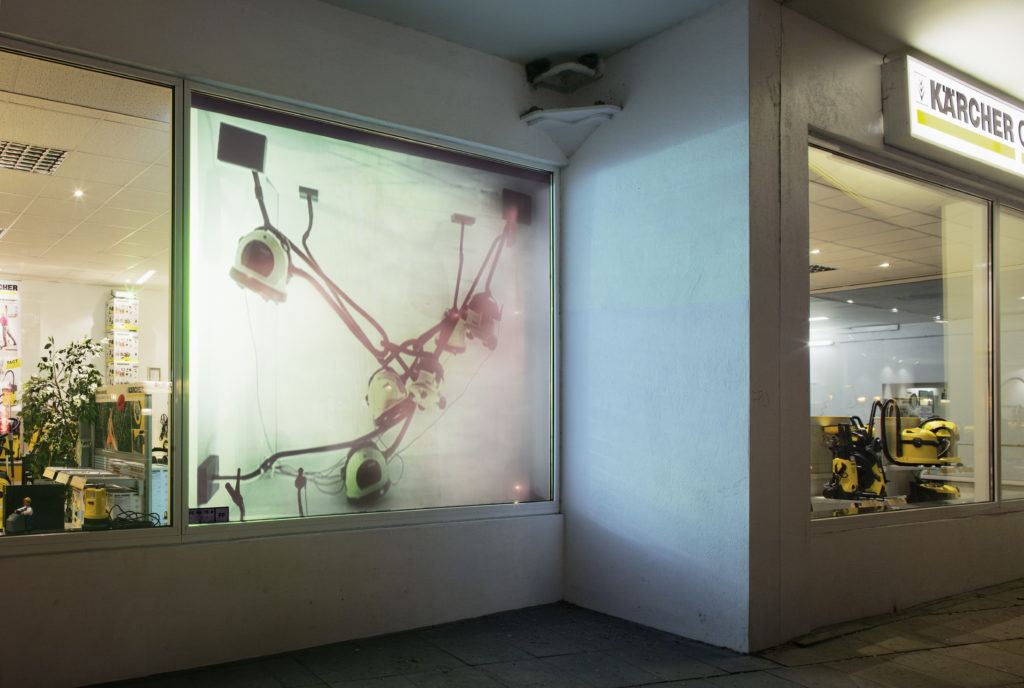

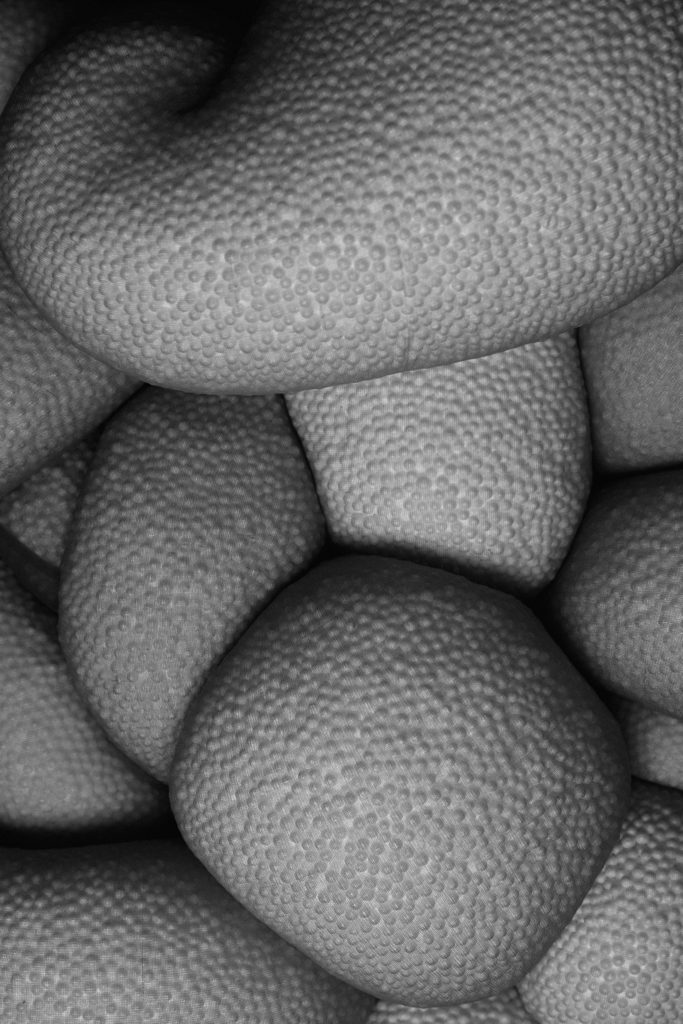

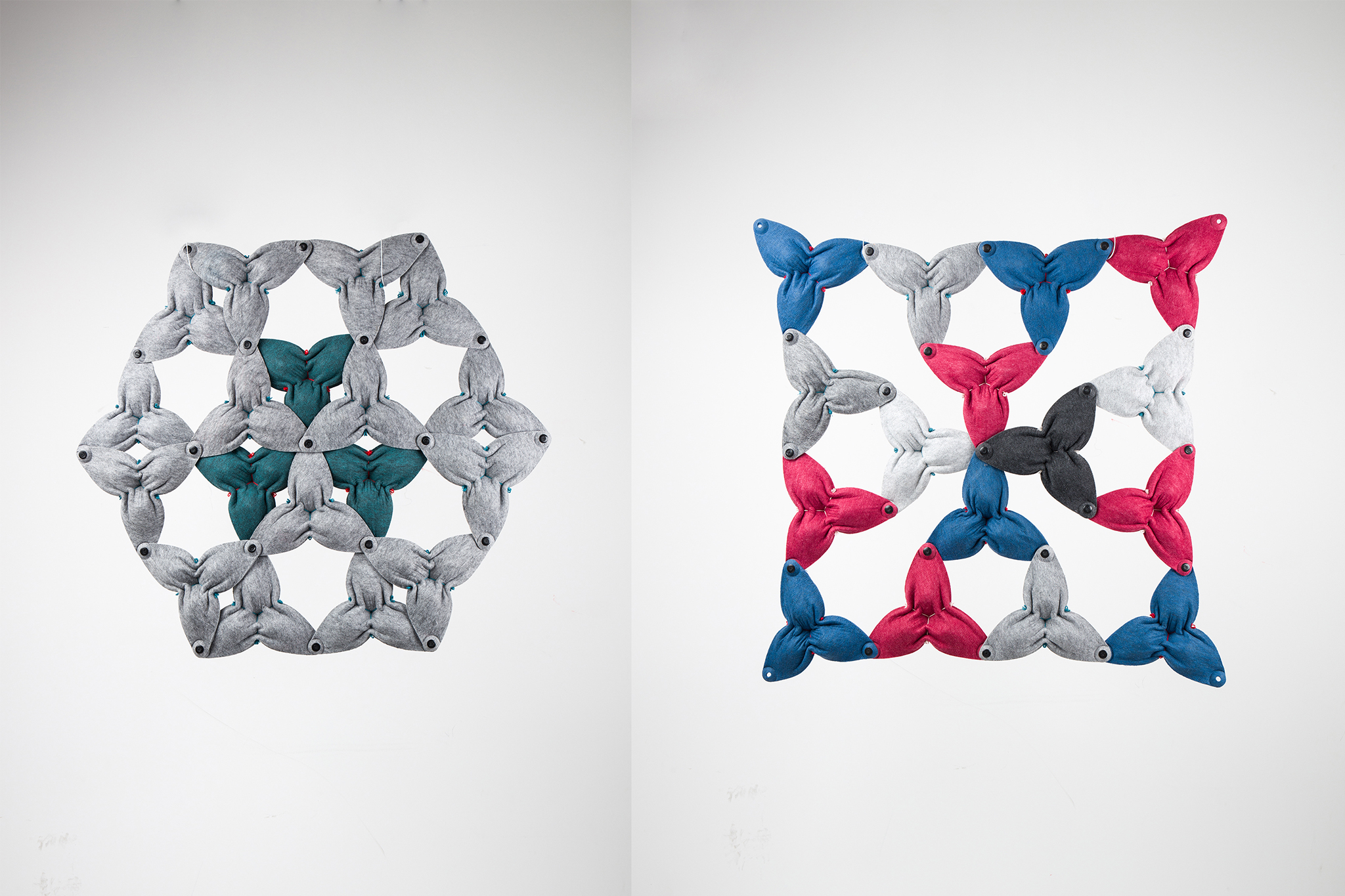

Kunstformen der Natur, Yair Kira, 2017

Kunstformen der Natur, Yair Kira, 2017