Subu

Auf die W¸rze im Leben kommt es an. Mit den passenden Gew¸rzen kommen Zutaten erst richtig zur Geltung. Deswegen habe ich mich intensiv mit Gew¸rzen und Soflen besch‰ftigt, denn meiner Meinung nach sind sie essentiell in der K¸che. Unter welcher Bedingung aber, kann man ein gutes und kˆstliches Essen zaubern?

Als erstes braucht man nat¸rlich frische Zutaten. Zum Beispiel frisches Fleisch oder Gem¸se. Als zweites kommen einem Gew¸rze und Sofle in den Sinn, denn eine gute Sofle kann den Unterschied zwischen kˆstlichen oder ungenieflbaren Essen machen. Es gibt unendlich viele Soflen in verschiedenen L‰ndern, Kulturen und Regionen. F¸r mich war vor allem wichtig an Soflen zu denken, die hier in Europa bevorzugt gegessen werden.

Zu den wichtigsten Bestandteilen einer klassischen Sofle aus dem Mittelmeerraum gehˆren Zitronensaft, Olivenˆl und diverse Gew¸rze. Um diese Sofle zuzubereiten braucht man mehrere K¸chenutensilien.

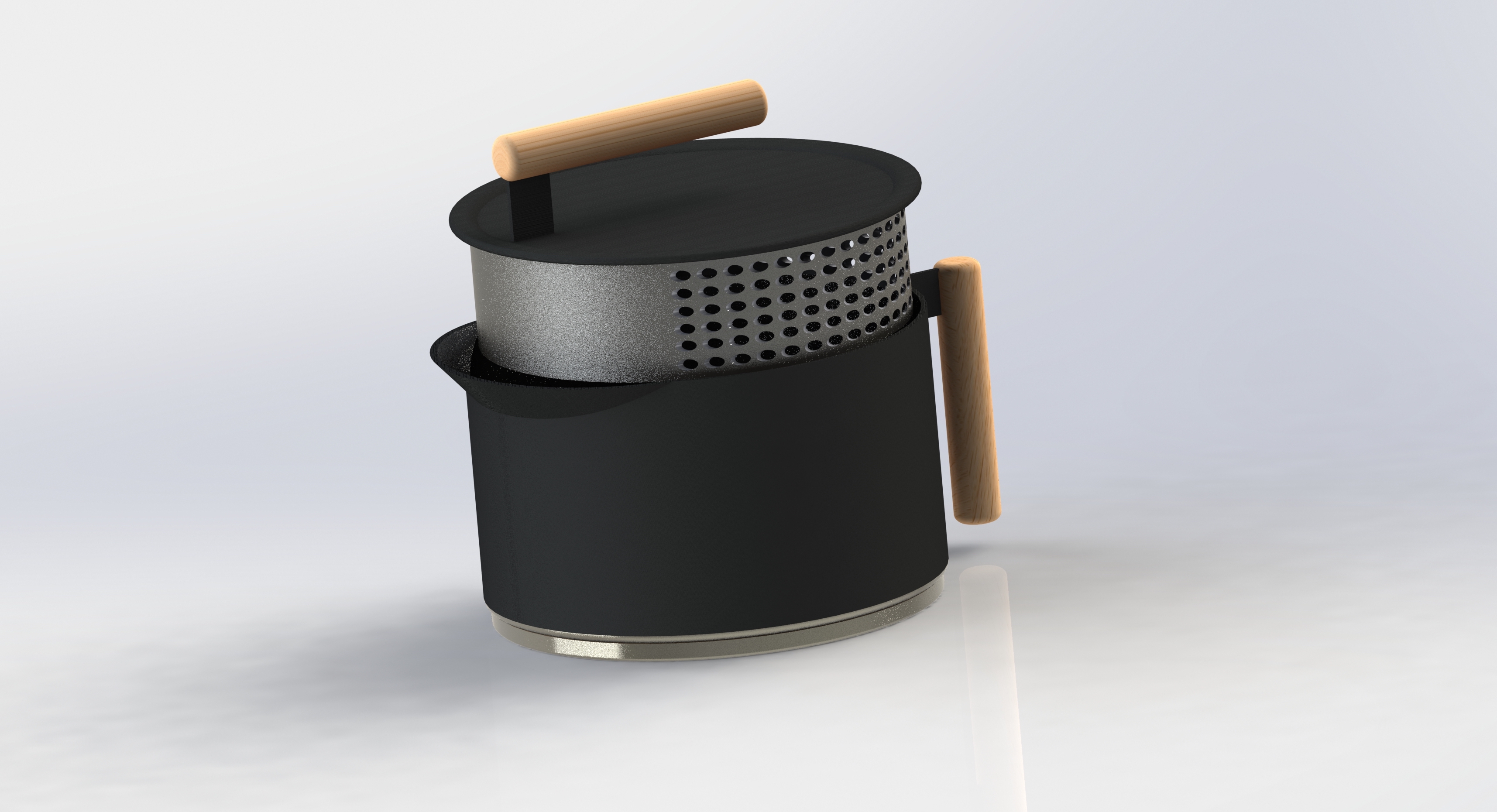

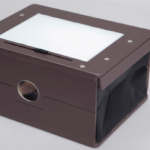

Meine Idee zielt darauf ab, diese Utensilien, die f¸r die Zubereitung einer Sofle h‰ufig gebraucht werden, in ein Objekt zu vereinen. Mein Objekt eignet sich hervorragend zur Zubereitung von Soflen und allem was mit Mahlen und Pressen von Gew¸rzen bzw. Fr¸chten zutun hat.

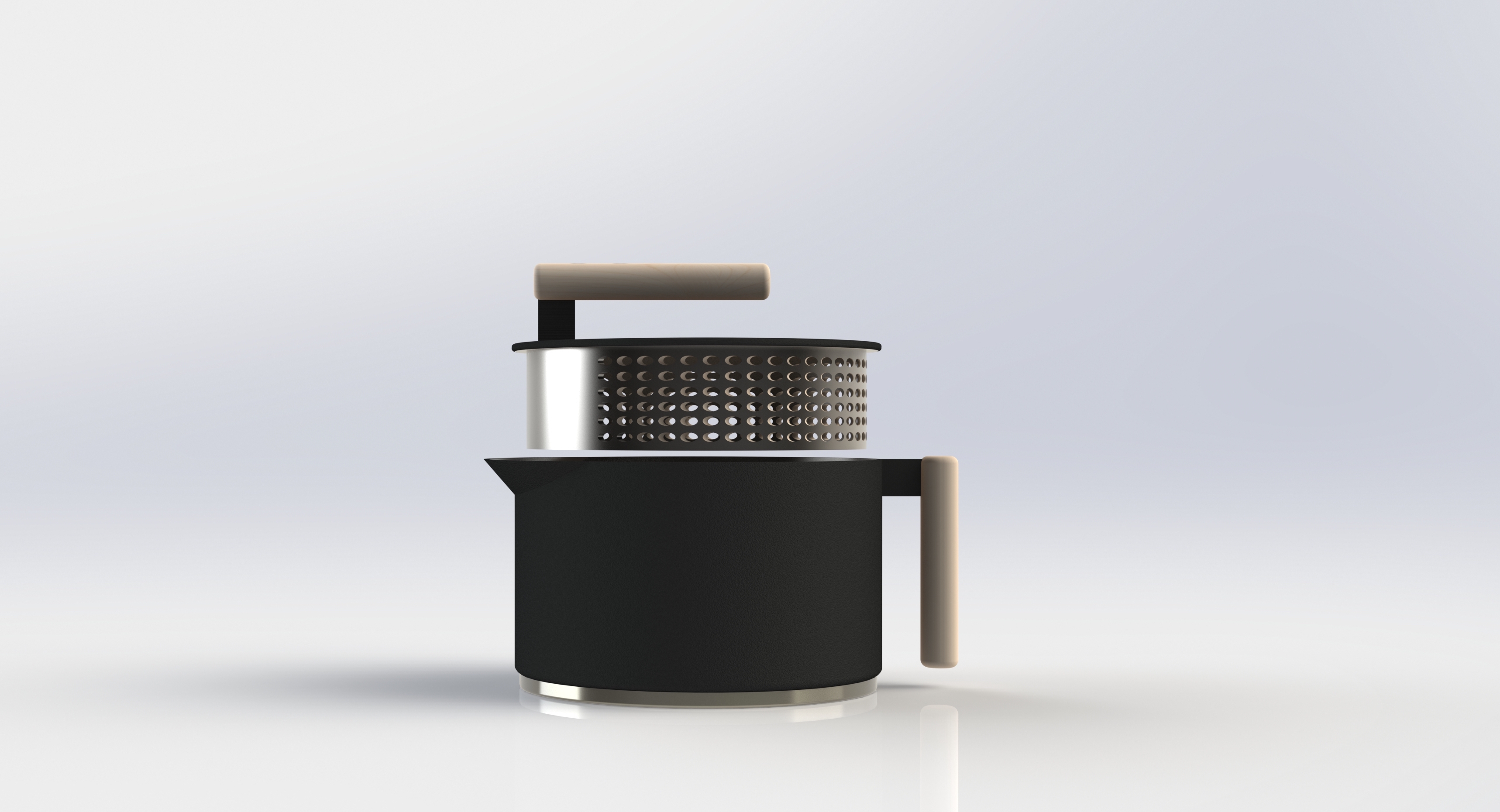

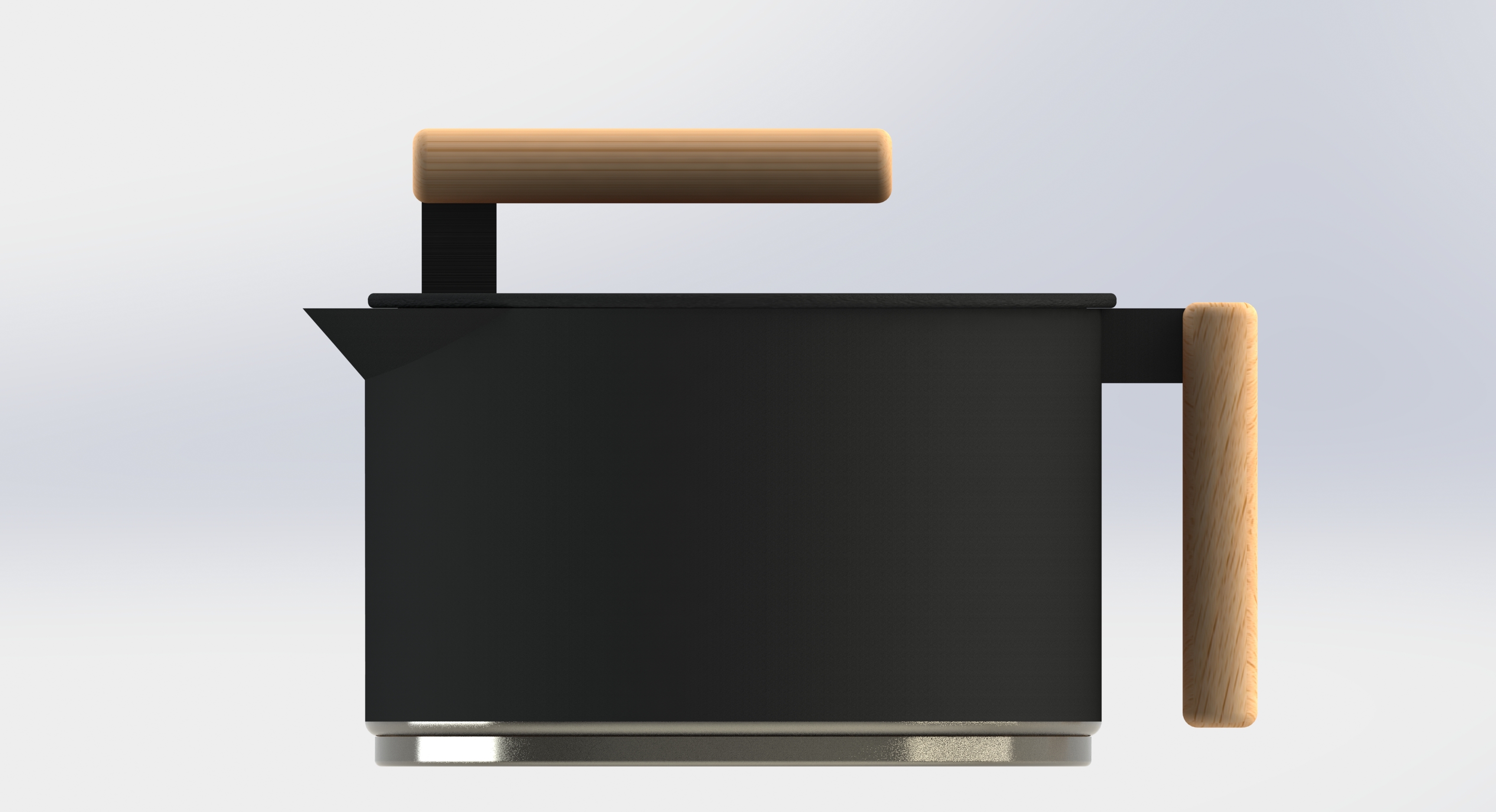

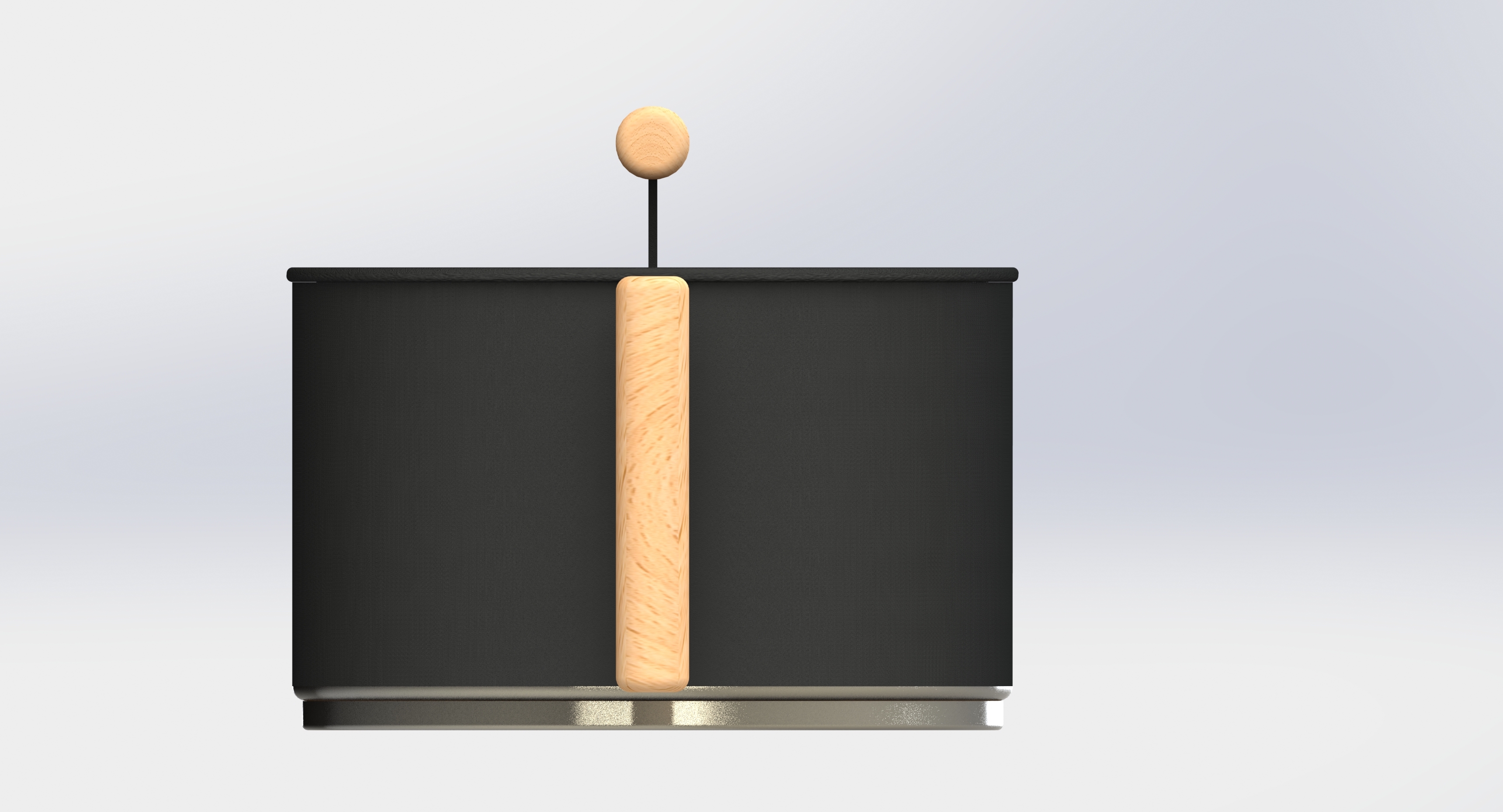

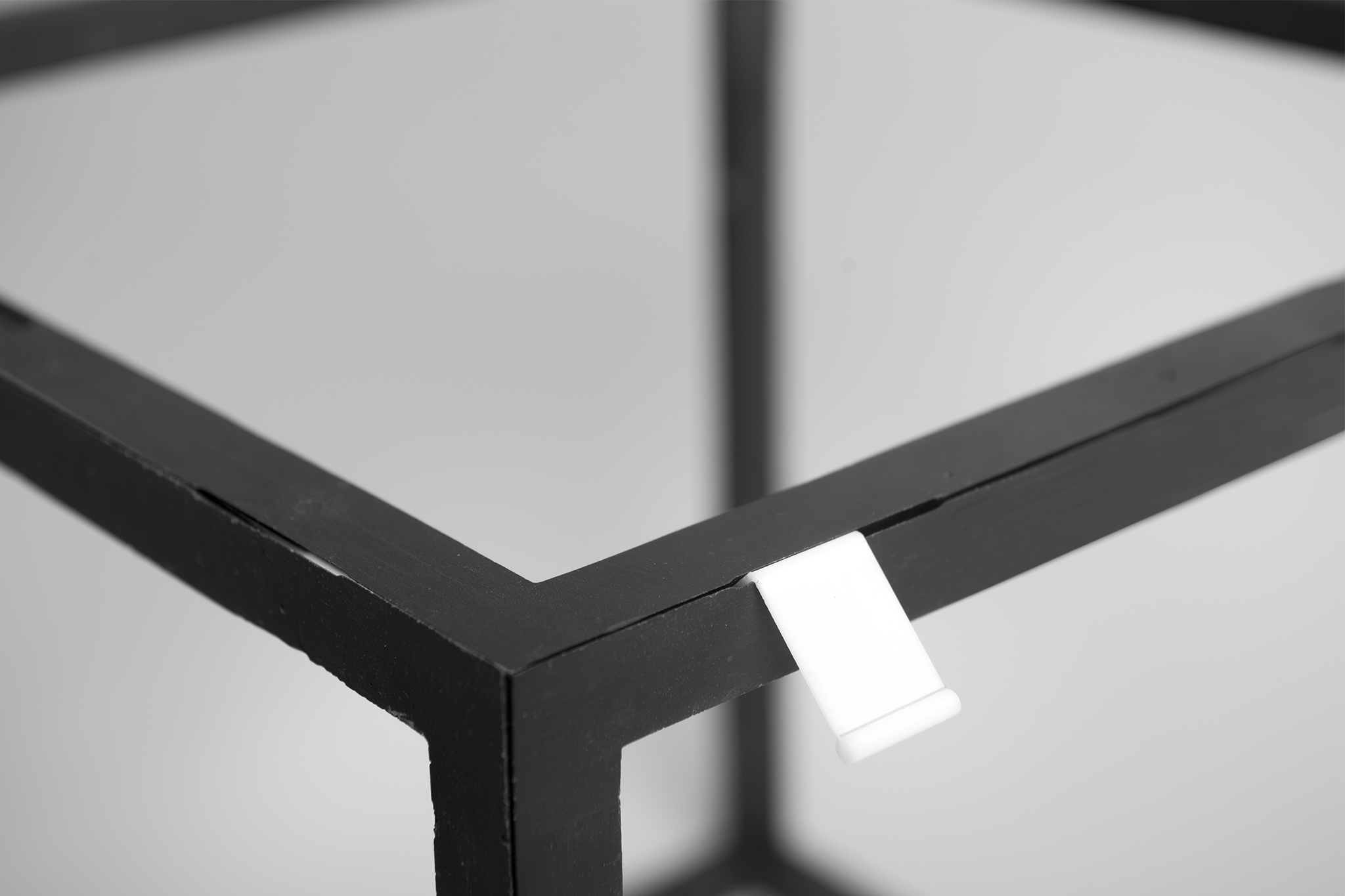

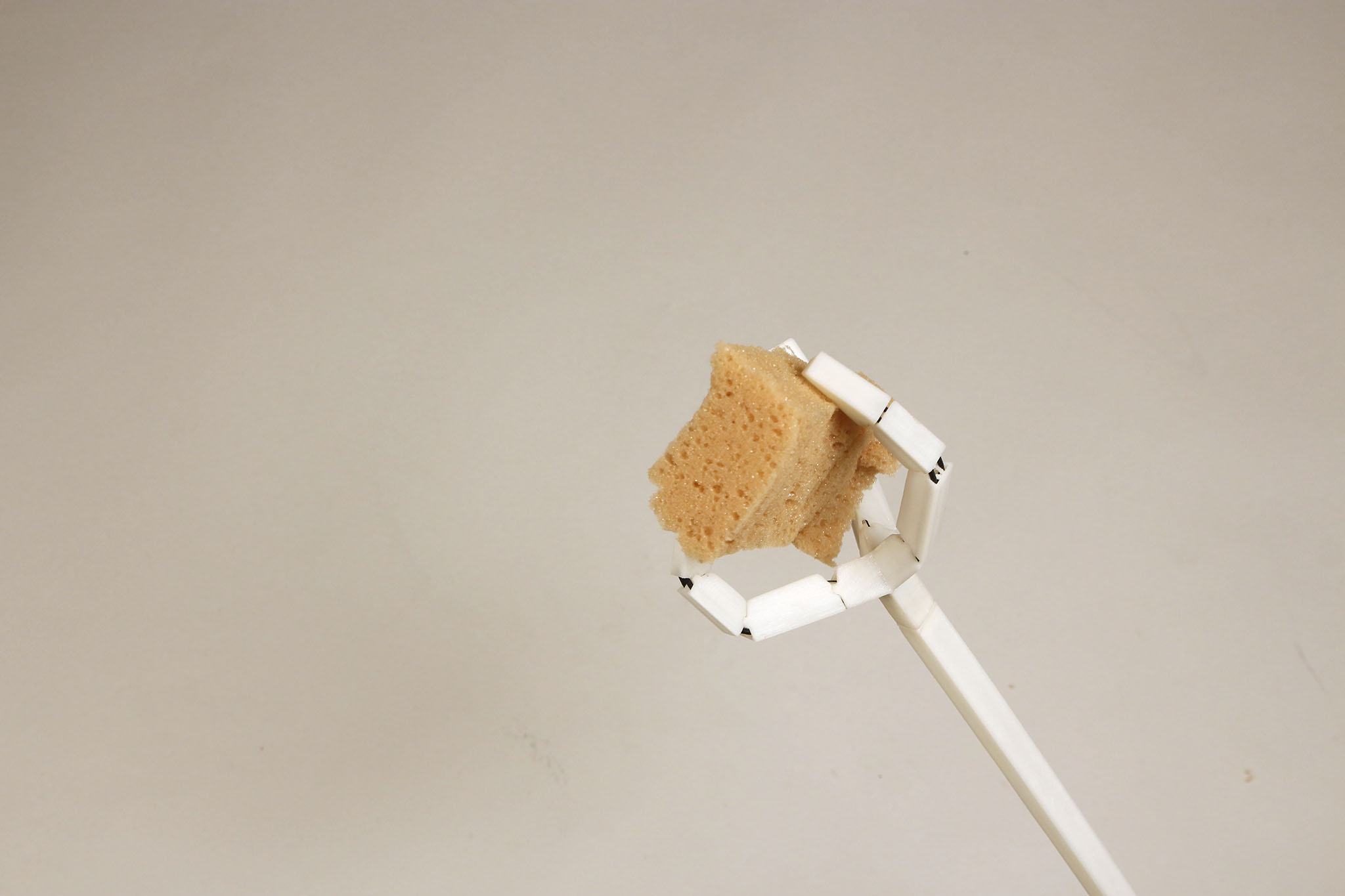

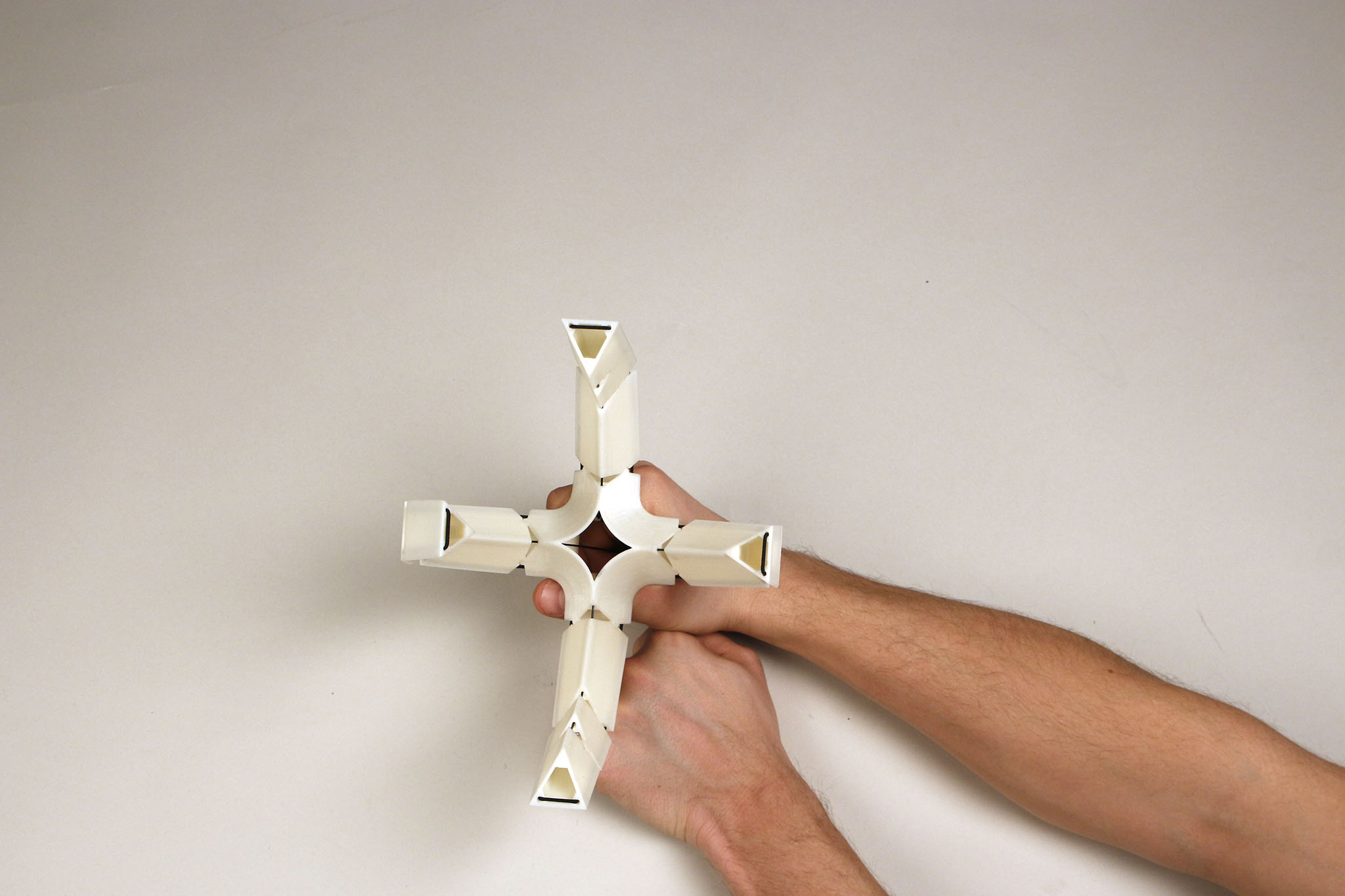

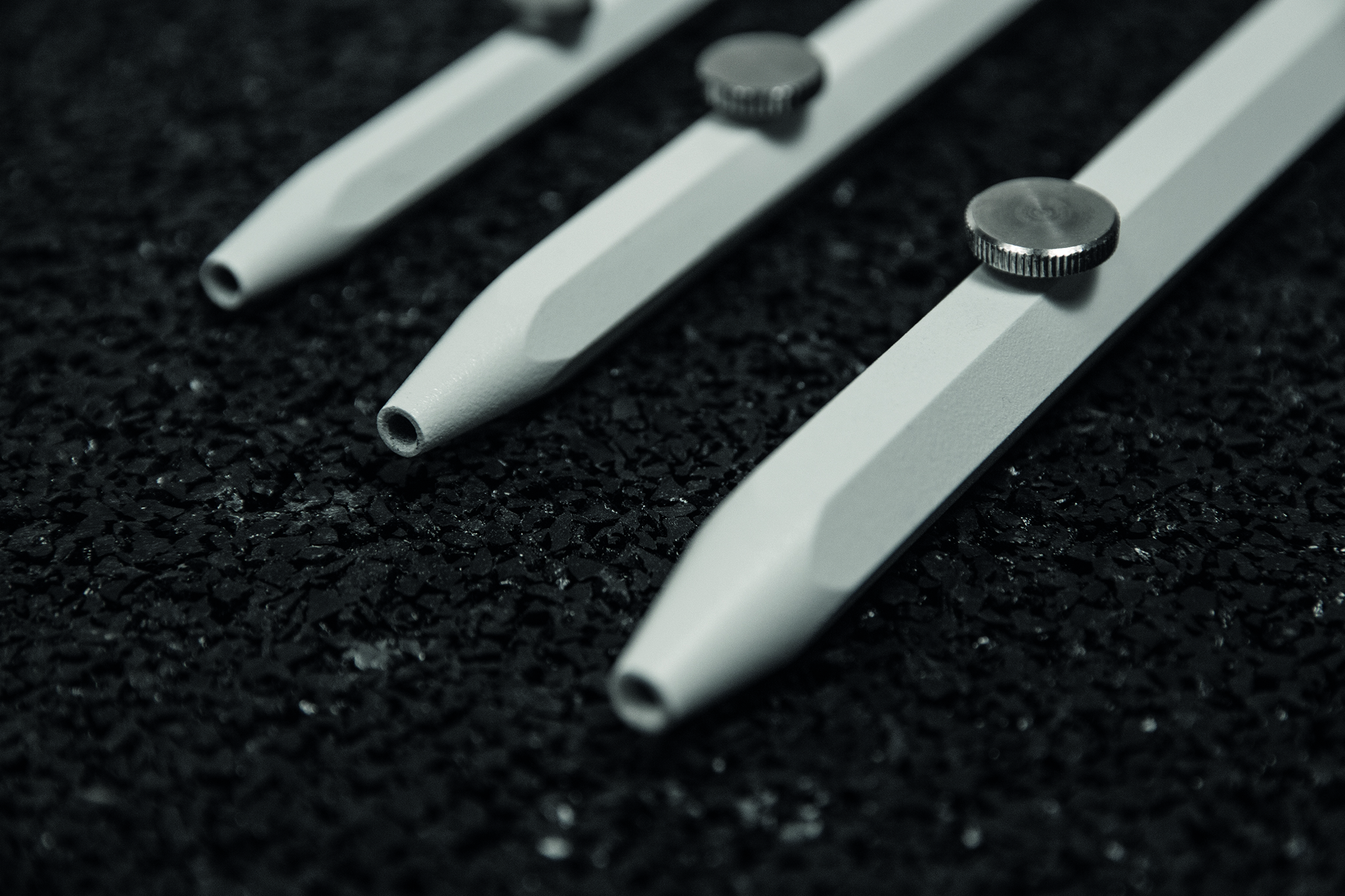

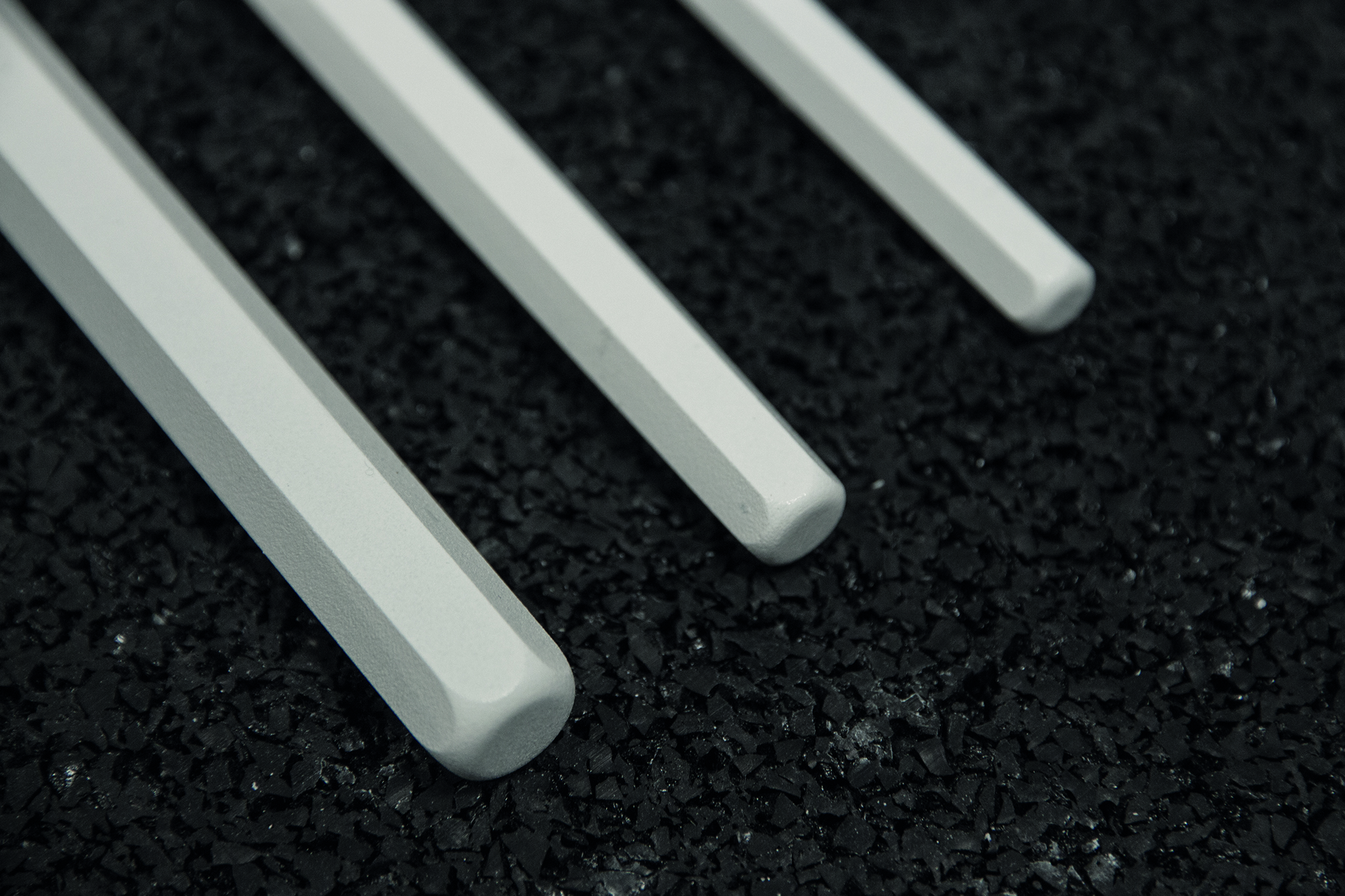

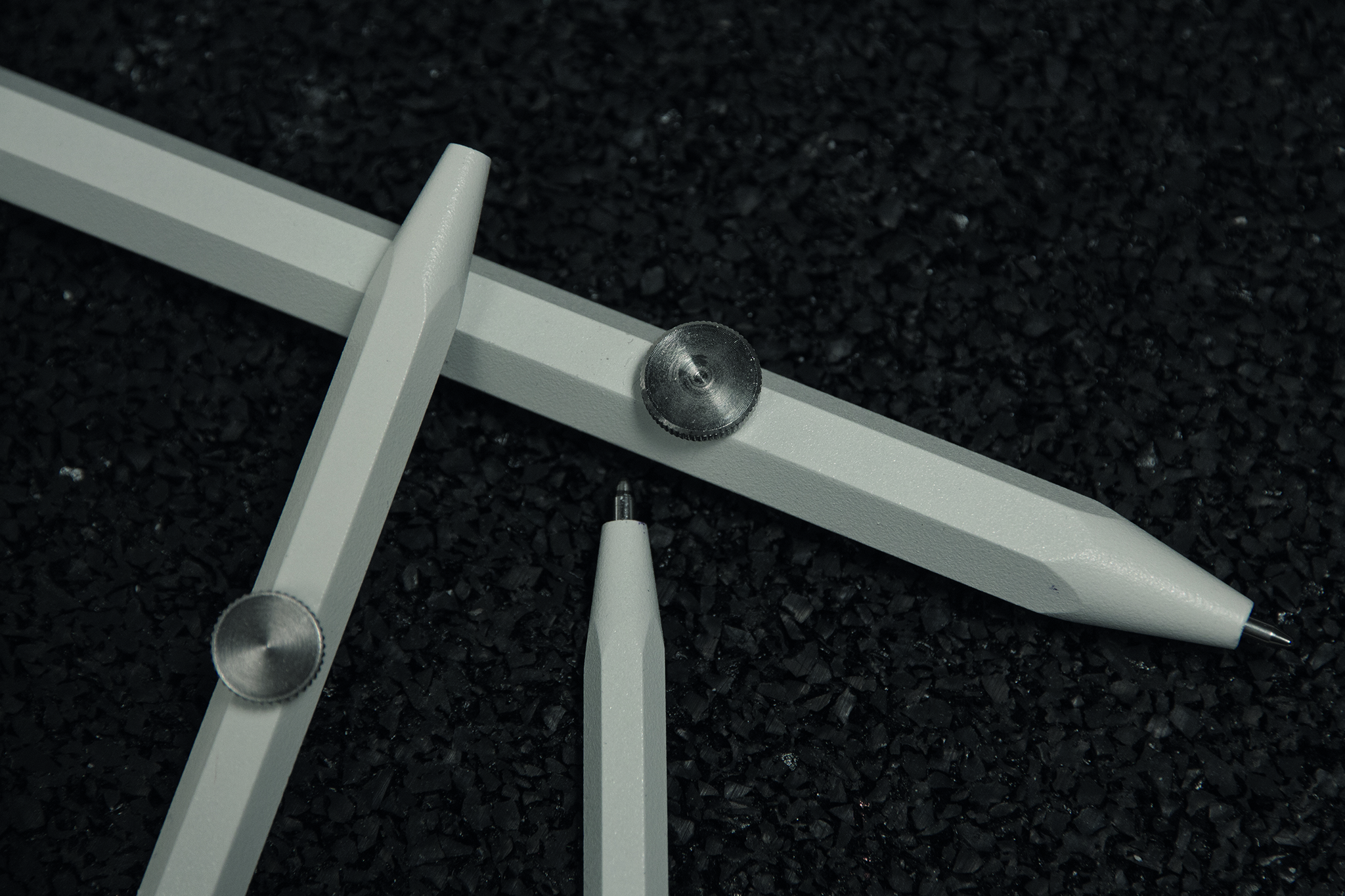

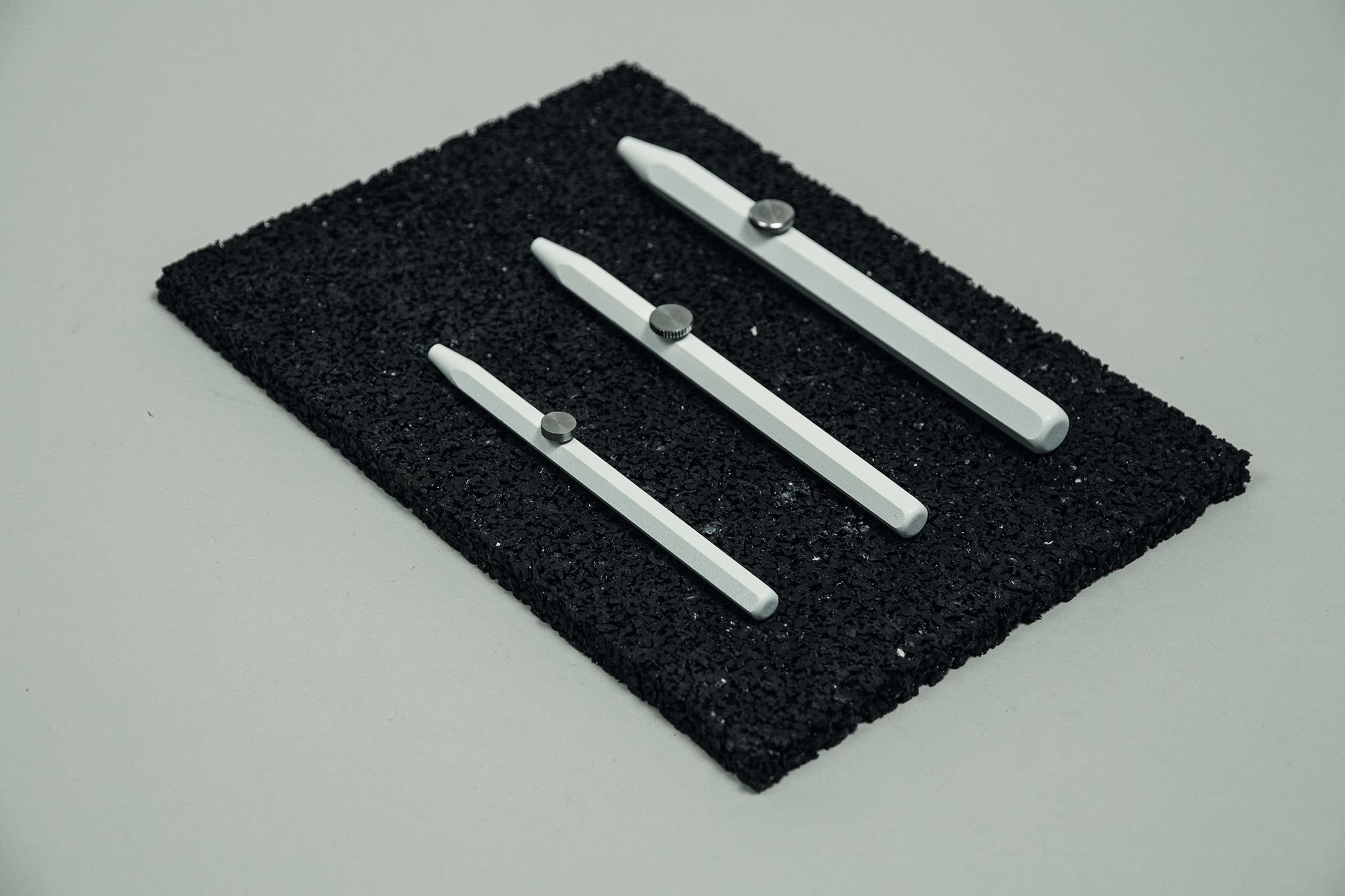

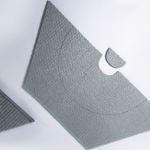

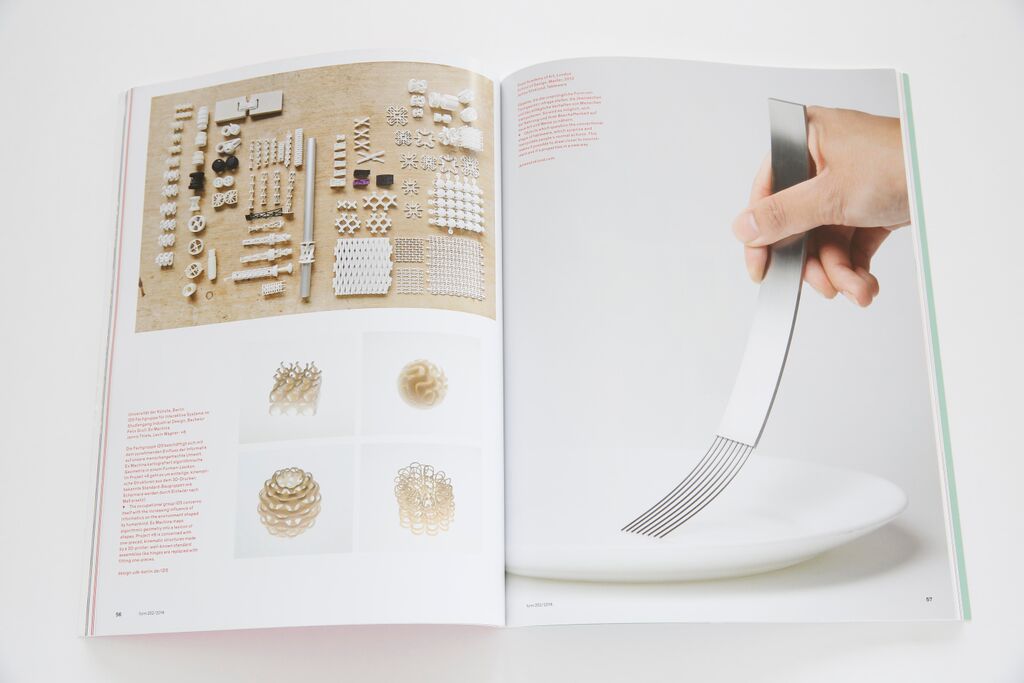

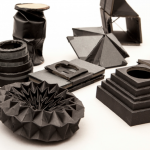

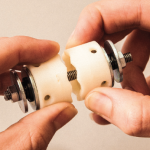

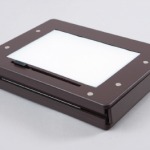

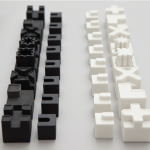

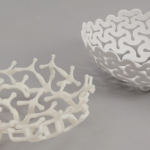

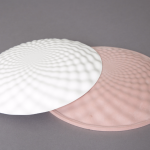

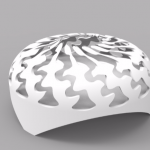

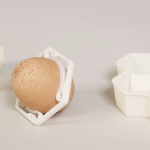

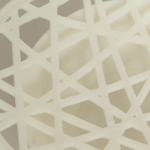

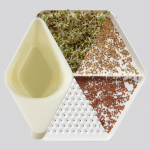

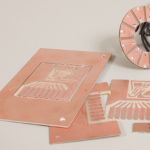

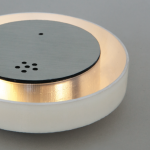

Mein Objekt besteht aus zwei Teilen, einem Brett und einer Kugel. Auf der gezackten Oberseite kann man Zitronen pressen. Mit der runden Unterseite Kugel kann man verschiedene Gew¸rze und Kerne mahlen, wie z.B. Pfeffer, Chili oder Sesam. Die scharfe Kante der Oberseite dient dazu weiche Kr‰uter klein zu hacken. Passend zu der Kugel ist das Brett designt. Auff‰llig ist hier die fast passgenaue Form f¸r die Kugel. In der Aushˆhlung kann man die Gew¸rze mahlen. Falls mal etwas daneben geht, ist das kein Problem, denn eine Vertiefung umgibt die Fassung der Kugel. In diesem Ring wird der Saft der gepressten Zitrone oder die gemahlenen Kˆrner aufgefangen. Mein Objekt eignet sich hervorragend zur Zubereitung von Soflen und allem was mit Mahlen und Pressen von Gew¸rzen bzw. Fr¸chten zutun hat.

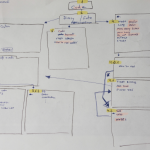

Prozess

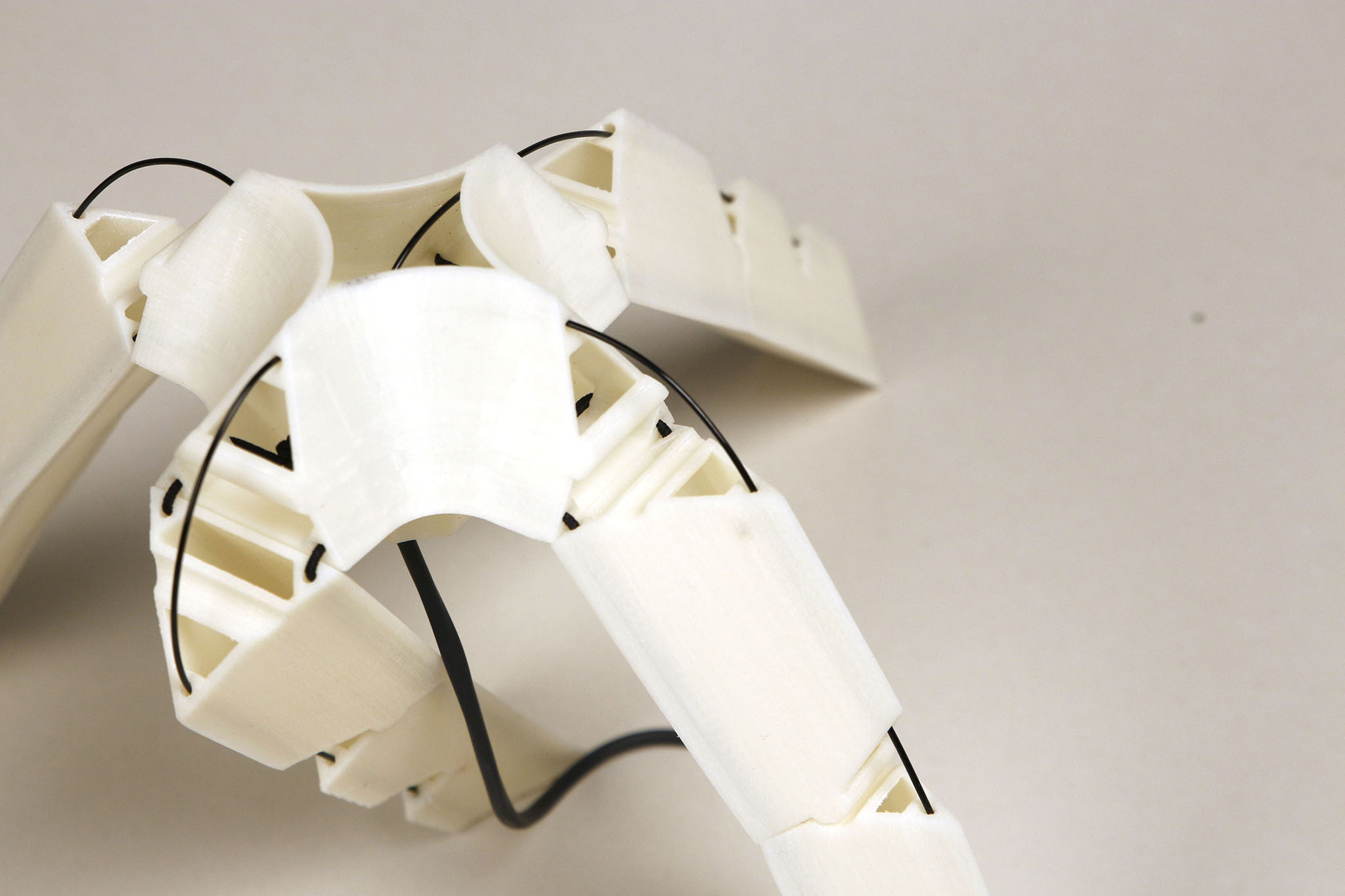

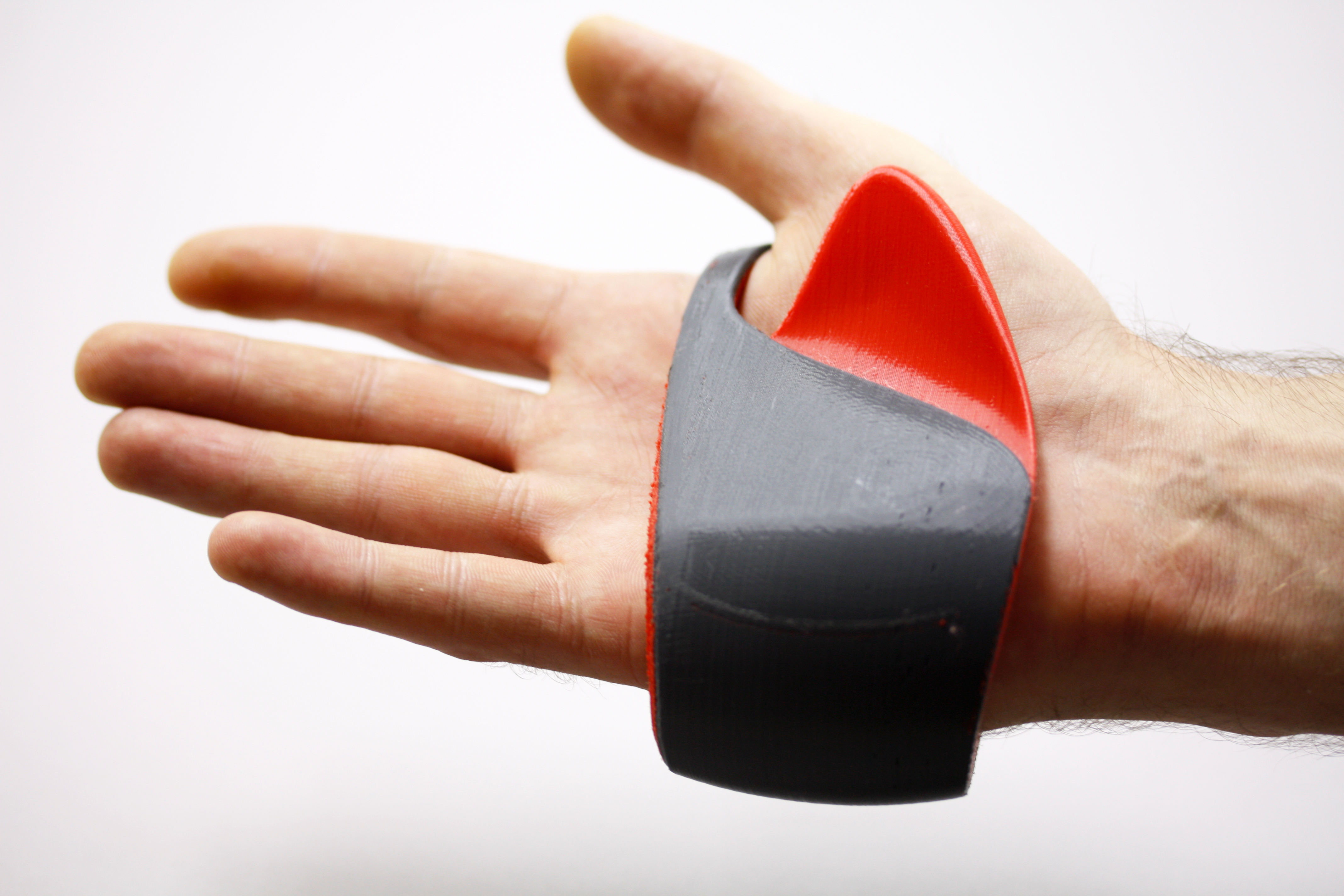

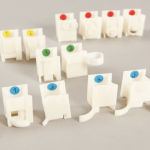

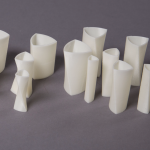

Ich habe mit der Kugel viel experimentiert. F¸r die Kugel habe ich nach einer Form gesucht, die sich bequem greifen l‰sst, aber auch gleichzeitig alle von mir gew¸nschten Funktionen vereint.

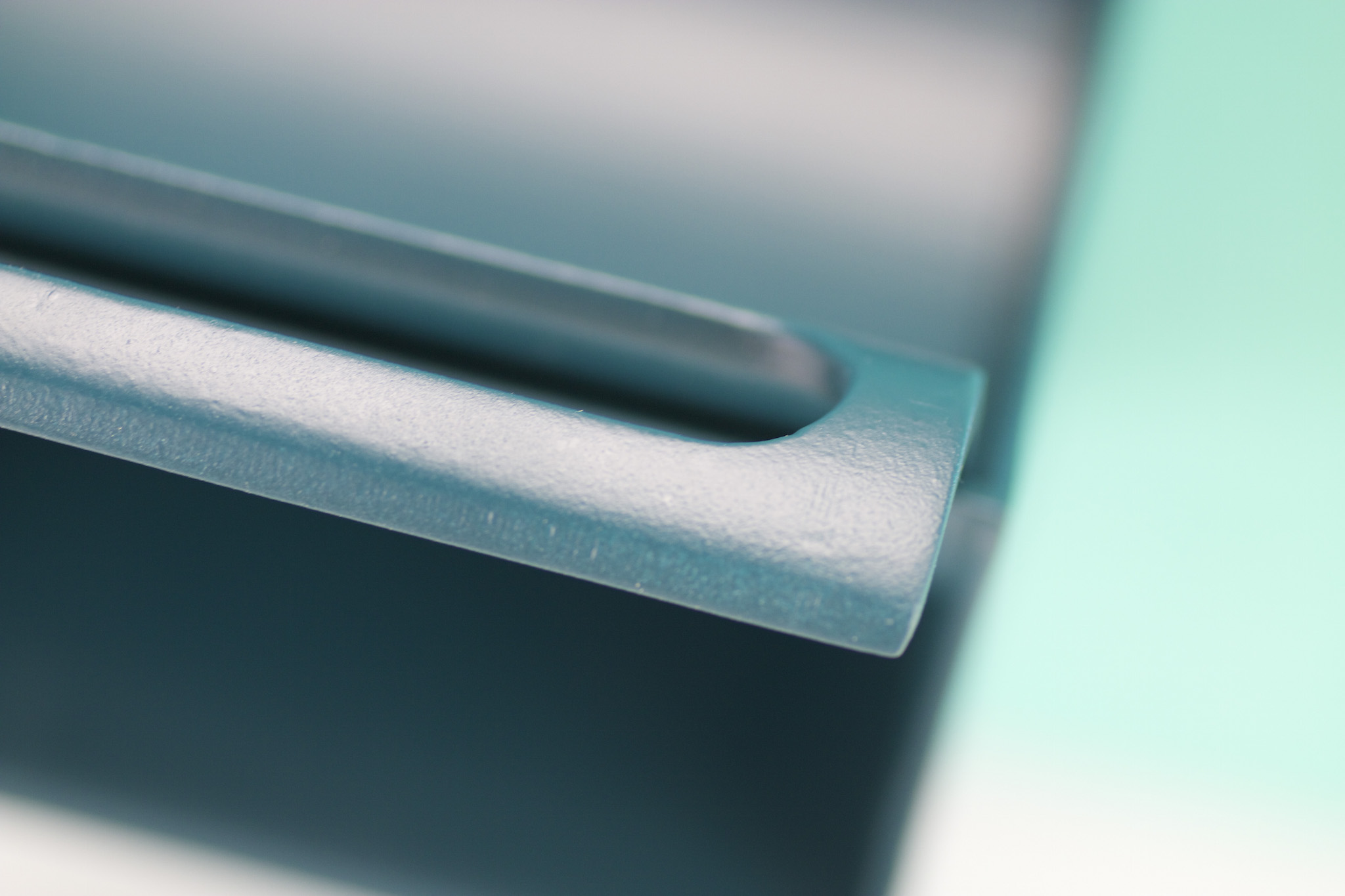

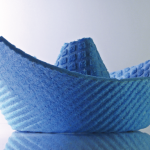

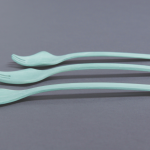

Ausgehend von den Grundformen einer herkˆmmlichen Zitronenpresse und eines Mˆrsers habe ich die endg¸ltige Form abgeleitet, indem ich beide Werkzeuge in eins vereint habe. Das blaue Objekt auf dem Bild ist der erste Entwurf. Nachdem ich es mit dem 3D-Drucker ausgedruckt hatte, habe ich gepr¸ft, wie es in der Hand liegt und ob es ¸berhaupt die erhofften Funktionen erf¸llt. Nach etlichen kleinen Verbesserungen, wie der Reduzierung der Anzahl der Zacken oder der Griffigkeit, ist das endg¸ltige Objekt entstanden. Die ƒhnlichkeit zu einem Faustkeil ist gewollt, da es sich bei meinem Objekt auch um ein Multifunktionswerkzeug handelt.

Mit der scharfen Kante kann man weiche Kr‰uter klein hacken

Wenn die Sofle fertig zubereitet ist, kann man auf dem Brett problemlos noch etwas Brot schneiden und es direkt servieren.