Rundgang 2016 – Tage der offenen Tür

Er ist eine feste Größe im Berliner Kultursommer: der Rundgang der Universität der Künste Berlin. Jedes Jahr öffnet die größte künstlerische Hochschule Deutschlands zum Abschluss des akademischen Jahres für drei Tage die Werkstätten, Ateliers, Studios und Probenräume ihrer vier Fakultäten Bildende Kunst, Musik, Gestaltung und Darstellende Kunst sowie des Berlin Career College und gibt der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit, die jungen Künstlerinnen und Künstler der Hochschule und ihre Arbeiten kennen zu lernen.

Sa 11-20 Uhr / So 11-18 Uhr

Absolventen-Führungen durch Ateliers und Werkstätten: Sa 12 / 15 / 17h und So 12 und 16h

Treffpunkt: Eingangshalle

basislabor design | Foyer, Pavillon 008 und Treppenhaus 1. OG

Prof. Robert Scheipner, Gastprof. Franziska Schreiber (im Basisprojekt Mode), KM Dipl. Des. Johanna Dehio, LB Dipl. Des. Ivo Woijcik

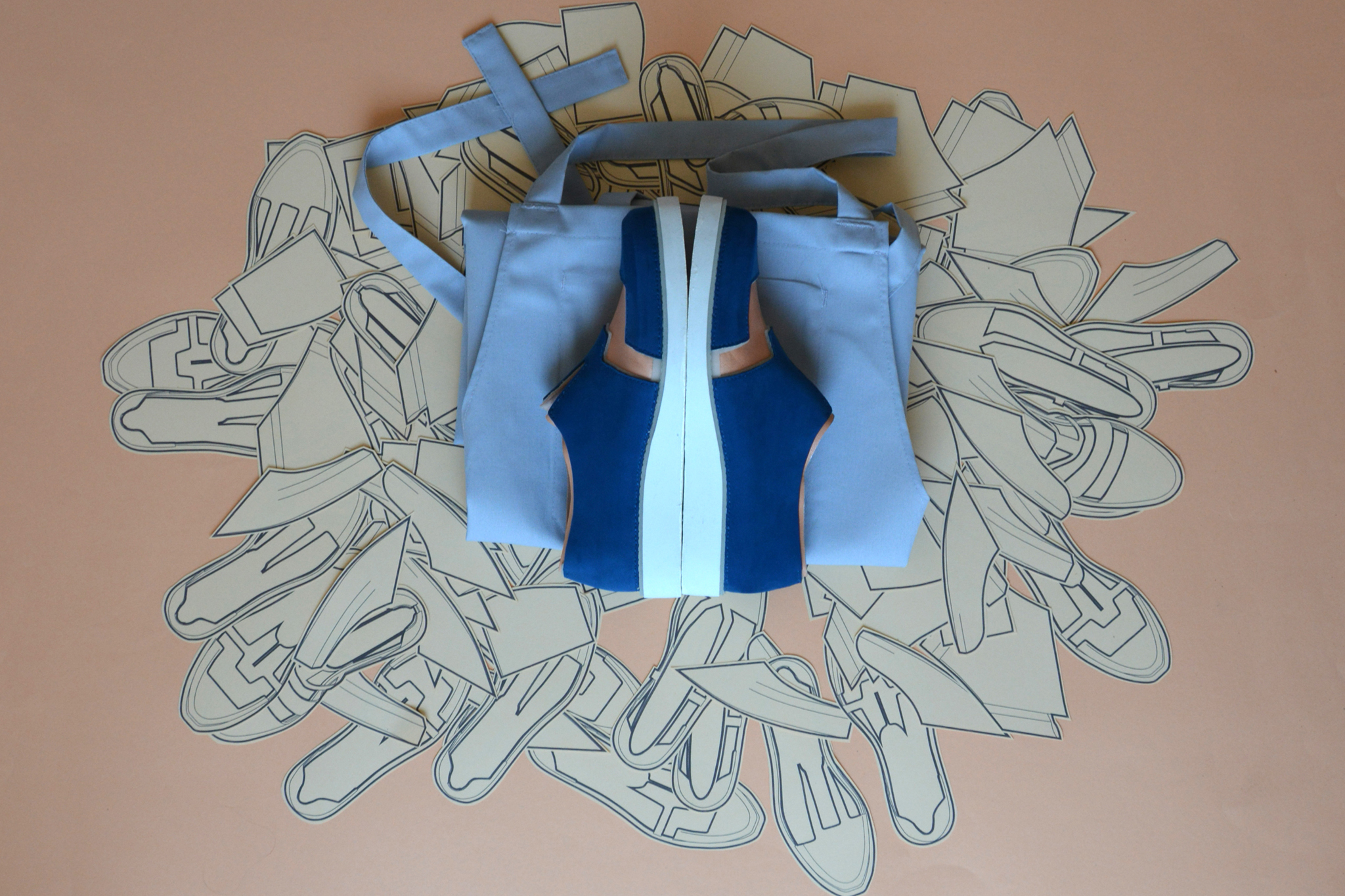

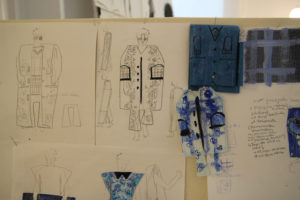

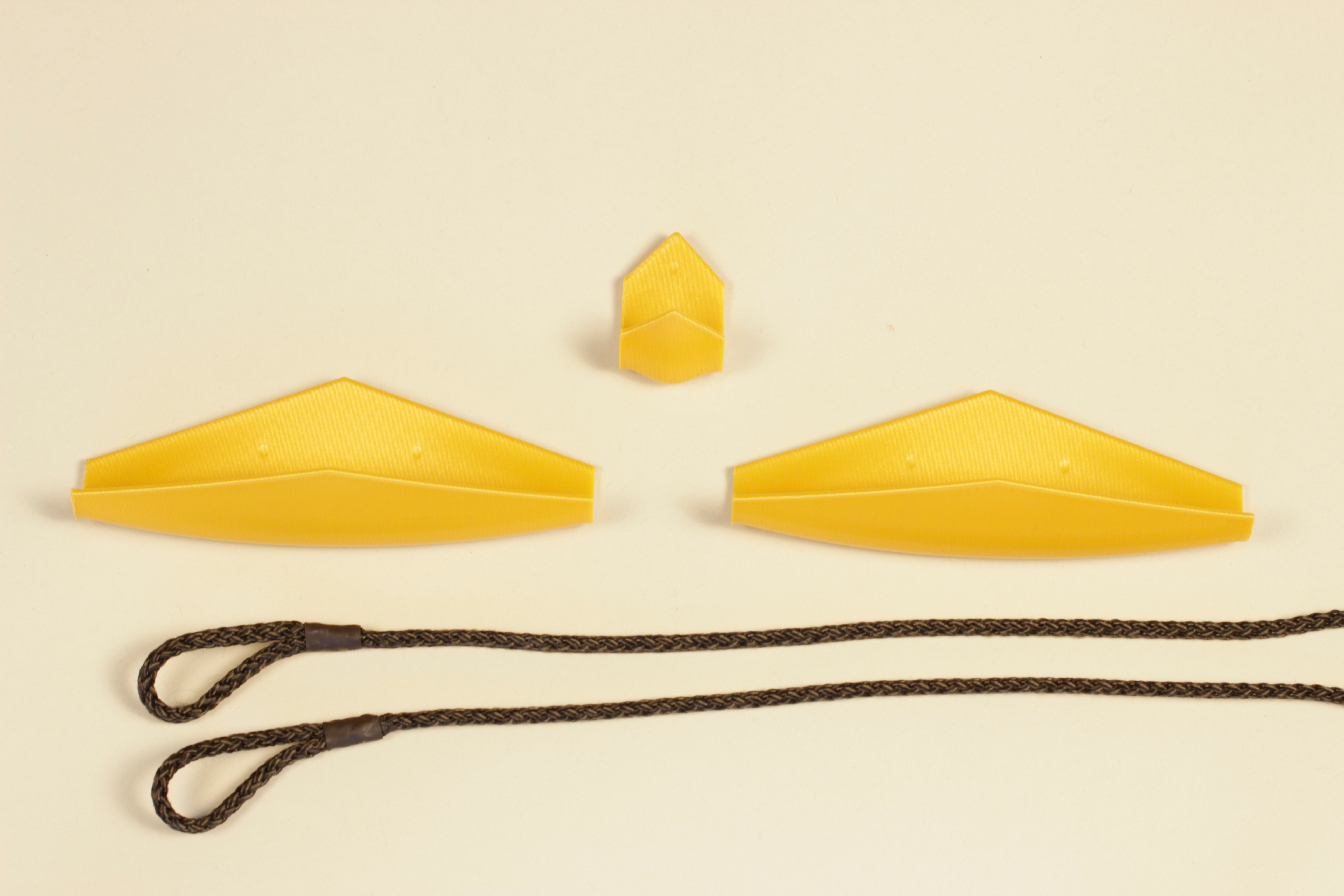

36 Studierende des ersten Jahrgangs zeigen Beispiele aus den Entwurfsprojekten „Klotz am Bein“ (Entwurfsübungen und Catwalk Show, 1. Semester) und „Koffer & Co.“ (Basisprojekt Produkt & Basisprojekt Mode: Entwurfsübungen, Entwurfsentwicklung, Prototyp(en), Editorial, 2. Semester)

Gestalten auf Grundlagen der bildenden Kunst | Raum 002 und 003

Prof. Jozef Legrand, KM Caroline Bittermann

LIVING ON THE DARK SIDE OF THE MOON

1. Semester: Alle Studierenden haben mittels einer Zufallsstrategie an einem Tag einen persönlichen Lampenschirm entwickelt und später farbig gestaltet.

MY LIFE IS A POP UP STORY

2. Semester: Ausgehend von dem eigenen Leben und 4 Stationen: mein Zimmer, auf dem Weg nach Hause, im Badezimmer, feiern mit Freunden wurde ein räumliches, farbiges Buch entwickelt, das performativ vorgestellt wird.

DOGVILLE

3. Semester Wenn ich einen Hund konzipiere für eine Künstlerin, einen Künstler, ausgehend von deren/dessen künstlerischer Positionierung, Methoden und Strategien im Dialog mit der eigenen, welcher Hund entsteht dann? Eine performative Präsentation.

MEIN PORTFOLIO

4. Semester: Alle bisherigen Projekte werden in ein persönliches Portfolio integriert, das die eigene Persönlichkeit, Talente, Interessen etc. vermitteln soll.

INDIVIDUELLE KÜNSTLERISCHE DESIGNPROJEKTE

aus dem Bereich Gestalten auf Grundlagen der Bildenden Kunst

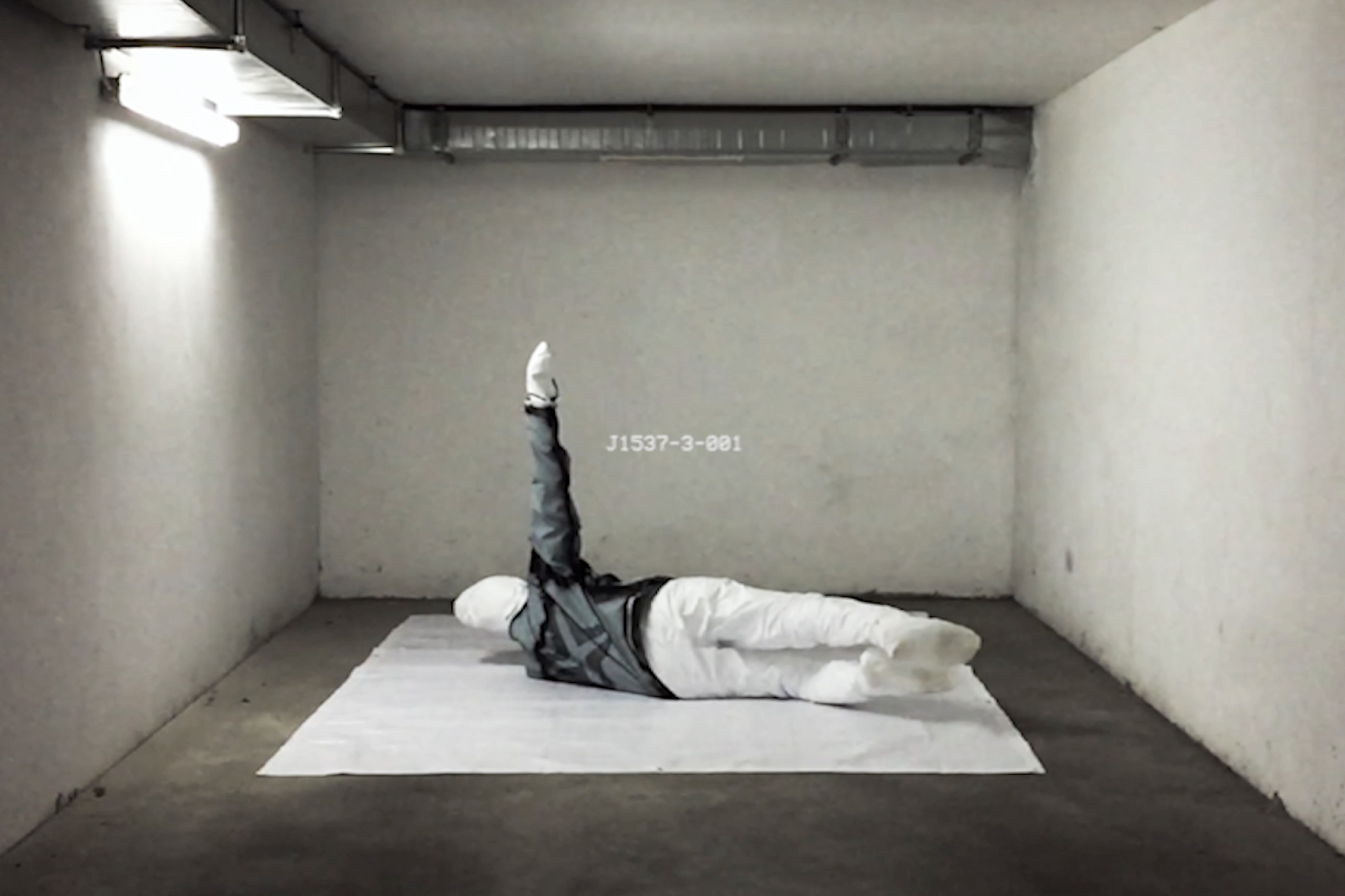

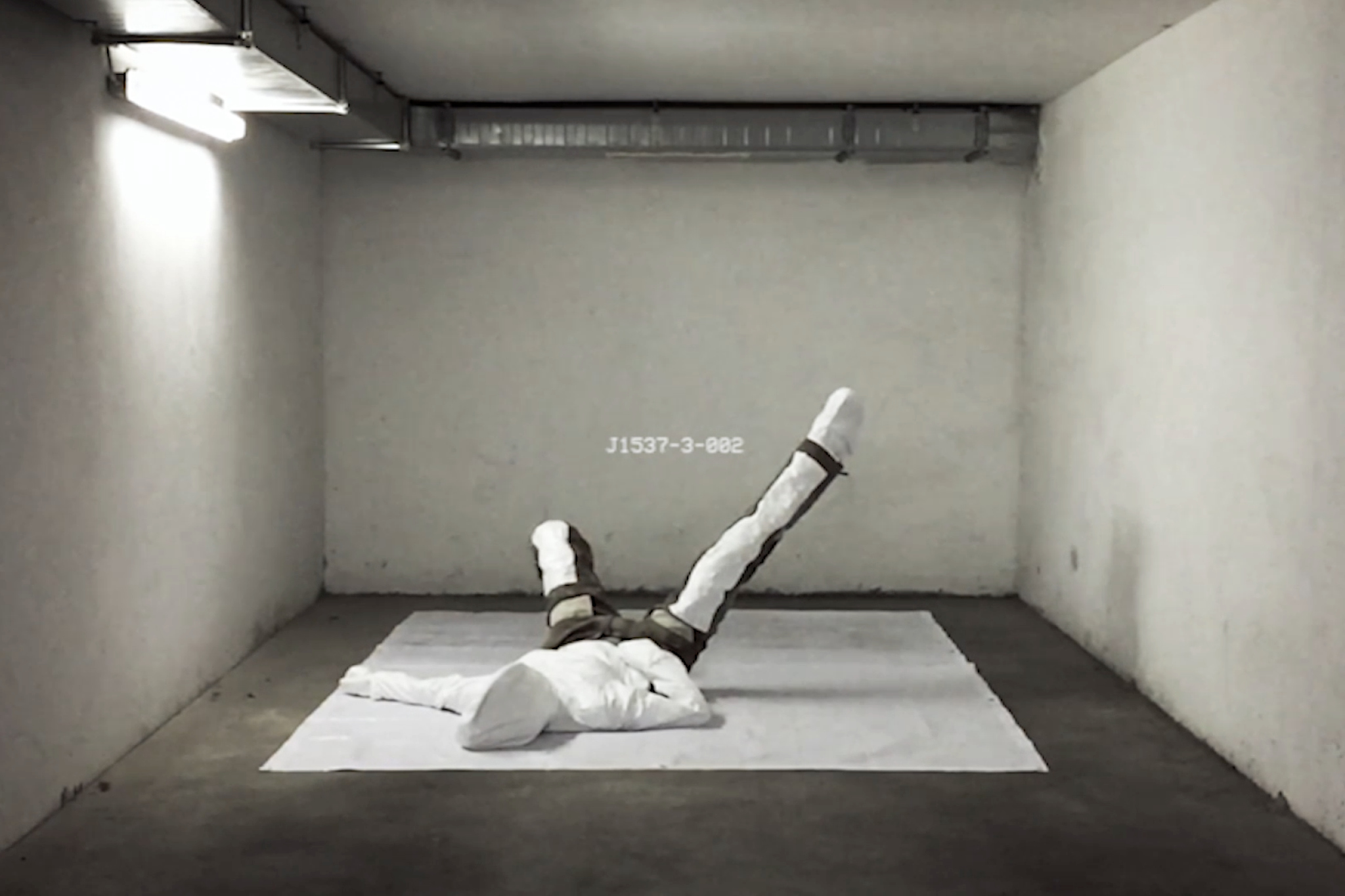

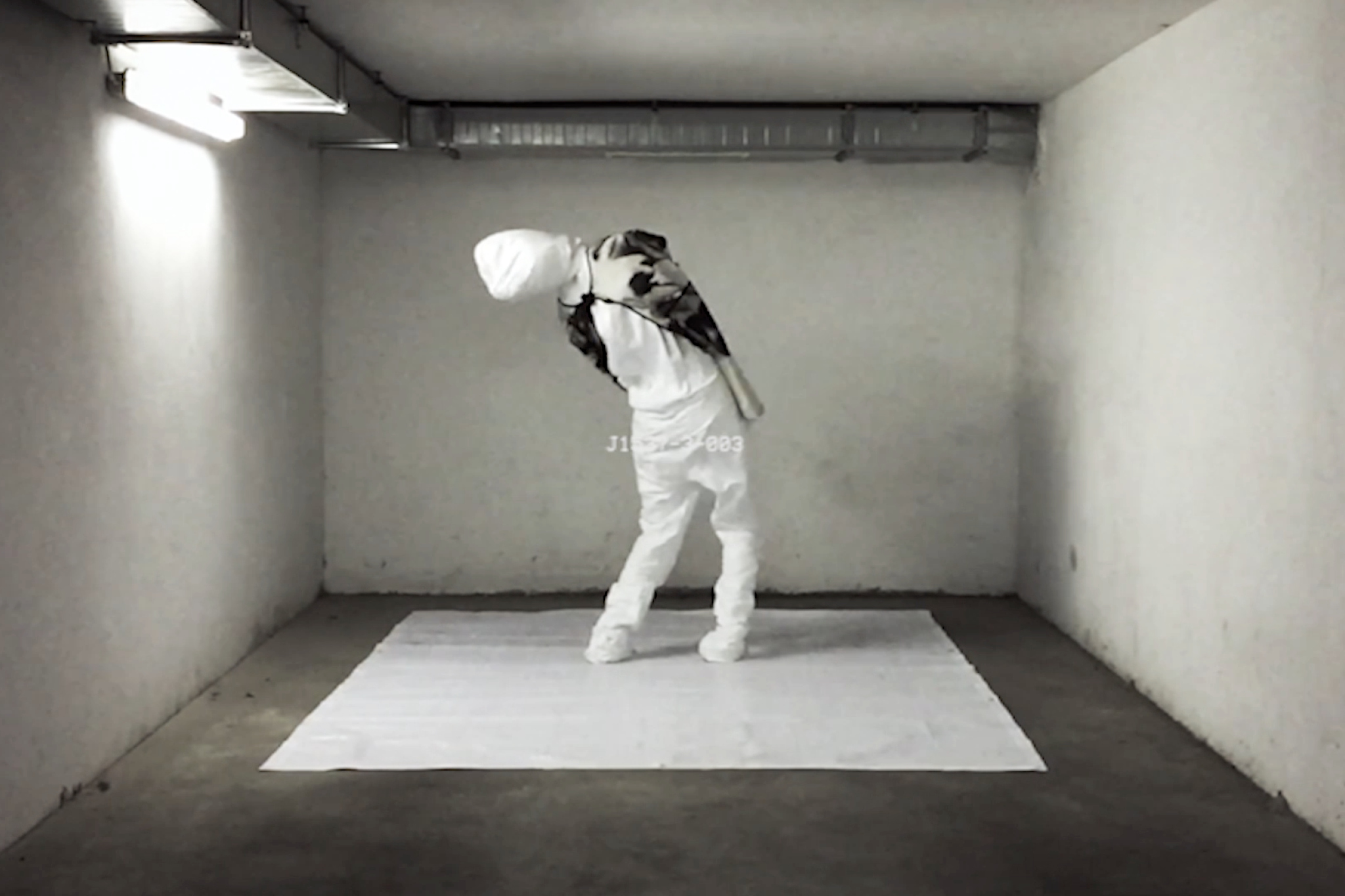

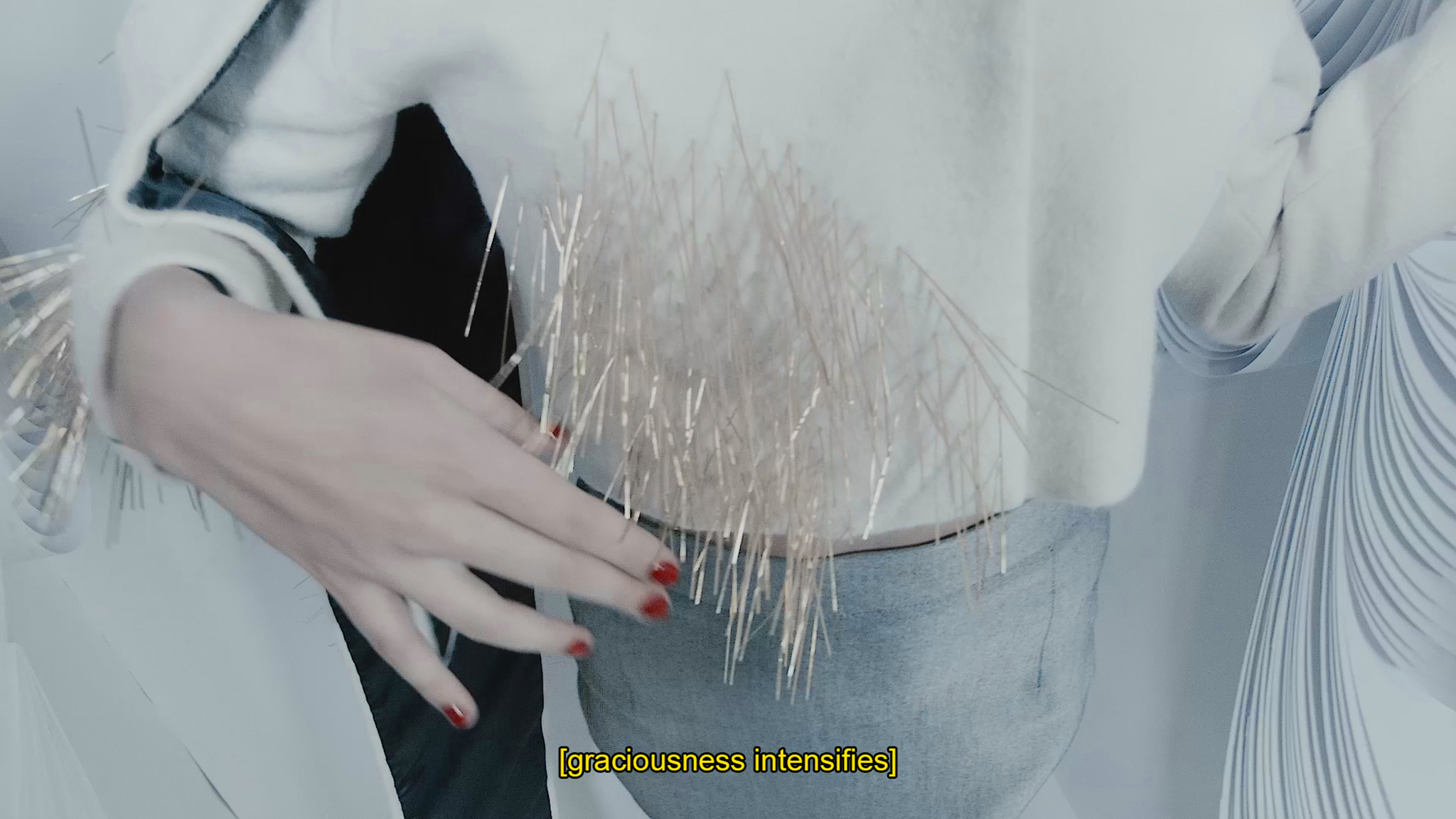

A PRETTY LITTLE SHOW (Sonderveranstaltung)

Sa 18., ab 15 Uhr in ca. 4 Blöcken von 30min. mit jeweils 15min. Pause dazwischen.

Studierende aus dem BA- und MA-Studiengang präsentieren in einer Life-Performance und in einer eigens dafür entstandenen Rauminstallation Körperskulpturen, die das Ergebnis sind von einem intensiven Dialog mit dem Oeuvre wegweisender Künstlerinnen.

Hofgarten Atelierprojekt

Prof. Axel Kufus, Prof. Robert Scheipner, KM Johanna Dehio, In Kooperation mit HochC – Landschaftsplanung

Was bietet ein Hofgarten für ungenutzte Freiräume an gestalterischen Positionen, kulinarischen Experimenten und temporären Gemeinschaften? Zwischen zwei Bauphasen erproben Bachelor-Studierende im Atelierprojekt „Hofgrün“ neue Modelle.

www.design.udk-berlin.de/Hofgruen

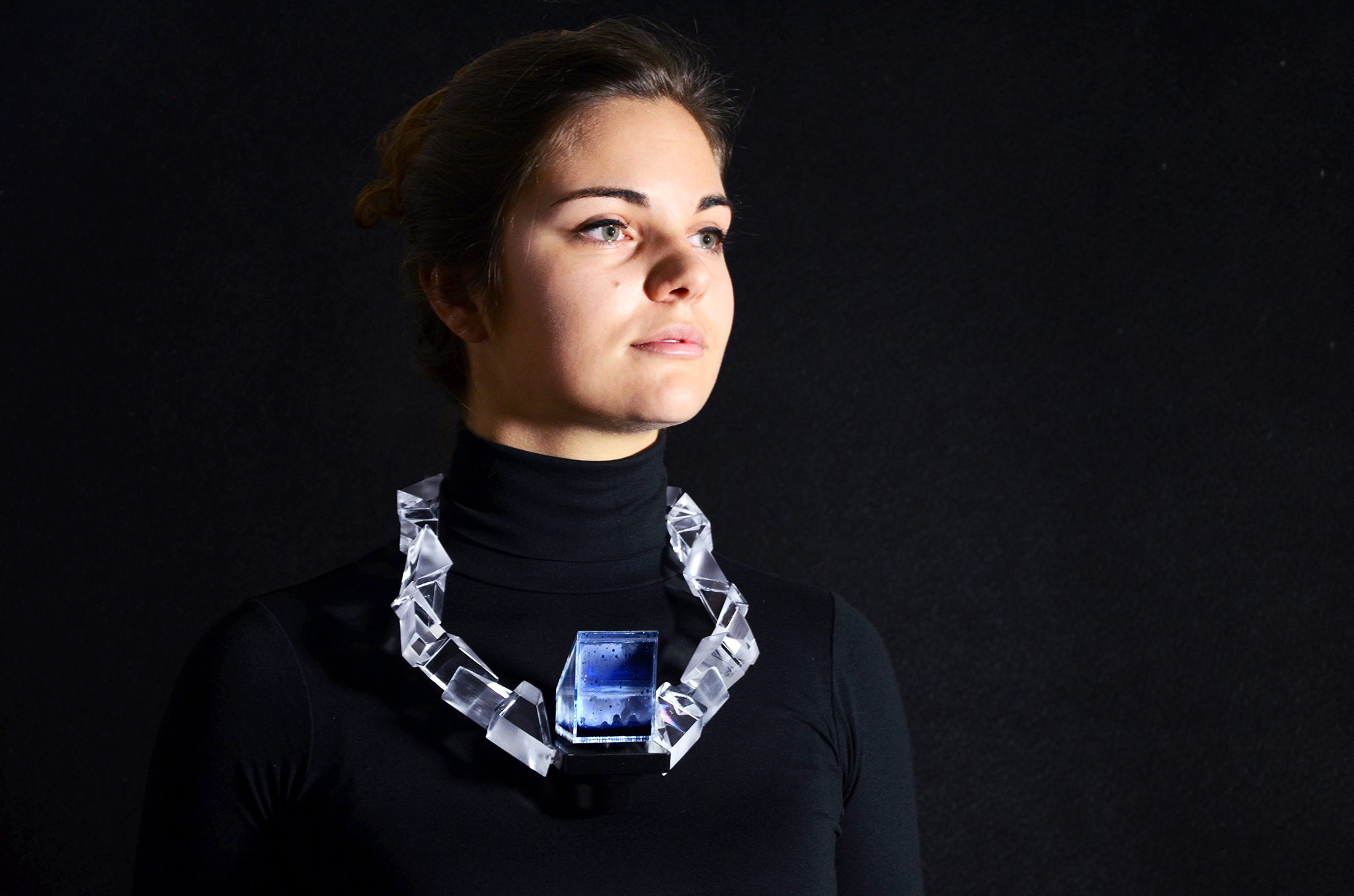

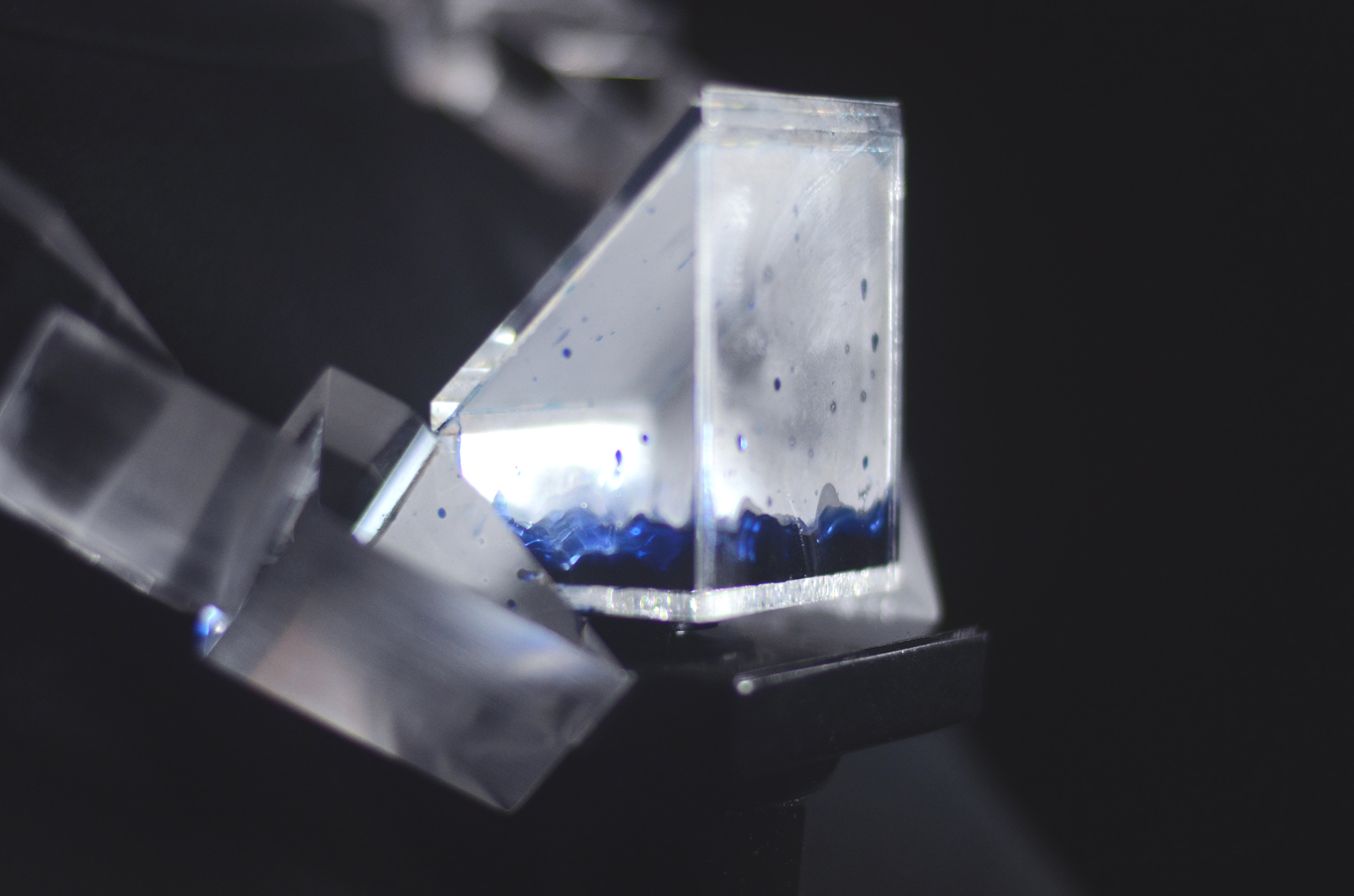

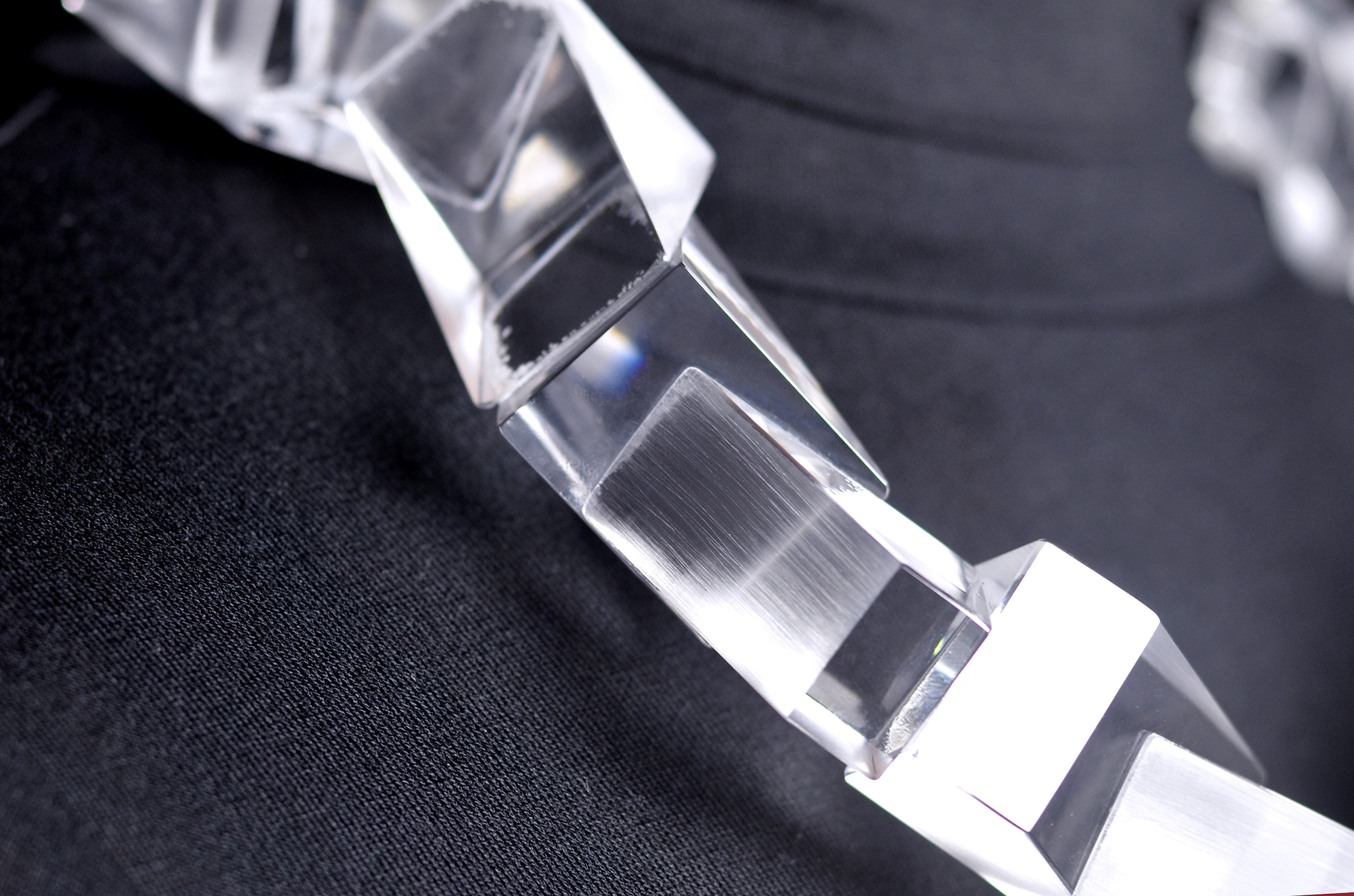

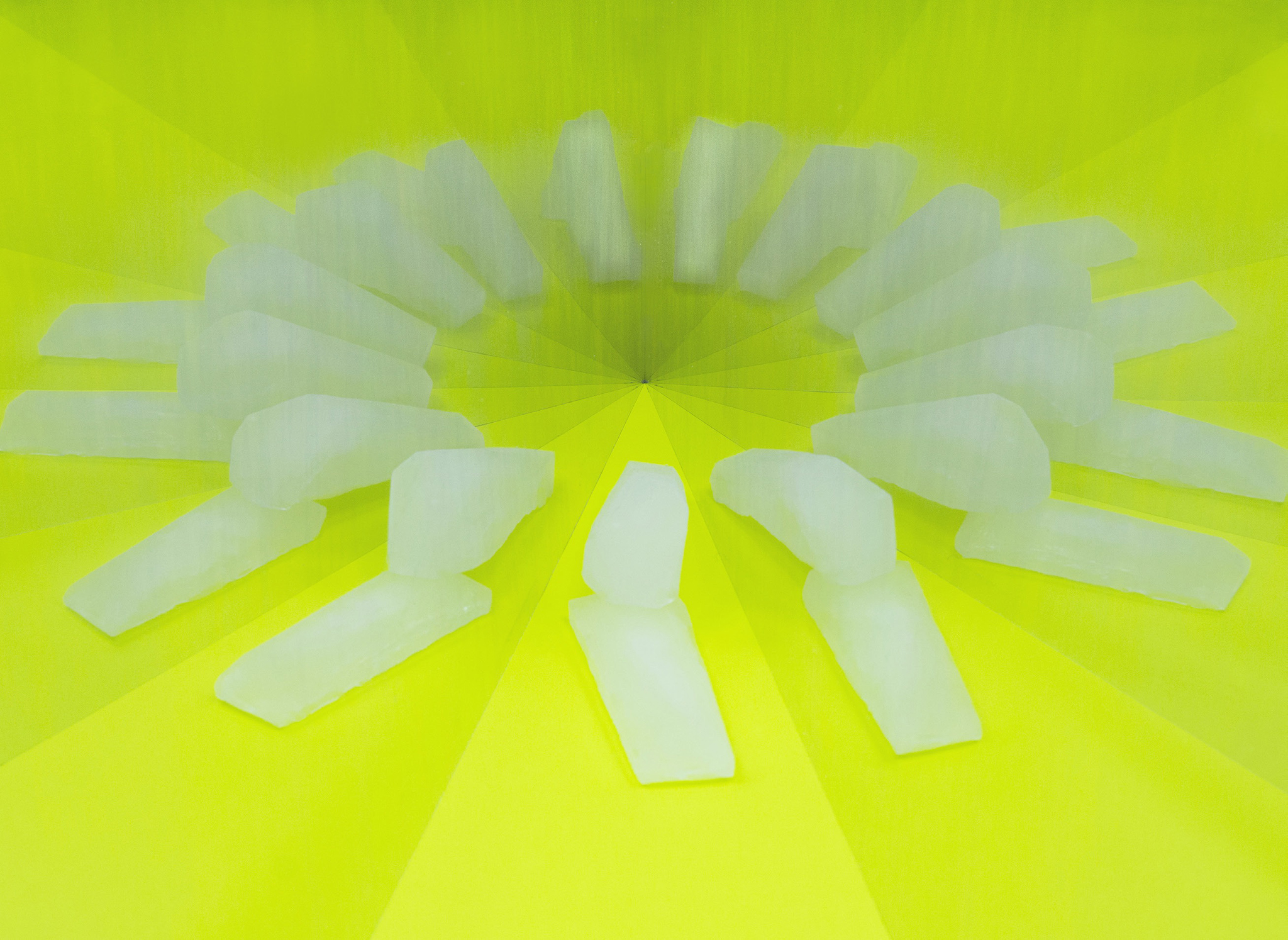

Natural Forces – Master Design | Offene Masterateliers

Prof. Wowo Kraus, Prof. Axel Kufus, Prof. Dr. Kathrin Busch, Prof. Jozef Legrand, KM Hanna Wiesener, KM Lars Paschke, KM Johanna Schmeer

Natural Forces, Forced Nature, the Nature of Forces – das diesjährige Masterthema erforscht die Zusammenhänge von Mensch und Natur, Natur und Material unter dem Zusammenspiel der existierenden und/oder auch gestaltbaren Kräfte in 12 unterschiedlichen Positionen.

www.design.udk-berlin.de/master

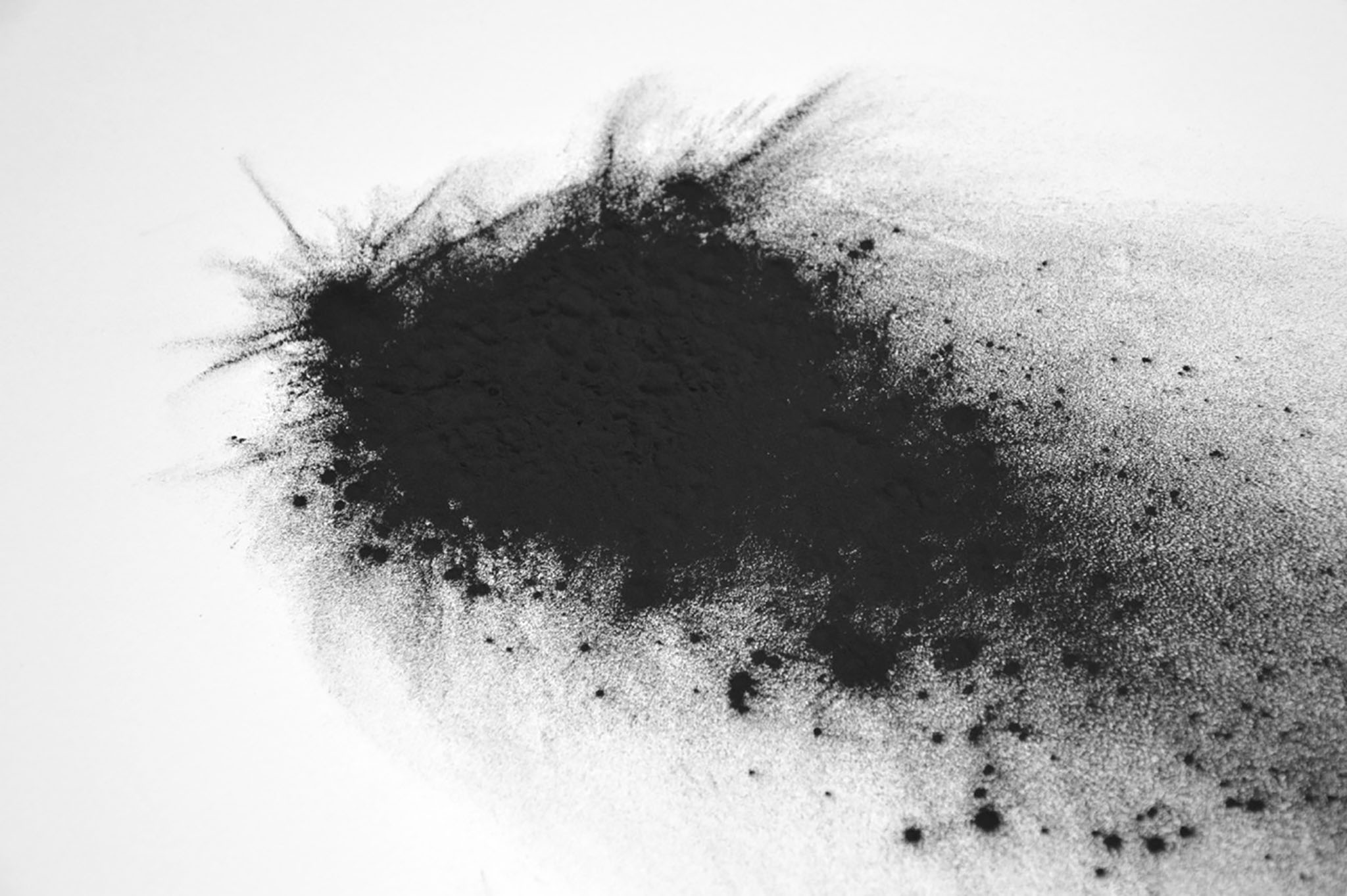

Raum 009 Metallwerkstatt: ANTHRACITE – Philipp Weber (MA Design)

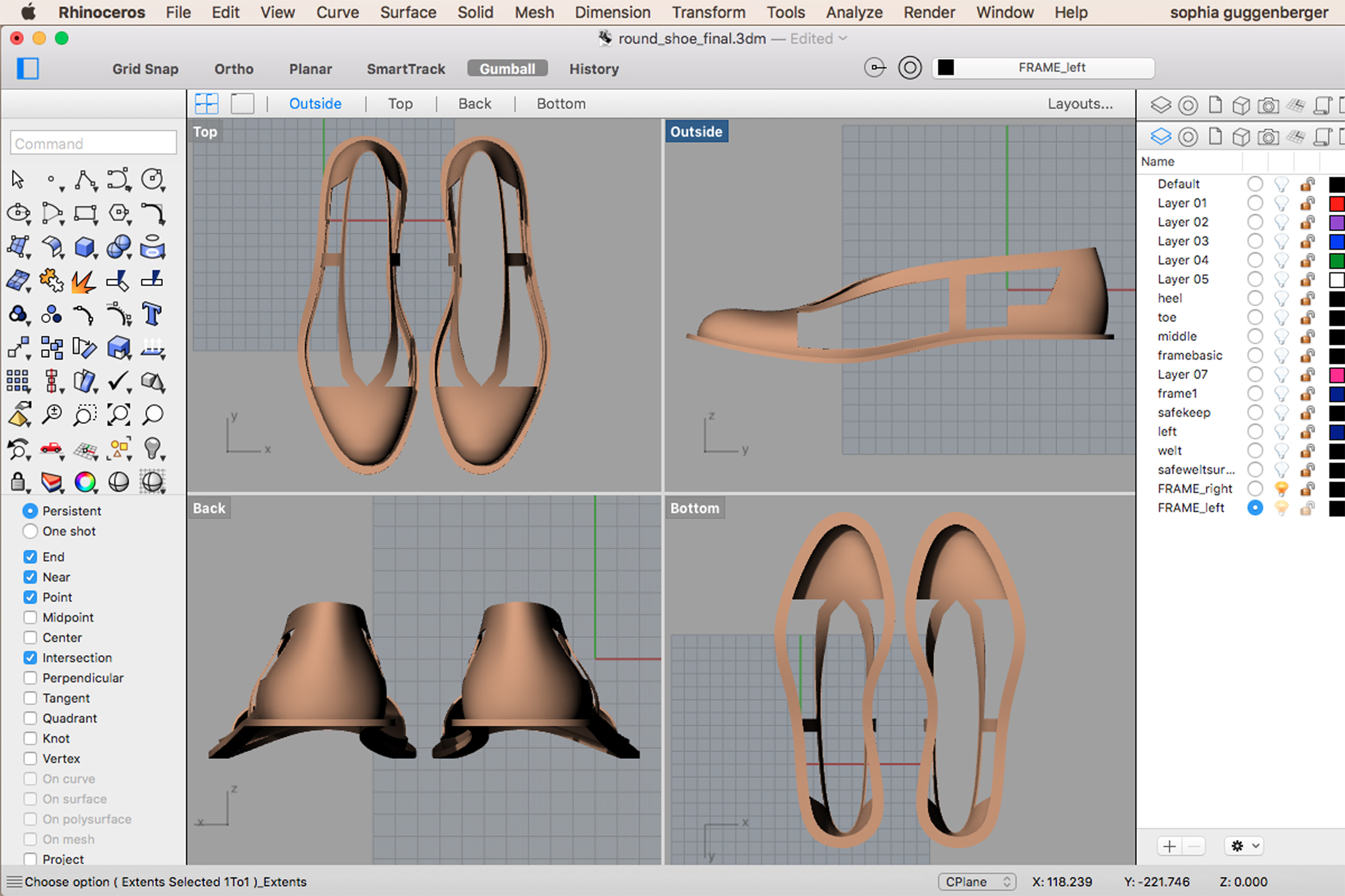

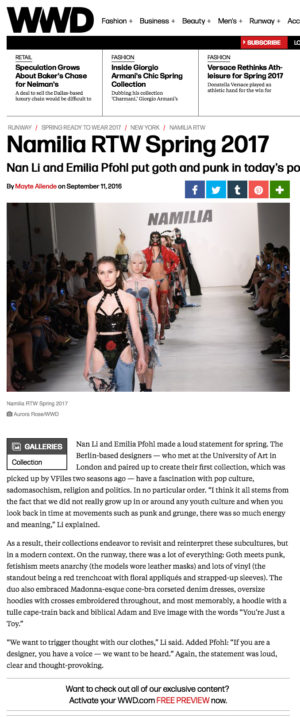

Raum 102: Work – Gesine Försterling (MA Mode), Konglomerate – Sophia Guggenberger (MA Mode), The Forgotten Collection – Anja Lapatsch, Annika Unger (MA Design)

Raum 204: “ – „ – Julius Jacobi (MA Mode)

Raum 213 Bunt- und Edelmetallwerkstatt: “ – „ – Jorge Minano (MA Design)

Raum 214a: “ – „ – Simone Werger (MA Design), Linum – Alicia Sobtzick (MA Design)

Raum 508: BLK – Muyao Zhao (MA Mode)

Raum 509: “ – „ – Jennifer Rippel (MA Mode)

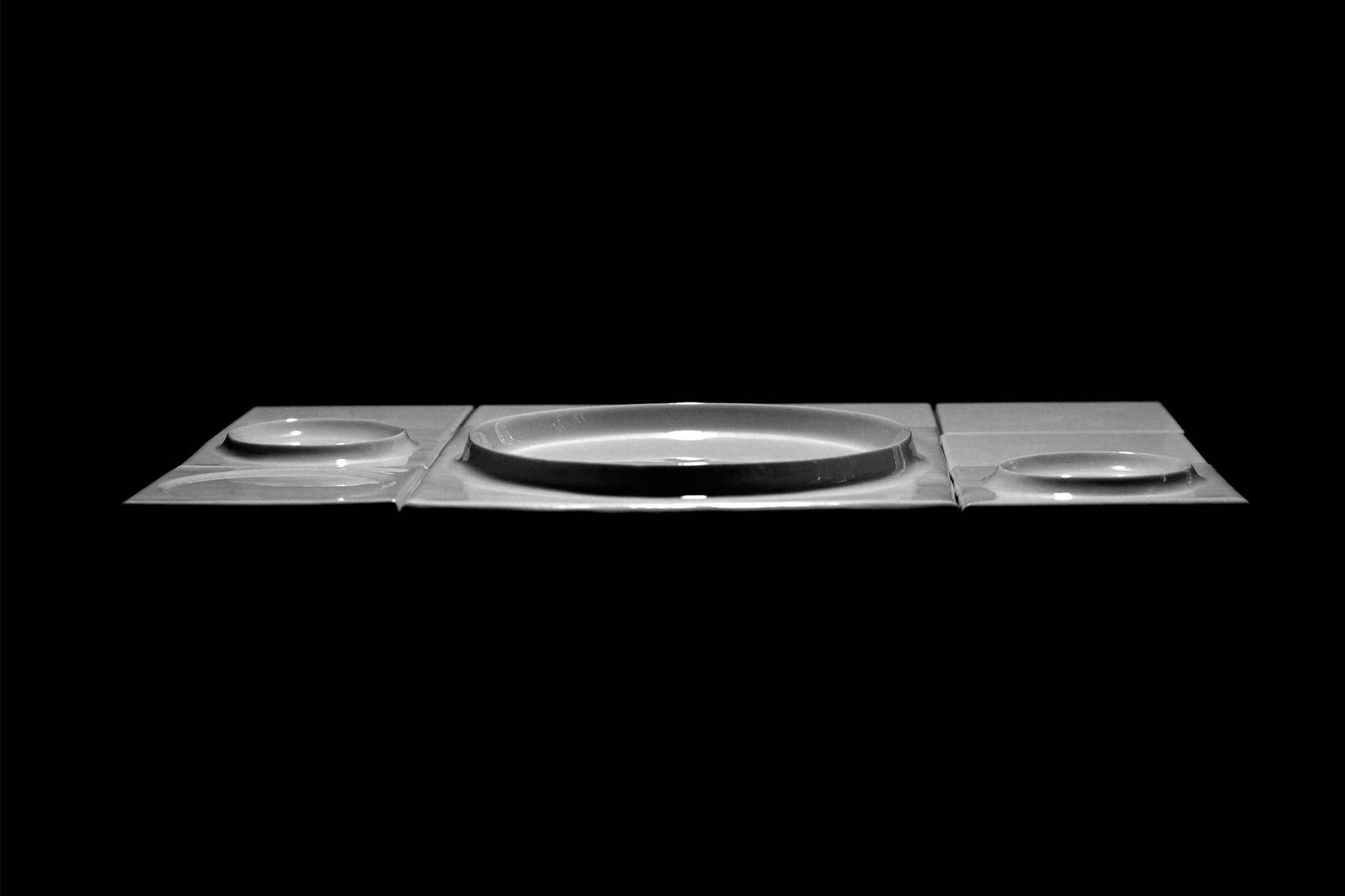

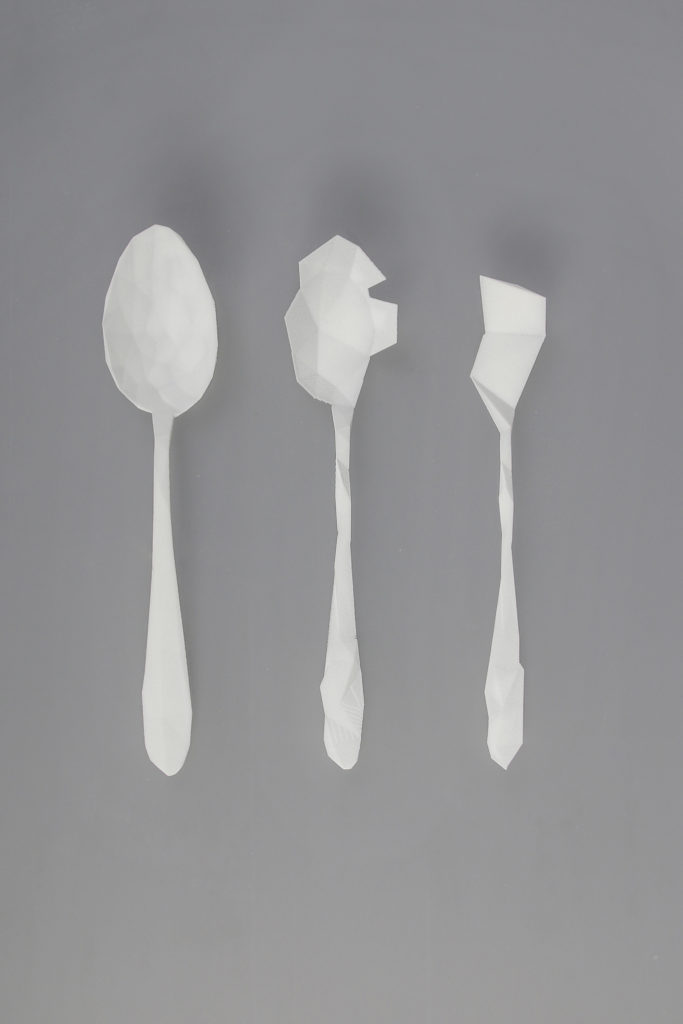

Gips- und Porzellanwerkstatt | Raum 112

Werkstattleitung Dipl.Des. Petra Akrap

„…“ Anna Marszal (Abschlussprojekt BA Design)

Betreuung: Gastprof. Claudia Zachow, Prof. Robert Scheipner, Prof. Jozef Legrand

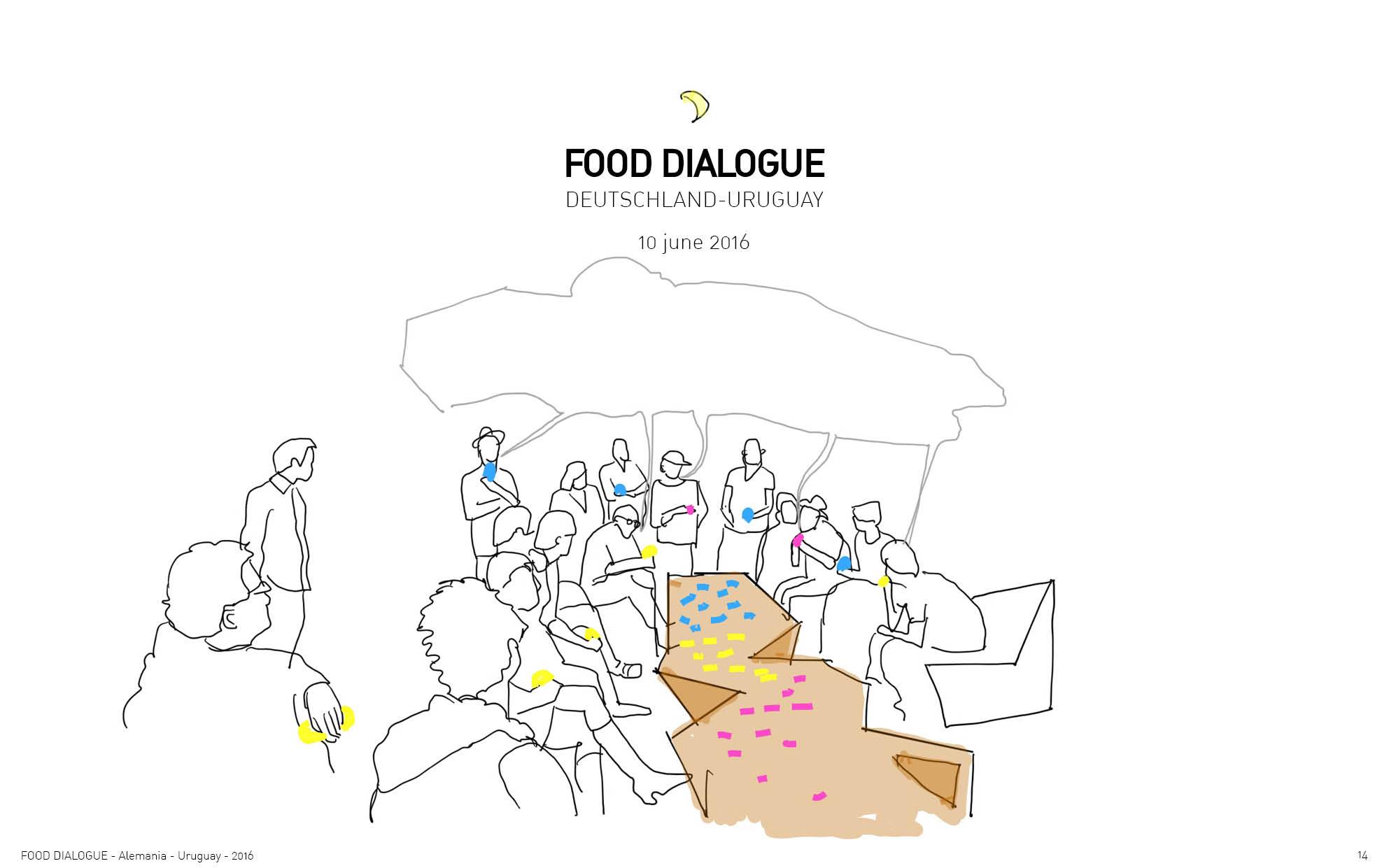

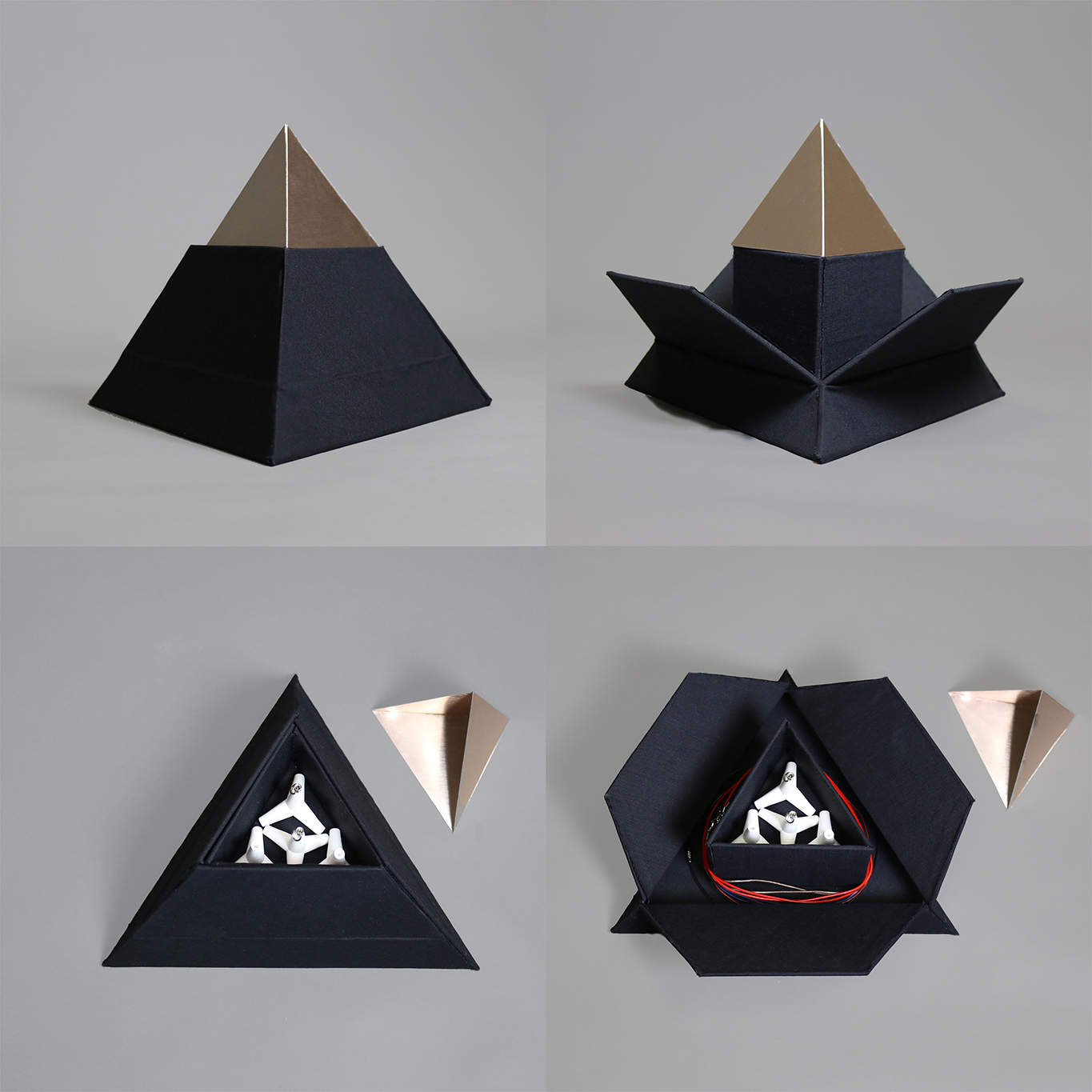

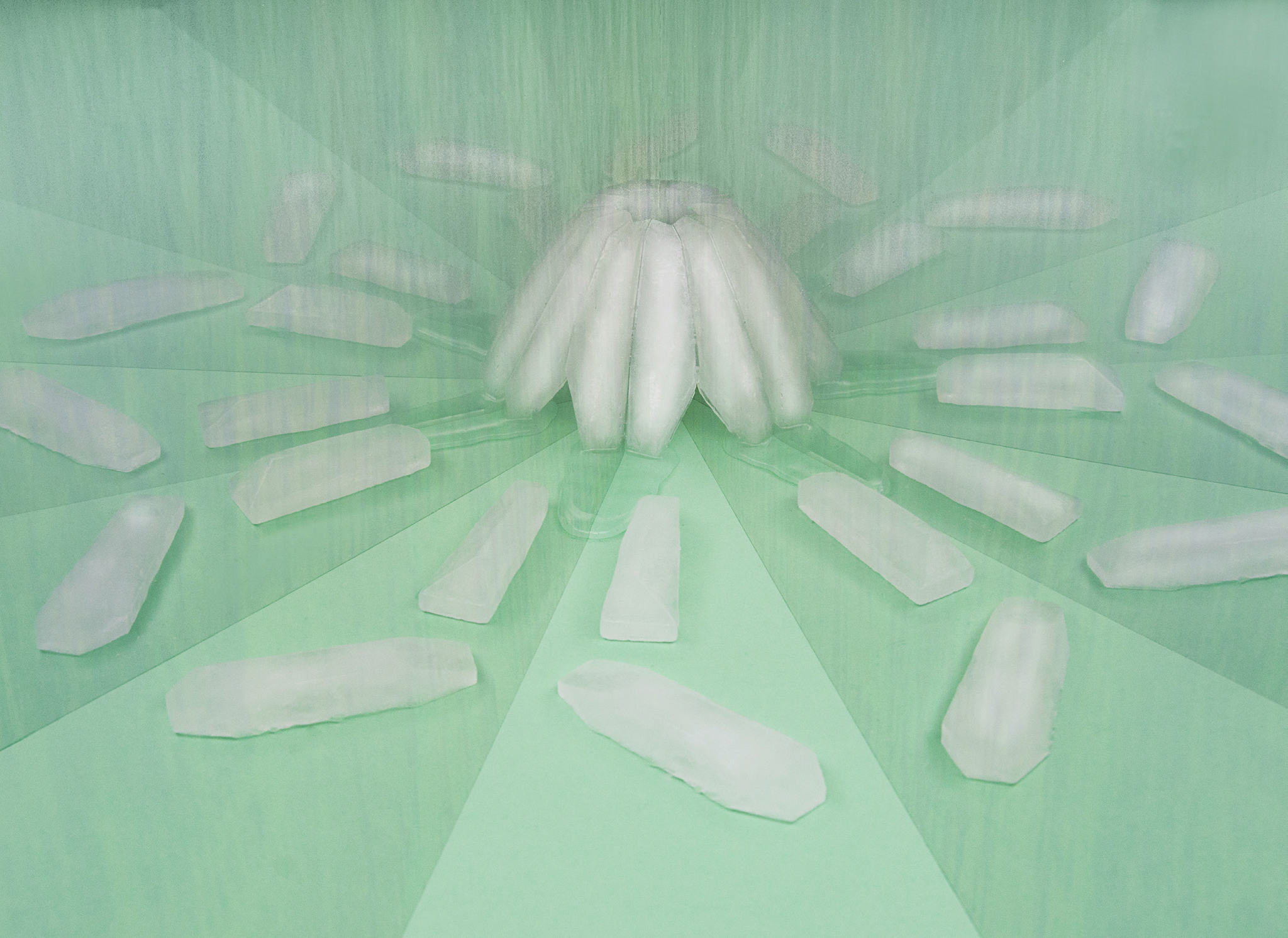

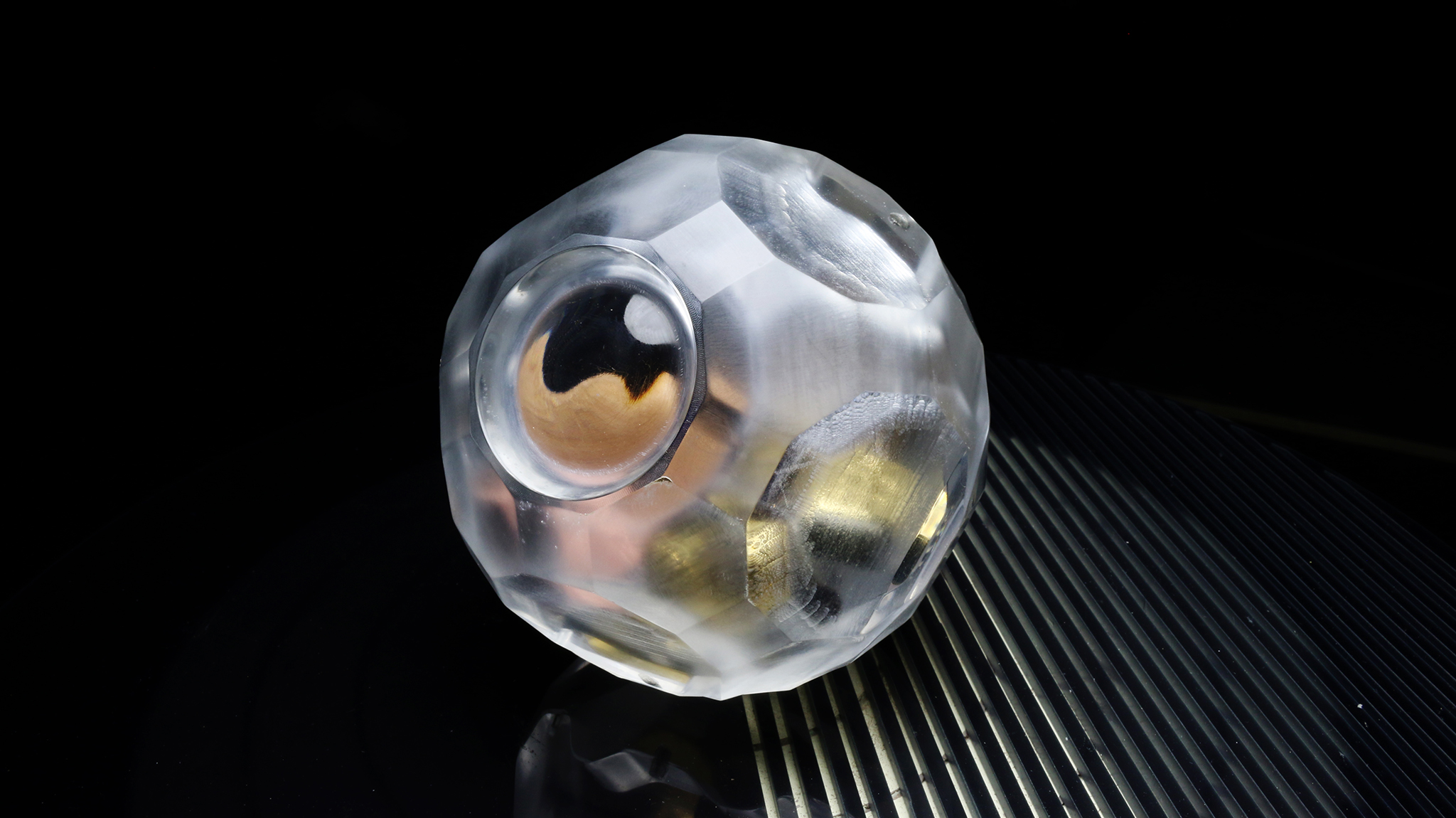

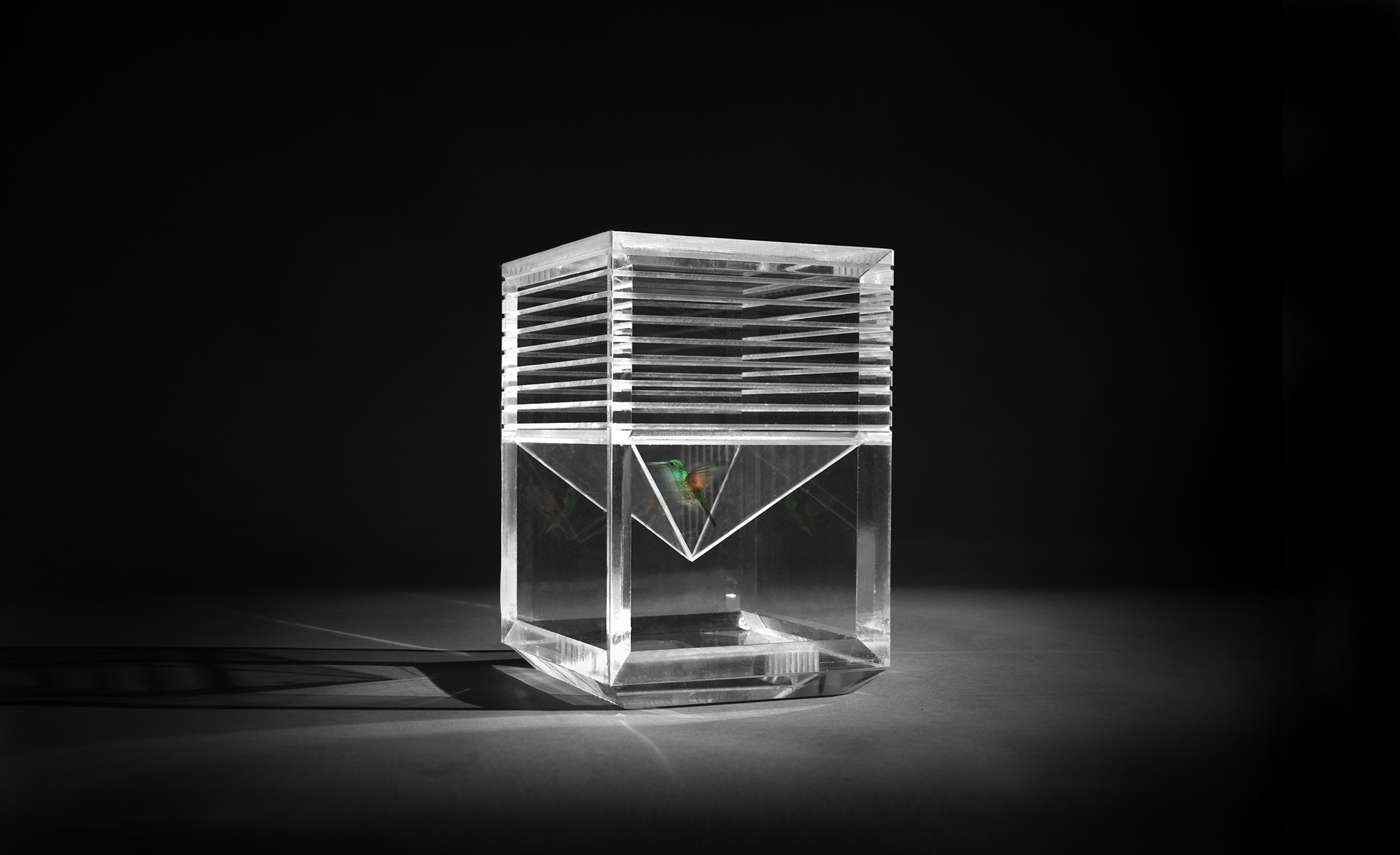

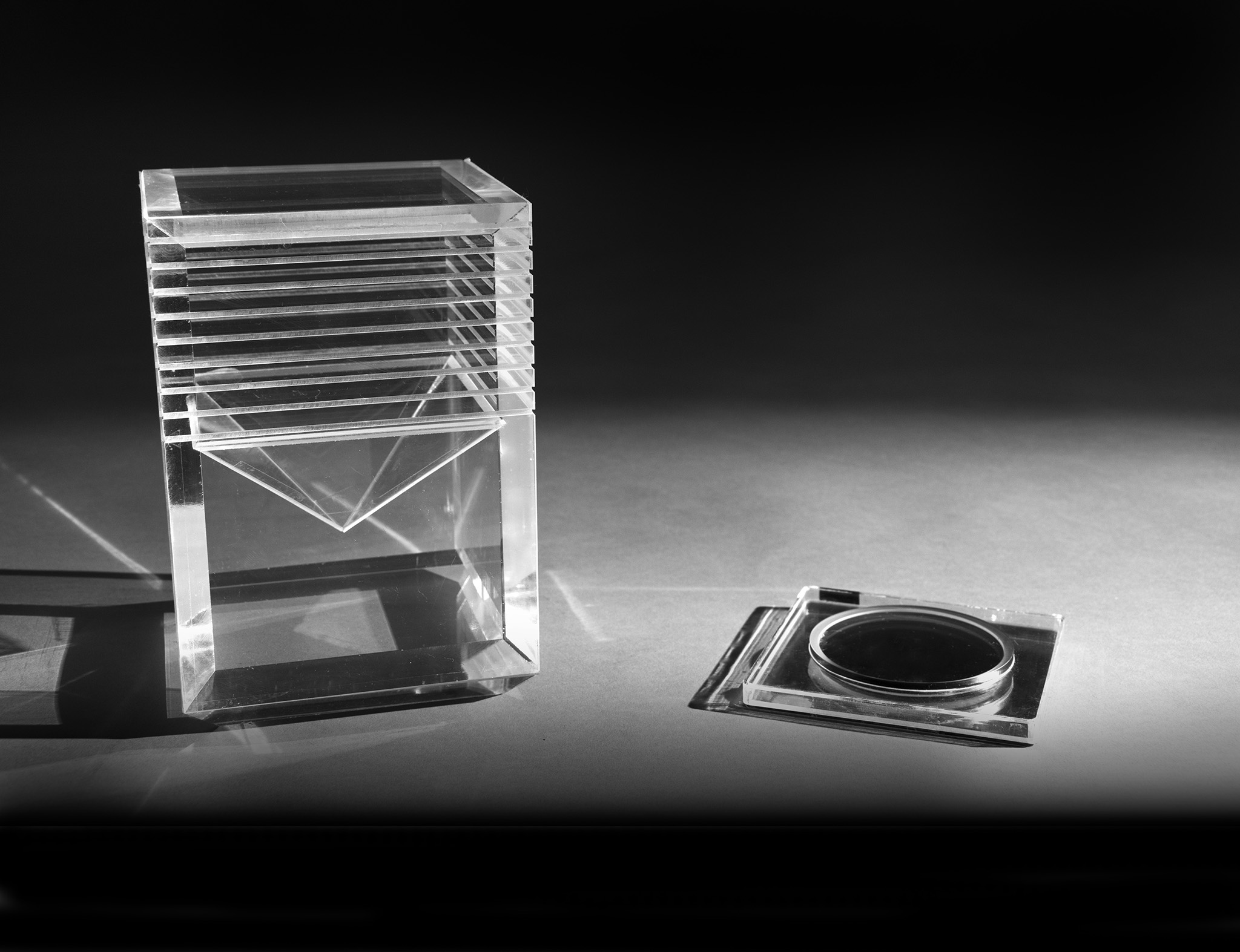

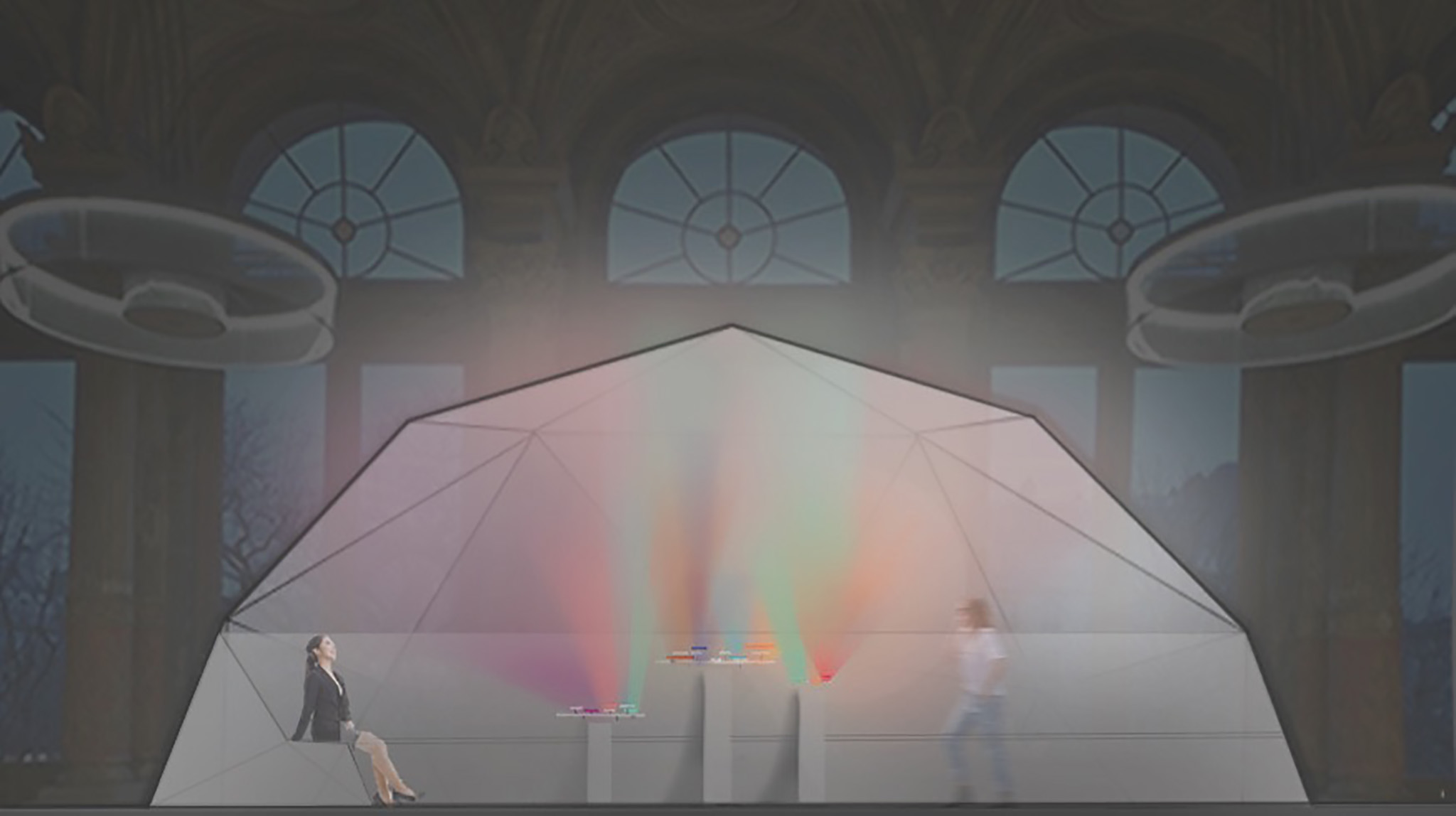

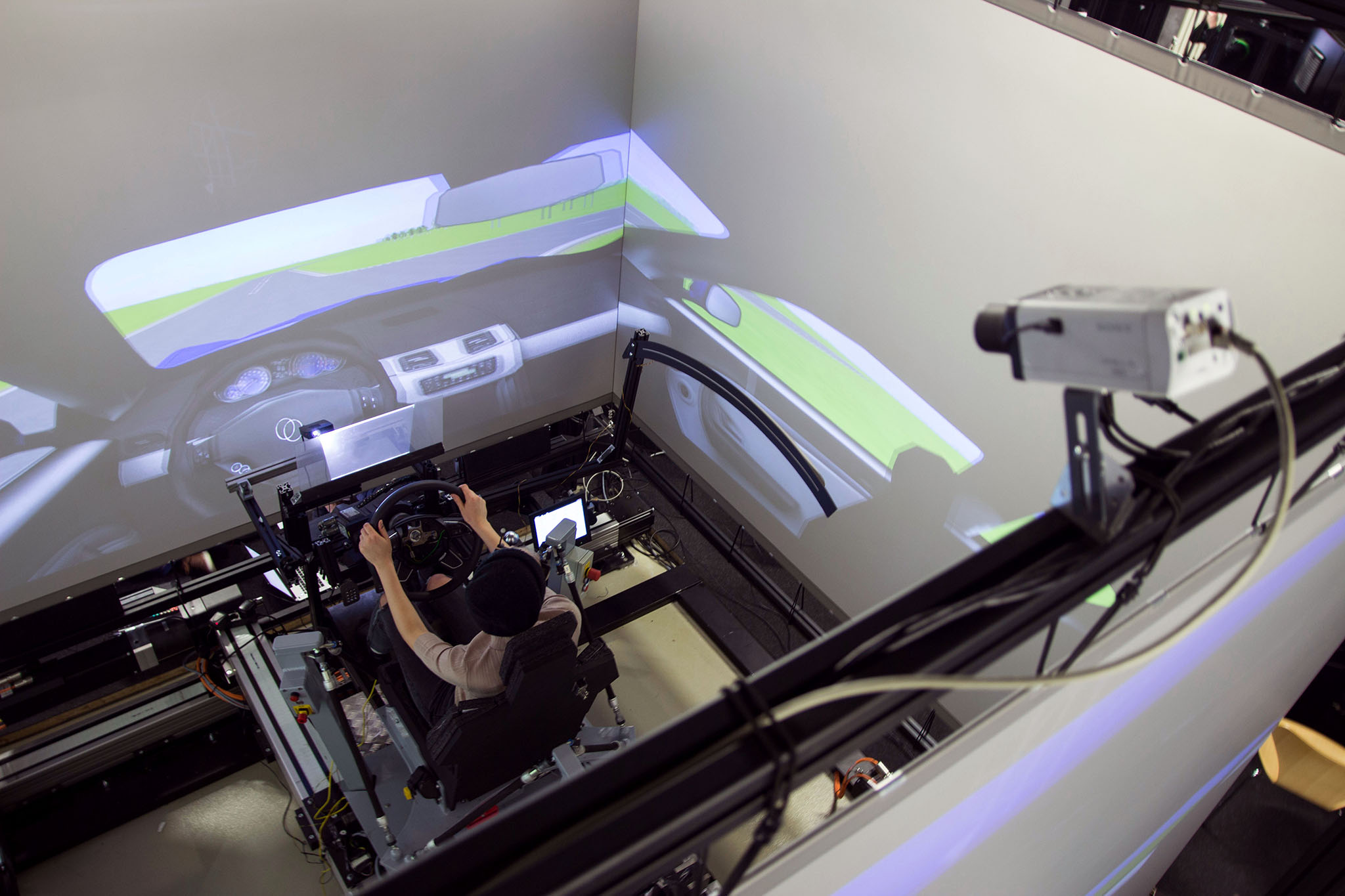

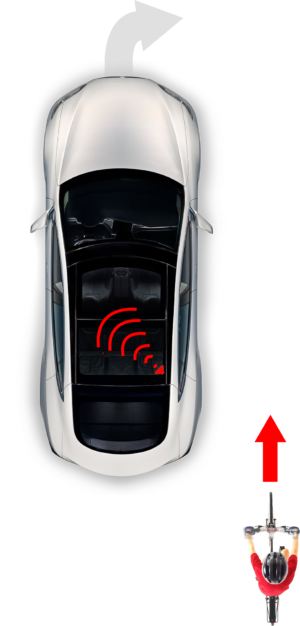

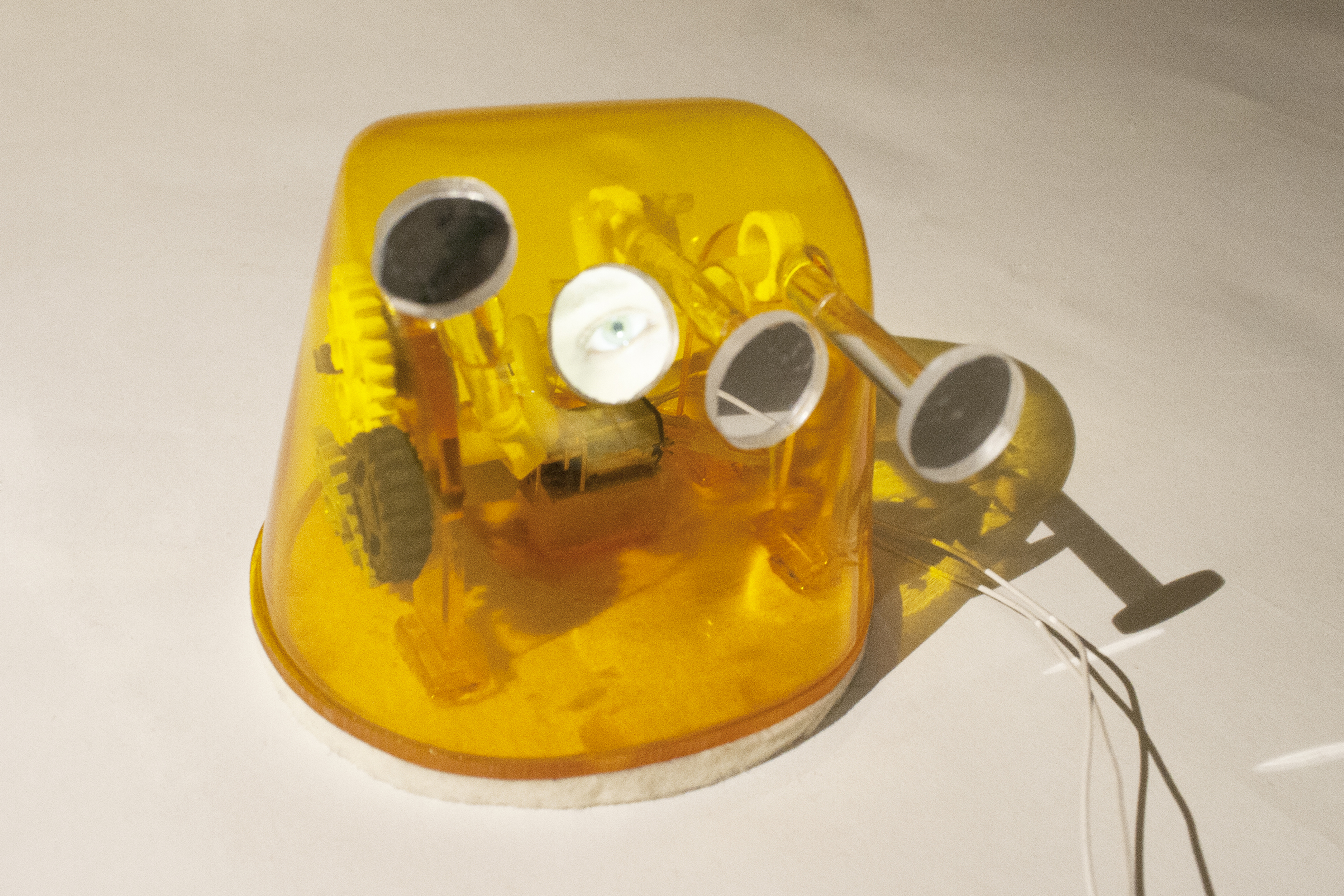

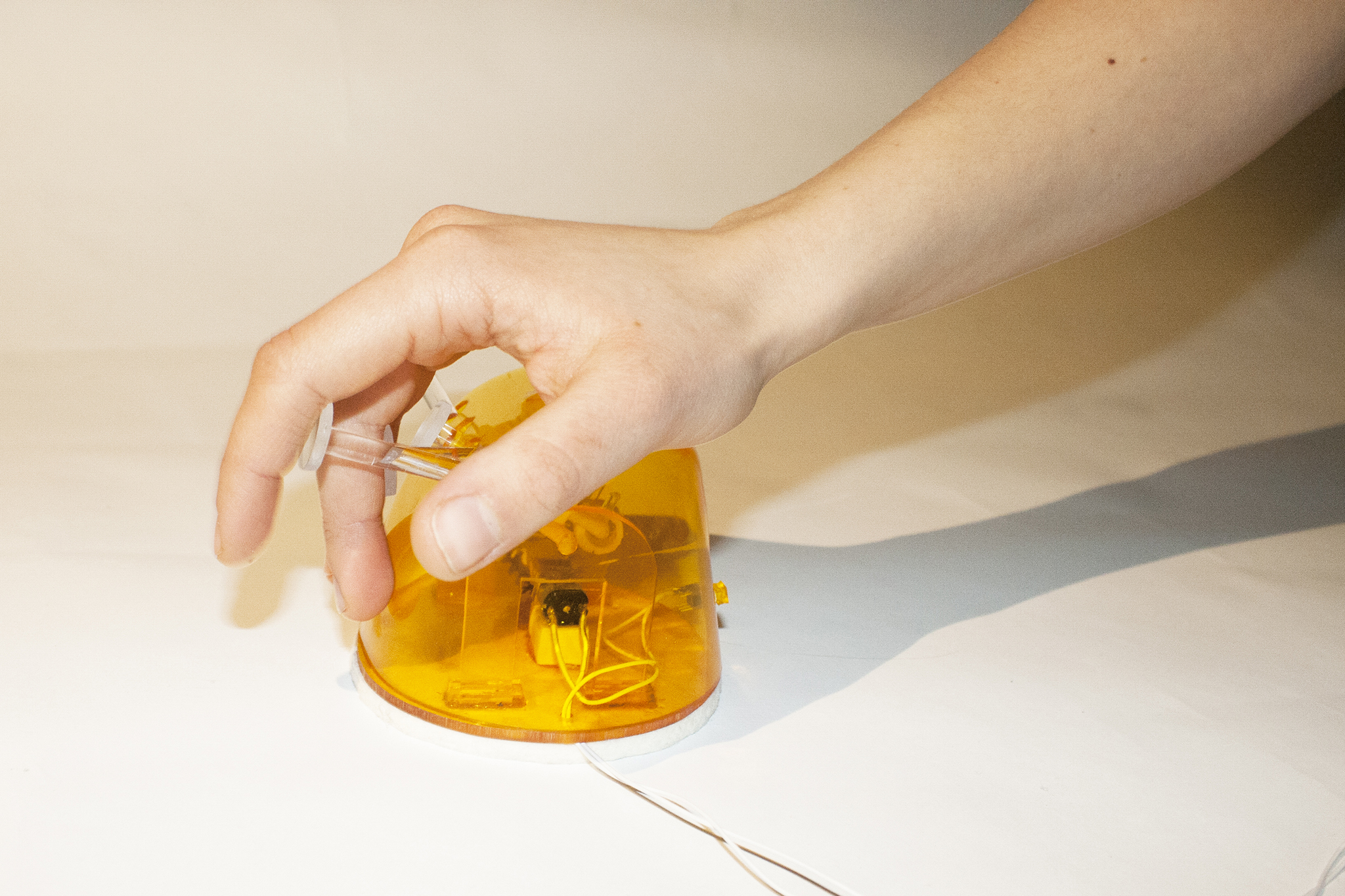

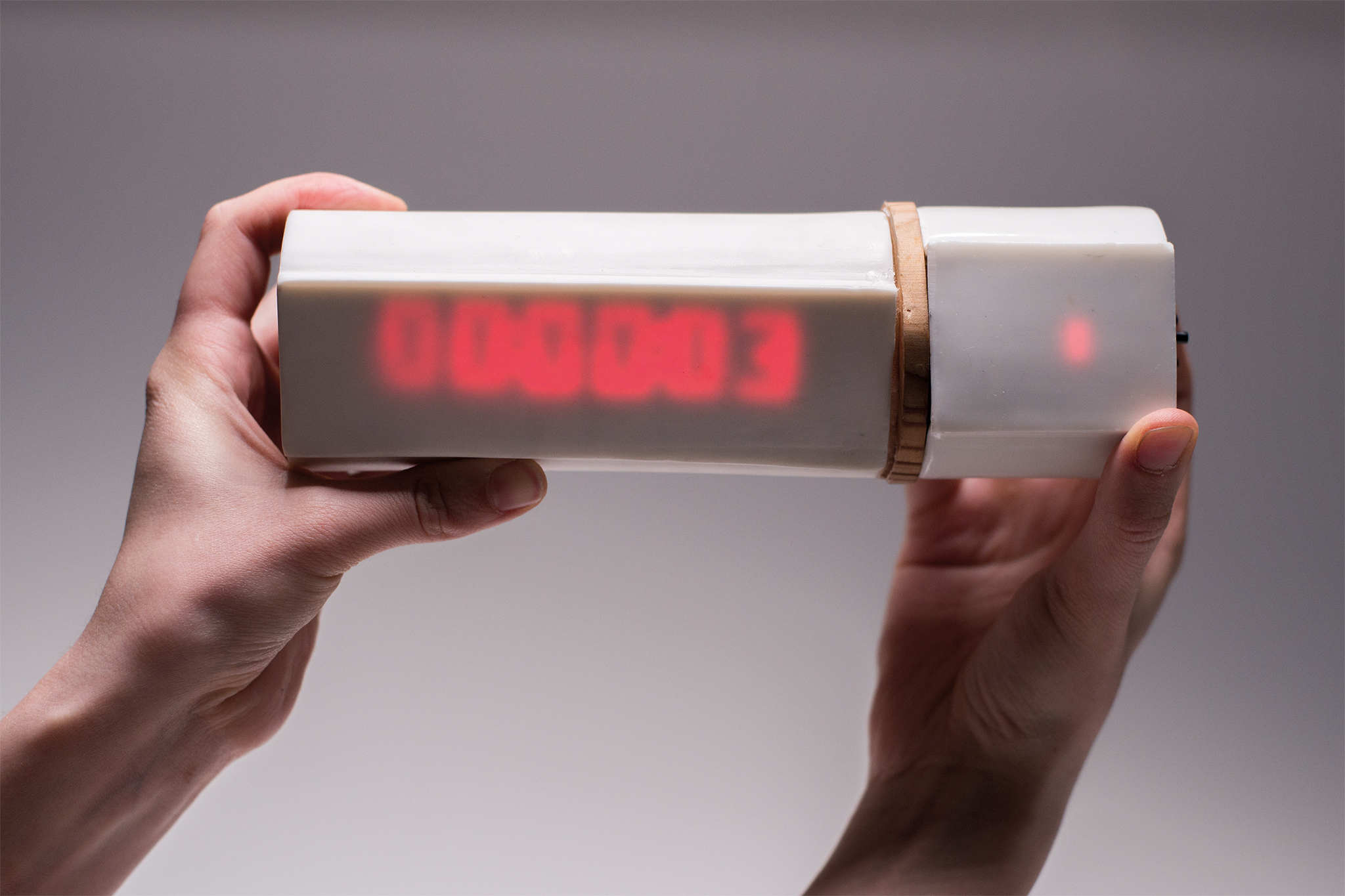

Extensions of Perception | Raum 117

Prof. Axel Kufus, KM Johanna Schmeer, KM Hanna Wiesener, LB Simon Deeg

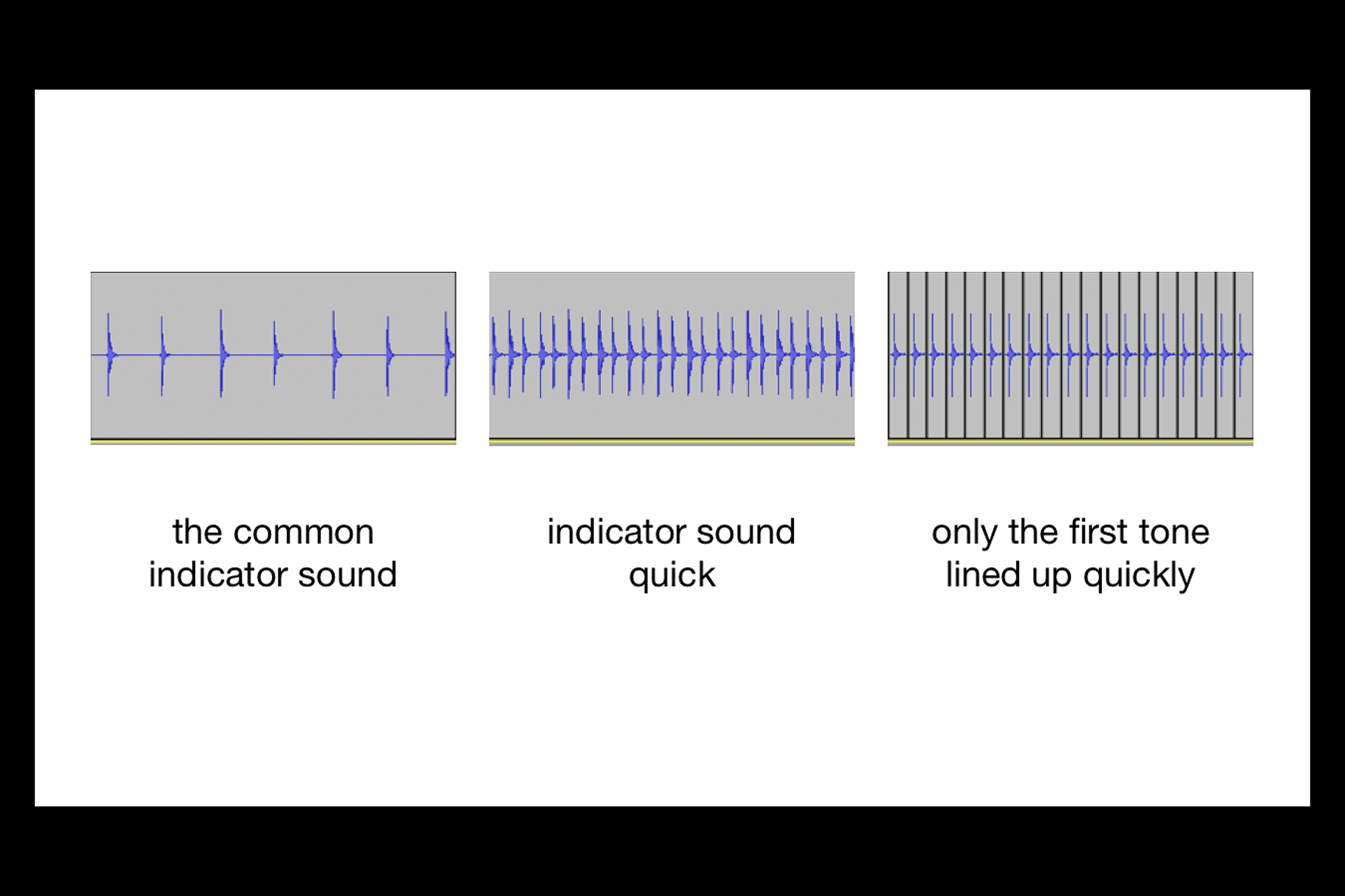

Die in den Semesterprojekten „Extension of Perception“ und „Prototyping (Un)Reality“ entworfenen Apparaturen, Messwerkzeuge und Installationen erweitern die sinnlichen Erfahrungen und überführen sie in neue Kontexte. Entwurfsprojekt BA Design 4. – 6. Semester

www.design.udk-berlin.de/idk

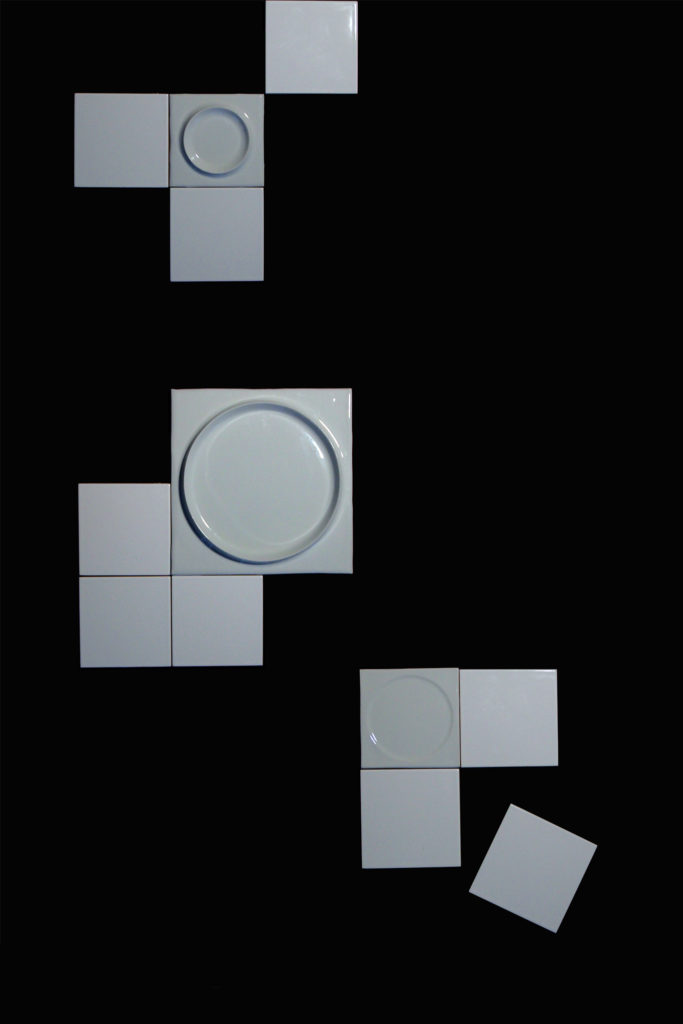

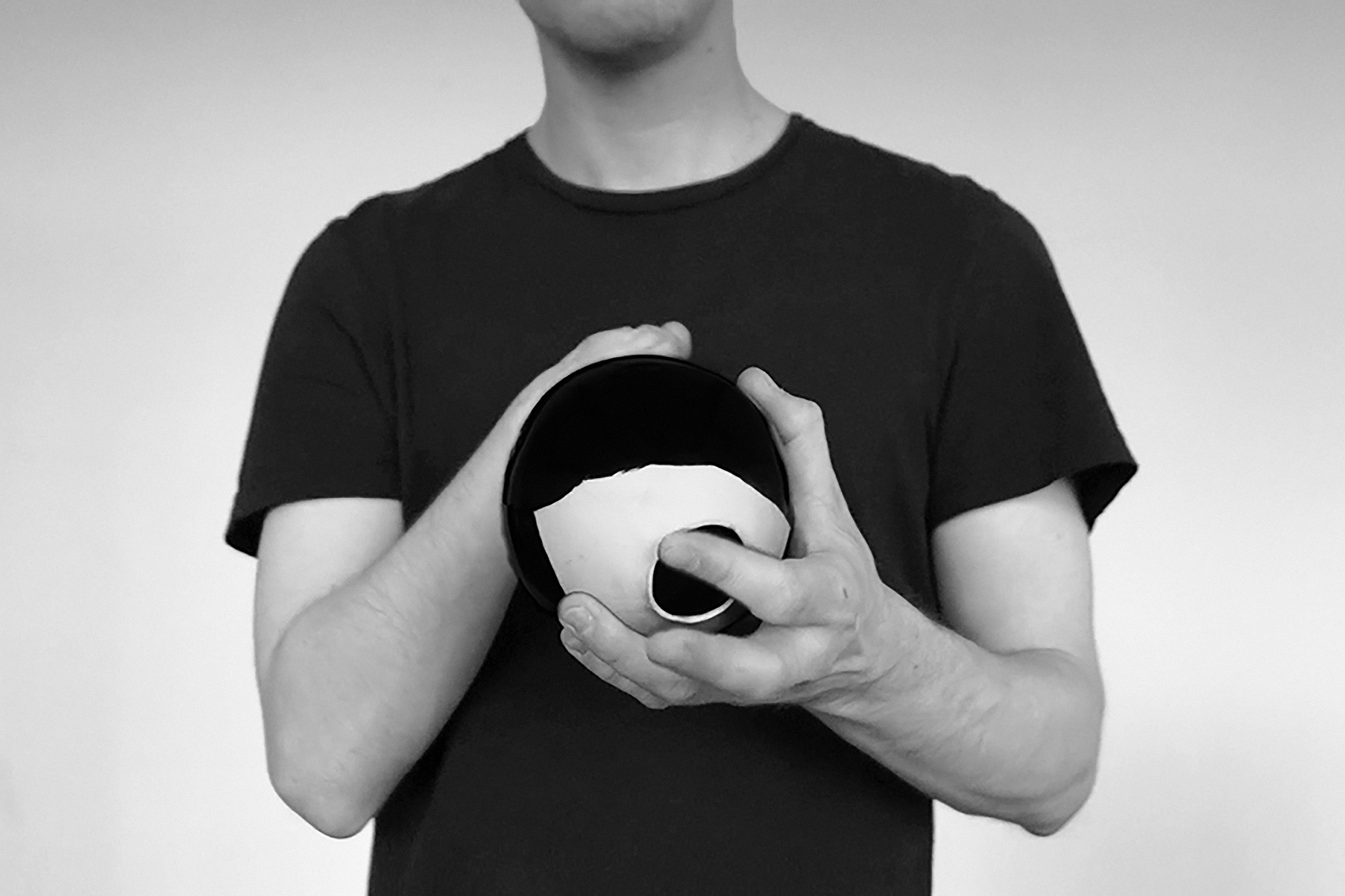

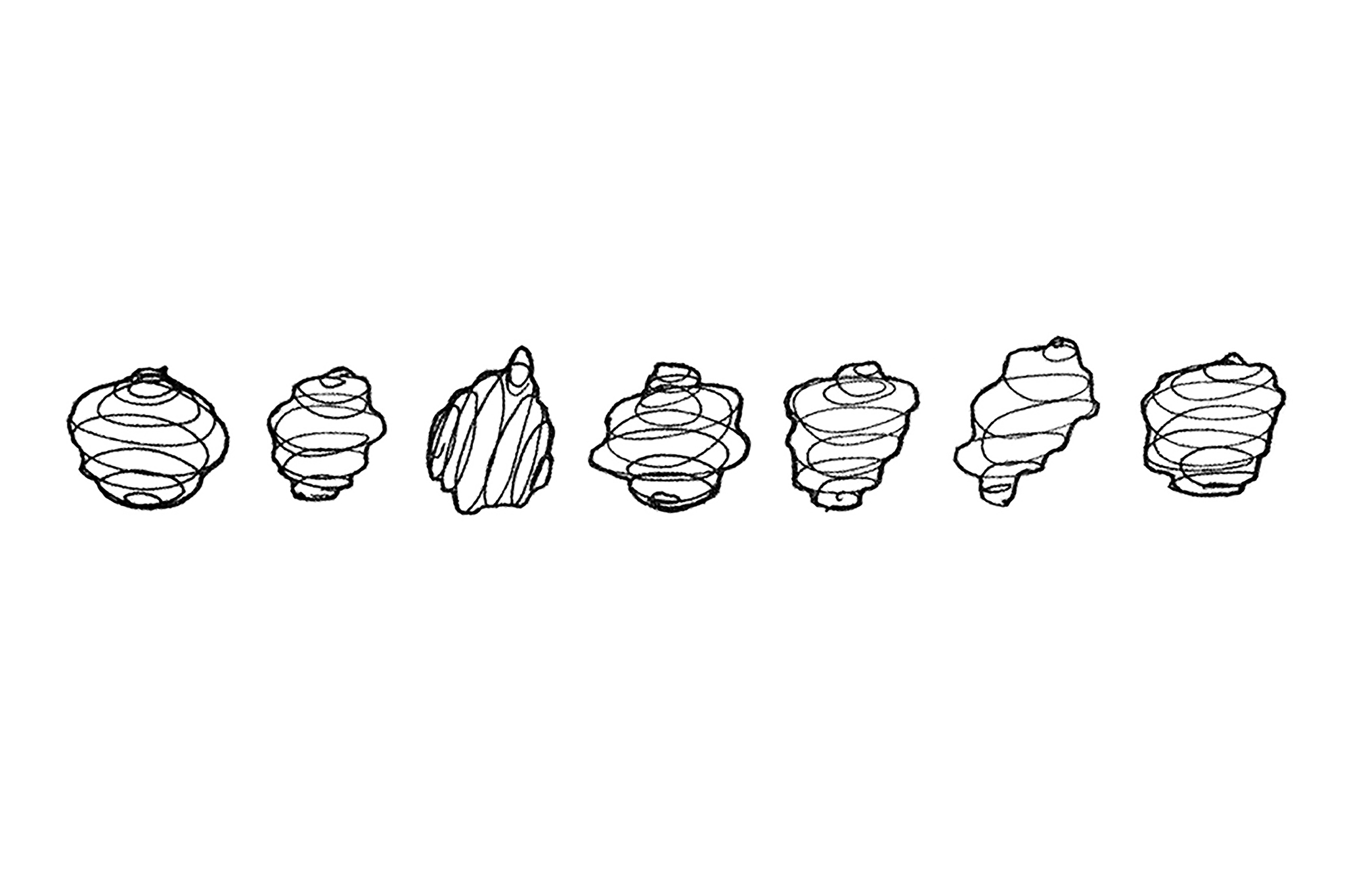

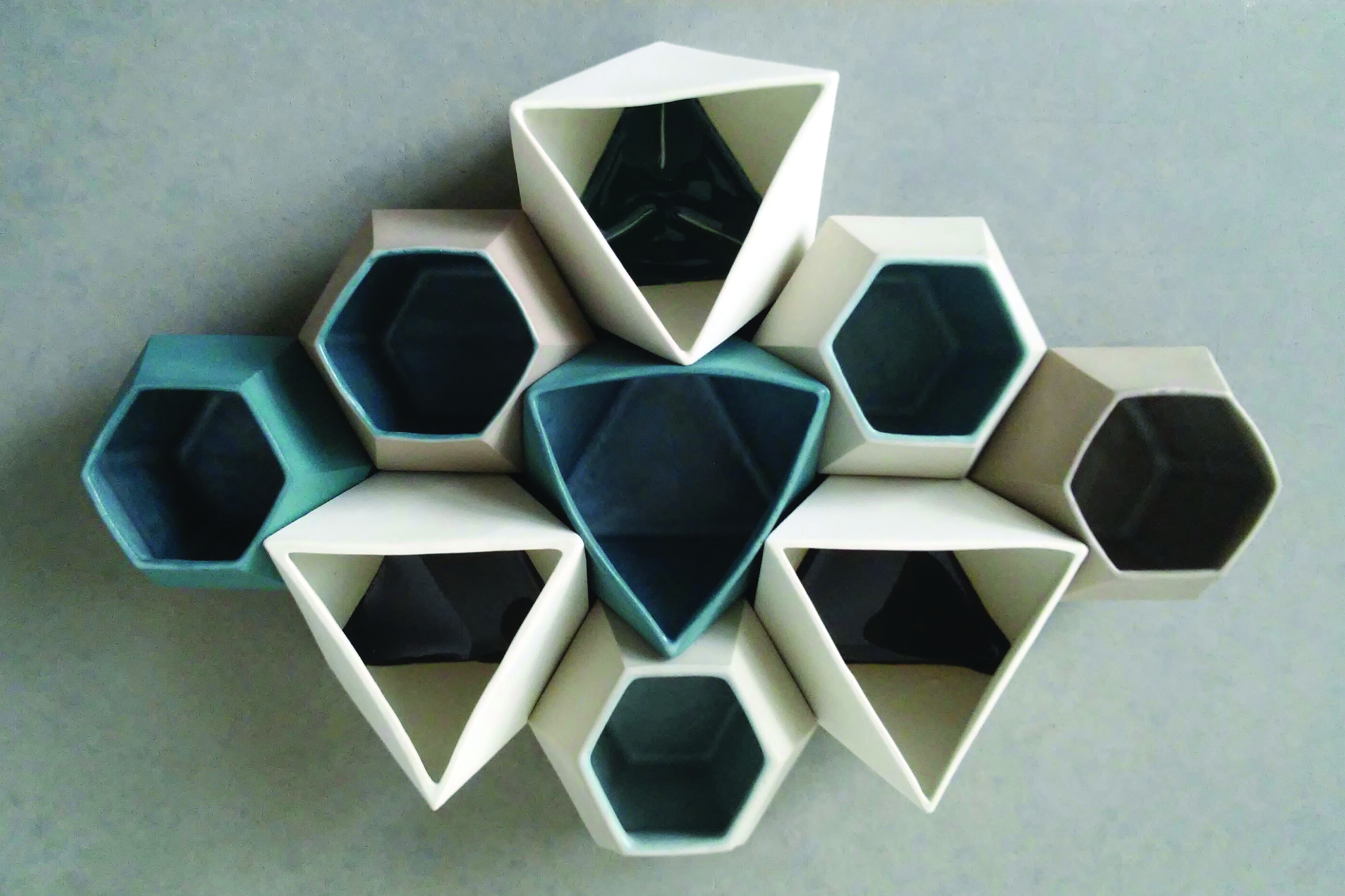

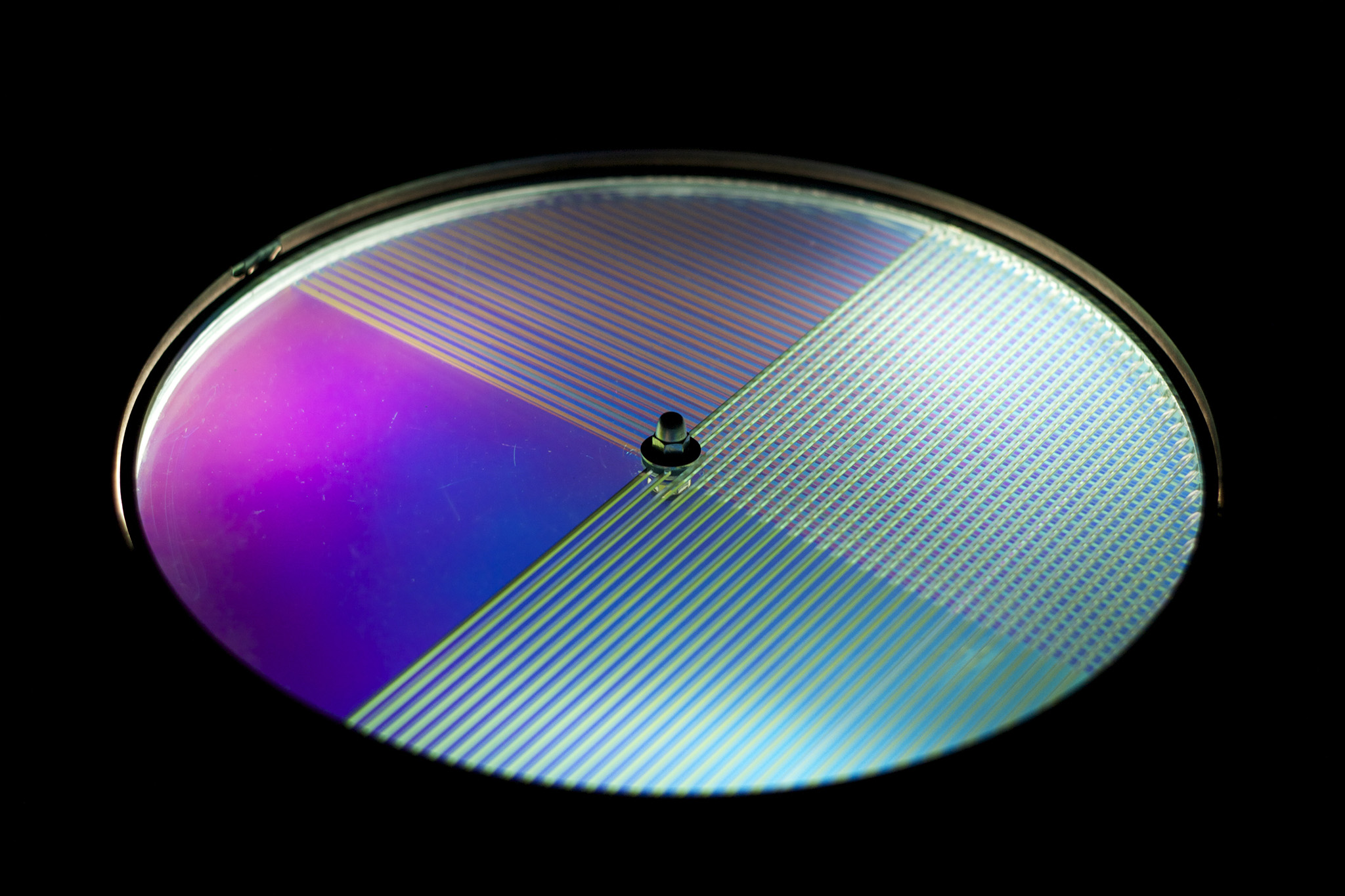

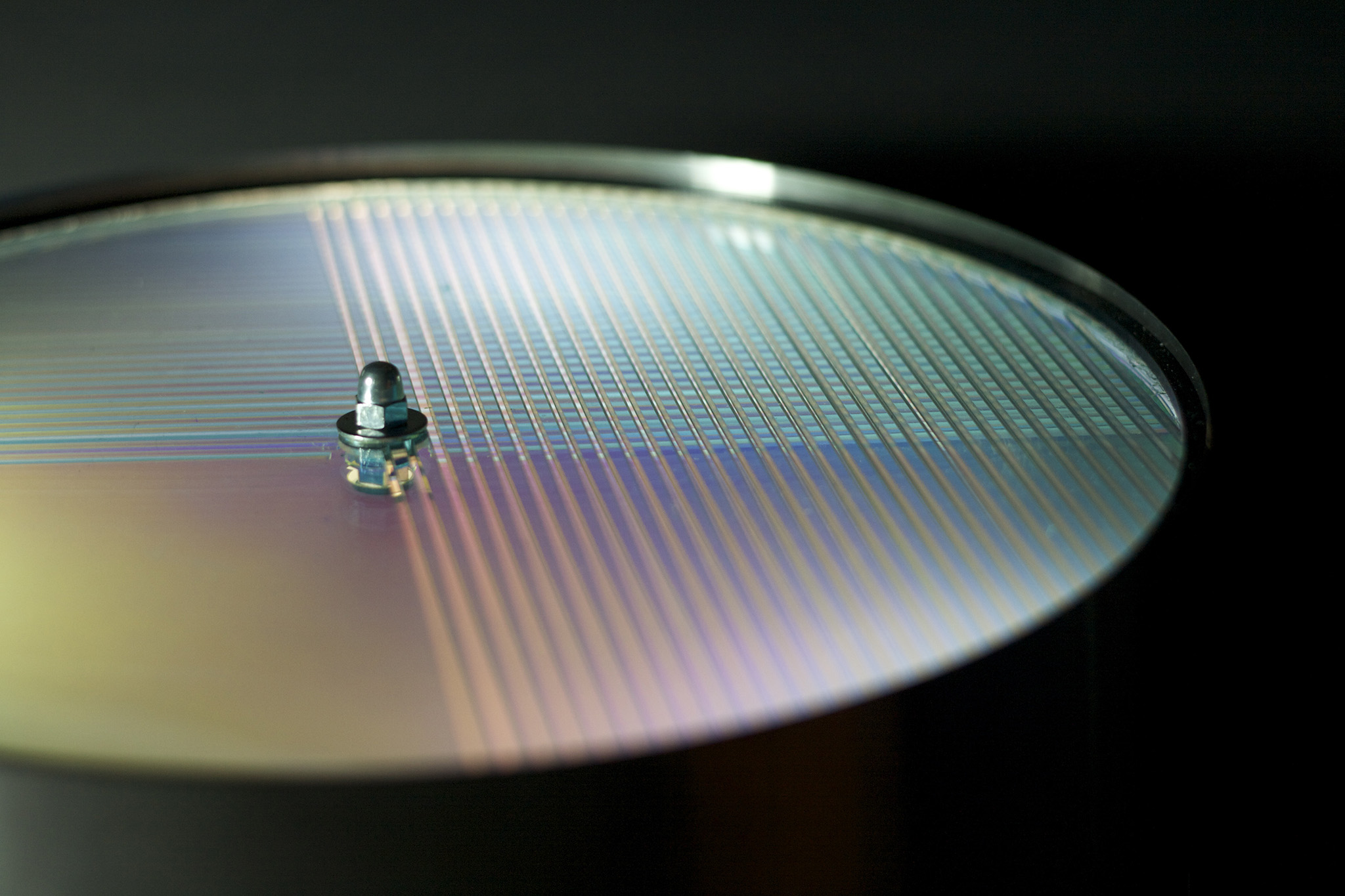

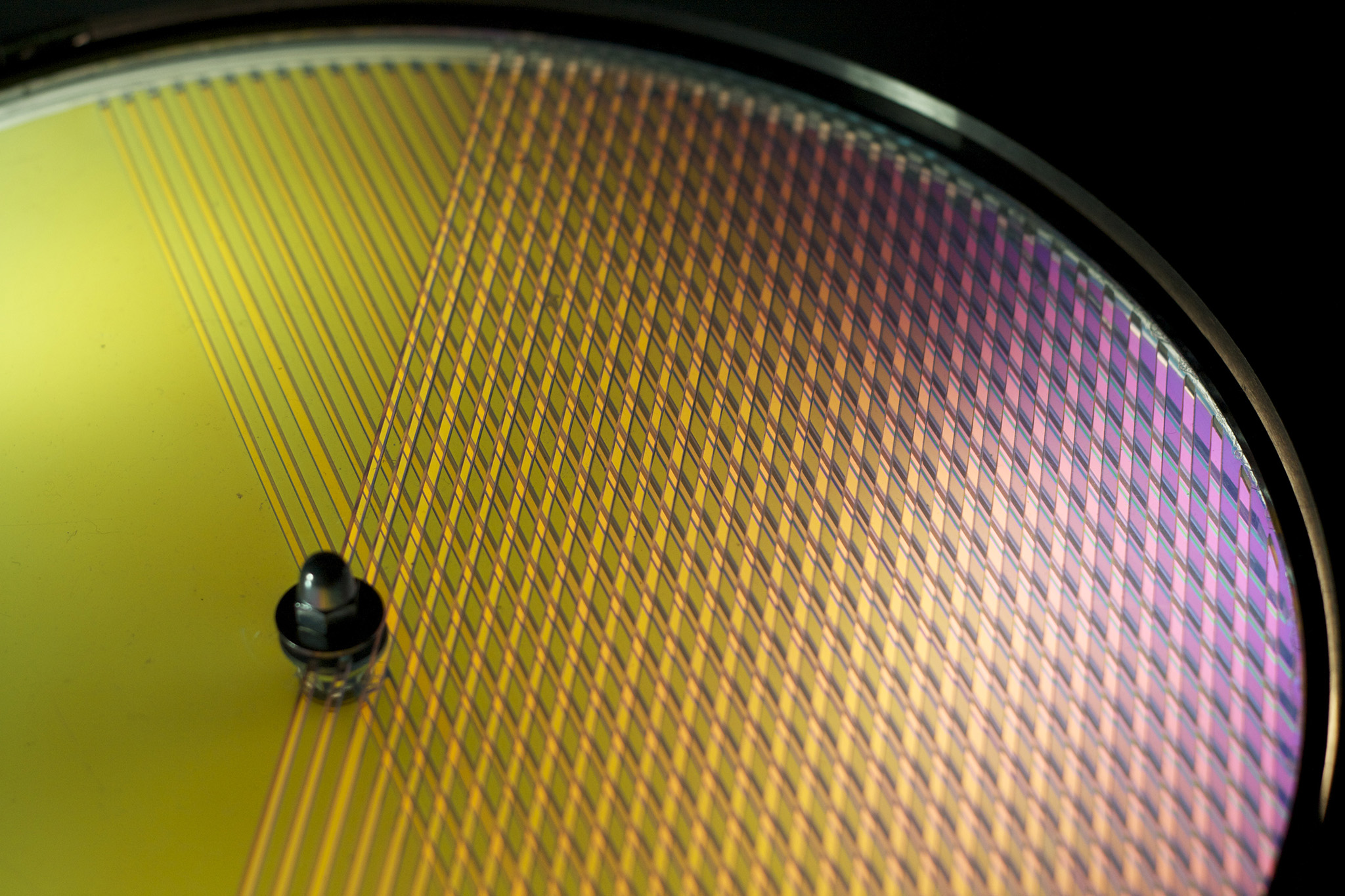

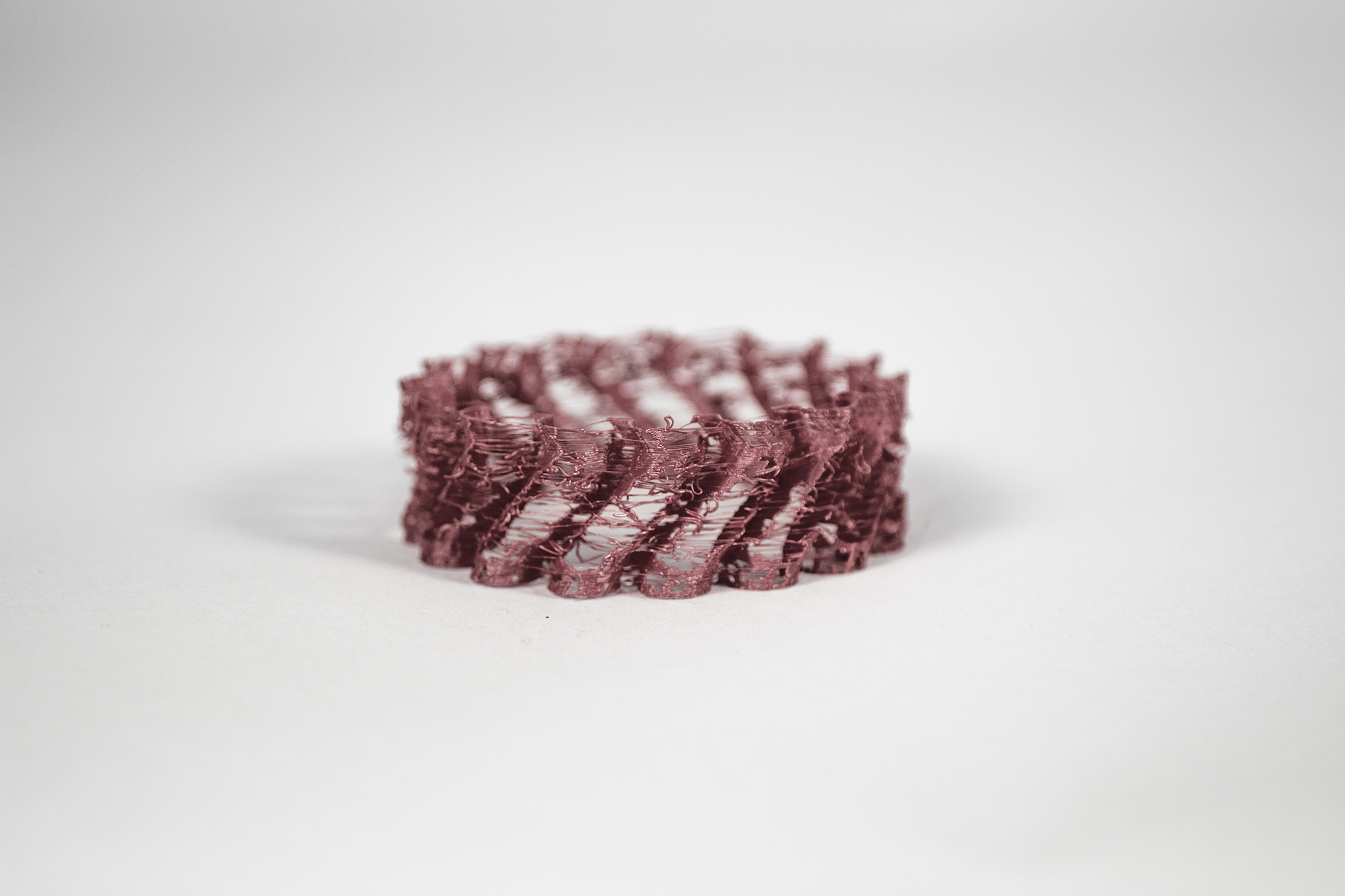

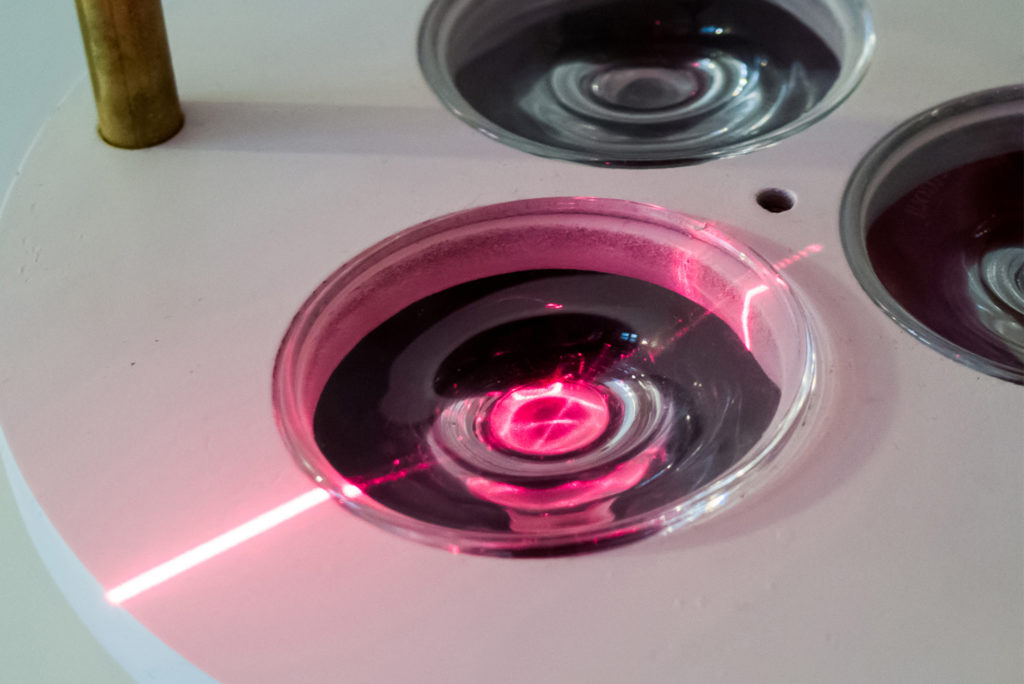

PORCELAIN EVOLUTION LAB | Raum 202

Gastprof. Susanne Stauch, Dipl. Des. Laura Straßer, Dipl.Des. Daniel Schulze & Dipl.Des. Petra Akrap

Das PORCELAIN EVOLUTION LAB zeigt Ergebnisse der Auseinandersetzung mit Porzellan und dessen Oberfläche und Struktur als haptisch-funktionale und sinnlich-erfahrbare Schnittstelle zwischen Mensch und Objekt.

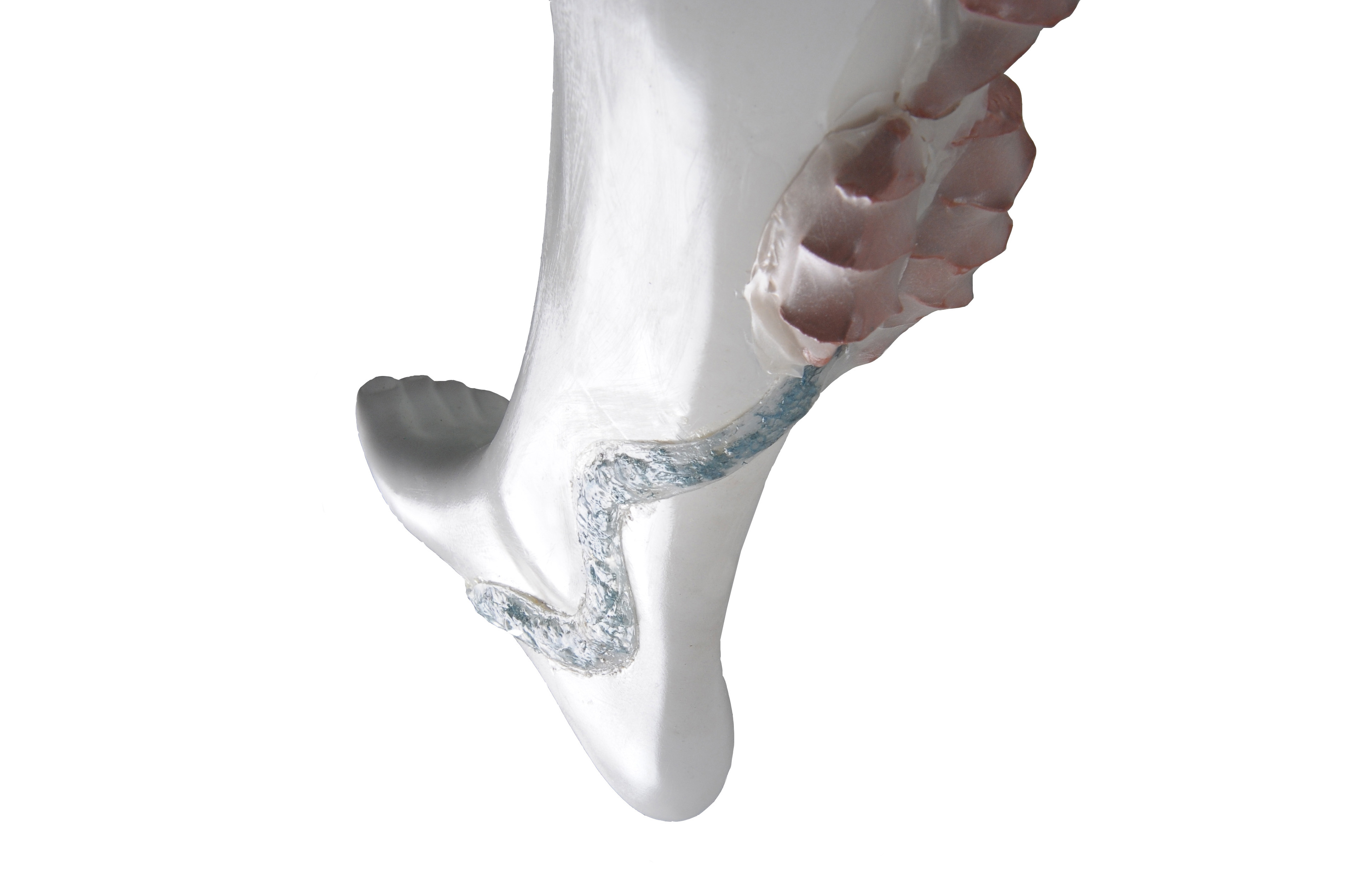

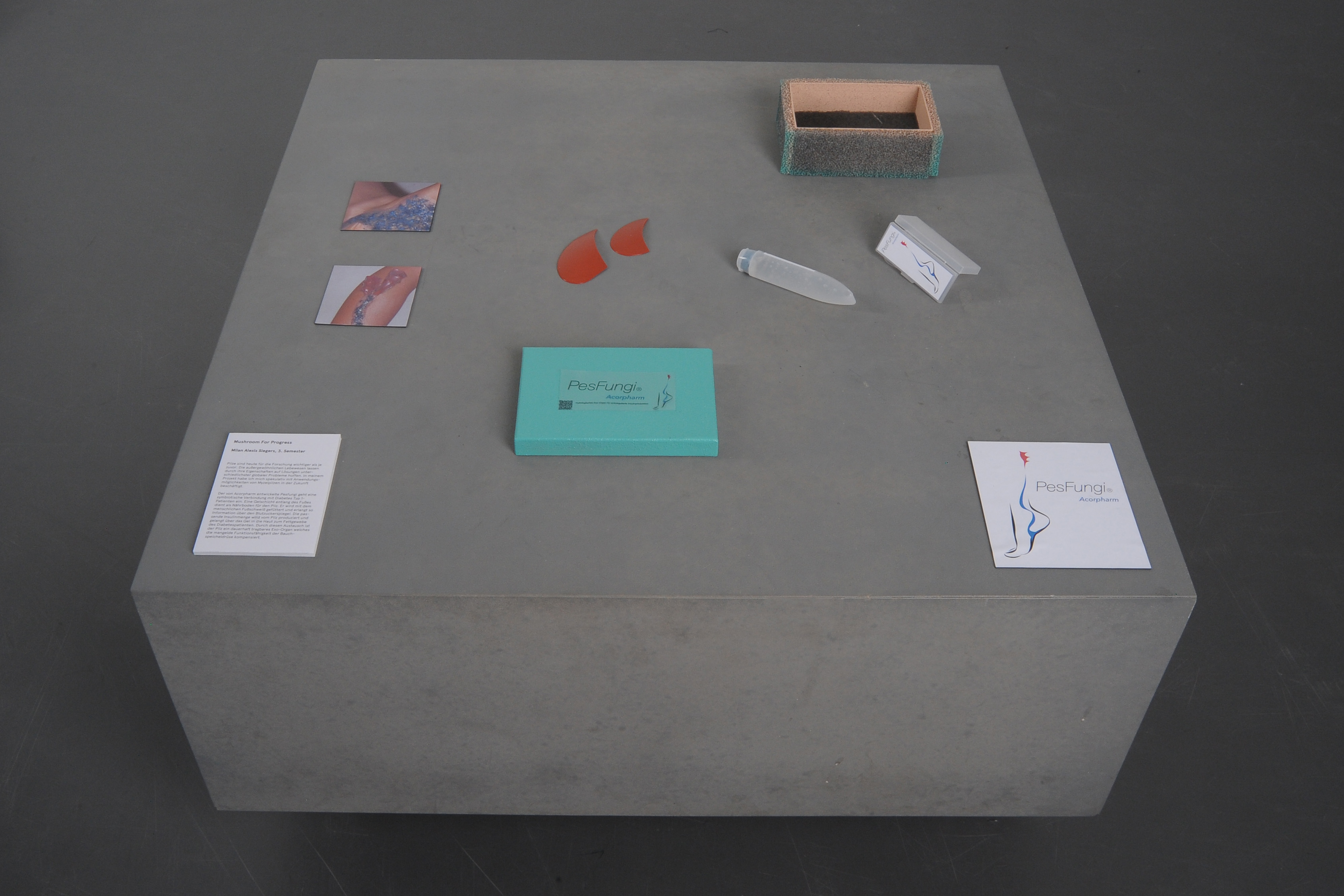

WHO CARES? | Designtransfer, Einsteinufer 43, 10587 Berlin

Hacking Utopia – Designkonzepte für soziale Transformation

Es werden Projekte gezeigt, die in Kooperation mit Edgeryders und dem Forschungsprojekt #OpenCare entstanden sind. In interdisziplinären Teams haben sich Studierende des Produktdesign und der GWK mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Ergebnisse sind mit Creative Commons Lizenzen Teil des Forschungsprojekts und laufen als Crowdfunding Kampagnen auf StartNext.

Eröffnung: Mittwoch 20. Juli, 19:00

Ausstellung: 21. Juli– 24. Juli, 10:00–18:00

Konzept: GastProf. Susanne Stauch/ID2 & Nadia EL-Imam/Edgeryders

Team: GastProf Dr. Martin Kiel/GWK, KM Sarah-Lena Walf, KM Johanna Dehio, Valentina Karga, Svenja Bickert-Appleby, Ludwig Kannicht, Laura Straßer, Björn Weigelt

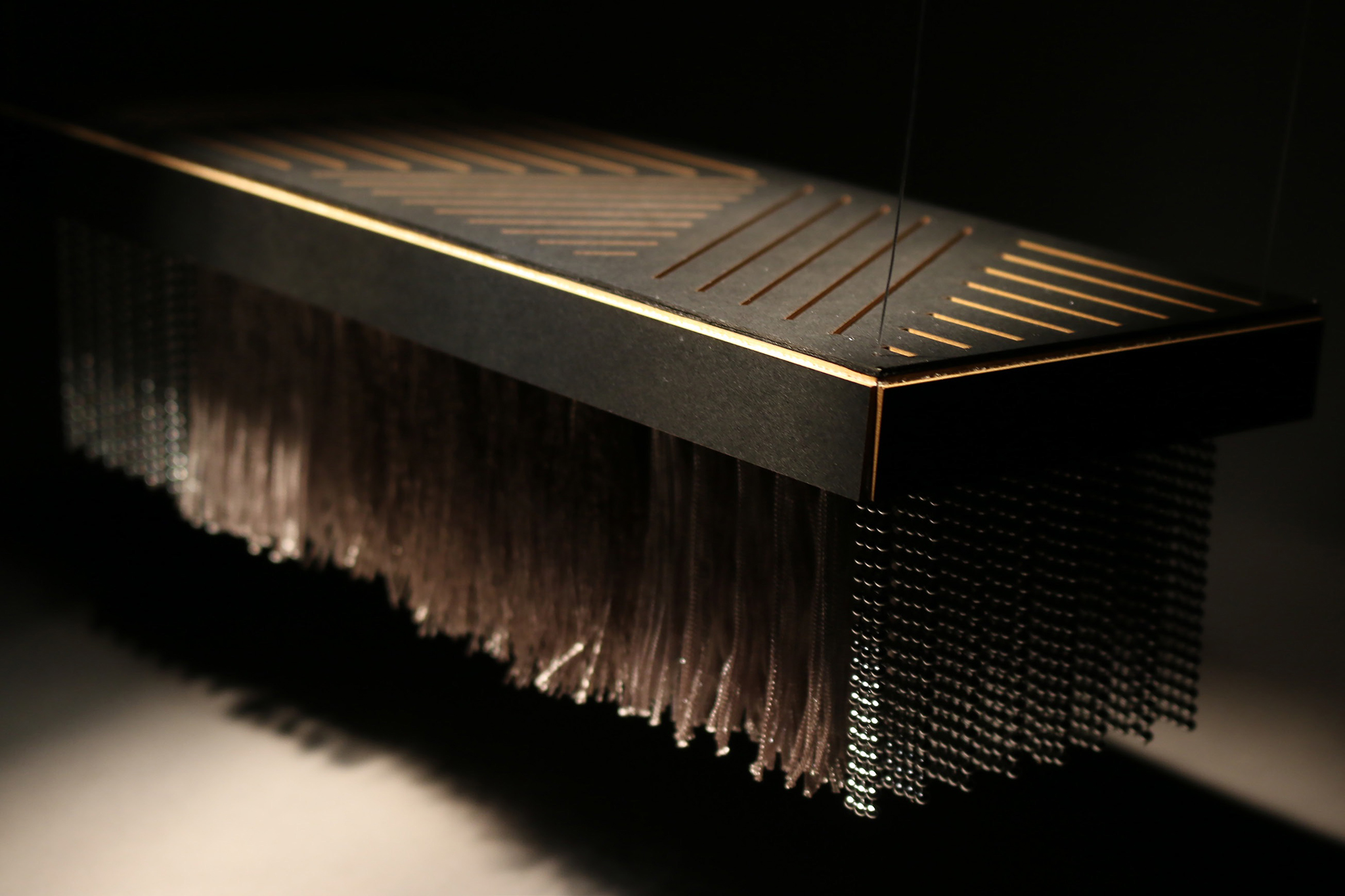

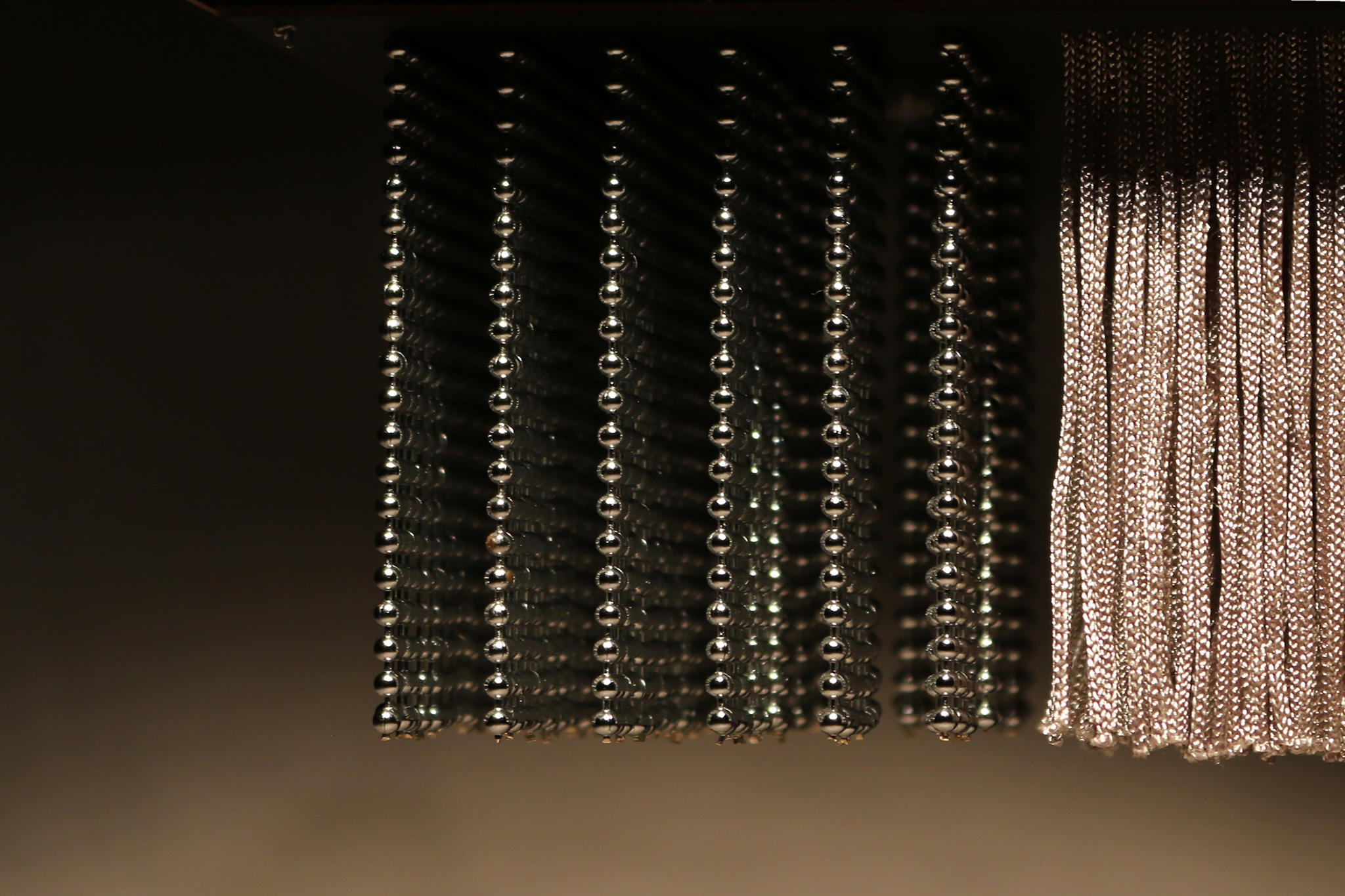

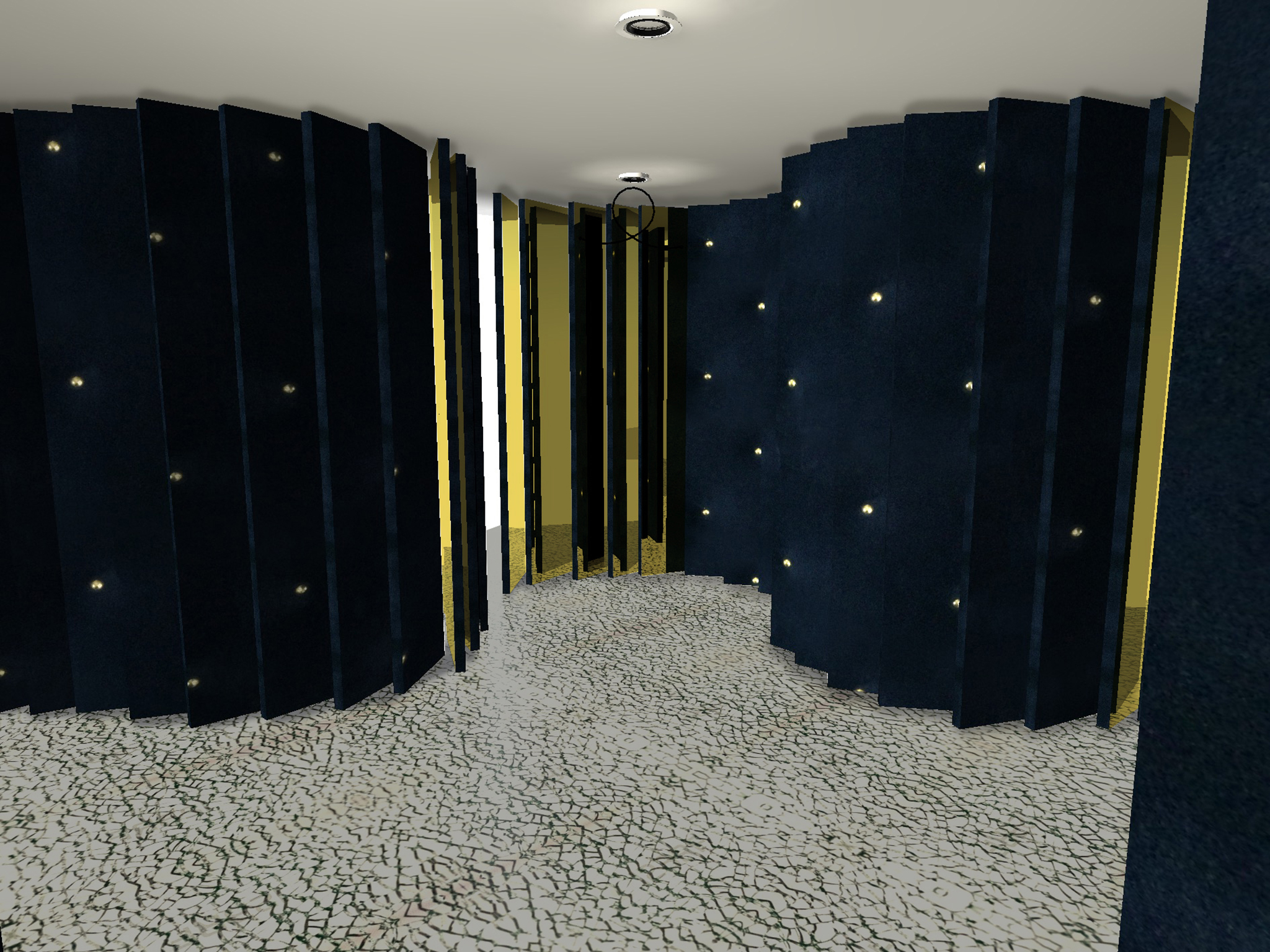

INSTÉTERNEL | Raum 402

Prof. Achim Heine, Prof. Valeska Schmidt-Thomsen, Gast-Prof. Stephanie Jasny, Gast-Prof. Mads Dinesen, KM Sarah-Lena Walf

INSTÉTERNEL – An international meeting of high-end and luxury companies and a new generation of design students from the fields of interior, product and fashion design from France and Germany. Five luxury houses from France (members of Comité Colbert) and five high-end companies from Germany (members of Meisterkreis) invited all students to visit their headquarters to widen their view on their particular history, design philosophy and manufacturing processes. 20 students from ENSAAMA Paris were paired with 20 students from UdK Berlin, each team working for a company pair from Germany and France.

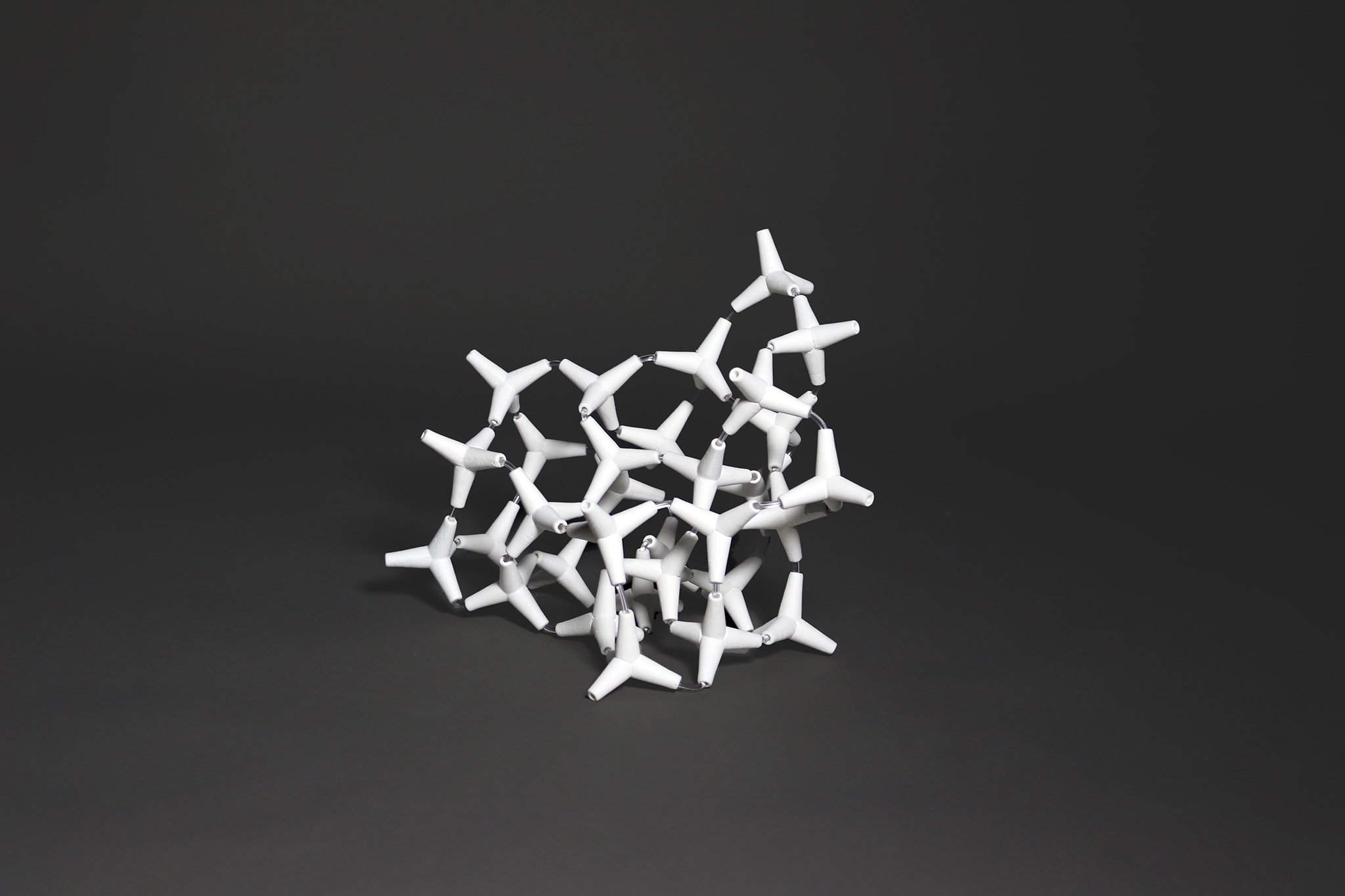

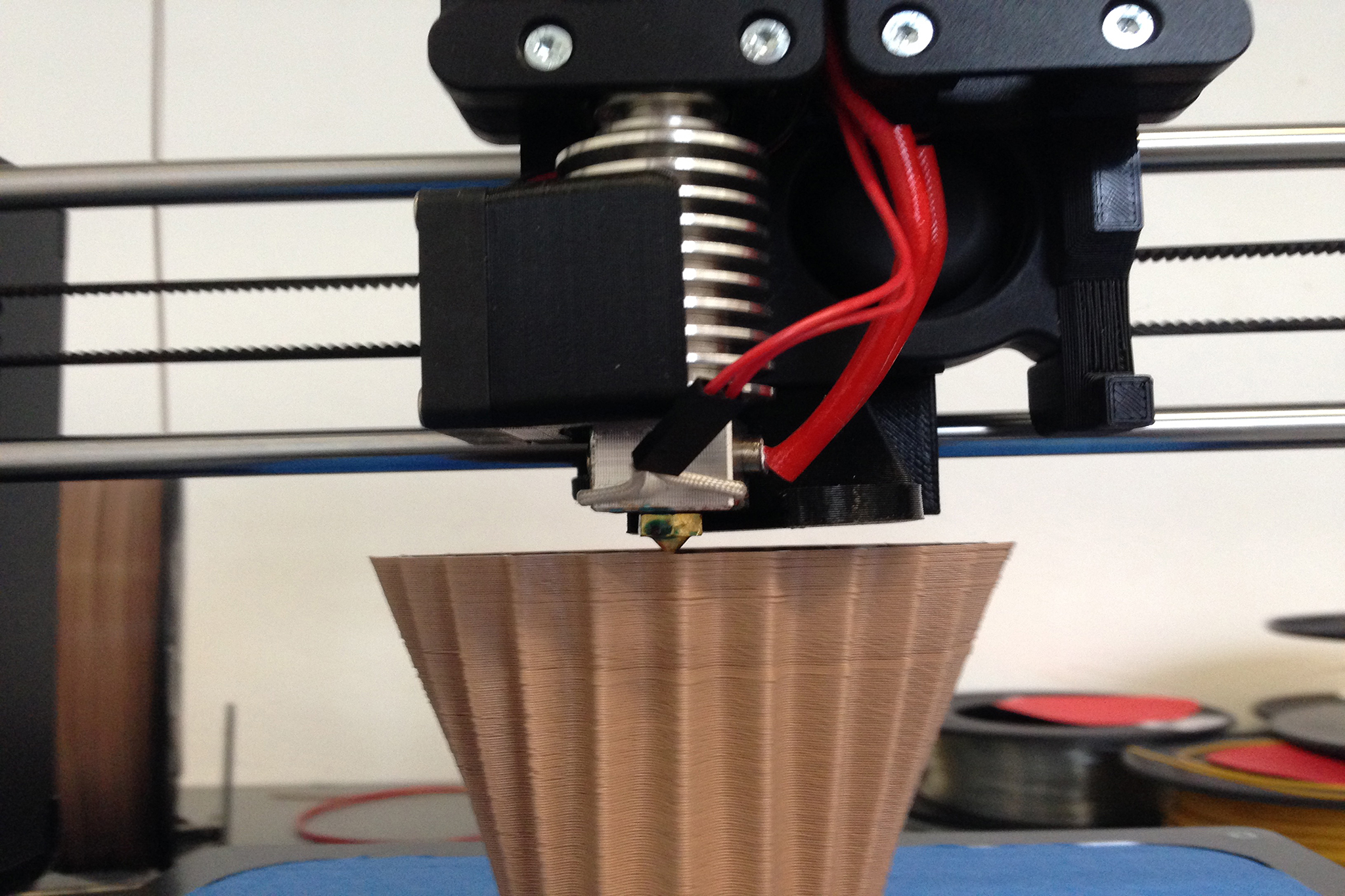

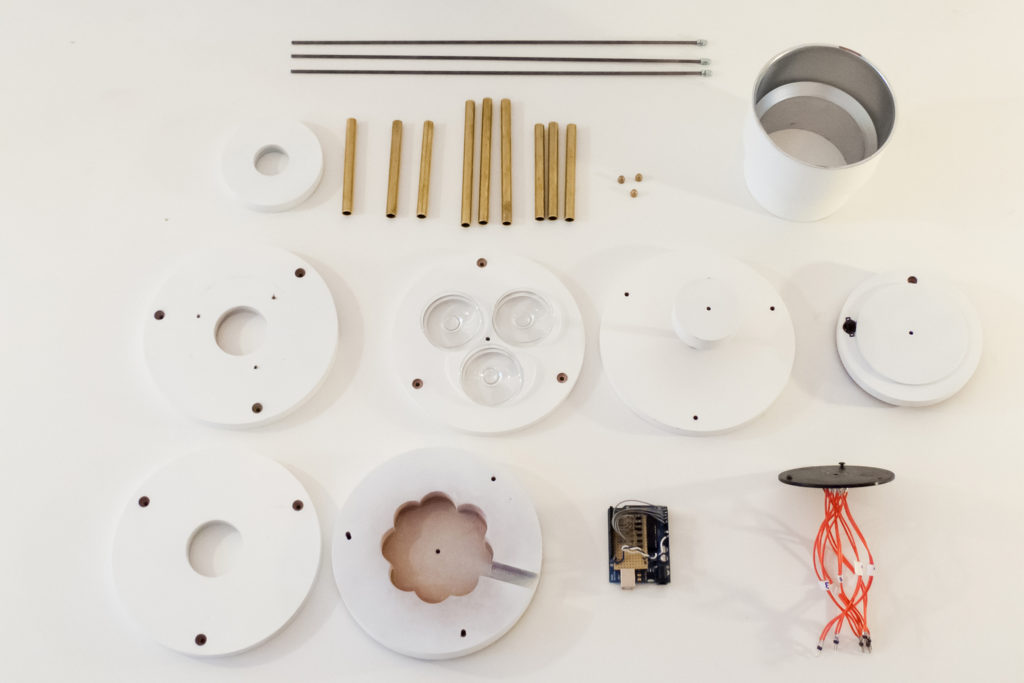

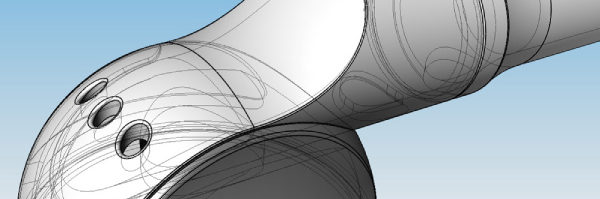

Industrial Design – Technologie | Raum 407 Industrial Design – Technologie

Betreuer: Prof. Holger Neumann, Dipl. Des. Dirk Winkel, LB Steffen Schellenberger, LB Alexander Klombis

Studieninhalte: Arbeitsergebnisse aus dem Grund- und Hauptstudium aus dem WS 15/16 und Ss 2016 zu folgenden Themen:

Protomold – Rotationsguss

Superstructures – Raumstrukturen

Hock und Bock –Konstruktionen aus Stahlblech

Off the Wall – Kunststoffkonstruktion

Ort: Gebäude Str, Raum 407 und Flurbereich vor R 405, Innenhof.

Mode

Raum 306

Schneiderei: Einblicke in die Fertigung von den Arbeiten der Absolventen und Prototypenausstellung.

MAD.MAN.SCIENCE | Raum 309

Prof. Carolin Lerch, KM Lars Paschke

What designers need is knowledge ‘for’ changing the world not knowledge ‘of’ what it is. Scientists want knowledge of what it is. They want to tell us how things are. Designers want to change it. Design is not interested in describing what it is but in changing what it is.

LOCAL INTERNATIONAL | Raum 312

Prof. Valeska Schmidt-Thomsen, Gast-Prof. Philipp Rupp

Das Modedesign-Projekt local international initiiert einen akademischen Austausch zwischen Modedesigner_innen und Studierenden aus Berlin und Bangladesch, einem der international wichtigsten Mode-Herstellungsländer. Ziel des Projekts ist es, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und fairen Handel in der Mode-Industrie zu schaffen. Mit local international vernetzt das Goethe-Institut Bangladesch, gemeinsam mit der BGMEA University of Fashion and Technology in Dhaka, der weißensee kunsthochschule berlin und der Universität der Künste Berlin Modeschaffende aus Berlin und Dhaka. Im Anschluss an die Forschungsreisen entwickelten die 22 Modestudierenden aus Dhaka und Berlin neue nachhaltige Design-Ansätze.

DENIM OTAKU | Raum 313

Gast-Prof. Philipp Rupp, KM Jana Patz

Der Begriff Otaku bezeichnet im Japanischen Fans, die von ihrer Leidenschaft besessen sind. Die japanische Kultur zeichnet sich durch ihre Fähigkeit, auswärtige Einflüsse zu verarbeiten und zu transformieren, aus. In kulturellen Transformationsprozessen wurden und werden die Stilelemente analysiert und verfeinert. So wurde auch die Jeans, ausgelöst durch die Faszination der japanischen Jugend der 50er Jahre für alles Amerikanische, in Japan nachgewebt und zur Perfektion gebracht dies führte zur Neuinterpretation und Verfeinerung des ur- amerikanischen Textiles.

Heute gilt japanisches Denim als das beste weltweit. Im Entwurfsprojekt werden traditionelle japanische Kleidung und der Denim mit seinen Kulturhistorischen Bedeutung Ausgangspunkt für den eigenen Entwurf sein.

Der weltgrößte Denimhersteller VICUNHA hat als Kooperationspartner verschiedenen Denimqualitäten für Experimente und den Entwurf zur Verfügung gestellt.

DENIM, PEPITA, GLENCHECK | Raum 314

Dipl. Des. Christina Kleßmann

Technologieseminar Weben

Variationen von Gewebeklassikern durch Veränderungen von Einzug, Bindung, Farbverflechtung und Material. In diesem Webereiseminar findet eine Übersicht und Recherche zu ‚klassischen’ Gewebebindungen statt. Der Fokus liegt auf der Nacharbeitung dieser ausgewählten Bindungen sowie deren Variationen und Irritationen („Webfehler“).

MENSCHEN AM SONNTAG | Raum 315

Prof. Wowo Kraus, KM Sarah Effenberger

Was bedeutet der Sonntag für unsere heutige Gesellschaft? Was bedeutet „Sonntagskleidung“ oder „Festtagskleidung“ heutzutage für uns? Und zu welchen Anlässen holen wir sie aus dem Schrank? Wie verbringen wir diesen Tag? Und welche Bedeutung hat er, sobald wir über den Tellerrand des „Okzidents“ schauen?

DAS TUCH | Raum 317-318

Dipl. Textildesignerin Julia Kunz

Technologieseminar Drucken/Färben/Handwerkstechniken

Das Tuch: es wird durch sein Design zu einem Halstuch, Kopftuch, Handtuch, Taschentuch…

Die Auseinandersetzung und Entwicklung liegt hier darin das Tuch durch Form, Material, Verwendungen neu zu definieren.

// Marina Kitsukawa

// Marina Kitsukawa

// Christine Sattler

// Christine Sattler

diverses Fahrrad Werkzeug

diverses Fahrrad Werkzeug verschiedene Hintergründe auf der Rolle

verschiedene Hintergründe auf der Rolle

Aufsatz für den Blitzkopf um scharf abgegrenzte Spots zu erzeugen

Aufsatz für den Blitzkopf um scharf abgegrenzte Spots zu erzeugen

kleine 116W Halogen Leuchte mit Reflektor

kleine 116W Halogen Leuchte mit Reflektor es gibt verschiedene Softboxformate, die ihr zur Blitzanlage

es gibt verschiedene Softboxformate, die ihr zur Blitzanlage

mobile Blitzanlage Bowens Gemini GM500R

mobile Blitzanlage Bowens Gemini GM500R 2 Manfrotto Kamerastative

2 Manfrotto Kamerastative

verschiedene Stative mit unterschiedlichen Aufsätzen für Blitzköpfe/Reflektoren/Hohlkelhen etc.

verschiedene Stative mit unterschiedlichen Aufsätzen für Blitzköpfe/Reflektoren/Hohlkelhen etc. Halogenstrahler groß mit Stativ

Halogenstrahler groß mit Stativ kleiner Halogenstrahler mit Stativ

kleiner Halogenstrahler mit Stativ aktiver 15″ Neodym Subwoofer

aktiver 15″ Neodym Subwoofer 1A Fahrradanhänger mit Kupplung

1A Fahrradanhänger mit Kupplung

Spotmeter F von Minolta

Spotmeter F von Minolta Nikon D700

Nikon D700 Zeiss Ikon Perkeo AFS

Zeiss Ikon Perkeo AFS Fernauslöser für Canon und Nikon

Fernauslöser für Canon und Nikon Camcorder SDR-S26 von Panasonic

Camcorder SDR-S26 von Panasonic Wenn es mal schnell gehen muss:

Wenn es mal schnell gehen muss: LED Strahler für Tabletop Shootings

LED Strahler für Tabletop Shootings funktioniert mit üblichem Smokefluid (muss allerdings selbst gekauft werden)

funktioniert mit üblichem Smokefluid (muss allerdings selbst gekauft werden)