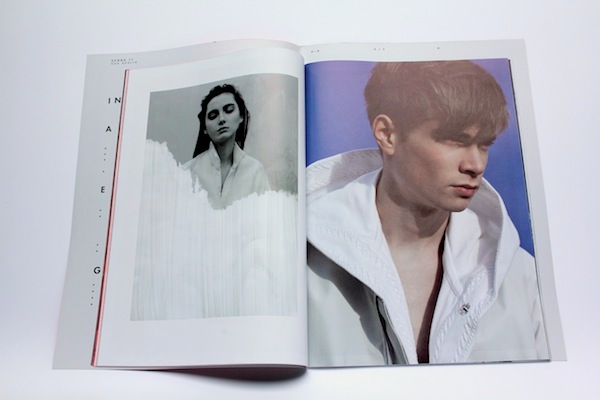

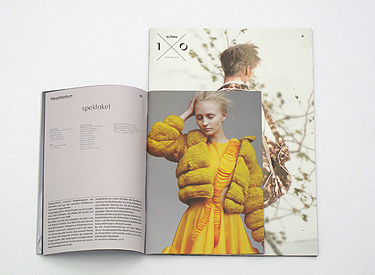

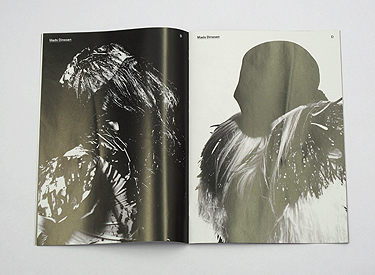

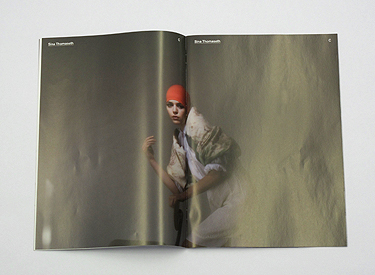

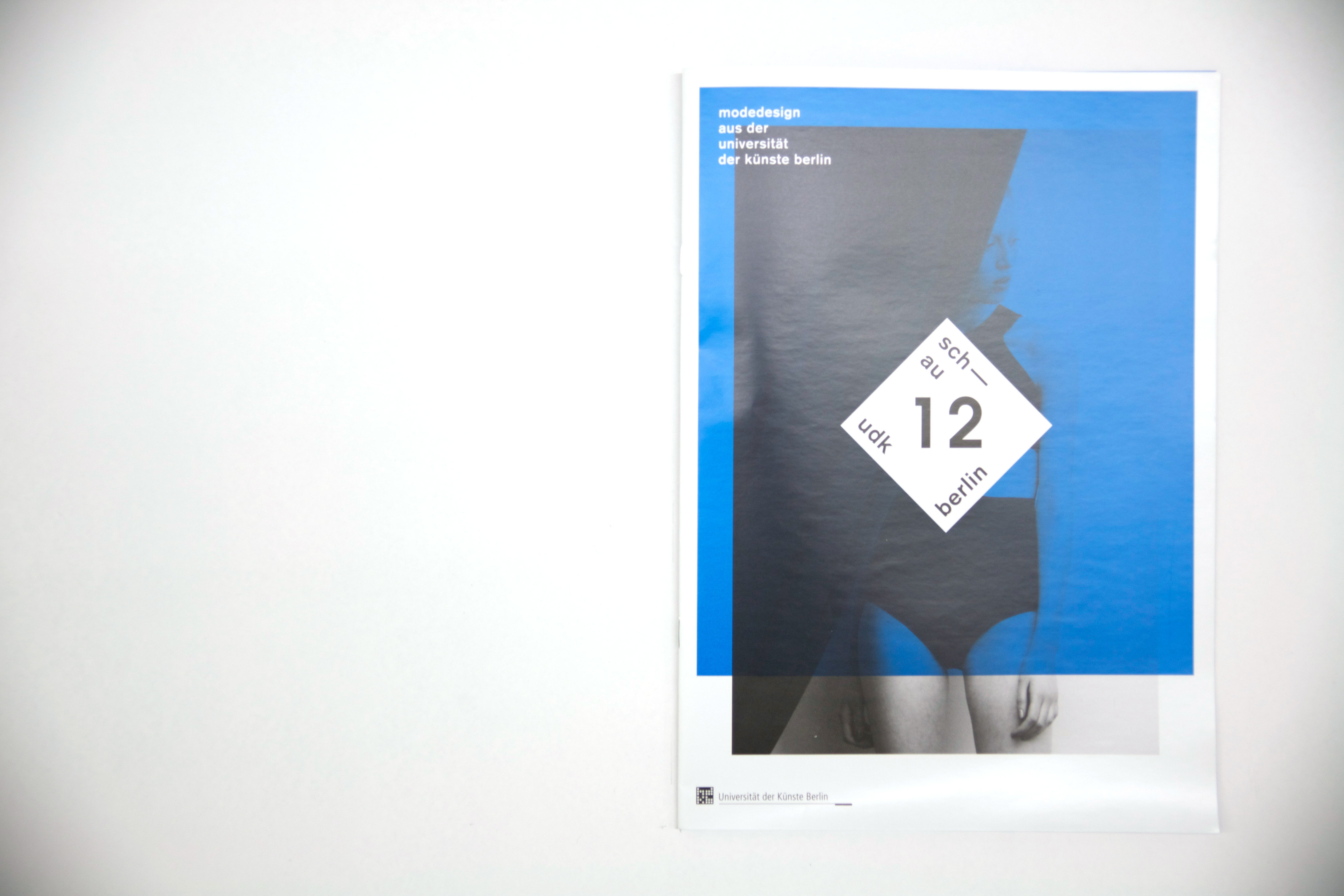

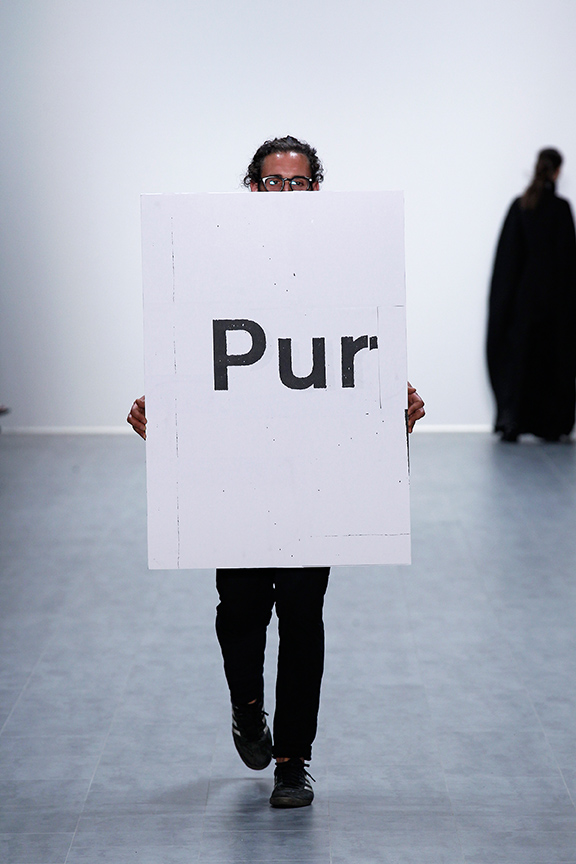

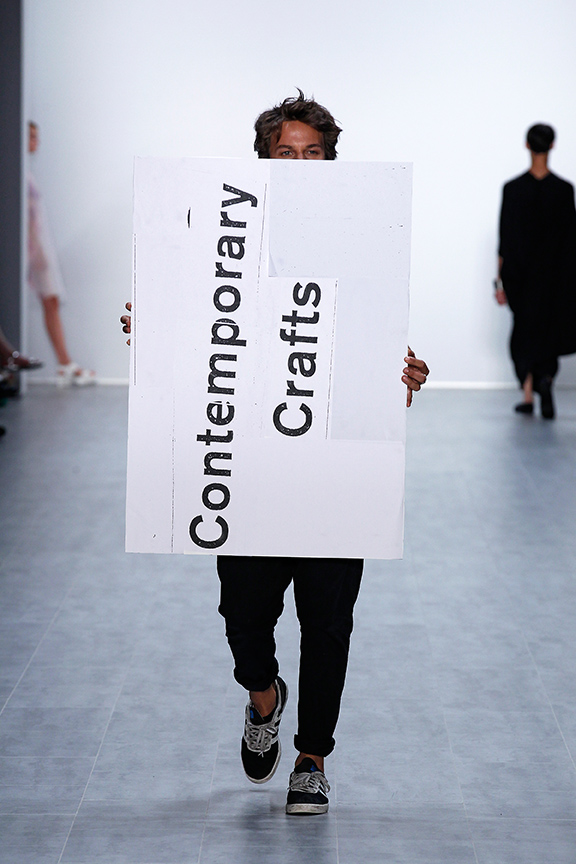

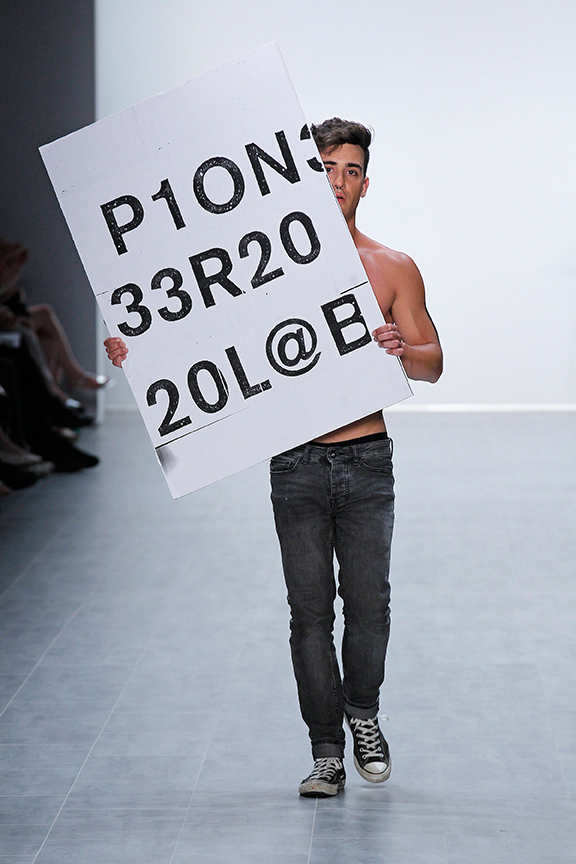

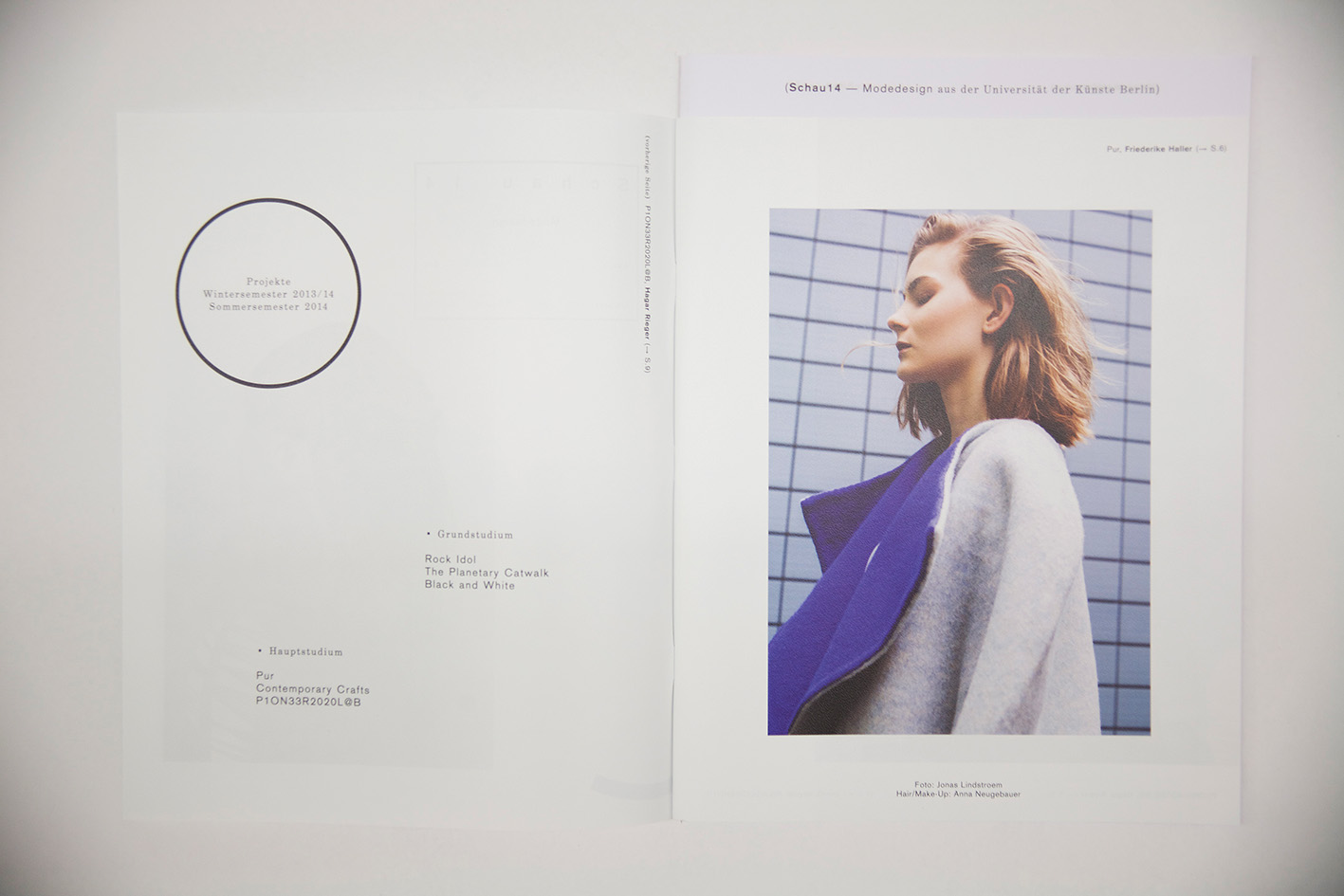

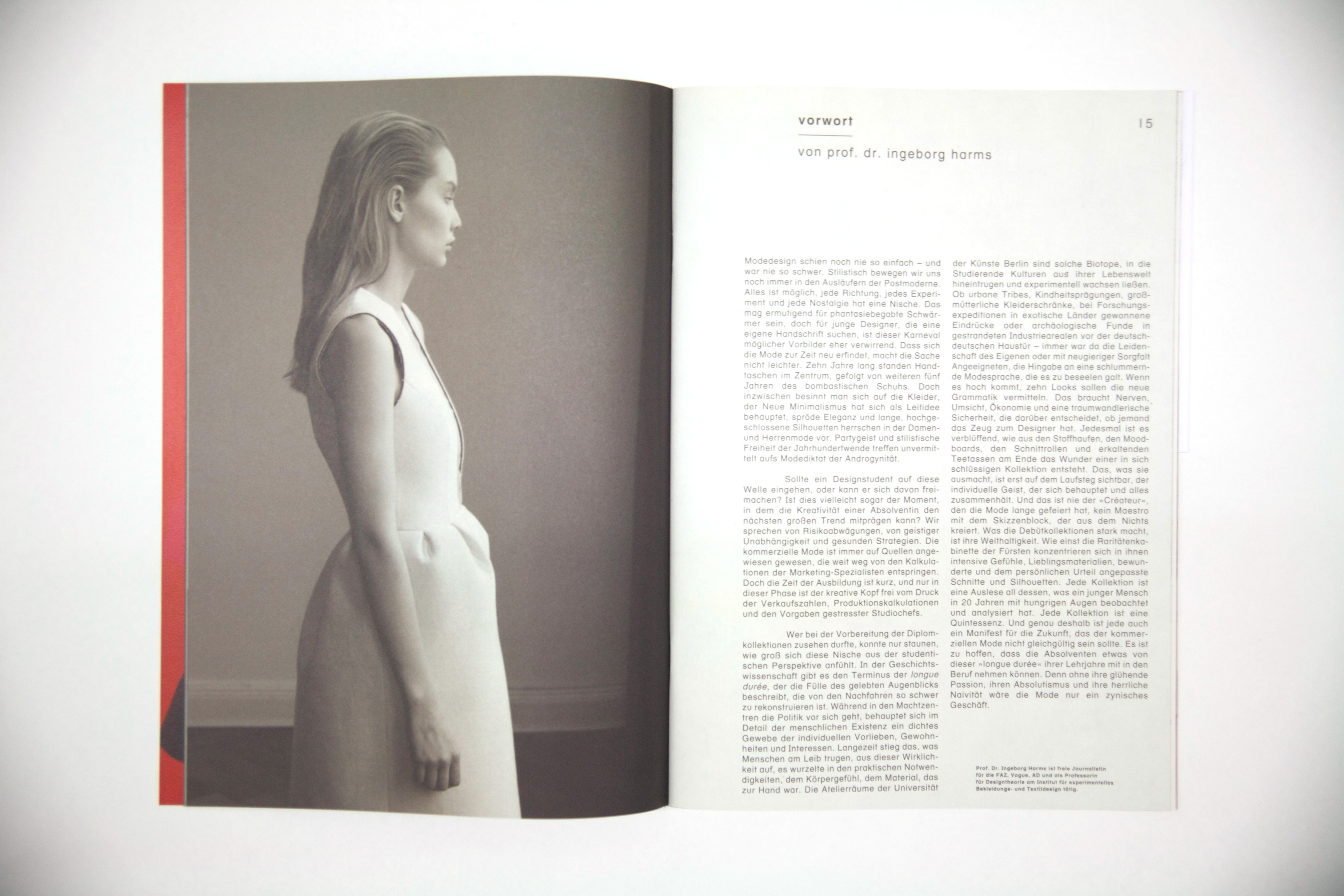

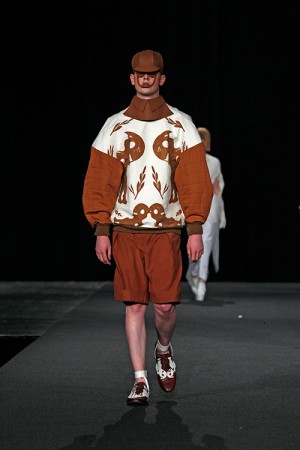

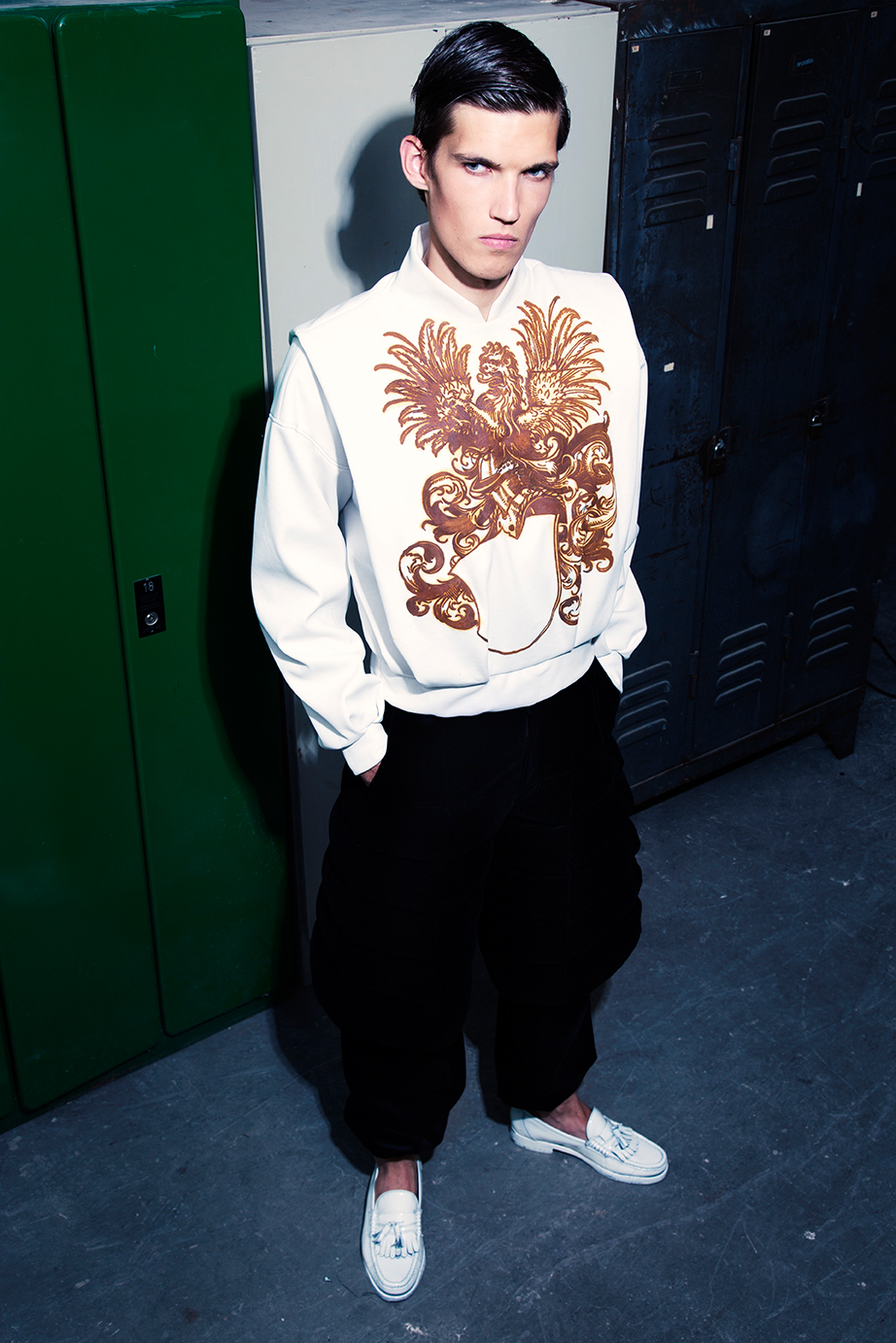

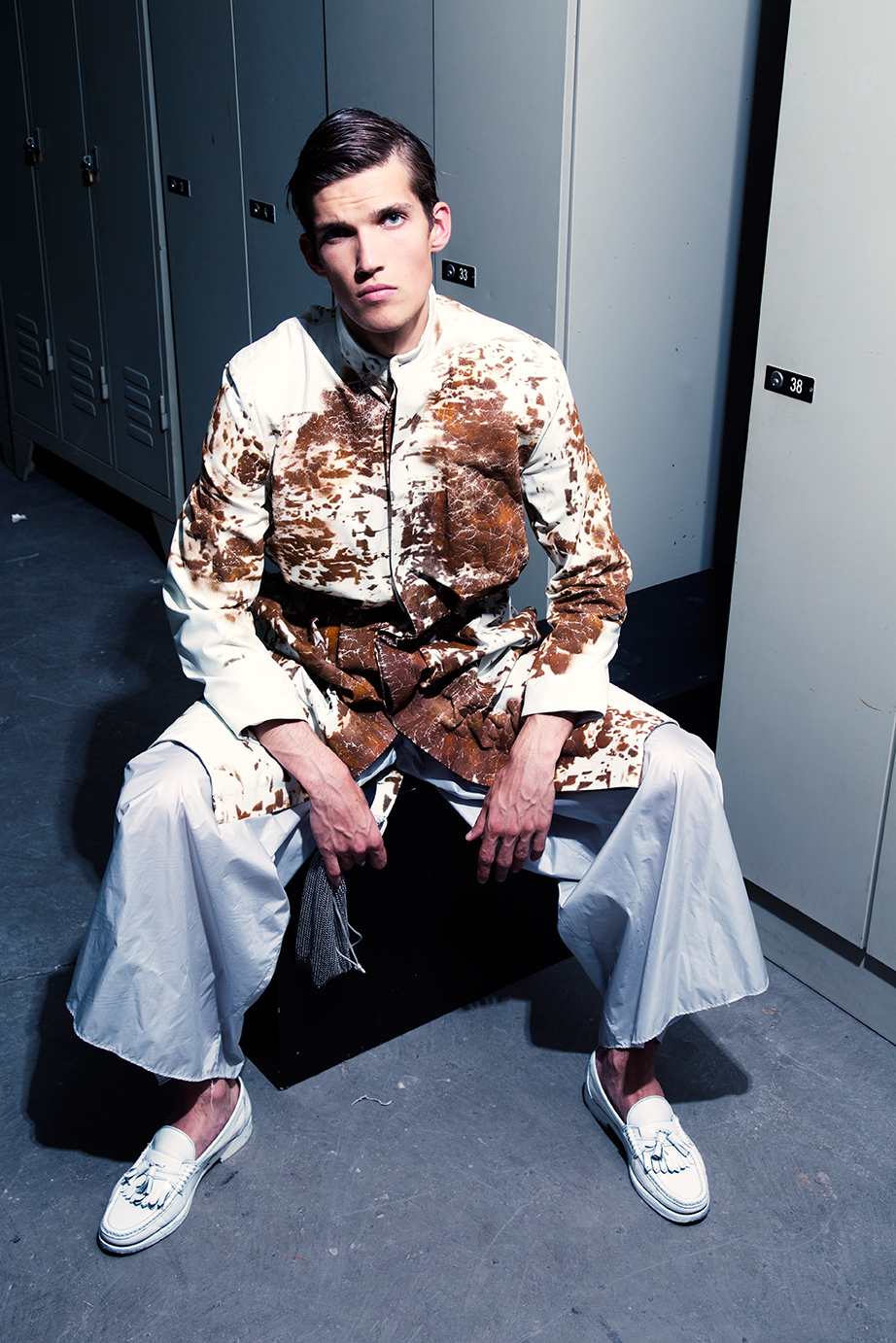

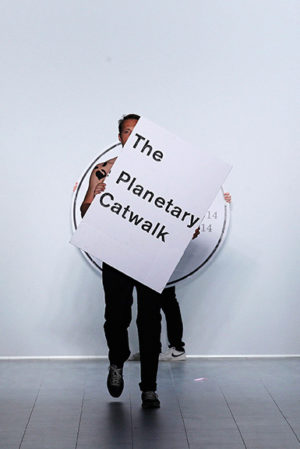

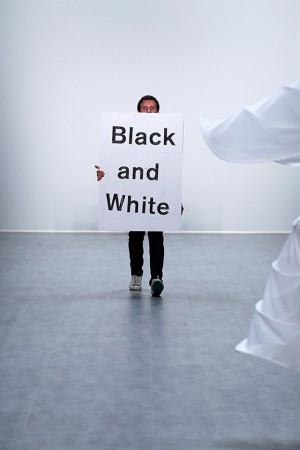

The Planetary Catwalk // WS 2013/14 // Grundstudium

The likelihood of the existence of a parallel universe is extremely high*. This means that perhaps out there, planets exist that are almost the same as ours with just a few differences.

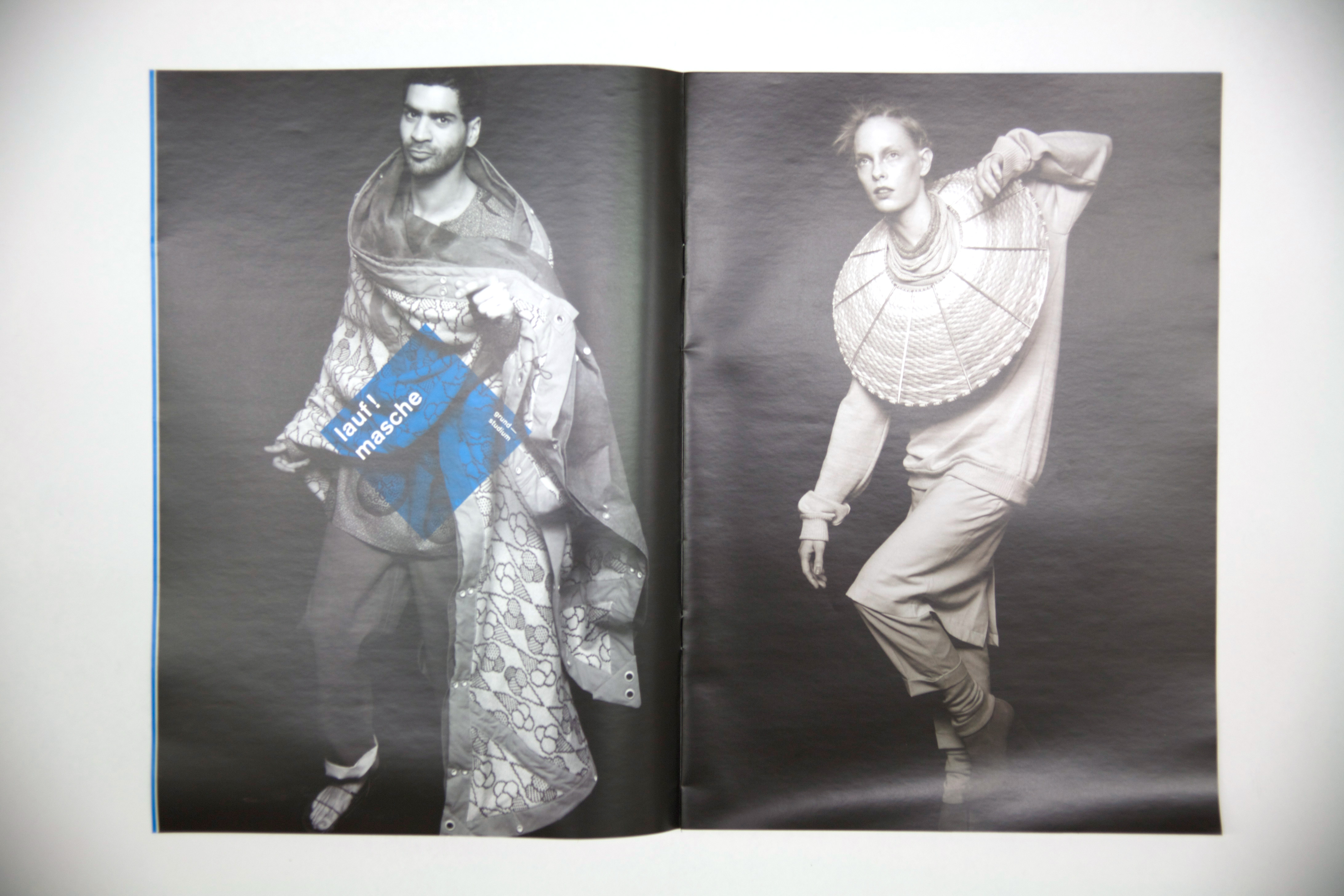

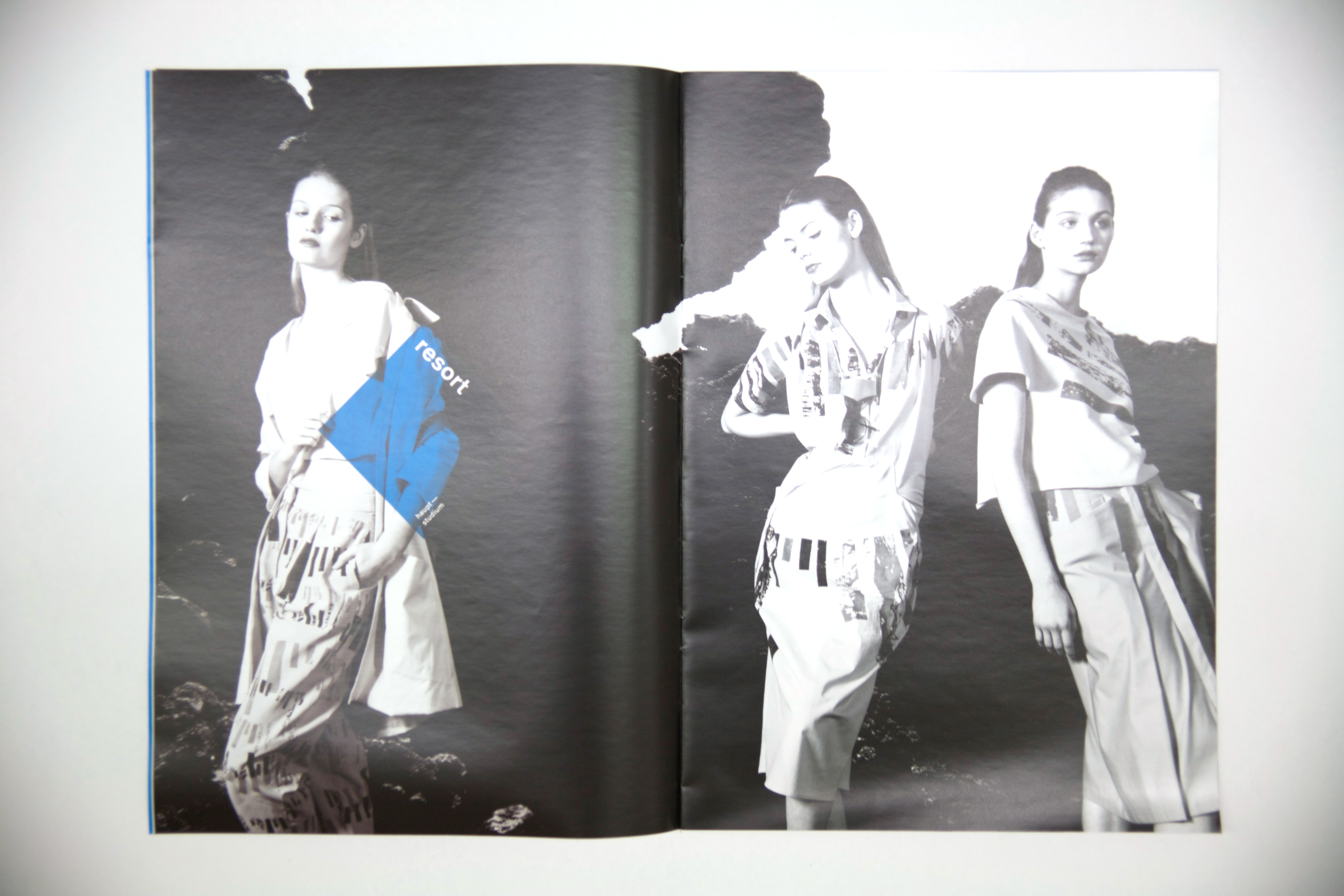

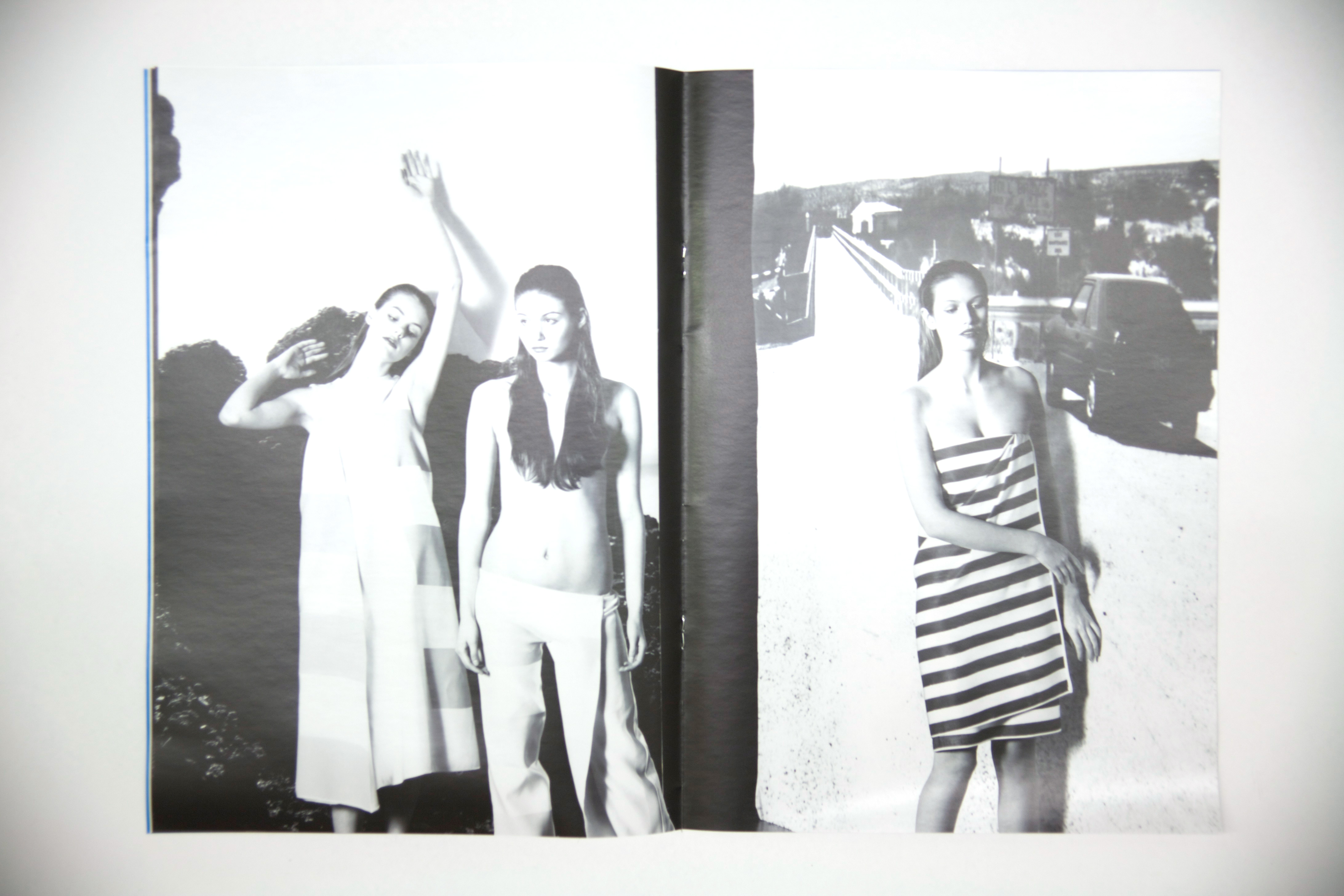

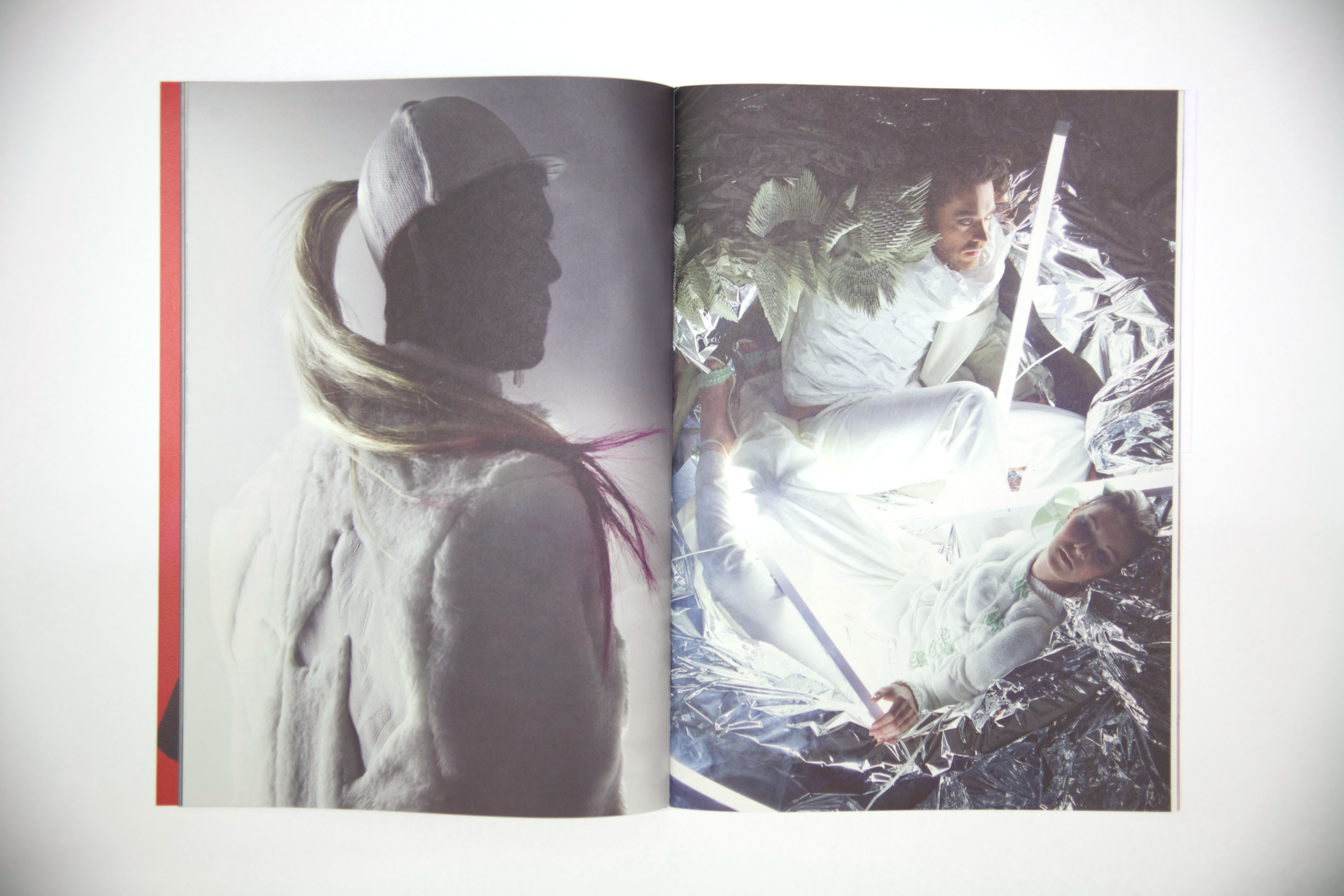

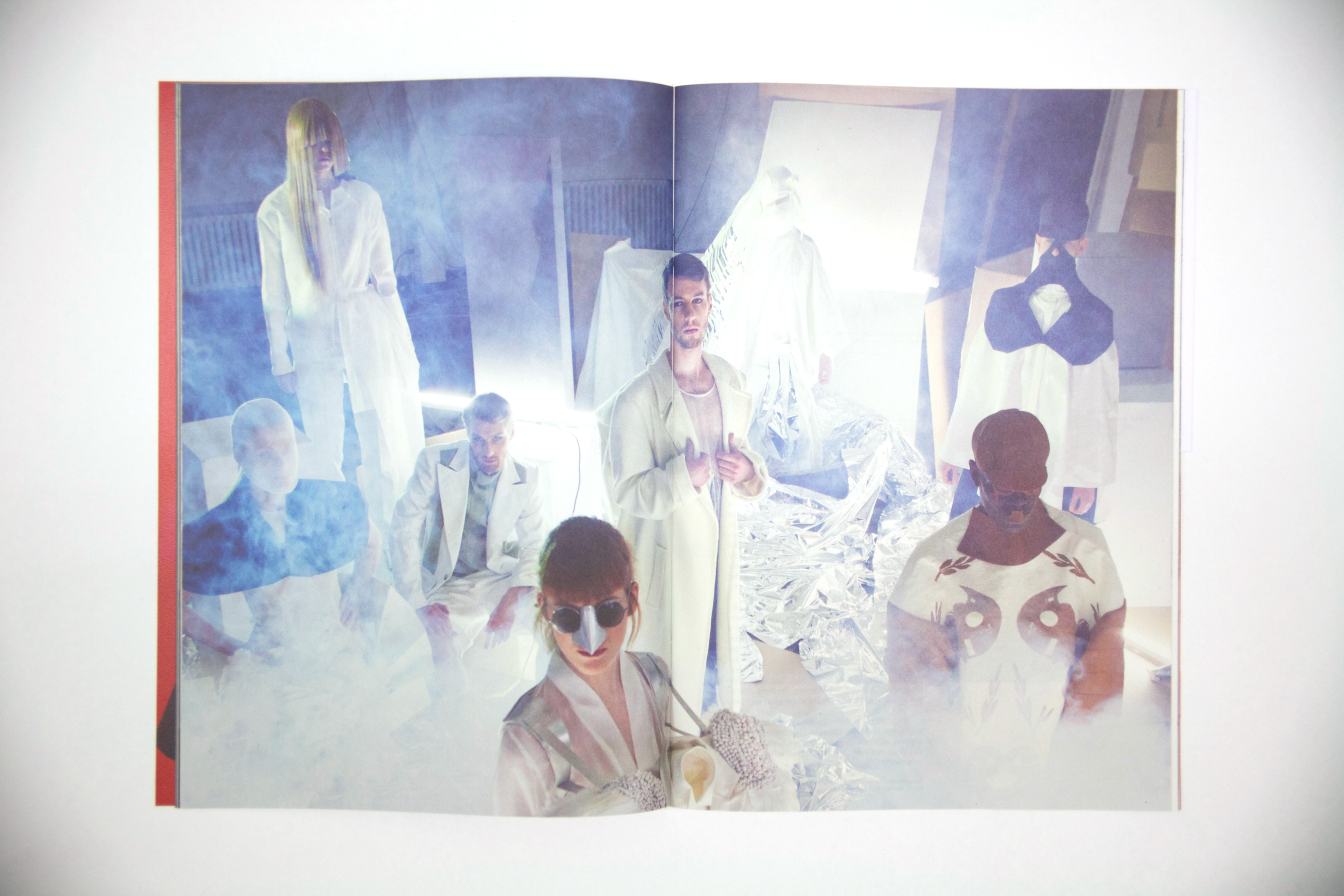

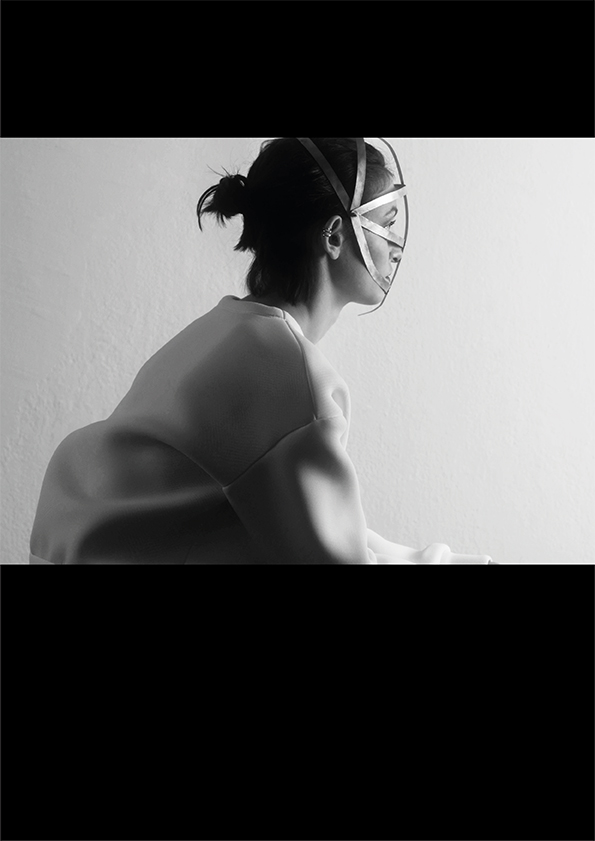

Imagine…. Imagine these parallel universes and planets. What do they look like, what are they made of, what do they feel like, what social structure exists and most importantly, what, as a result of these factors, do it’s inhabitants wear?

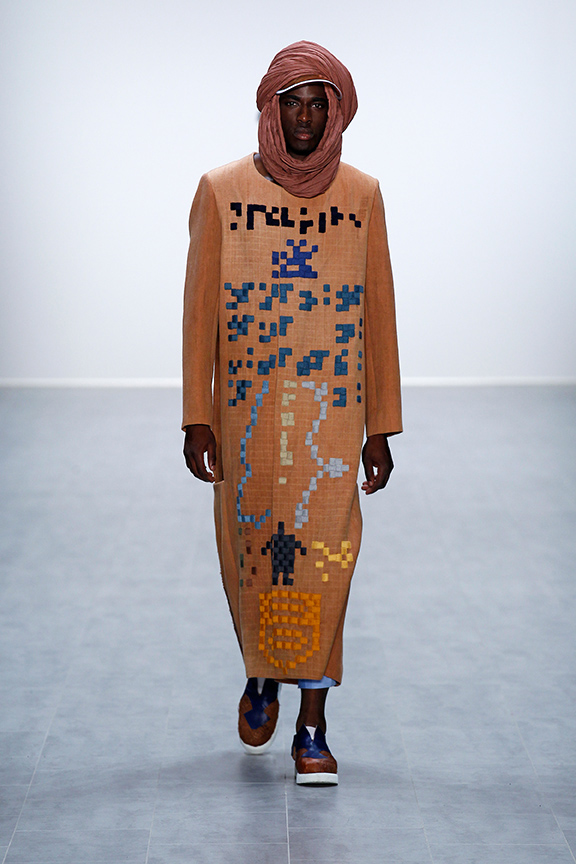

The aim of this project is to come up with ideas for a specific planet in which a fashion industry exists not entirely unlike our own, but with crucial differences. These differences are the byproducts of the geological, ecological, social and political circumstances of the planet. As a result, the students are required to develop a design that caters to, or speaks of, or functions for, the planet and its citizens’ unique condition. If fashion is asked to represent the social, cultural and political spirit of a distant planet, then parts of our current fashion design system such as seasonality and self-reference become irrelevant. The students are asked to think broadly and to think long term. By emulating the methods of a science fiction writer, the parallel and the future are conjured up and in so doing, allow the students to imagine and propose alternative and future forms for the fashion industry.

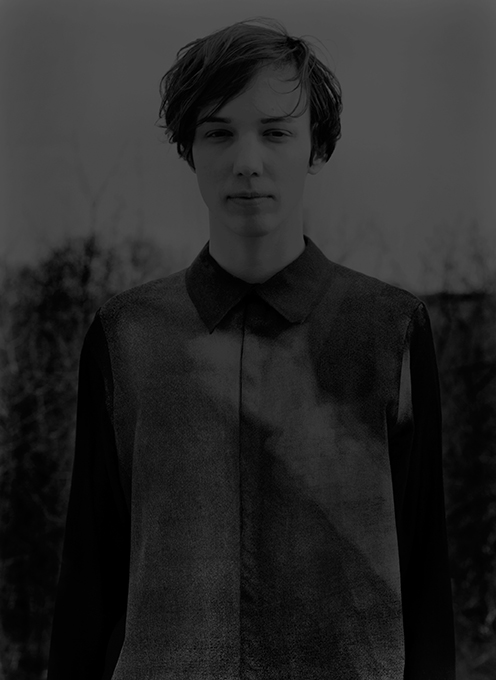

The following are some of the specific questions we asked the students to consider: Is the gravity on the planet strong or weak? Is the planet rich in a particular mineral or overrun by a particular animal or plant? What are the garments made from and how are they manufactured? How might fashion and its industry have developed on a genderless planet? Who produces the clothes and what do models look like? What clothing types, shapes and codes have developed? // von Prof. Marloes ten Bhömer

*For theoretical proof of this idea; http://www.radiolab.org/blogs/radiolab-blog/2008/aug/12/the-multi-universes/

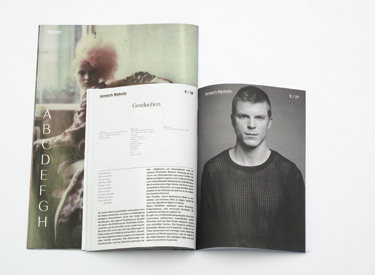

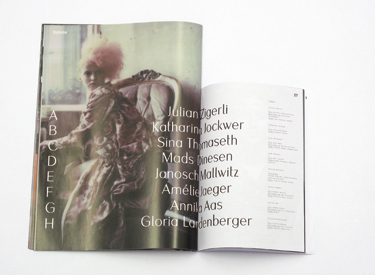

Lehrende: Prof. Marloes ten Bhömer // KM Franziska Schreiber

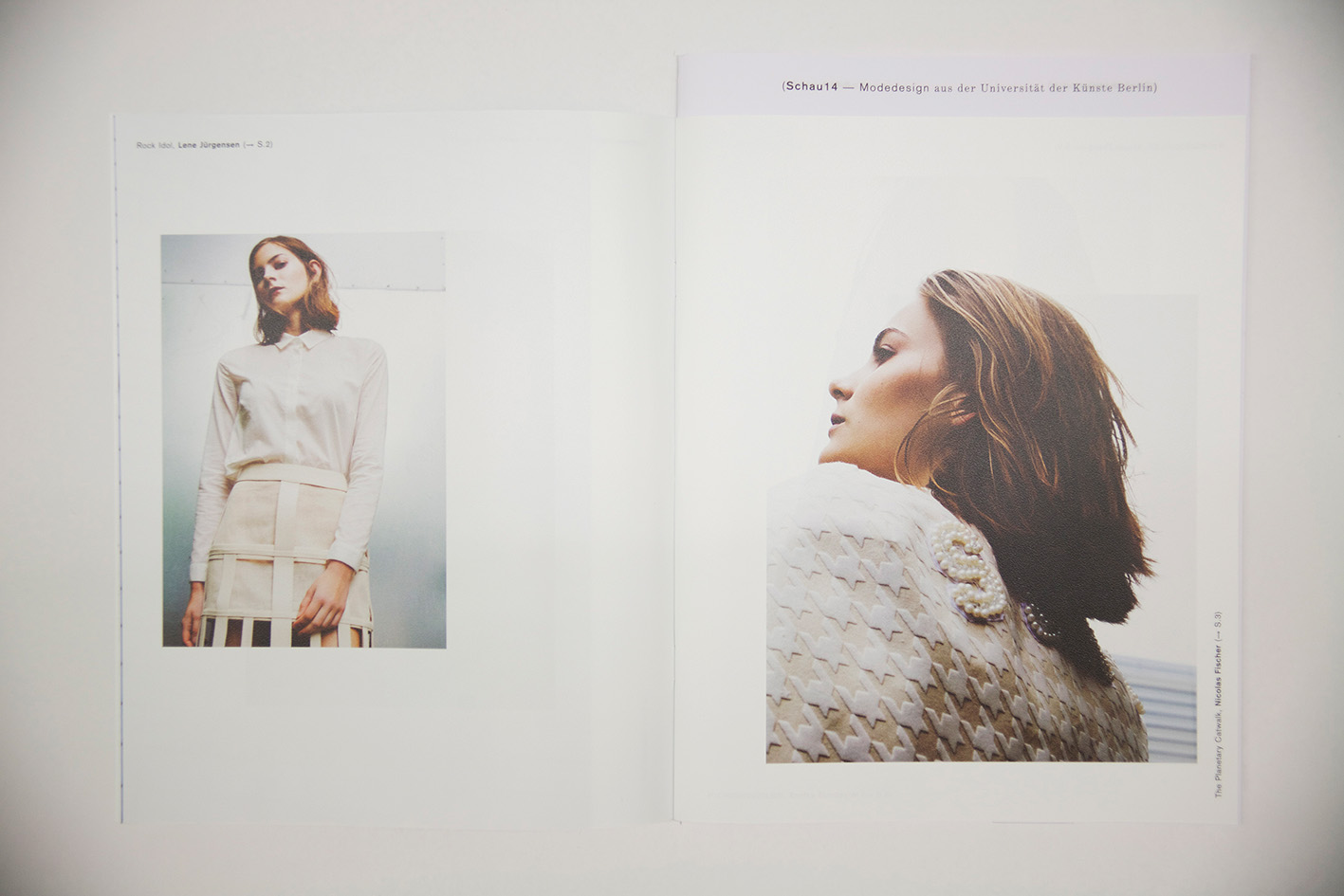

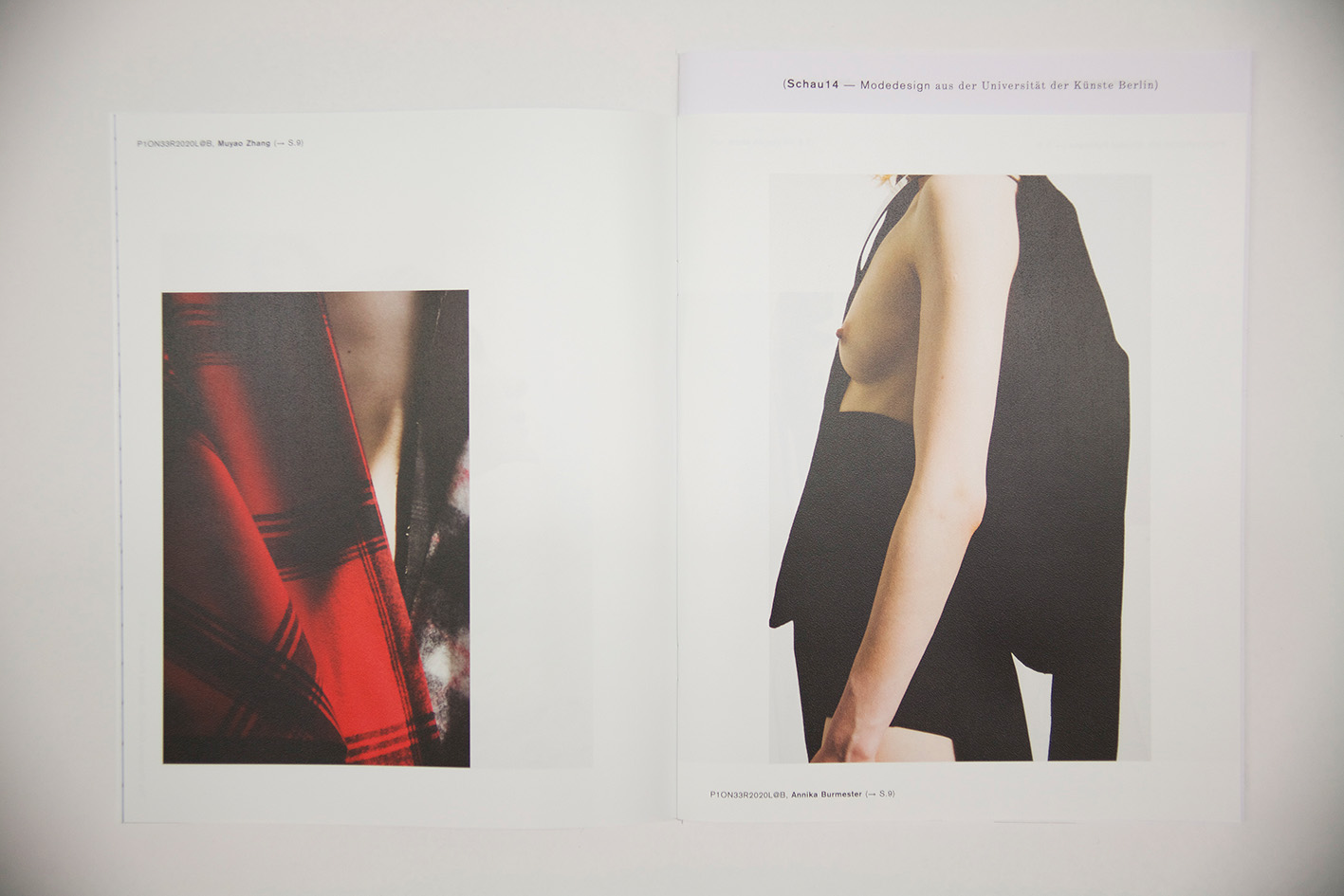

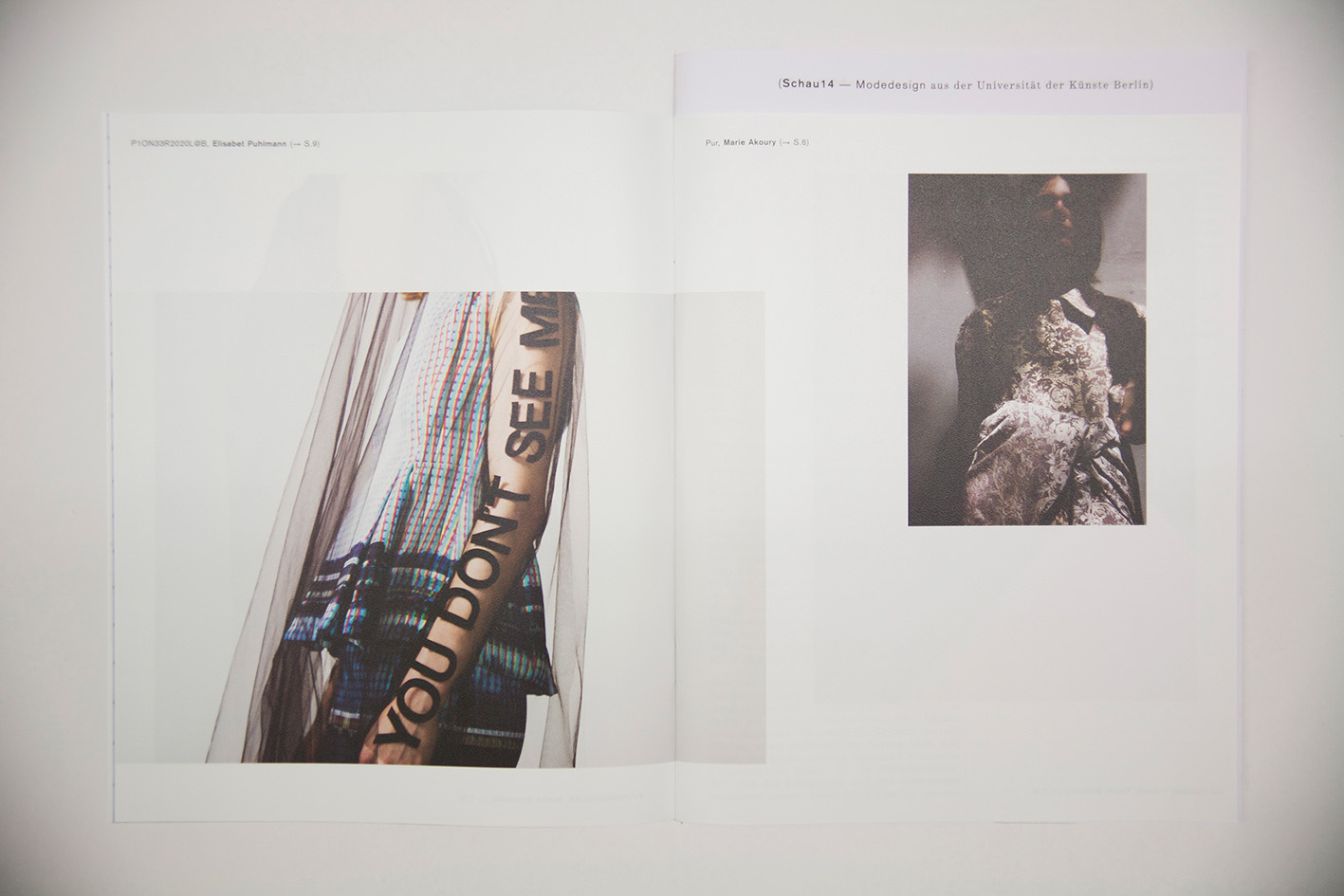

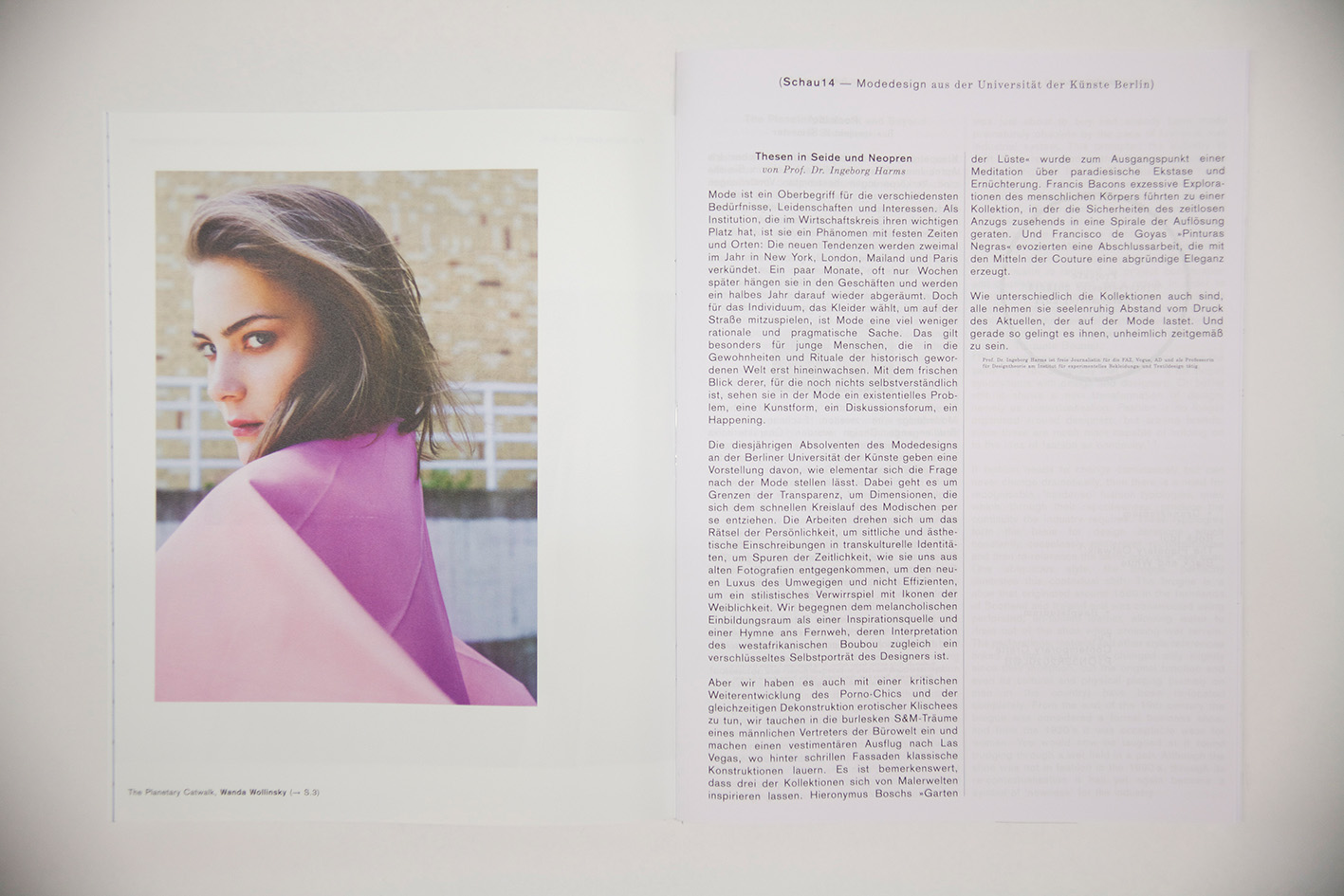

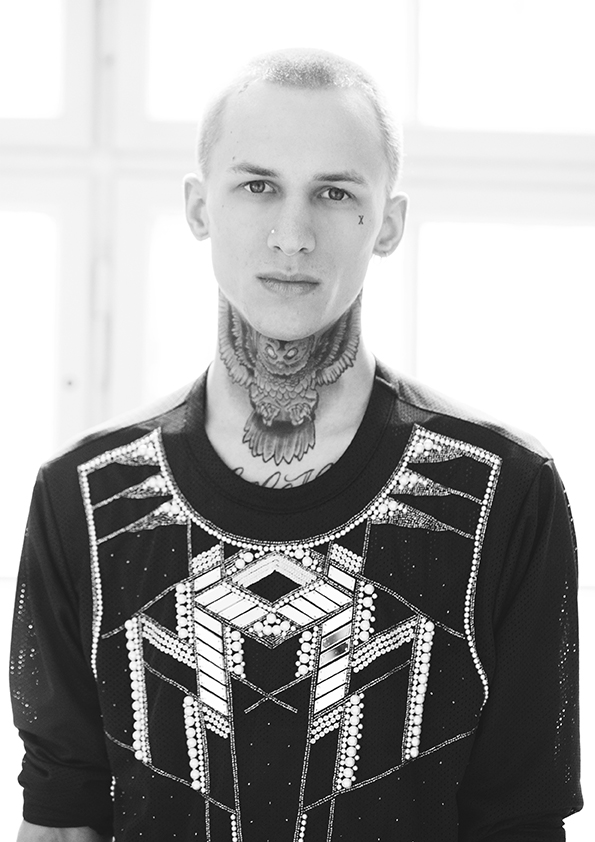

Studierende: Aicha Abbadi // Julia Bajanova // Nicolas Fischer // Katharina Heckmann // Kasia Kucharska // Claudia Lausegger // Katharina Lutat // Florian Mathé // Tuan Nguyen // Bianca Schurina // Eric Schiele // André Törner // Wanda Wollinsky

The Planetary Catwalk and Beyond // by Prof. Marloes ten Bhömer

Fashion is often seen as changing at a rapid pace. Whereas a majority of fashion companies and independent designers churn out new collections seasonally with some showing pre-collections inter-seasonally, the rise in online fashion sales and the birth of ‘fast fashion’ companies has created a breakneck supply and demand chain. Some ‘fast’ companies launch products ten or more times per year and, according to Julia Fowler from data mining and forecasting company EDITD: “Seasonal fashion is dead and speed-to-market now is the market — even on the high end.” These companies have even started to design collections according to the latest trending Google keyword searches, Twitter likes or popularity points on Pinterest. According to Amanda Massello, Associate Ecommerce Strategist at Demandware: “In the digital age, it should come as no surprise that search trends follow the rise and fall of fashion (and cultural) trends.” What this means is that if, for example, enough people ‘search’, ‘like’ or ‘pin’ a ‘block print shift dress’, then block print shift dresses will be produced as soon as possible within the limitations of lead times. Moreover, as a result of the sudden increase in block print shift dresses flooding the market, ‘block print shift dress’ will end up being what people search for as well.

But even if shop floors and ecommerce sites are re-stocked ever more rapidly, does that really equate into fashion itself changing at a fast rate? In 2003 I visited a 24-hour conference titled ‘Time in Design’ in the Netherlands. Guus Beumer, the director of Het Nieuwe Instituut, presented a paper at this conference in which he debunked the idea of rapid change in fashion design.

To understand his argument he explained the development of fashion at the moment it evolved into an industrial product, whereby lead-times and a seasonal cycle became the primary informing factors for the design, production and consumption of fashion. According to Beumer, when fashion became industrialised, the goal of the fashion designer shifted from creating a unique product to creating a trend product that represented the idea of the ‘here and now’. And herein lay the difficulty. When presenting the ‘here and now’ on a catwalk, it immediately outdated the previous collection that presented the ‘here and now’, which at that moment had just made it through production and was hanging on the store rack. What the consumer was just about to buy had already been made prematurely obsolete by the pace of fashions own industrial system. This prompted the industry to shift from representing the ‘here and now’ to representing ‘the future’. The idea of the future was then depicted every new season in the form of a radically different silhouette: the ‘new’ shape of ‘newness’. But this shift was too dramatic and unpopular and as a result prompted another change in fashion, one which we identify as the current modus operandi: While the idea of representing the future remains (production time is still needed), the silhouette is required to project continuation and consistency as well. As a result, in order to create newness, small adjustments or design iterations are made to a fashion silhouette/type within the confinement of that silhouette, thereby enabling the industry to present the work in a new context. To quote Beumer:

“The context changes, but the silhouette stays the same […] You could say that fashion is no longer synonymous with design and designers. Or better still: it shows a new transformation of design, namely as contextualisation. Fashion is no longer organised around designers, but around brands, since these are much more capable of holding on to the idea of fashion as continuity.”

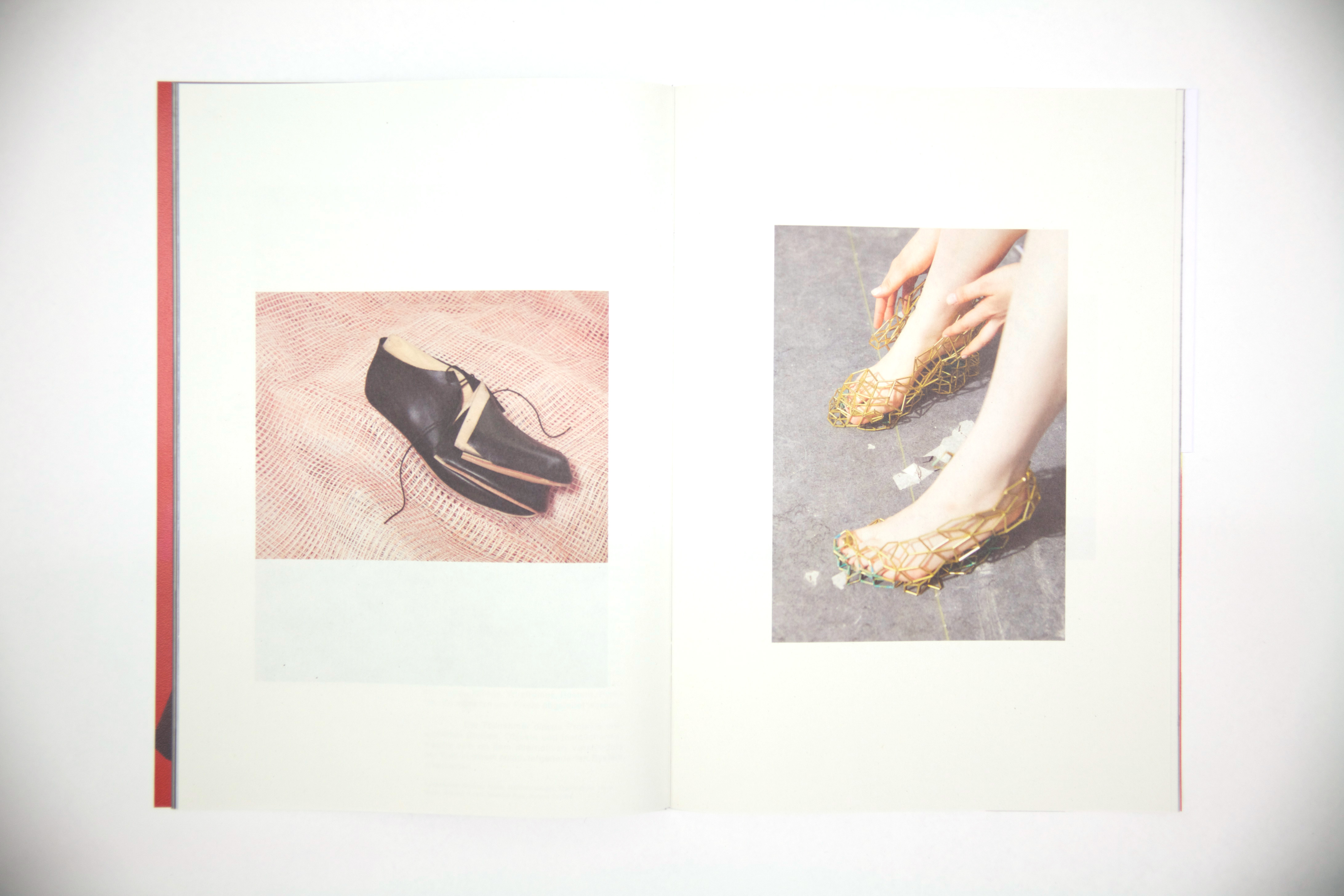

If fashion needs to change continuously but can never change dramatically, then there is a need for recognisable, ‘hardened’ fashion typologies, ones which, through their repetitiveness, produce the continuity the industry requires. These typologies form the basis for design iterations which constantly, ceaselessly, reinterpret, recontextualise and then re-reference the same type over and over. One ubiquitous style, the brogue, perfectly illustrates this contextual shift. The brogue is a shoe that originated around 1580 in the farmlands of Scotland and Ireland and was constructed using perforated, un-tanned leather, allowing water to drain out of the shoe when crossing wet terrain. The perforations, material and other style references linked to the brogue have changed only slightly since their inception, but the original function and even its cultural and physical placing (namely on men in the country) have been re-located completely. From the end of the 19th century the brogue was considered a formal business shoe, and from the 1920’s it was acceptable wear for women. You would now be laughed at if found trudging through a wet field in a pair. Although the shoe was not in fashion in the 1990’s, through its re-contextualisation it has yet again become a symbol of ‘newness’ for the industry.

So it seems that revolutionary change and innovation are not the aim of the fashion industry. Yet questions are raised as to whether re-contextualisation as a method is still relevant and desirable or up for a rethink in how and what it expresses and how it functions. When thinking about the reasons for a partial or complete overhaul of the use of fashion references, the following questions come to mind.

If the industry or discipline’s design methodology is to consistently re-format or mash-up existing fashion styles and types and is reliant on re-interpreting its own back-catalogue, could the industry become stagnant? One might also consider that the references to styles and details of garments are becoming less relevant to a generation brought up with the Internet as its primary source of knowledge. As we know, most Internet platforms have very lax methods of quoting sources, which gives rise to a lack of accountability and contextual understanding. Can this generation give new meaning by intricately mixing up styles and types when they don’t even know where these styles and types originated? Issues are also raised about the industry or discipline’s ability to be innovative and relevant outside of its own cultural milieu. While the fashion industry relies on exactly this mashing-up recipe to maintain stability and profitability, it may increasingly alienate fashion and fashion designers from sitting at the table with other creative disciplines who are addressing broad socio-political and cultural issues, and as a result are developing completely new things.

Another idea about fashion that is relevant in relation to the continuous use of fashion references, is the notion that fashion provides the ability to express identity. In the 20th century Edward Bernays, pioneer in the field of public relations and nephew of Sigmund Freud, proposed that you could link products to peoples’ emotional desires and feelings. This meant that a random object could become a specific powerful and emotional symbol to express your individual identity. While the method of consistent re-referencing and re-contextualising has produced plenty of complexity and nuances within the scope of fashion identities, this approach is not conducive to creating completely new fashion identities. According to journalist, curator and educator José Teunissen: “At this point we have realised that the idea that the body and clothing can communicate ‘individuality’ is an illusion: how unique can we really be in a branded world, with our G-star jeans, Gucci glasses and Louis Vuitton bags? But if we no longer wish to communicate our identity through our clothes, what are we actually communicating?”

These observations and questions led me to write the Planetary Catwalk brief for the UDK 3rd semester Fashion students. The premise of the project is the concept of a multiverse. Brian Greene, professor of mathematics and physics at Columbia University, bases the theory of multiverse on the idea that in an infinite cosmos, anything that can be out there, will be out there, many times over, with minor differences. That is, if ‘anything’ is based on a finite set of rules. Greene defends this concept through a wonderfully fashion-centric example, which he calls the Imelda Marcos wardrobe problem. With a finite amount of dresses and shoes (in Marcos’ case about 500 dresses and 1000 pairs of shoes), but an infinite amount of days, Imelda is going to have to repeat an outfit. If there is no end to space, the same might count for the universe, which would mean that out there, planets exist that are almost exactly the same as ours, with just a few differences.

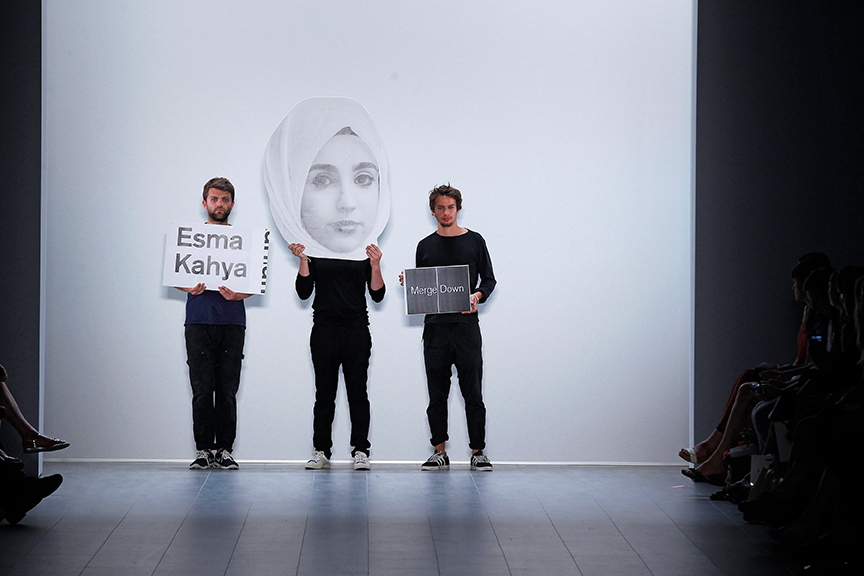

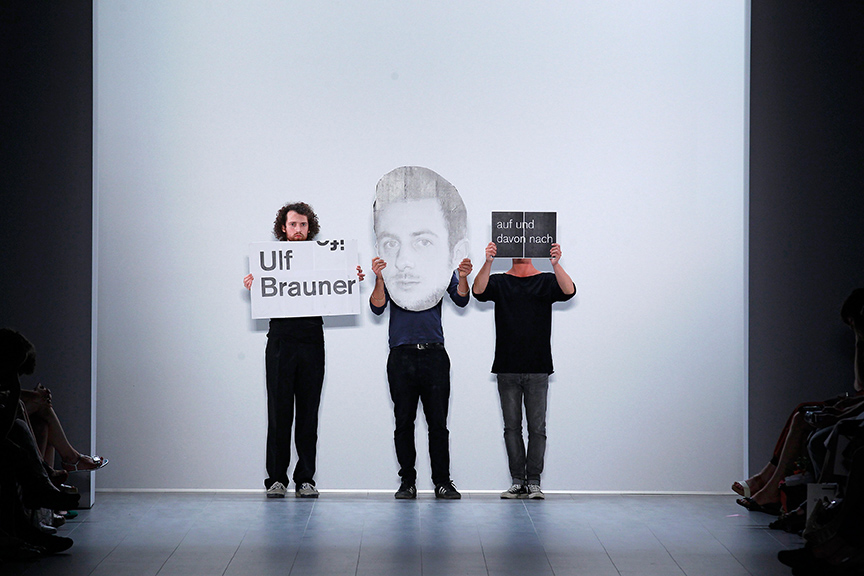

The brief is effectively ‘set’ in this multiverse, and requires an imaginative leap for the students before they can get to designing. They are asked to conjure a planet in which a fashion industry exists not entirely unlike our own, but with crucial differences. These differences are the byproducts of the geological, ecological, social and political circumstances of the planet. As a result, the students are required to develop a design that caters to, or speaks of, or functions for, the planet and its citizens’ unique condition. If fashion is asked to represent the social, cultural and political spirit of a distant planet, then seasonality and self-reference become irrelevant. The students are asked to think broadly and to think long term. By emulating the methods of a science fiction writer, the parallel and the future are conjured up and in so doing, allow the students to imagine and propose alternative and future forms for the fashion industry.

The following are some of the specific questions we asked the students to consider: What does their planet look like, what is it made of, what is it like to live there, what social structure exists, and most importantly, what, as a result of these factors, do its inhabitants wear? Is the gravity on the planet strong or weak? Is the planet rich in a particular mineral or overrun by a particular animal or plant? What are the garments made from and how are they manufactured? How might fashion and its industry have developed on a genderless planet? Who produces the clothes and what do models look like? What clothing types, shapes and codes have developed? Ultimately, can fashion imagine itself having a broader agenda in terms of what it expresses and deals with? Could it imagine alternative means of expression and production? In other words, could fashion be about things other than fashion?

Fashion education has an important role in diversifying the thematic scope of fashion and challenging the workings of the fashion industry, and in particular its continuous referencing of its own details and styles. The habitual self- referencing hinders even imagining an alternative to the modes of design and production, and in so doing stunts fashion development. Although it’s important to teach students how the industry operates and how they can work within it, fashion education must also play a critical part within the discipline. It must encourage the questioning of industry methods and propose alternatives, so that fashion itself can be a more inclusive, inquisitive, culturally diverse and inspiring field.

// Quotes: Julia Fowler, The Long View, How Realtime Data is Reshaping the Fashion Business, interview by Vikram Alexei Kansara, www.businessoffashion.com, August, 2011

Speed-to-market: The elapsed time from order placement to arrival on the retail sales floor.

Amanda Massello, SEO (search engine optimising) Keyword Strategy for Fashion Ecommerce Websites: It’s All About Trends, www.searchenginewatch.com, April 5, 2013

Lead-time is the time spent from the design, the sourcing of the materials, the production of samples, the sales of the collection, the production and the final product launch in store.

Guus Beumer, Eternally Yours: Time in Design, ed. Ed van Hinte, 010 Publishers, 2004, p.250

As explained in the Adam Curtis’s documentary ‘The Century of The Self’, BBC 4, 2002

José Teunissen, Not A Toy: Radical Character Design in Fashion and Costume, ed. Vassilis Zidianakis, Atopos cvc, 2011, p.19

Brian Greene, The (Multi) Universe(s), Radiolab, August 12, 2008

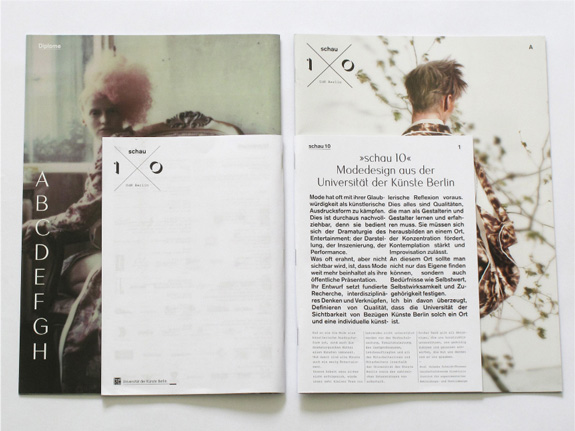

Schnittseminar // Raum 312

Schnittseminar // Raum 312