.

Projekt Vorschlag (2014)

Als EinwohnerIn beziehungsweise BenutzerIn eines Habitats, sei dies ein urbanes oder rurales Umfeld, ist man gewohnt ein reibungsloses Durchschreiten des Alltags gewährleistet zu bekommen. Sämtliche Erlebnisse, die im Zuge dessen passieren, bringen im Idealfall weder Komplikationen noch Unerwartetes mit sich. Sie versichern ihrer Zielgruppe scheinbar optimale Gegebenheiten, die auf einer anthropologischen Entwicklung beruhen.

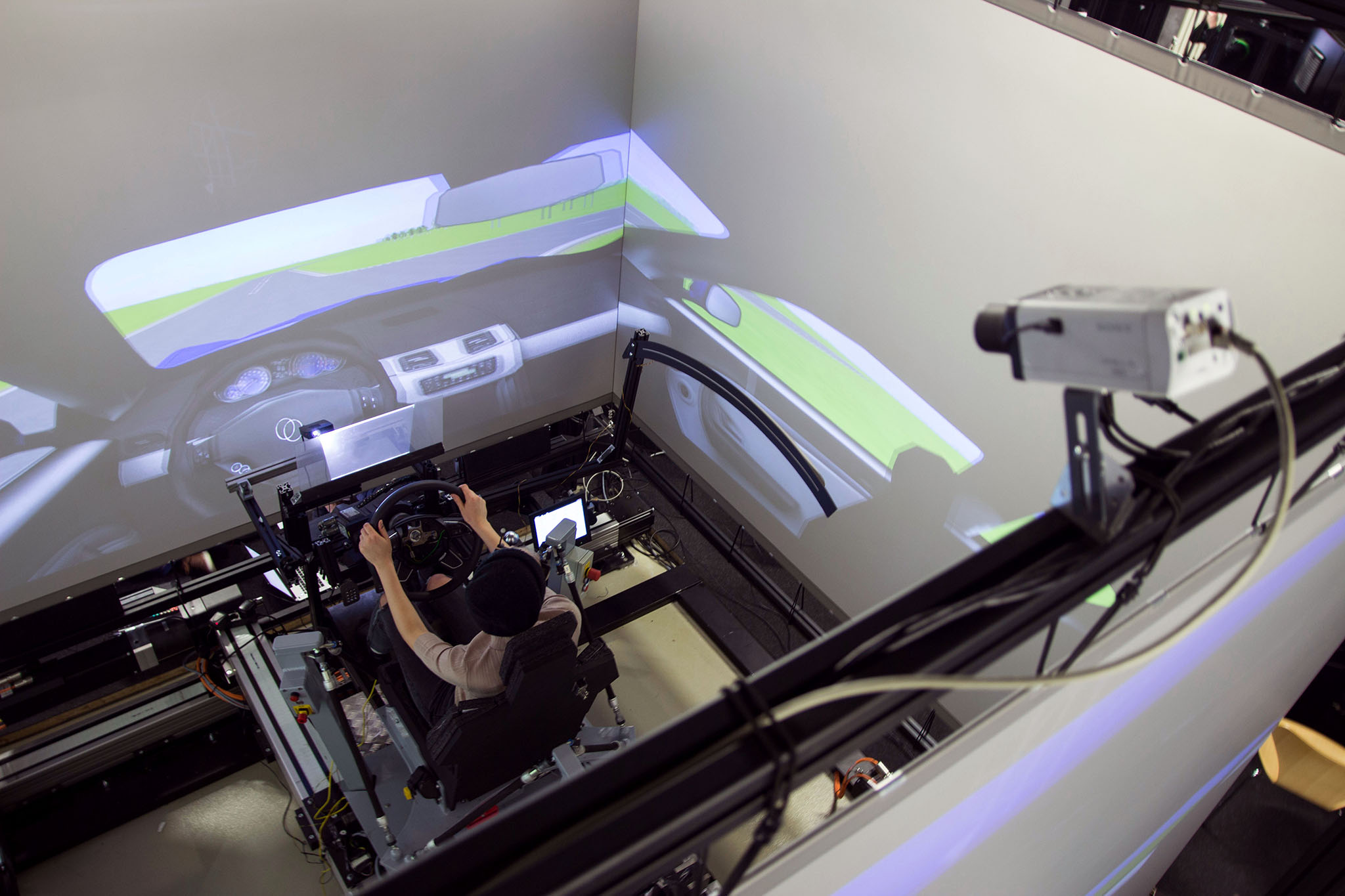

Betrachtet man beispielsweise eine Strecke von A nach B – wobei die beiden Variablen jeweils Orte darstellen sollen, an welchen man sich bewusst aufhalten möchte – so steht dieser Weg dazwischen für eine »reine« Distanz. Diese Pflichtmaßnahme, eine Entfernung zurückzulegen, dient lediglich dazu, um die gewünschten Lokalitäten zu erreichen. Bei näherer Betrachtung ist jedoch festzustellen, dass obwohl sich die Benutzer offensichtlich in realen Räumlichkeiten befinden, sie diese nicht als solche wahrnehmen: Im Vordergrund steht den unkompliziertesten Weg zu finden, wobei der Faktor Zeit die größte Rolle spielt – Unannehmlichkeiten oder Verzögerungen sind nicht erwünscht.

Gegenwärtig befinden wir uns in einer Welt, die zunehmend digitalisiert wird. Wir beschäftigen uns oft unbewusst mit digitaler Ausstattung, die wir spielerisch »Gadget« nennen und verstehen sie als Erweiterung unseres Denkens und Körpers. Definitiv erleichtert jenes Utensil Vieles, es macht den Alltag unkompliziert und wir fühlen uns unabhängig. Auf der Kehrseite sind wir durch diese »Körpererweiterung« genauso abhängig. Wir sind immer erreichbar, andauernd online und finden keine Ruhepause von den digitalen Medien. Wir versuchen die digitale Geschwindigkeit in unser biologisches System aufzunehmen. Dieses Anpassen an eine fortwährend schnellere Welt belastet uns, auch wenn wir uns dieser Tatsache nicht bewusst sind.

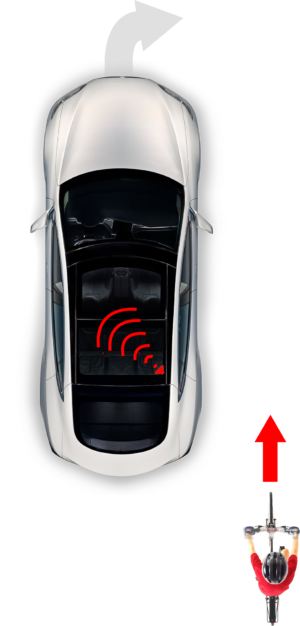

Wenn man nun erneut den Weg von A nach B und seine Benutzer betrachtet, ragt ein Faktor hervor: das digitalisierte Ich. Durchreist man eine Strecke im urbanen Raum, erkennt man Menschen, die körperlich real anwesend, doch geistig digital an einem anderen Ort sind und für andere, mental präsente Personen wie eine Hülle erscheinen. Durch diese speziellen Attribute entsteht am Weg von A nach B eine Überlagerung von verschiedenen Individuen mit unterschiedlichen Realitätsebenen. Im Zuge meiner Studien erwies sich das Smartphone als Hauptverursacher dieser Realitätsspaltung.

Smartphones sind Alleskönner, die unser Leben bereichern, unsere Langeweile vertreiben und uns in allen Lebenslagen helfen sollen. Bei diesem Equipment sind die Nachteile nicht sichtbar, die unzähligen positiven Faktoren überwiegen. Wir akzeptieren sie ohne zu hinterfragen, da sie gleichermaßen zu unserem Leben dazugehören wie das Smartphone selbst. Beispielsweise nimmt man nicht wahr, wie stark uns dieses kleine Gerät einnehmen kann – es wird möglich, sich mitten in einer überfüllten U-Bahn an einem vollkommen anderen, fiktiven Ort aufzuhalten. Dabei unterscheidet sich die Realitätswahrnehmung und die sensorische Empfindung stark von jenen Passagieren, die sich in der »einfachen Realität« befinden. Ein Mensch wird von diesem durch die Benutzung entstehenden, nicht realen Ort absorbiert und ist nur noch physisch präsent.

Parallel dazu tritt die Begebenheit eines »Nicht-Ort-Paradoxon« auf: Im Fortschritt meiner Studien entdeckte ich, dass vor allem monofunktionale Vorgänge im urbanen Raum von deren Einwohnern dazu verwendet werden, die Situation mit Hilfe des Smartphones multifunktional auszukosten. In diesem Moment bewegen sich die Personen von der »realen Realität« in die »virtuelle Realität« und zugleich von einem, für sie monofunktionalen in einen nicht realen, polyfunktionalen Ort.

Es scheint so, als ob in diesem Moment der Nicht-Ort verschwindet, denn er wird zu einem traditionellen, anthropologischen Ort, der Identität und Geschichte besitzt. Bei genauerer Betrachtung der Benutzung des Smartphones wird jedoch klar, dass es sich hierbei ebenfalls um einen Nicht-Ort handelt: Es fehlt uns an Relation und Identität, da wir uns in einer fiktiven Welt bewegen, die uns im Realen »kommunikativ verwahrlosen« lässt. (vgl. Def. nach Marc Augé)

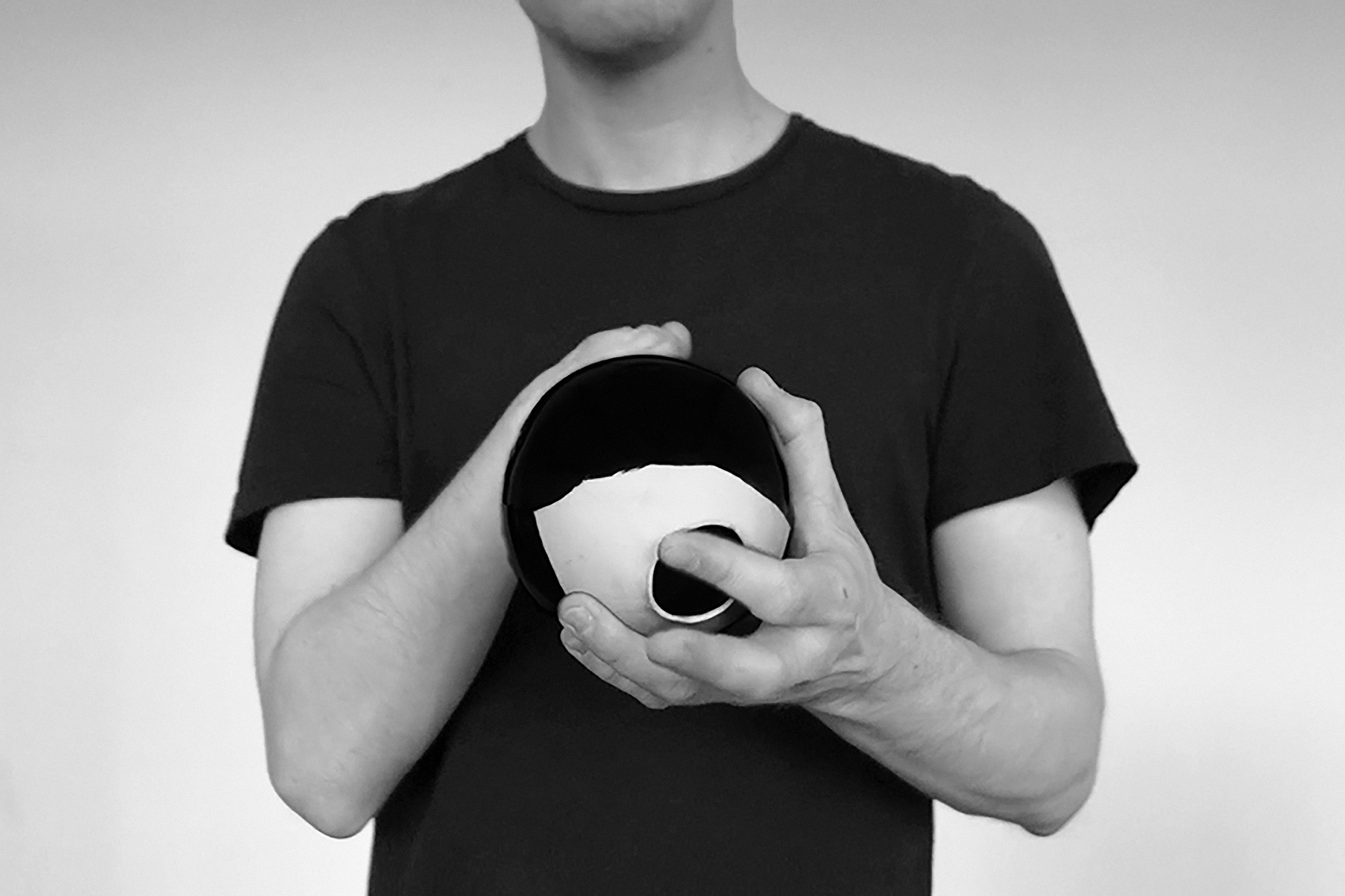

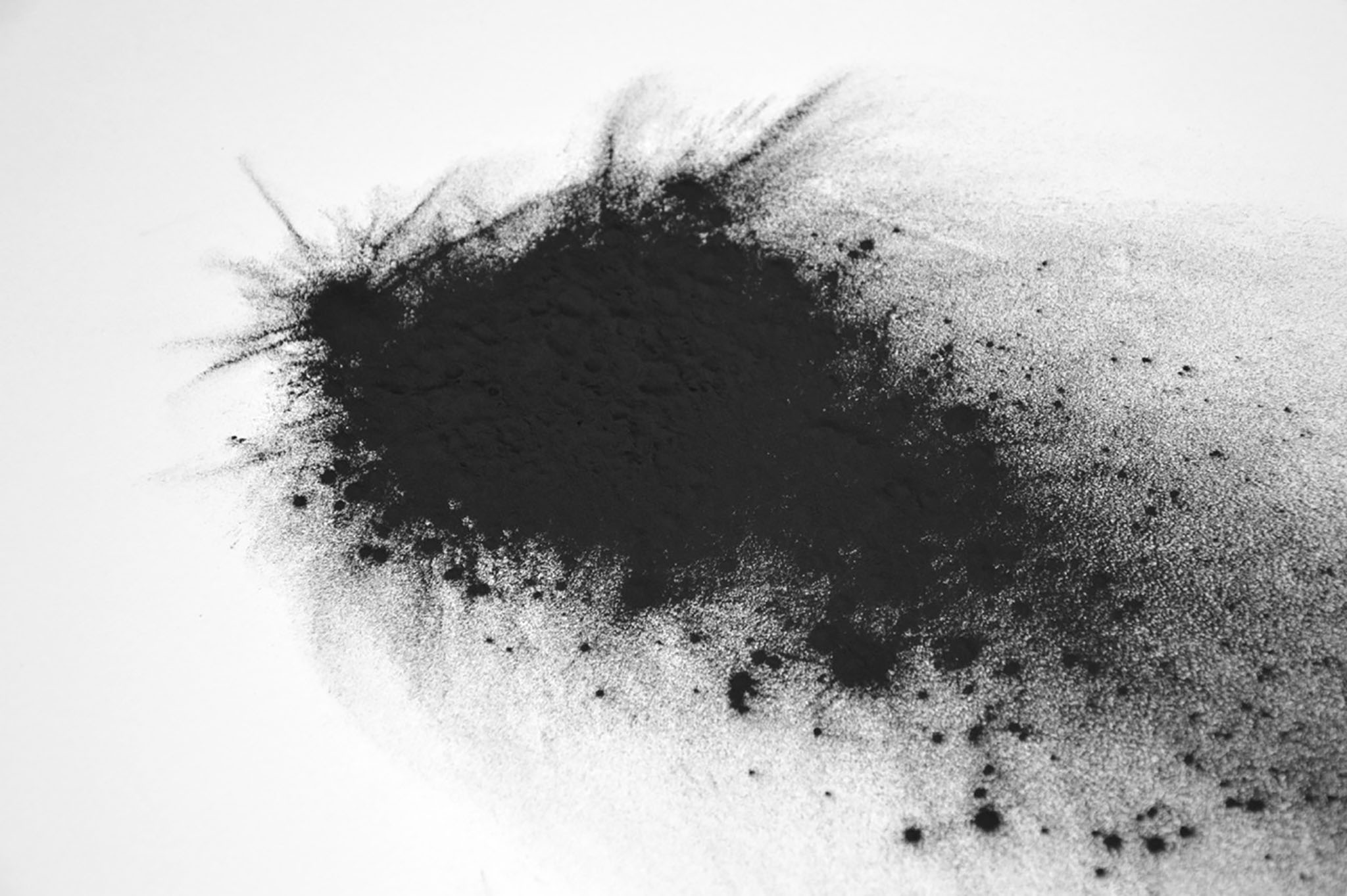

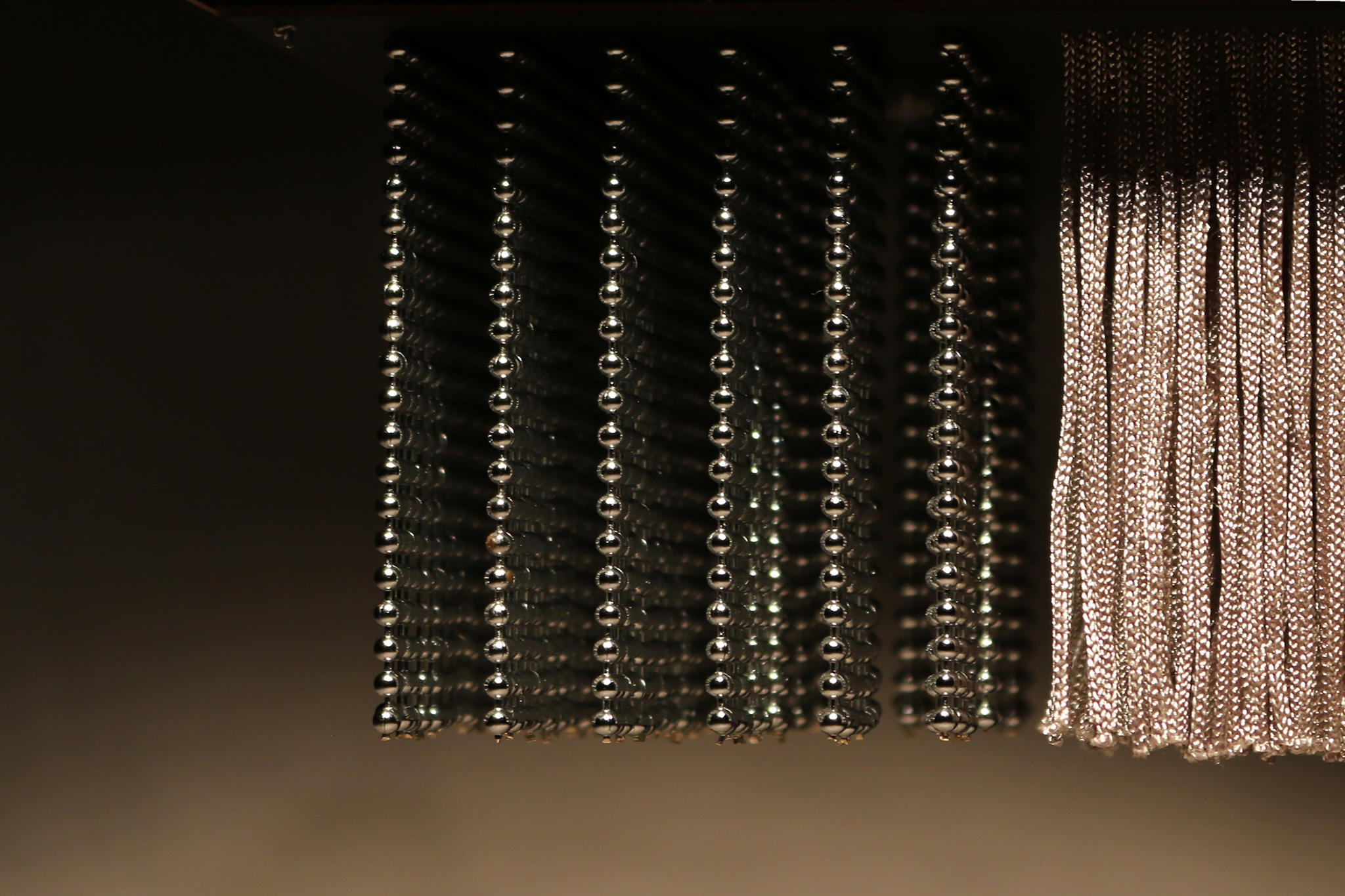

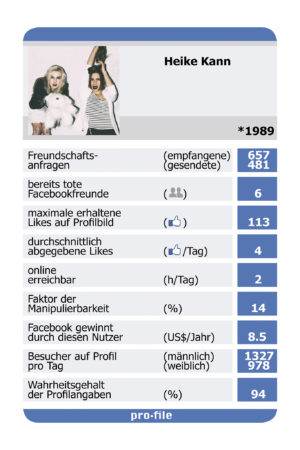

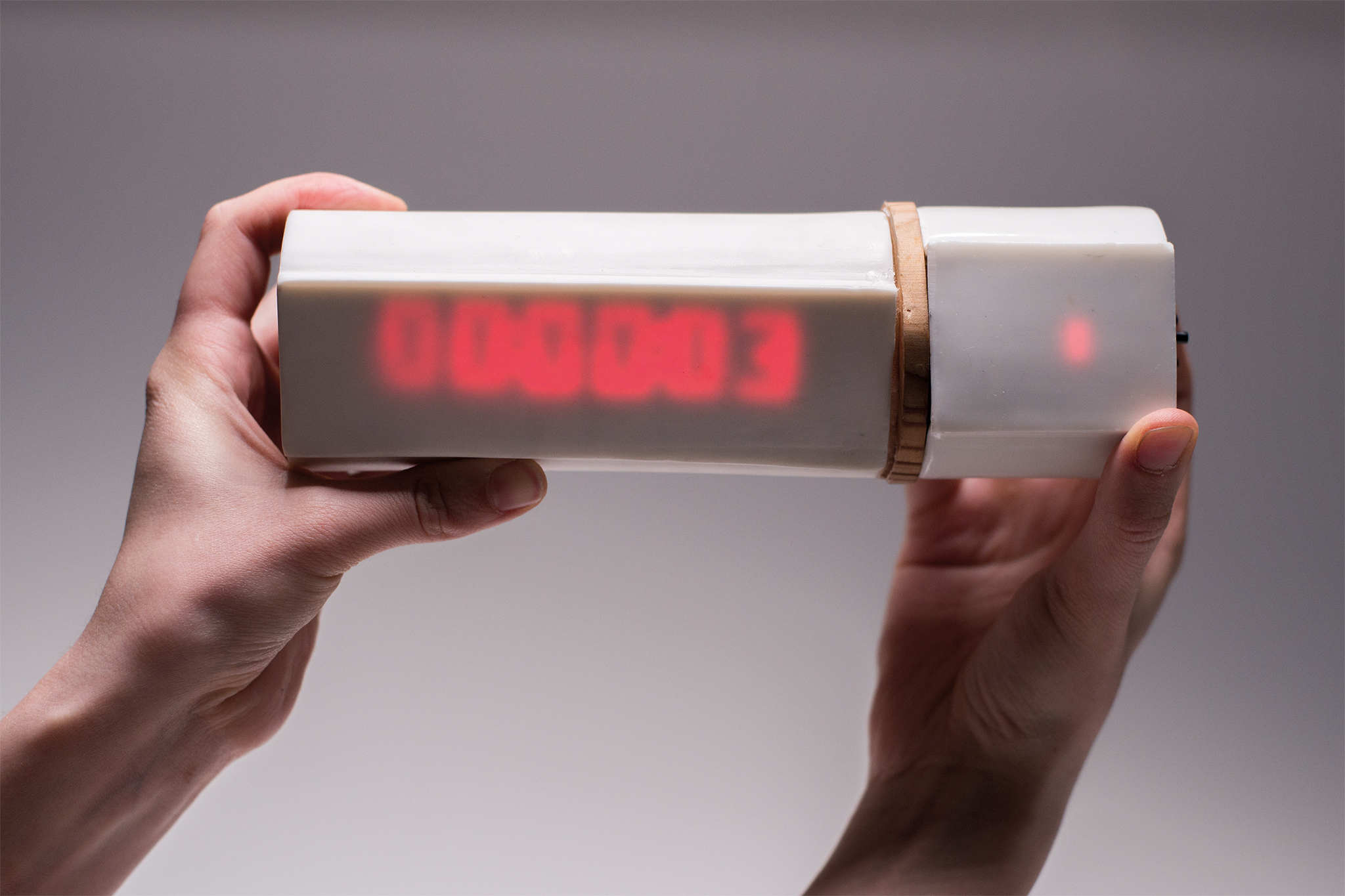

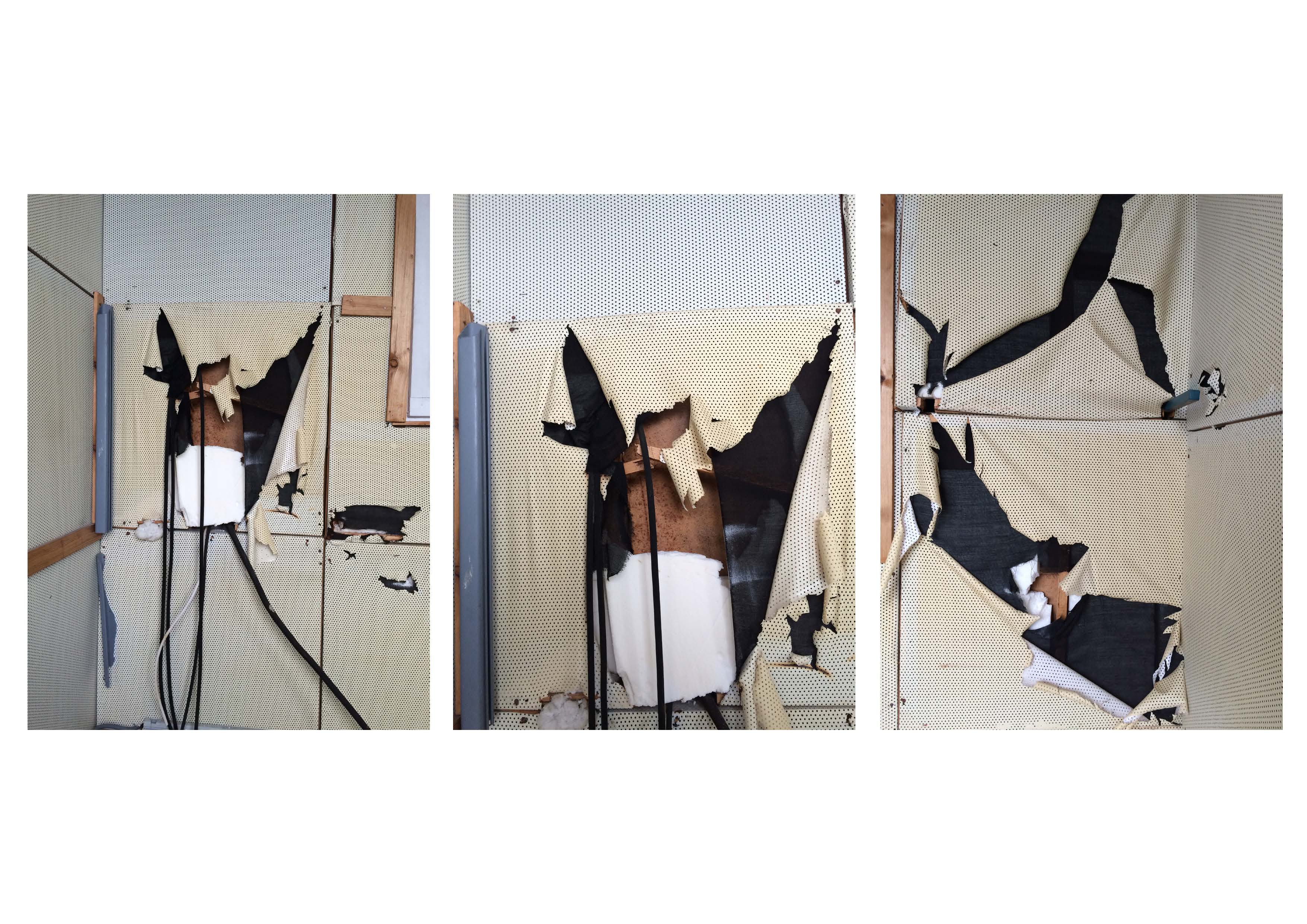

Die für den Benutzer weitgehend unsichtbaren Nachteile, wie die Vernachlässigung sozialer, mitmenschlicher Faktoren, physische Gesundheitsschädigung, psychischer Stress und die kapitalistische Parallelwelt, die von unserer Datenfreigabe profitiert, stellen die dominantesten Parameter dar. Innerhalb dieser Negativaspekte beleuchte ich einen speziellen: die unsichtbare Nabelschnur des Smartphones. Sie ruft eine psychische Abhängigkeit hervor, wenn auch unbewusst. Die scheinbare Freiheit wird somit zum Zwang für den Konsumenten.

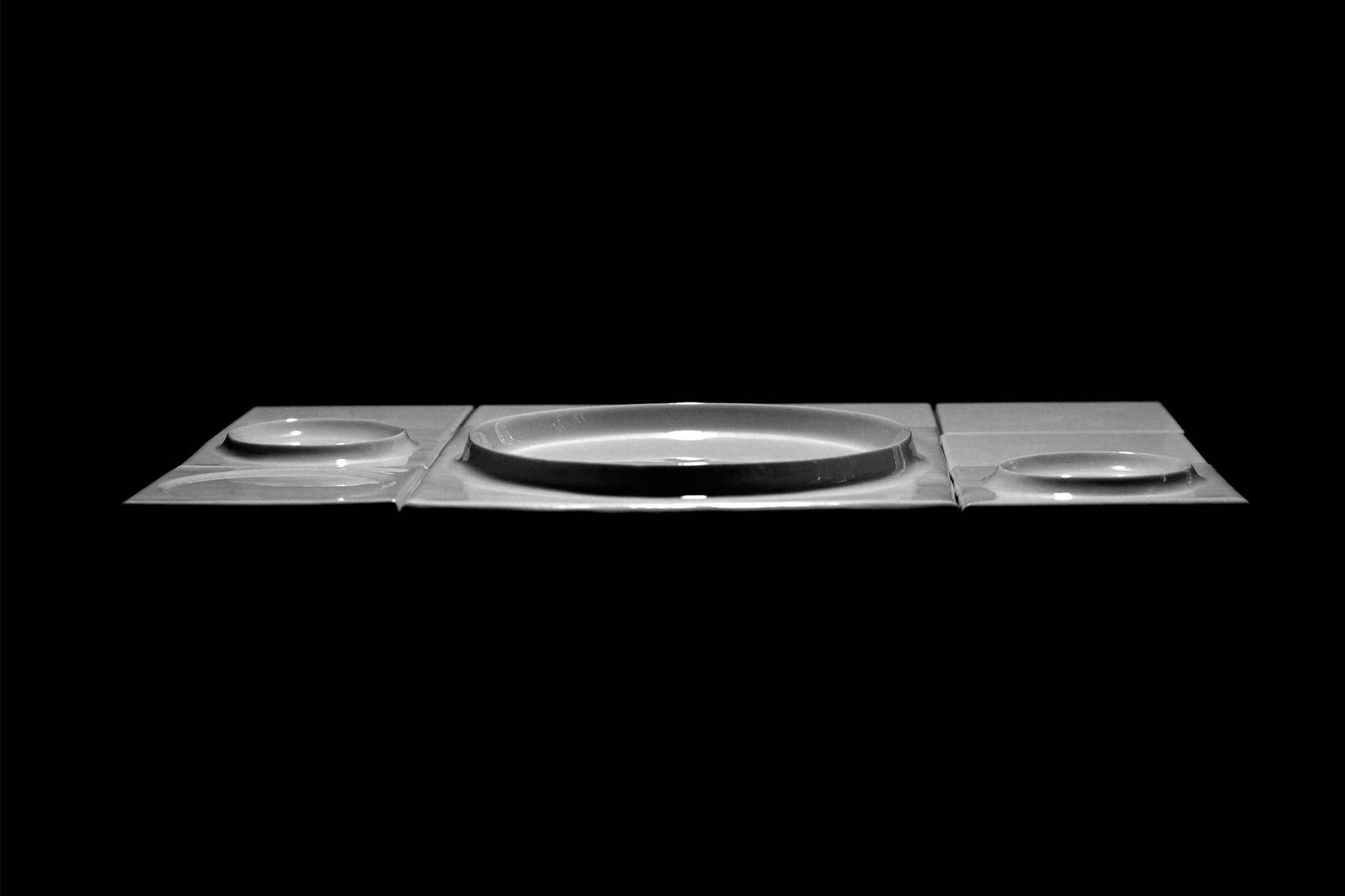

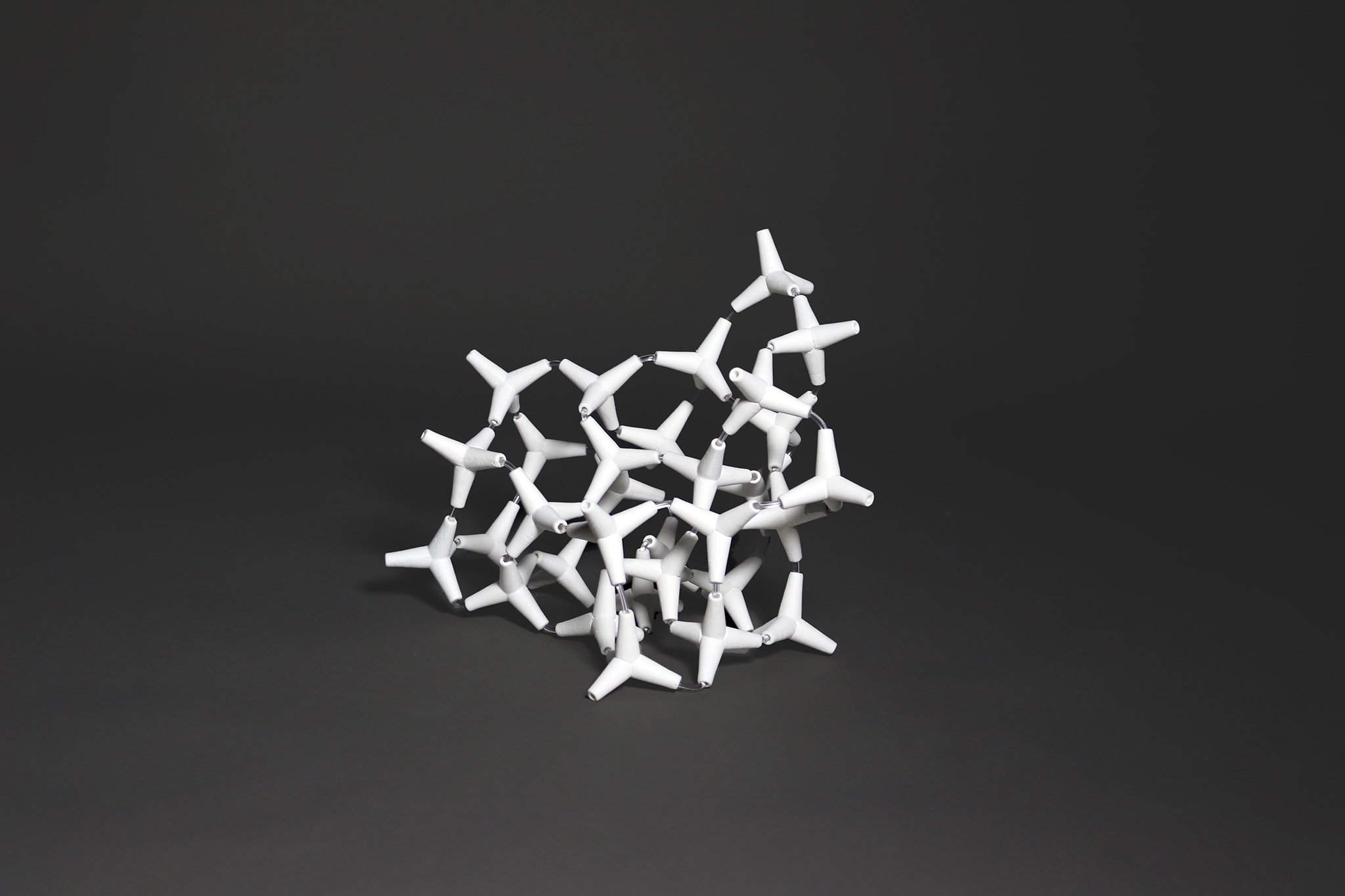

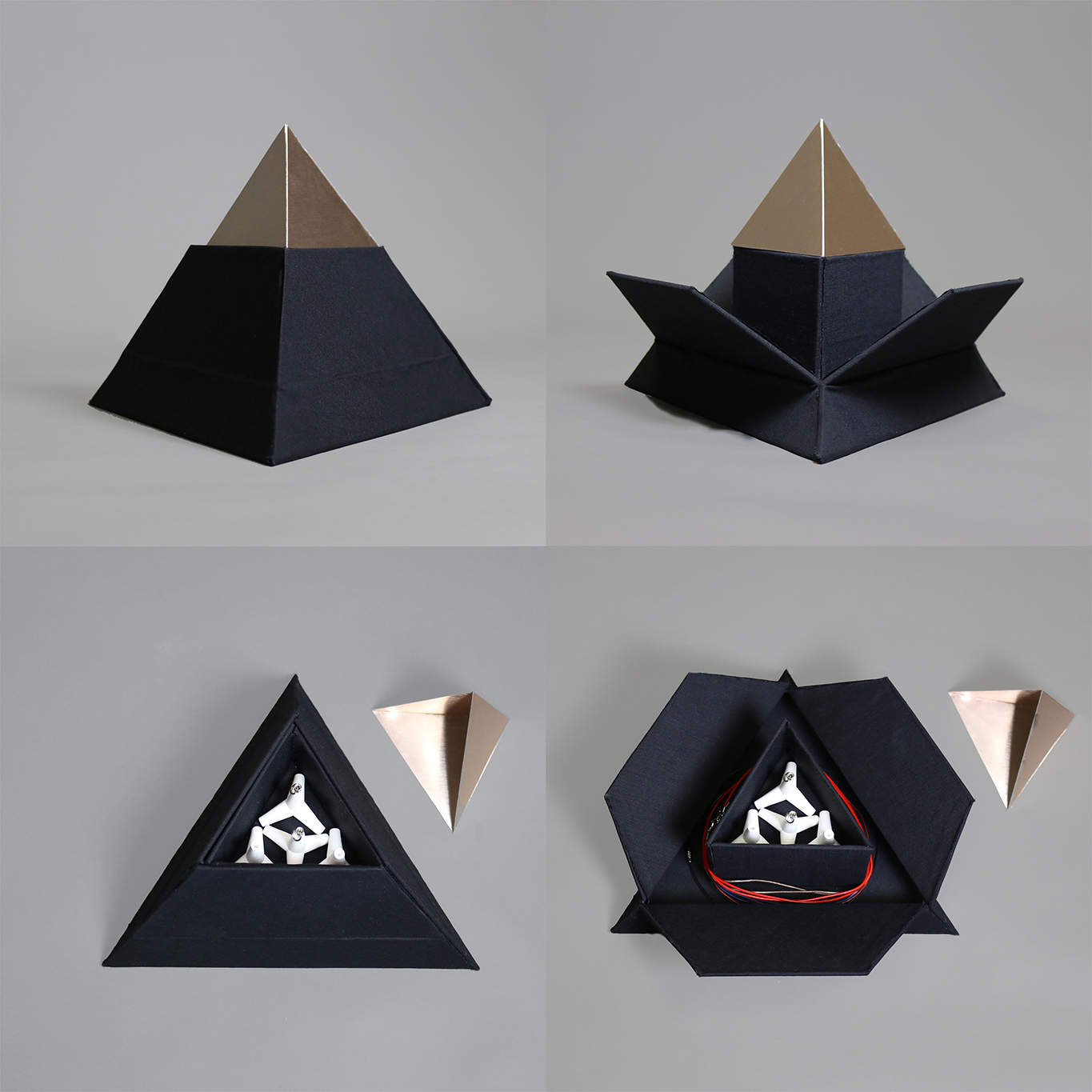

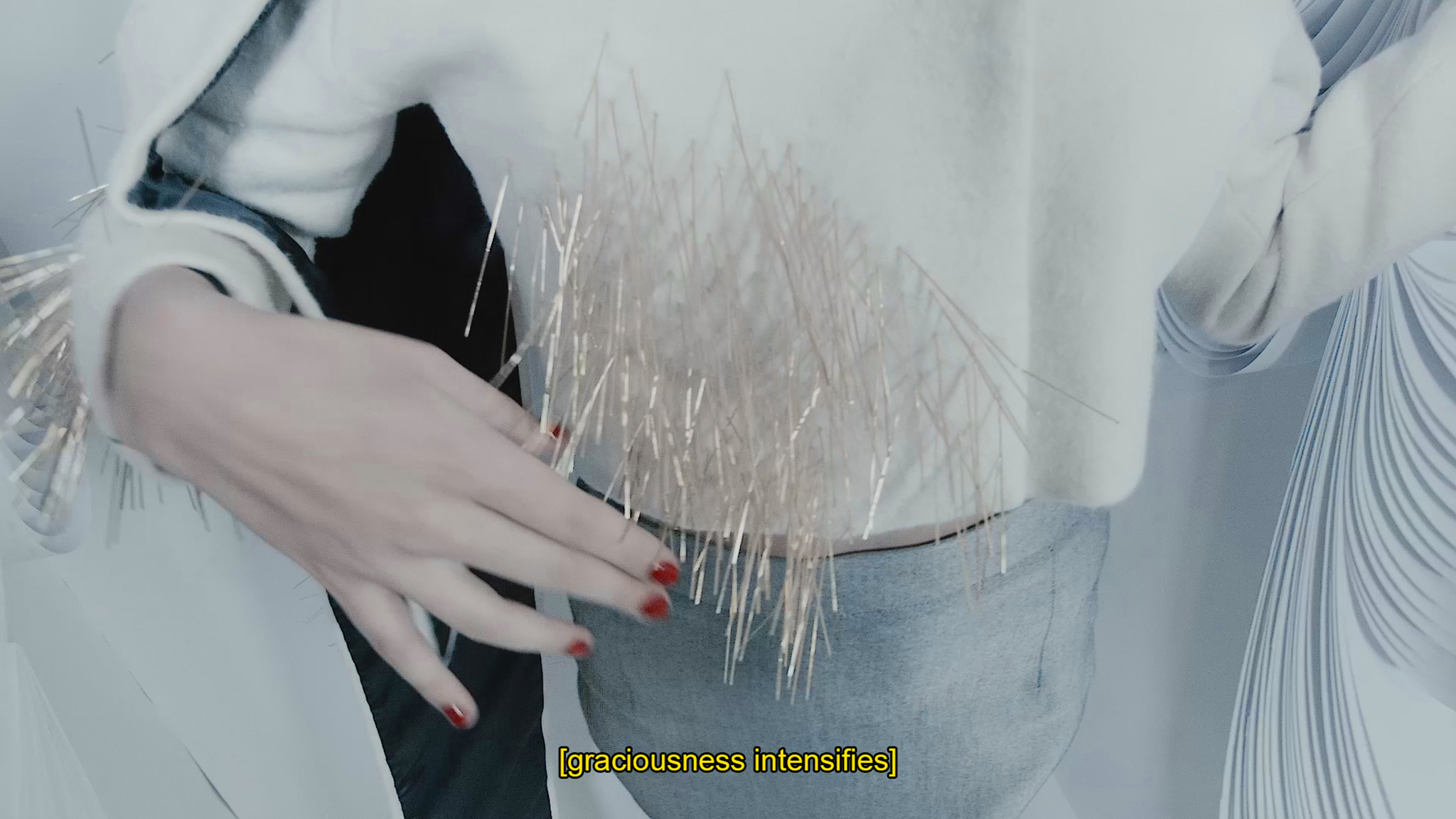

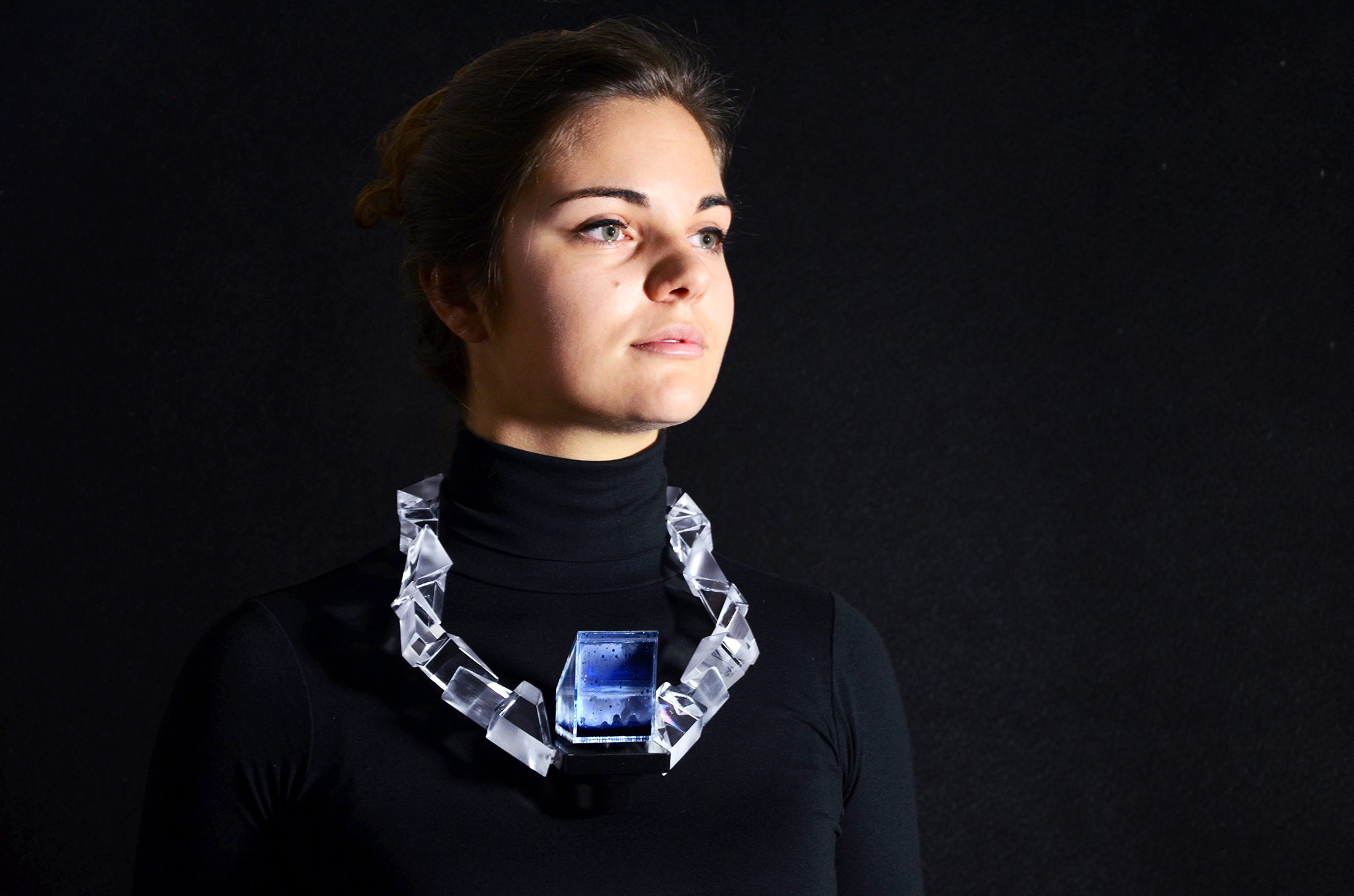

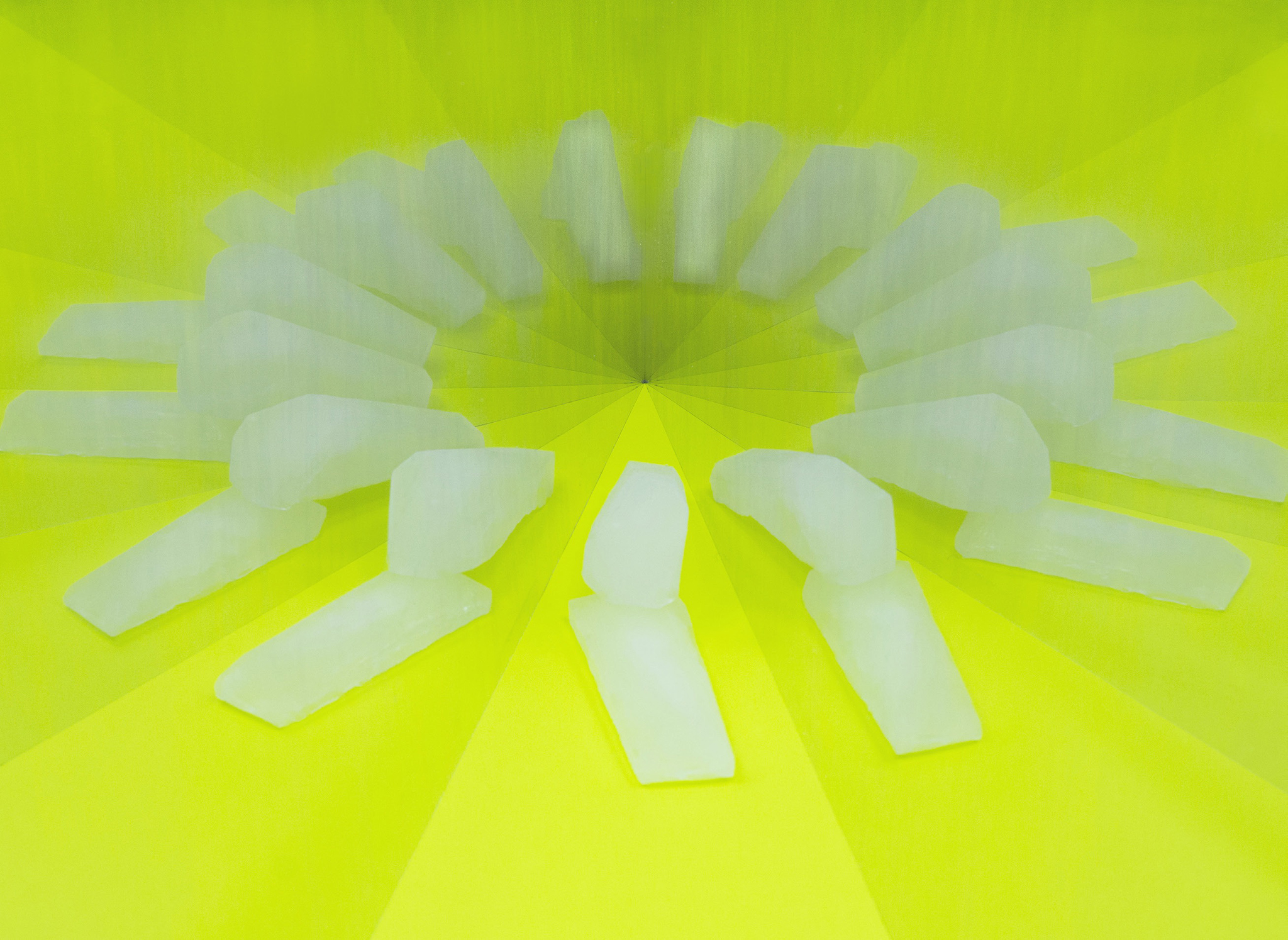

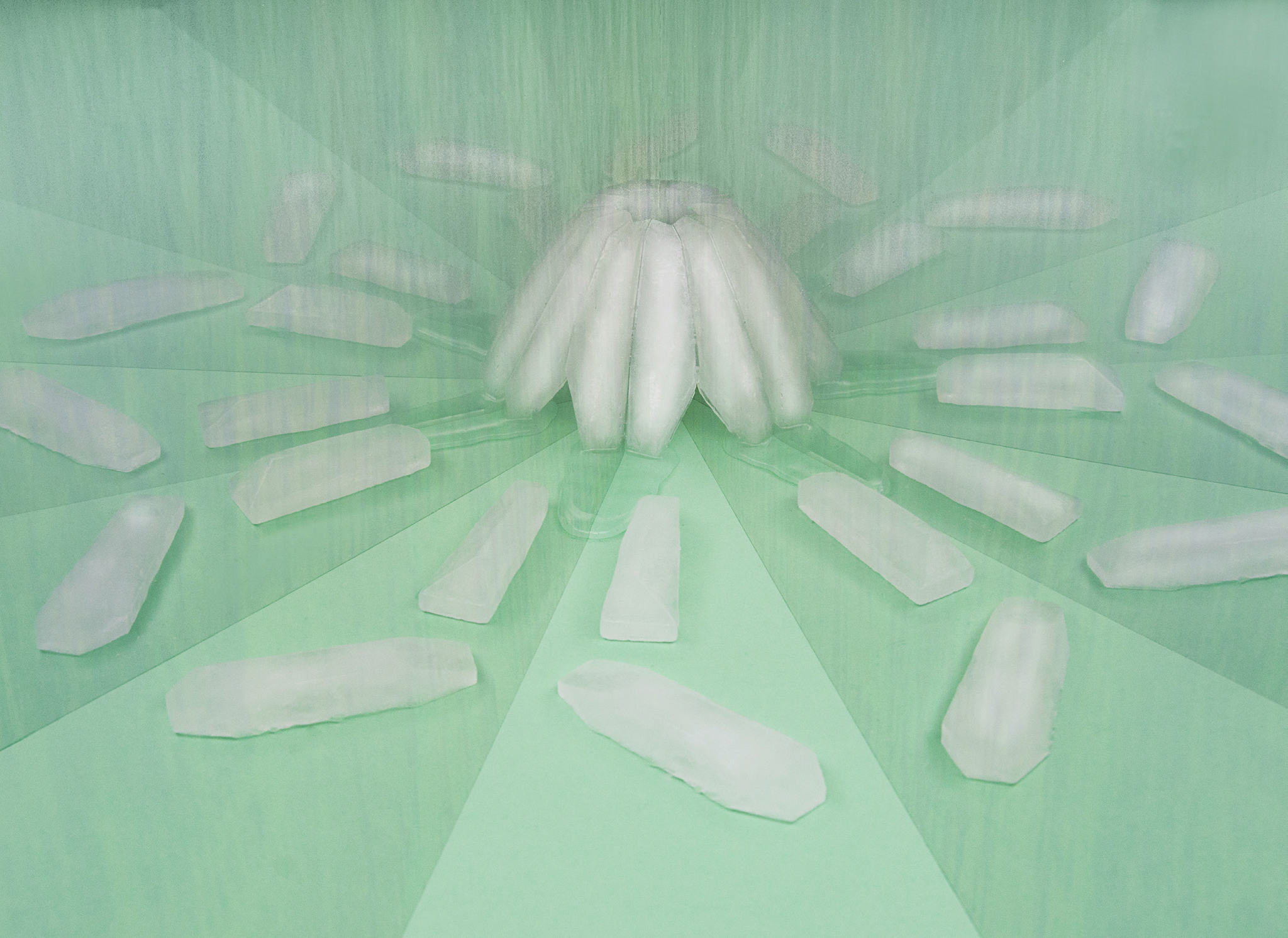

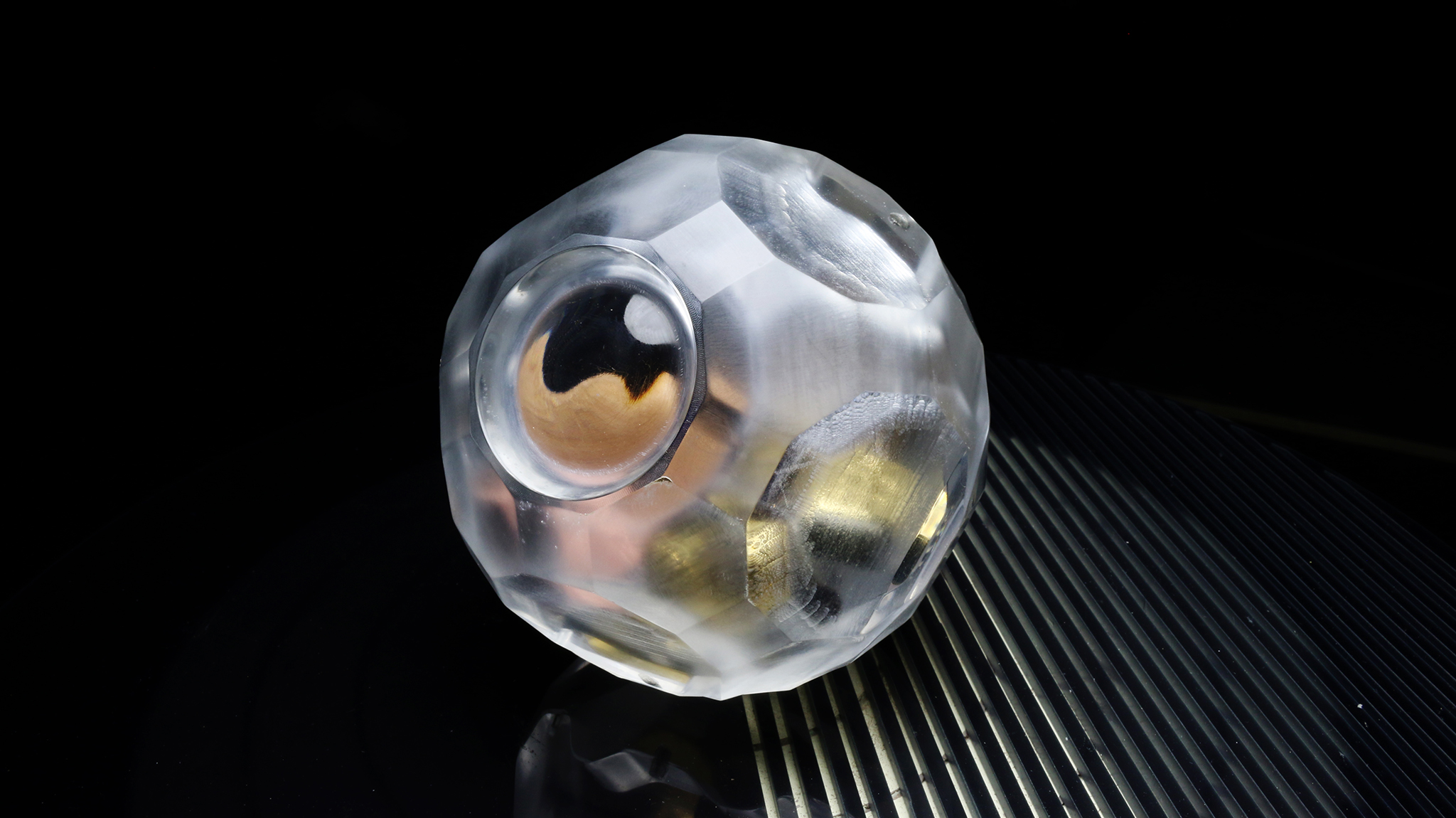

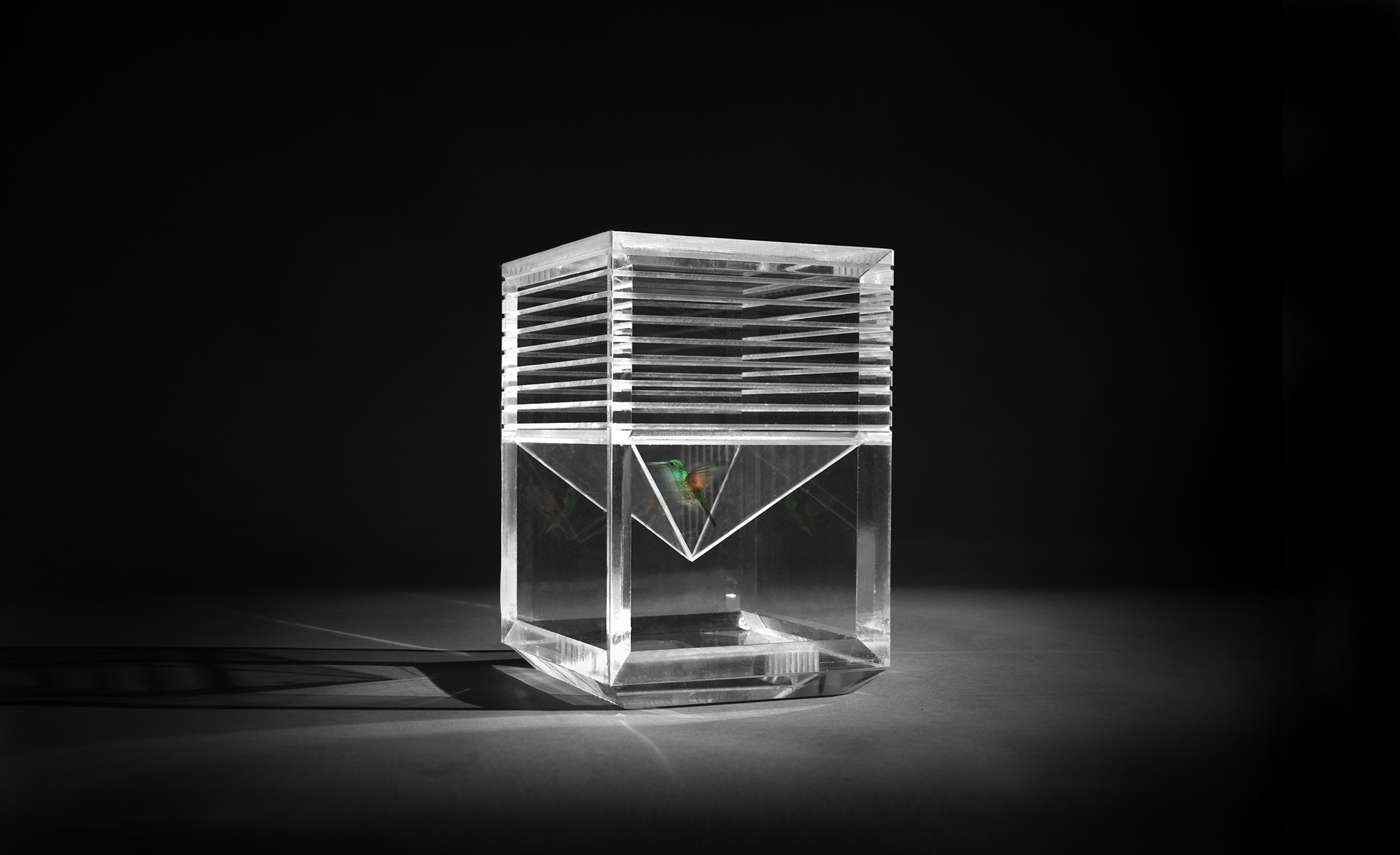

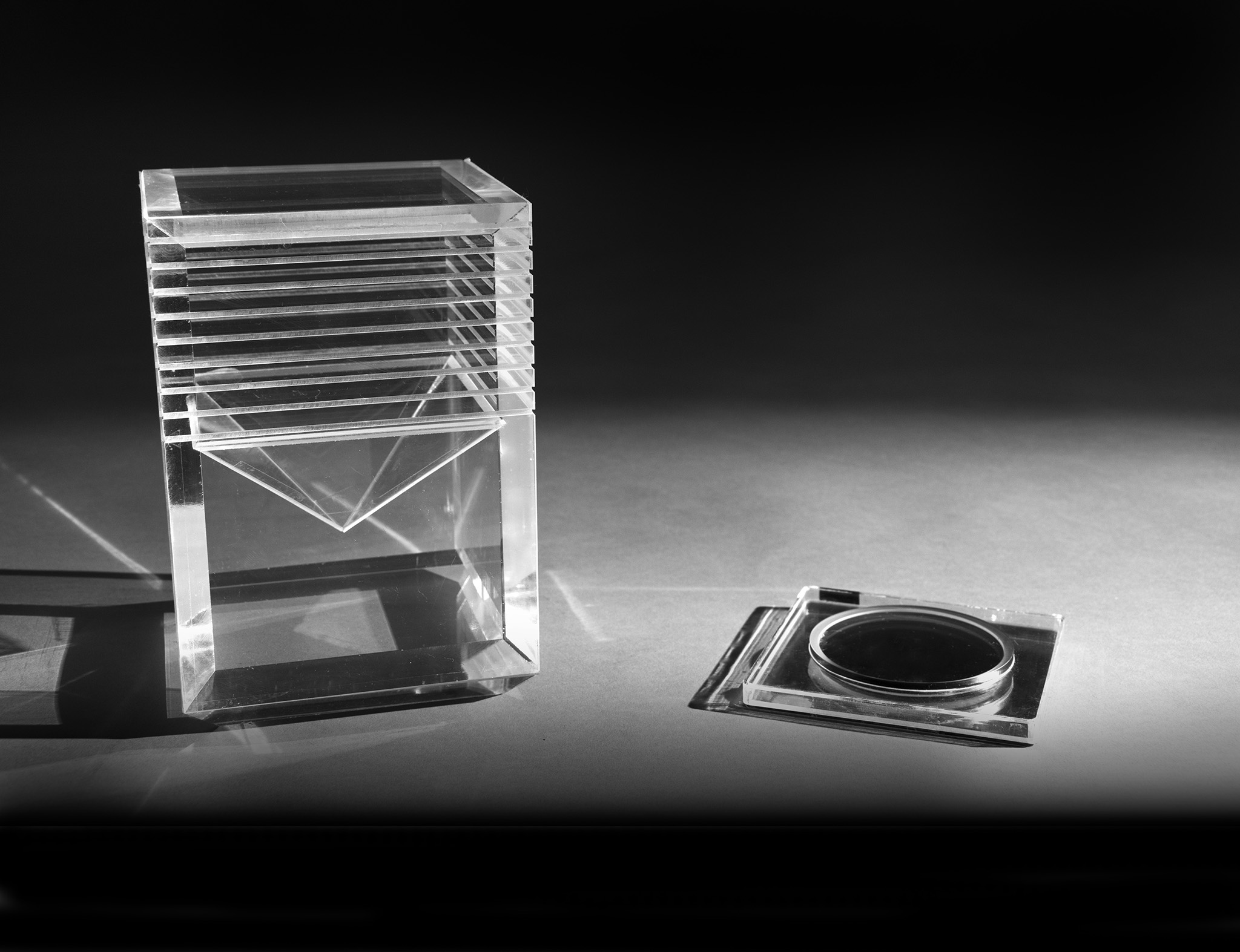

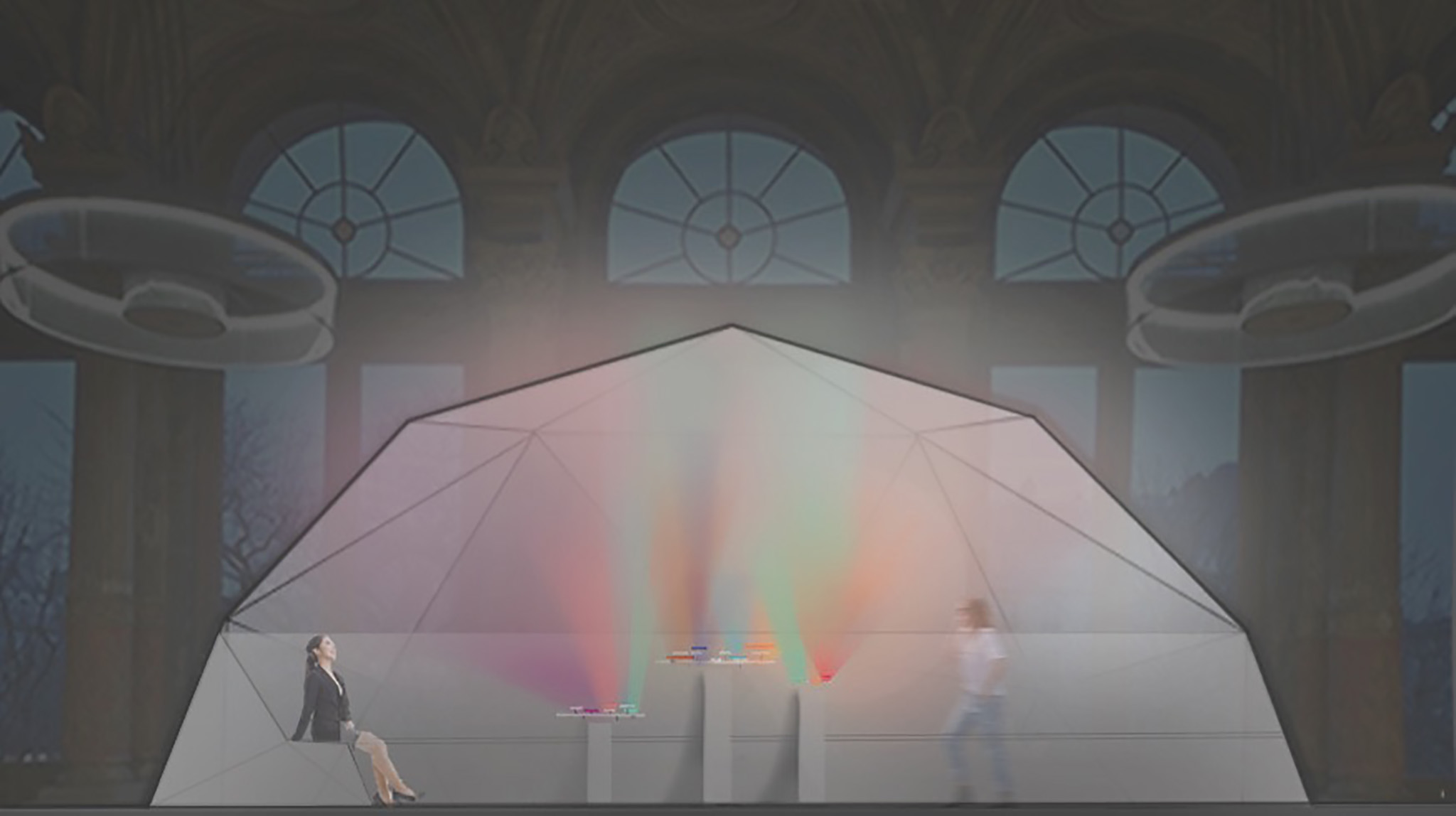

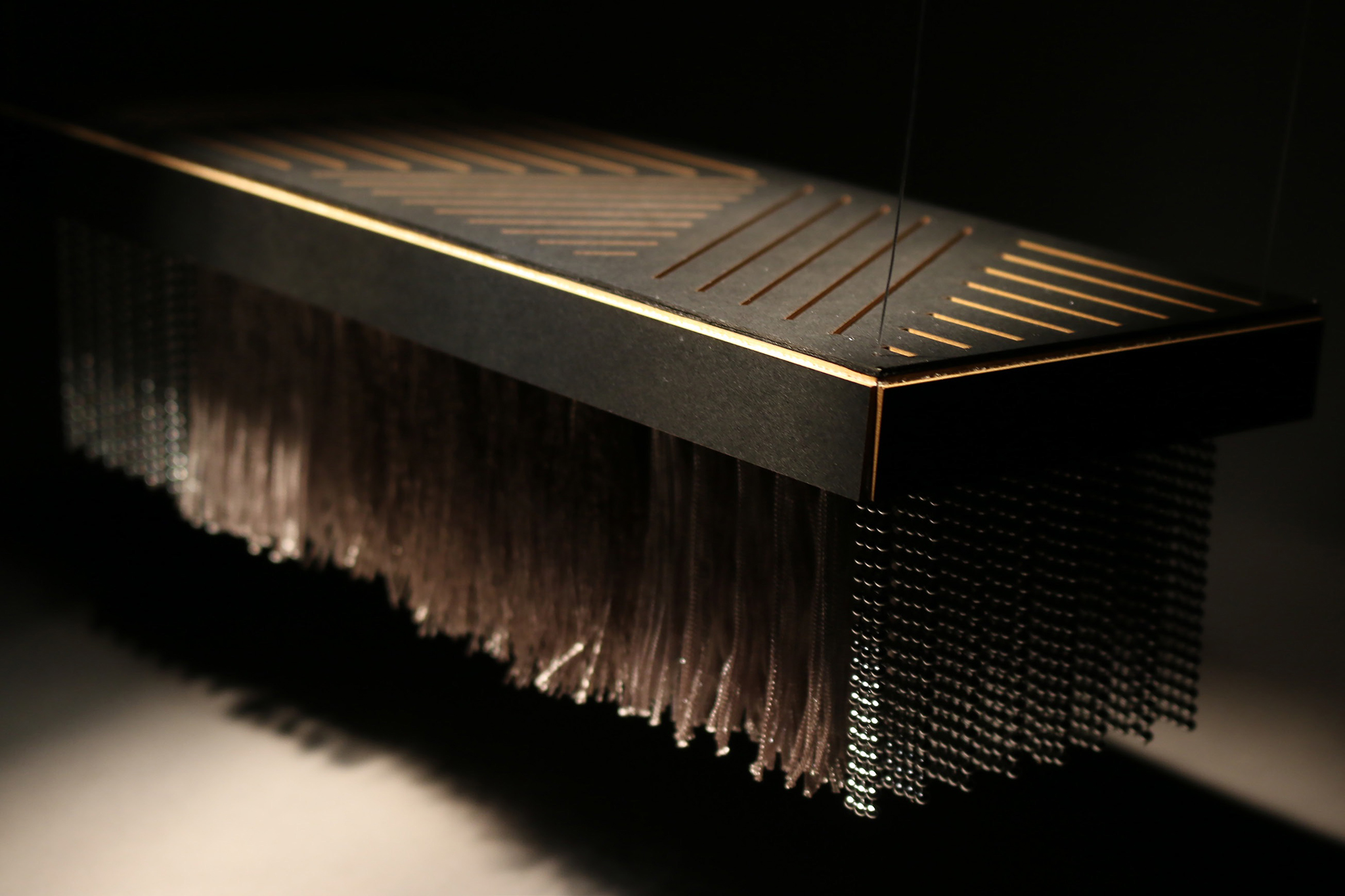

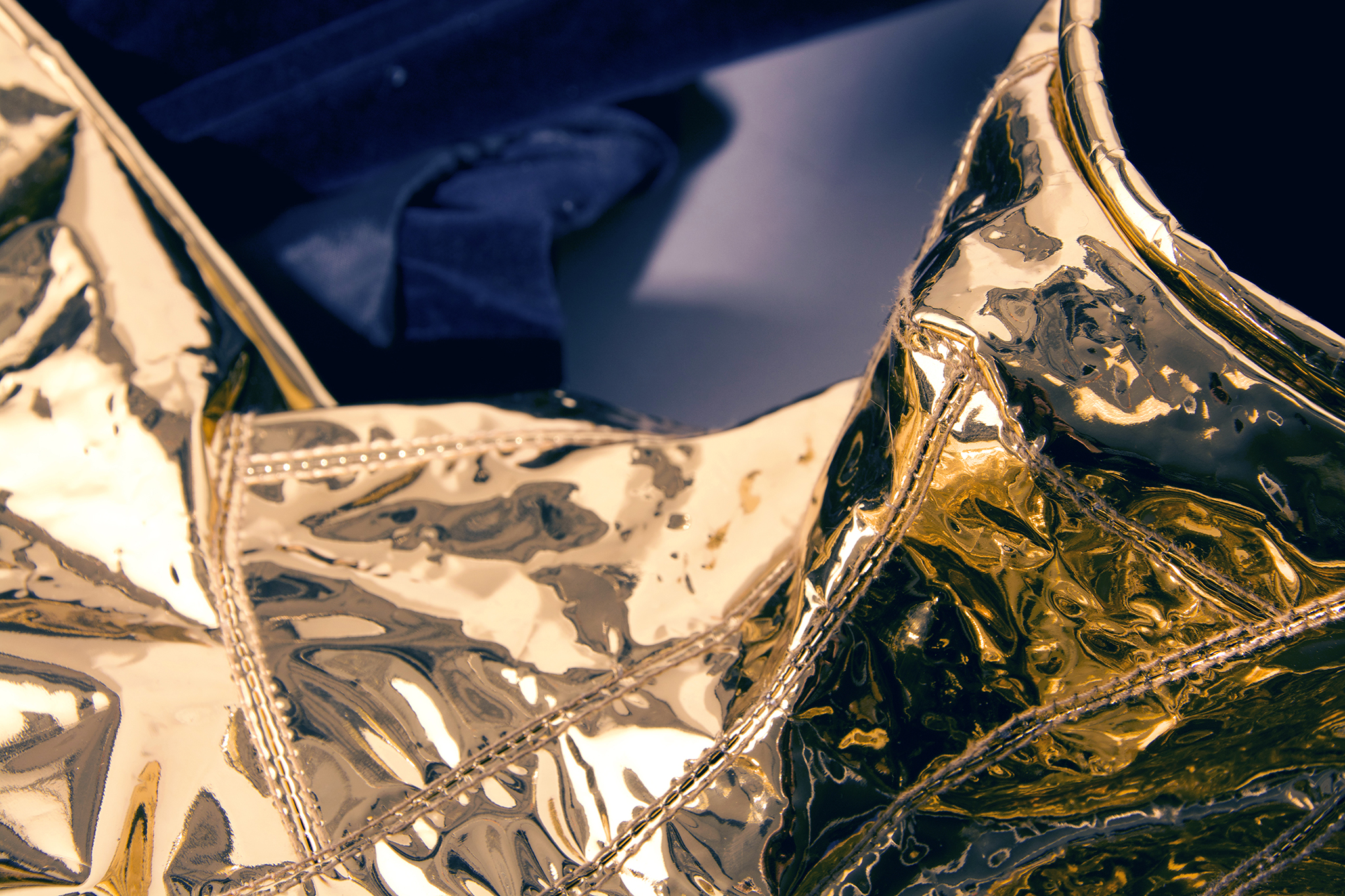

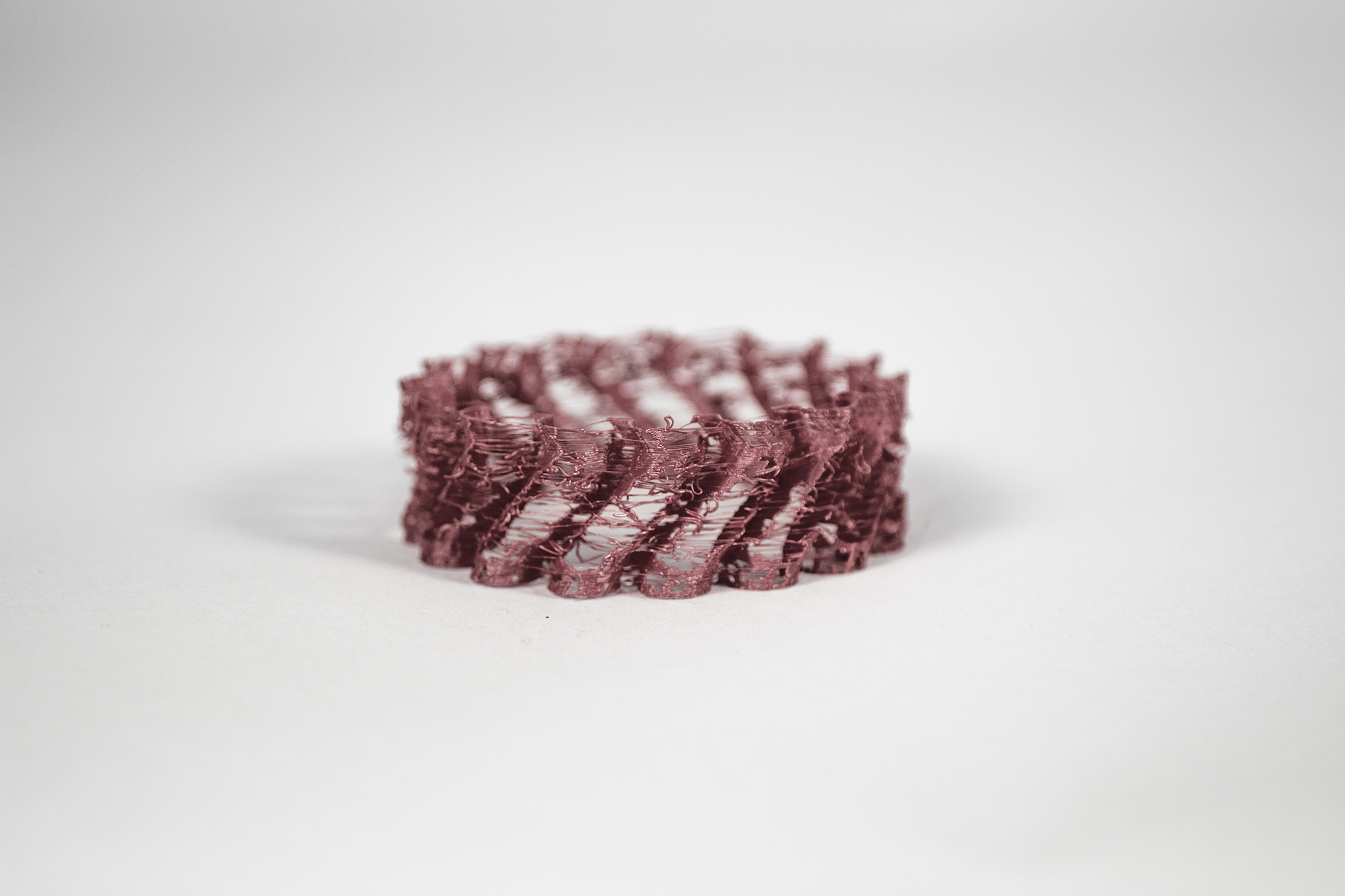

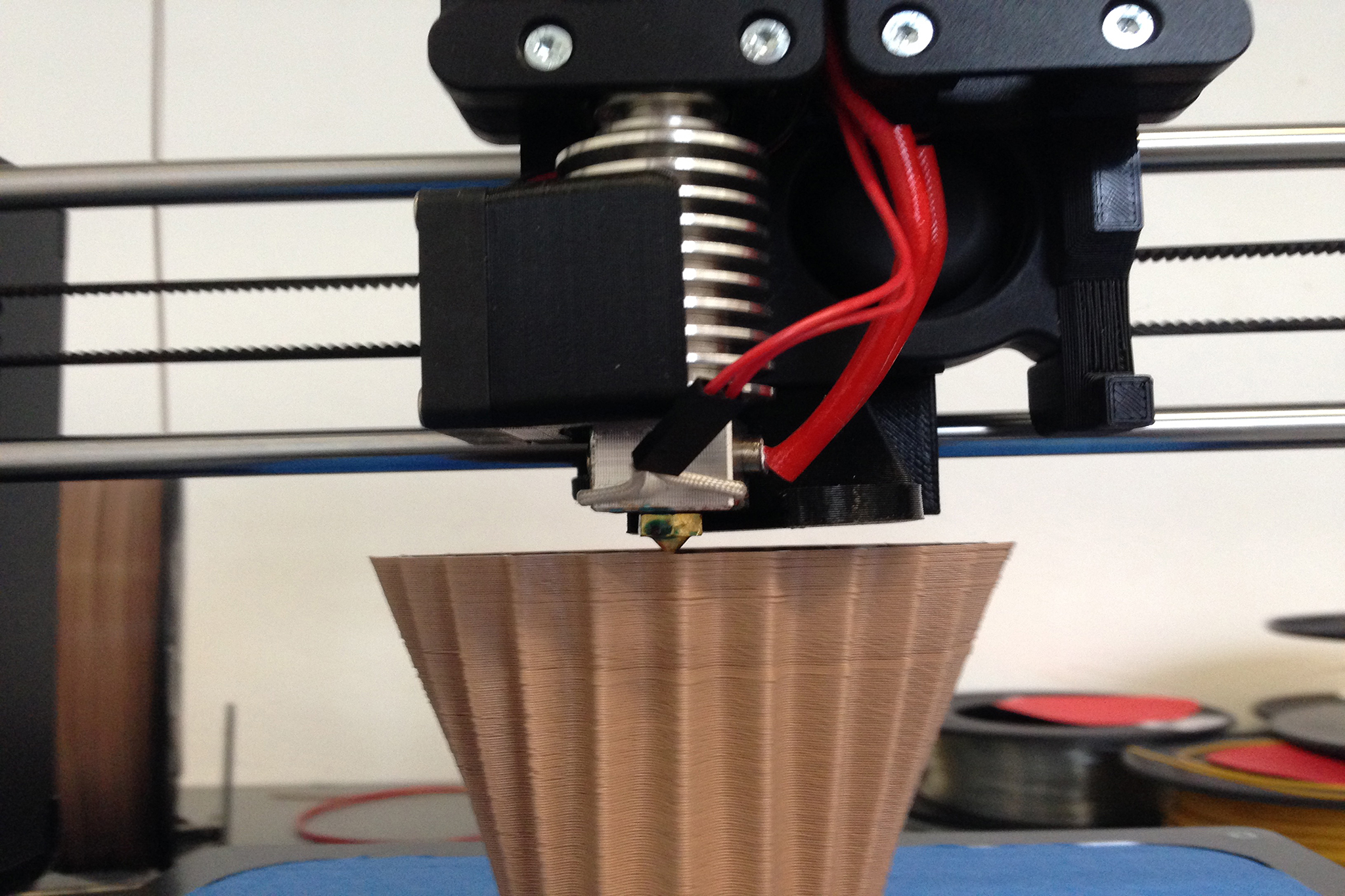

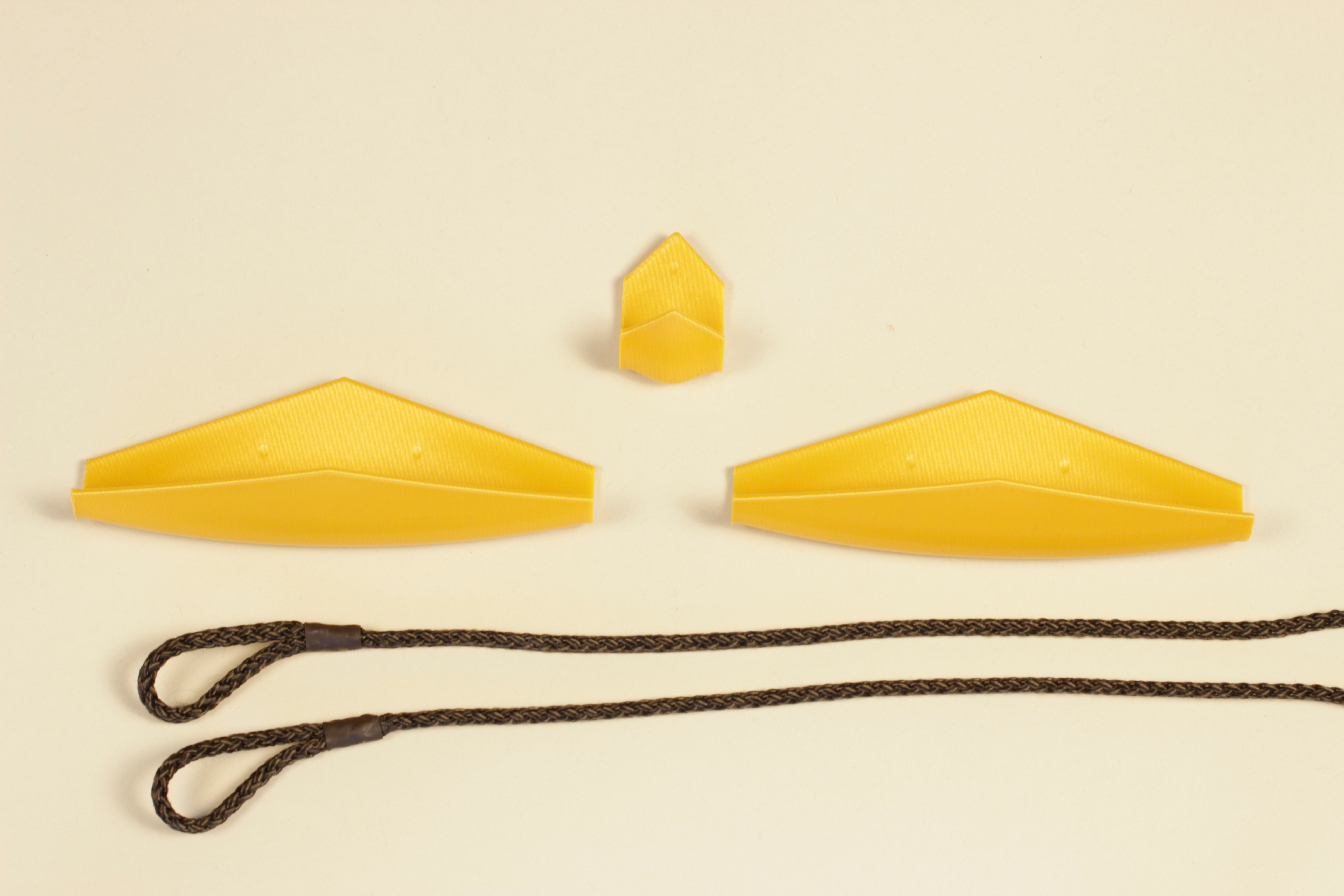

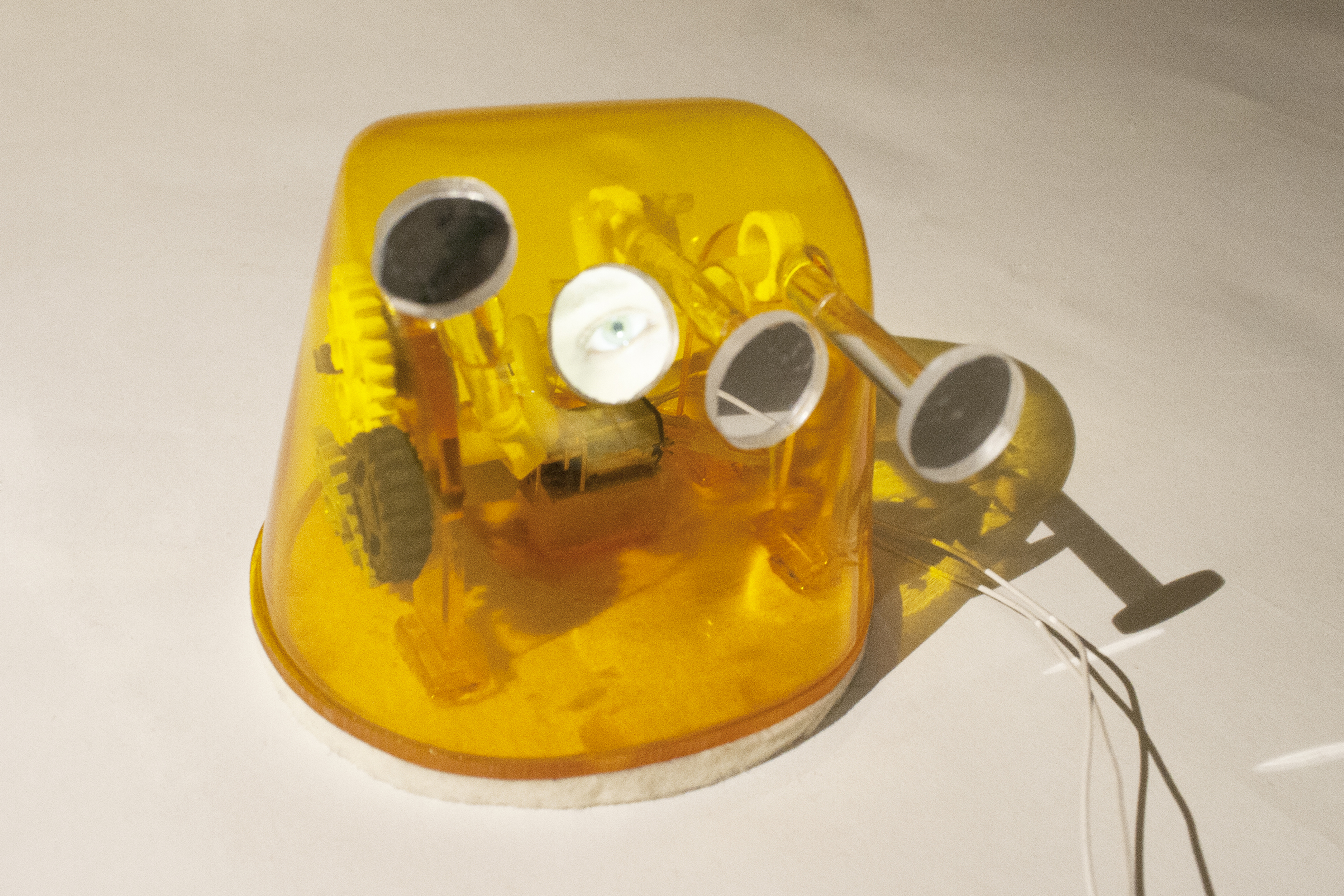

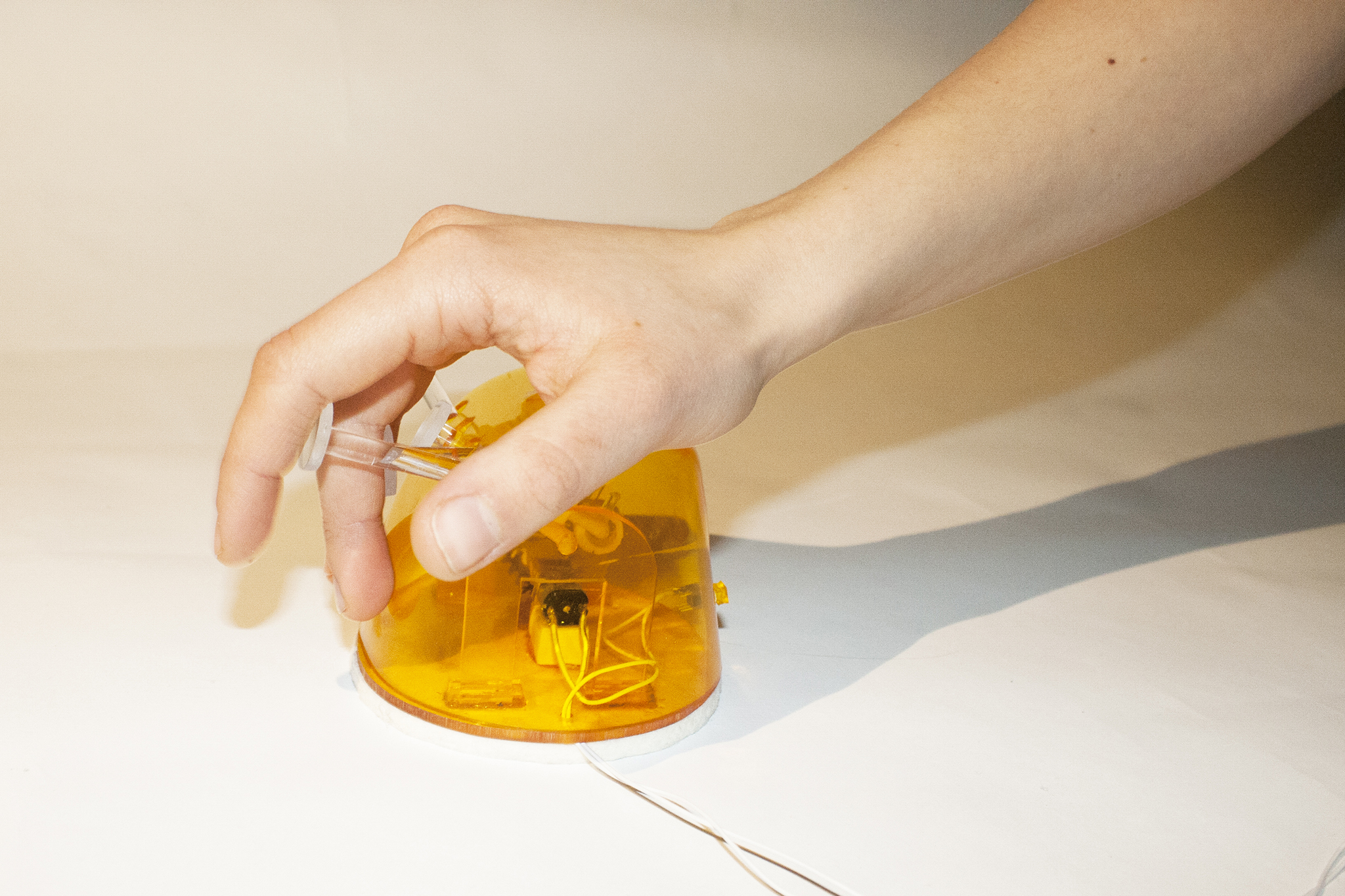

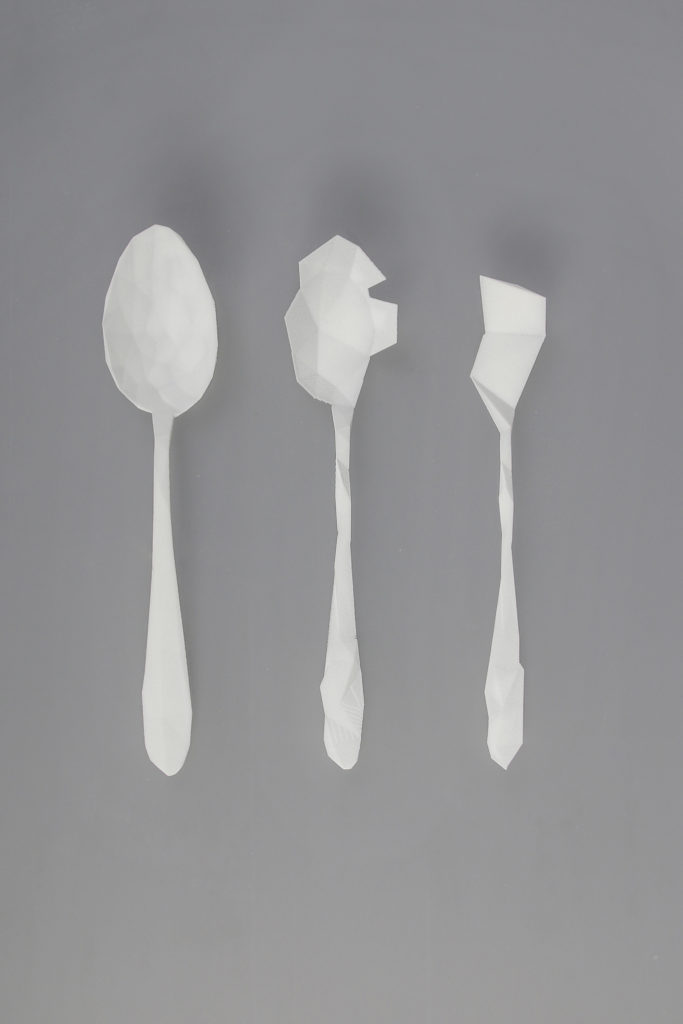

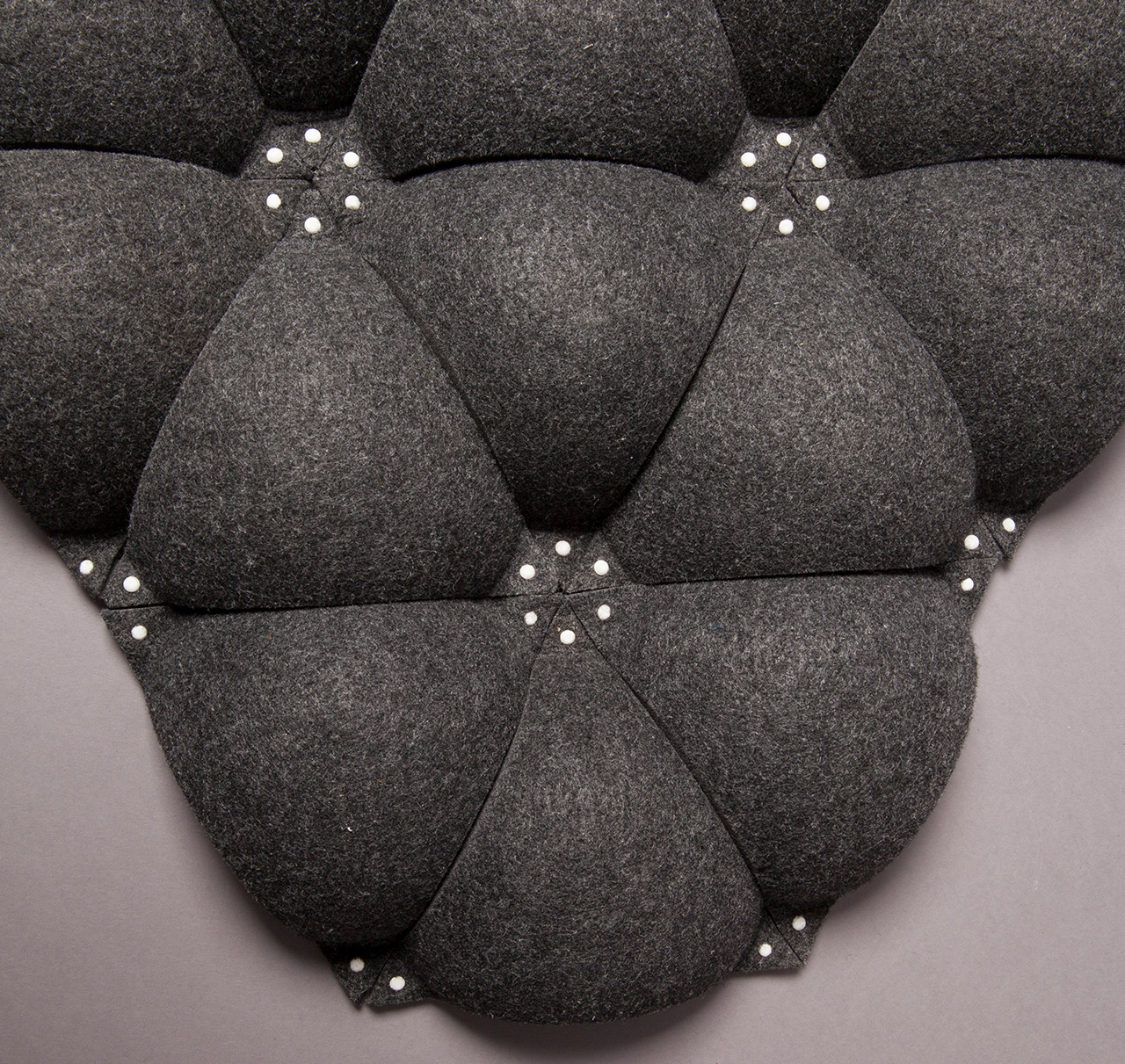

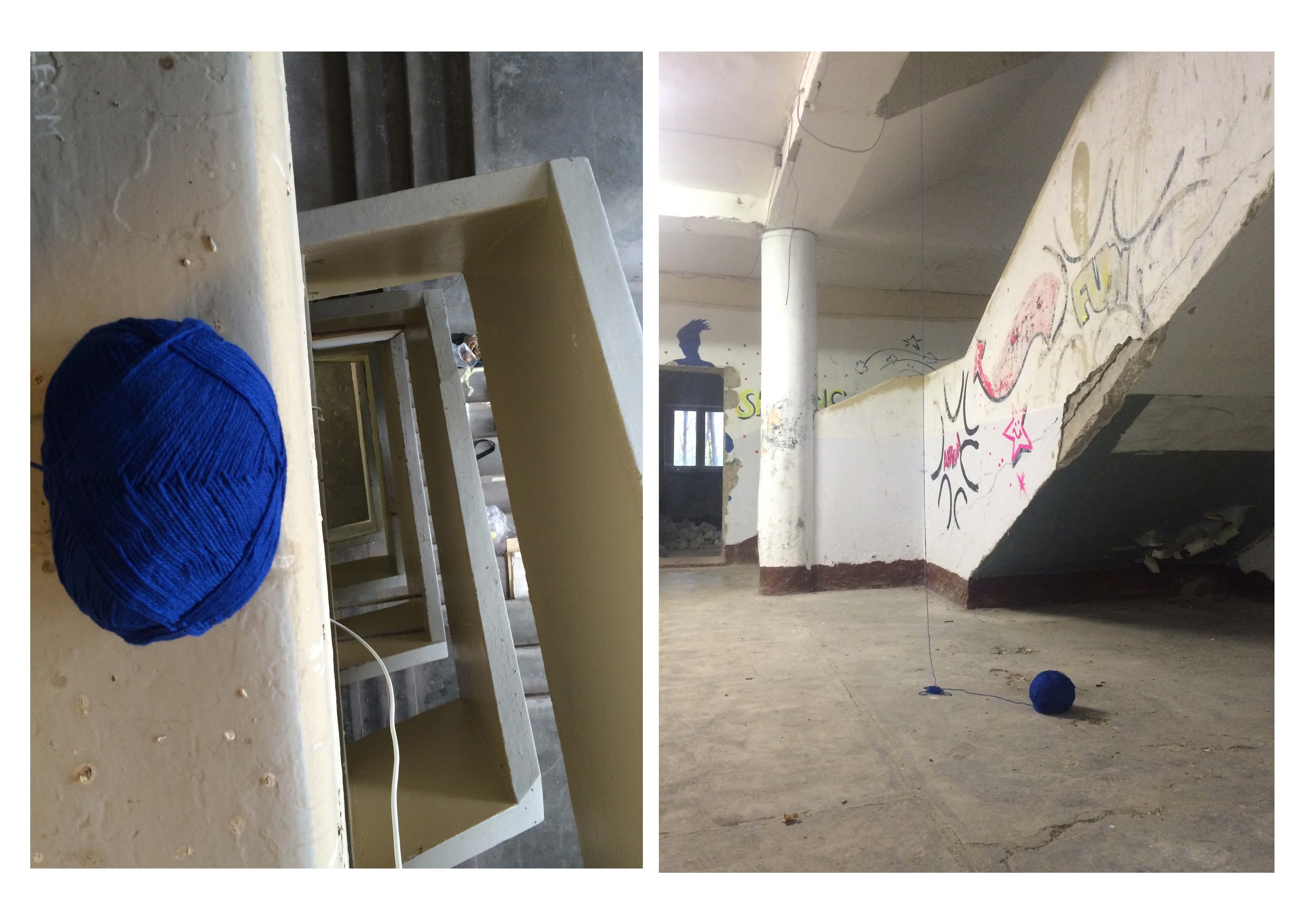

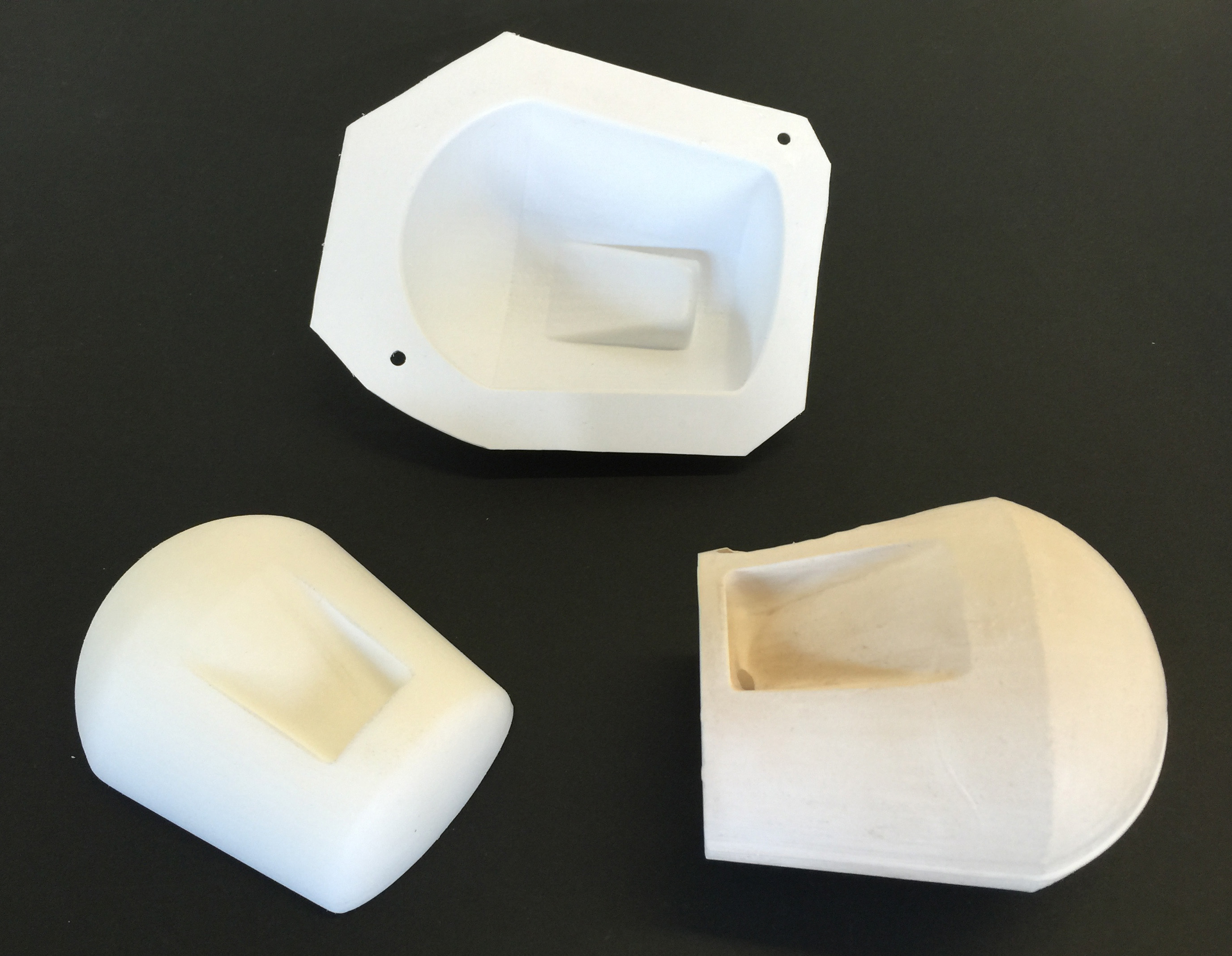

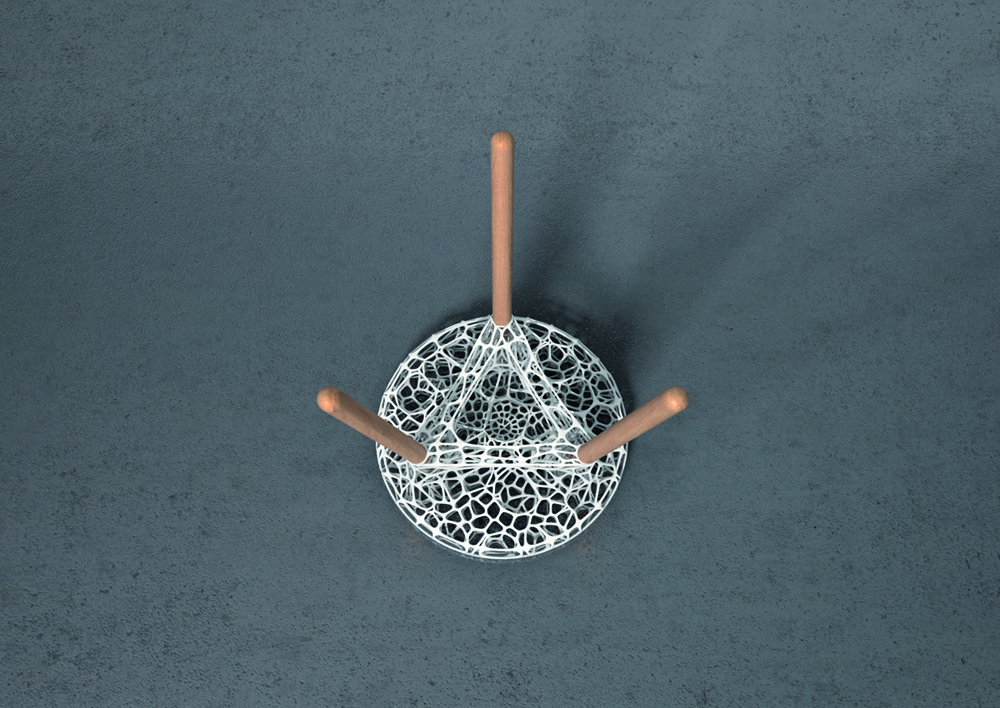

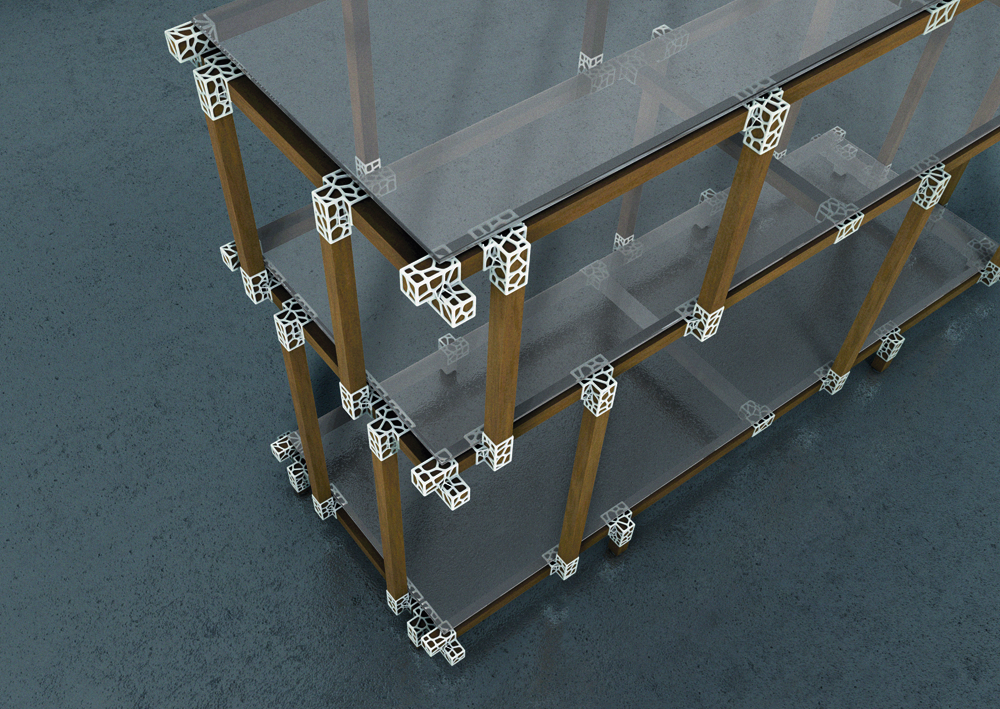

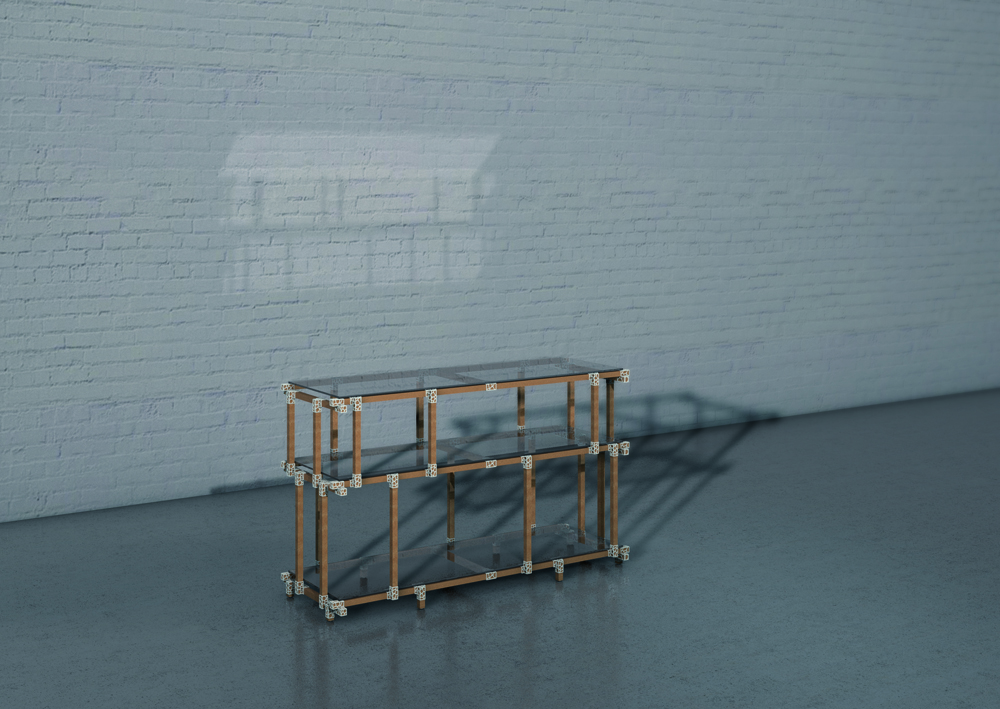

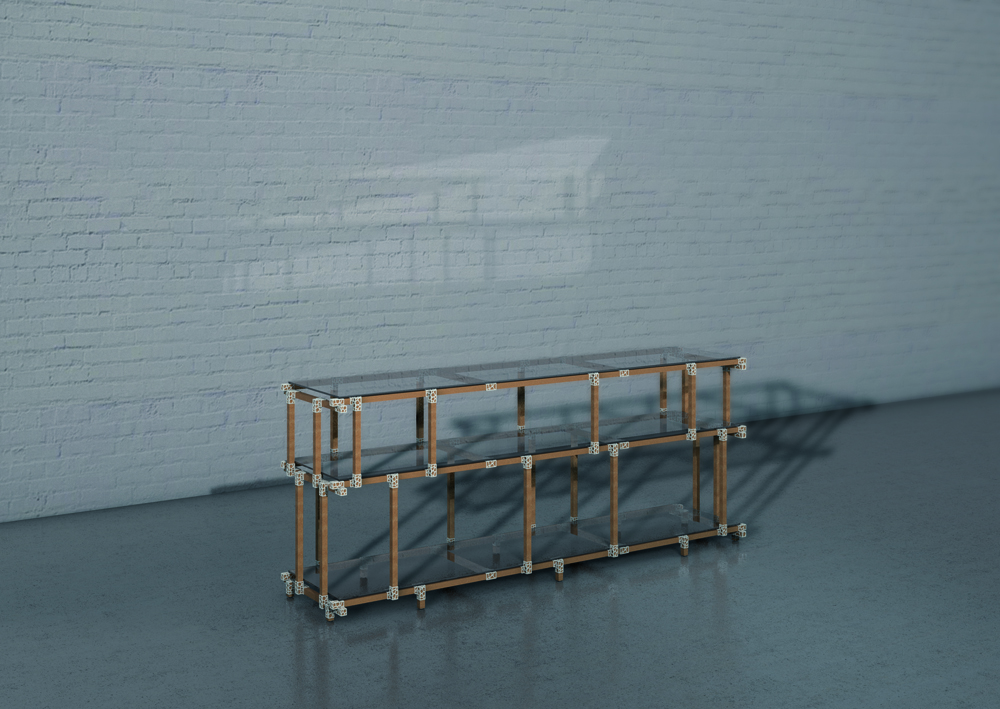

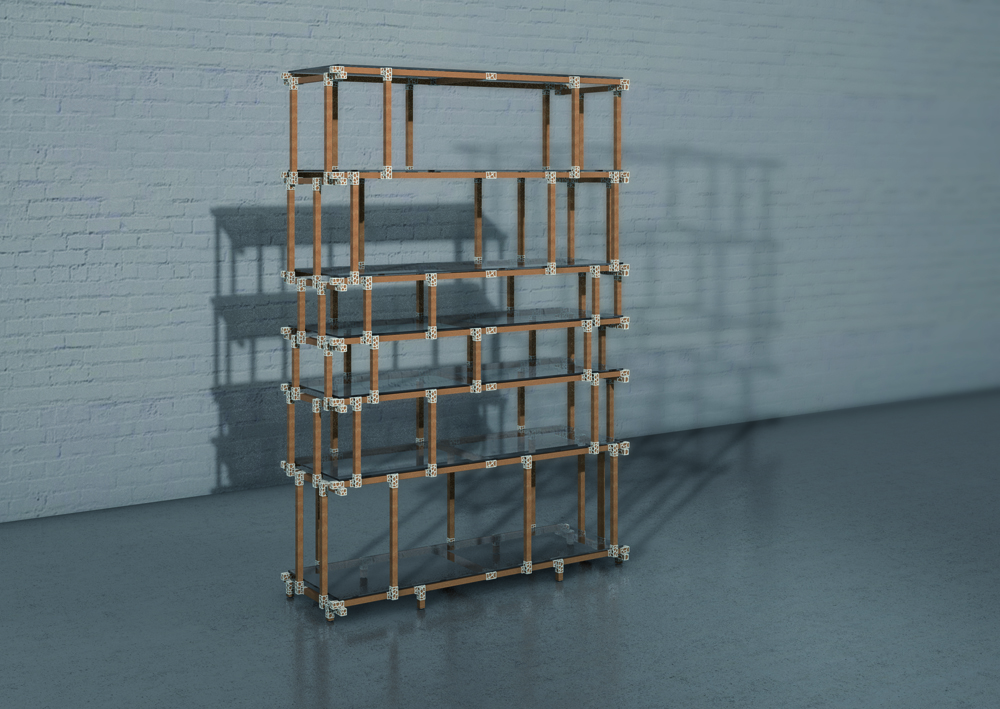

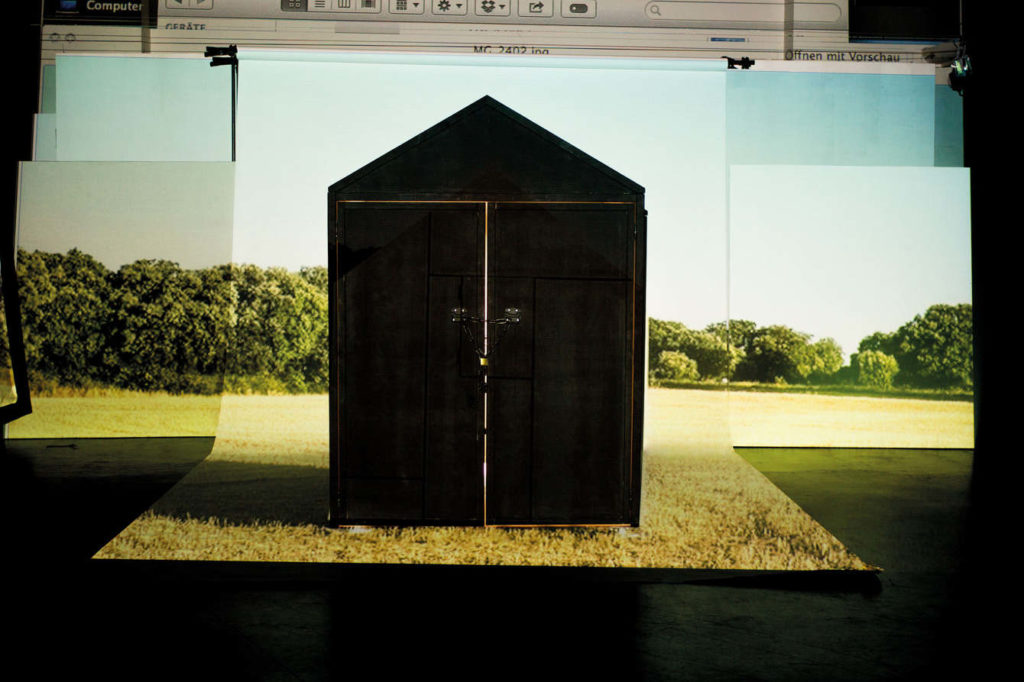

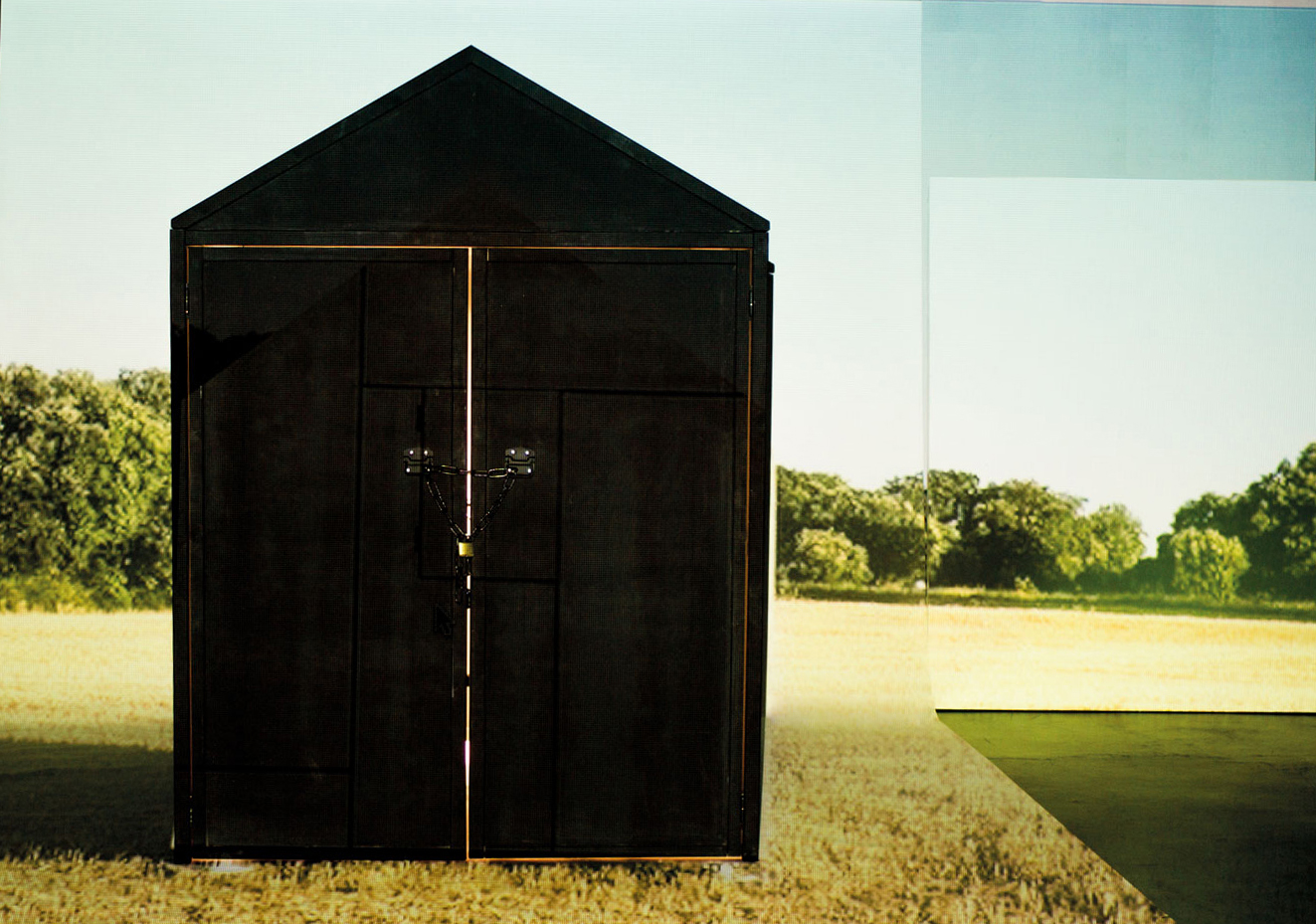

Im Zuge meiner Arbeit möchte ich sichtbar machen, dass wir von unserem digitalen Ich absorbiert werden und durch eine kleine Veränderung und »Auszeit« davon einen Mehrwert gewinnen können: Diese Auszeit macht es möglich, besondere Qualitäten in der realen Wahrnehmung hervorzurufen, die zugleich die bereits genannten Negativfaktoren auslöscht. Das Smartphone wird somit vom Menschen absorbiert und nicht umgekehrt. Ein bestimmtes Objekt soll jene, durch die Benutzung des Smartphones entstandenen und mittlerweile schon fest verankerten Verhaltensweisen veranschaulichen. Mit Hilfe einer physischen Konfrontation soll hier gedanklich eingegriffen und somit ein Bewusstsein geschaffen werden.