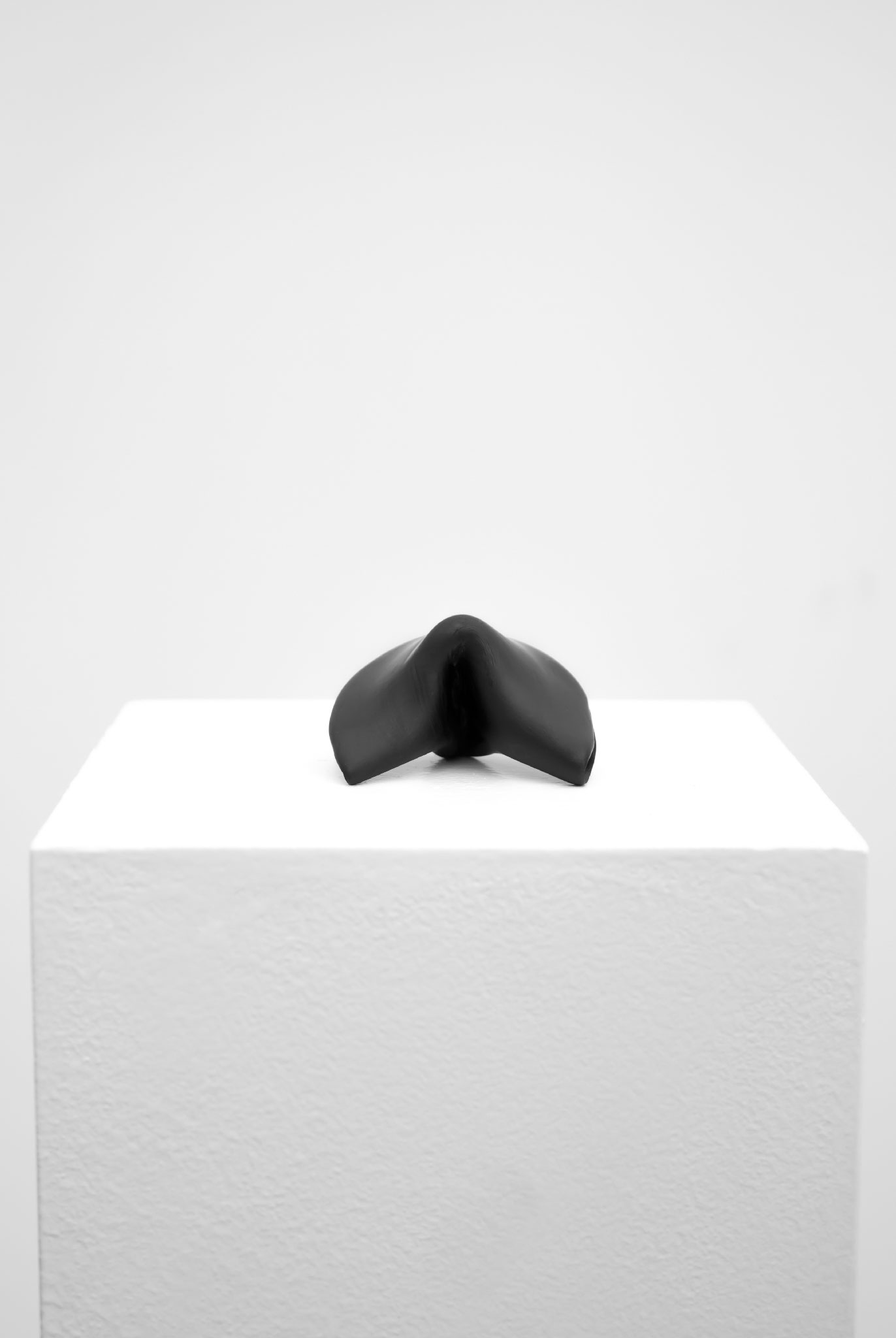

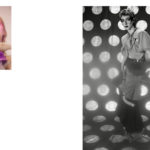

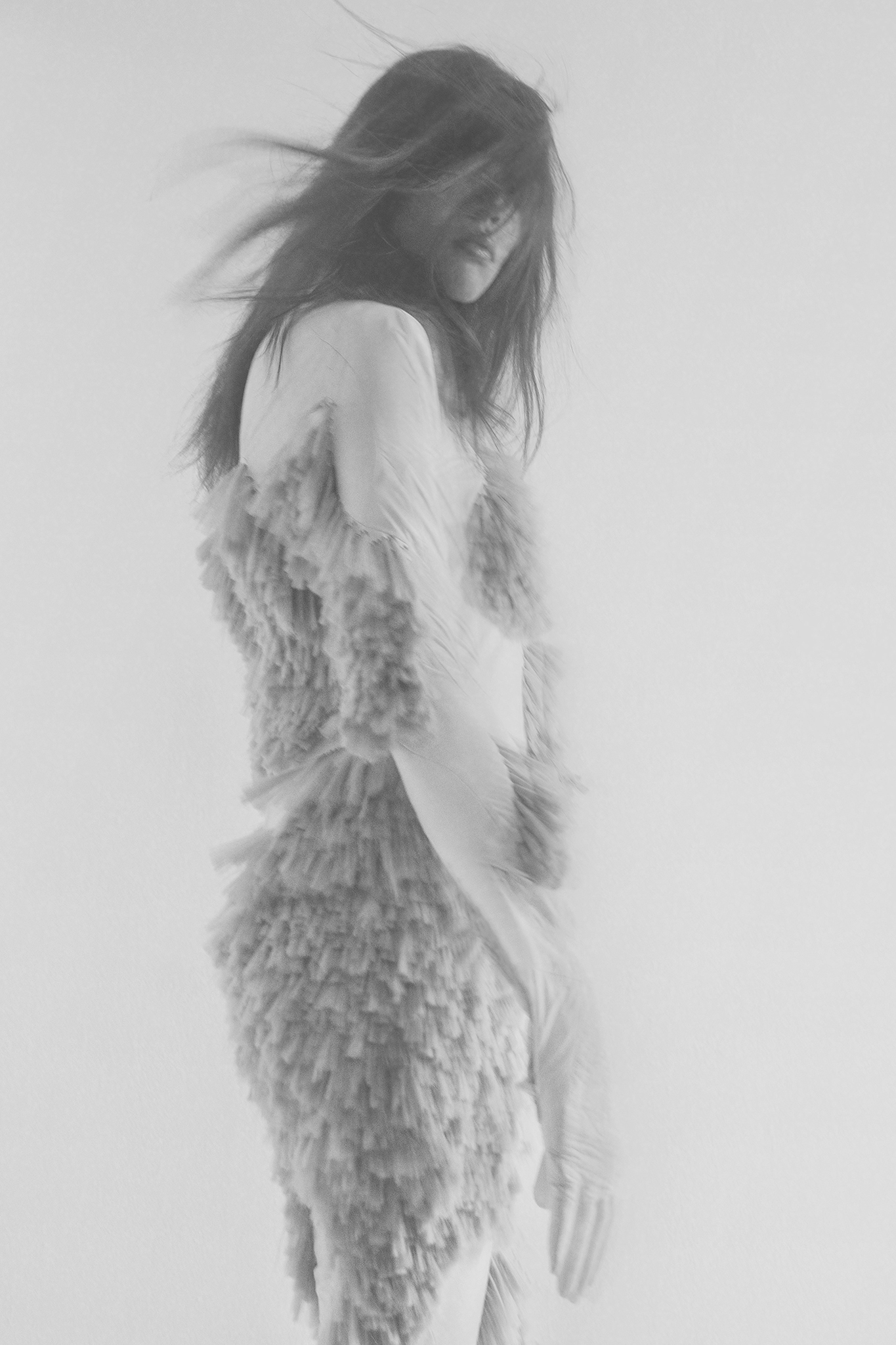

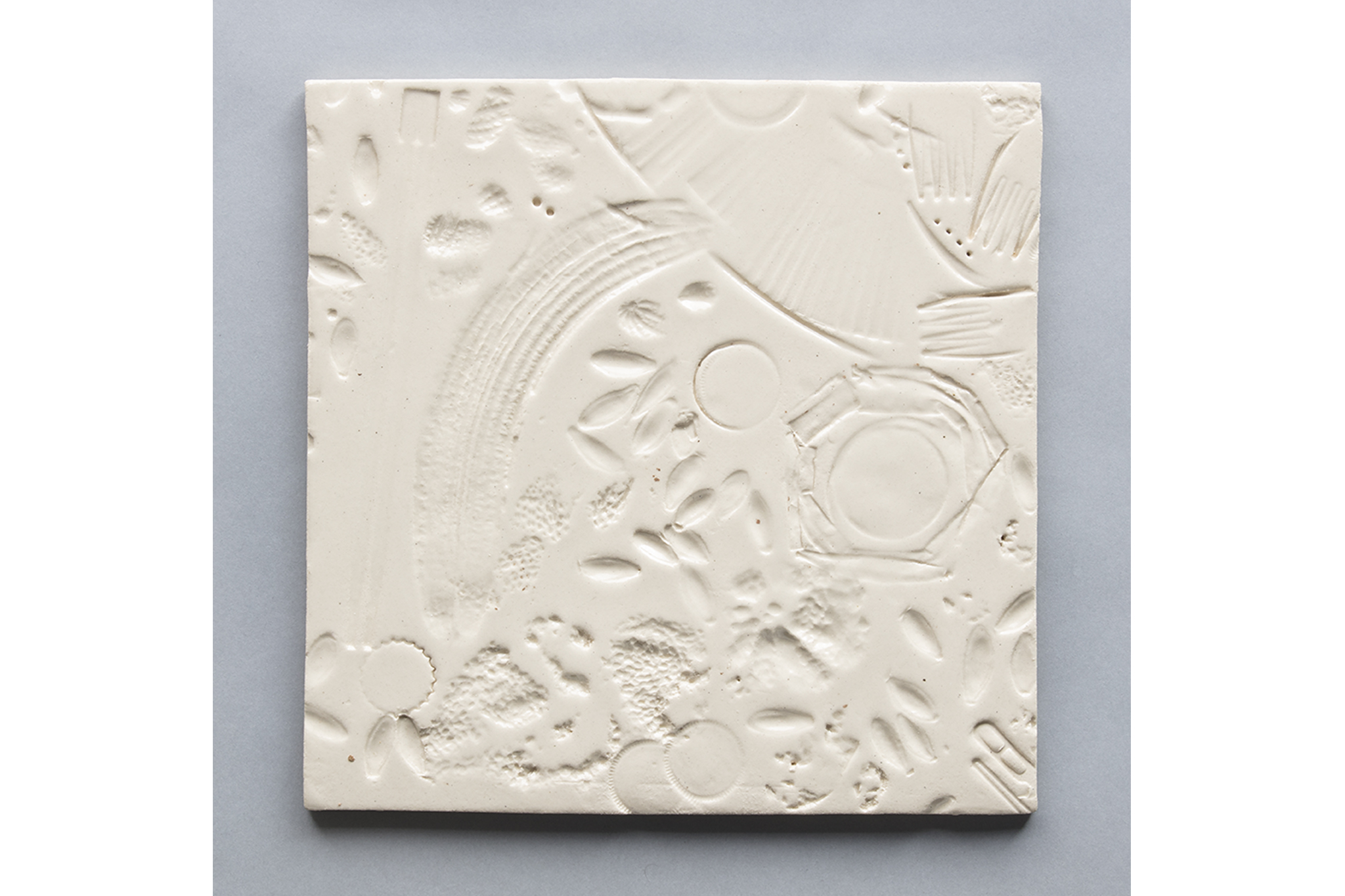

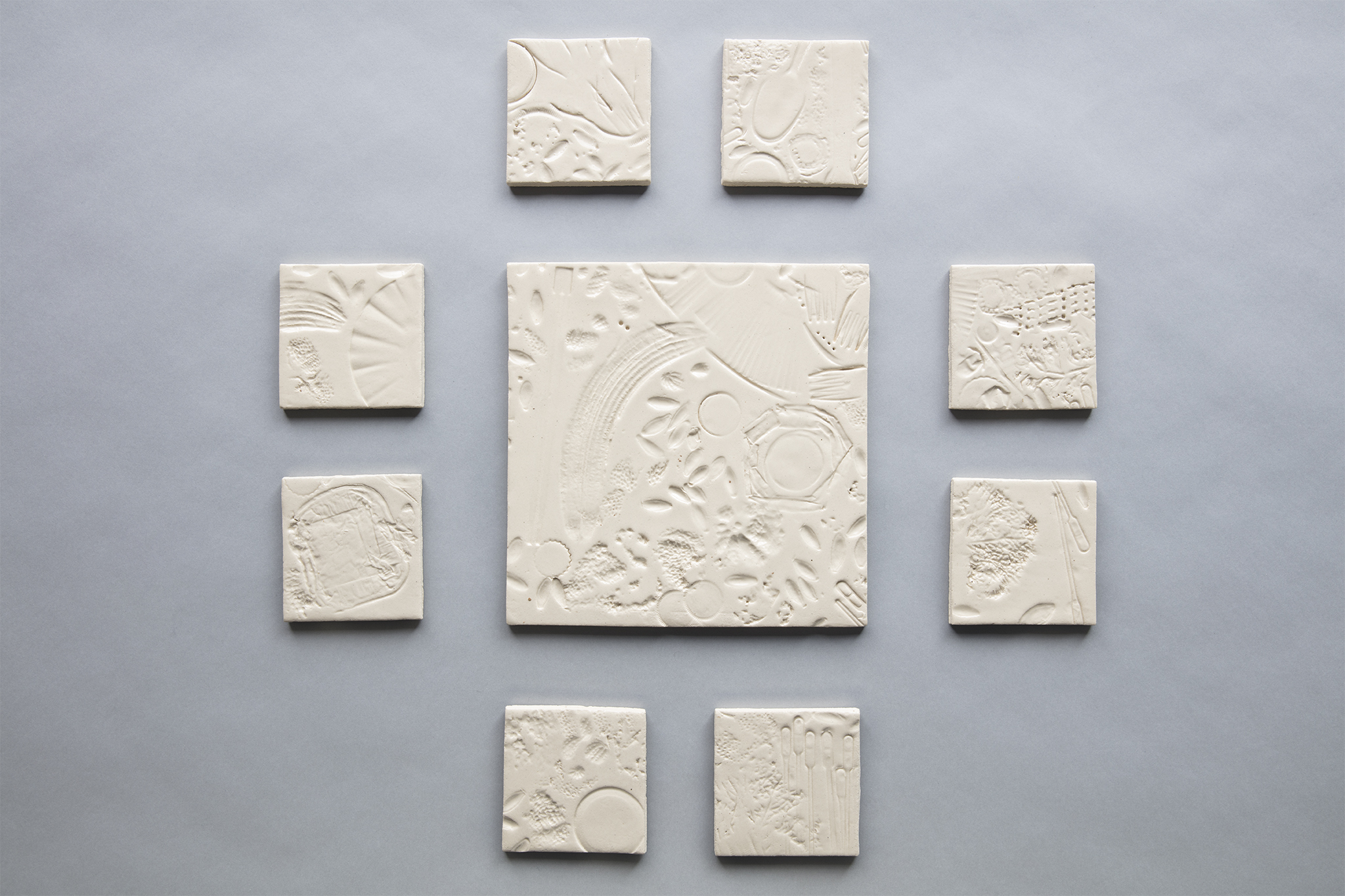

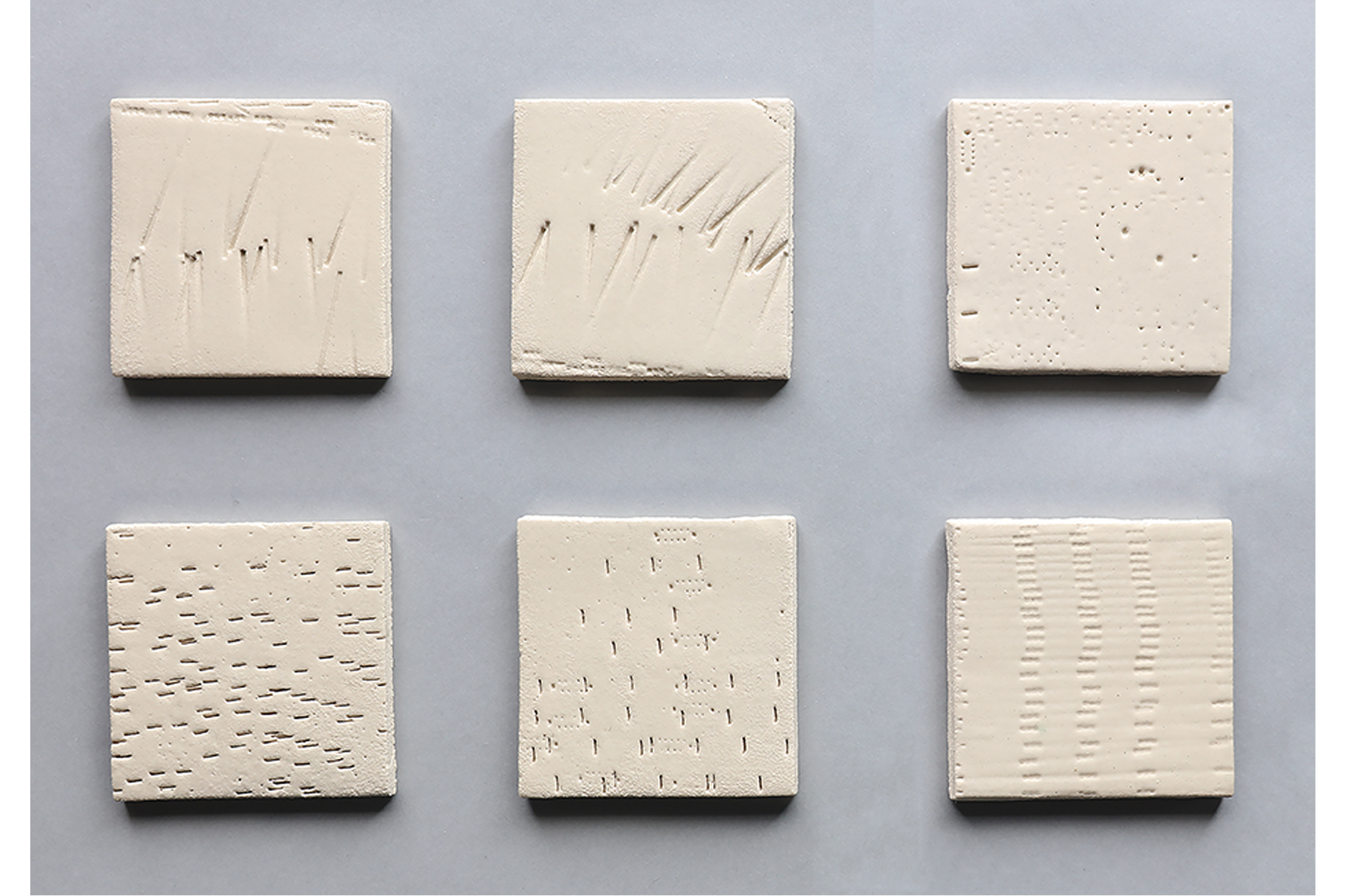

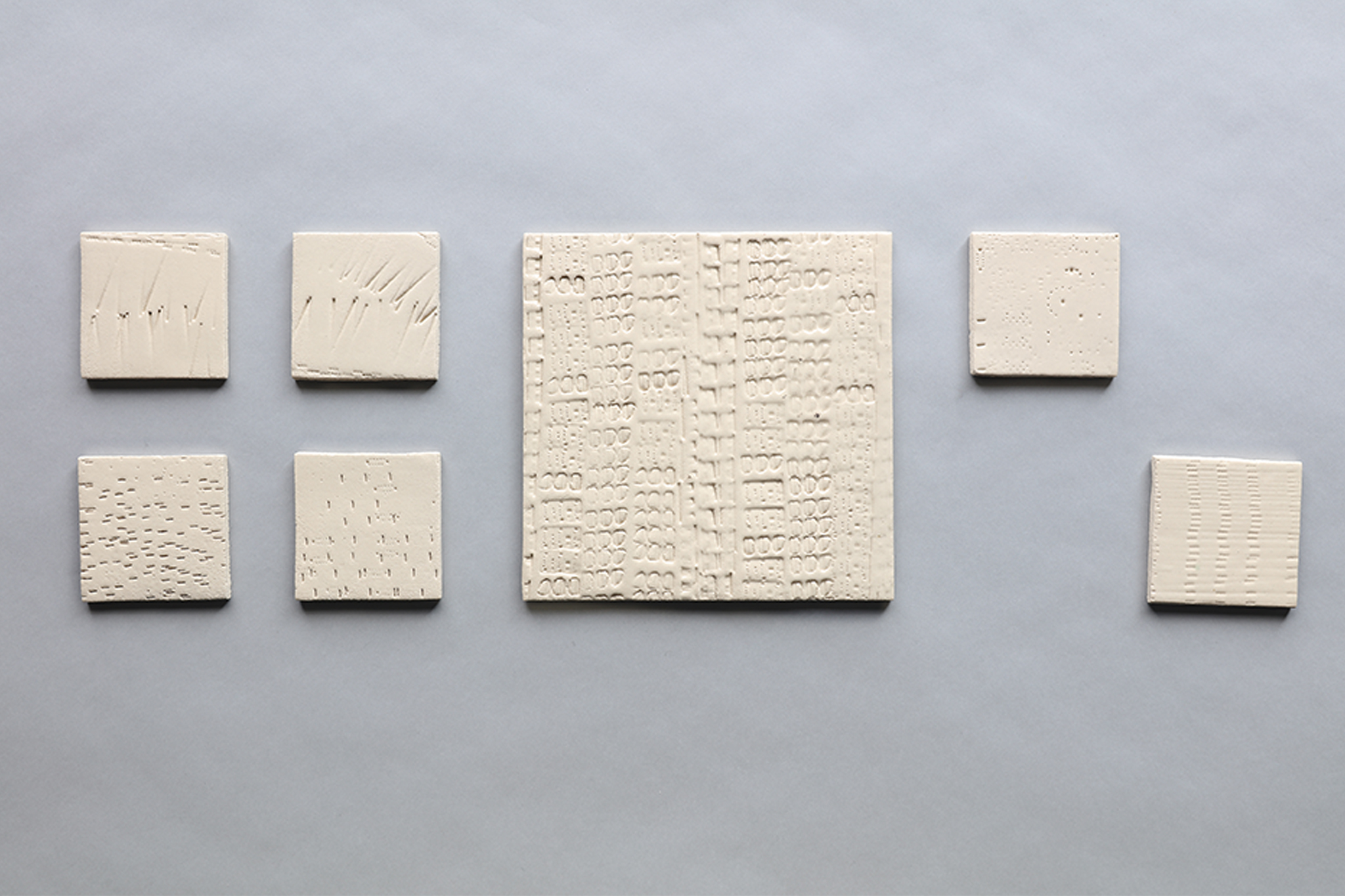

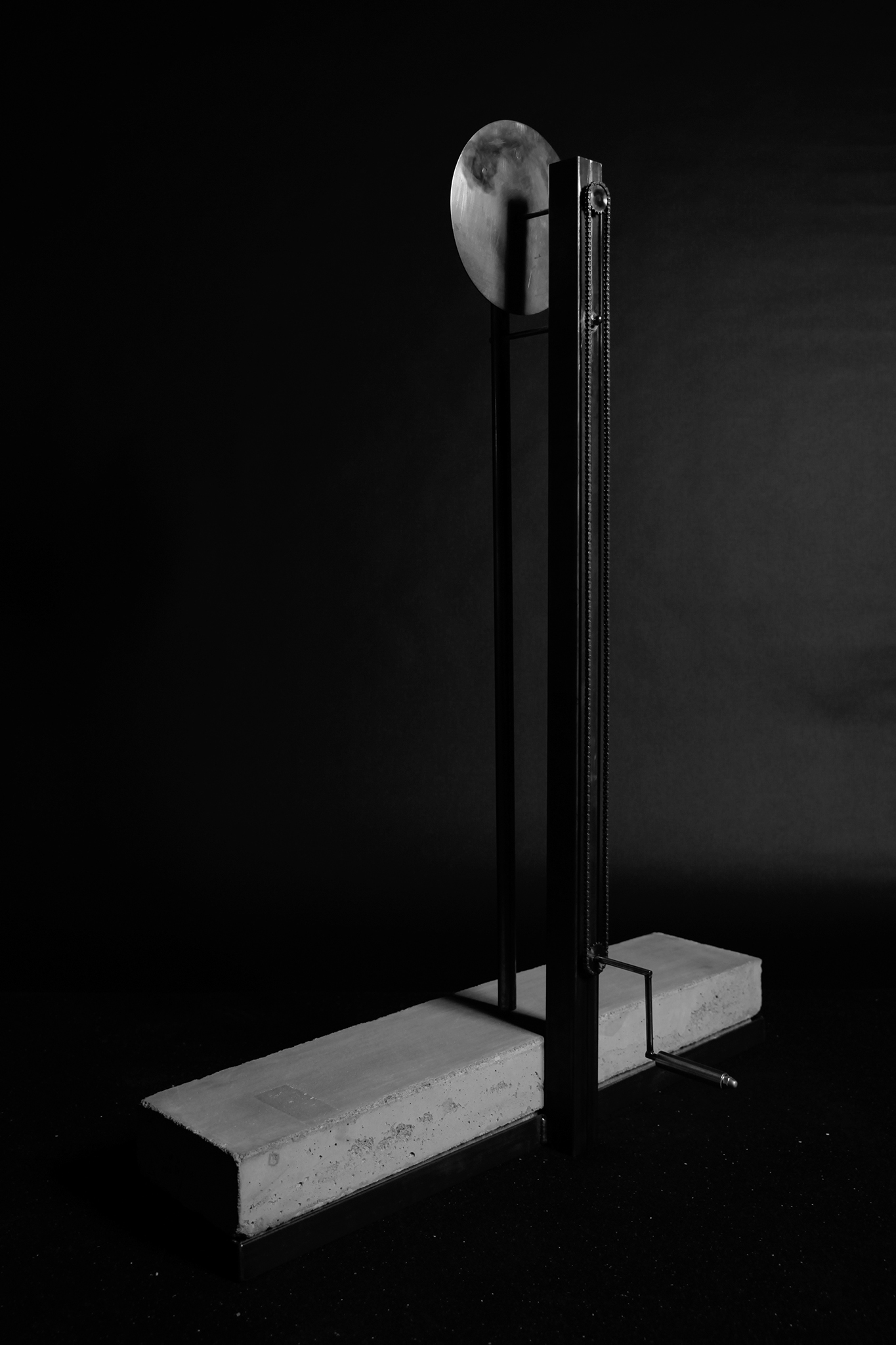

›Forgotten collection‹

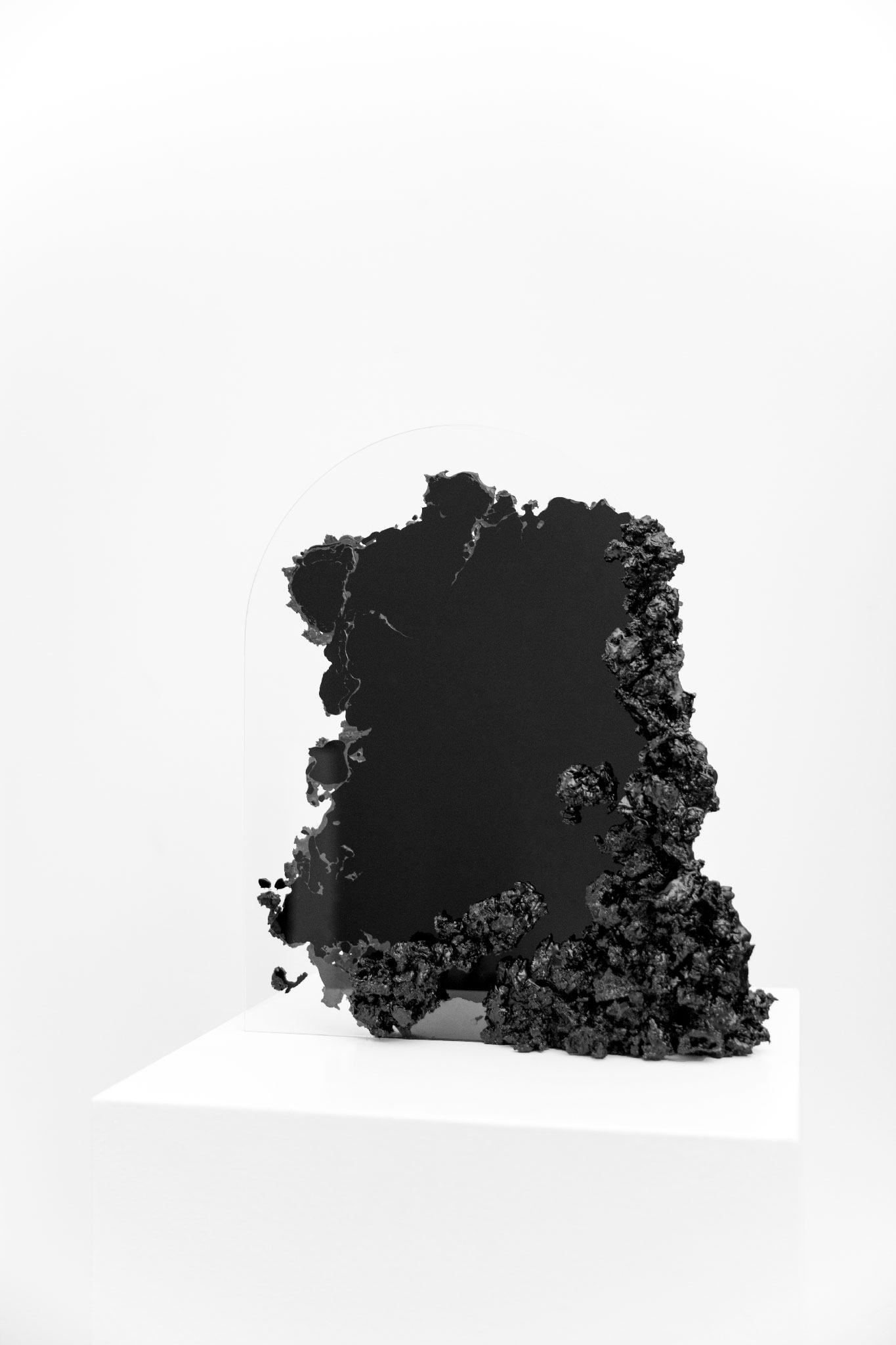

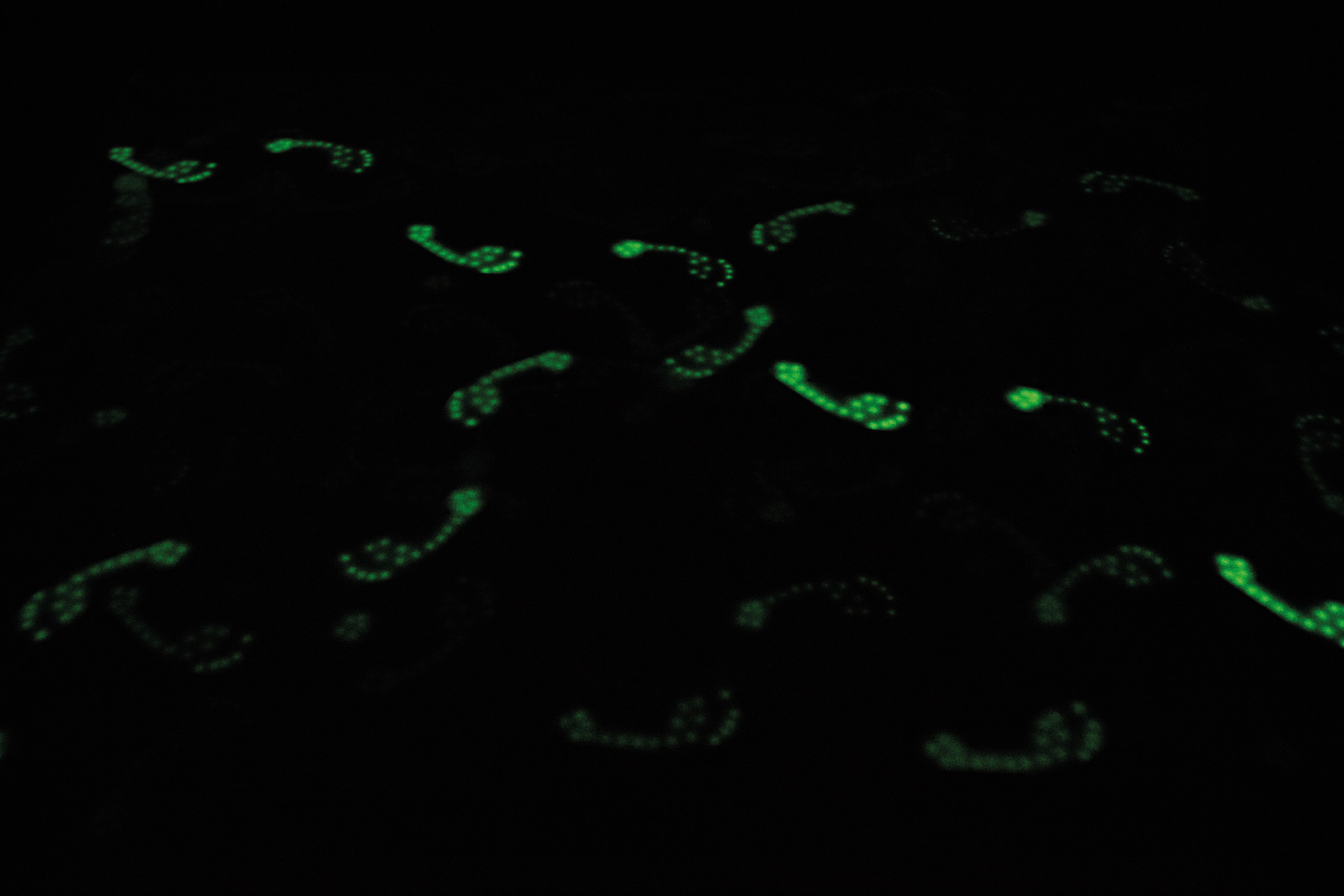

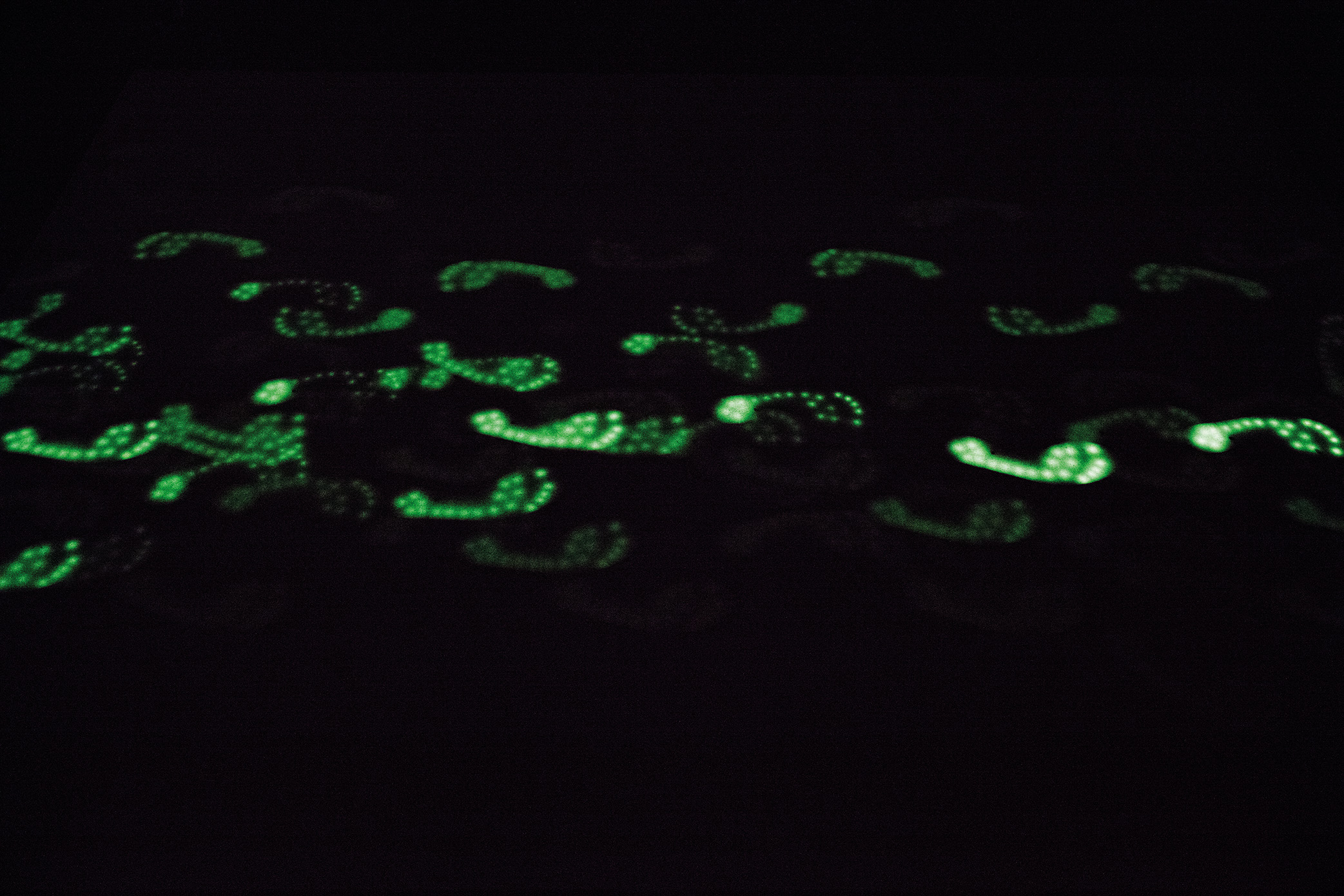

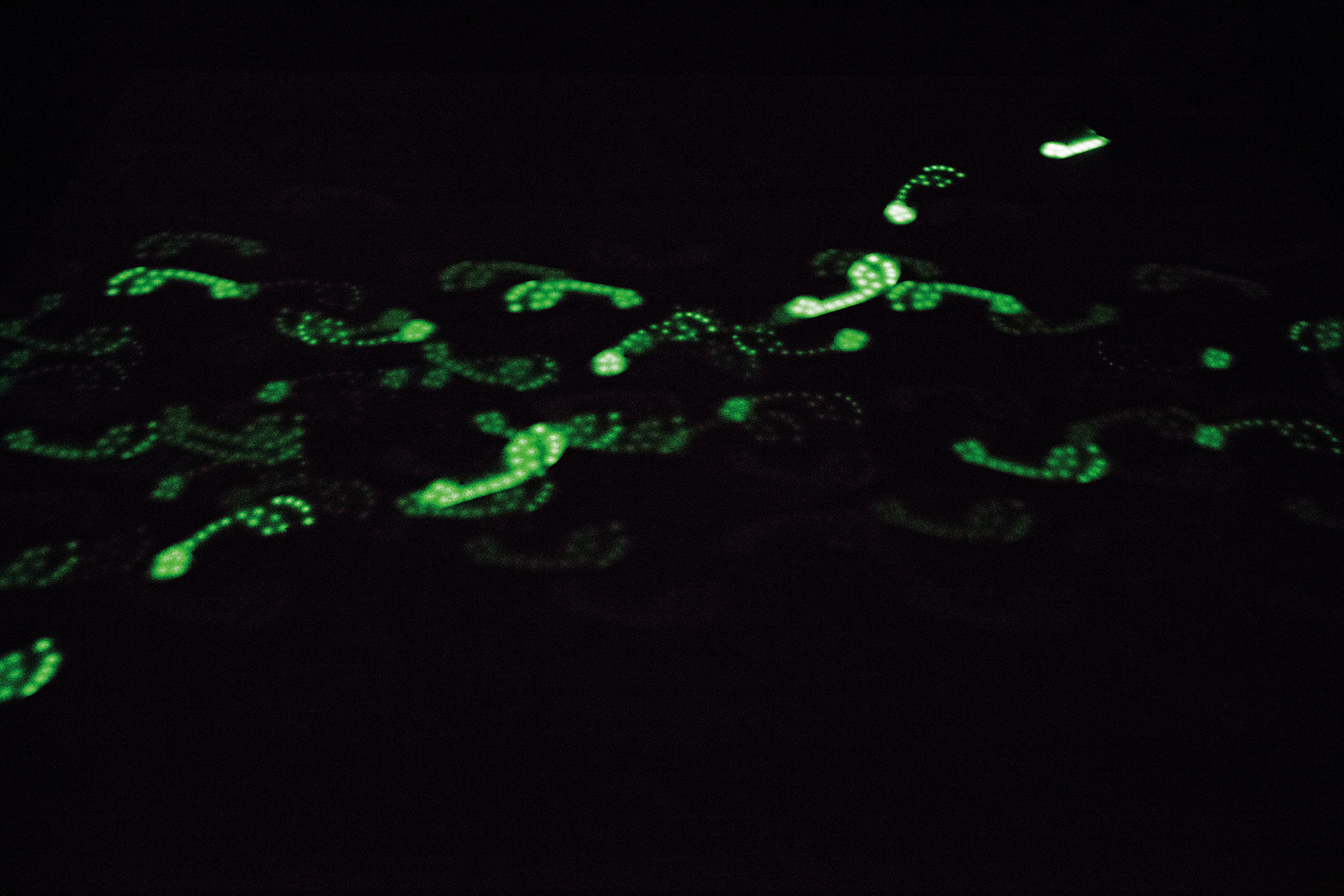

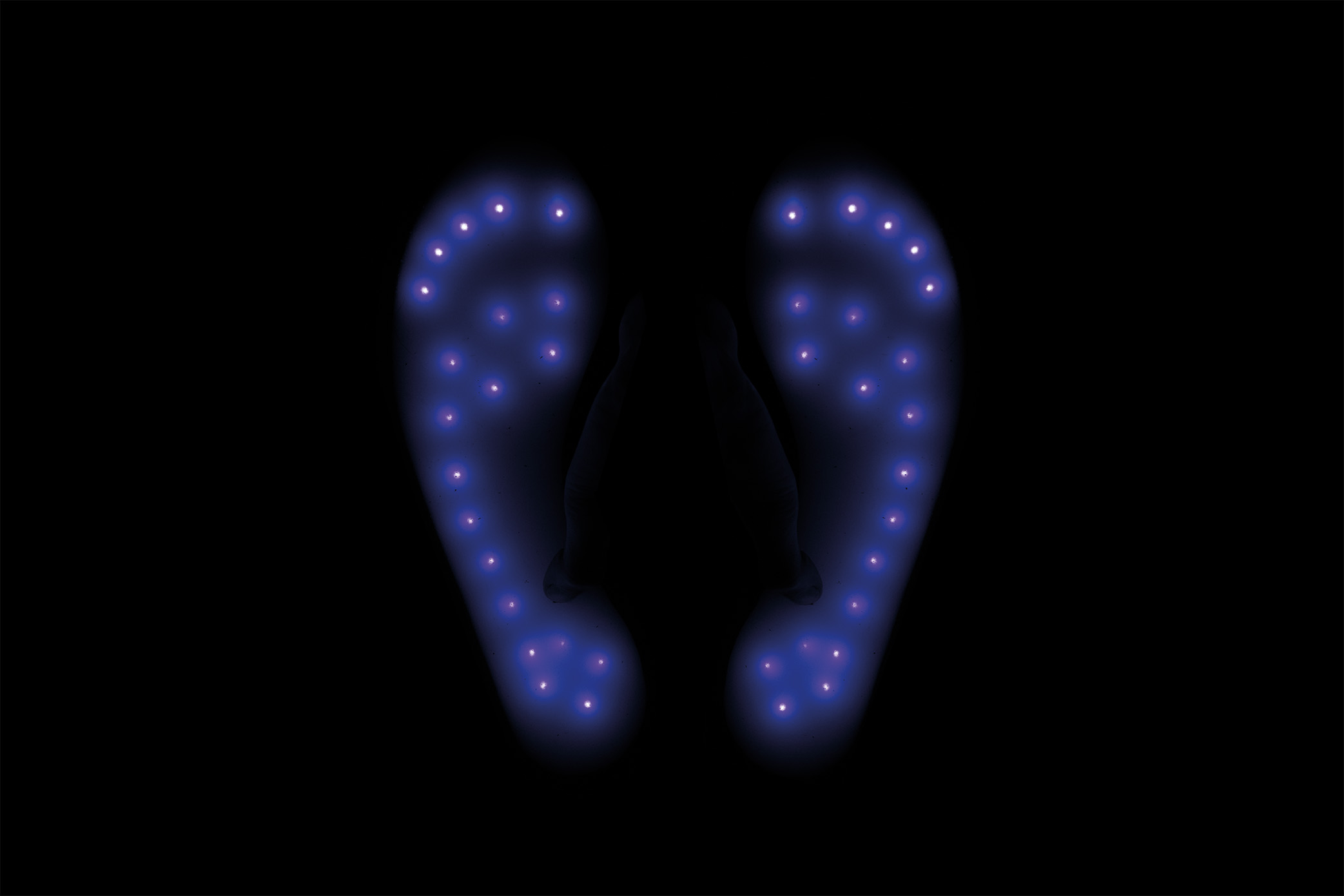

Weiße Flecken auf Landkarten verweisen auf unbekannte, gänzlich unerforschte Gebiete. Schwarze Flecken so scheint es markieren, das historisch Unbekannte und Vergessene. Schwarz ist auch der Abdruck des Lebens, die Symbolfarbe des Todes, Markierung des Erloschenen. Pechschwarz – der geschichtliche Vorstrich der menschlichen Zivilisation.

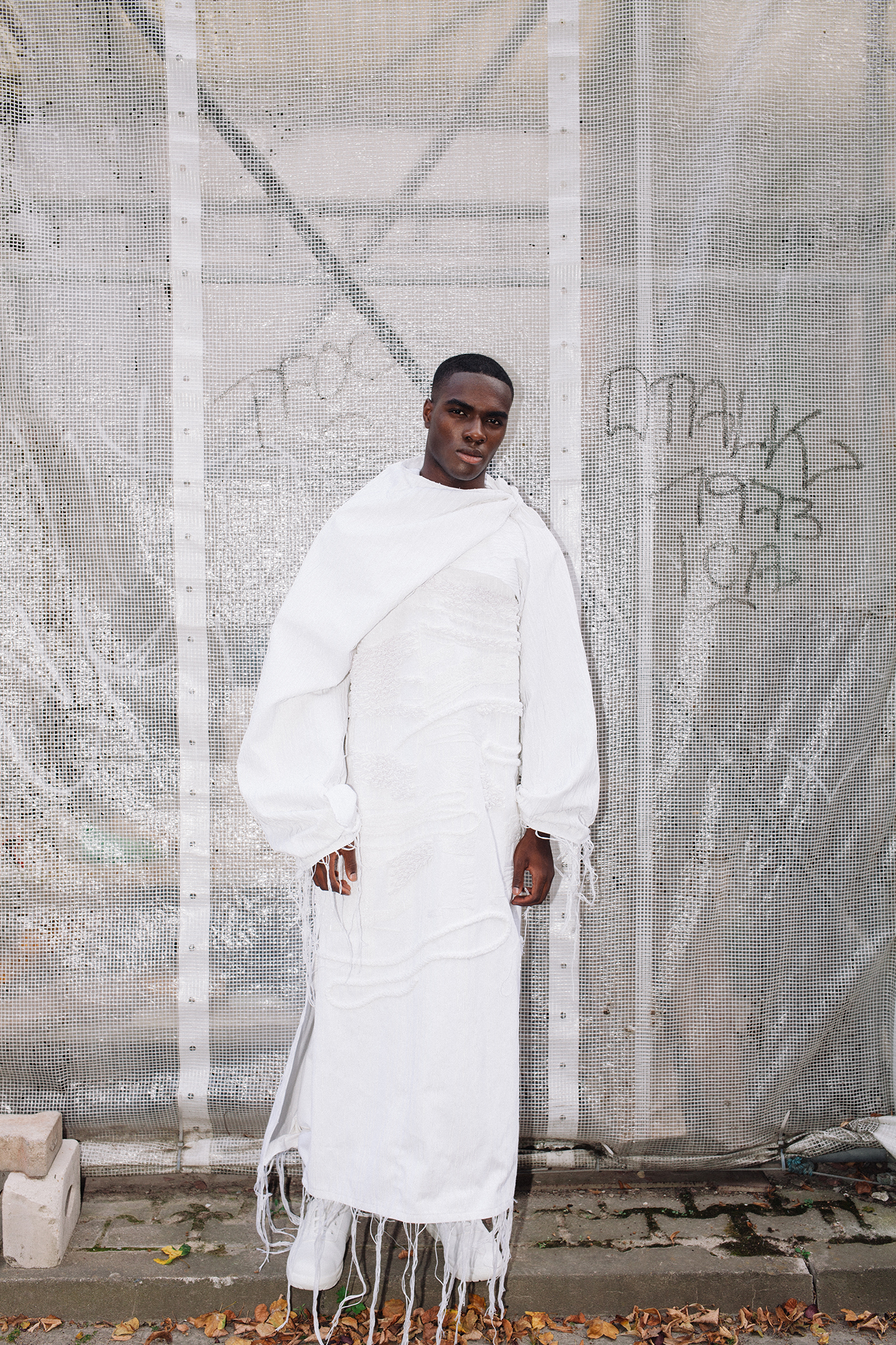

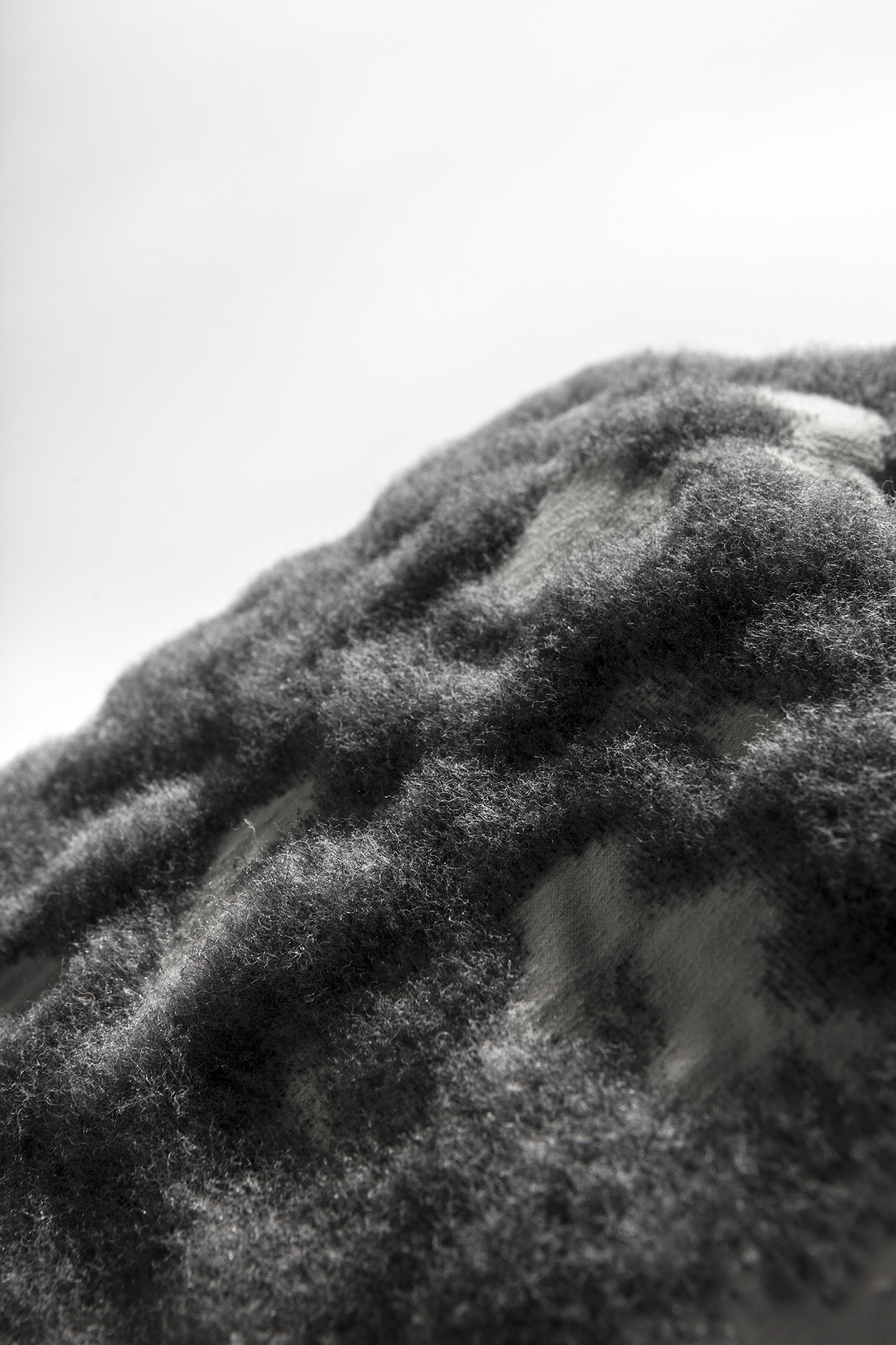

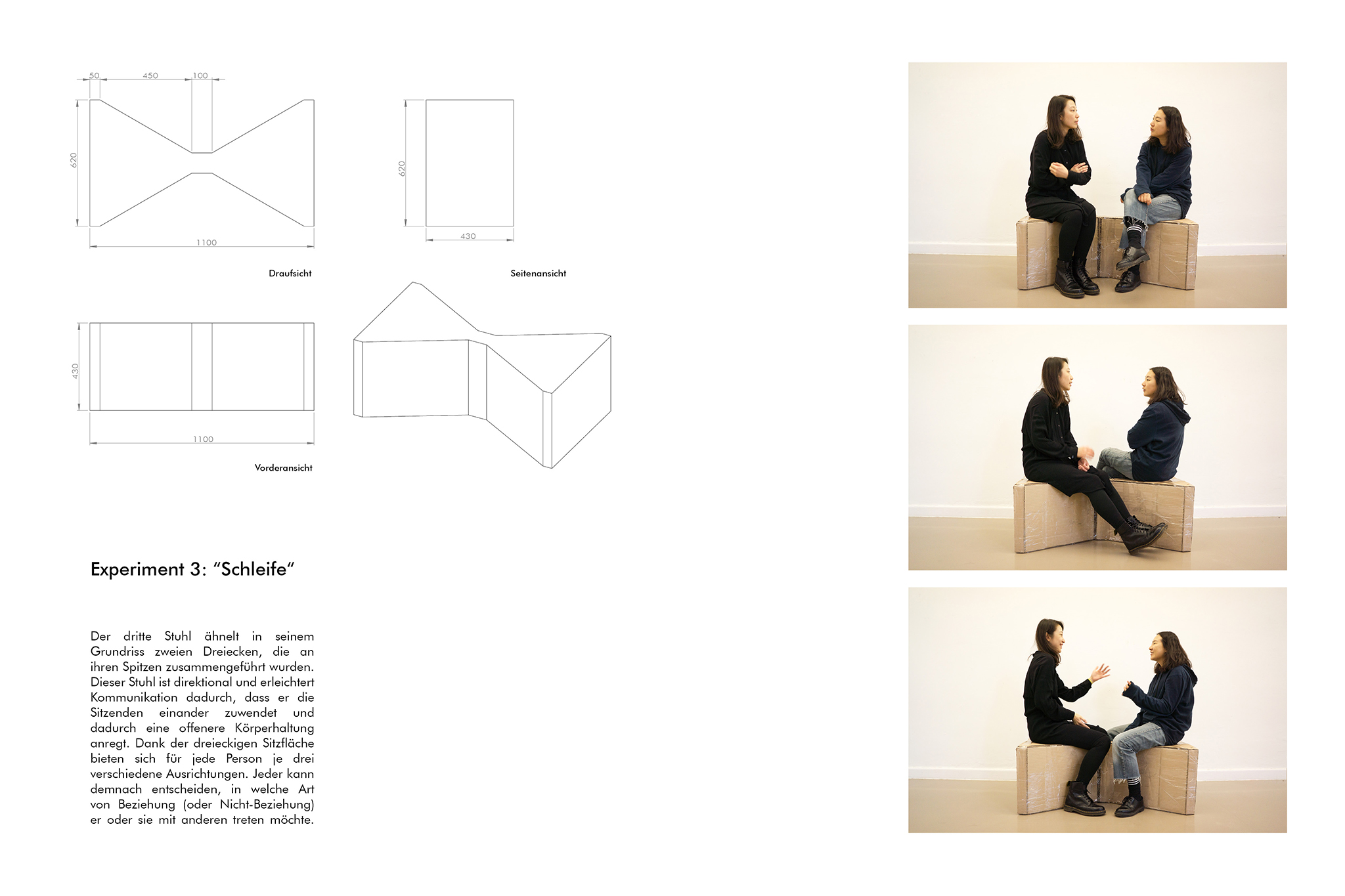

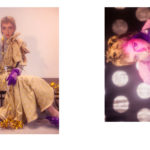

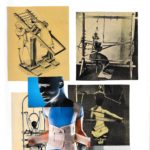

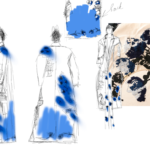

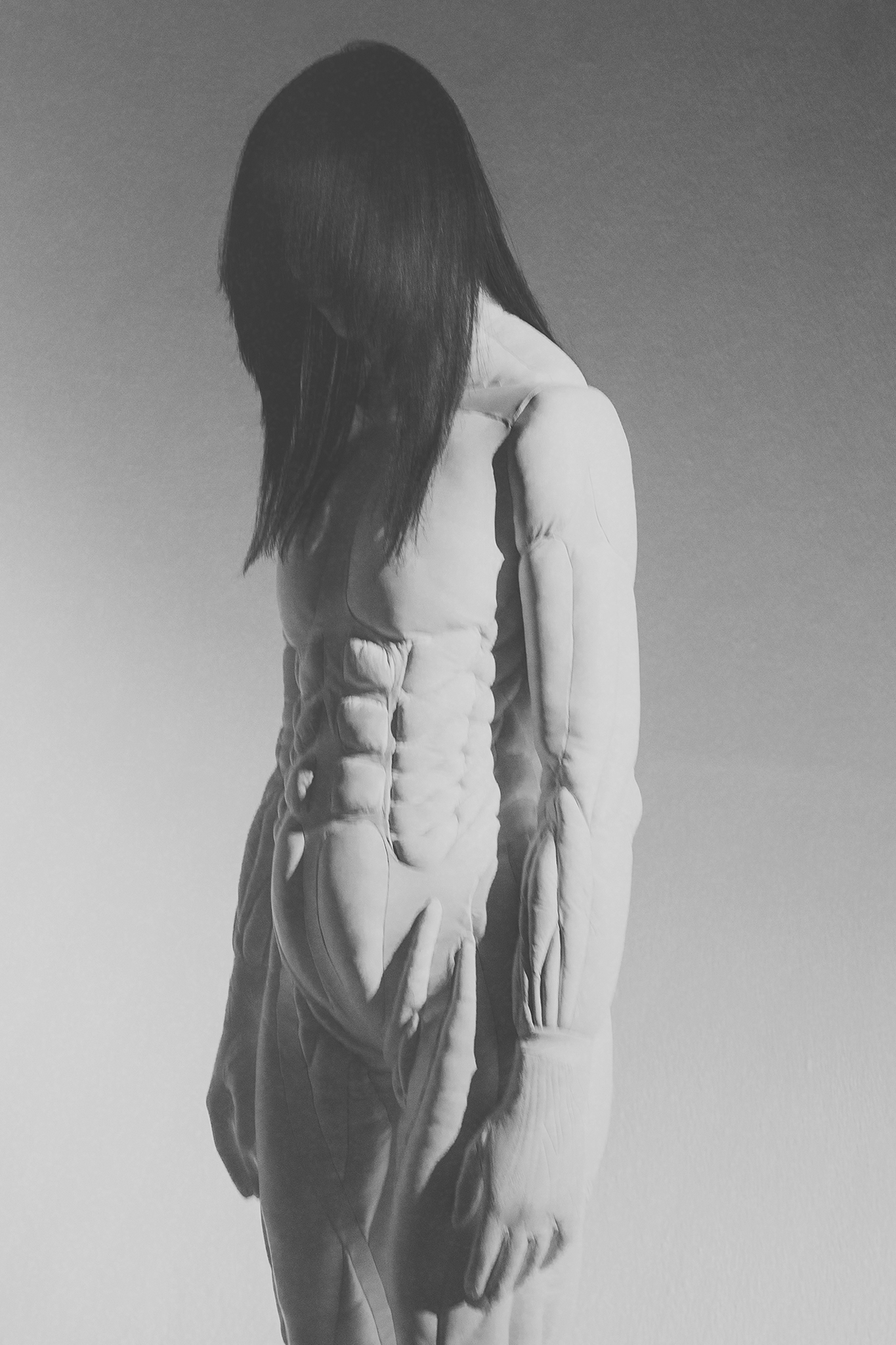

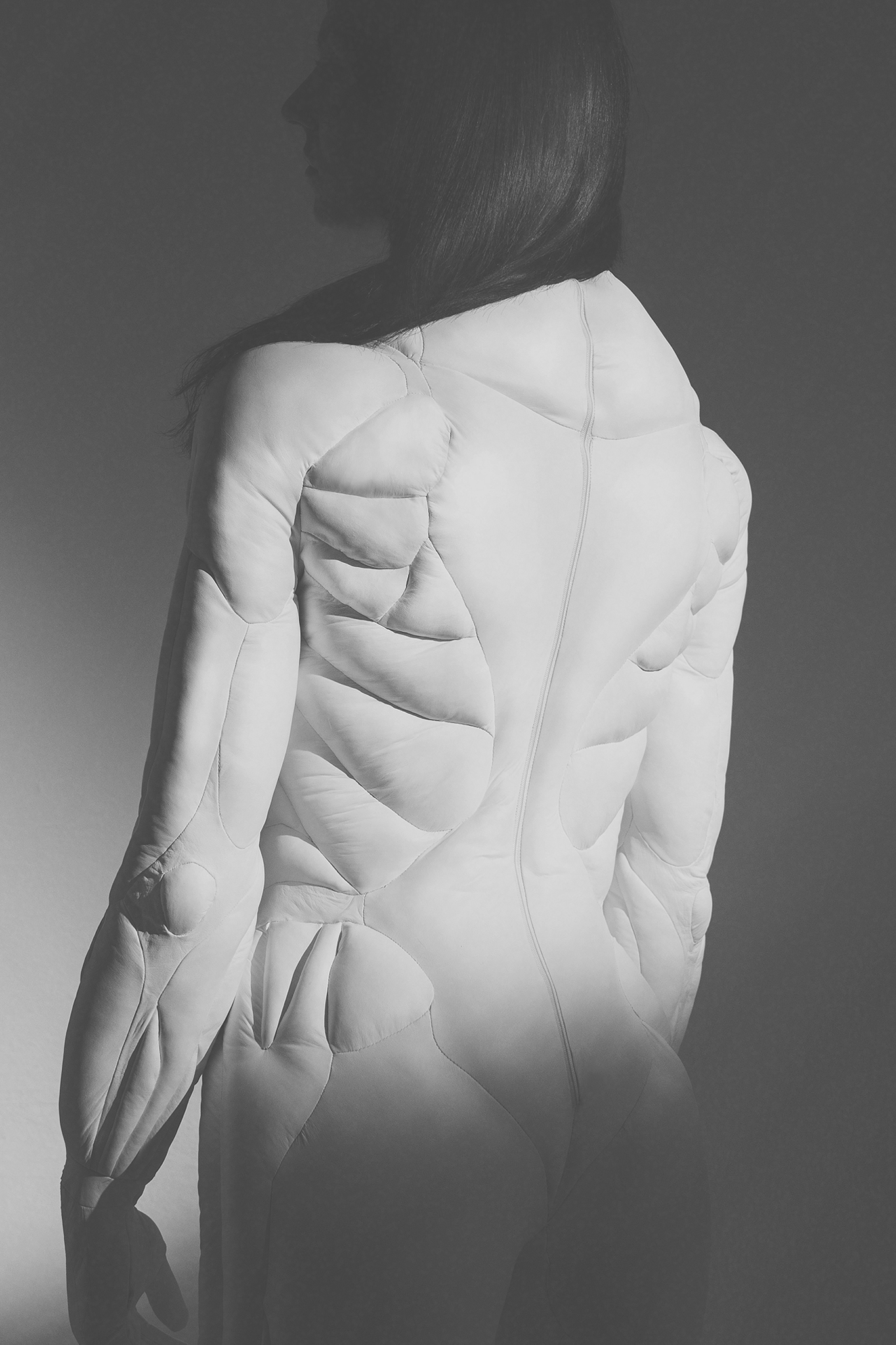

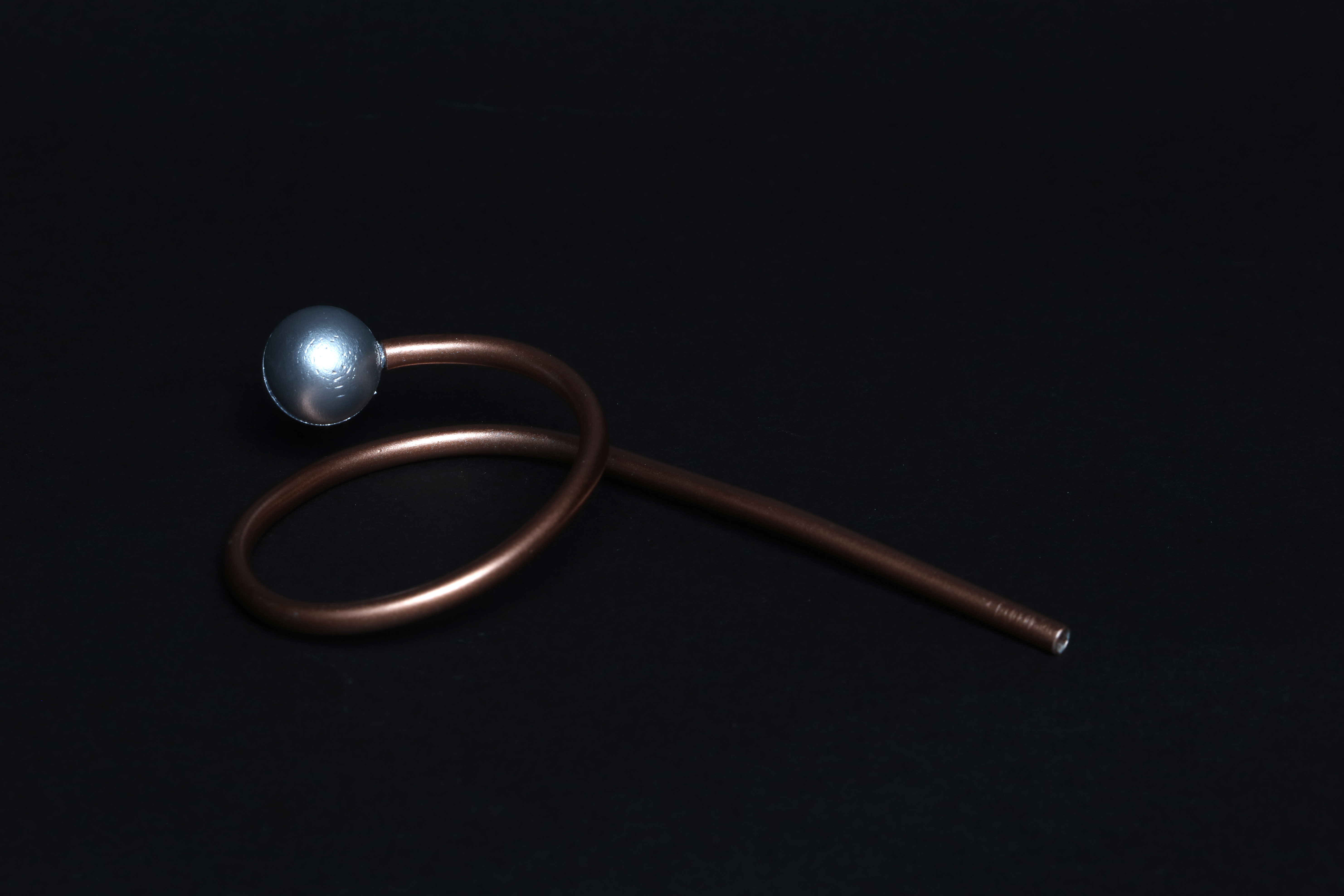

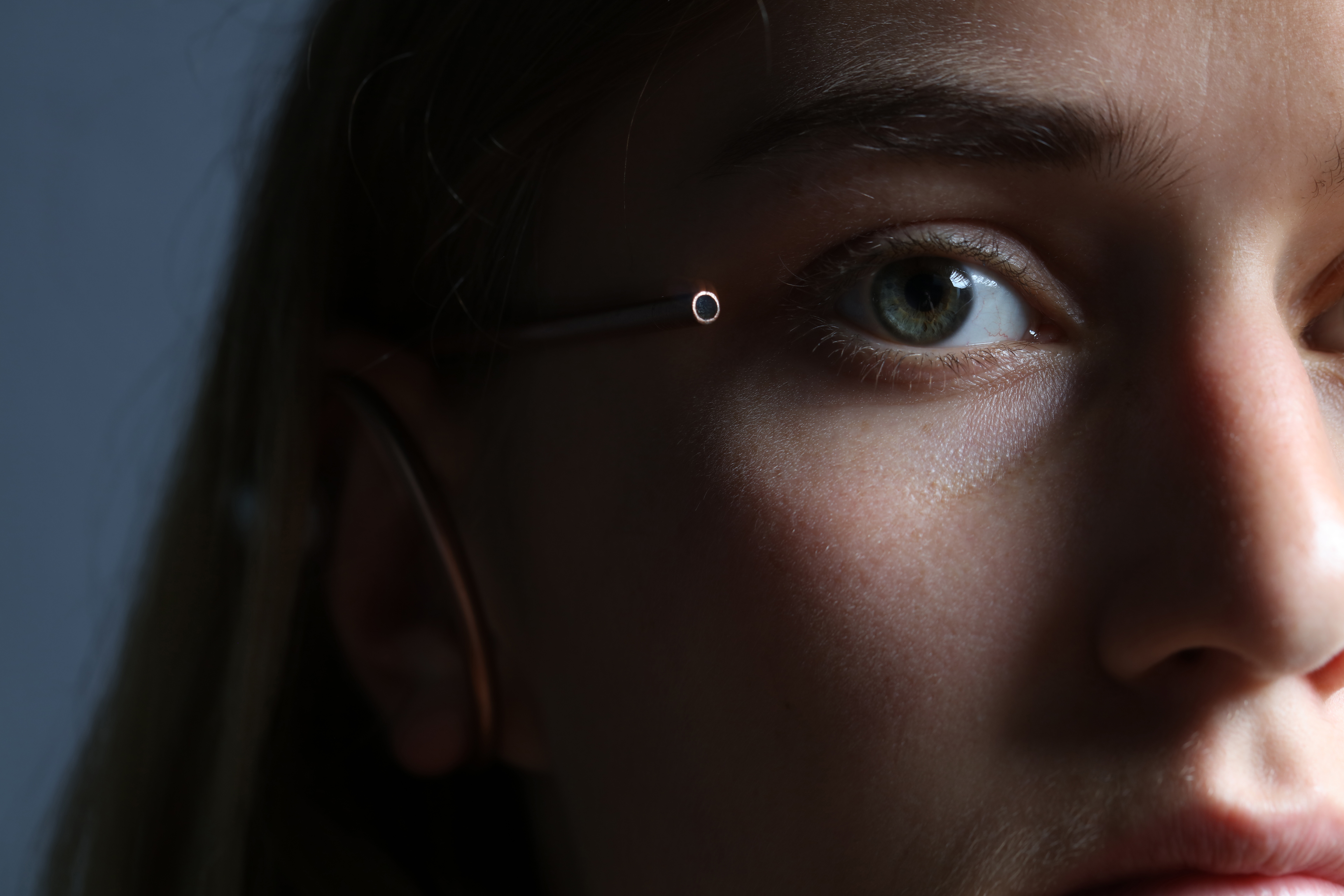

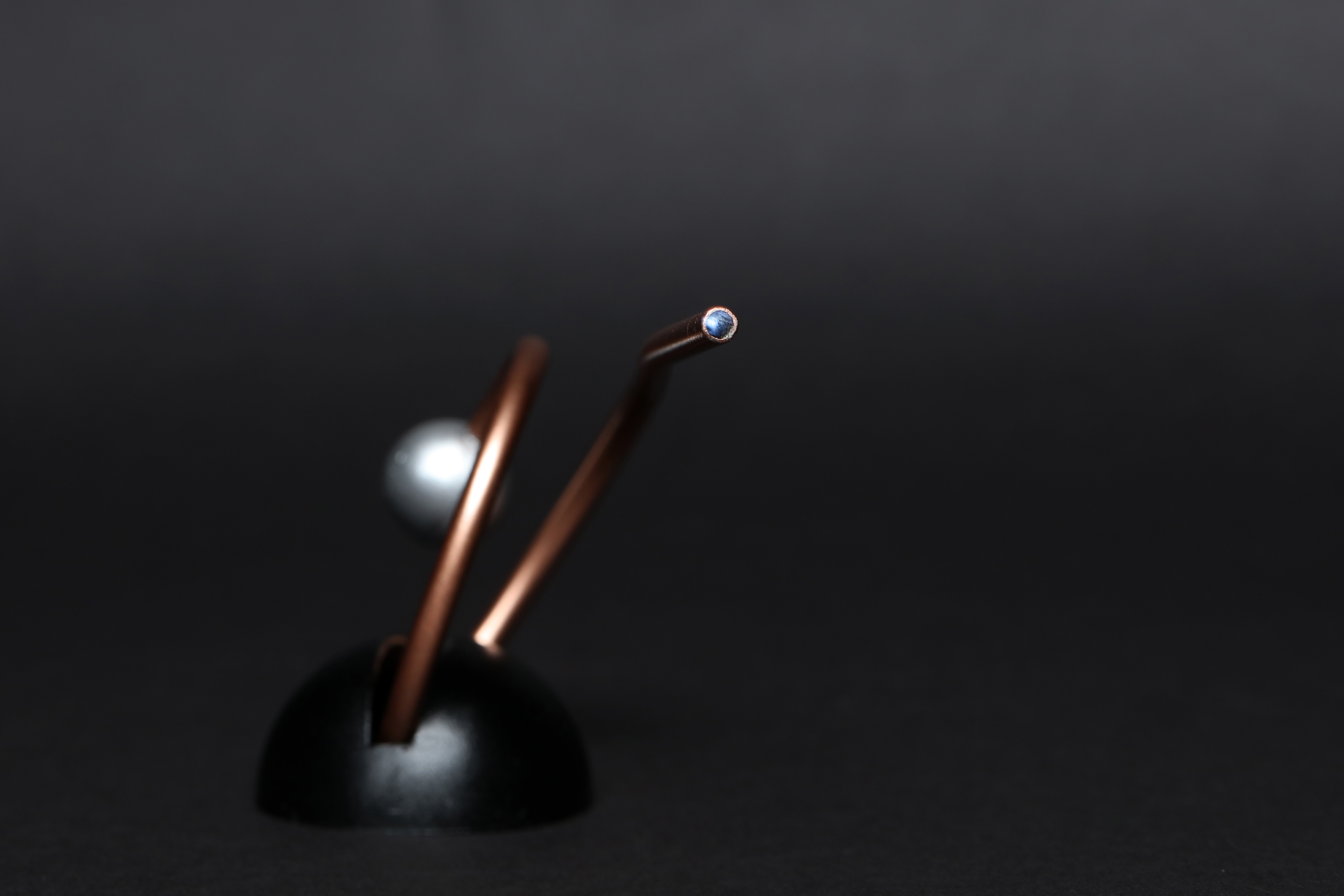

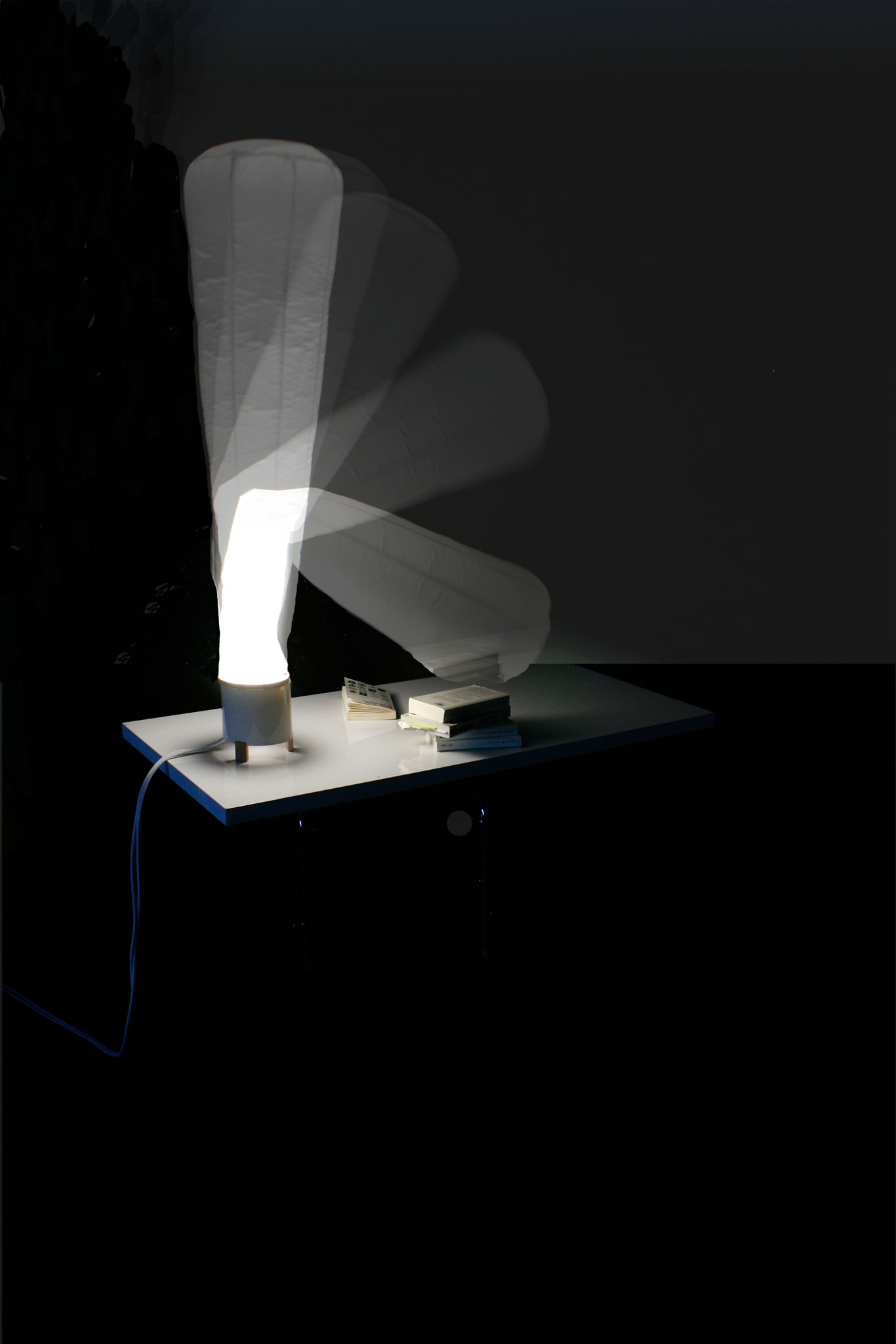

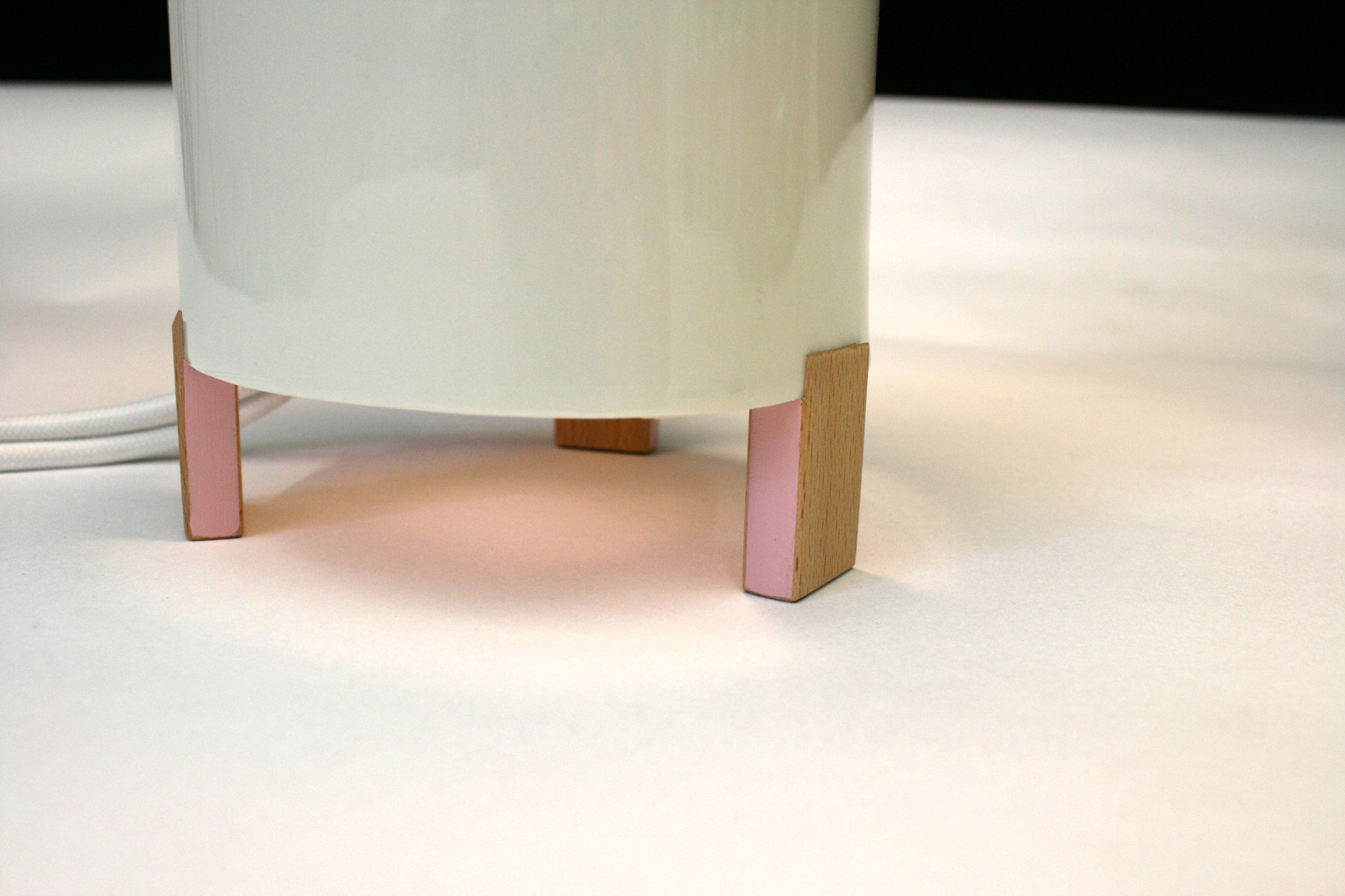

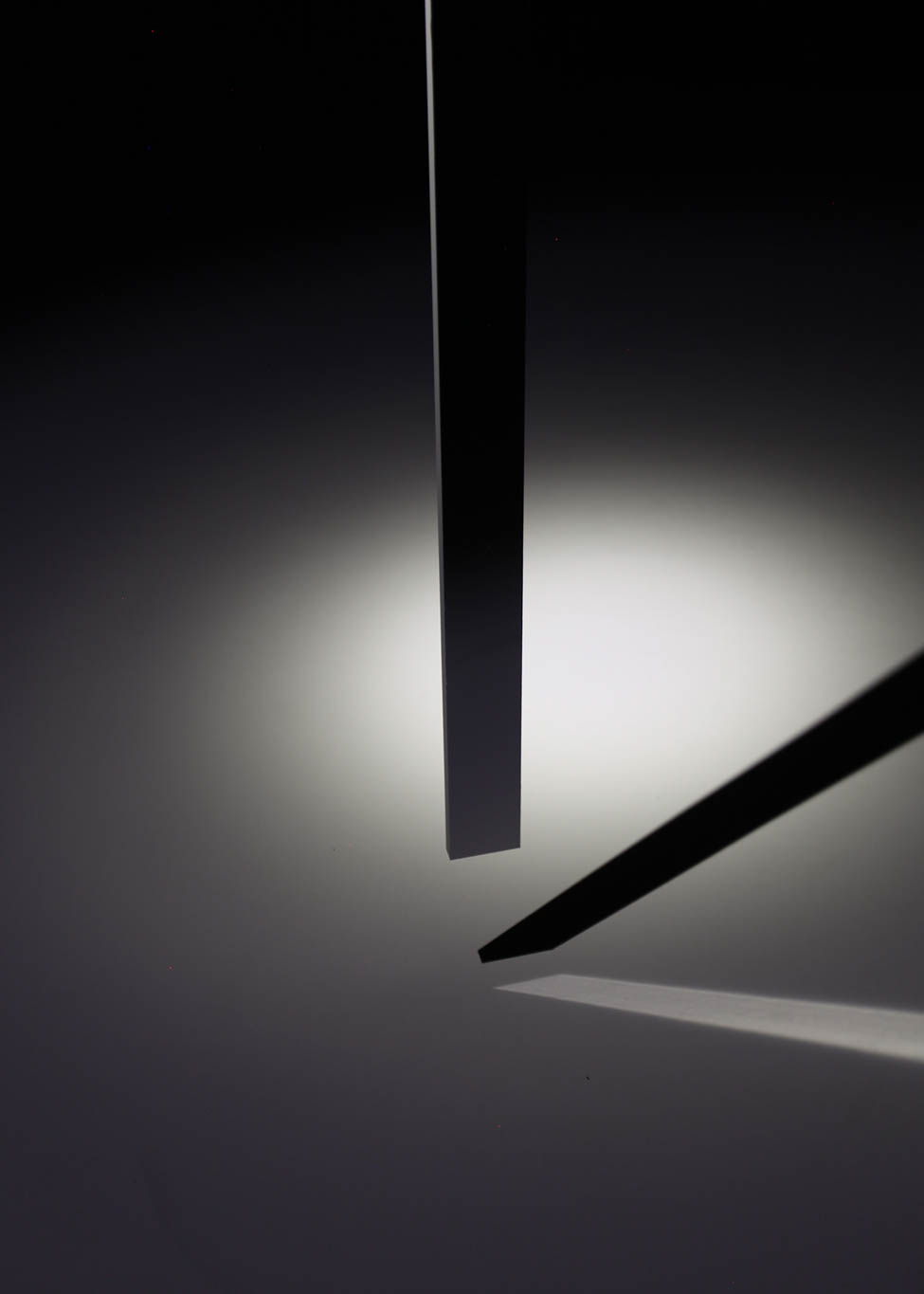

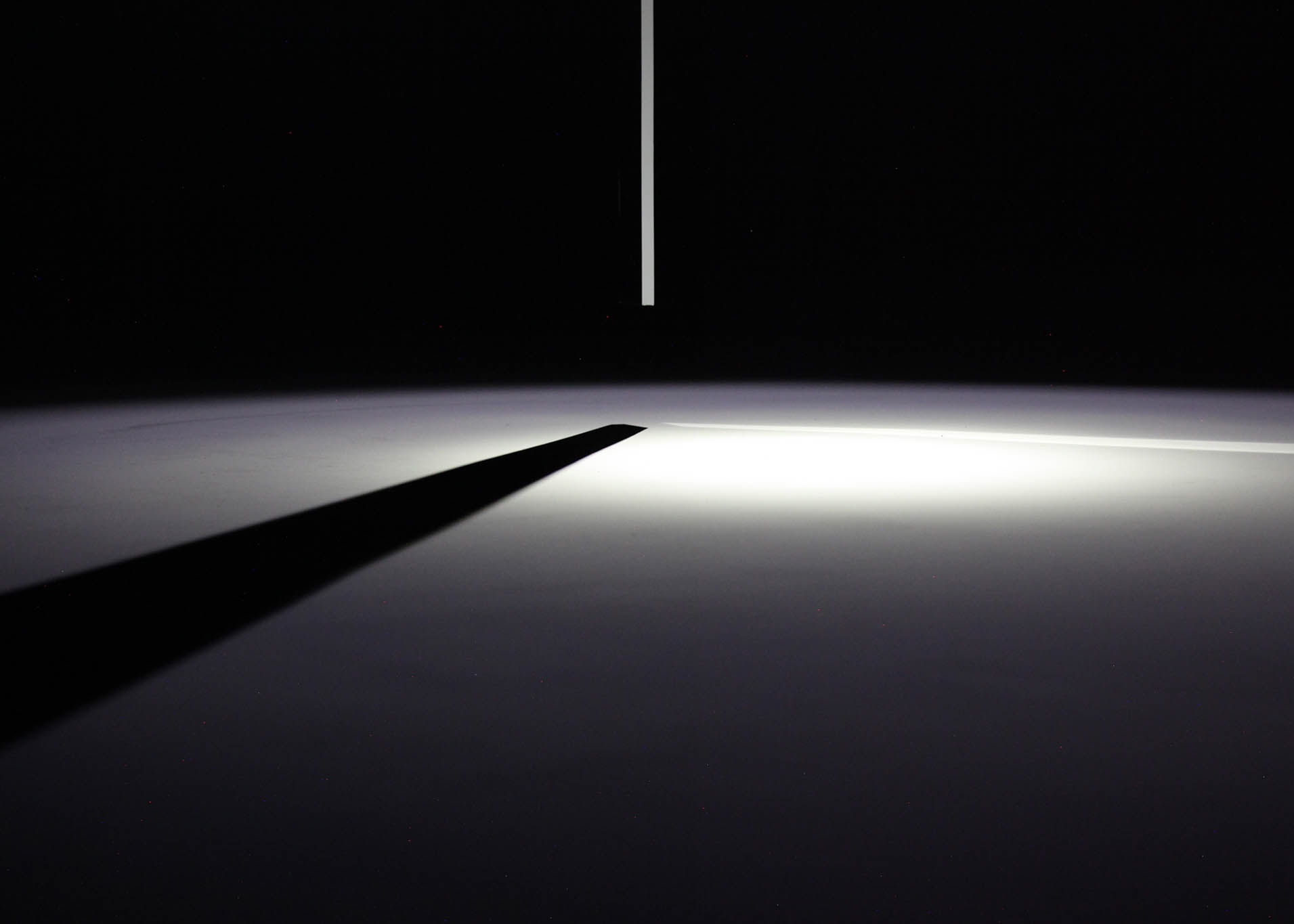

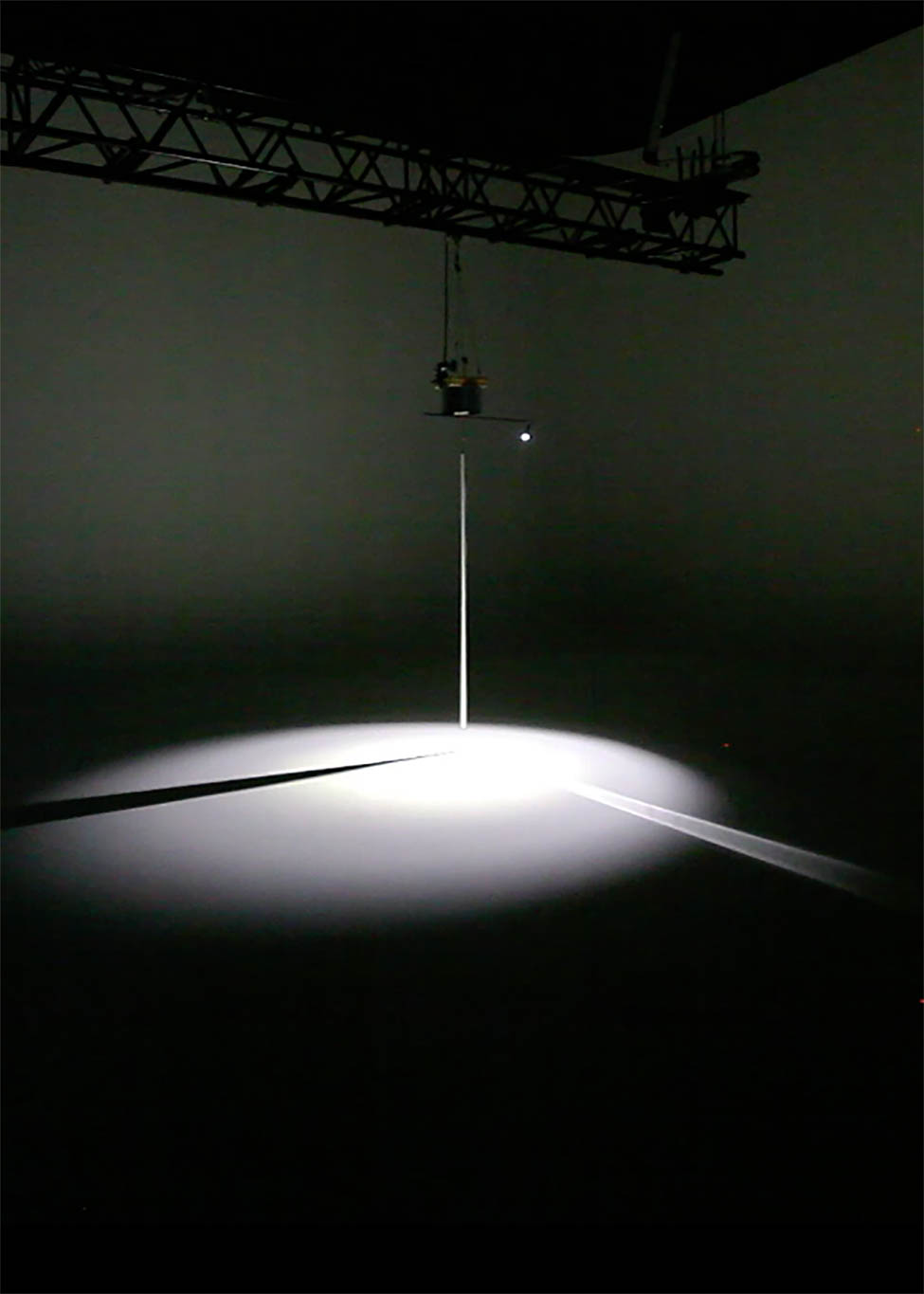

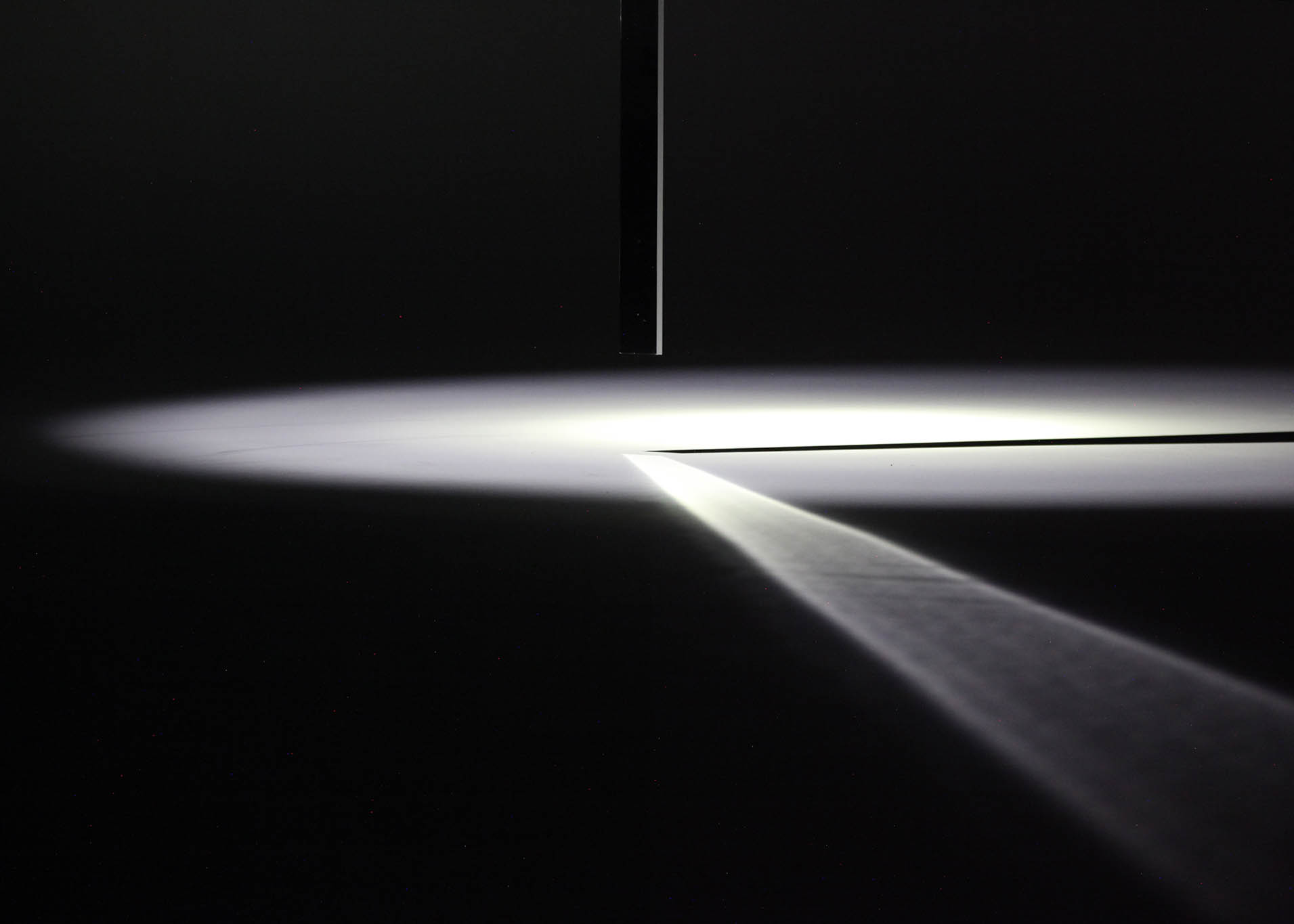

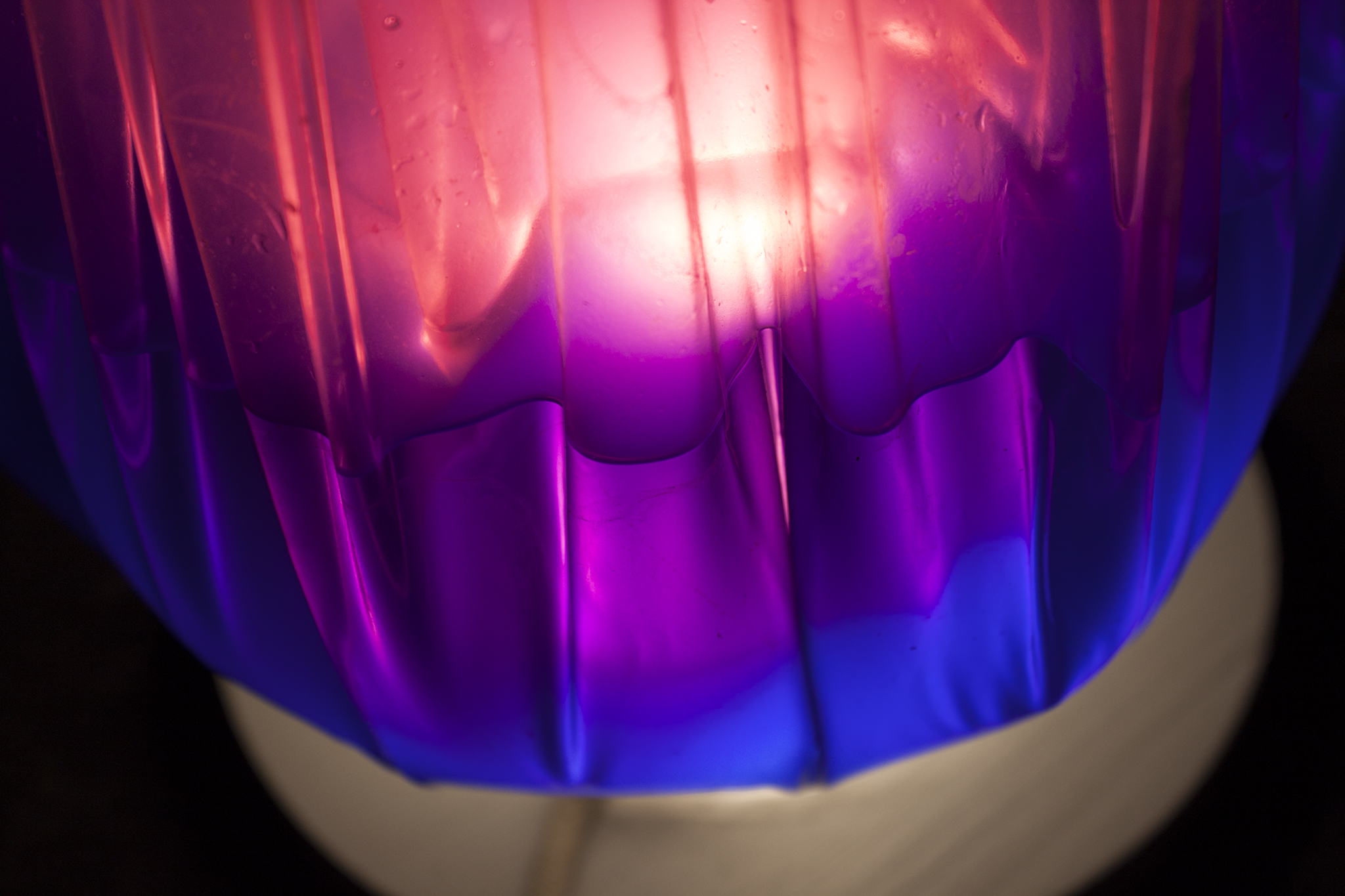

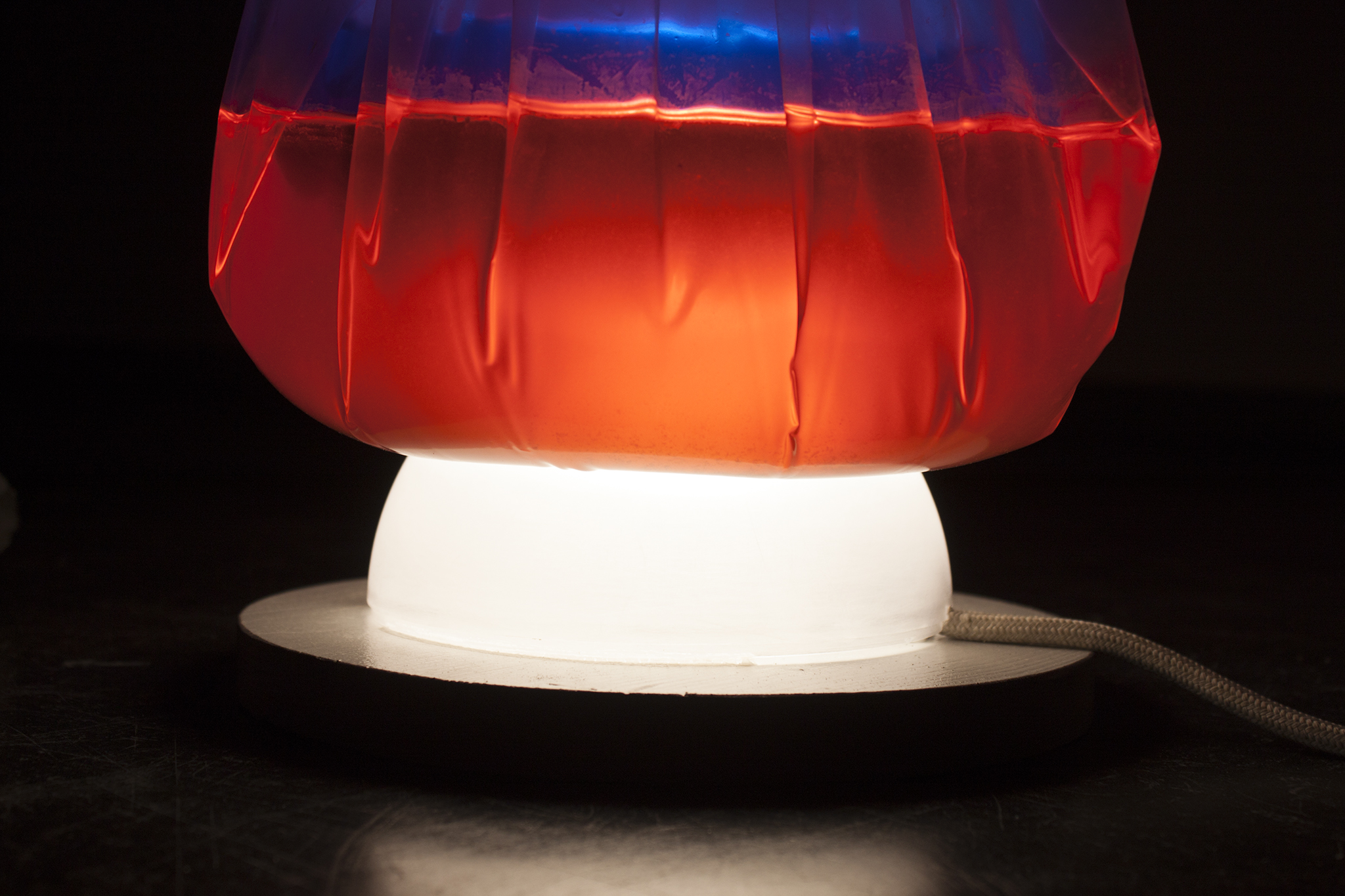

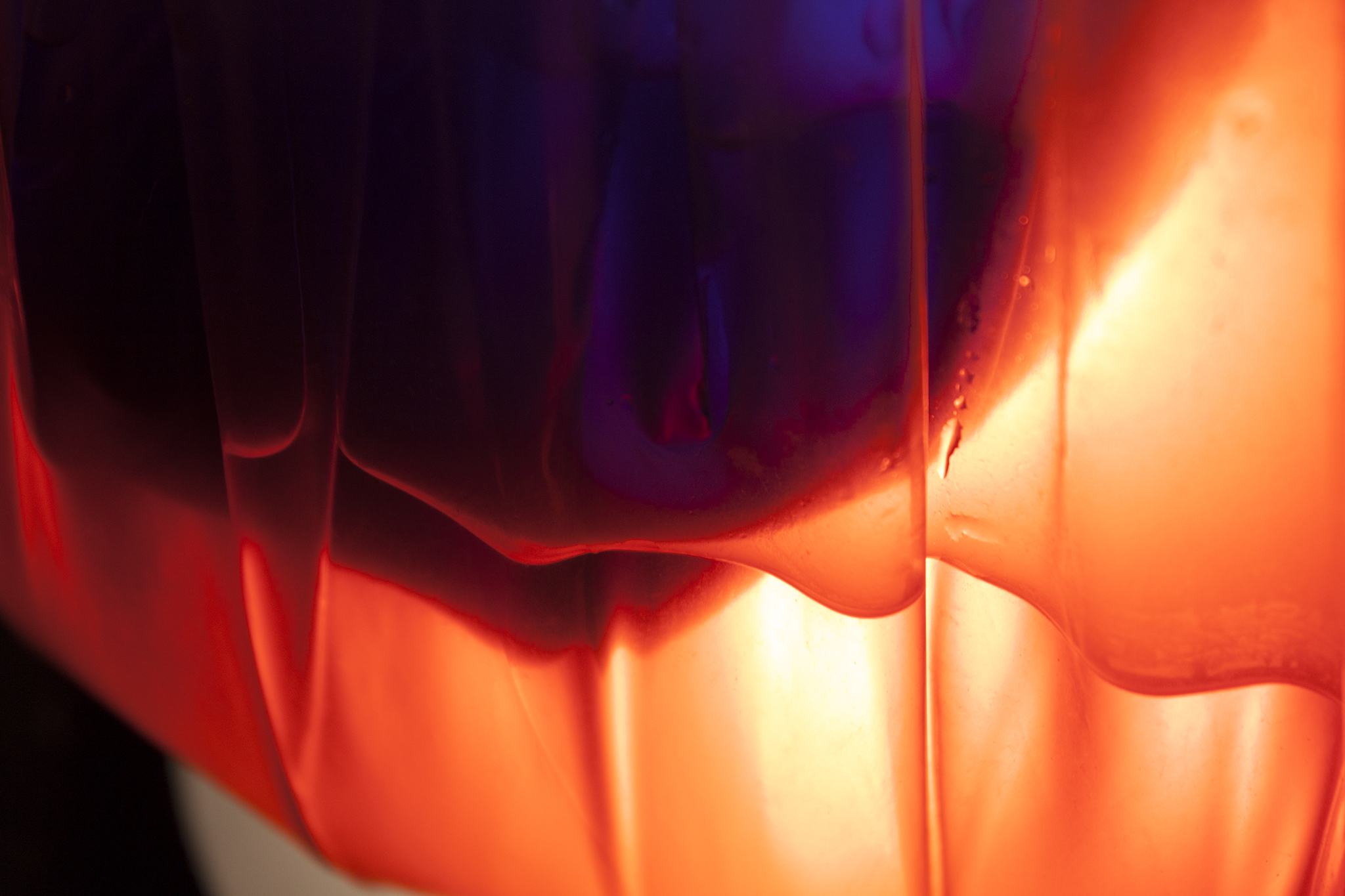

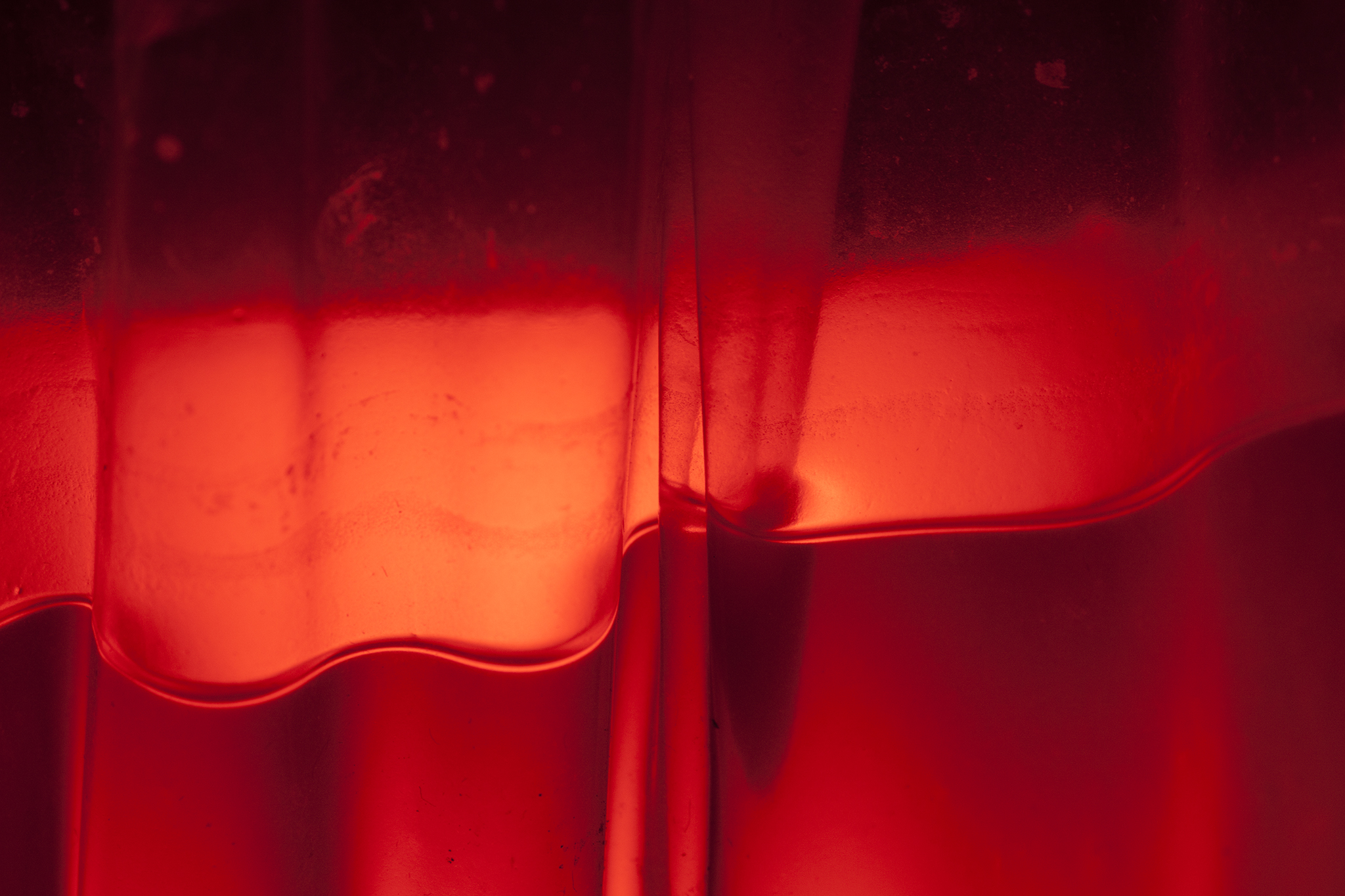

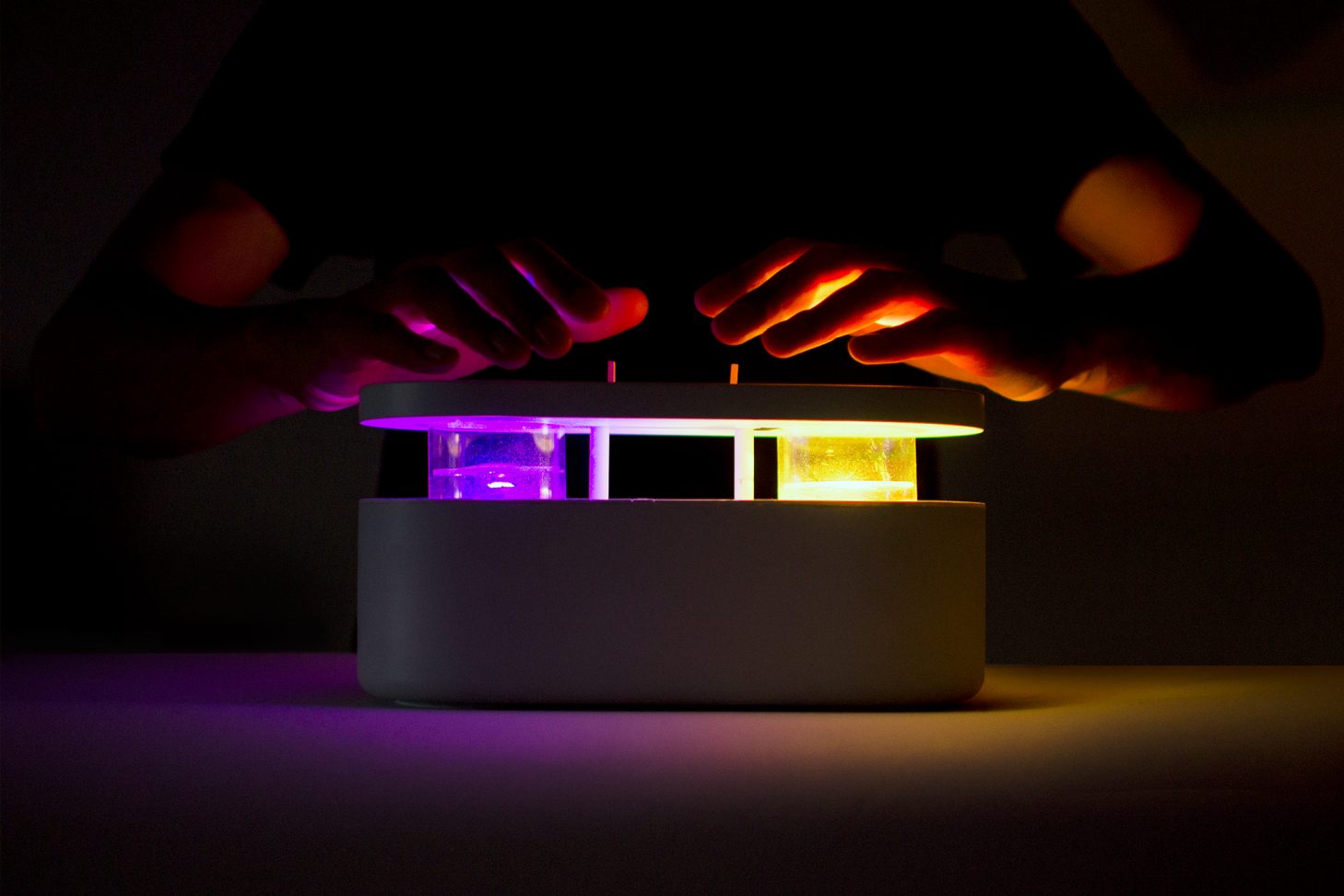

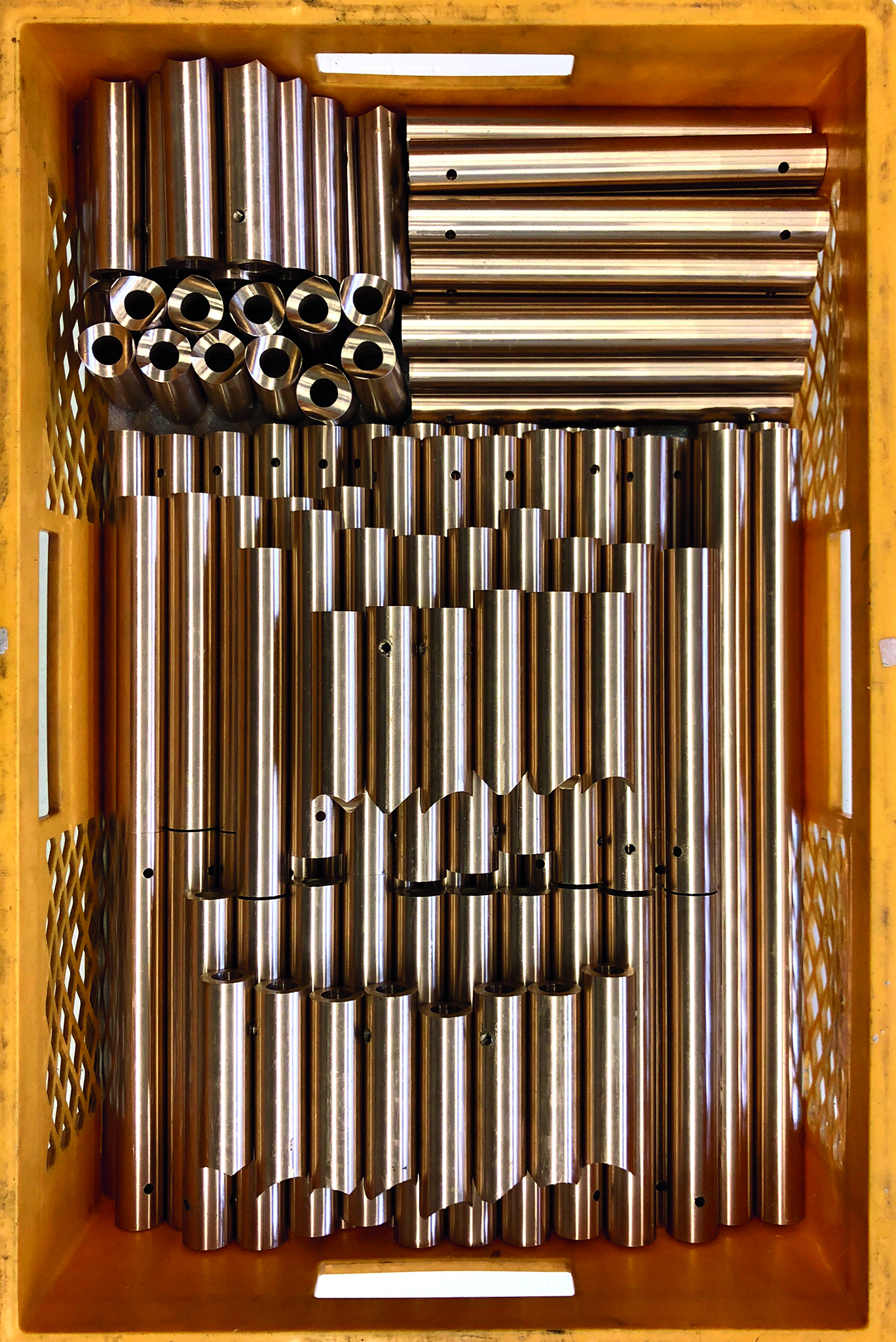

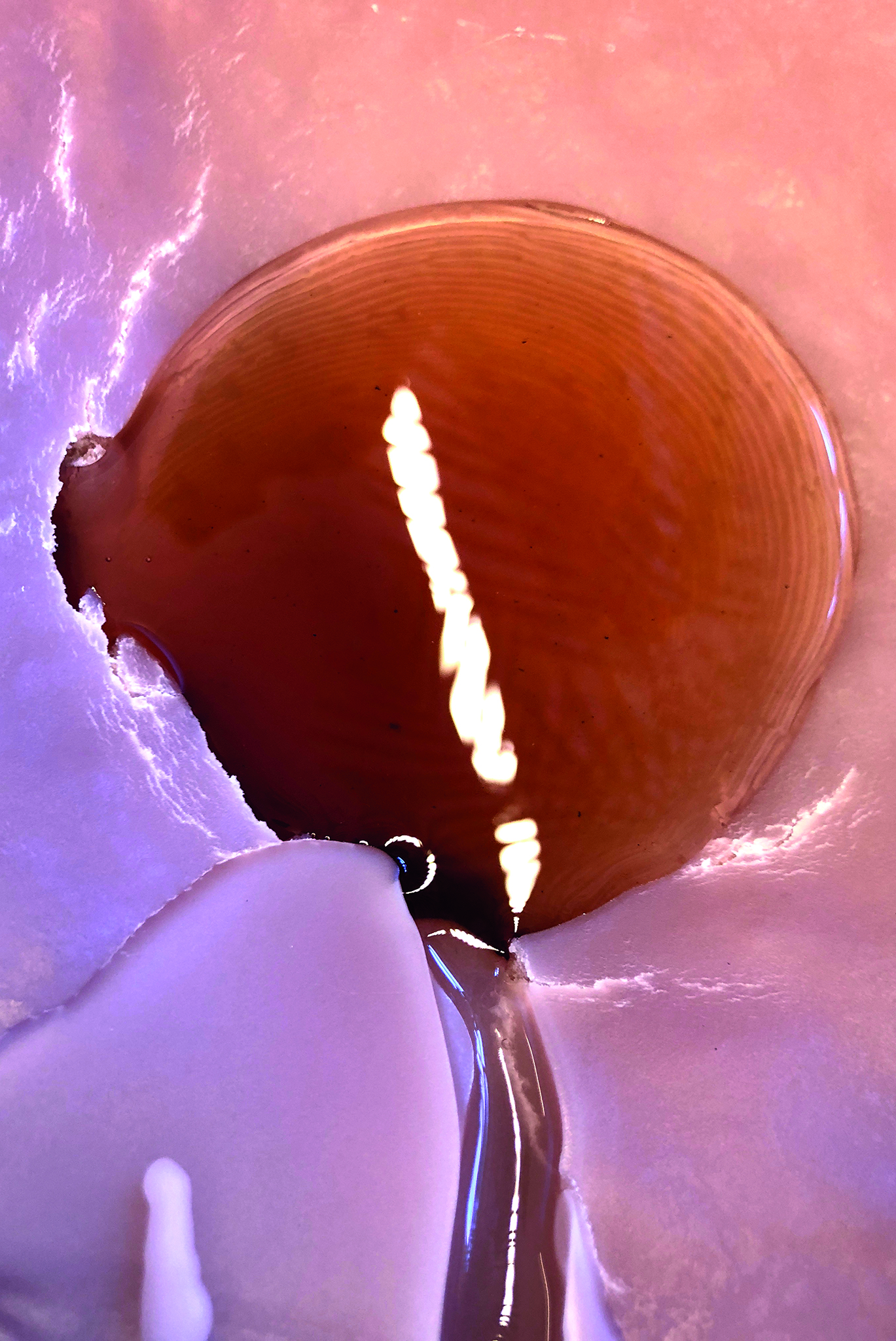

Zeitschleusen öffnen einen Zugang, der die Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft verschmelzen lässt. Das Rückgrat dieser Welt ist ein Wurmloch, dass einen durch Zeit und Raum reisen lässt. Es verändert unaufhörlich seine Form, wird vom Tisch zur Karaffe, verwandelt sich in einen Stuhl.

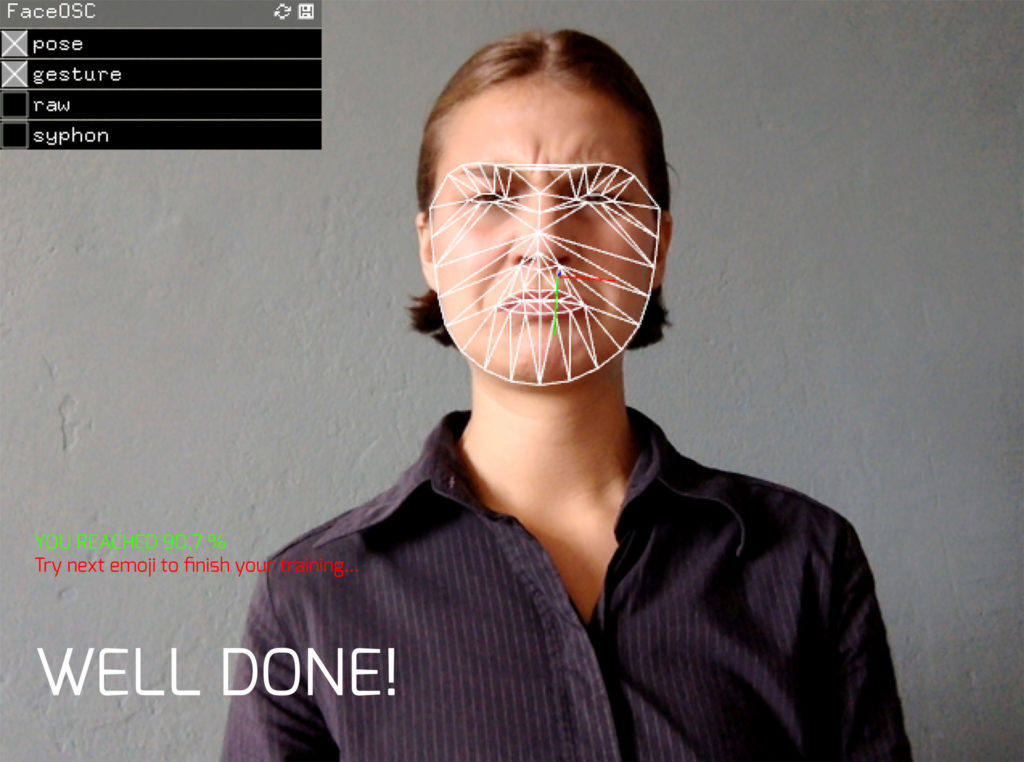

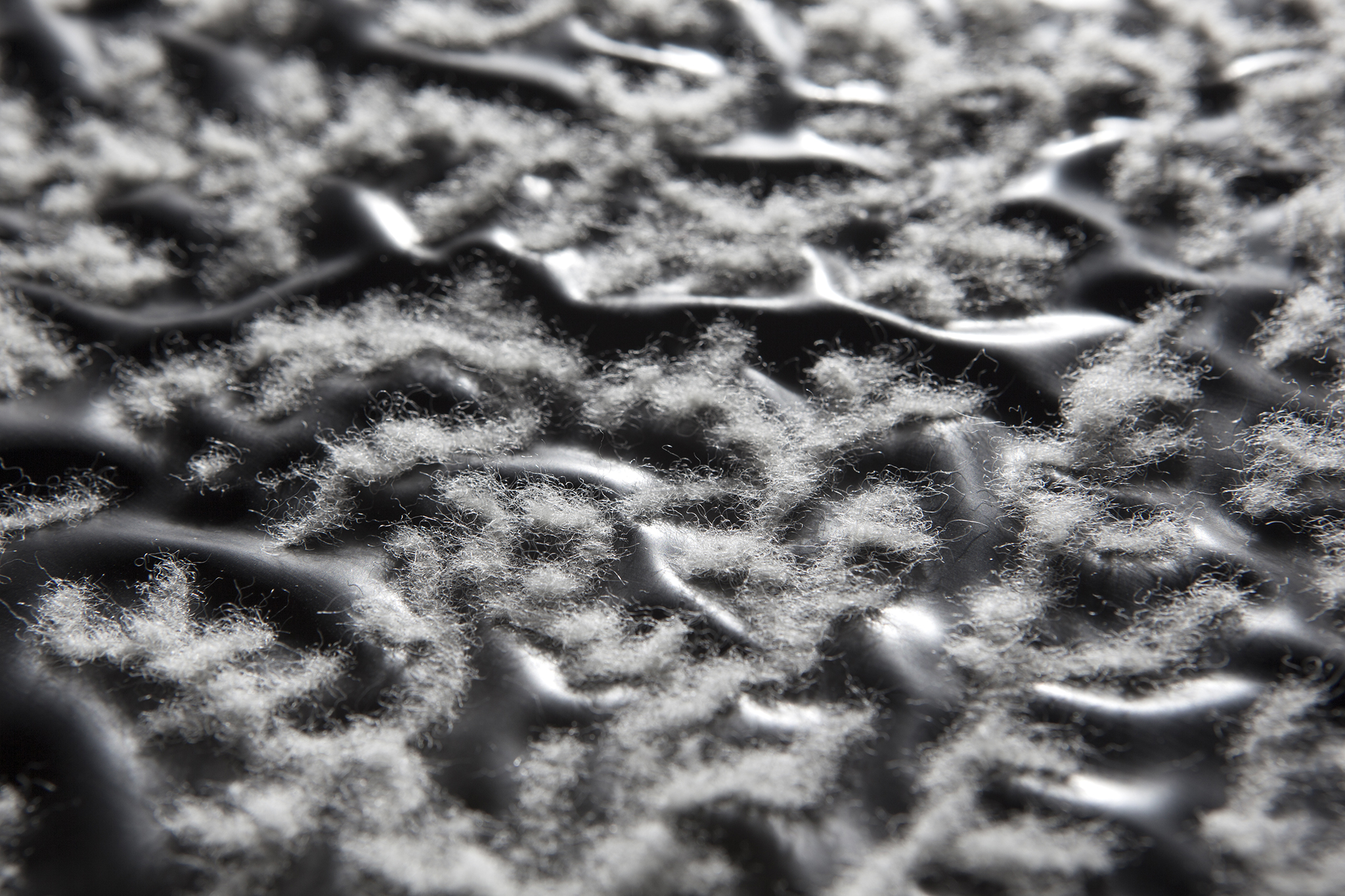

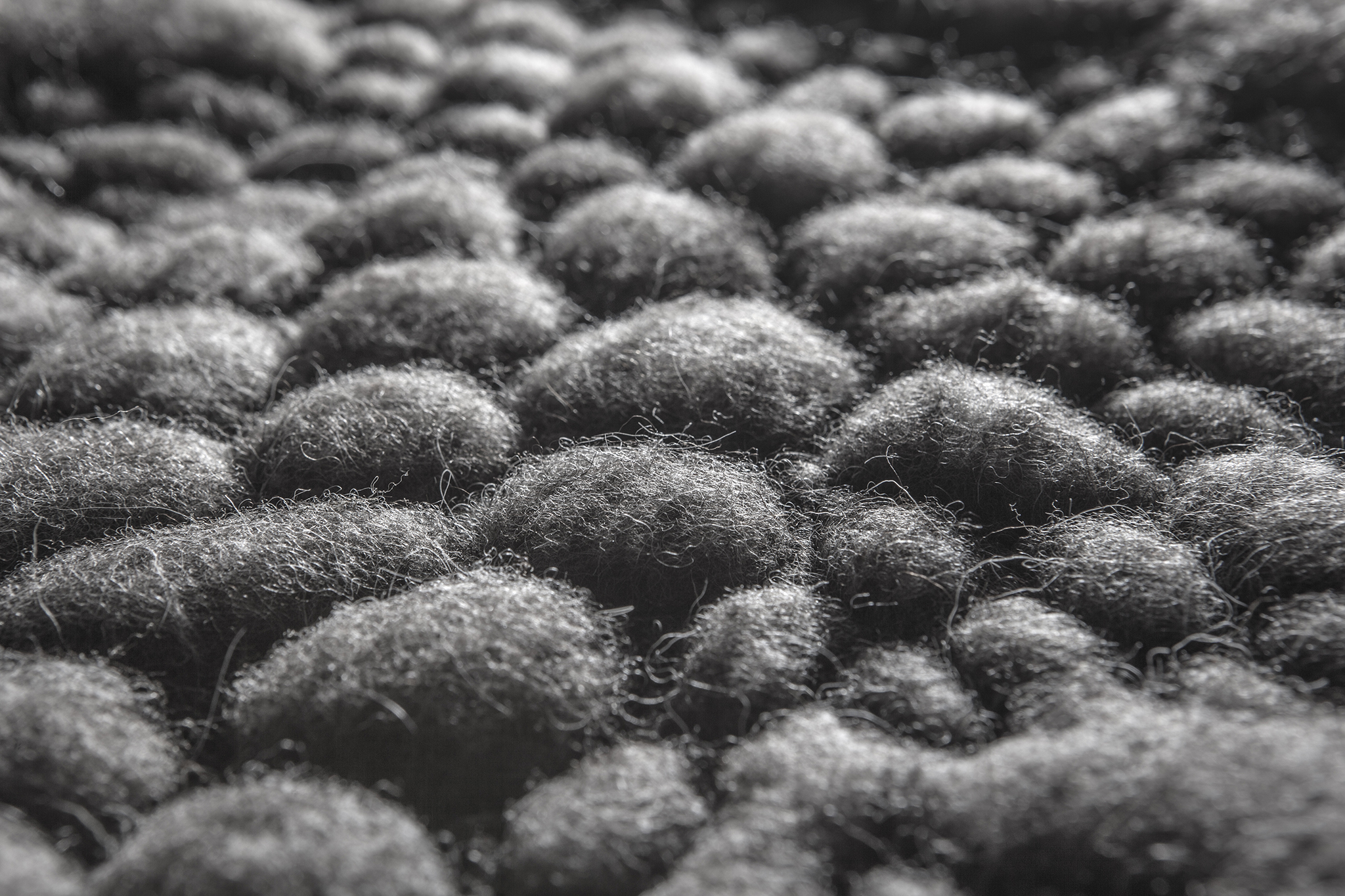

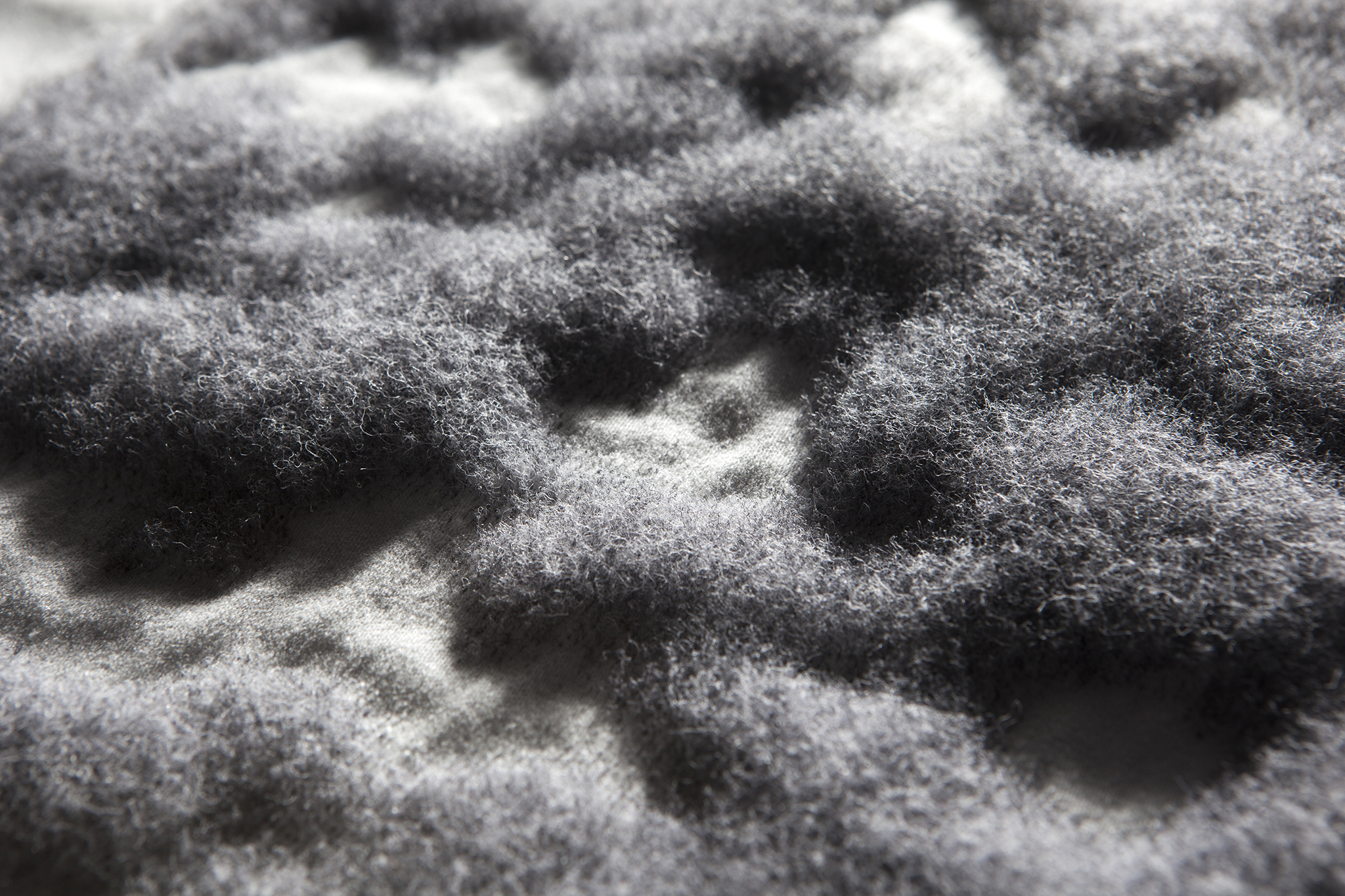

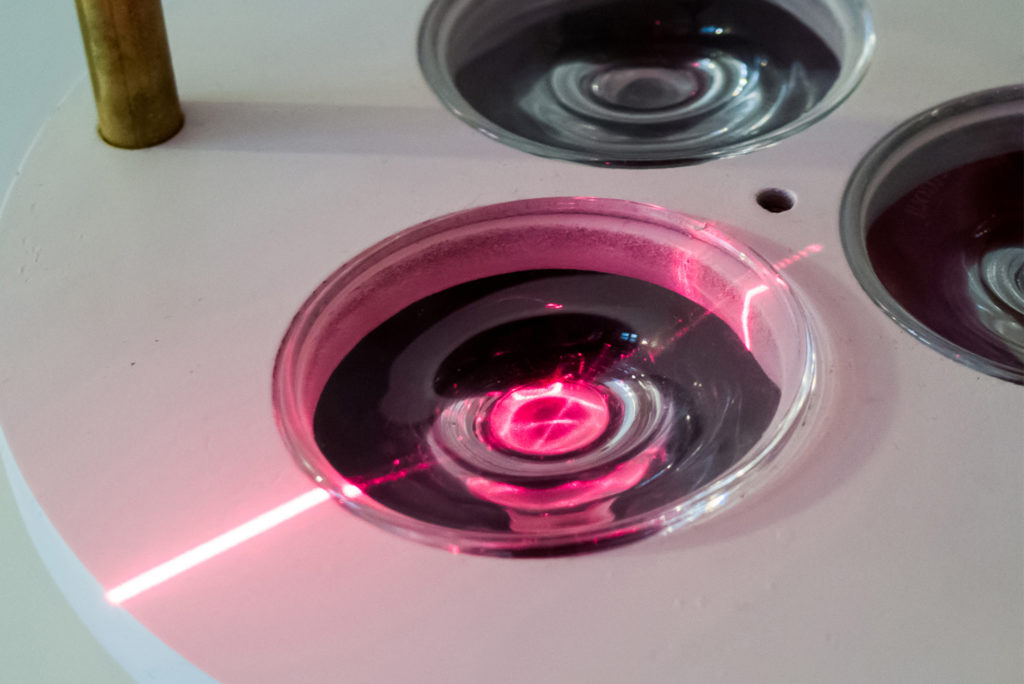

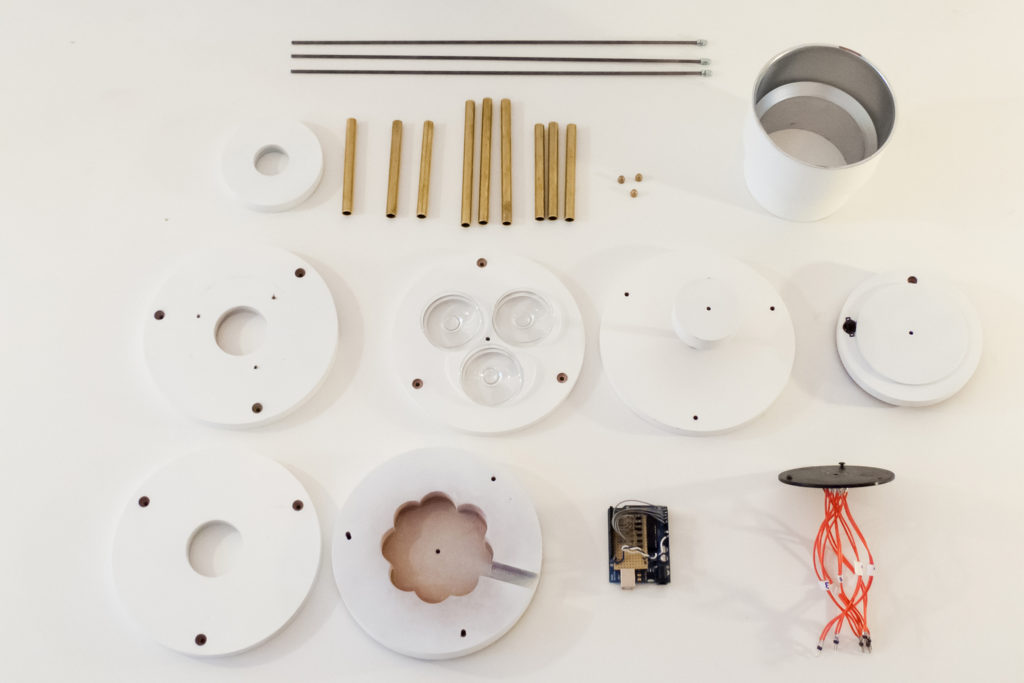

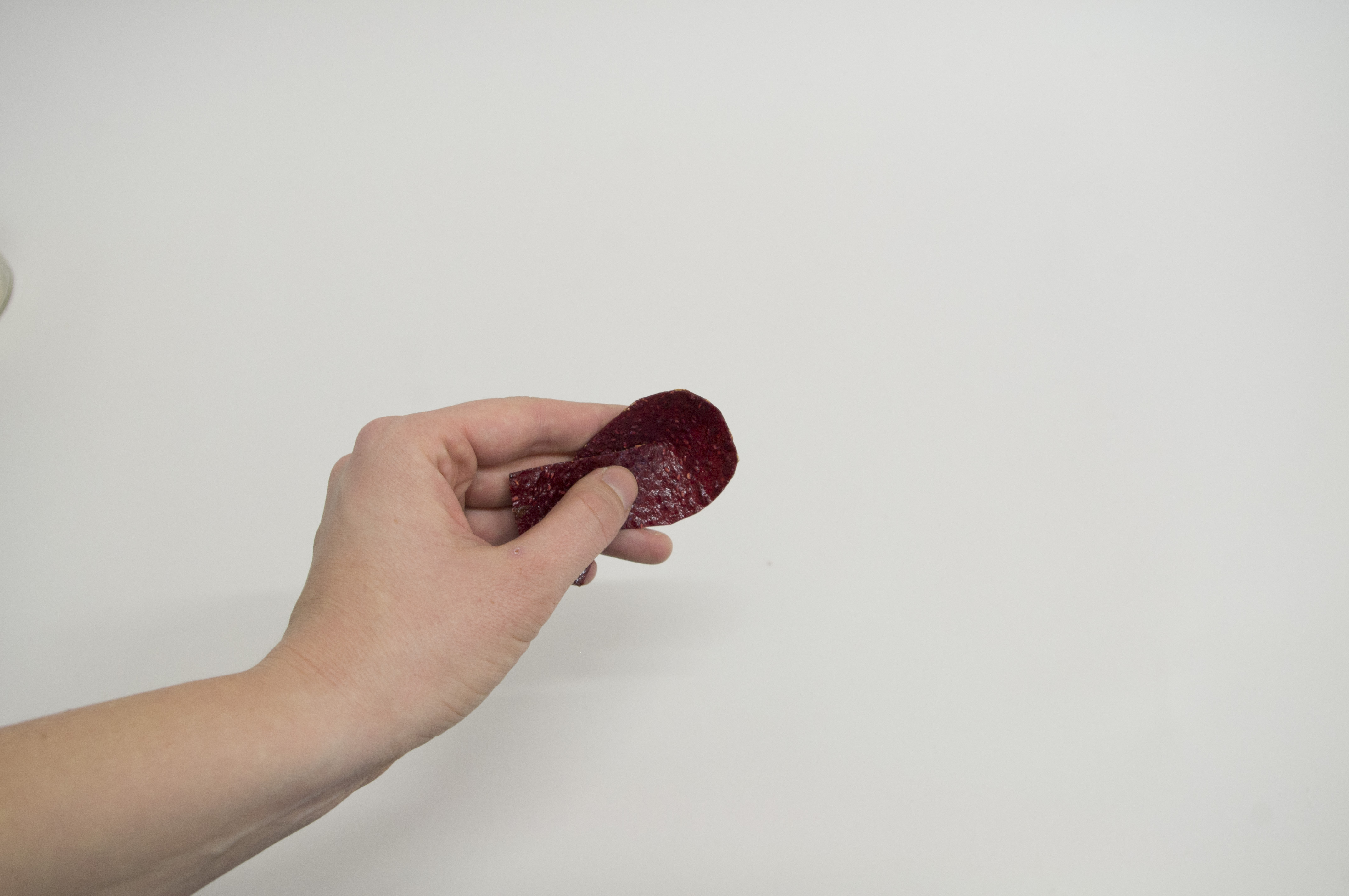

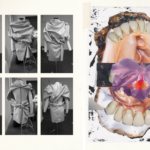

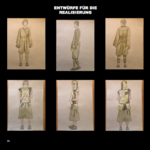

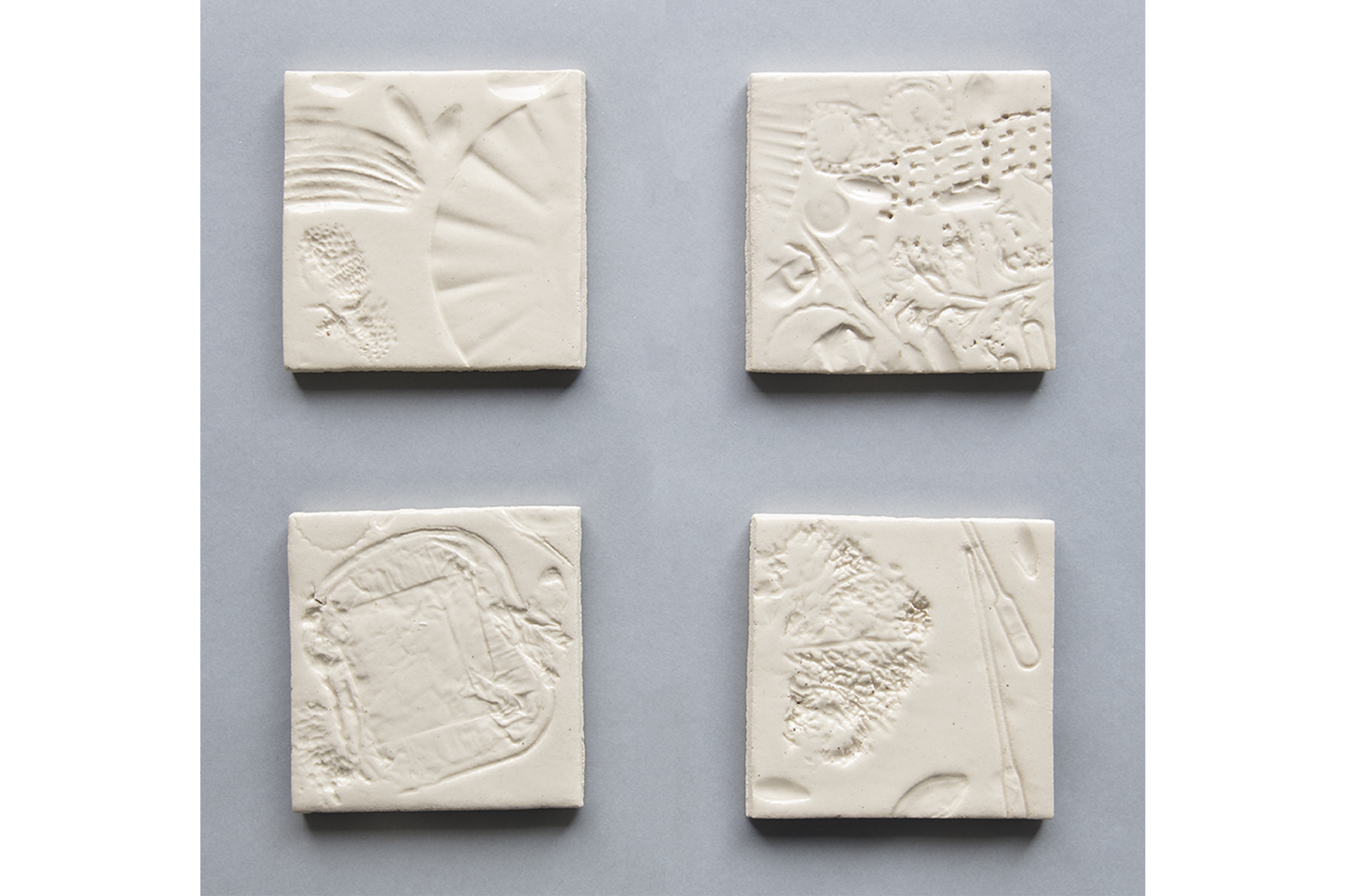

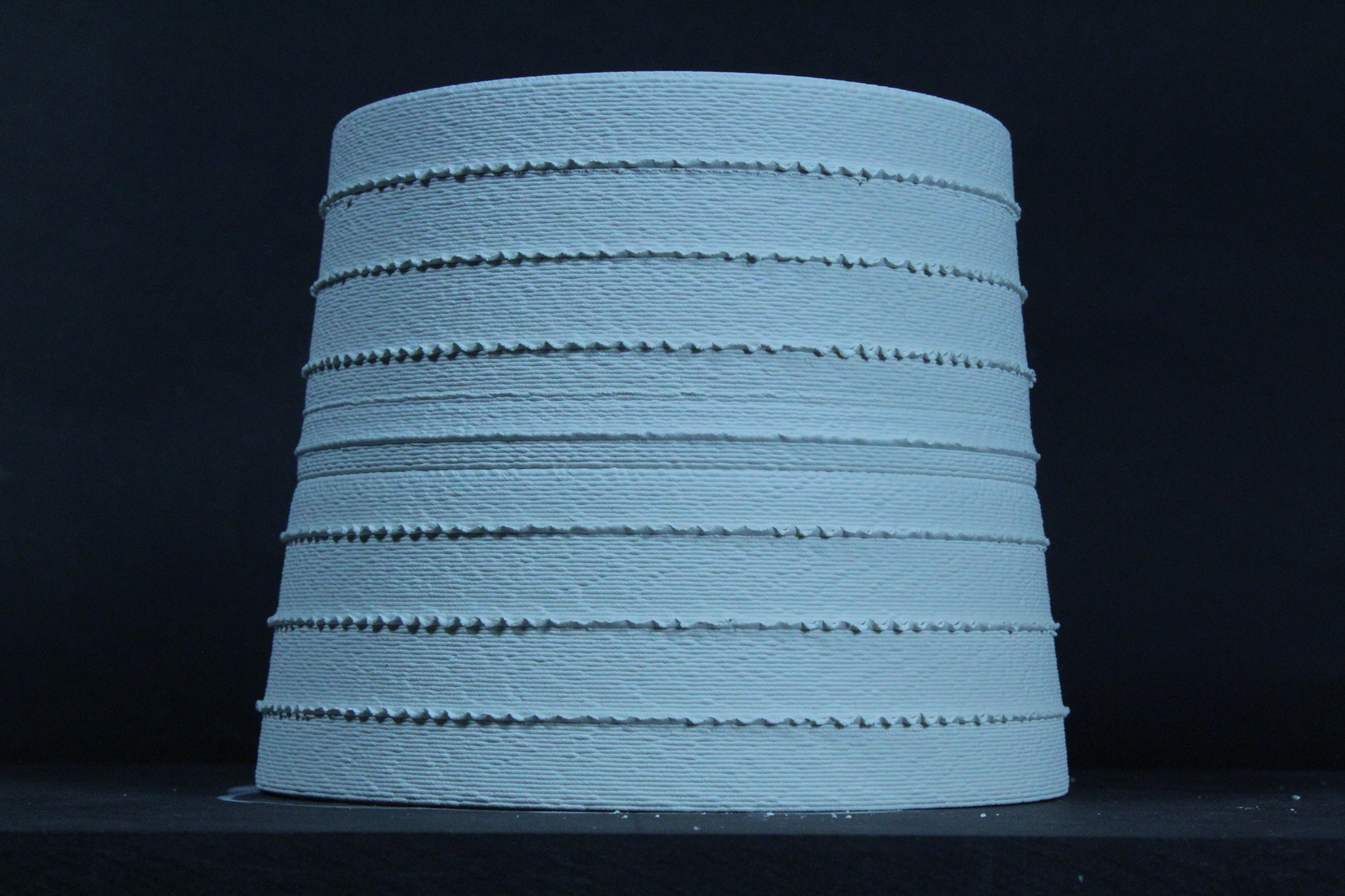

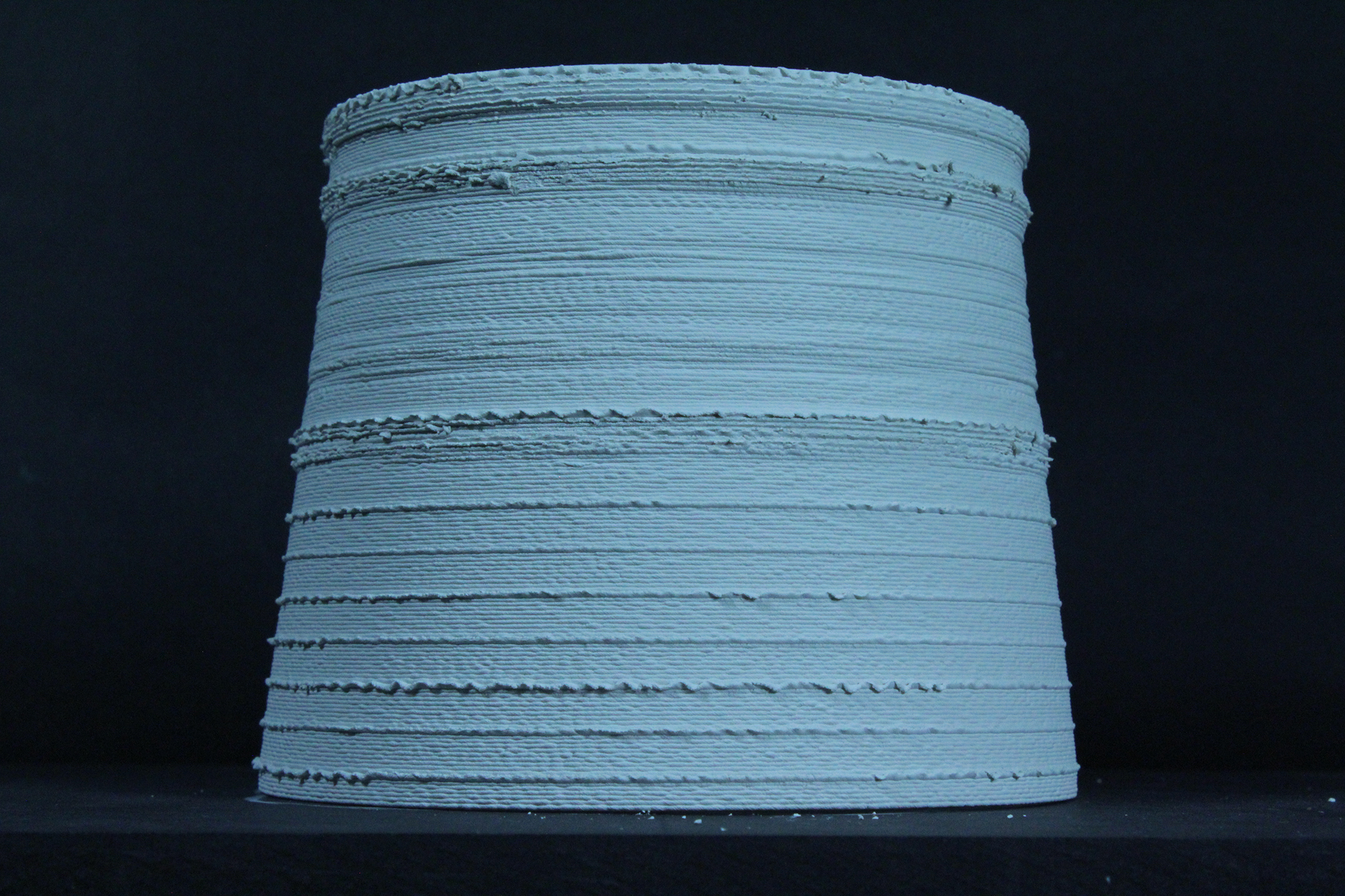

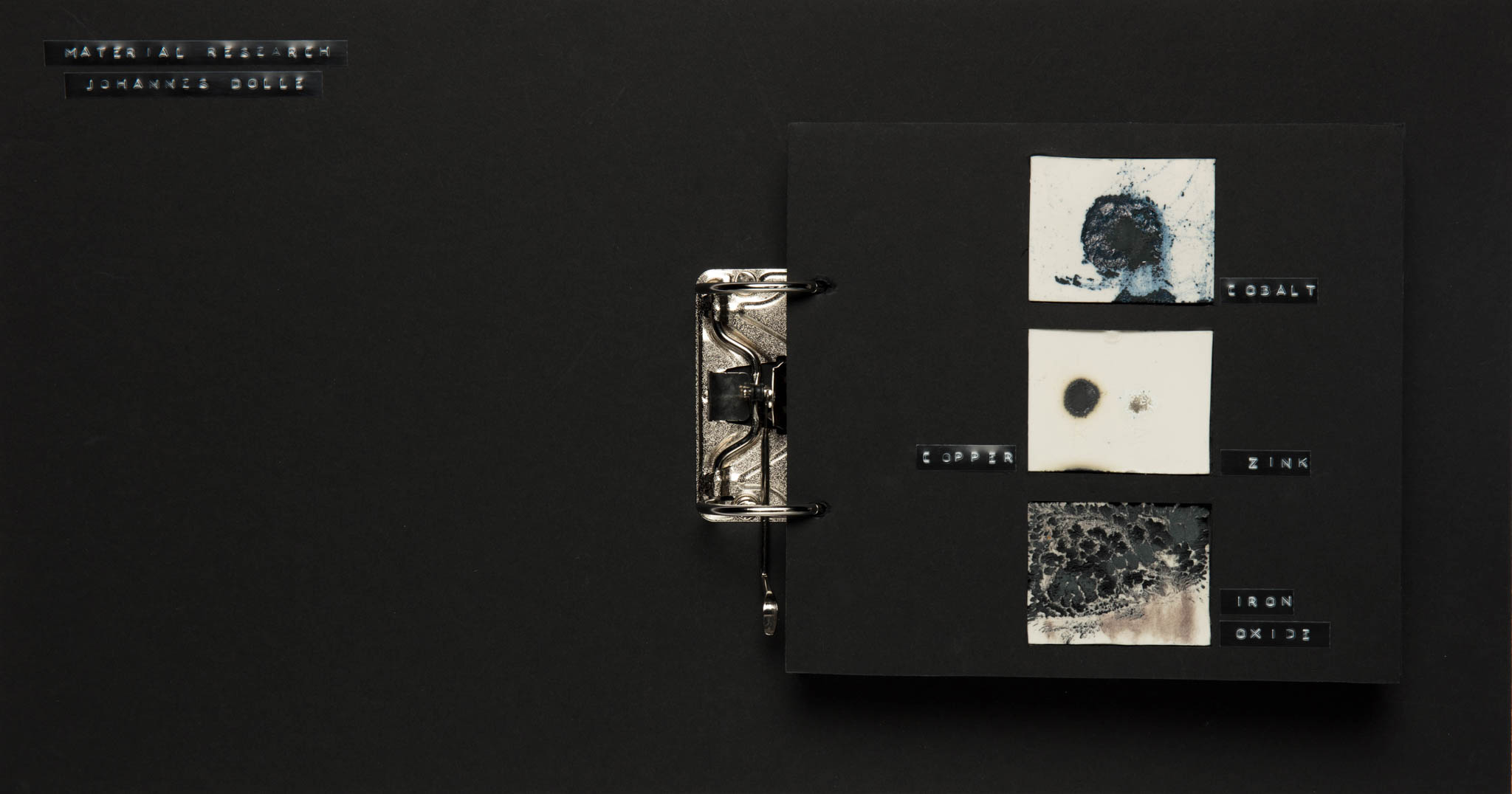

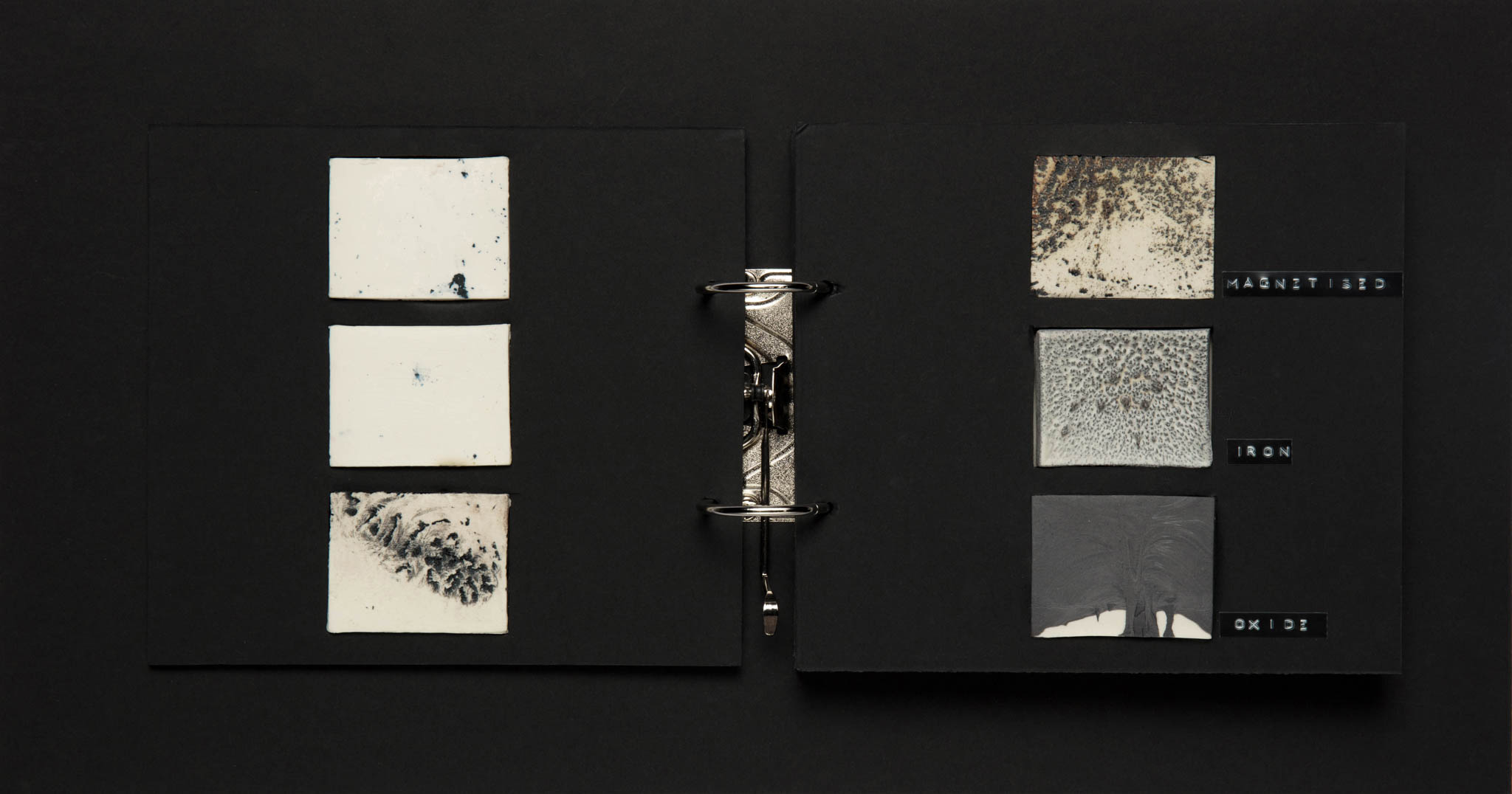

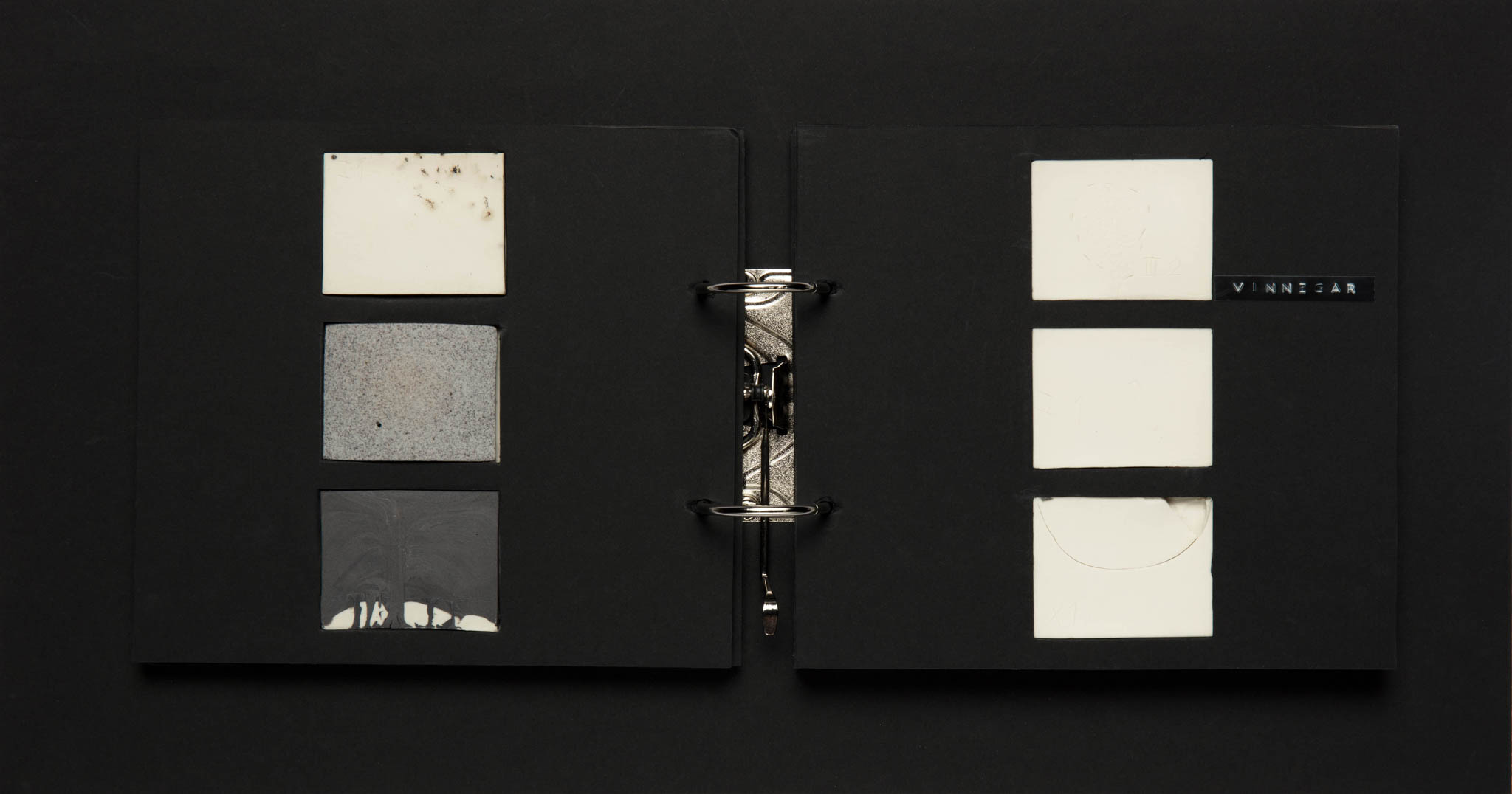

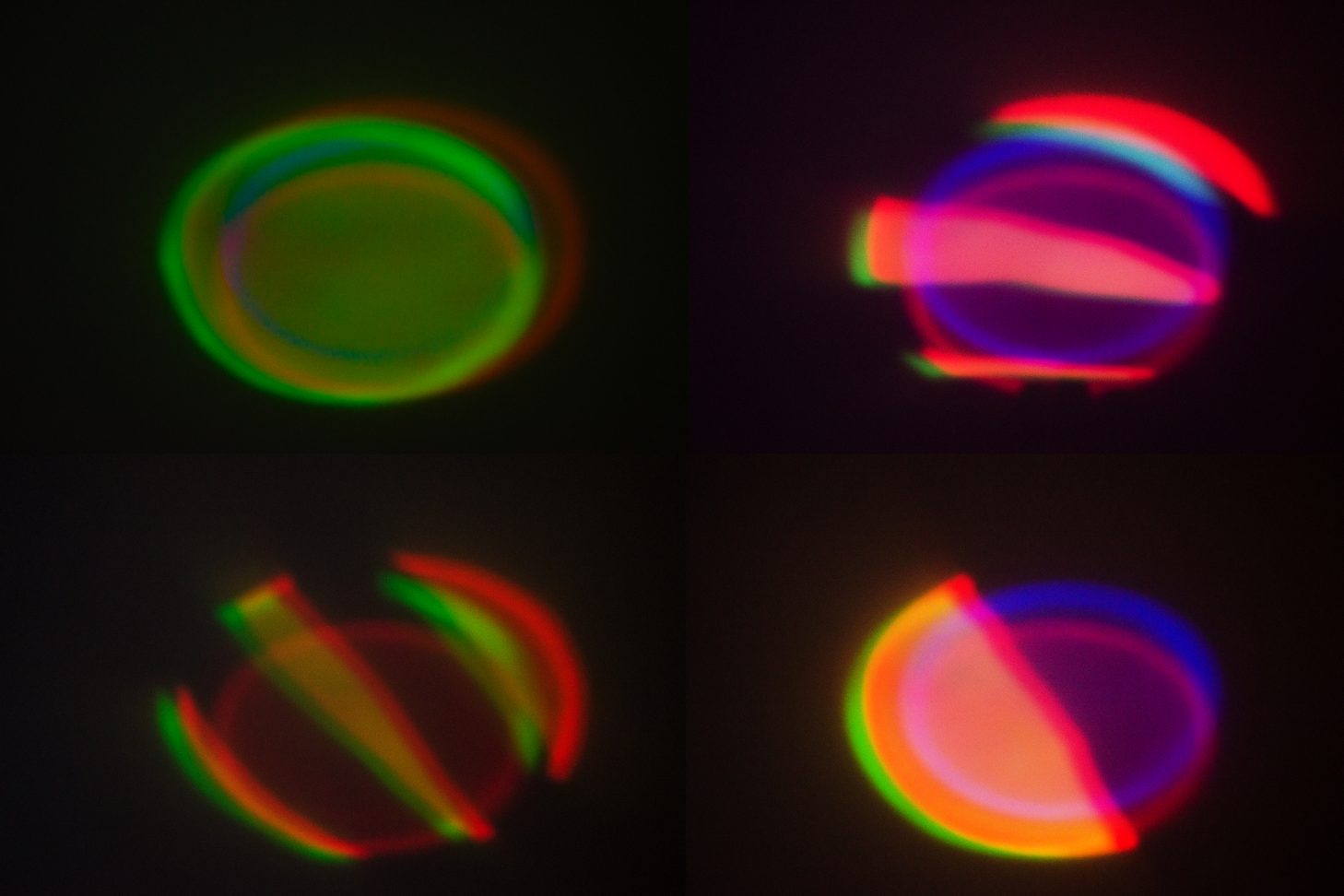

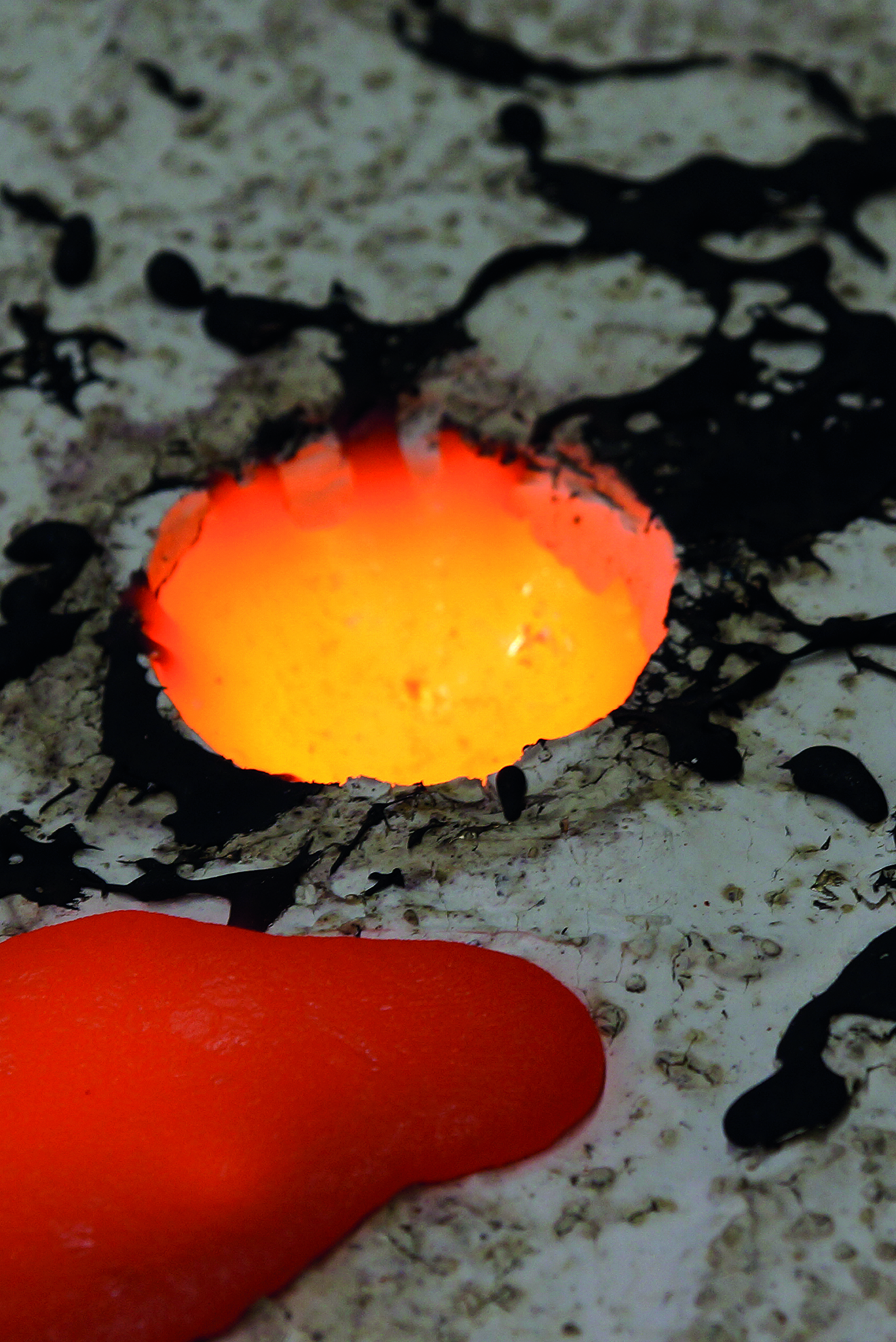

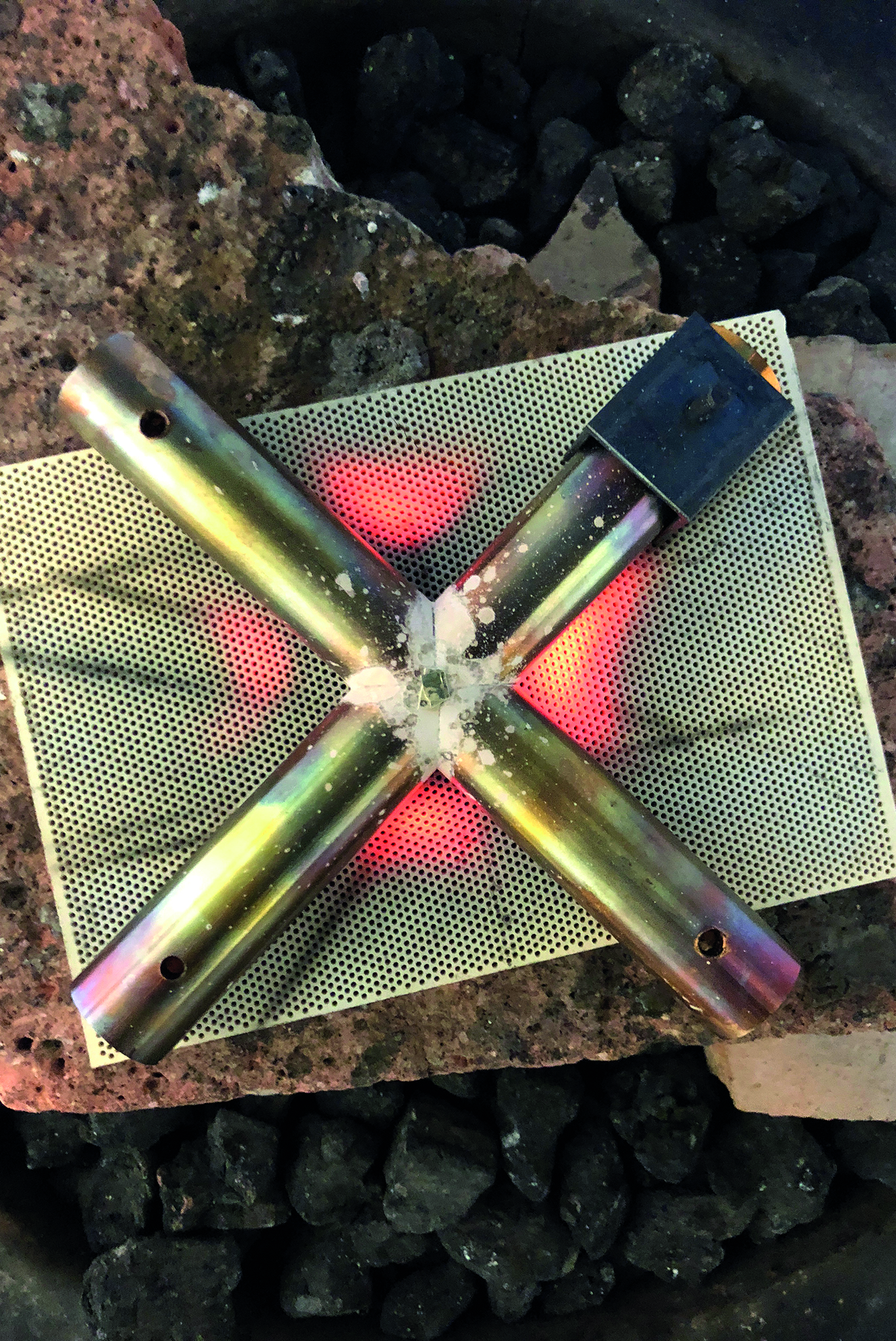

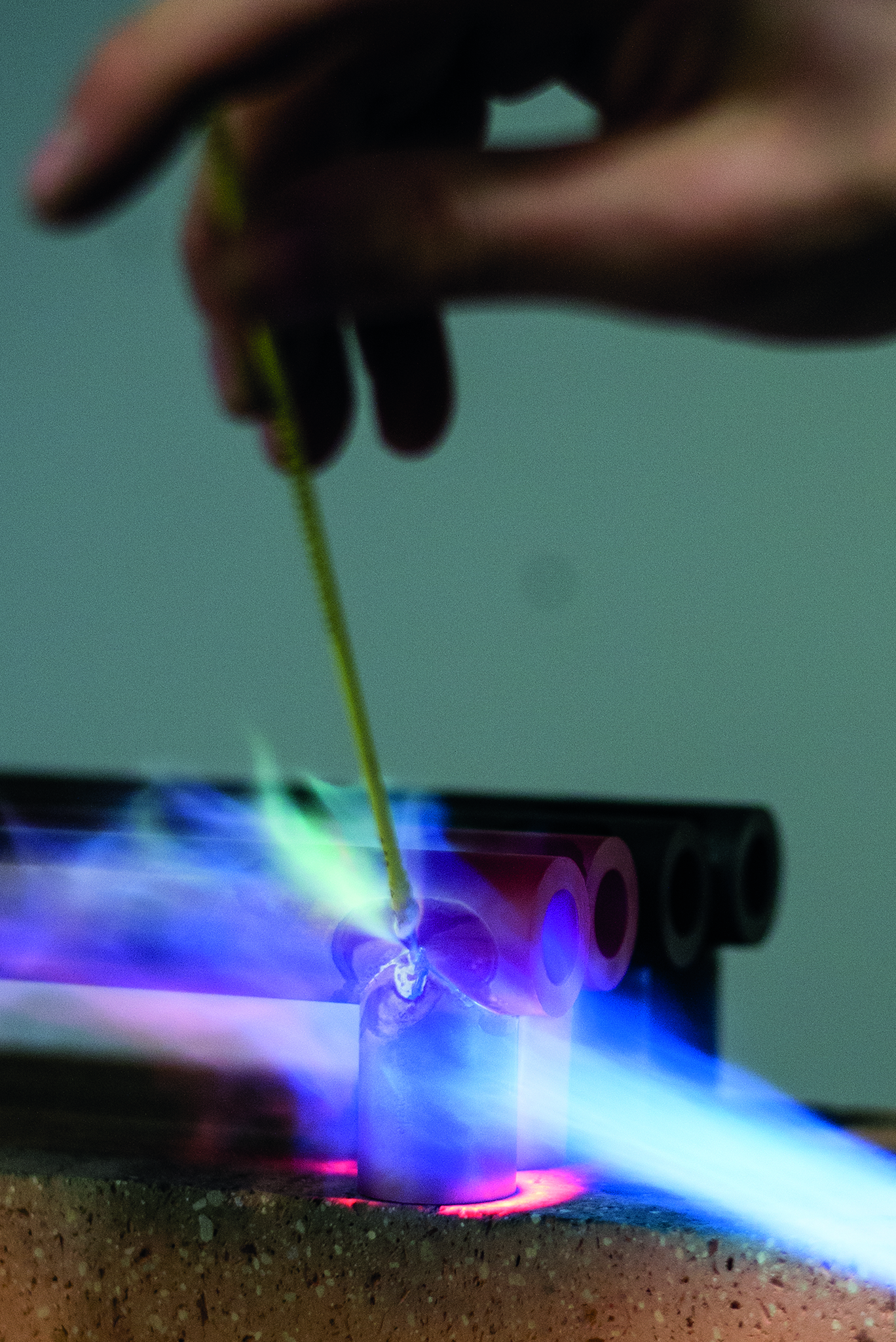

Mit Blick auf die Wurzeln unserer Kultur, erkennt man materielle Potenziale für eine Reaktivierung, um eine neue ontologische Imagination zu provozieren – als zeitliche Antwort oder als Ausdruck des Unbehagens gegenüber den Konditionen unserer Zeit. Dies bedeutete für uns, die Imperative und Modalitäten der Moderne von Zeit, Material, Wert, Produktion und Reproduktion zu hinterfragen und die eventuellen Fehler im System – die transmutierten Prozesse – die, die Moderne hervorbrachte zu hinter leuchten. Dafür haben wir untersucht, was weit entfernt, aber noch nicht abgelegen genug ist, um unser Gedächtnis zu durchdringen. Indem wir unseren Blick auf das richteten, was in der Ferne, aber in Raum und Zeit so nah ist, dass es unsere Aufmerksamkeit wieder fängt. Darunter das Birkenpech, das als der erste systematisch hergestellte Thermoplast der Menschheit bezeichnet werden kann und dessen Herstellung, durch den Menschen auf 220.000 Jahre vor unserer Zeit datiert wird.

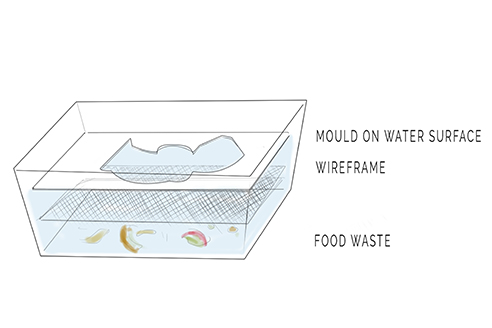

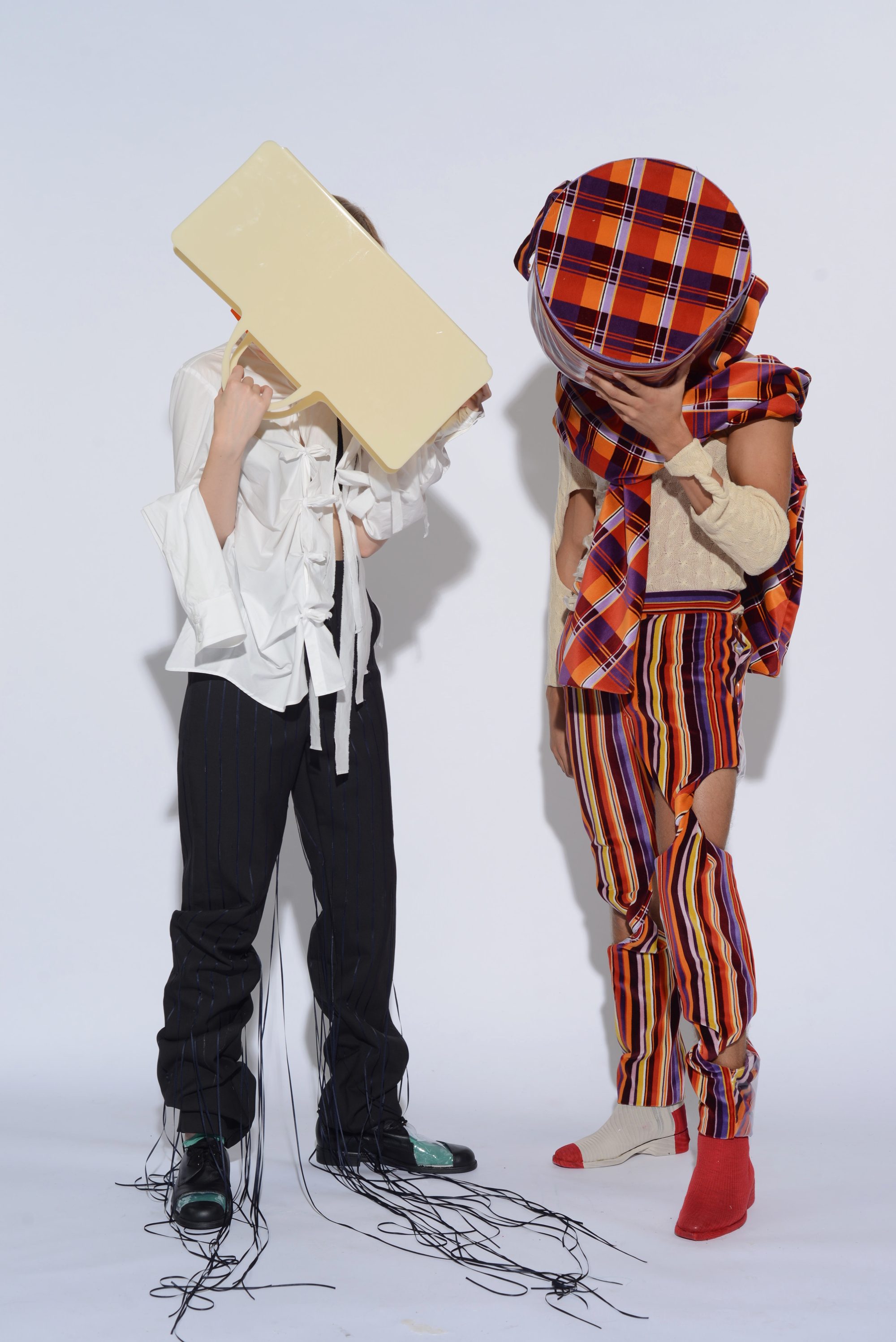

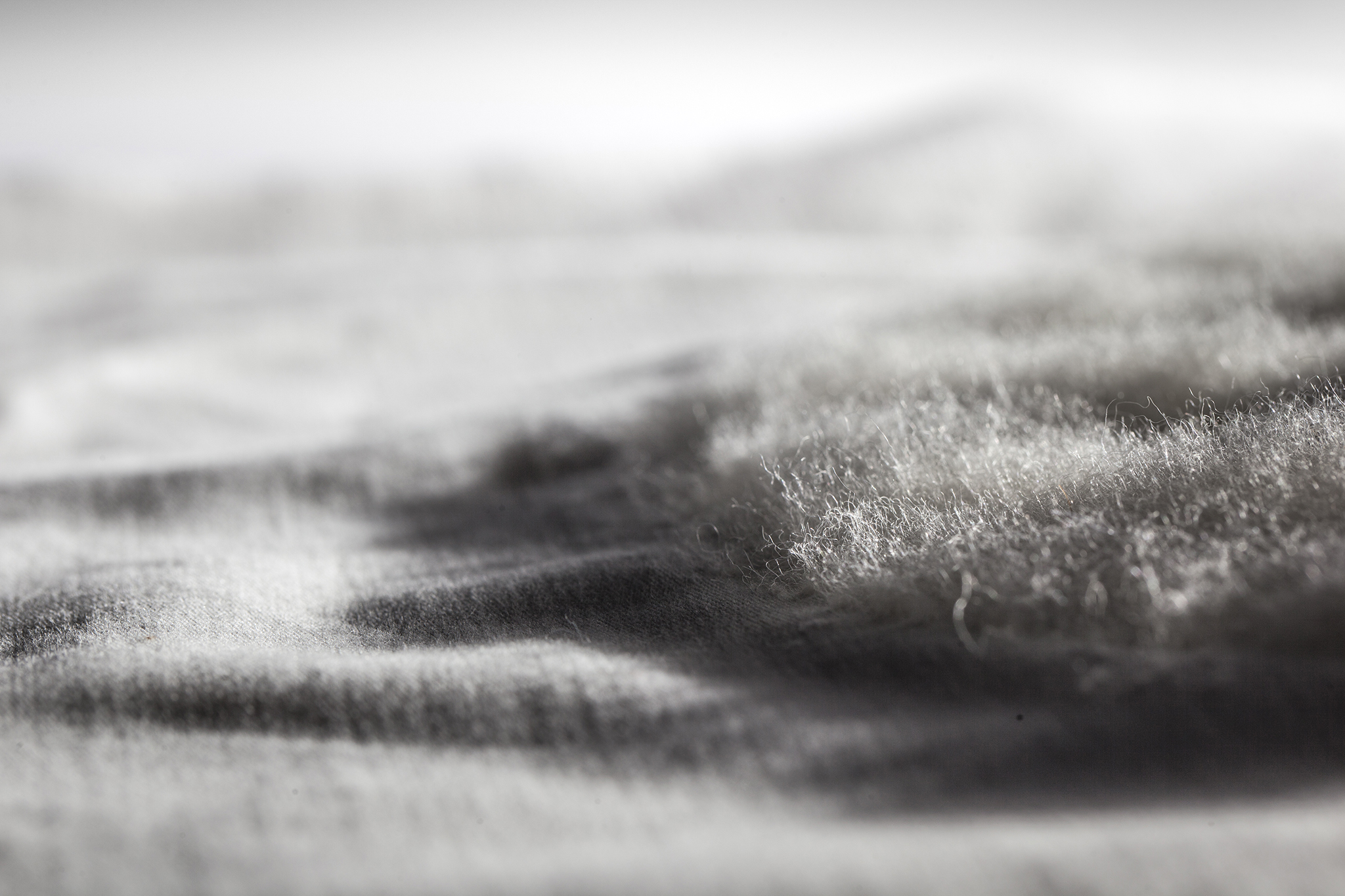

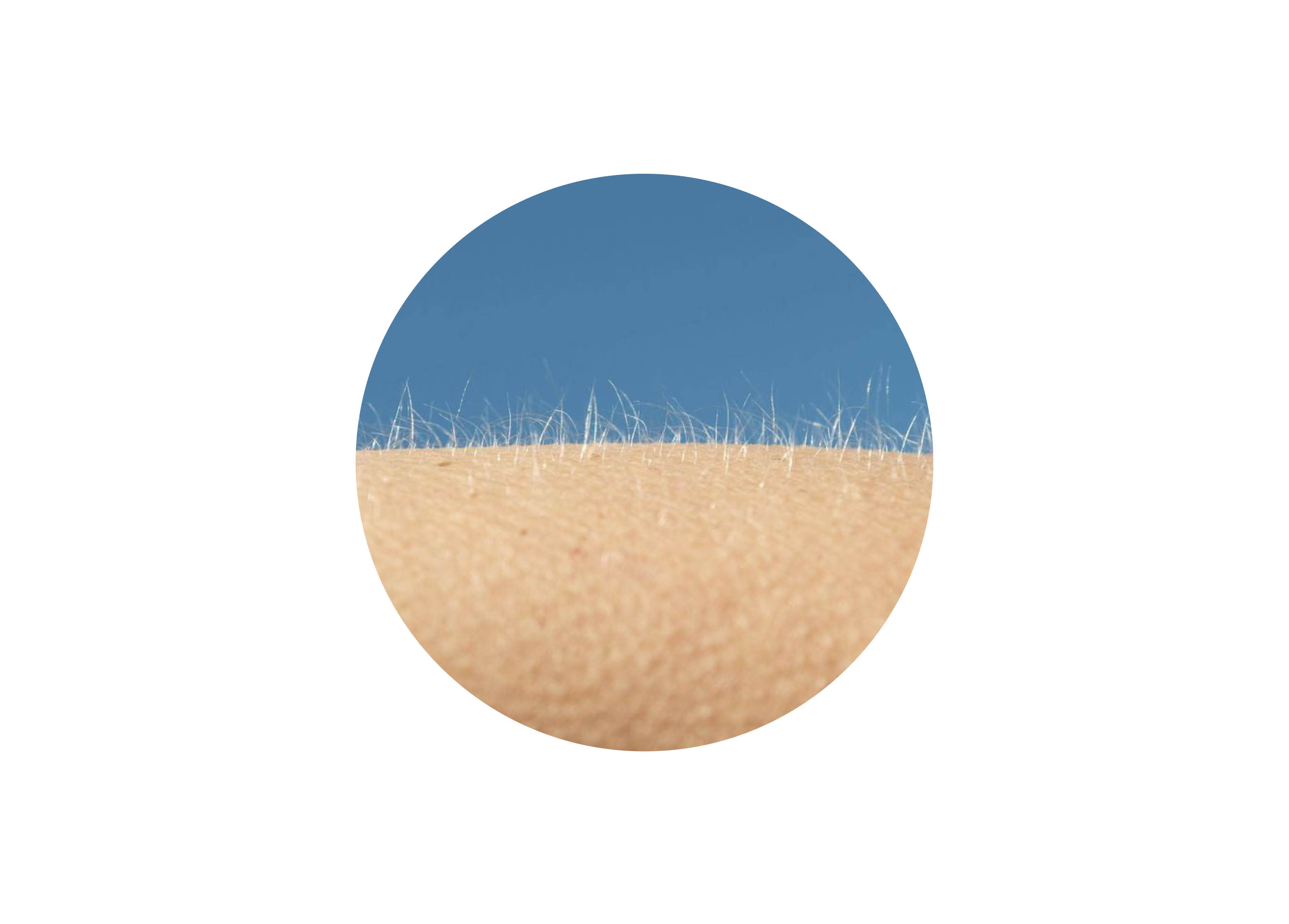

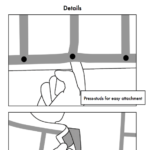

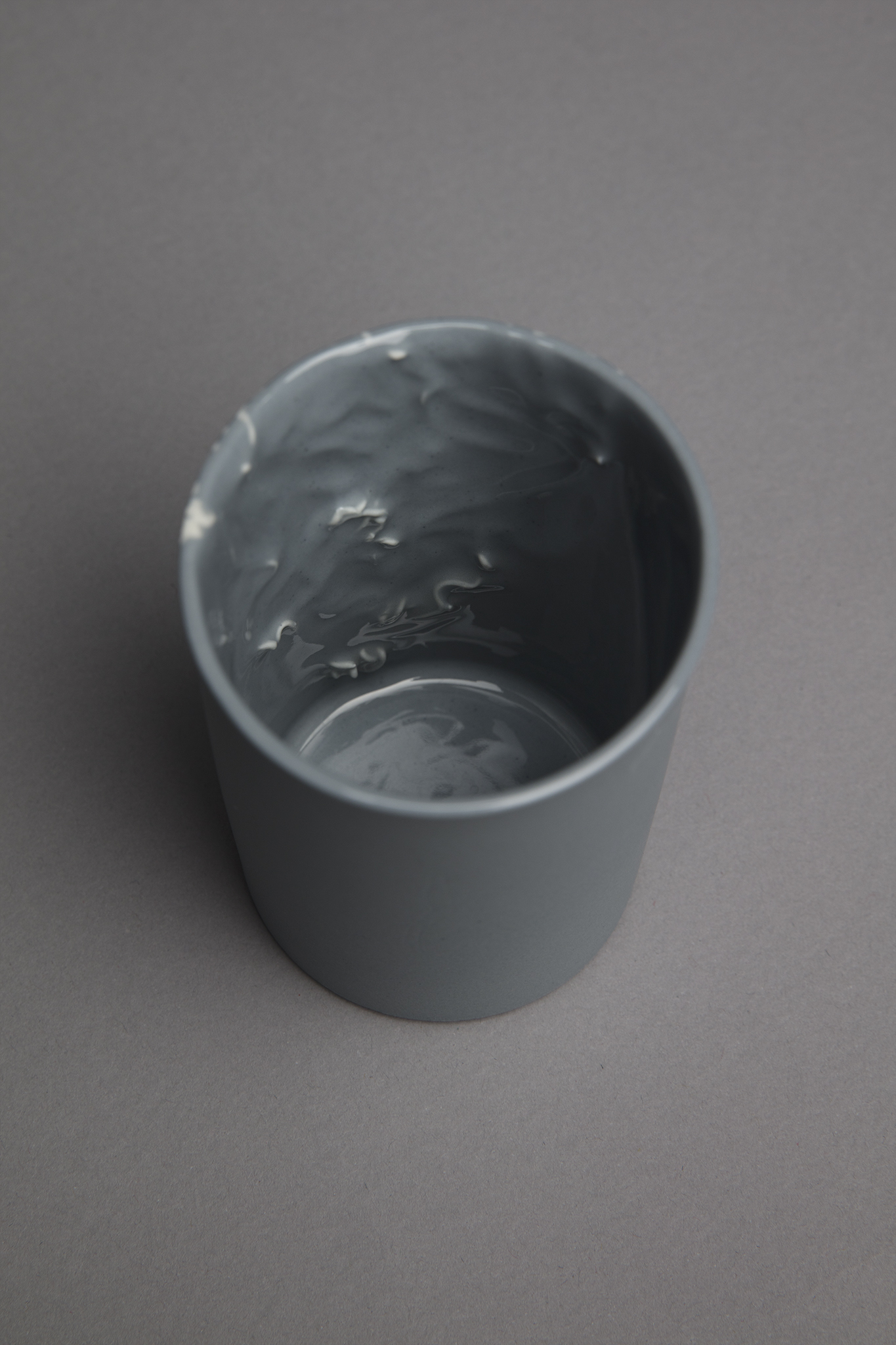

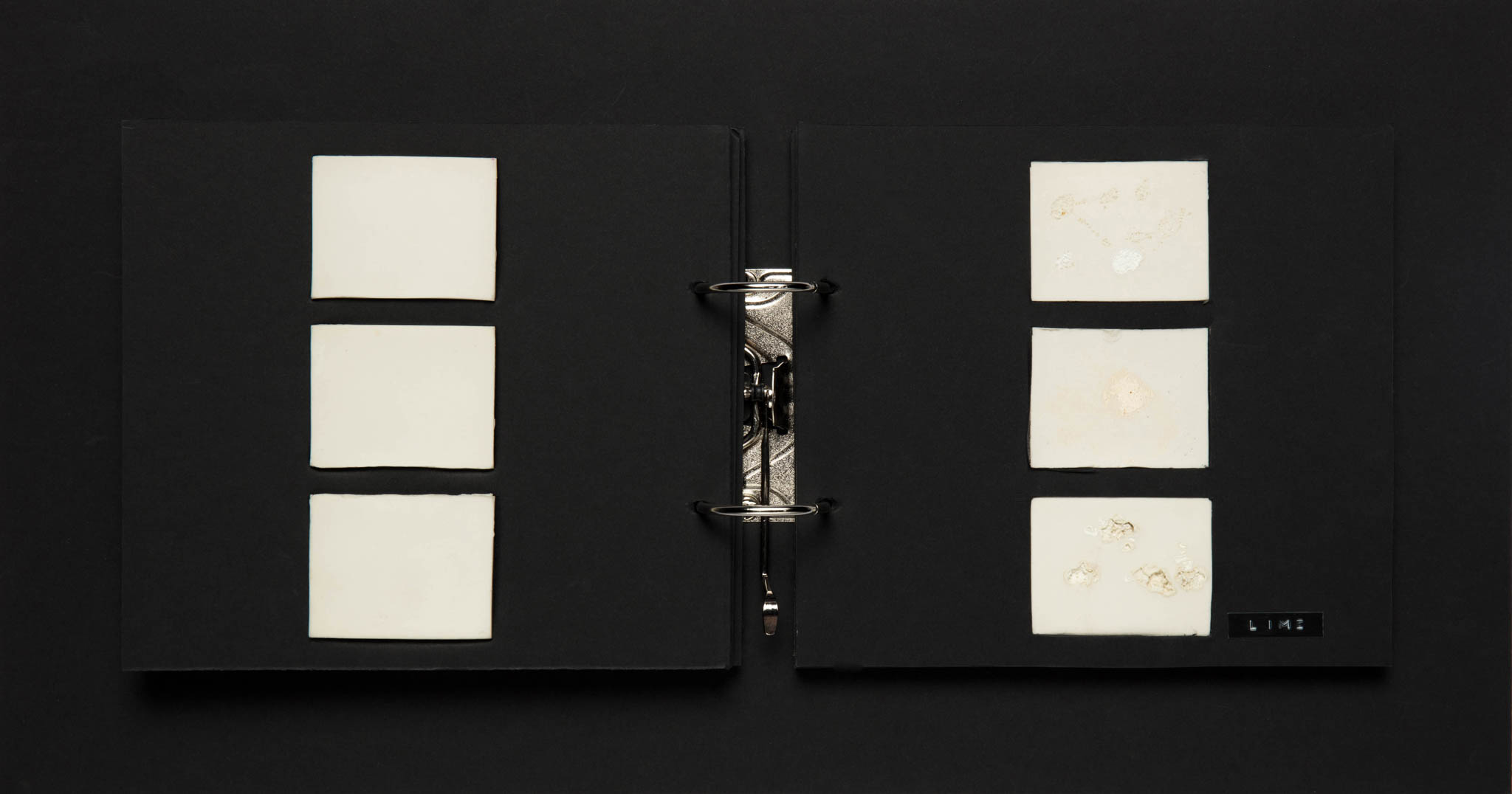

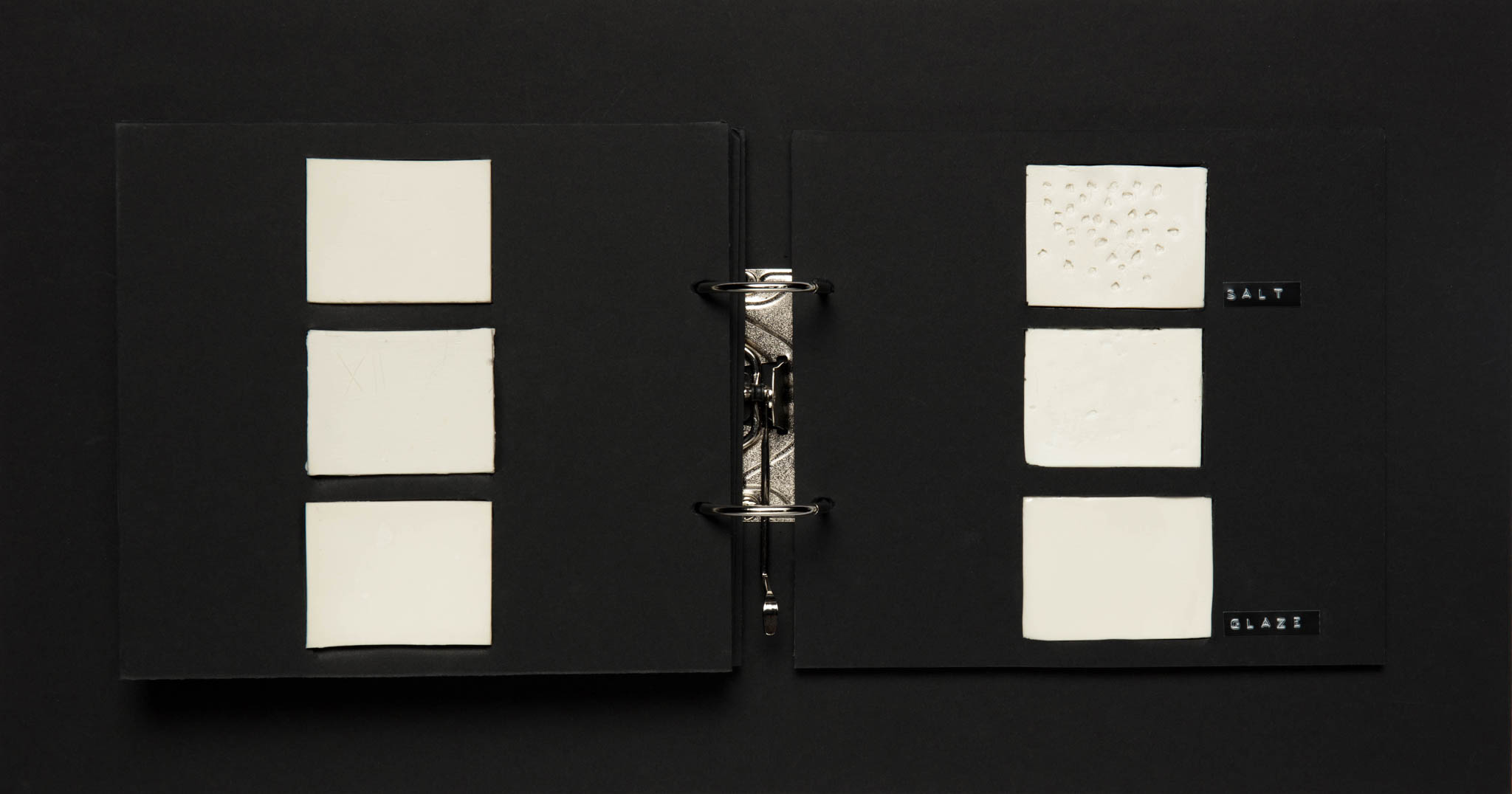

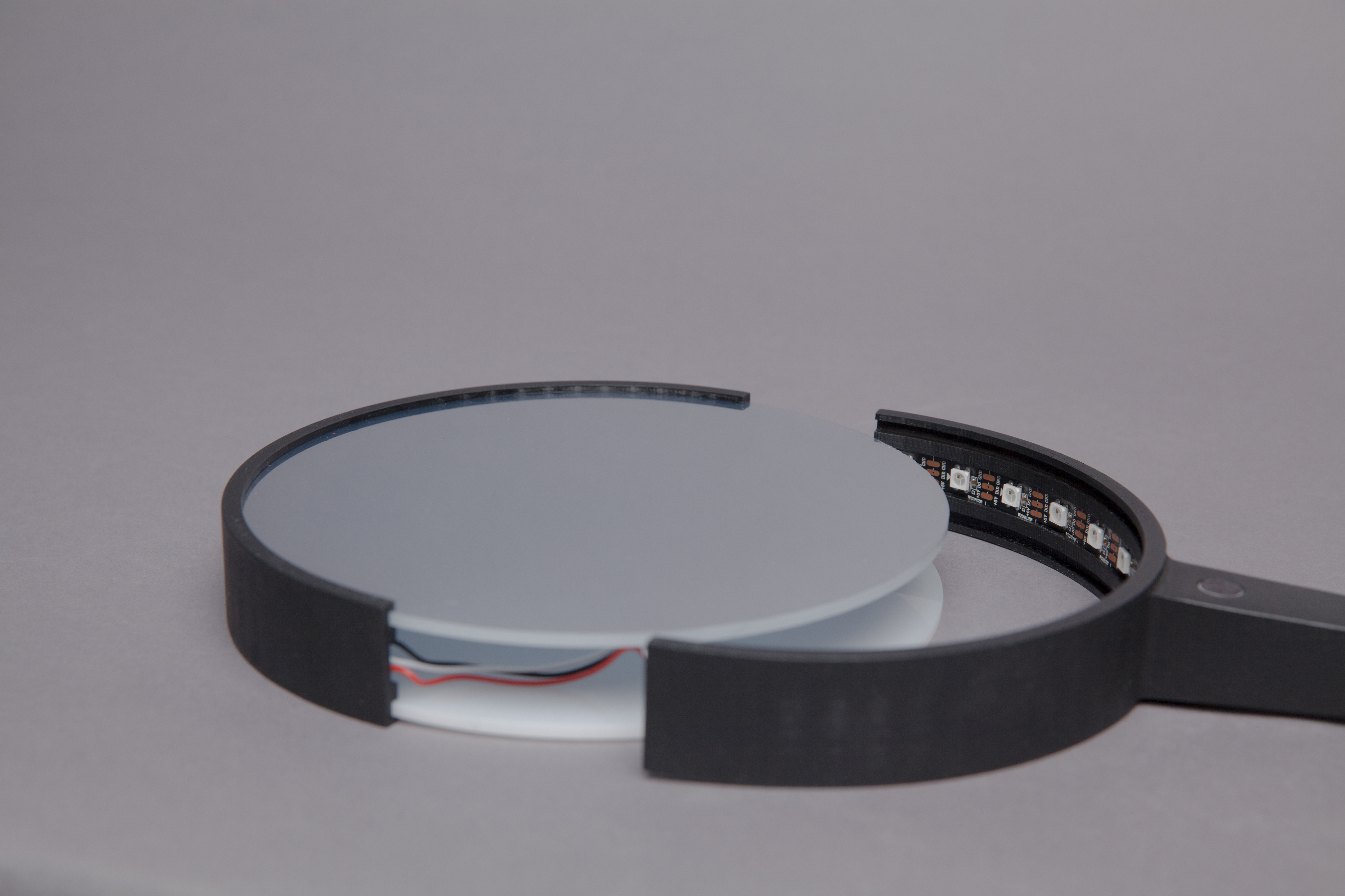

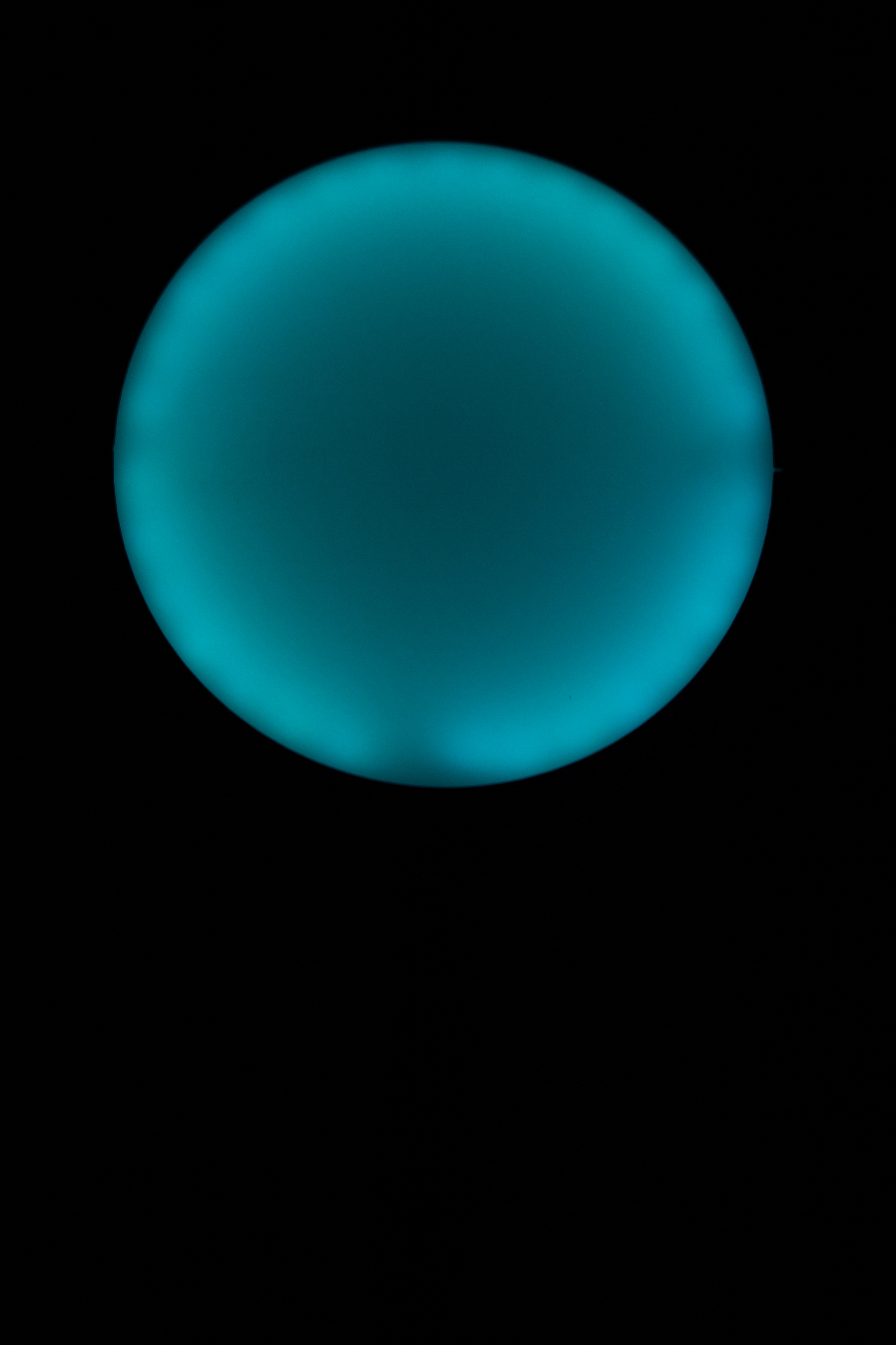

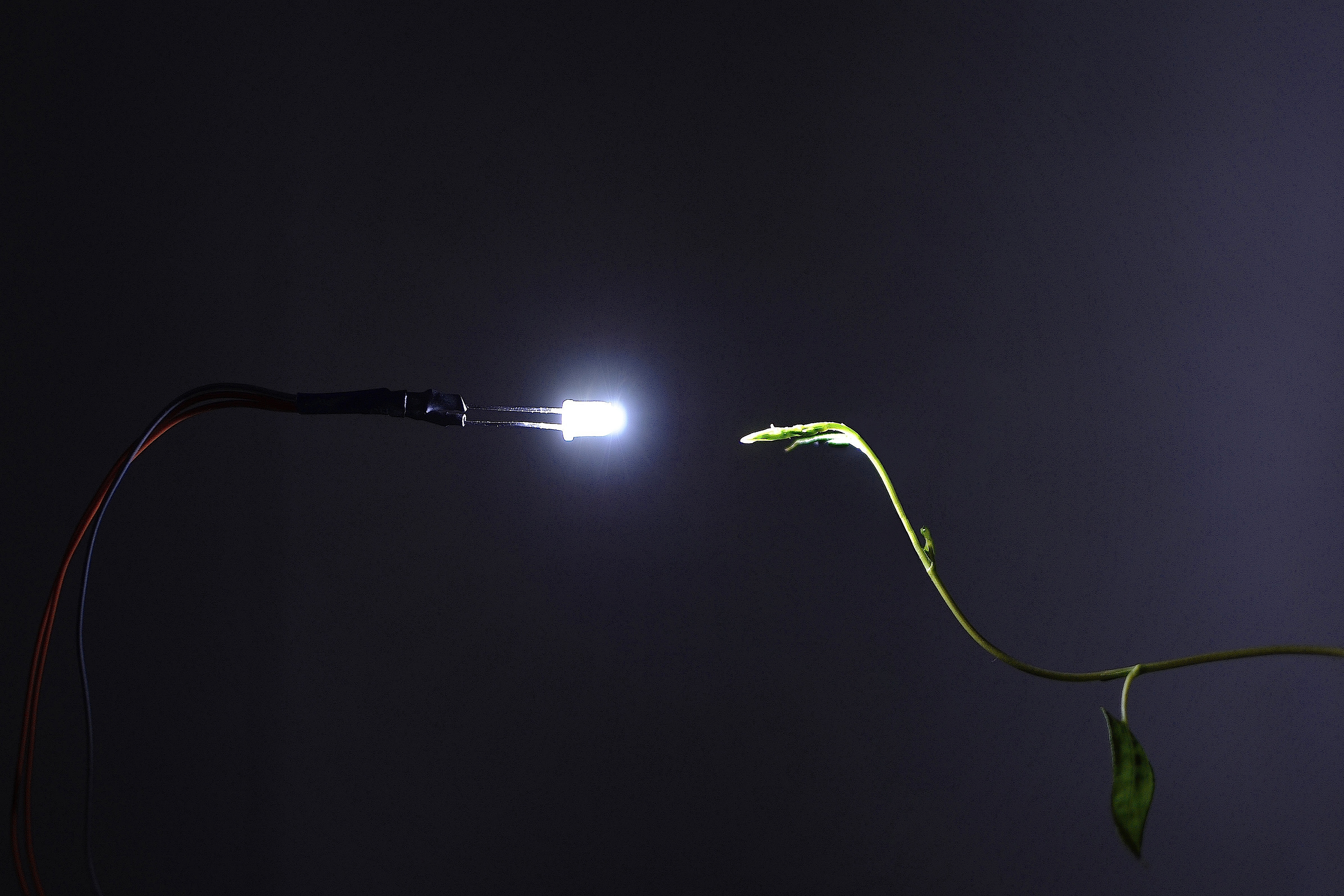

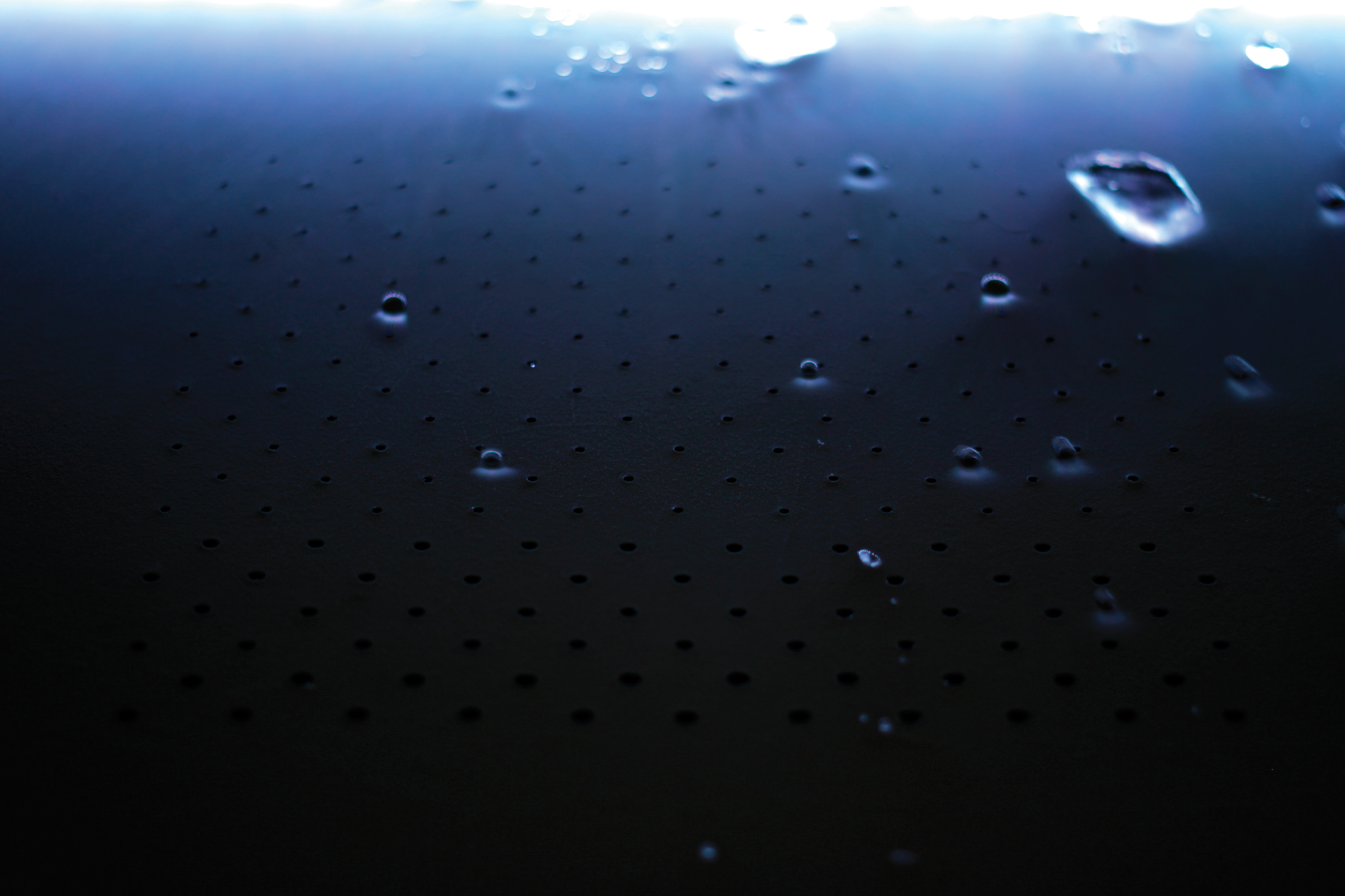

Die von uns behandelten Materialien sind Stoffe, über die wir nicht mehr Bescheid wissen; wofür sie gut waren, wie sie sich anfühlen, welcher Geruch an ihnen haftet oder wie schwer sie in der Hand liegen. Als Urahnen der petrochemisch erzeugten Materialien legen sie Fragen frei; zum Verschwinden, dem was existiert und wie wir leben möchten. Ein einfaches thermoplastisches Komposit aus Schellack und Bambuskohle, den Rohstoffen einer längst vergangenen vorindustriellen Gesellschaft. Erhitzt, geformt, transformiert – verwandeln sich die Materialien in die von uns angestoßenen Prozesse. Sie werden biegsam, verflüssigen sich – nehmen einen anderen Aggregatzustand an. Die Objekte geraten in Bewegung oder ins Schweben. Die Stoffe sind verdichtet, aber nicht unveränderlich. Im selbst definierten break-and-remake Prozess können sie sich im nächsten Schritt wieder verflüssigen und erneut in eine andere Form verwandeln. So wird der Erinnerungsraum zum Vorstellungsraum. Im spekulativen Sinn verschwimmen so die klaren Grenzen des Gebrauchs. So sollen die Objekte als Prototypen dienen, als Benutzerhandbücher einer Erinnerung im (Rück-)Blick auf eine andere mögliche Wirklichkeit.

Das Ergebnis sind Wesentlichkeiten. Archetypen des Gebrauchs. Dies sind unsere Zeitschleusen.

~

Betreut von: Prof. Axel Kufus, KM Hanna Wiesener

Kontakt: mail [at] lapatschunger.com

Website: www.lapatschunger.com

Fotos Credits: Lapatsch | Unger

The Growing Lab – Mycelia © Officina Corpuscoli | Maurizio Montalti – bowl with fruiting bodies alive

The Growing Lab – Mycelia © Officina Corpuscoli | Maurizio Montalti – bowl with fruiting bodies alive