3 – wöchiges Projekt zur Entwicklung kinetischer Materialinszenierungen mit Materialien aus dem Sortiment von Modulor

3 – wöchiges Projekt zur Entwicklung kinetischer Materialinszenierungen mit Materialien aus dem Sortiment von Modulor

SOLAR OVEN

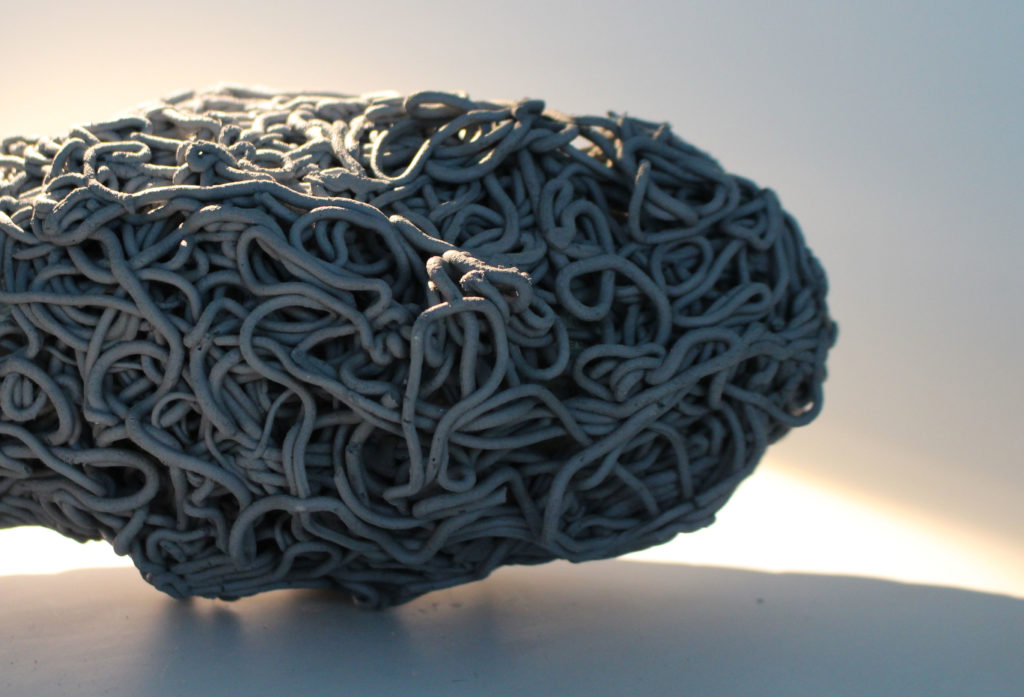

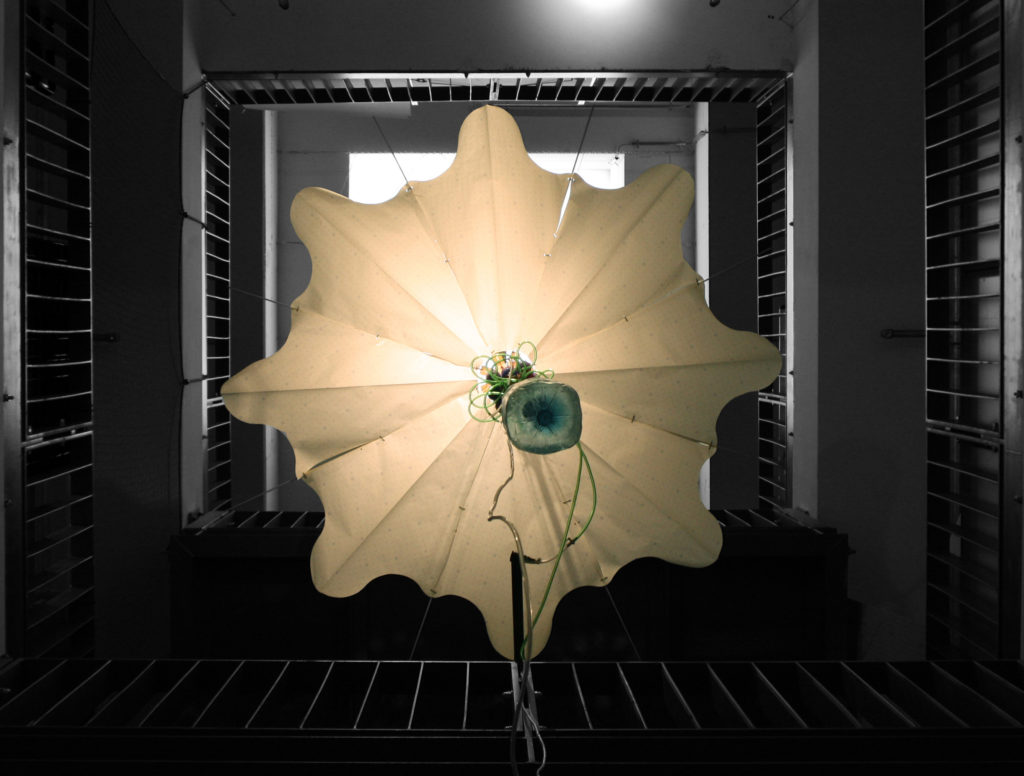

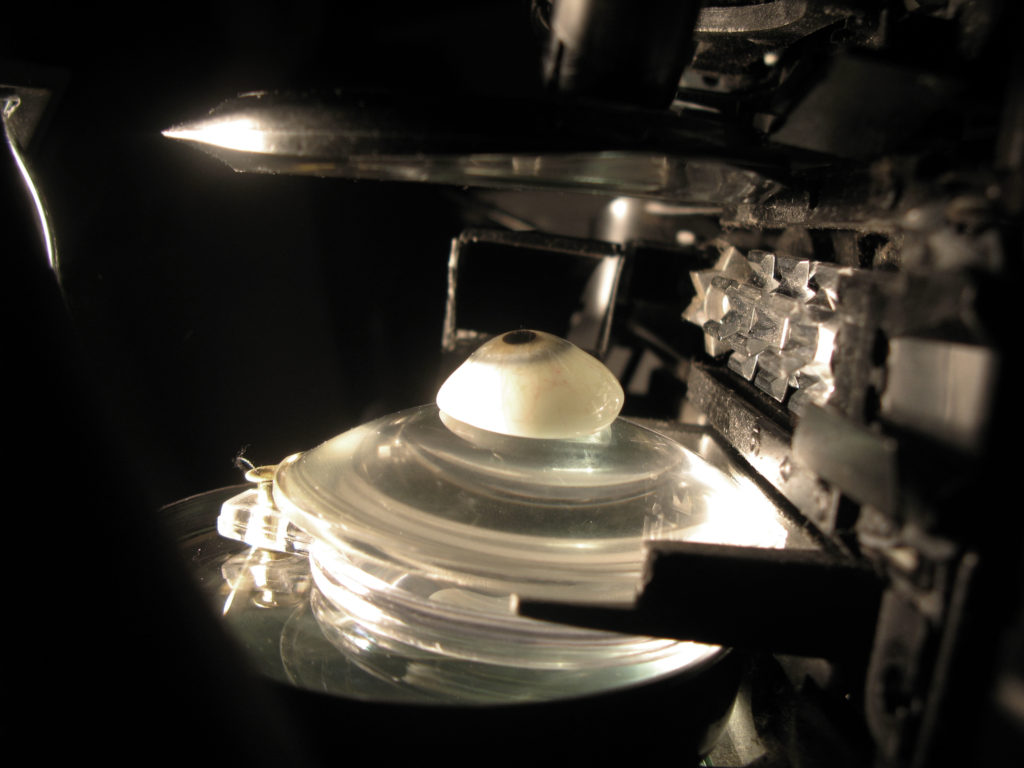

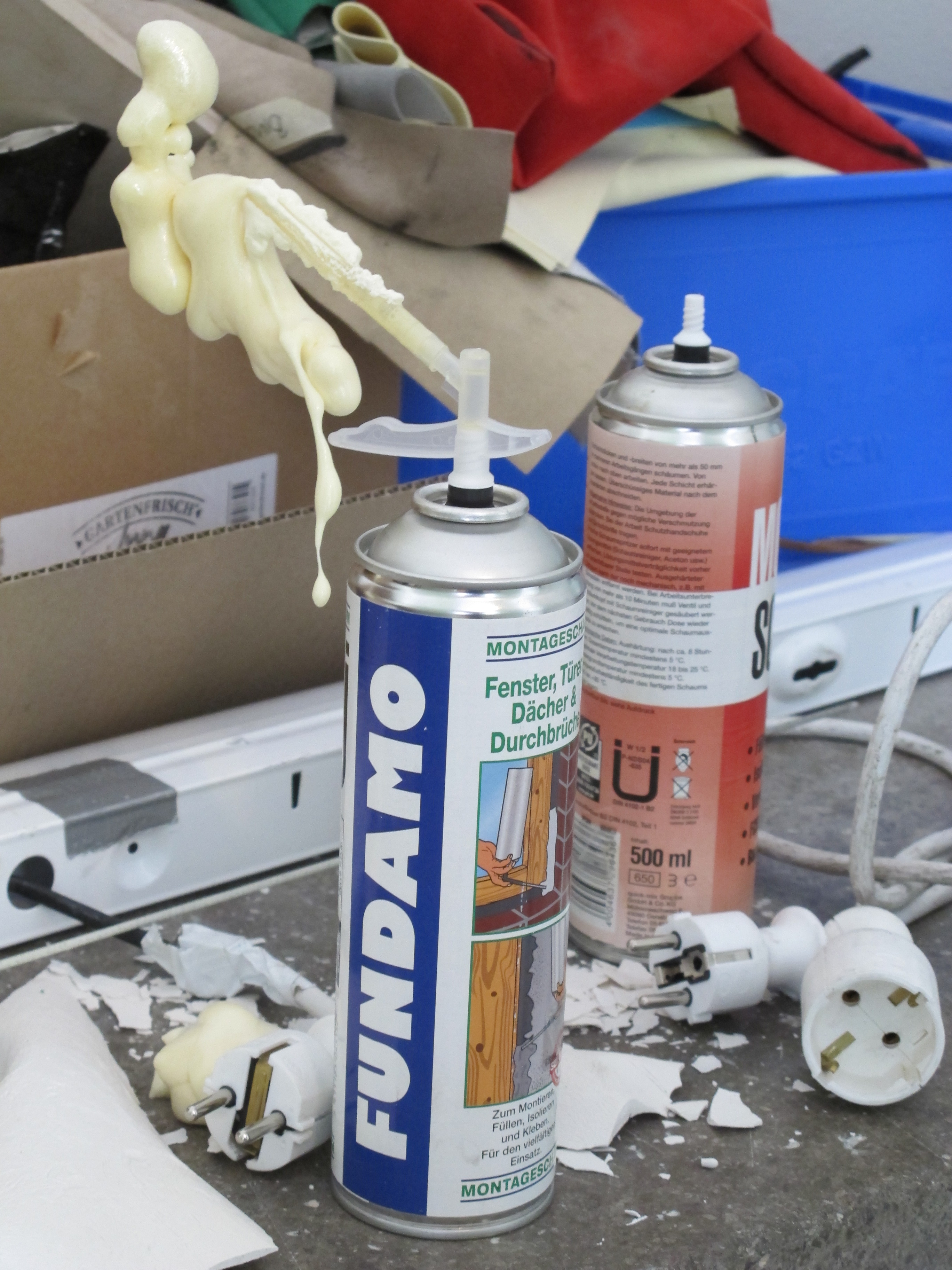

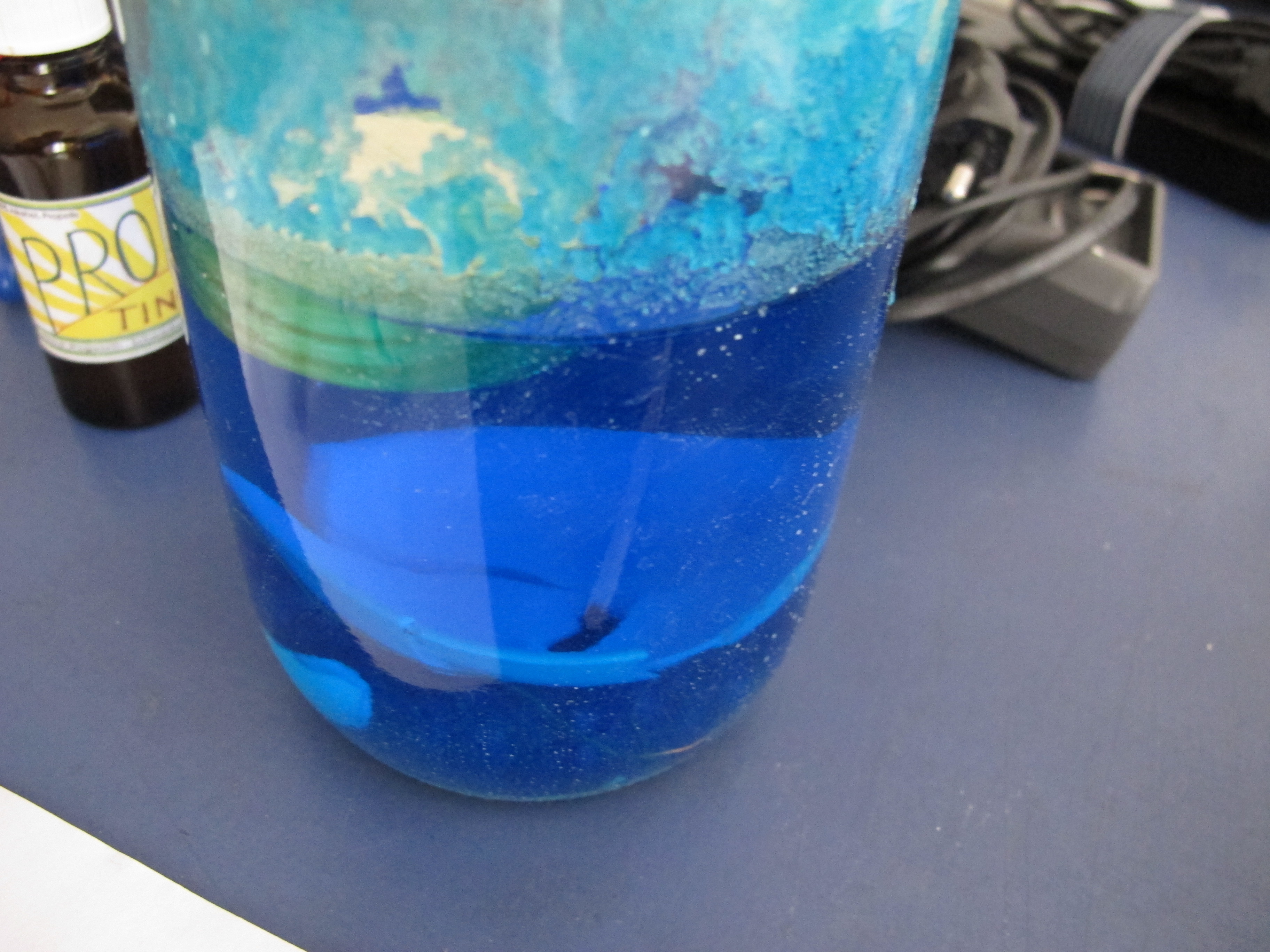

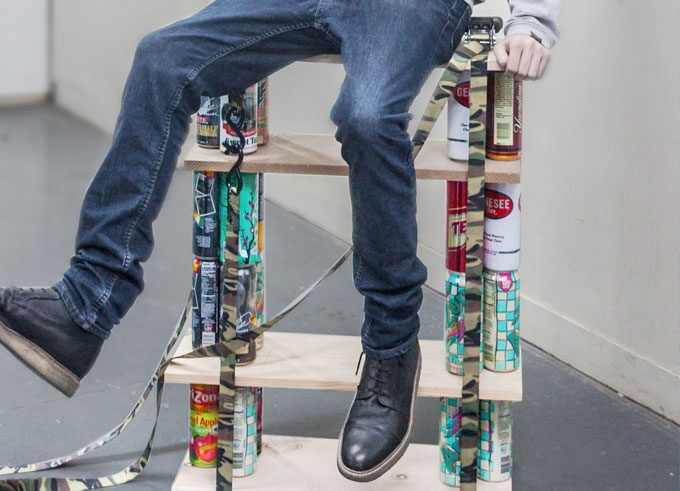

The aim of experimenting within this project was to heat the plastic material until it was completely melted and then to inject threads of the plastic material that was in the syringe.

At the same time I collected various objects that were seen as garbage by other students. The objects were broken ceramics, wood scraps, or a piece of metal. I tried to combine these objects with the molten plastic to give the material a new concept.

Juan Garcia, 1. Sem. Master/Anpassung

PROCESS

SEMESTERPLANUNG

15. SW

Mo. 21.01.19

· 10:00 Konsultationen

Di. 22.01.19

· 16:00 – 19:00 Theorieseminar

16. SW

Mo. 28.01.19

· 10:00 Konsultationen

Di. 29.01.19

· 16:00 – 19:00 Theorieseminar

17. SW

Mo. 04.02.19

· 10:00 Aufbau Präsentation

Di. 05.02.19

· 16:00 – 19:00 Theorieseminar

18. SW

Mo. 11.02.19

· 10:00 Präsentation

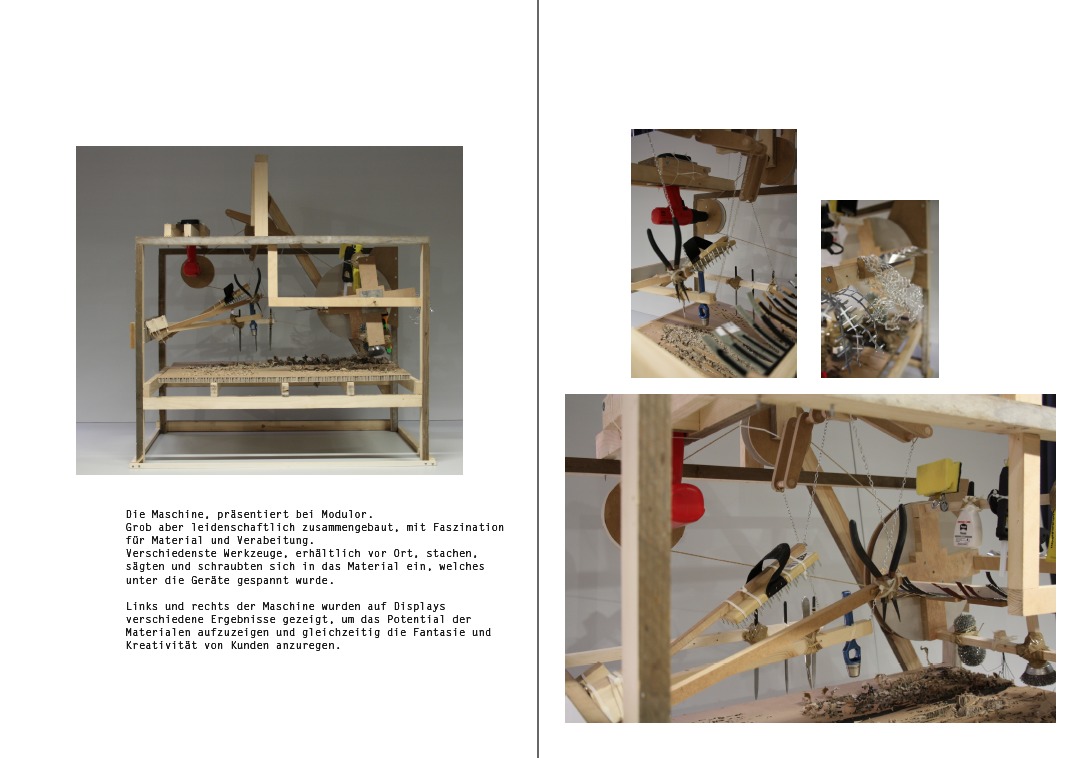

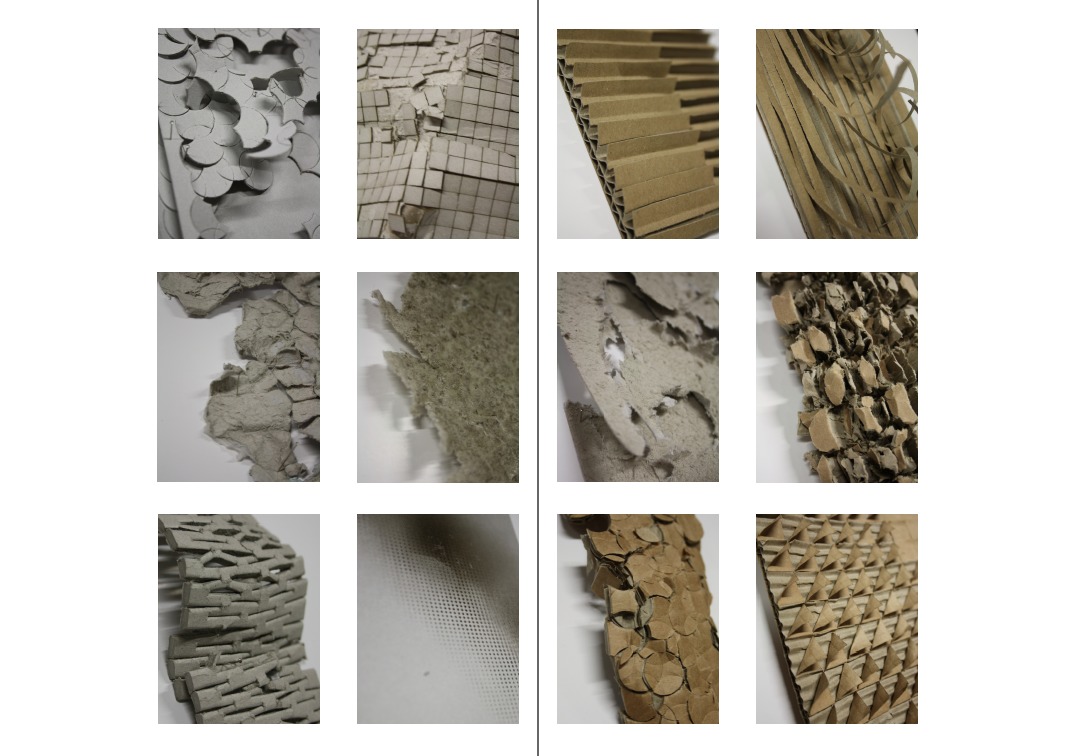

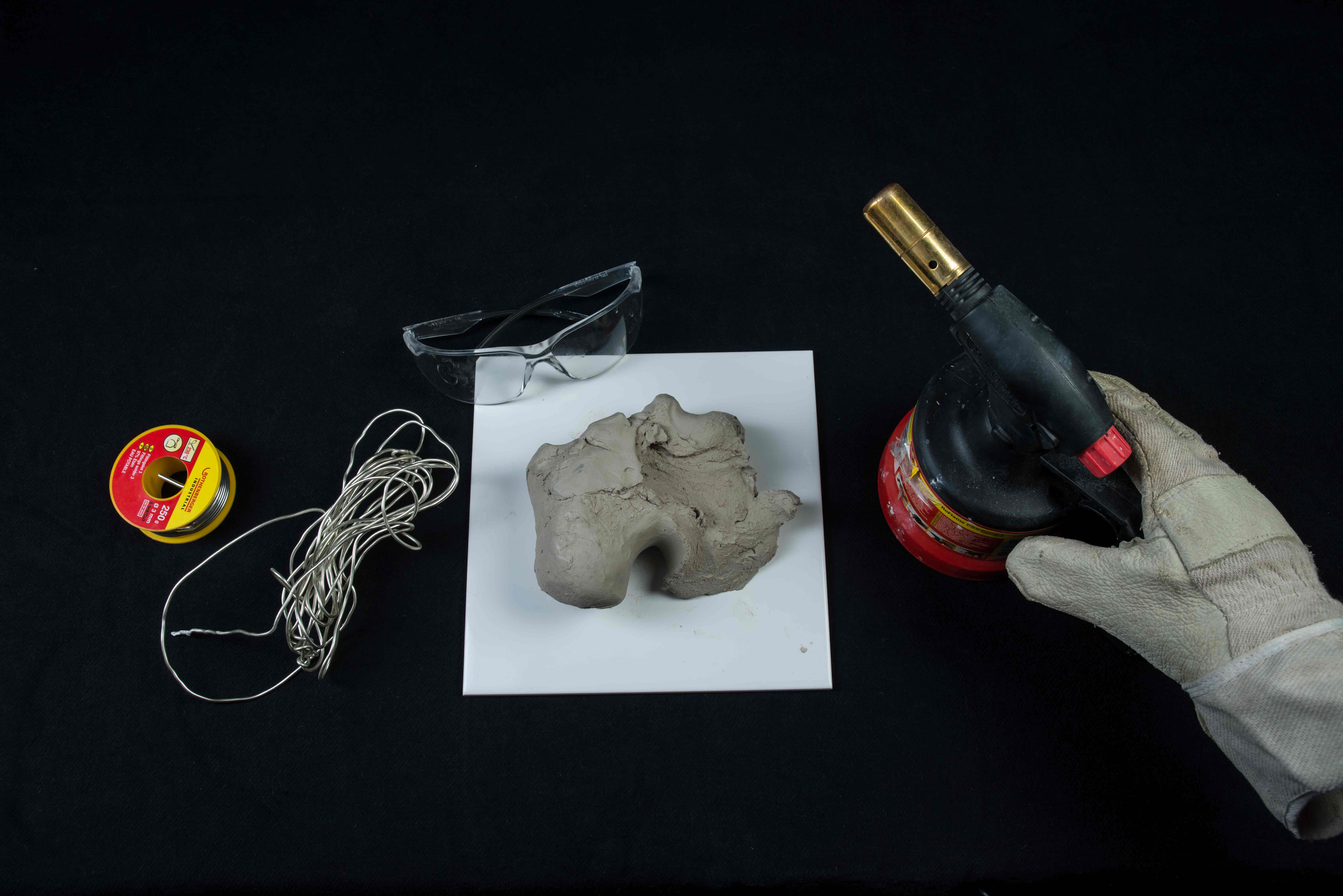

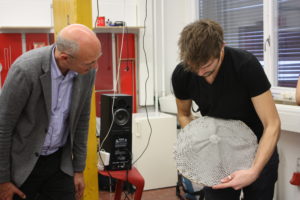

Claymetalcorals started nothing else than a Blow-torch, a roll of tin and clay. While heating up the soft clay became hard, brittle and fracmental. In opposite to the hard metal which became liquid, dynamic and alive. This contrast makes me so fascinated to dive deeper into wild experiments.

I have examined seven different metals, tin, zinc, copper, brass, bismuth, bariumsulfat and silver with regard to different temperatures in the kiln.

Andreas Weidauer | 4. Sem.

PROCESS

Think it over!

Gestalter

Liran Levi

Beteiligte Unternehmen

Haarmanufaktur Petra Kalkstein

I was sitting in my room with Vivaldi in the background, playing with my hair and staring into space. A fly that came into my room distract my thoughts away.

Tomorrow I will wear everything brown!

GestalterIn

Noa Lerner

Beteiligte Unternehmen

Fast Part Kunststoff-Technik Gmbh

internationales Patent angemeldet

Auszeichnungen

Karl-Hofer-Preis 2007

Music Ally/MidemNet

New Business Showcase

Der „Music Drop“ enthält einen Song. Oder ein Gedicht. Oder eine Botschaft. Es gibt zwei Versionen: Entweder kann der MP3-Player ein Musikstück nur einmal abspielen und gibt so dem Moment seine Einmaligkeit zurück. Die 1GB-Version kann hingegen wie ein iPod beliebig oft bespielt und gehört werden. Derzeit wird das Produkt zur Marktreife entwickelt.

Noa Lerner hat mit dem „Music Drop“ den internationalen Karl-Hofer-Preis 2007 zum Thema „Existentieller Luxus“ gewonnen.

Das Museum of Modern Art in New York präsentiert den „Music Drop“ auf seiner Webseite zur Ausstellung „Design and the Elastic Mind“.

Auf der internationale Musik-Leitmesse „Midem“ wurde der „Music Drop“ auf den zweiten Platz der vielversprechendsten Weltneuheiten des „Music Ally/MidemNet New Business Showcase“ gewählt.

Der Teebeutel, der anzeigt wann der Tee fertig ist

GestalterIn

Janja Maidl

Schutzrecht angemeldet

Der Teebeutel wird mit dem Etikett auf den Tassenrand gelegt und präsentiert einen Streifen, der die gewünschte Intensität oder Wirkung des Tees anzeigt. Jede Teesorte hat eine spezielle Markierung, die sich an der Dauer der in einem Papierstreifen aufsteigenden Flüssigkeit orientiert. Das Prinzip eignet sich so-wohl für kulinarische als auch medizinische Tees.

The Sandman’s Ashtray

Gestalter

Jakob Diezinger

Beteiligte Unternehmen

H.& PH. Behr Giesserei GmbH & Co KG

Dune ist ein Aschenbecher aus reinem Sand. Er ist aus der Idee heraus entstanden, die vortrefflichen Eigenschaften von Sand in loser und gepresster Form zu nutzen. Der Aschenbecher löst sich bei Kontakt mit Wasser vollständig in losen Quarzsand auf.

GestalterInnen

Magdalena Kohler

Hanna-L. Wiesener

Beteiligte Unternehmen

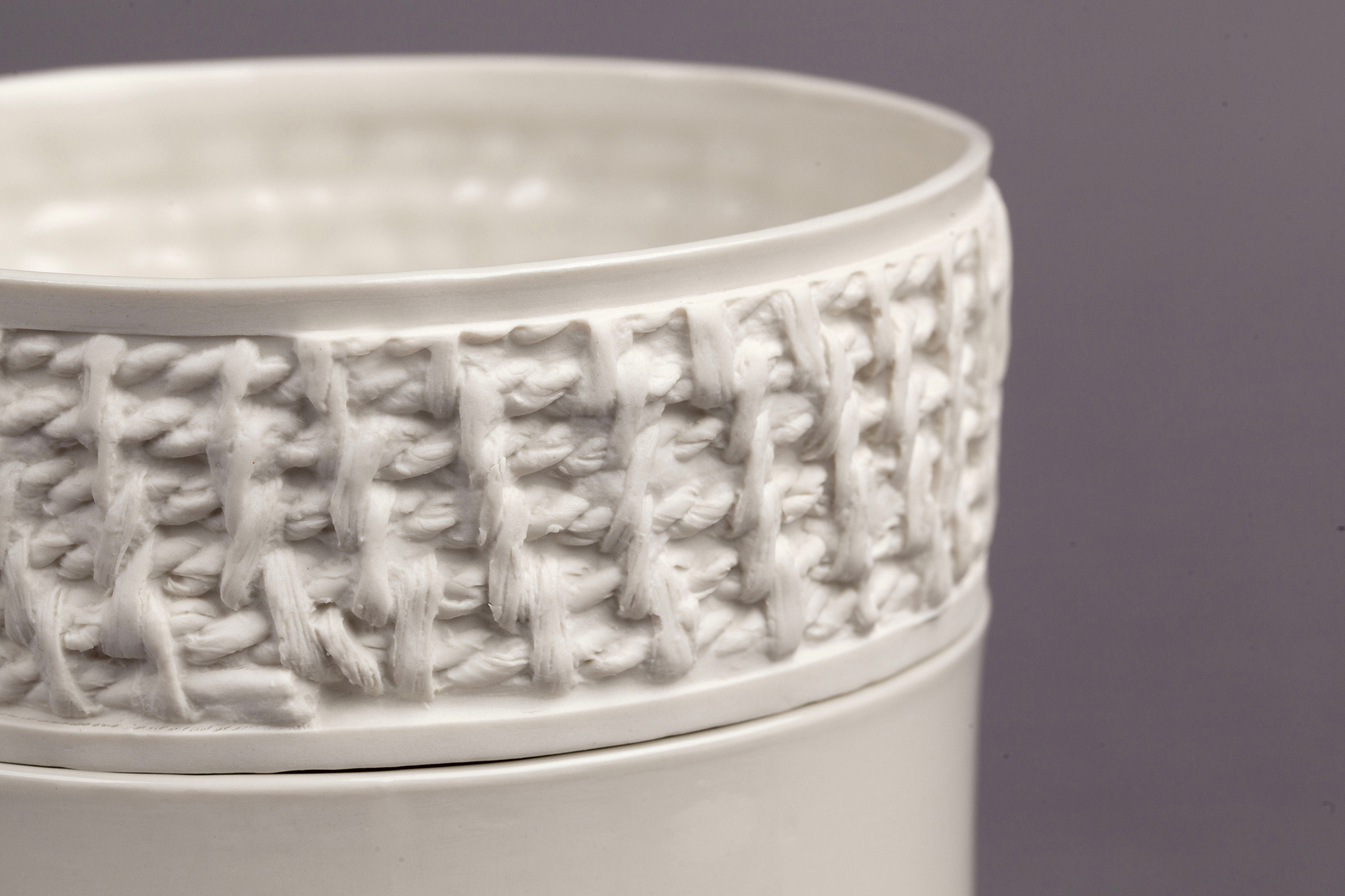

Stefanie Siepmann Strickerei

Watebo Lasercutting

W. Post Spezialnäherei

Wie fühlt es sich an, wenn der Pullover zum Aufnahmemedium der eigenen Stimme wird? Wenn sich die Charakteristika der Stimme in der Kleidung wiederspiegeln: monoton, sanft, hysterisch oder warm…?

Ausgehend von der Stimmstrickmaschine GELSOMINA entstand das Label TRIKOTON, das jetzt für das gesamte Projekt steht. Der Kleidungsstoff wird zur direkten übersetzung der Stimme: auf der Grundlage einer Stimmnachricht entsteht mit Hilfe digitaler Technik ein StricBeteiligte Unternehmenster, welches die gestalterische Qualität der Stimme visuell und haptisch neu erfahrbar macht.

Innerhalb der Universität der Künste verbindet der Design Reaktor erstmals 81 Studierende aus sechs Fachrichtungen und zehn Professuren: Mode- und Produktdesign, digitales Design, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, Kommunikationsdesign, Foto und Video.

Prof. Burkhard Schmitz (Chairman)

Dipl.-Kauffrau Tanja Mühlhans, Projektpartnerin bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Referentin für Kreativwirtschaft

Leitung der Entwurfsgruppen

Produktdesign

Prof. Achim Heine, Frank Steinert, Prof. Axel Kufus, Wilm Fuchs, Marcus Keichel, Prof. Inge Sommer, Konrad Süßkow, Karen Olze

Digitale Medien

Gast Prof. Franz Fietzek, Hermann Klöckner

Modedesign

Prof. Valeska Schmidt-Thomsen, Prof. Grit Seymour, Franziska Schreiber

Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation

Prof. Jürgen Schulz, Claudia Nicolai

Visuelle Kommunikation

Prof. Fons Hickmann, Peter Bünnagel, Franziska Morlok

Der Design Reaktor Berlin ist ein disziplinübergreifendes Forschungsprojekt der Universität der Künste Berlin. Ziel sind innovative Kooperationen zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen und Gestaltern, um die Strategien und Perspektiven postindustrieller Standorte am Beispiel Berlin zu erforschen.

52 Betriebe jeglicher Couleur

Von der Mozarella-Käserei über einen Graveur bis zum Gummiwarenhersteller, vom Auto-Tuner über die Kofferfabrik bis zum Pastamacher, von Low- bis Hightech konnten wir 52 Unternehmen als Kompetenzpartner für die Zusammenarbeit gewinnen.

Verknüpfen und Ermöglichen

In einem zweiwöchigen Workshop-Cluster entstanden durch experimentelles Verknüpfen der Gewerke, Materialien, Technologien und Tools der Unternehmen hunderte von Ideen. Nach Einschätzung des Realisierungs- und Marktpotentials durch eine Jury wurden 57 Produkte mit hoher emotionaler und funktionaler Relevanz in enger Kooperation mit den Betrieben weiterentwickelt. 6 Patente wurden angemeldet.

Positionierung zwischen Experiment und Kommerz

Traditionell wird erst ein Produkt entwickelt, dann die Kommunikation und die Distribution geplant. Im Design Reaktor Berlin wird dies zeitgleich erarbeitet, um die Effizienz der Entwicklung und die Identität der Produkte zu steigern. Angestrebt wurde eine Positionierung der Produkte zwischen Experiment und Kommerz. Expertengespräche zu Markt-, Kommunikations- und Distributionsstrategien begleiten den Design Reaktor Berlin.

Praktisch-experimenteller Ansatz

Wesentliche Merkmale der Prozessgestaltung sind:

– der unmittelbar praktische Ansatz

– das disziplinübergreifende Arbeiten

– das Bilden von Schnittstellenkompetenz

– die kooperativen Autorenschaften

– die dynamische Projektsteuerung

– Kommunikation, Verbindlichkeit und Marktrelevanz

– die persönliche Initiative und die daraus entstanden vielfachen Beziehungen

In dieser disziplinübergreifenden Arbeitsweise werden interessante Potentiale für eine zukünftige Forschungskultur zwischen der Universität der Künste Berlin und Partnern aus der Wirtschaft sichtbar.

Die zweite Phase

Eine Hochschule kann entwickeln, initiieren und so dem Markt die Hand reichen. Für die kommerzielle Umsetzung braucht es jedoch Partner für den Transfer in den Markt wie Unternehmen und Agenturen.

In der ersten Phase sind über 50 Produkte entstanden. In der zweiten Phase soll aus diesen praktischen Erfahrungen eine Methode der Vernetzung für postindustrielle Strategien formuliert werden. Beides wird in einem Katalog, einer praxisrelevanten Dokumentation und weiteren Ausstellung veröffentlicht.

Design Reaktor Berlin / Alle Beteiligten

Design Reaktor Berlin / Website

Design Reaktor Berlin / Publikation

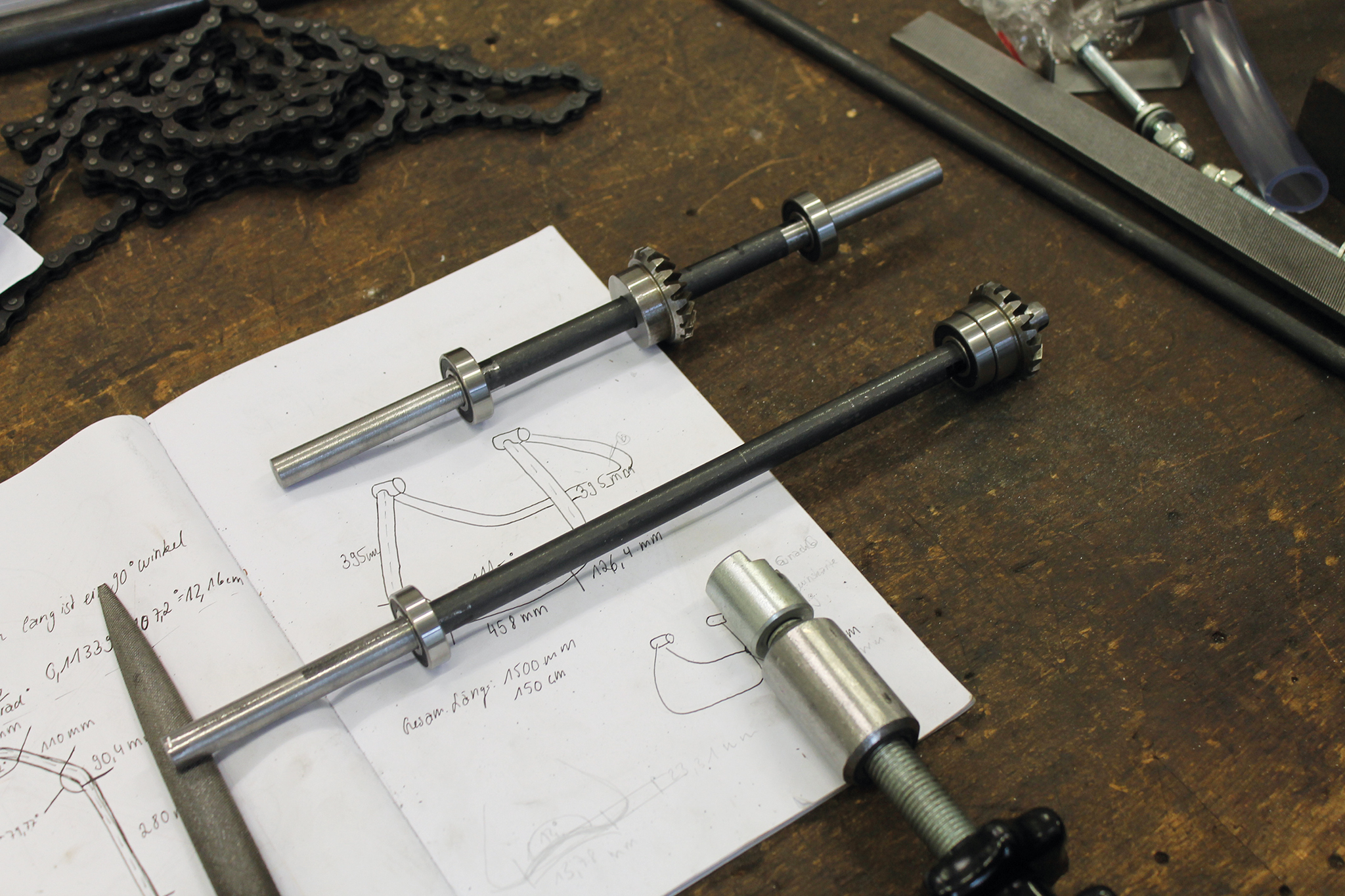

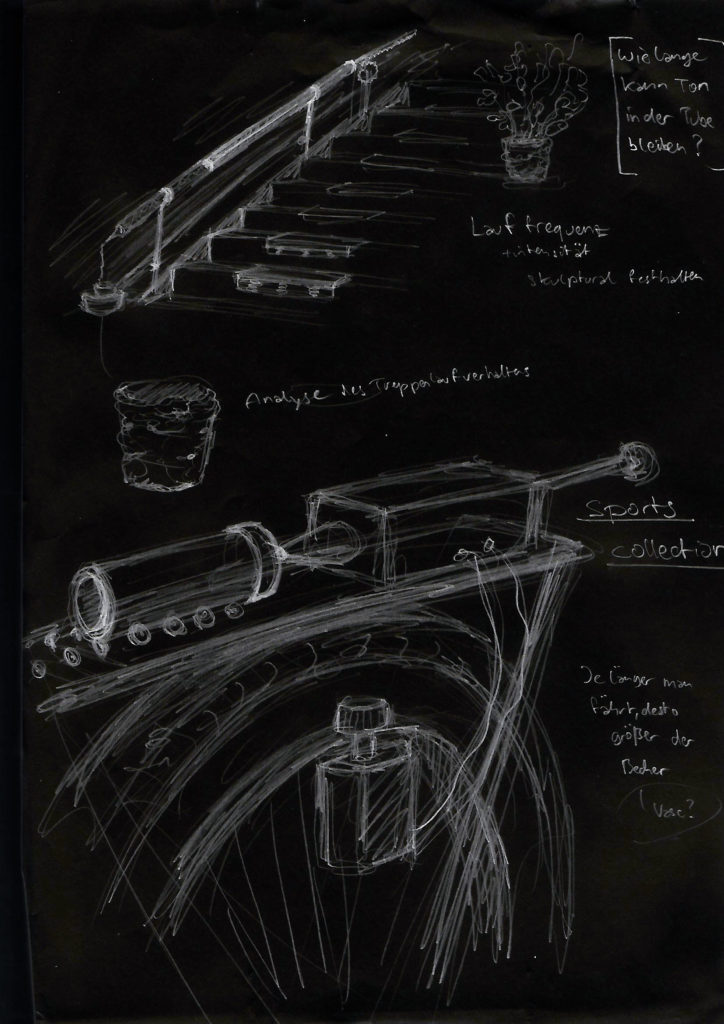

TRETMÜHLE

How can we use the principle of rotation, created through a manual performative process, to create individual objects?

The use of rotation has a long tradition in ceramic processing.

This project uses it in a slightly different context. Aim of the process is not to create perfect symmetrical objects but rather to experience a production process in teamwork. One is driving, the other one shapes the object. This interaction is influencing the result.

The machine is build as an add-on for a bicycle so that it offers the flexibility and freedom to go and work in different places than a classic workshop. Why not going to find clay by yourself and create nice objects on the spot?

Lisa Böhm, 3. Sem.

Agnes Kelm, 5. Sem.

PROCESS

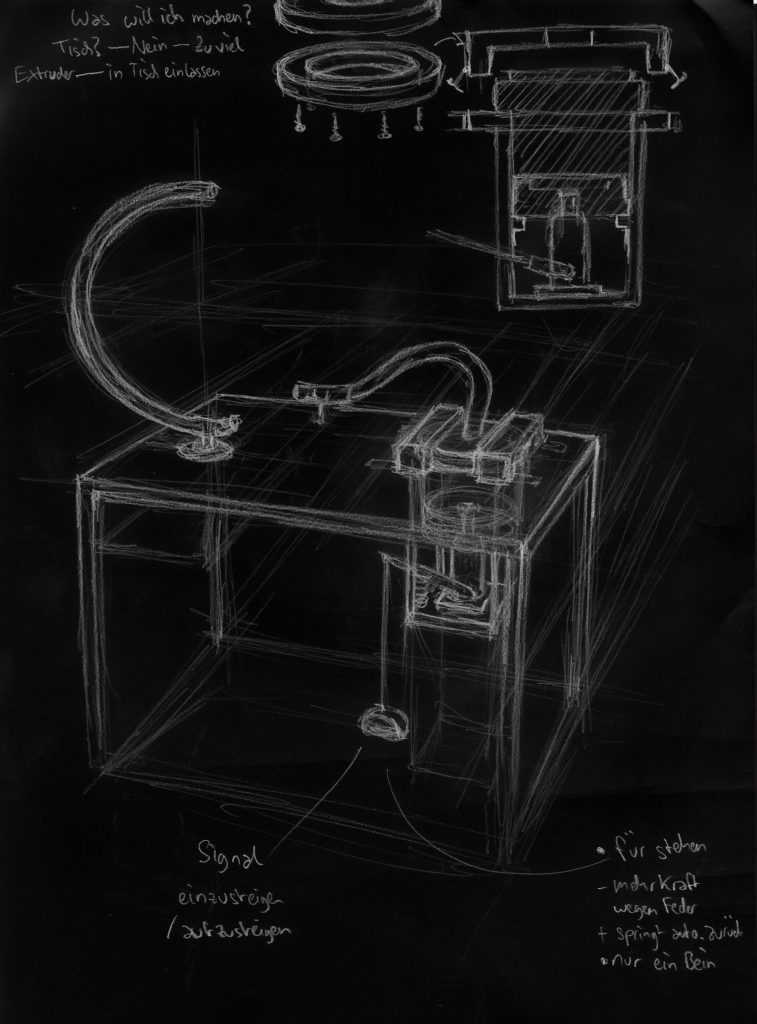

PRESSTO

The focus of this project was oriented since the beginning on the field of extrusion. With different profiles various interesting forms can be created out of the ceramic mass. During the semester the creation of new profiles and numerous experiments lead to a new technique that allows one to quickly and easily generate fine objects and forms . the selfmade press is therefor an essentiel part and can be used as an analoge workstation that works everywhere and without electricity. Through a footpedal the ceramic mass is extruded in a thin tube. At the end of this tube the different extruderprofiles can be fixed. In contrast to most extruders PRESSTO uses the energy of the leg to push the material foreward and therefore both hands can be used in the modelling process. The one wich is holding the tube can precisely determine the form. The other hand can turn and adjust the object during the building phase. Thanks to this a playful way of getting to know the material is possible and delicate objects can be produced.

Sandro Bodet | 4. Sem.

PROCESS

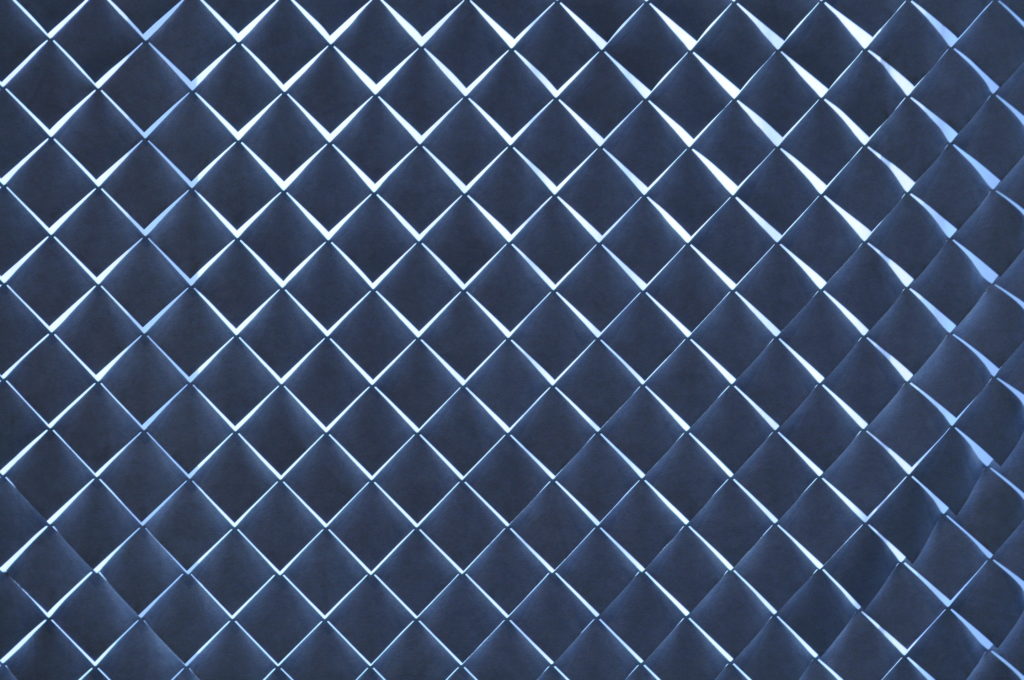

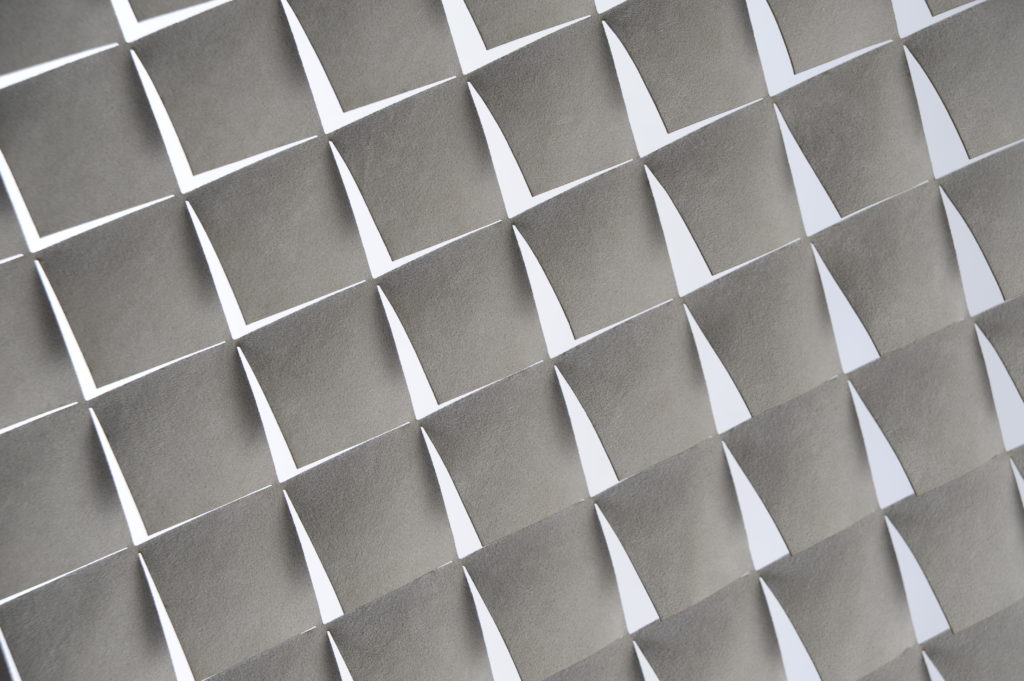

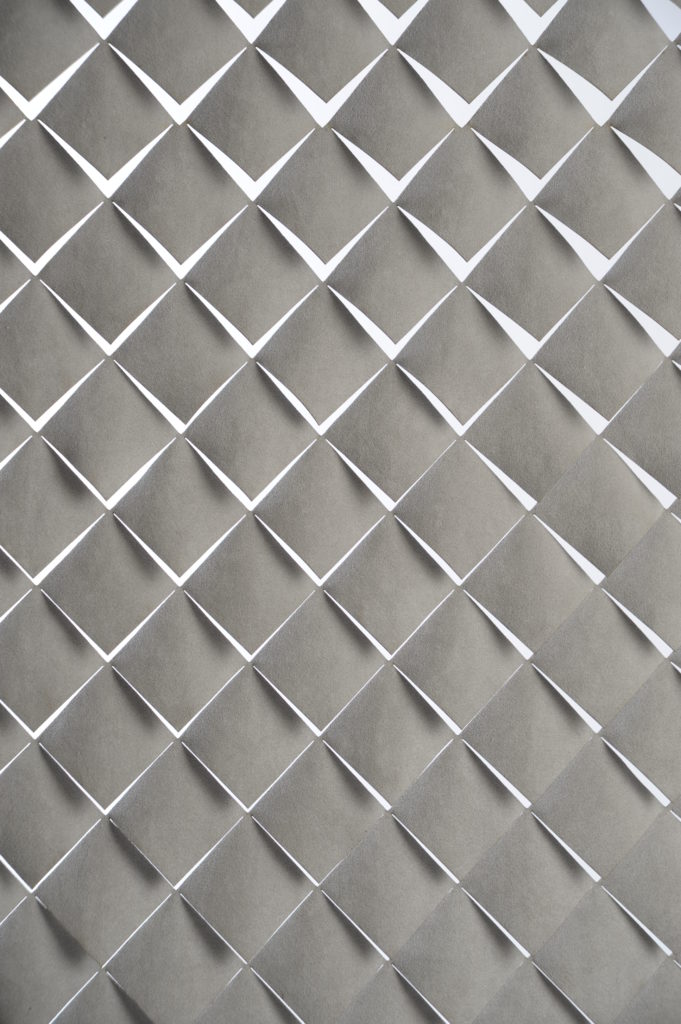

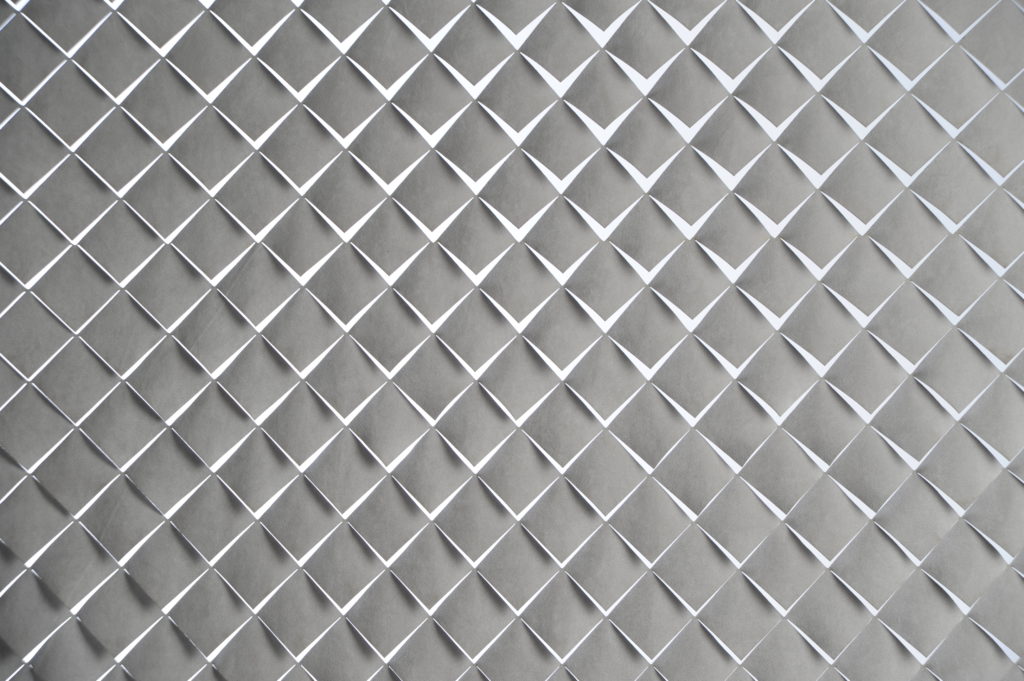

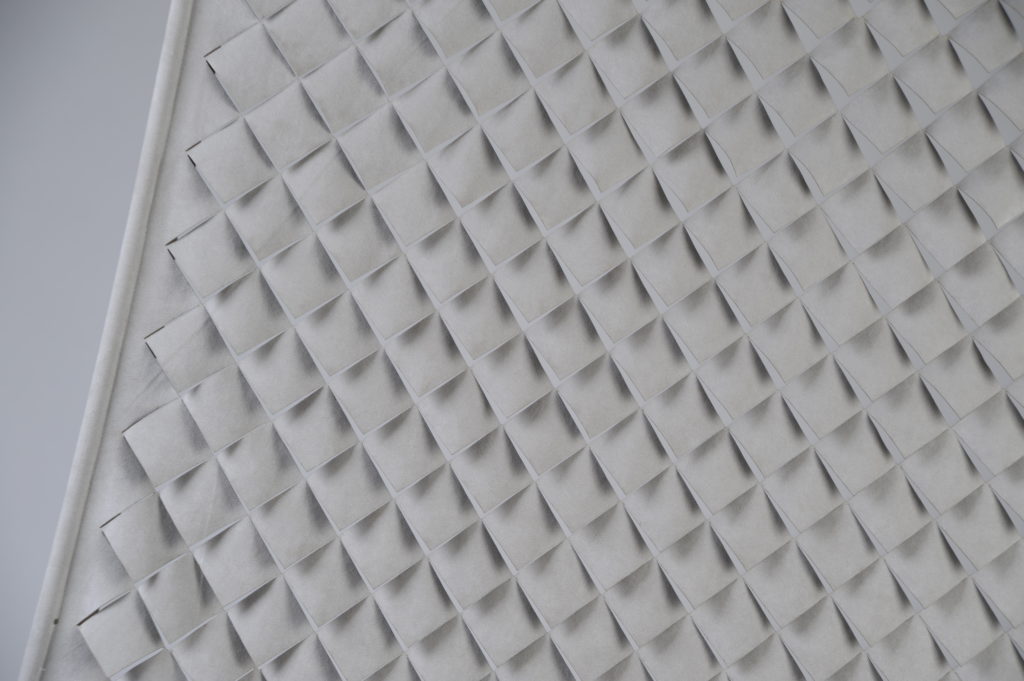

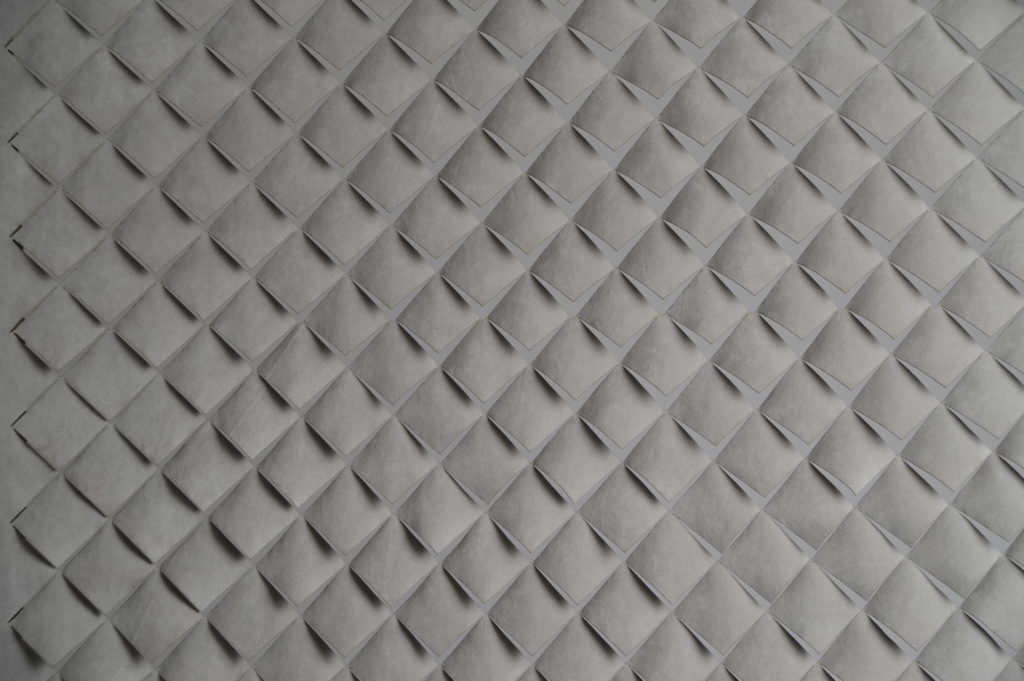

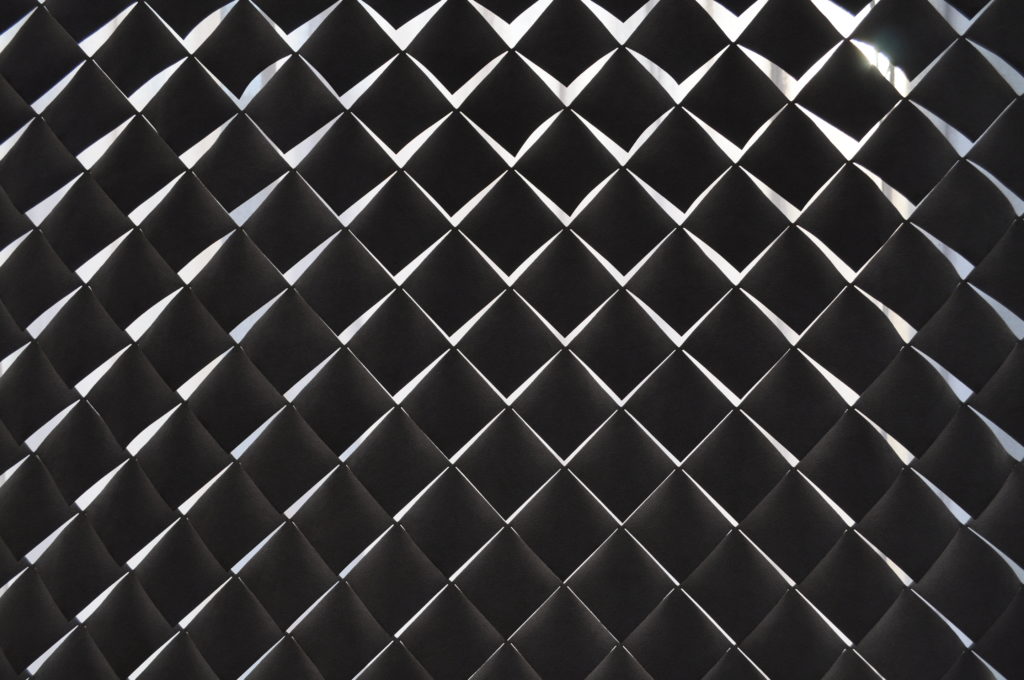

One of the great features of Alcantara® is its immense strength and durability. Since Alcantara® is a high quality material it is very easy to cut, simply with scissors or laser. By combining these powerful characteristics a pattern can be cut with only small tolerances and still the Alcantara® material doesn’t lose its strength. kairo is a system of sunblinds. When closed the structure is flat like a surface and doesn’t allow light coming

through, when opened the surface mutates into a three- dimensional structure which lets the incoming light through.

The soft material Alcantara® is layered into cylindrical shapes and hardened with epoxy resin. Layers differ in colour and are wrapped circularly to achieve a wood-like structure with its annual rings. The result is a solid workpiece that can be used like any piece of wood; it can be sawn or grinded and cut into any shape. Its unnatural colours attract the viewer’s attention and raise his curiosity about the material’s origin.

Epoxy-hardened multi-layered Alcantara® combined with a laser-cut structure creates solid workpieces with a flexible center. Depending on the structure of the cut, the piece will be able to stretch or to contract, to twist or to squeeze. The one seen here can rotate in a circular movement remaining in its vertical position.

We freeze one moment of the typical cuttlings, to be able to watch and feel it in detail and not only the cuttlings in motion.

First, an Alcantara® pattern is to be weld airproofed and the epoxy resin has to be injected. After fixing the bag in the Rotomoulding machine, rotate the cast mould until a constant and cured wall thickness is received. The achievement is a defined shape which drapery is unique in every single object produced. Also, the soft outer surface of the material is maintained and combined with the stiff inner part.

This object is one of our results out of the rotocoating process. An Alcantara® pattern is weld airproofed and blown up into a stiff cast mould. After injecting the epoxy resin, the pattern has to rotate in the machine until we receive a constant and cured wall thickness. The achievement is an defined shape combined with an in every single produced object unique drapery. With this technique we are able to maintain the soft outer surface and combine it with the stiff inner part. A frozen moment of the typical behavior of this material.

Thermoformed bodies is an utopia about how clothes will be manufactured in the future. Standing between two layers of Alcantara®, the costume will be welded directly in your individual size. Patterns, cutting and stitching will not be necessary anymore. Using heat and pressure, it is possible to do away with traditional methods like sewing and to compose a shape in a different way.

Hard surfaces like stone, ceramics, or concrete are hard to cushion by using the common attachment techniques such as screwing, riveting and glueing. By using a blowtorch/ heatgun we heat up a metallic stamp in order to partially melt Alcantara onto a stone through pressure. With this technique we achieved a durable cushioning and connection between Alcantara and the stone without any added connecting material, just by permanently melting the synthetic Alcantara onto the stone’s surface. Now we can cushion the world!

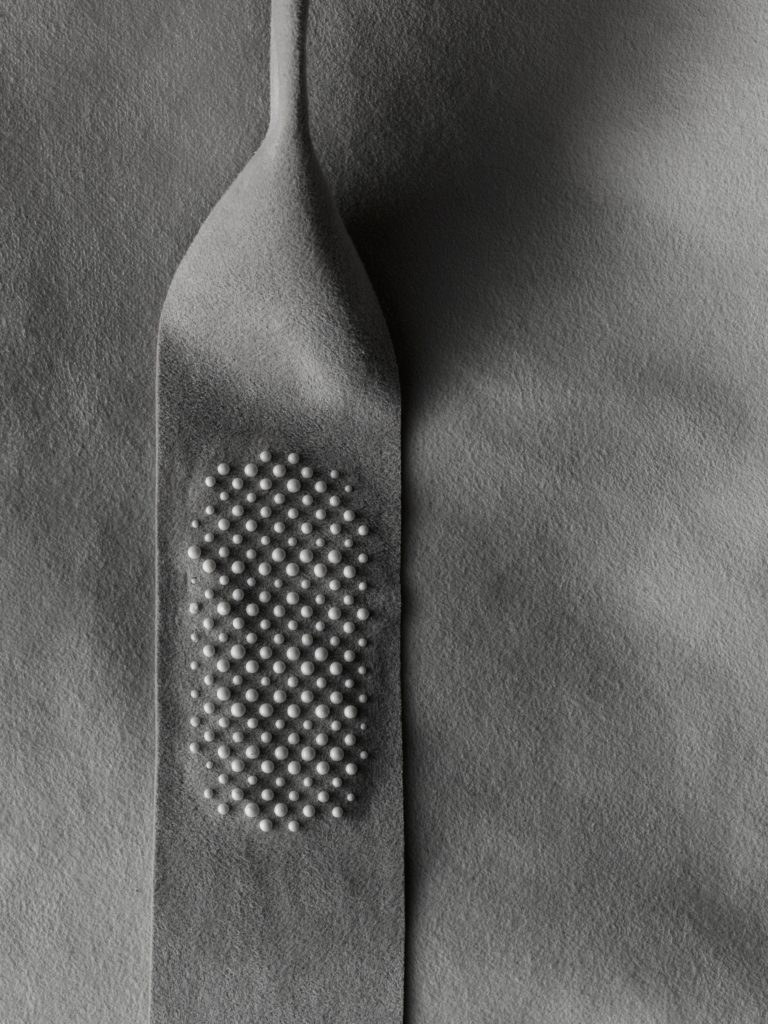

We found a way to form a steady hinge between two synthetic materials by using only Alcantara, heat and pressure. Since none of the usual attachment materials such as screws, rivets, nails, staples or glue are needed, this connection can be called “weightless“.

The Alcantara hinge is attached to its synthetic base material by

using a heated metallic stamp that melts the two materials into

each other under a certain pressure. The result is a very unique rivet-like look. Now we won’t have to recycle bonding material, we won’t have to pay for bonding material and we won’t have to deal with the old-fashioned looks of bonding material.

»King Schlanz« consists of a low cost mono block chair in combination with Alcantara.

By cushioning a simple garden chair we changed its look to that of a throne. We used a hot stamp to melt Alcantara with the plastic chair. Without using any other materials or additives, this generates a very strong and durable connection. The dots evoke the aesthetics of classical cushioning methods, which become possible in a totally new way. The form of the mono block chair becomes a modern ambassador of the baroque era.

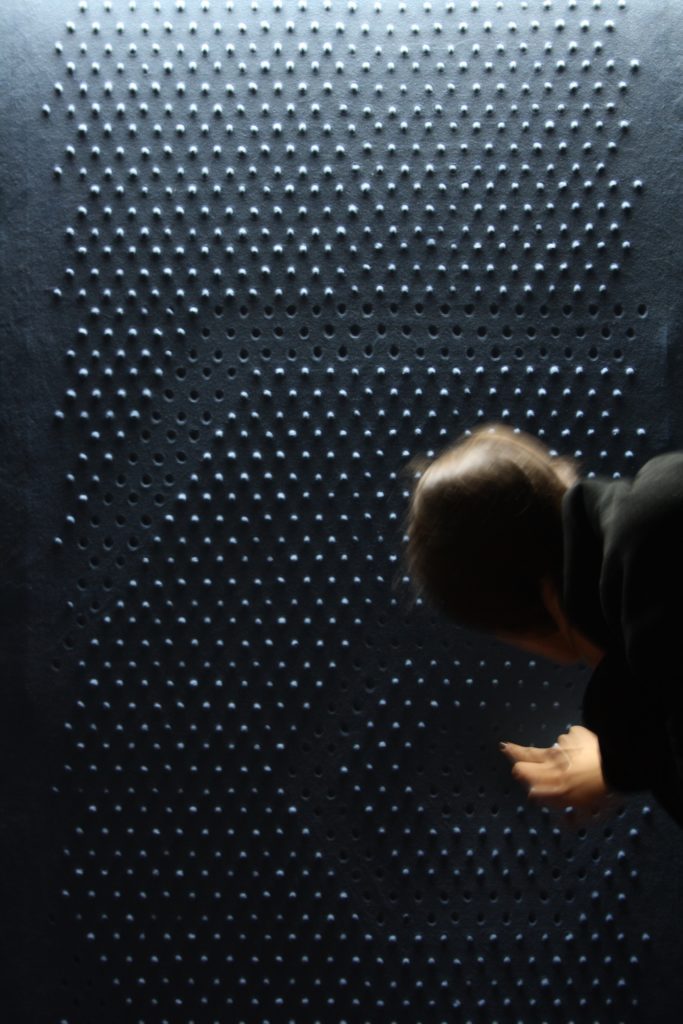

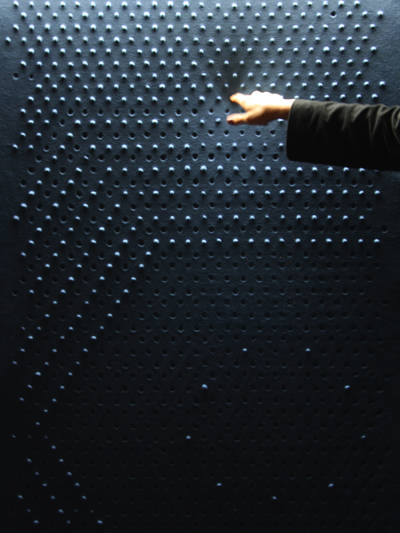

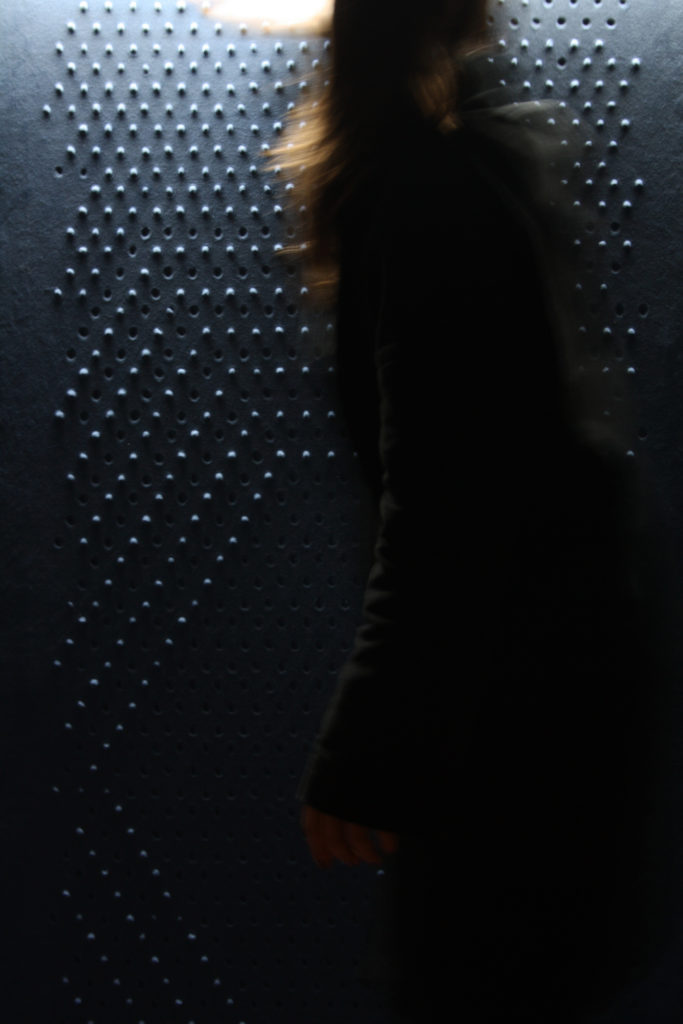

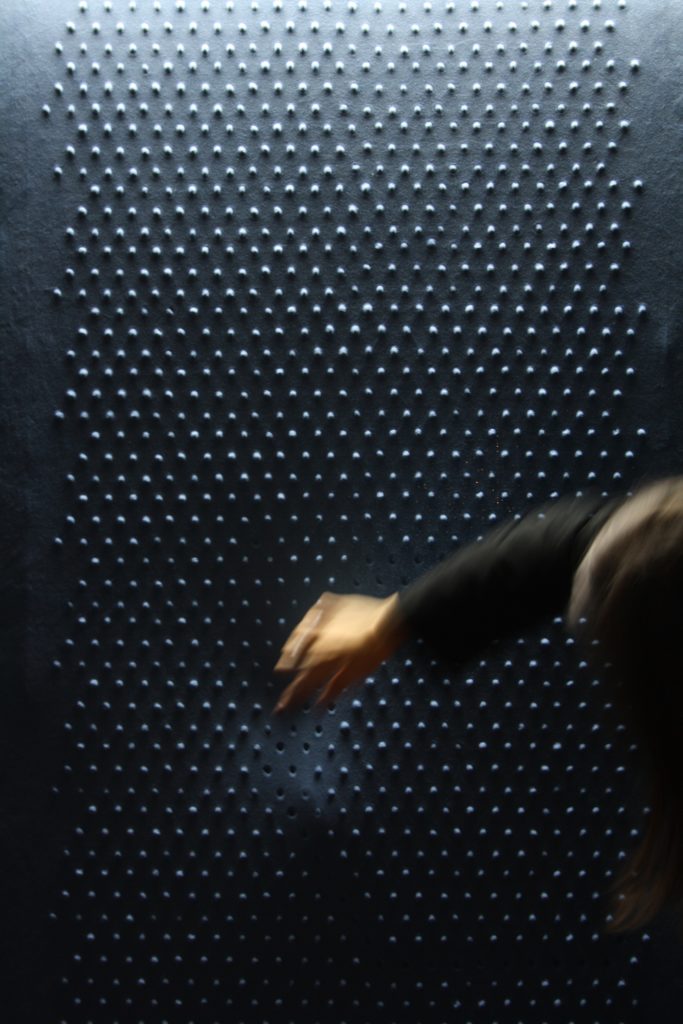

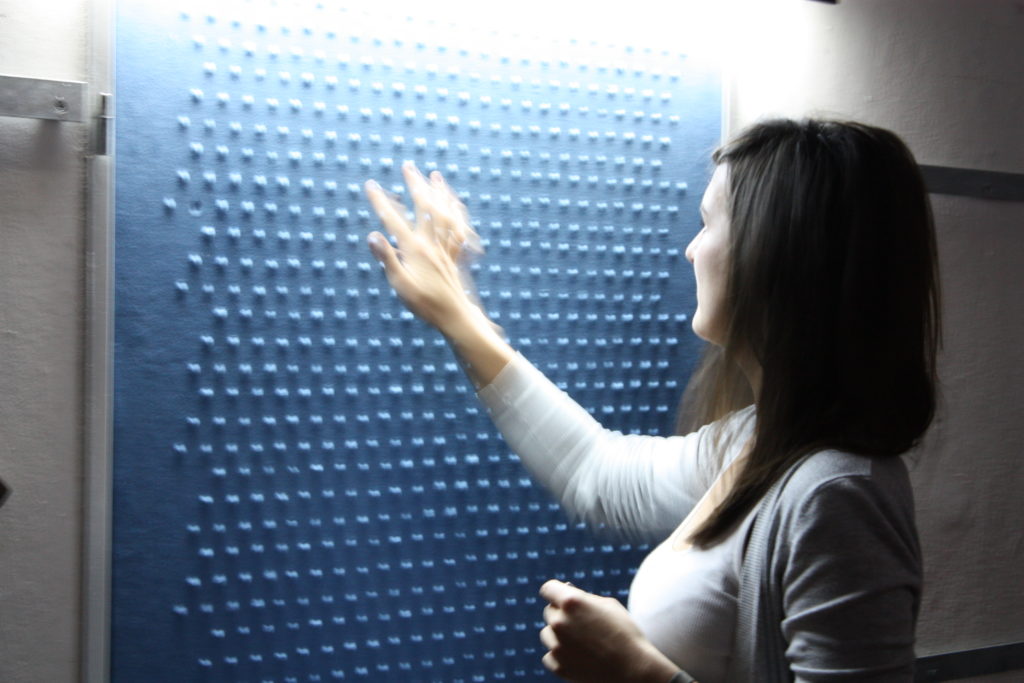

A surface to display the dialogue of hands. This Interaction Project focuses on the emotional communication of our senses by transforming soft material Alcantara® into an interface. People are invited to leave messages like words or images on the screen by touching the surface which activates the reversing of the three dimensional pixels. On the other side of the display, people can answer back by touching the screen themselves.

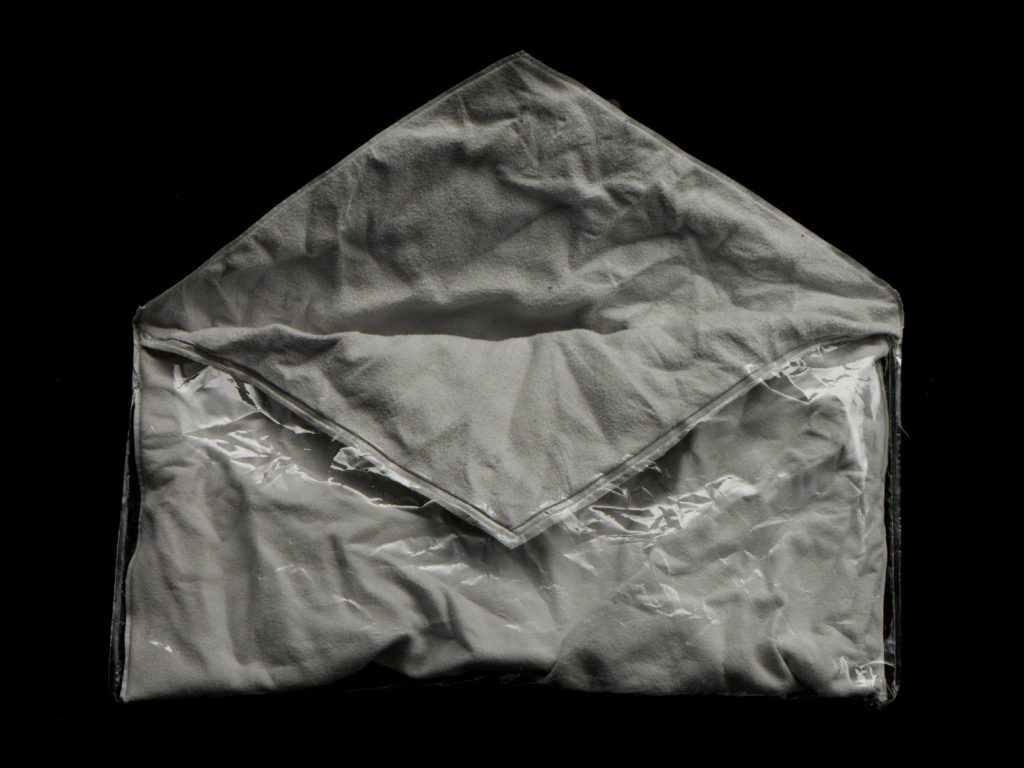

A typical paper envelope is padded with Alcantara®. In the moment of opening an abundance of creased Alcantara® unfolds. The soft material is steamed and dried while being

crumbled in order to magnify the arrangements of folds in the final product. No additive material is used to fix the connection. An ultrasonic welding machine is used to melt Alcantara® into the porosities of the paper envelope. The unique composition of

Alcantara® as a material makes it possible to achieve both smooth volume and tight fixture.

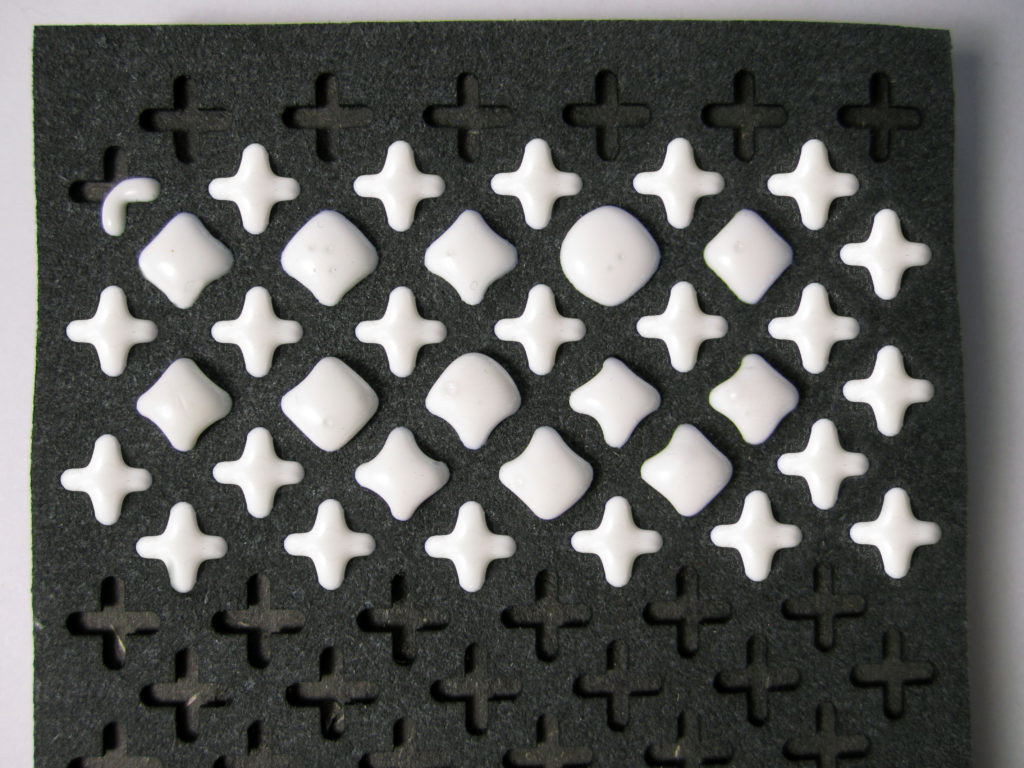

Celebrating the connection. The combination of perforated layers and flowing volume results in a bond that is strong and at the same time visually exciting. As a technique of joining two parts of Alcantara® material together, this specific bonding process combines innovative functionality with a wide range of fascinating three-dimensional ornaments. The diverse haptical, functional and visual values can be used in multiple applications and create objects in which every single piece is unique.

Alcantara® is classically known as a soft material with a plain surface that creates soft edges by folding. It is usually not deformable without heat or other ways of fixing. For the shown product Alcantara® was laminated to metal foil. This turns Alcantara® into a more firm and structured material with crumpled edges that play with light and shadow. When deformed it stays in the desired form and keeps its qualities until it is changed again. That makes every cushion unique.

„Additives Drechseln“ oder „spanzugebende Verfahren“ waren erste utopische Hypotheses, aus denen REWIND entstand. Ein prototypisches Umspinnverfahren zum Kontuieren von Objekten, mit Bandmaterialien aller Art. Im Anschluß können die Werkstücke gehärtet und/oder entkernt werden.

Die ursprünglich undynamischen Materialien werden mittels Pneumatik zu einer interaktiven kinetischen Installation die so eine fast schon natürliche Bewegung generiert. Inspiriert durch neueste Forschungen in der Robotik und Bionik entwickelte Jürgen Steineder eine kinetische Installation die versucht einen Muskel aus „off the shelf“ Materialien nachzubilden.

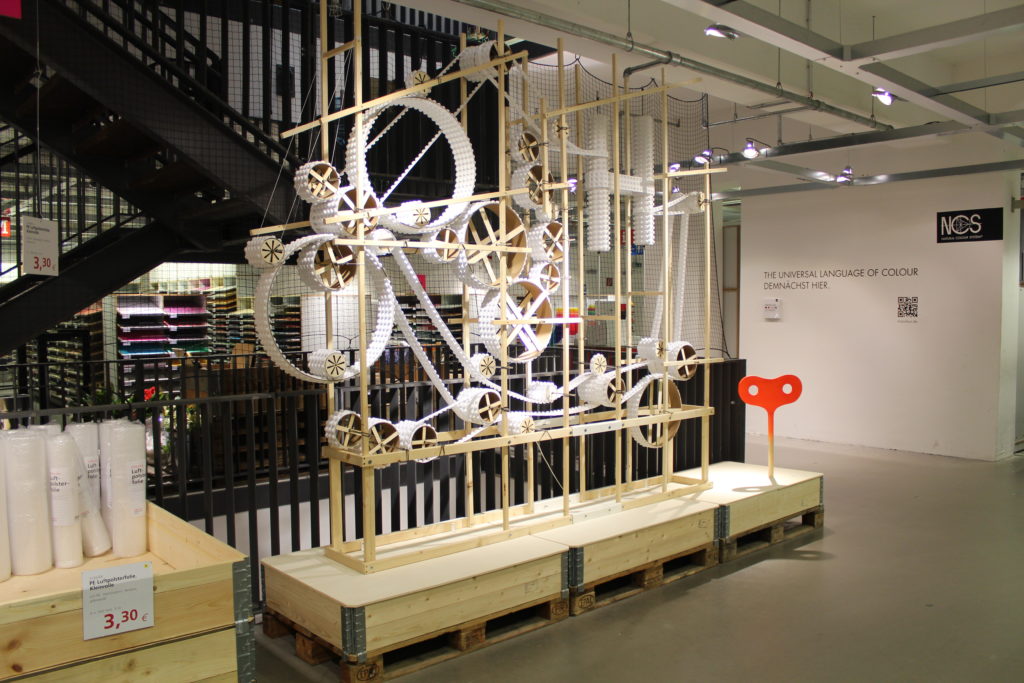

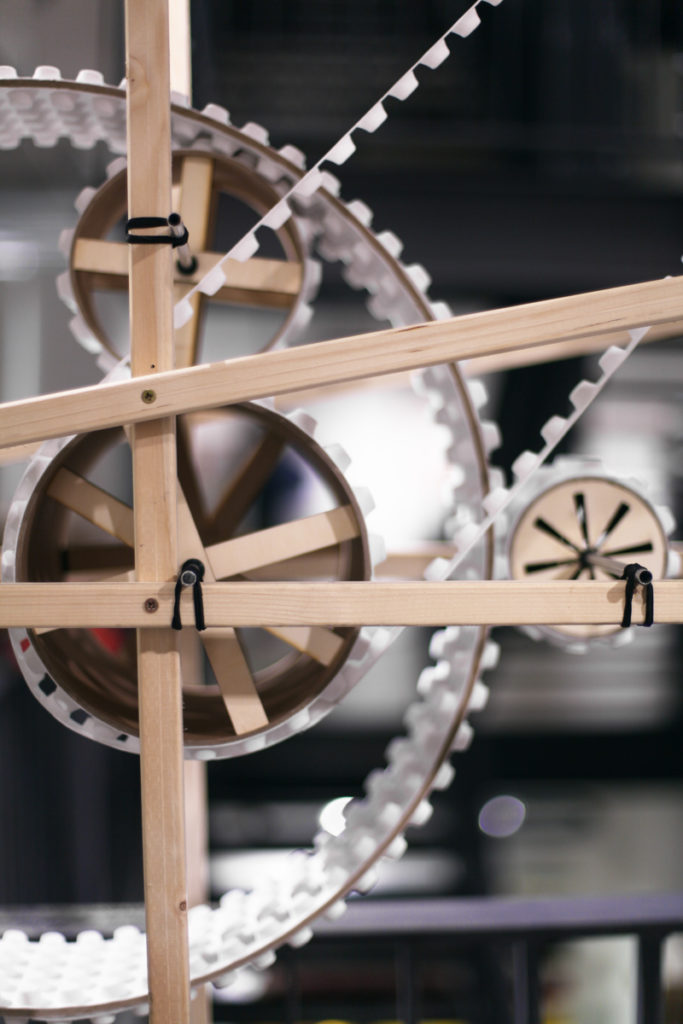

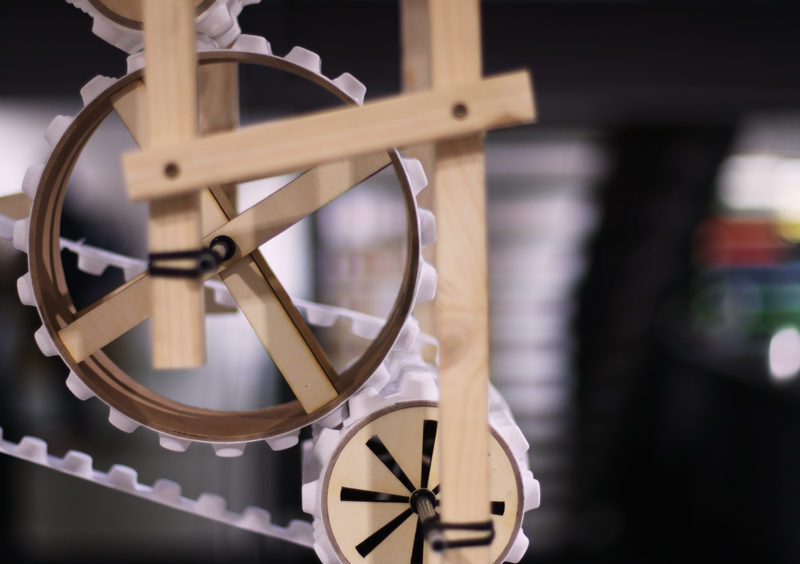

POSTMODERN TIMES

Soft Engineering, Textile Zahnräder, eine weiche Maschine. Deutlich inspiriert von Chaplins Modern Times aus dem Jahre 1936 entstand Postmodern Times. Das ästhetisch reizvolle Polyesternoppengewebe von Mo- dulor galt es aus den Regalen zu ziehen, poetisch umzudeuten und liebevoll mit der Rolle des Protagonisten zu besetzen.

Ausstellungszeitraum 27.05 bis 10.07.2013

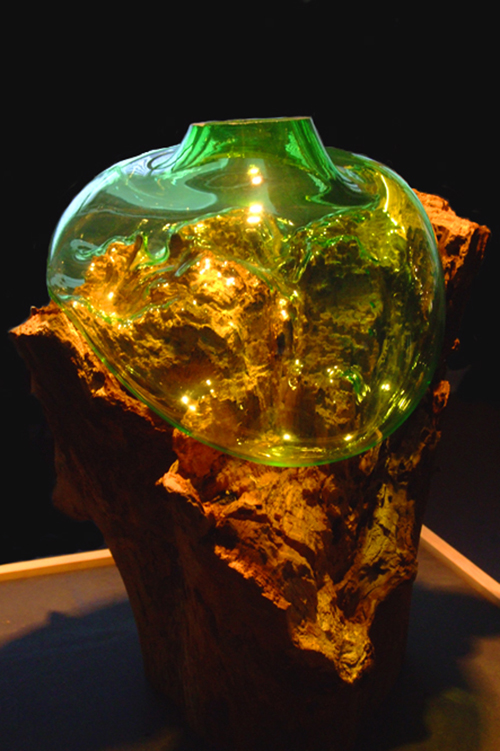

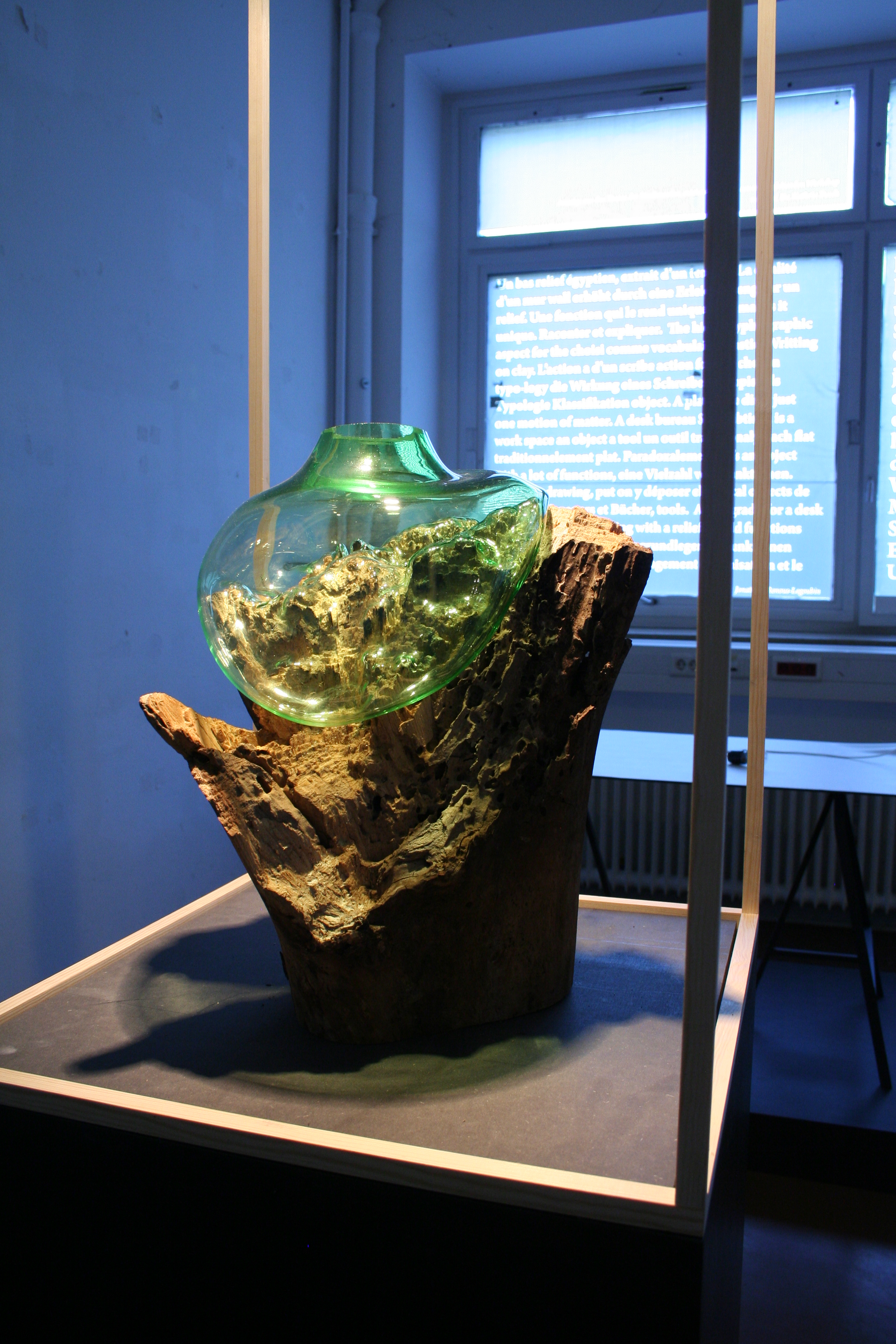

Zufall erschafft die schönsten Formen. Das war vor 70 Jahren so und ist es jetzt immer noch. 1944 wurden Glasperlen durch einen Brandbombenanschlag in eine bizarre organische Form gebracht. Das Material Glas und die Herangehensweise des Unplanmäßigen finden sich als Transfer in diesem Entwurf wieder. Diesmal war der Grad der Planung durch die Verwendung von Holzformen aber höher. Diese wurden jedoch nicht extra für den Entwurf gefertigt, sondern entspringen der Natur und dem Zufall.

Zufall ist Mehrwert

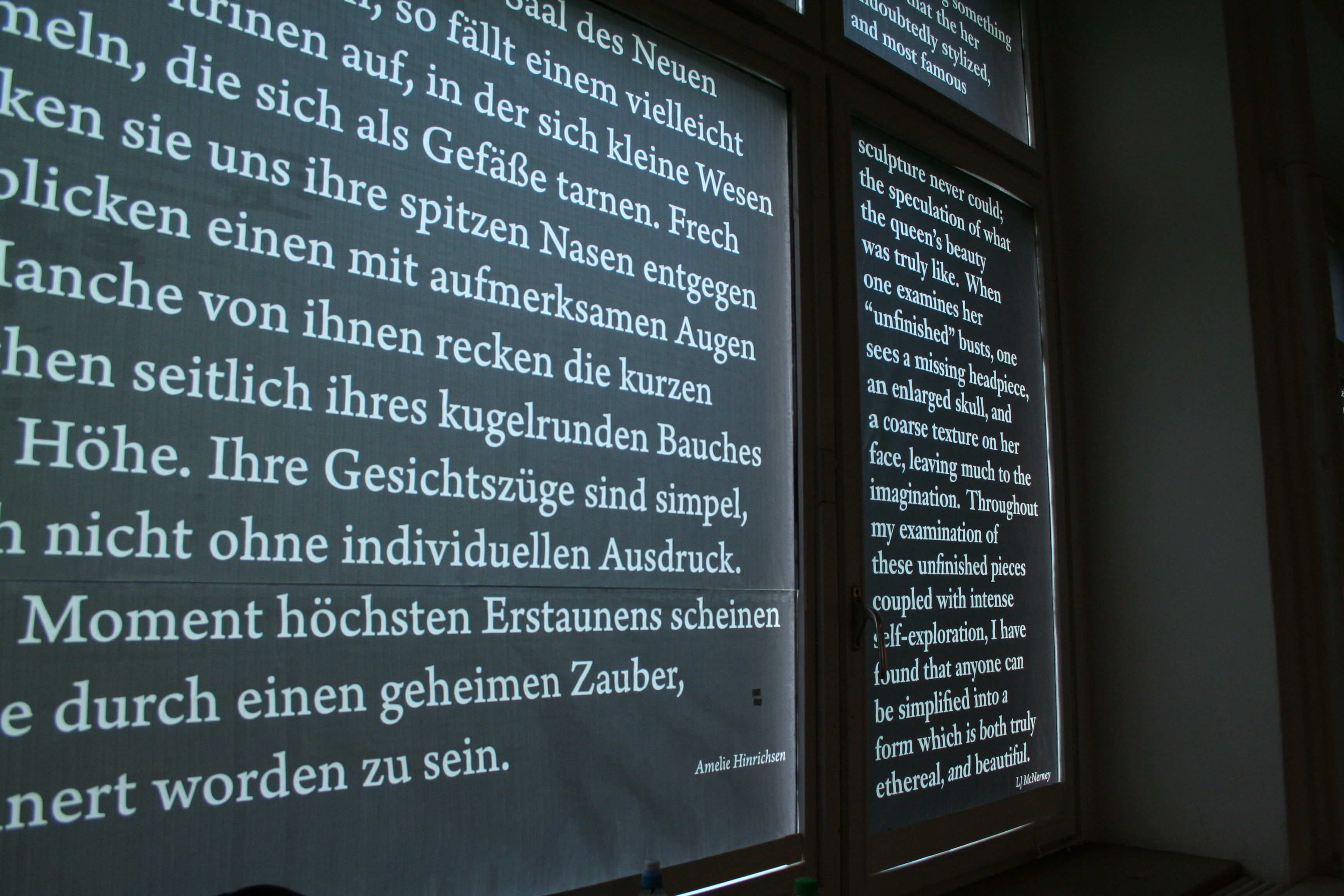

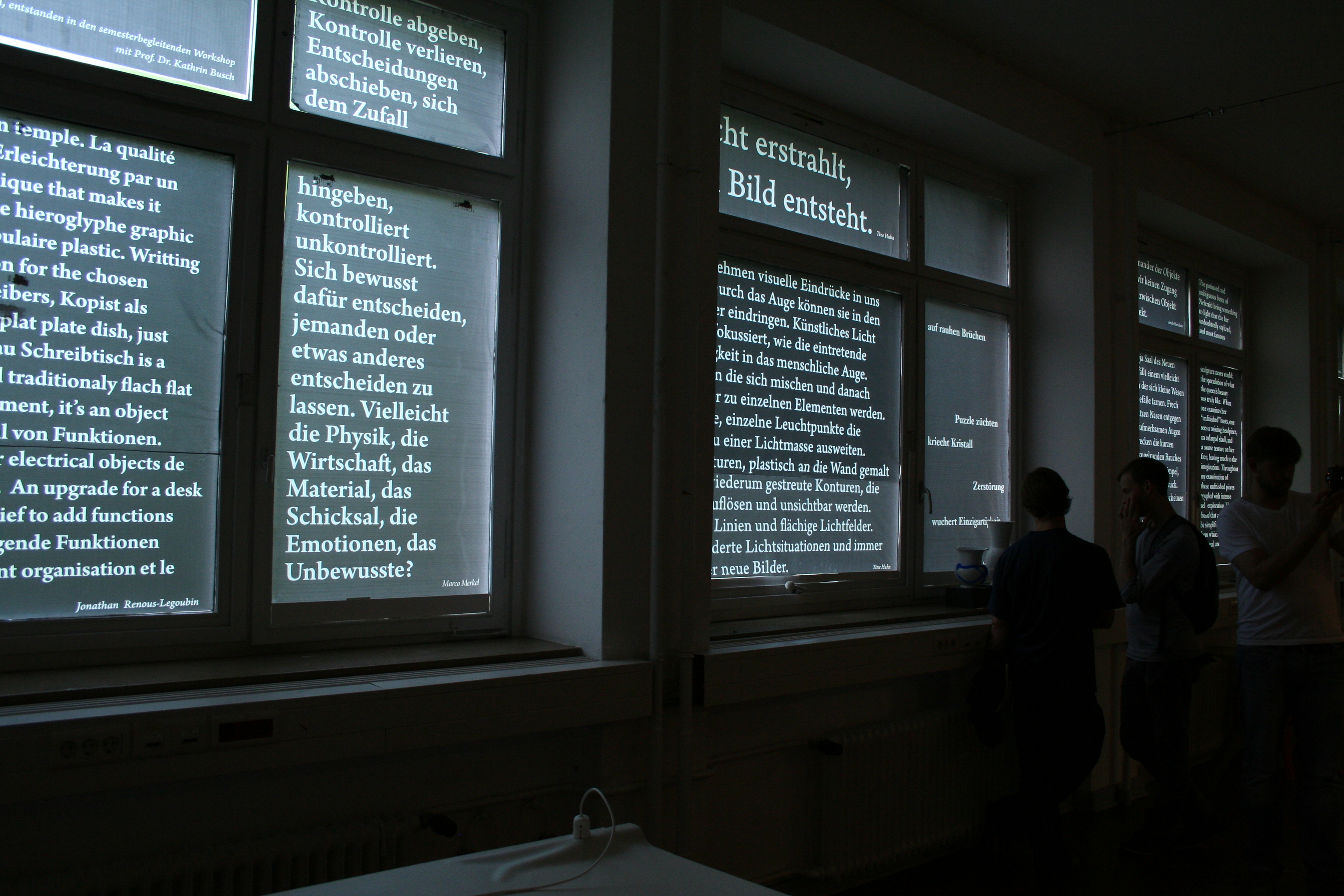

Kontrolle abgeben, Kontrolle verlieren, Entscheidungen abschieben, sich dem Zufall hingeben, kontrolliert unkontrolliert. Sich bewusst dafür entscheiden, jemanden oder etwas anderes entscheiden zu lassen. Vielleicht die Physik, die Wirtschaft, das Material, das Schicksal, die Emotionen, das Unbewusste?

Diese Entscheidung zu treffen ist für einen Künstler oder Gestalter nie ganz einfach, weil sich so der weitere Entwurfs- oder Produktionsprozess seiner Kontrolle entzieht. Entscheidet man sich dafür diesen Weg zu gehen, gelangt man zwangsläufig an einen „Point of No Return“. Man kann nicht mehr zurück, kann nicht einfach speichern und muss bei Missfallen neu starten. Das bedeutet, dass Künstler, die beispielsweise mit Explosionen ihre Werke entstehen lassen, bei einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis neu beginnen müssen. Um ein besseres oder anderes Resultat zu erzielen, können sie entweder neue Rahmen-bedingungen setzen oder schlichtweg hoffen, dass der Zufall dieses Mal ein verbessertes Ergebnis für sie bereithält.

Unkontrollierte oder unkontrollierbare Abläufe findet man überall. In der strengen Wissenschaft sind sie störend und werden als Mangel angesehen. Man versucht sie zu reduzieren und erstellt am Ende ein Fehlerprotokoll, um die Aussagekraft seiner Ergebnisse zu verifizieren.

In der Kunst und im Design ist der Zufall jedoch immer häufiger ein gern gesehener Gast. Das liegt in der Regel daran, dass so Türen geöffnet werden, die man vorher nicht einmal gesehen hat. Große Entdeckungen basieren auf dem Zufall. Amerika wurde durch Zufall entdeckt. Penicillin wurde durch Zufall entdeckt. Und in der Kunst und im Design entstehen durch unkontrollierte Abläufe häufig neue unerwartete Formen. Das ist der große Vorteil des Zufalls. Er muss keine Erwartungen erfüllen, sich nicht an Konventionen halten. Er kann machen was er will und uns so überraschen und mehr zeigen, als wir erwartet haben. So gestaltet der Zufall manchmal selbst und bringt Fortschritt mit sich.

Ich möchte den Zufall in diesem Sinne als Werkzeug nutzen und mit seiner Hilfe neue, unerwartete, aussergewöhnliche und einzigartige Formen für den Werkstoff Glas entwickeln. Ich werde ein Stück weit die Kontrolle abgeben und nicht, wie üblich, Blasformen fertigen. Die Natur hält ein reichhaltiges Repertoire an Formen bereit und diese werde ich mir zu Nutzen machen. Ich nehme, was mir die Natur gibt. Verrottende Bäume, gespaltenes oder vom Sturm gebrochenes Holz und Vogelbauten in Stämmen sollen mir als Formen dienen, um entweder äußere Strukturen oder Hohlräume abzuformen. Durch diesen Prozess erhoffe ich mir, innovative Objekte zu schaffen, die nur durch das Zusammenspiel von Kontrolle und Zufall entstehen können.

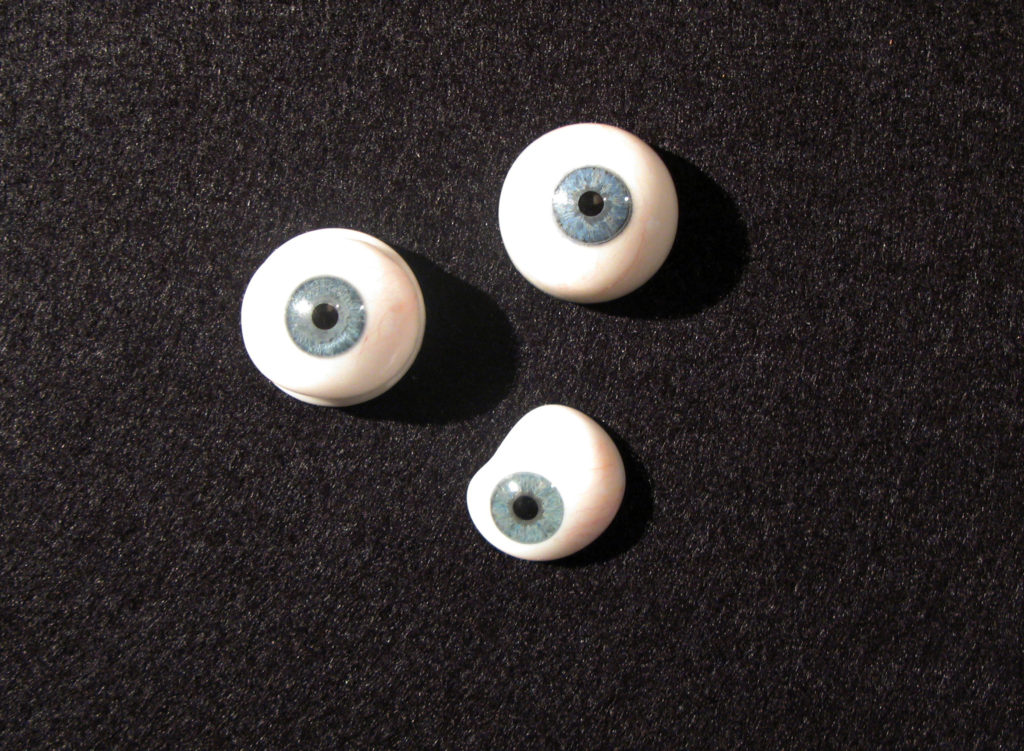

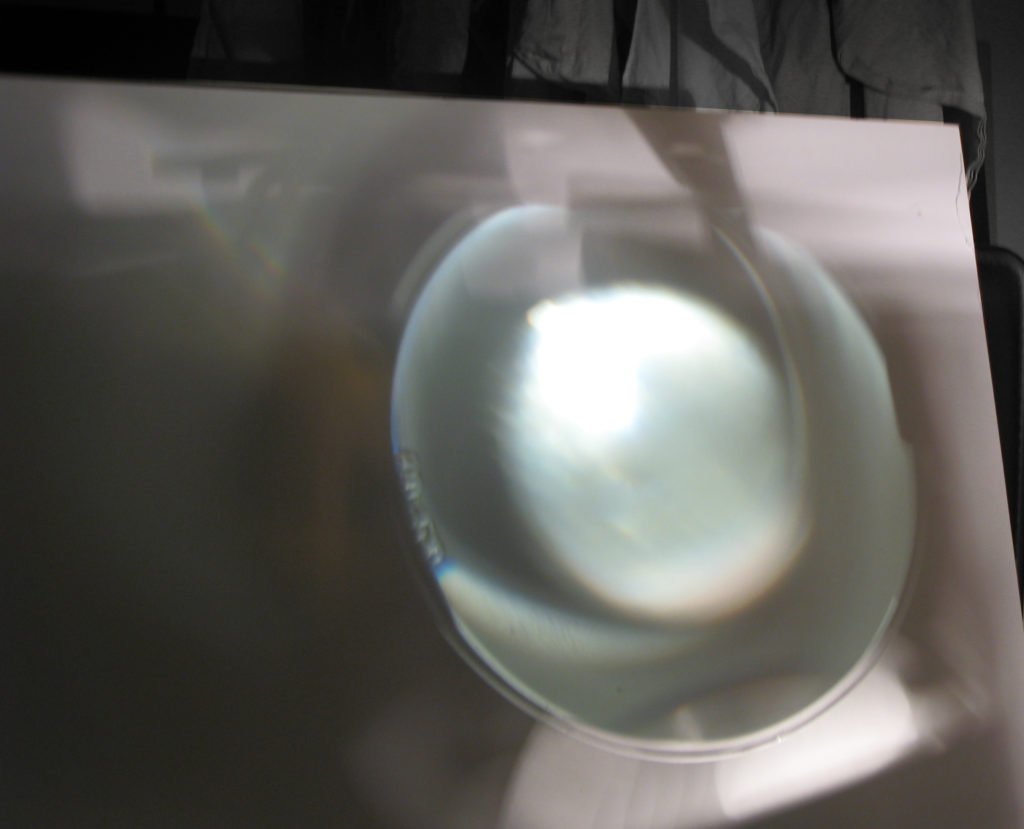

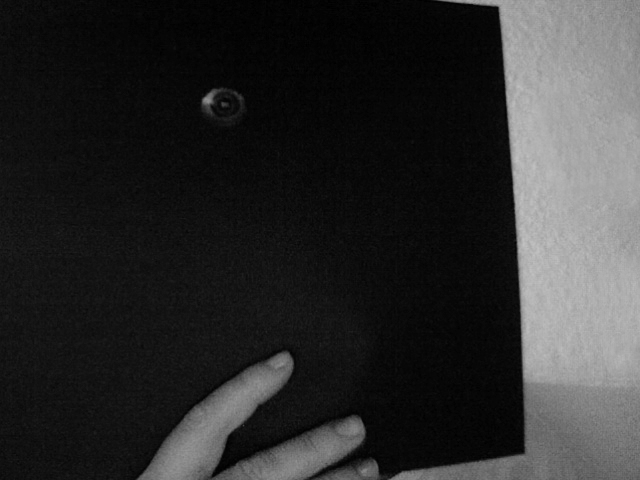

Inspiriert von den faszinierend real wirkenden Glasaugenprothesen aus der Sonderausstellung „Augen-Blicke.

Von der Augeneinlage zum Kunstauge“ entstand diese Installation. Den leblosen Glasaugen sollte Leben eingehaucht und Tiefe gegeben werden. In meiner Anordnung funktionieren gläserne Sammellinsen wie umgekehrte Augen. Durch sie wird Licht gebrochen und Bilder in den Raum gezeichnet. Eine Projektionsfläche soll als außen liegende Netzhaut dienen.

Ein schwarzer Kubus umhüllt das Innenleben und gibt das Konstrukt von Linse und Licht nicht preis. Bedienelemente am Sockel des Kubus’ können manuell verstellt werden. Die innen liegende Lichtquelle wird so auf und ab bewegt. Die entstehenden Bewegungen wirken sich auf das projizierte Bild aus, da die Abstände von Leuchtmittel oder Lichtquelle zur Linse verändert werden. Die Interaktion macht den Vorgang im Innern deutlicher.

Wagt man einen Blick von vorne durch die Linse, verschwimmt das dahinter liegende Innenleben und wird nahezu ungreifbar.

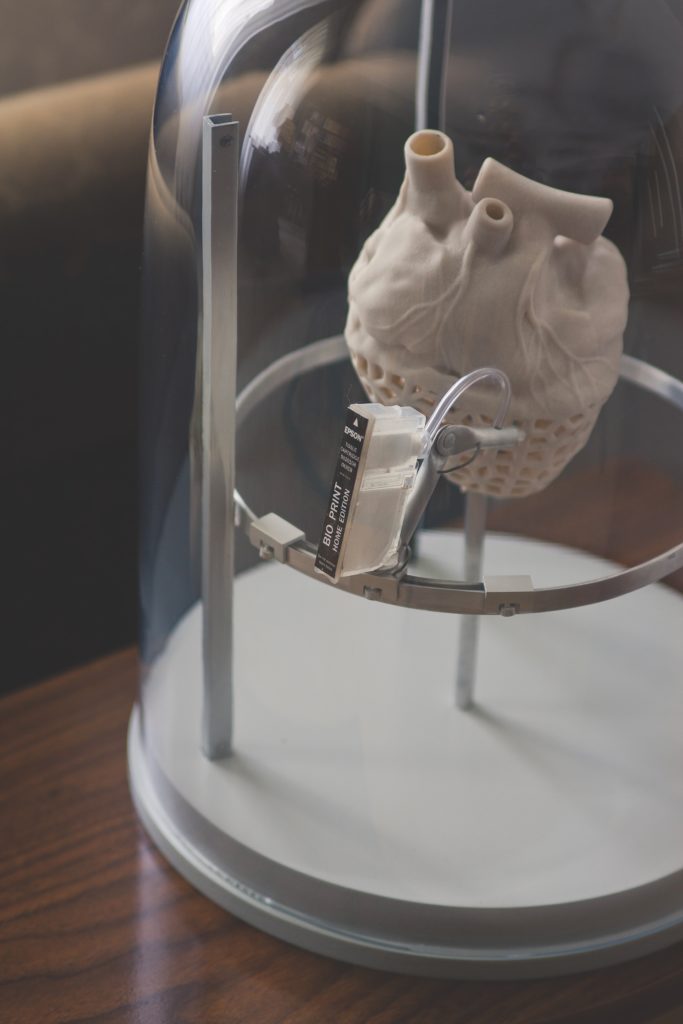

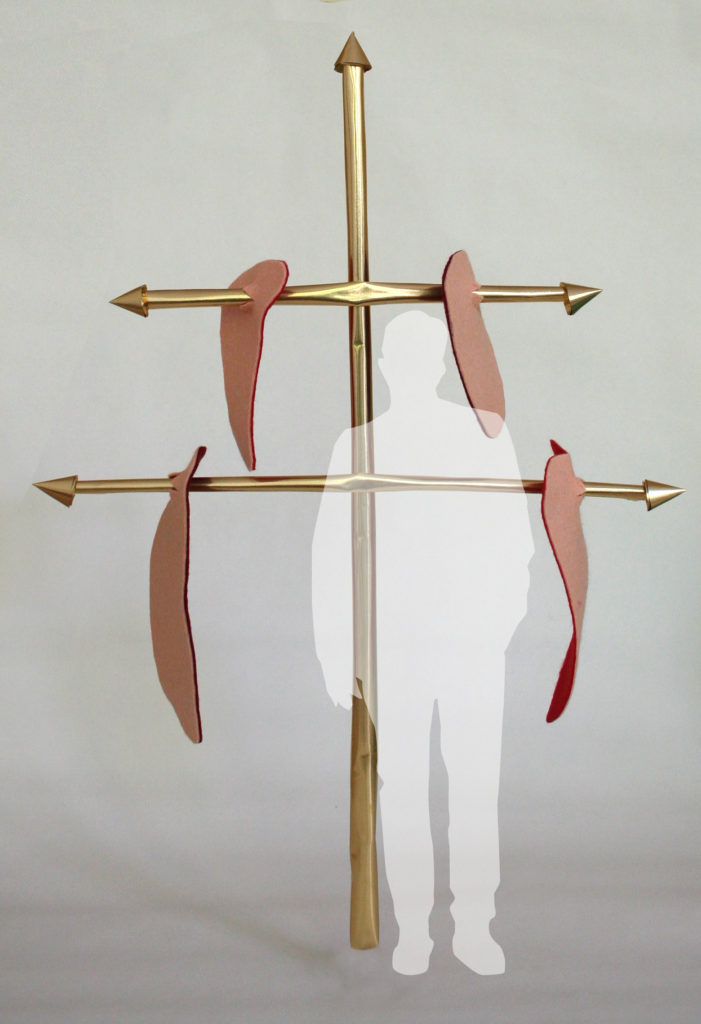

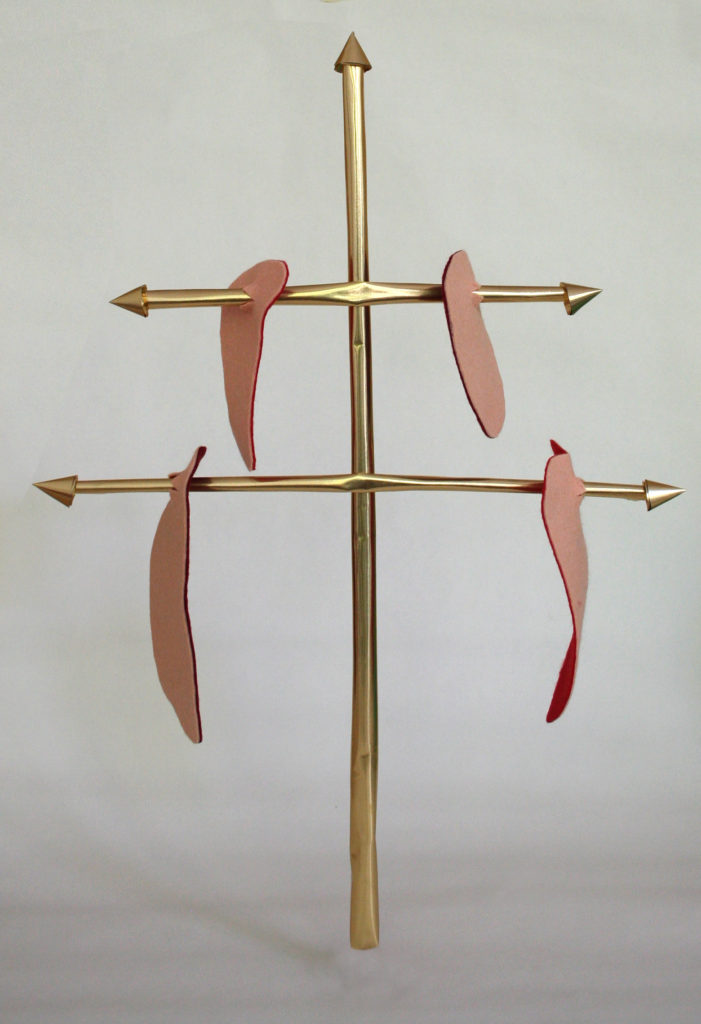

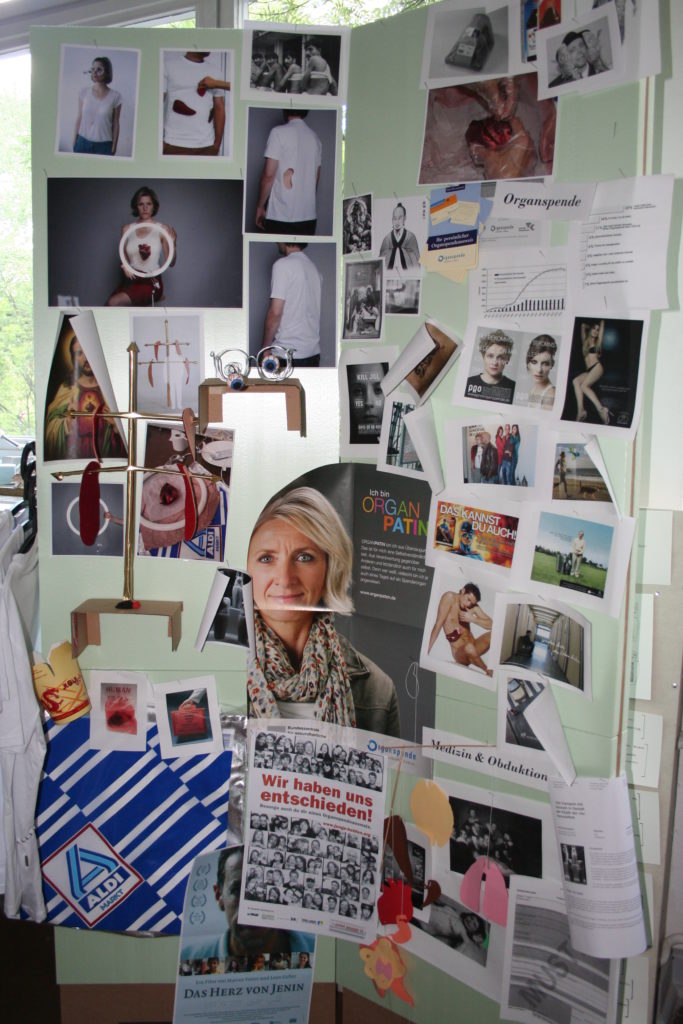

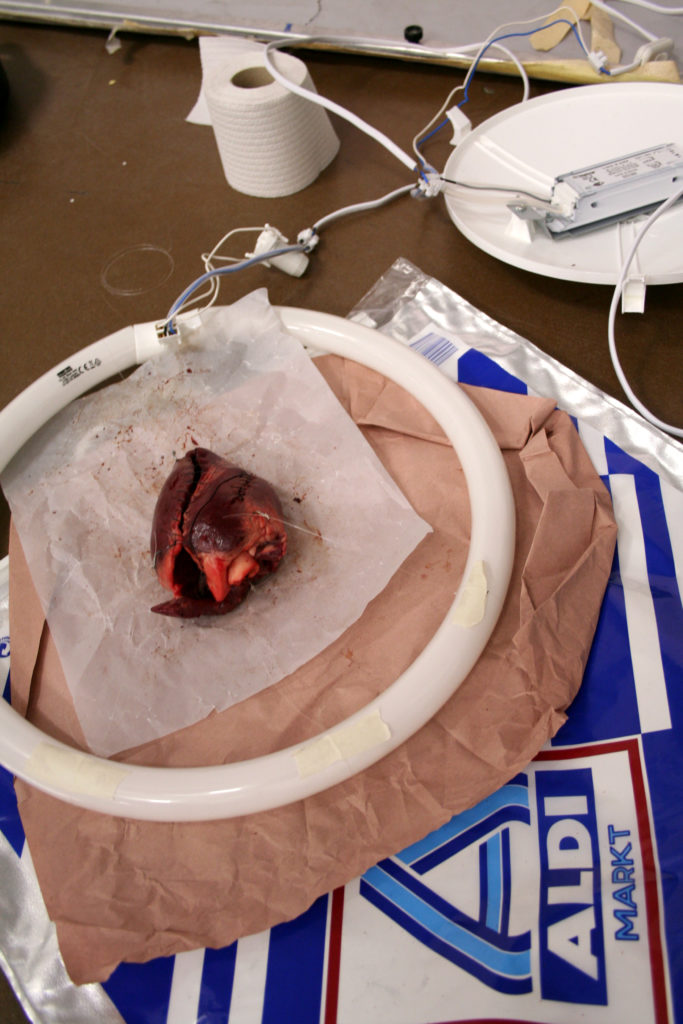

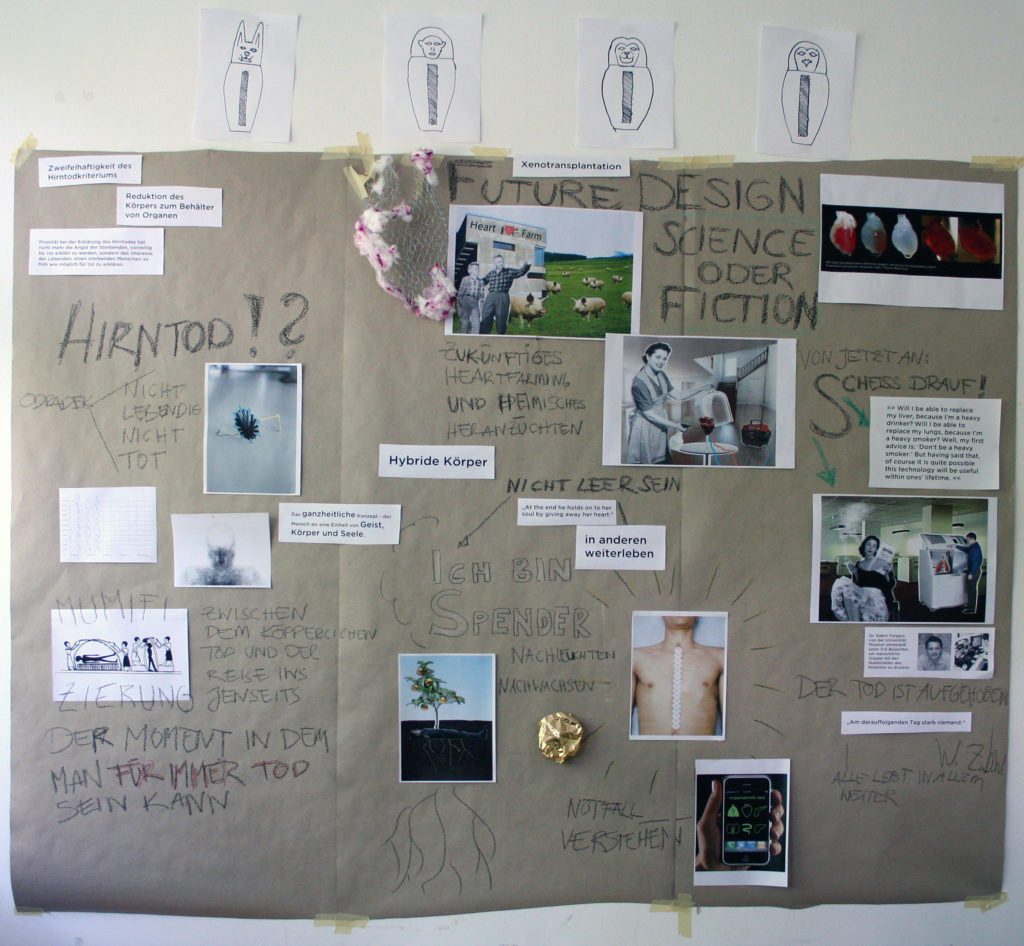

Ausgangspunkt für die Arbeit waren Kanopen, die den Sarkophagen der Ägypter beigelegt wurden und Organe enthielten.

Die Parallelen und Diskrepanzen der Körpervorstellung zwischen der alt-ägyptischen jensseitsorientierten Welt und unserem säkularen, im Diesseits verorteten Leben habe ich in meinem Entwurf erarbeitet. Dabei beziehe ich mich auf den Umgang mit unserem Innersten – unseren wohlverborgenen Innereien.

Entstanden ist eine Installation mit drei Verzweigungen zum Thema Organspende. Ich bin dieser Materie im Zusammenhang der Sterblichkeitsvorstellung und dem ewigen Wunsch nach Unendlichkeit nachgegangen. Ich habe die Frage nach der Auswirkung erörtert wenn ich mich jenseits einer schriftlichen Willensäußerung zum Organspender mache.

Steht man heute im Troja Saal des Neuen Museums in Berlin, so fällt einem vielleicht eine der Vitrinen auf, in der sich kleine Wesen tummeln, die sich als Gefäße tarnen. Frech strecken sie uns ihre spitzen Nasen entgegen und blicken einen mit aufmerksamen Augen an. Manche von ihnen recken die kurzen Ärmchen seitlich ihres kugelrunden Bauches in die Höhe. Ihre Gesichtszüge sind simpel, jedoch nicht ohne individuellen Ausdruck. In einem Moment höchsten Erstaunens scheinen sie, wie durch einen geheimen Zauber, versteinert worden zu sein.

Sie wurden mit unspektakulärer fast schon grober Einfachheit ausgeformt. Aufgrund dieser Art von Fertigung umstrahlt sie eine Aura des Wahrhaftigen und Ehrlichen. Trotz ähnlicher Merkmale sind sie alle unterschiedlich, einzigartig, individuell. Es handelt sich bei ihnen nicht um die genau Abbildung einer menschlichen Gestalt, sondern vielmehr um die bloße Andeutung von Gliedmaßen wie Armen, Brüsten, Bauchnabel, Nasen und Augen. Die Abstraktion dieser Elemente bietet Raum für Interpretation des Betrachters. So werden diese Gefährten des Alltags zu Persönlichkeiten mit eigenem Charakter. Es ist beeindruckend, welche Aufmerksamkeit sie heute noch nach tausenden von Jahren er- regen. Die für heutige Verhältnisse ungewöhnliche Mischung von drolliger Erscheinung und archaischer Strenge verleiht ihnen den besonderen Reiz.

Um 500 v. Chr. datiert, gefunden in den Siedlungen Trojas, lassen sie die Schlussfolge- rung zu, Utensil eines alltäglichen Opferrituals gewesen zu sein. Es heisst, diese zugleich seltsam amüsant und ernsthaft wirkenden Kerlchen seien Ab- bildungen einer Fruchtbarkeitsgöttin, deren Bauch es ständig zu füllen galt, um sich die Gunst dieser rätselhaften Figur zu sichern. So liegt die Behauptung nahe, diese Gefäße für Opfergaben regen in ihrer Erscheinung dazu an, sich um sie zu kümmern, sie zu pflegen und zu füttern.

Dass ein Objekt in uns Emotionen und Assoziationen und damit unser Empfinden und Handeln beeinflussen kann, ist ein wichtiger Aspekt, den es bei der gestalterischen Ar- beit des Designers zu berücksichtigen gilt. Meinen Entwurf möchte ich auf eben diesen Bereich bewusst reduzieren, die Personifi- kation des Objektes sogar überspitzen. Ein Gefäß hervorbringen ohne Funktion ausser derjenigen, eine eigene Präsenz zu schaffen. Ich rücke das Objekt in den Vordergrund, der Benutzer ordnet sich als Dienender unter, Dinge werden als Wesen lebendig.

Ich möchte Sie in ein Verhältnis zueinander stellen und ein System ermöglichen, in dem sie selbstständig aufeinander reagieren, miteinander in Aktion treten. Der Mensch wird lediglich als Impuls für einen neuen Zyklus benutzt. So baut sich ein Miteinander der Objekte auf, eine Welt zu der wir keinen Zugang haben, eine Symbiose zwischen Objekt und Objekt ohne Subjekt.

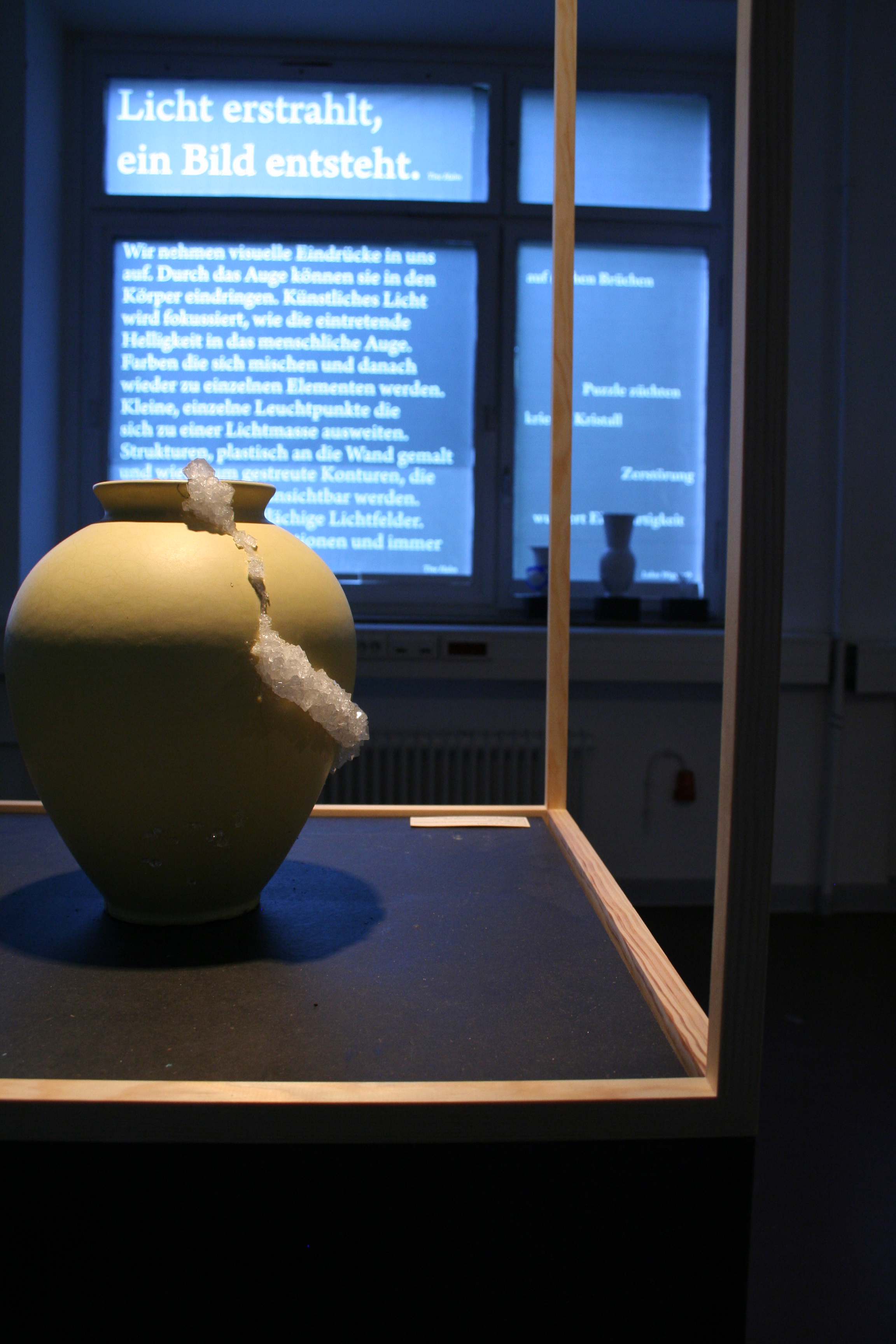

Zerbrechen ist Verlust. Meistens jedenfalls. In Geschichten, Sprichwörtern und Ritualen ordnen wir dem Brechen allerdings oft eine besondere, sehr positive Bedeutung zu. “Scherben bringen Glück” , wenn man Schiffe tauft, zerschmettert man eine Sektflasche daran und an Polterabenden werfen die Gäste Geschirr auf dem Boden. Es scheint also doch etwas besonderes am Brechen zu sein. Vielleicht liegt es an der Unumkehrbarkeit der Zerstörung, die es zu einem Opfer werden lässt, aber bestimmt auch an der entstehenden Ästhetik. Etwas Zerbrochenes verliert seine Benutzbarkeit, die Teile werden zu einem Puzzle, das je nachdem wie viele Stücke es hat, wie wertvoll oder wichtig der Gegenstand war, wieder repariert wird oder nicht. Dabei drängen sich Fragen auf. Fragen nach dem Wert und danach, was ihn ausmacht. Durch den Schaden und dessen Reparatur kommt auch eine neue Geschichte in das Objekt, ein neuer Charakterzug, den es vorher gar nicht hatte.

Als mir selbst eine mir wichtige Tasse runterfiel, ging ich zu einem Bildhauer, um von ihm zu erfahren, wie ich sie wieder zusammenfügen kann. Er, ein etwas älterer Japaner, war sehr interessiert an den Einzelteilen und für mich unerwartet, sah er im Zerspringen der Tasse weniger ein Problem als einen Glücksfall und erzählte mir eine Geschichte aus dem alten Japan. Damals, vor einigen hundert Jahren, hätten die Menschen schon den Benutzungsspuren und Brüchen der Dinge eine große Bedeutung zugemessen, weil diese sie charakteristisch machten. Das wäre ihnen viel wichtiger gewesen als die Unversehrtheit. Tonwaren, die sie aus anderen Ländern importierten, schienen ihnen zu perfekt. Den einzigen Ausweg, den sie sahen, um die Produkte für sich annehmen zu können, war sie zu zerbrechen, um sie dann wieder zusammen- zusetzen. So bekamen die Teile ihre erste eigenen Geschichte, ihre Unverwechelbarkeit und damit einen höheren Wert.

Die Natur lässt Brüche einfach zuwachsen oder überwuchern. Sie werden zu Narben, die bei der Betrachtung irritieren können, aber gleichzeitig auch gerade den besonderen Wert ausmachen, indem sie Einzigartigkeit verleihen und Geschichten ahnen lassen. Dieses Phänomen noch zu verstärken, habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Ich möchte in meinem Projekt einen Mehrwert durch Zerstörung schaffen. Nach verschiedenen Reparaturexperimenten schienen mir hierfür Kristalle sehr geeignet. Man kann sie gezielt auf den rauhen Bruchflächen züchten, von wo aus sie sich dann vergrößern. Sie schließen Risse, wuchern über Fehlstellen hinweg und bilden sogar größere Volumen nach. Das so entstehende Objekt ist nicht mehr das, was es vor dem Bruch war, es nimmt das alte aber in sich auf und erweitert es zu einem neuen, einzigartigen Ding.

Verwaltung der Studienleistung

Die Verwaltung der Studienleistungen des BA Industrial Design erfolgt über das HIS-Onlineportal. Studierende können sich mit ihrem OASE-Account (=UdK Mail-Account) an diesem Portal anmelden und Funktionen der Studiums- und Prüfungsverwaltung nutzen. Hinweise zur Beantragung eines Accounts und zur Anmeldung finden Sie in der Hilfe. Weitere Hilfetexte zur Nutzung der Funktionen für Studierende stehen Ihnen nach der Anmeldung zur Verfügung.

Der offizielle Freischaltungstermin für das jeweilige Sommersemester ist der 15.2, für das jeweilige Wintersemester der 15.8.

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu den Veranstaltungen während der vorlesungsfreien Zeit noch ergänzt bzw. bearbeitet werden.

Sprechzeiten für HIS

Sollten Sie Fragen zur Modulanmeldung oder Probleme bei der Einsicht

Ihrer aktuellen Studienleistungen, so wenden Sie sich bitte an das Immatrikulations- und Prüfungsbüro (Frau Kellner).

Liebes 5. Semester, willkommen im Hauptstudium!

Das muss im 5. und 6. Semester belegt werden:

1x Entwurfsprojekt

(90901 im WS, 90904 im SS)

Liebes 5. Semester, willkommen im Hauptstudium!

Das muss im 5. und 6. Semester belegt werden:

(90901 im WS, 90904 im SS)

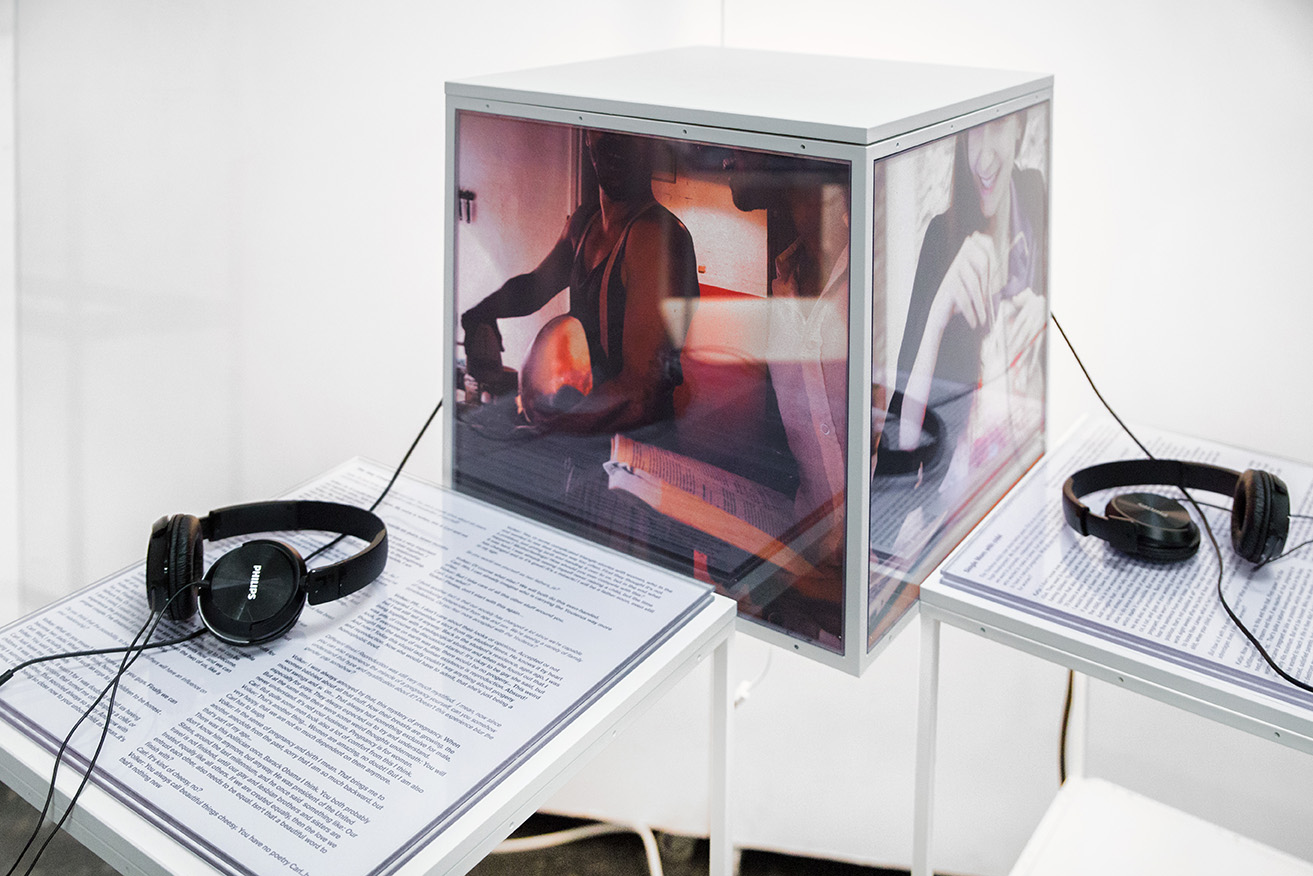

In unserem Arbeitsprozess ist eine Vielfalt an Modellen entstanden, die für uns Ausdruck der behandelten Thematiken sind, aber auch Dreh und Angelpunkt da- für waren unseren eigenen Standpunkt zu entwickeln. Alle tragen Sie das Potential einer Weiterentwicklung und Realisierung in sich, aber nur einige davon haben wir stellvertretend ausgearbeitet.

Ein Arbeitsprozess in sechs Filmen

In den sechs Videosequenzen ist unser Arbeits- und Erfahrungsprozess während des Projektes beschrie- ben. Sowie dokumentarische als auch abstrakte Episoden beschreiben unsere Entwurfsarbeit. Dabei handelt es sich nicht um eine lineare, stetige Entstehung, sondern um die Darstellung von verschiedenen Schritten unserer Entwicklung in diesem Projekt.

•Zu Beginn steht dort eine filmische Arbeit, in der un- sere vorgefertigten Überlegungen zum Thema Natur verarbeitet sind. Wir spielten Indianer im Wald, um zu den Wurzeln zu finden.

•Im Labyrinth steht die Befreiung von diesen Stereo- typen, den eingepflanzten Bildern der Medien, im Mittelpunkt. Der Verwirrung ihren Platz lassen und uns auf neue Gedanken einlassen, ermöglichte dieser Teil des Prozesses.

•Die dritte Sequenz ist eine eigene Auseinandersetzung zu Entscheidungen und Überangebot in unserem Alltag. War im ersten Film die Erarbeitung des Themas durch Imitation vordergründig, haben wir hier ein eigenes Bild für einen thematischen Schwerpunkt in unserem Projekte erarbeitet.

•Ein Arbeitsprozess beinhaltet immer an irgendeinem Punkt die Stagnation, das Festhängen in den eigenen Gedanken. Das vierte Video zeigt die Ratlosigkeit an diesem Punkt.

•Um der Starre zu entkommen musste Aktionismus folgen. Wir machten uns Luft durch die Zerstörung von Objekten, denen wir täglich begegnen, die unseren Wohlstand beschreiben und die irgendwann ver- lassen stehen, zum Unbrauchbaren degradiert.

•Doch aus Wut wurde Mut. Der Anarchie setzen wir ein kraftvolles Stück Natur entgegen, das wir in eine neue Beziehung zu seiner Umgebung setzen. Als Abschlusssequenz steht die Dokumentation der Liefe- rung und Platzierung des riesigen Baumstammes im betonierten Hof. Es ist die schweißtreibende Arbeit die nur als Gruppe geleistet werden konnte und unseren Wunsch verdeutlicht sich als positiv und konstruktiv auszeichnende Artefakte zu kreieren.

Die Videoarbeit verbildlicht, dass unser Prozess in diesem Projekt nicht dem zielgerichteten Denken zum Opfer fallen sollte, sondern wir Freiräume und Abzweigungen zugelassen haben, um neue Potenziale unserer entwerferischen Arbeit zu entdecken.

Zeitband – die Zeit ist uns Abhanden gekommen! „Zeitband“ macht auf neue Art erfahrbar wie die Zeit vergeht. Die Zeit ist relativ einfach gestrickt, sie fliesst einfach dahin und wenn man sie nicht pflegt fliesst sie auch schon mal davon. „Zeitband“ zeigt die Zeit im Viertelstundentakt an. Stunden- und Viertelstundenklötze fallen mit ordentlichem Krach vier mal die Stunde zu Boden, verlangen wieder auf die Spur gelegt zu wer- den und nutzen sich mit der Zeit ab, kriegen Ecken und Kanten. Wer sich vertut kann schon mal die Zeit durcheinander bringen und wer Lust hat kann sich die Zeit durchaus auch zurecht biegen.

Bäume und Beton – in unserem Projekt zu Sinnbildern herauskristallisiert. Der Baum als Stellvertreter der Natur und der Beton als Symbol der Zivilisation und Moderne.

Auf der einen Seite ein Baum, den wir mit Beton umgiessen. Doch davon unbeeindruckt wächst er weiter und sprengt diese künstliche Schelle. Auf der anderen Seite ein unwirtlicher Betonhof in den wir einen ab- gesägten und verwitterten Baumstamm implantieren. Wie ein künstliches Korallenriff ermöglicht er, dass neues Leben im Hof andocken kann. So unnormiert er in seiner natürlichen Form ist, bietet er doch unzählige Möglichkeiten sich darauf nieder zu lassen: sit- zend, liegend oder nur angelehnt.

Die Auswahl scheint immer größer zu werden, das Sortiment stets vielfältiger und das Produkt individueller. Heute liegt es an mir, wenn ich nicht die richtige Jeans finde. Gegeben hätte es sie auf jeden Fall, ich hab sie nur nicht gefunden, zu wenig Zeit oder Geld.

Früher vielleicht konnte man sich über ein zu geringes Angebot beklagen, heute stelle ich mir aber die Frage: Welcher Typ bin ich, was passt zu mir, was nicht und was könnte ich noch haben, das noch besser ist? Bei der Masse an Möglichkeiten kann es passieren, das

ich etwas wirklich gutes für mich entdecke, es jedoch nicht wahrnehme. Schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Letztens im Supermark: Ich laufe an einem Schnäppchenregal-knapp-vorm-Verfallsdatum vorbei und bleibe vor einer leuchtenden Scheibe stehen. Die Tchibo-Ecke wöchentlich aktualisiert, damit sich jeder einmal angesprochen fühlt: Modische Bratpfannenwender mit Edelstahlgriffen und Kaffeebohnen aus echt ehrlichem Handel. Nein, ich suche etwas anderes, doch wo finde ich es?

Heutzutage geht man ja in den Supermarkt und nicht mehr in den Tante Emmer Laden, aus Schulen werden Schulzentren, aus Freiflächen werden Parkplätze, mein Frisör ist ein Franchiser und das Europacenter am Kuhdamm war als erstes cool. So mutlos die Lämmer der Ökonomisierung, so bestimmend ihre Materialisierung. Aha, dort im nächsten Gang gibt es was zum Anziehen. Hemd im Boyfriend-Look! Dabei kam mir der nächste Gedanke: Legt mir der allgegenwärtige „be-creative“ Imperativ nahe, dass eben auch meine „Gender-Rolle“ als komplexe Versammlung widersprüchlicher Sachverhalte ein durchaus neu zu gestaltendes Ding sei? Bin ich bei mir angekommen?! Gute Frage eigentlich. Egal jetzt, ich habe eine andere wichtige Mission, nämlich Haarwaschmittel und Zahn- pasta kaufen. Zunächst einmal, nicht bei mir aber vor dem Regal angekommen, weiß ich gar nicht was ich nehmen soll? Es sind so viele unterschiedliche Mar- ken. Wie bei einer exotischen Inselgruppe möchte jede wunderschöne Sandbank, wie auch die Shampooflasche, als bedeutungsvolle und reizende Unbekannte entdeckt werden. Der Kopf dreht sich von links nach rechts und wieder zurück. Ist es Luxus sich schwer entscheiden zu können? Und warum denke ich auf einmal an Samenbank?

Also ursprünglich ist ja ein Spektrum eine Erscheinung, wie ein Regenbogen. Ich kann ihn zwar sehen aber in seiner Gesamtheit ist er doch sehr unfassbar. Anders gesagt verstehe ich das so: Da die Menschen nur dann sicheren Halt in ihrem Leben finden können, wenn sie versuchen einen Blick für das Wesentliche und Ehrliche zu üben, erscheint mir der Triumph der Variationsbreite sehr zweifelhaft und wohl offenbar eher zu einer sich selbst verzehrenden Leidenschaft zu werden.

Hand aufs Herz, es ist soweit dem Problem eine andere Zeichnung zu geben: Mist, ich glaube mein Geld reicht nicht für Zahnpasta und Shampoo zusammen, nur für eins von beidem!

An einem Punkt angekommen, wo unsere westliche Gesellschaft ein System entwickelt hat, das erwiesener Ma ssen das globale Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringt und auch das ökonomische System ins schlittern gekommen ist erhält Fortschritt gezwungener massen einen schalen Beigeschmack. Zur Zeit des Projektes und der Finanzkrise ist der Begriff „Paradigmenwechsel“ in Hochkonjunktur. Doch die Umsetzung erweist sich als schwierig, man weiss ja nicht wohin. Deshalb wir erst mal das alte System mit Hilfe von Finanzspritzen in eine letzte Runde geschickt.

Zwar hat der technische Fortschritt seit der Beherrschung des Feuers immer wieder fundamental die Menschheit und vermehrt auch den Planeten verändert. Aber als kulturelles Konzept hat sich der Fortschritsgedanke erst in der Neuzeit entwickelt und besonders mit der Aufklärung einen grossen Aufwind erlebt. Mit der industriellen Revolution wurde die exponentielle Entwicklung dann erstmals Spürbar und seit der digitalen Revolution hat sich die Entwicklungskurve nahezu in die Vertikale begeben.

Durch radikale Gewalt, Zerstörung und die künstliche Fossilisierung technischer Geräte haben wir versucht einen distanzierten Blick auf dieses Phänomen zu erhalten. Warum bauen wir ein misstrauen auf zu Objekten, die uns das blaue vom Himmel versprechen, immer kleiner werden und dabei mehr Funktionen, schneller erledigen? Die Objekte scheinen sich verselbständigt zu haben; hinter ihren glatten, glänzen- den Oberflächen geht eine Entwicklung vor sich, die sich längst von uns und unseren Bedürfnissen gelöst hat. Denn die Bedürfnisse werden spätestens die Werbung in uns wecken. Wir können noch klicken und tippen, die restlichen Gliedmassen müssen aber im Fitnessstudio mit spezialisierter Gerätschaft in Form gebracht werden. Die äusseren Funktionen der Geräte geben längst keinen Rückschluss mehr darüber, was in ihnen vor sich geht. Es sind magische Kistchen, die beliebige Formen einnehmen können und nach dem Frage-Antwort Prinzip bestimmte Aufgaben erledigen.

Wir wollten wissen ob uns Geräte mehr davon preis geben könnten, was in ihnen vor sich geht. Wenn un- sere externen Festplatten sich ausdehnen würden, je mehr wir sie füllen, hätten wir dann einen besseren Begriff für all die Sachen die wir ansammeln? Könnten wir uns sogar besser daran erinnern, dass wir sie überhaupt haben? Wie viel Volumen nehmen meine Urlaubsfotos ein, und wie gross ist meine Musiksammlung, und wenn ich die Festplatte aufräume, wie viel Platz gewinne ich dann?

Es gibt durchaus Sachen die es wert, dass man ihnen physischen Platz einräumt. Souvenirs haben ihren nahmen nicht zuletzt, weil unsere Erinnerungen manchmal eine Stütze brauchen um erhalten zu bleiben. Kann uns da die heutige Technologie helfen die immateriellen Datenmengen in der Wirklichkeit zu verankern? Wir haben dazu unsere Souvenirs mit RFID-Chips versetzt, wie man sie aus dem Kaufhaus kennt, und sie mit Dateien unserer Wahl verlinkt. Die Objekte erhalten dadurch eine neue Dimension und die Daten werden dadurch Materialisiert. Überhaupt hat uns die Materie und die Beschaffenheit von Gerätschaften interessiert. Die Begreifbarkeit scheinbar im- materieller Daten aber auch ihre Greifbarkeit. Auf der Suche nach Interaktionsmethoden die über das simple Drücken hinaus geht.

Wir sind nicht gegen Fortschritt, aber für einen Fort- schritt, der sich um uns kümmert. Nicht einer, der unabhängig von uns fort schreitet.

„Walden oder Leben in den Wäldern“ ein Buch des amerikanischen Schriftstellers und Philosoph Henry David Thoreau(1817-1862) aus dem Jahr 1854. In seinem Werk berichtet er über das Experiment, sein Leben fern ab der Zivilisation, einfach, bewusst und im Einklang mit der Natur zu führen…

Unser modernes Verhältnis zur Natur war Schwerpunkt in diesem Projekt. In einigen Arbeiten haben wir versucht unsere Überlegungen zu diesem Aspekt herauszufinden.

Wir haben den Baum in den Hof bewegt, um ein Spannungsverhältnis in der betonierten Umgebung herzu- stellen und die Interaktion der Studierenden zu beobachten. Eine nahezu selbstverständliche Akzeptanz ist zu erkennen, als hätte an dieser Stelle nie etwas anderes gestanden. Es hat den Anschein, dass der Mensch der Natur mit wohlwollen ihren Platz einräumt.

Die Natur zu kopieren, ein weit verbreitetes Phänomen gehört ebenso zu den Experimenten unseres Projektes. Hierfür haben wir Wurzeln im Tiefziehverfahren imitiert. Die artifizielle Natur scheint als ausreichend befriedigendes Gefühl in der modernen Umgebung des Menschen hervorzurufen.

Können wir die Natur beherrschen? Diese Frage haben wir in Form der Betonmanschette, die wir um den Baumstamm gegossen haben widergespiegelt. Die Manschette konnte den Baum nicht am wachsen hindern, sie ist aufgebrochen, wodurch der Sieg sichtbar wurde. Diese unaufhaltsame Kraft der Naturgewalt wird auch in den Katastrophen sichtbar, die immer- wieder unsere künstliche Umwelt heimsucht. Nur im ausgeglichenen Verhältnis, wenn der Mensch sich in ein Gleichgewicht mit der Natur begibt, ist ein fried- volles miteinander möglich.

„Die Natur wird durch mich Rache nehmen. Ich bin ihr Geist. Ihr Wille! Teufel auch, ich bin die Natur. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Pflanzen werden sich den Planeten zurückerobern, der ihnen im Grunde schon immer gehört hat, weil es nicht nett von Euch war, den Willen von Mutter Natur zu verachten. …

Der Tag der Abrechnung wird kommen, Freunde. Das versprech ich euch. Es werden die Abkömmlinge der Pflanzen sein, die einst zugesehen haben wie Ihr aus dem Urschlamm kriecht. Sie werden ihren Planeten zurückfordern und niemand wird Euch vor ihnen be- schützen können.“ (Poison Ivy)

Wir sollen schneller sein als unser eigener Schatten. Maximale Geschwindigkeit wird in der westlichen Kultur völliger Effizienz gleichgesetzt, ein, so sollen wir glauben, erstrebenswerter Zustand. Wer maximal effizient ist, benötigt für nichts mehr Zeit. Der amerikanische Soziologe und Ökonom, Jeremy Rifkin, schlussfolgert daraus den Wunsch gottgleich zu sein, also einer Unsterblichkeit gleich zu kommen, da wir für nichts mehr Zeit benötigen. Den derzeit wissenschaftlichen Gipfel findet diese Vorstellung in den Versuchen mit dem Teilchenbeschleuniger des CERN in der Schweiz. Protonen werden auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um sie dann zur Kollision zu bringen. Und wie Paul Virilio, der Denker der Geschwindigkeit, bemängelt, würde dies geschehen ohne zu wissen welche Konsequenzen daraus entstehen können. Der Fortschritt duldet also keine Rücksicht auf die Folgen unseres Handelns. Und so müssen wir mit dem größten anzunehmenden Unfall rechnen, der hausgemachten Produktion eines schwarzen Lochs.

Neben philosophischer Auseinandersetzung und theoretischen Betrachtungen über die Geschwindigkeit

in unserer Gesellschaft sind uns in den Recherchen auch Trends begegnet, die Langsamkeit zelebrieren wollen. Es geht um das Genießen und bewusste Wahr- nehmen. In vielen Bereichen des Lebens ist in unserer Gesellschaft der Wunsch entbrannt sich wieder betont Auszeiten zu nehmen. Ob das Populärpilgern auf dem Jakobsweg oder der Urlaub auf dem Biobauernhof.

Ganze Bewegungen, aus Gleichgesinnten zusammen- gefügt, die oftmals durch die Verbreitung im Internet an Zuwachs erhalten, sind so entstanden. Ein Beispiel ist die Kultur des Slow Food, eine Ernährungsform, die sich vom Anbau der Nahrungsmittel, ihrer Zubereitung bis hin zum Essen durch Langsamkeit definiert.

Auch im Design hat sich eine Sammlung von Produkten etabliert, die sich als Slow Design begreifen und sich der Auswahl der Ressourcen und dem Produkt- nutzen in diesem Rahmen widmen. Den Designern ist es hierbei auch wichtig, Spuren von Alter und Zeit bei den Objekten zuzulassen.

Die von unserer Recherche beeinflussten Überlegungen zum Thema Geschwindigkeit haben wir in Objekten thematisiert.

Wir haben uns gefragt, ob Uhren immer punktgenau gehen müssen oder ob dort Freiheiten, Sprünge, grobe Übergänge möglich sind. Wie genau müssen wir die Zeit wissen, um uns wohlzufühlen? Auch der Mensch ist schließlich kein Schweizer Uhrwerk und ein wenig Gelassenheit im Umgang mit zeitlicher Präzision könnte hilfreich sein.

Wir haben Schuhe präpariert, Highheels, die es dem Träger kaum ermöglichen schnell zu laufen, die aber dennoch mit Stollen versehen sind, um optimale Haftung beim Sprint zu gewähren.

Mit der Mischung aus starrem Beton und dem natürlichen Wuchs der Pflanzen haben wir experimentiert. Objekte, die die Spuren der Zeit genau nachvollziehen lassen, die sich in ihrer natürlich gegebenen Geschwindigkeit bewegen. Auch von einer Betonmanschette umringt wächst der Baum in dem ihm eigenen Rhythmus unaufhaltsam weiter.

In Gips haben wir Abdrücke von Fernsehgeräten, Mobiltelefonen und Computerzubehör gegossen. Zurück- geblieben sind fossil anmutende Relikte moderner Artefakten unserer Zeit, die doch schon nach wenigen Jahren so veraltet erscheinen, als wären sie erst kürzlich einer Ausgrabungsstätte vergangener Völker entnommen worden.

Diese schrittweisen Versuche sollten helfen die Ergebnisse unserer Recherchen und unsere eigene Haltung klarer zu definieren und einen über das Semester ent- wickelten Standpunkt zu kommunizieren.

Im Rahmen unseres freien Atelierprojektes setzten wir uns anfänglich ausgiebig theoretisch mit dem von uns gestellten „Thema“ auseinander. Die Reichweite der verschiedenen Aspekte und Bezüge zur Materie wuchs mit zunehmender Analyse einzelner Bereiche. Unsere Auseinandersetzungen erstreckten sich von gesellschafts- und sozialtheoretischen Ansätzen über Globalisierung und damit verbundener Vernetzung, dem digitalen Zeitalter, zum Umweltschutz, verant- wortungsvollem Handeln bezüglich der irdischen Ressourcen bis zur Erforschung der menschlichen Psyche. Im Fokus standen dabei immer wieder Fragen der Bedürfnisse des Menschen, seiner Wahrnehmung, die Rolle der Natur und das Stichwort „Natürlichkeit“ in verschiedener Hinsicht.

Um die recherchierten Informationen aus den diversen Themenbereichen für alle zu sammeln, zu sortieren und der Gruppe zum weiteren Arbeiten zugänglich zu machen, haben wir alle Informationen in einen Blog zusammengetragen und mit Schlagwörtern versehen: http://wirwalden.blogspot.com.

Nach einiger Zeit intensiven Forschens stellte sich die Frage (und Notwendigkeit): Wie wir unsere theoretischen Auseinandersetzungen und Lösungsansätze ins Praktische übersetzen? Dies stellte eine unerwartet große Herausforderung dar. Auf der einen Seite die ungeheure Komplexität, da alle thematischen Teil- bereiche als Verkettungen der Ursachen und Auswir- kungen in unendlichen Dimensionen erschienen und somit viele unserer Ansätze, erst banal oder unreflektiert, also zu einseitig wirkten. Auf der anderen Seite, weil es schlicht und einfach eine gewisse Schwierig- keit aufzeigt, weitreichende theoretische Gedanken und Erkenntnisse in Produkten oder einfach nur dreidimensionalen Objekten widerzuspiegeln. Zu gu- ter letzt erfordert es Mut, vermeintliche Standpunkte aufzuzeigen und frei, ohne eine konkrete Aufgaben- stellung, spielerisch, die Gedanken, Emotionen und Forderungen in die Praxis umzusetzen.

Genau hier erzielten wir unseren größten Lerneffekt. Nach anfänglichen Hemmungen begannen wir, in unterschiedlicher Art und Weise „drauf los“ zu werken. Ob man es „den Kopf ausschalten“ nennt oder Stück für Stück arbeiten, das heißt von einem kleinen Ansatz oder Objekt weiter zu neuen Ideen oder Ausfor- mungen zu gelangen, ist unerheblich. Wichtig war, die Erfahrung, ohne konkretes Ziel und einer intensiven Betreuung und damit verbundenen Leitung durch die einzelnen Entwicklungsphasen zu gehen, sich frei zu machen, auszuprobieren und schlussendlich Ergebnisse zu erzielen.

Die Planung und Entstehung der Ausstellung war Teil des Prozesses. Ein Konzept musste entworfen werden und somit die Ergebnisse benannt, eingeteilt und beschrieben werden. Dabei wurde das ein oder andere Objekt nochmals überdacht und neu interpretiert. Auch fand sich die Gruppe wieder zusammen, hatten sich im Laufe der praktischen Auseinandersetzungen kleine Teams, in wechselnden Konstellationen gebil- det. Auch das war überaus fruchtbar, lehrreich und inspirierend. Ein Mitglied hat eine Idee, der nächste setzt sie um und das wiederum bringt jenen auf solche Gedanken.

Die in der Ausstellung gezeigten Objekt sind unsere Reaktion auf die zu beginn des Projekts geführte theoretische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themenbereichen. Sie schaffen Denkanstöße, werfen Fragen auf oder bieten alternative Sichtweisen auf unsere gewohnte Umgebung. Der Prozess war ein wichtiger Teil unserer Arbeitsweise, in dessen Hinter- grund unsere Ergebnisse eingebettet wurden. Um den Verlauf des Projekts und die Entstehung der Entwürfe Nachzuvollziehen, haben wir in der Ausstellung, auch Auszüge aus unserem Blog sowie Zitate und Arbeitsschritte aufgezeigt. Die Ausstellung zeigt damit eine Momentaufnahmen in einem Prozess der keinesfalls abgeschlossen ist. Vielmehr bildet sie einen Zwischenstand und Startpunkt von welchem ausgehend, jeder einzelne von uns weitergehende Denkweisen und Standpunkte zu Thematiken entwickelt.

A project by

Camilla Richter

Christ van Leest

Jörn Weidenmüller

Julinka Ebhardt

Lene Fischer

Stephanie Hornig

The apparent freedom of choice is overshadowed by the constraining truth of being controlled by a system. This is why we want to propose a new concept for the objects that surround us. We introduce the term unconditional tools.

They give us the possibility to rethink any authoritative system that we might live in. Unconditional tools set us free, they make us independent of any system that we live in. They are objects that we are aware of because of their instinctive language.

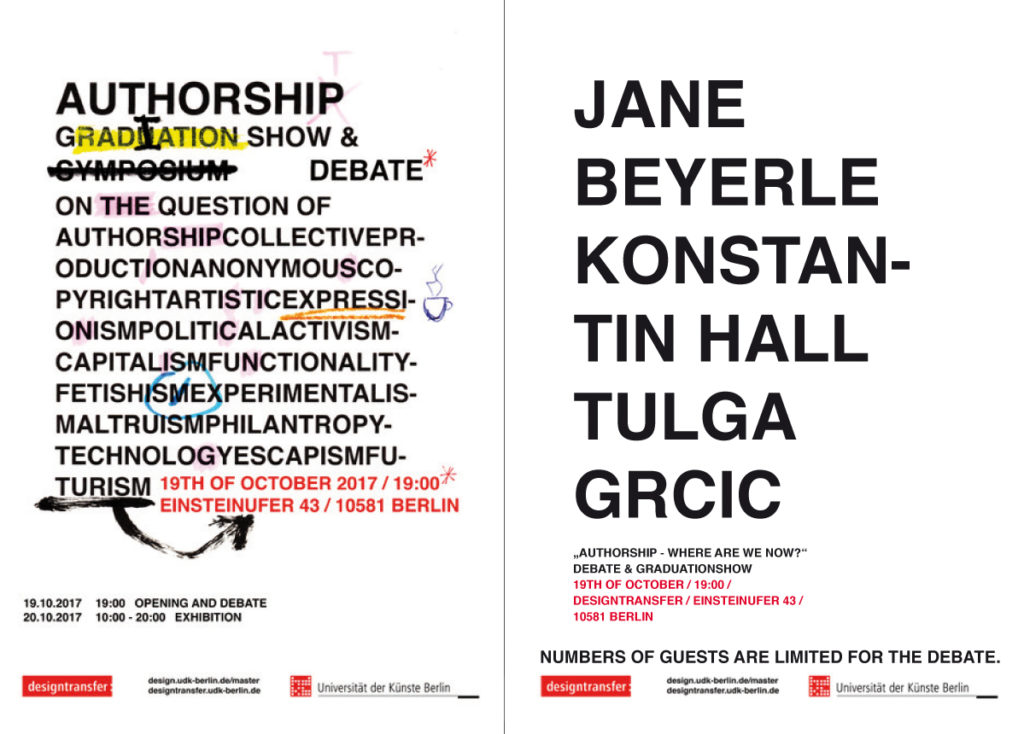

Graduiertenshow und Debatte 2017

Die Dinosaurier sind tot. Von jetzt an tragen unsere Arbeiten unsere Namen.

Design kann poetisch, technologisch, unbenutzbar, politisch, spekulativ, provokativ, experimentell, kollektiv und interdisziplinär sein. Ist es aber unerträglich geworden? Die Produktion findet andernorts statt. Die altbekannten Namen sind überholt. Design Objekte haben ihre Relevanz verloren.

Als neue Generation an DesignerInnen bewegen wir uns heute jenseits der klassischen Produktionsmechanismen. Wir haben begonnen die Gültigkeit der gängigen Begriffe zu hinterfragen und sind dabei zu Kommunikatoren, Vermittlern, Erfindern und Anstiftern geworden. Wie sollen wir uns aber nennen, wenn einige von uns als autonome Schöpfer und einsame Genies und andere wiederum als Teil eines gemeinnützigen Kollektives arbeiten? Wir fordern den klassischen Designbegriff heraus und erkunden die Grenzen einer Disziplin, die einer neuen Ära der ReflAktion entgegenstrebt.

Zur Eröffnung Ihrer Abschlussausstellung fordern die Design-AbsolventInnen der Universität der Künste Berlin zur Debatte heraus:

Wo sind wir jetzt?

Eröffnung und Diskussion: Donnerstag, 19. Oktober, 19:00

Ausstellung: Freitag, 20. Oktober, 10:00-20:00

Im designtransfer, Einsteinufer 43

Mehr Infos hier.

Information in English here.

They See Me Rollin

Screw

ScissorSisters

Schnippeln ist unbeliebt und wird oft als ein nerviger Nebeneffekt beim Kochen gesehen.

Wie könnte man das zerkleinern von Obst und Gemüse in der Küche schneller, effektiver und vor allem spaßiger gestalten?

Ich wollte ein Produkt entwickeln, das gut in der Hand liegt und die intuitiven Bewegungen beim schneiden unterstützt.

Die Scissor Sisters, das sind Sara, Silva und Sam, drei Küchenwerkzeuge die beim zubereiten von Gerichten helfen sollen.

Der Mechanismus

Bei Scheren mit zwei beweglichen Klingen unterscheidet man grundsätzlich zwischen Bügel- uns Gelenkscheren. Bügelscheren schneiden indem die Klingen zusammen gedrückt werden, verringert man den Druck, öffnen sie sich aufgrund ihrer Eigenspannung wieder.

Die Gelenkschere hingegen ist an einer Achse drehbar und über kreuz gelagert. Sowohl zum öffnen als zum schließen muss Kraft aufgewendet werden.

Mein Entwurf kombiniert die Vorteile beider Mechanismen. Durch den federnden Kunststoffgriff ist der Benutzer näher am Schneid-Objekt und muss keine kraft zum öffnen der Klingen aufwenden. Die Verbindung der Klingen an der Achse lässt mehr Spielraum zum auseinander scheren.

Sara

Sara ist von der Funktion einer Amboss-Schere inspiriert. Es gibt nur eine schneidende Klinge, welche nach jedem Schnitt in eine Messerscheide eintaucht. Der Schlitz ist nach unten geöffnet und lässt sich so leichter reinigen.

Die Geometrie der gebogenen Klinge ermöglicht einen besonders leichten Schnitt, wodurch sich Sara gut für festeres Gemüse eignet. Die Messerscheide ist gleichzeitig Auflagefläche.

Silva

Genau richtig für das Lieblings Müsli am morgen. Mit Silva kann man dank Bypass Technik exakte und schnelle Schnitte machen. Ähnlich wie bei Sara gibt es nur eine schneidende Klinge die seitlich an einer Auflagefläche entlang gleitet. Diese hat eine gebogene Form, welche das Herausrutschen des Schnittgutes verhindert.

Sam

Sam ist ein absoluter (Alb)Traum für Schnittkräuter aller Art. Ob Petersilie, Dill oder Bärlauch, im Nu ist das Grünzeug fein gehackt.

Schon im Griff werden die Klingen versetzt eingelassen, damit sie geschmeidig aneinander vorbei gleiten. Beide Klingen sind angeschliffen und erzeugen einen sauberen und schonenden Schnitt. Dadurch ist Sam besonders für feinere Arbeiten geeignet.

Alle Teile meines Entwurfes sind verschraubt und können jederzeit aus einander gebaut und re-kombiniert werden.

Pegpen

Werbegeschenk. Fundstück. Alltagsobjekt.

Die Fähigkeiten unserer Hand werden täglich gefordert. Besonders beim Schreiben findet eine einzigartige Auge-Hand-Koordination statt. Fast wie blind, folgen Finger und Handgelenk jahrelang einstudierten Bewegungen. Gewohnt dabei ist der Dreipunktgriff. Häufig spitzen sich die Finger im schmalen Griffbereich des Stiftes zu, verkrampfen vor allem bei längerem Schreiben. Dem entgegenzuwirken und eine ergonomische Erleichterung zu entwickeln, ist Ziel dieser Semesterarbeit.

Auf welche Art greifen wir bestimmte Dinge?

Wie kann eine Aufforderung zum Greifen kommuniziert werden?

Der pegpen geht auf den genannten Dreipunktgriff ein. Die Struktur des Dreiecks findet aber ausschließlich im Stiftkopf Anwendung. Durch ergonomische Untersuchungen wurde ein passender Radius für die Kanten des Dreiecks entwickelt.

Der Stiftkopf wird ebenso zur Spitze der Mine hin voluminöser. Dadurch wird statt dem Verkrampfen der Finger beim Schreiben ein Stützen gewährleistet.

Zange

On

Laffan

Im Rahmen unseres Semesterprojektes ‚Zum Greifen Nah‘ habe ich mich mit der Gestaltung eines Löffels auseinandergesetzt. In Anlehnung an die – habe ich versucht, dessen organische Form in die Gestaltung miteinzubeziehen. Ich habe mich ausserdem an einem chinesischen Suppenlöffels orientiert, für den ein natürlicher Schwung kennzeichnend ist. Aus Porzellan hergestellt, teilt er die Eigenschaft der Transluzenz mit dem Blatt. Hinsichtlich der Lichtdurchlässigkeit ist das verwendete Druckmaterial (Filament) dem Porzellan ähnlich. Die Umsetzung erfolgte durch Einsatz eines 3D Druckverfahrens mit Hilfe der Software Creo Parametric.

Klink.me

Inertia

Hexagon

Besteck tritt immer in Sets auf, in Familien. Da die „Werkzeuge“ sehr unterschiedlich sind, muss die Verbindung über die Griffe erfolgen. Da aber jedes „Werkzeug“ einen anderen Griff benötigt, werden diese auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht. So passen die Griffe zueinander und ermöglichen dennoch die Ausführung des spezifischen Gebrauchs, wenn auch je nach Besteckset unterschiedlich erfolgreich.

Davon ausgehend stand am Anfang dieses Projekts die Frage: wie weit kann man diese Familie aufsprengen, um die Griffe wieder passender für ihre Aufgaben zu gestalten, ohne jedoch die Familienzugehörigkeit zu verlieren.

Nach einigen ersten Experimenten mit verschiedenen Querschnitten für die Griffe wurde recht schnell klar, dass ein regelmäßiger sechseckiger Querschnitt als Ausgangsform am besten geeignet ist. Er kommt nah genug an die Beweglichkeit des Kreises zwischen den Fingern, ist diesem jedoch durch eine erhöhte Kontrolle, die man über die klare Abgrenzung der einzelnen Seiten zueinander hat, überlegen.

Da die von Hand hergestellten Modelle Genauigkeit vermissen ließen, wurde der Entwurfsprozess in Creo weitergeführt und die Entwürfe als 3D gedruckte Modelle überprüft.

Bei dem finalen Entwurf bleibt bei dem Griff der Gabel der regelmäßige sechseckige Querschnitt bestehen, da die Gabel am beweglichsten in der Hand liegen muss. Der Griff des Messers wird noch ein Stück über die Klinge geführt, so dass man eine breitere Auflagefläche hat, um besser Druck beim Schneiden ausüben zu können. Des Weiteren ist der Griff seitlich gestaucht, um möglichst wenig Spiel in der Hand zu haben und so die Klinge besser führen zu können. Der Griff des Löffels ist wiederum gegen das Ende hin abgeflacht und vereinfacht es so den Löffel waagerecht zu halten.

Auch wenn die Form der einzelnen Griffe doch recht stark unterschiedlich auftritt, liegt doch allen als Struktur ein regelmäßiges Sechseck zu Grunde. In jedem Griff findet man dieses auch an mindestens einer Stelle in der Form wieder.

Kata

Ein spiegelachssymmetrisches Cuttermesser, liebevoll gestaltet für jedermann.

Die Idee hinter KATA* ist es ein Werkzeug zu erschaffen, welches sowohl deine Motorischen Fähigkeiten fördert als auch fordert. Als linkshänder habe ich im frühen Kindesalter bereits lernen müssen mich mit der Tatsache zu arrangieren, dass viele brauchbare Werkzeuge z.B. Scheren meist für rechtshänder gestaltet sind. Nicht zuletzt wird angenommen, dass 88-92% der Weltpopulation rechtshänder sind.

Mein Ziel war es ein Cutter-Messer für sowohl links, als auch rechtshänder zu entwickeln, welches gleichzeitig einhändig bedienbar ist. Um genauer zu sein mit dem Daumen. Da das Cutter-Messer für gewöhnlich ein Werkzeug ist um geometrische Grundformen auszuschneiden wie z.B. Linien und Kurven, habe ich mich entschlossen dies als Hauptmerkmal für Formsprache zu verwenden. KATA besteht hauptsächlich aus Geometrischen Grundfigurationen.

Letztlich war mein Anspruch, dass KATA mit den genormten 18mm Abrrechklingen kompatibel ist,

sowohl ästhetisch als auch technisch.

*In der Programmiersprache steht KATA für kleine abgeschlossene Übung. Der Ursprung liegt in den japanischen Kampfkünsten und betont die Wichtigkeit von Übung und häufiger Wiederholung zum lernen.

Calma

In Sekunden aufgebaut – Frustration beim Versuch, es wieder abzubauen. Das Wurfzelt.

Auf der Suche nach einer einfach auf- und abbaubaren Konstruktion bin ich beim Lamzac Luftsofa von Fatboy gelandet. Die Luft wird eingefangen, der Sack aufgerollt und damit Druck aufgebaut. Zum Abbauen wird der Sack wieder geöffnet und die Luft strömt raus.

Kann man mit diesem Prinzip Räume erschaffen? Vielleicht auch ein Zelt bauen? Welche Geometrie braucht es, um stabil und tragfähig zu sein?

Durch viele Experimente mit pneumatischen Strukturen und geeigneten Topologien bin ich zum finalen Entwurf eines Zeltes gekommen, dass sich durch eine Balance von Kraft und Gegenkraft selbst aussteift: Das Rückrat des Zeltes ist ein mit Luft befüllbarer Schlauch, der durch Luftdruck in eine lineare Form gezwungen wird.

Durch einen gleichmäßigen, beidseitigen Zug über die ganze Länge kann der Schlauch die Form eines Halbbogens annehmen. Dieser gleichmäßige Zug erfolgt über die Zeltplane in Form zweier Halbkegel. Das Bestreben des Schlauches, sich zurück zu biegen, wird durch die Spannung der Zeltplane, die auf zwei sich gegenüberliegende Punkte zuläuft, ausgeglichen.

CALMA

…ist schnell aufgebaut.

…braucht keine Zeltstangen.

…braucht keine Luftpumpe.

…hat schöne Farben.

…faltet sich von alleine auf.

…ist stabil.

…ist geräumig.

…braucht kein Zubehör.

…ist schnell abgebaut.

…lässt sich klein verpacken.

…macht Spaß.

Cornucopia

Slalom Wave Lock

Alea

„Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.“

– Friedrich Fröbel –

Ein Mensch hört nie auf zu lernen und im besten Falle auch nie auf zu spielen. Das Spiel ist für die Entwicklung eines Menschen unabdingbar. Es ist laut Schiller der Schlüsselbegriff seiner Philosophie der Freiheit, Freud schreibt dem Spiel wunscherfüllende Funktionen zu. Das Spiel gilt im Kindesalter, sowie im Alter eines Erwachsenen eine große Rolle. Ein Großteil der kognitiven Fähigkeiten, sowie soziale Kompetenz findet durch das Spielen statt, beim Menschen ebenso wie bei zahlreichen Tierarten. Zudem ermöglicht das Spiel Selbsterkenntnis, Wissen, und die Bildung der eigenen Persönlichkeit.

Ich nahm das Semesterprojekt als Anlass mich eingehend mit einem Spiel zu beschäftigen und dieses Spiel auf Basis der Geometrie anzulegen. In meiner Recherche über unzählige geometrische Strukturen und Gesetzmäßigkeiten beeinflussten mich einige Themen.

Zum einen ist es Tensegrity. Ein Bauprinzip entwickelt von Buckminster Fuller. Die Bezeichnung ist ein Kunstwort aus ‚tension‘(Zugspannung) und ‚Integrity‘(Ganzheit). Tensegrity bezeichnet eine Struktur, die aus kontinuierlichen Zug- und diskontinuierlichen Druckelementen besteht.

Zum anderen fand ich Interesse und Faszination an raumfüllenden Strukturen, platonischen und archimedischen Körpern und dem Thema der Parkettierung.

Nicolas Stephan Fischer | 2016 | Bachelorarbeit Modedesign

With my BA collection I took

myself on a journey to the value

system, thoughts and beliefs of my

generation.

It is based on a manifesto, containing the values and achievements of the Millenials and tries to find visual answers to the question if my generation is still able to revolt and if yes, what this revolt might be made of.

Betreut von: Prof. Waldemar Wowo Kraus // Prof. Dr. Ingeborg Harms // KM Lars Paschke

Foto: Stini Röhrs

Haare & Make-Up: Johi von Bruises

Model: Carlotta Runze / tigers Management, Paul Ferens /TIAD

Styling: Danny Muster

Willkommen zur ersten Edition von Radio 3D. LIVE zum Rundgang Samstag 22.7. von 12 Uhr bis Sonntag 23.7. um 18 Uhr.

Zu hören hier: http://mixlr.com/radio3d-udk/

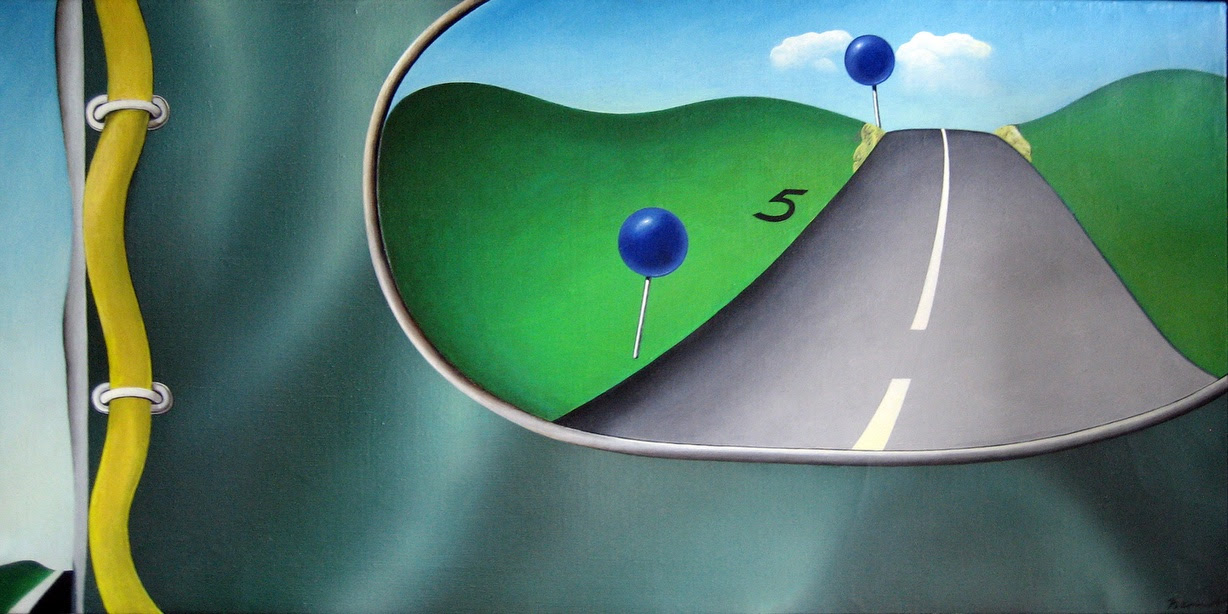

Im Rückspiegel betrachtet

Anlässlich seines 80sten Geburtstages zeigt die Ausstellung eine Auswahl früher Bilder des Malers und ehemaligen UdK-Dozenten Peter Berndt. Fragmente von Momenten des Reisens aus der Sicht des autofahrenden Menschen: Leere Autobahntrassen, Leitplanken, Details von Zapfsäulen an Tankstellen oder Einzelteile vom Auto werden zu statischen Großformaten fast surrealer Landschaftsperspektiven, die mit klaren Farben und ruhiger Bildsprache dennoch von spontanen Augenblicken und flüchtigen Momenten erzählen.

Manifest – Antworten zu aktuellen Fragen im Modedesign

Ingeborg Harms

Ugly Prints & Prada

5. Juli.2017 // 20 Uhr

bei

Nun. Die Kunst der Stunde.

Café Dujardin

Uferstraße 12

13357 Berlin

Anmeldung erforderlich unter

oder:

Trace

Sphericity

Für dieses Projekt arbeitete ich in einem Co-Kreationsprozess mit Schülern der Love School im Slum Kangemi in Nairobi, Kenia.

Als gelernte Goldschmiedin interessierte ich mich in meiner ersten Recherche über besonders für den bunten Perlenschmuck der Massai und die ungewöhnlichen Körperdekorationen.

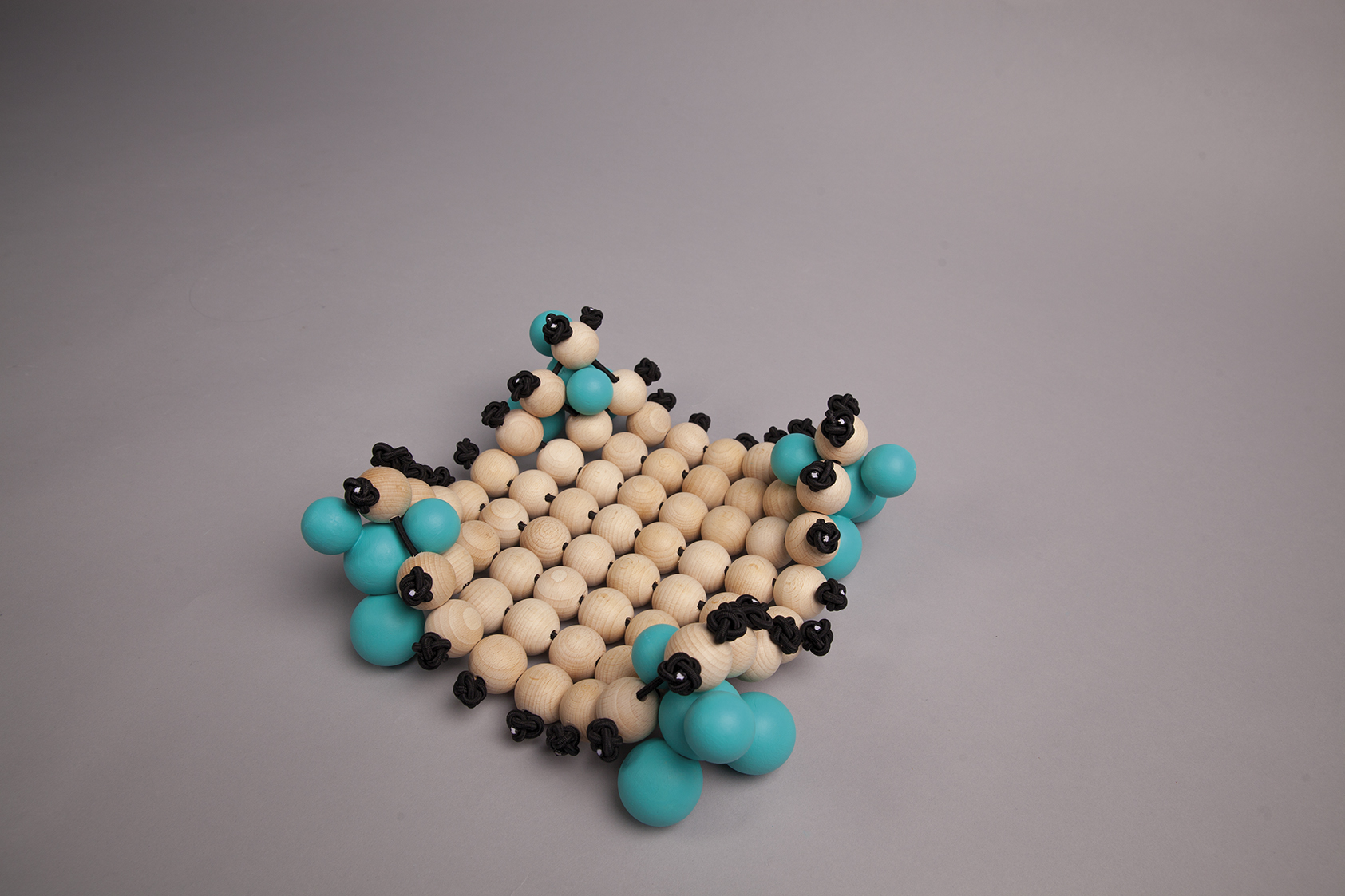

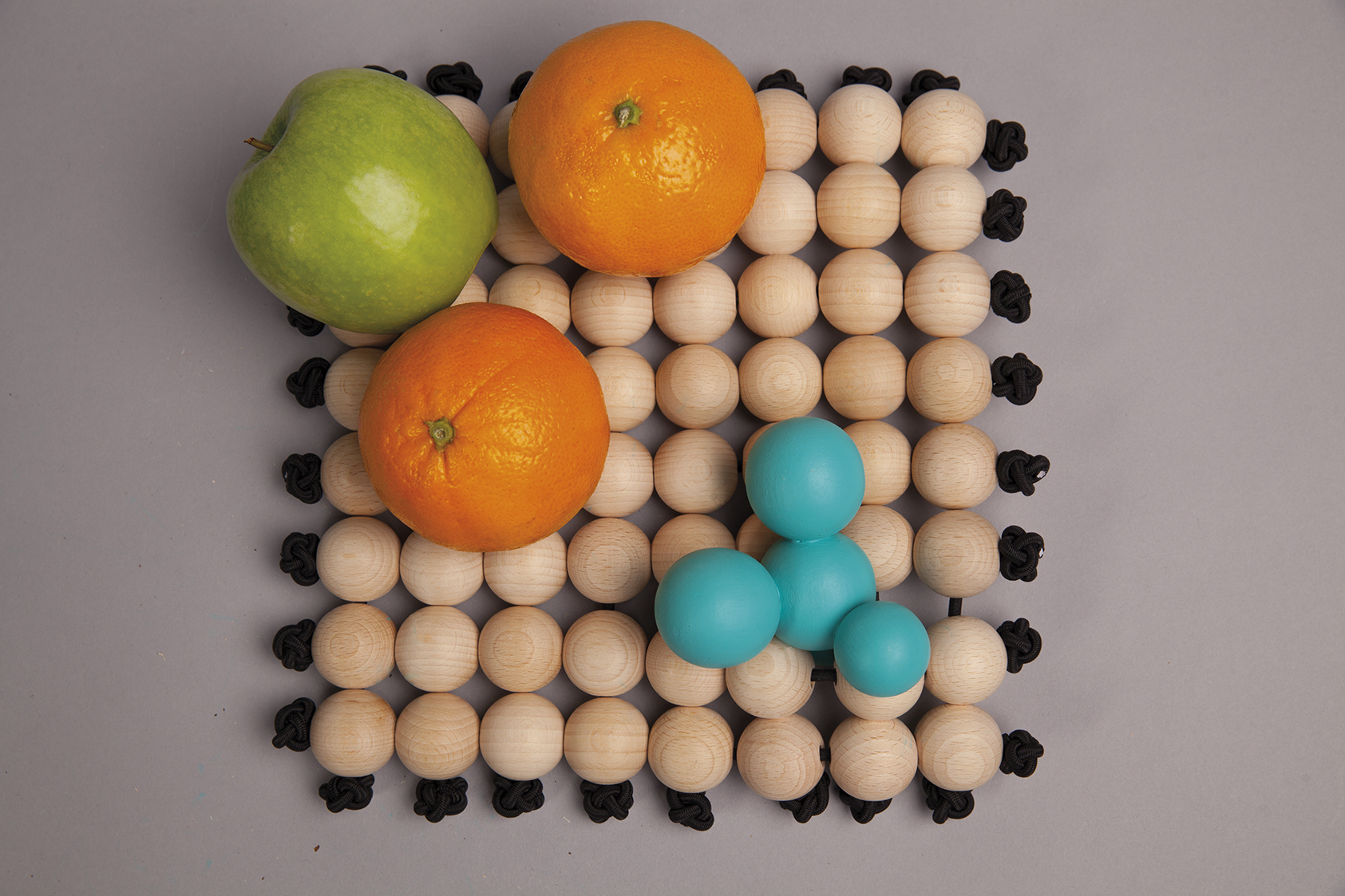

Ich nahm meine erste Inspiration aus dem traditionellen Handwerk der Perlenweberei und machte meine ersten Versuche mit Draht gewebten Tonkugeln. Ich produzierte größere Bälle aus Ton und experimentierte mit Anordnungen und Größen von Perlen im Drahtgeflecht. Die Stabilität der Perlengeflechte war noch erweiterbar, aber die neue Dimension der Perlen und die Proportionen weckten mein Interesse und ich konzentrierte mich schließlich auf die Kugeln an sich und deren Verbindung.

Neue Modelle mit gewebten Papierkugeln entstanden: verschiedene Kombinationen von gewebten Kugelflächen zu dreidimensionalen Objekten.

Nach Porzellan-Experimenten, bei denen die Kugeln getaucht wurden und Papierkugeln mit Porzellan beschichtet und ausgebrannt wurden, ergaben sich Schwierigkeiten, mehrere Porzellankugeln fest zu verbinden und in der Höhe anzuordnen.

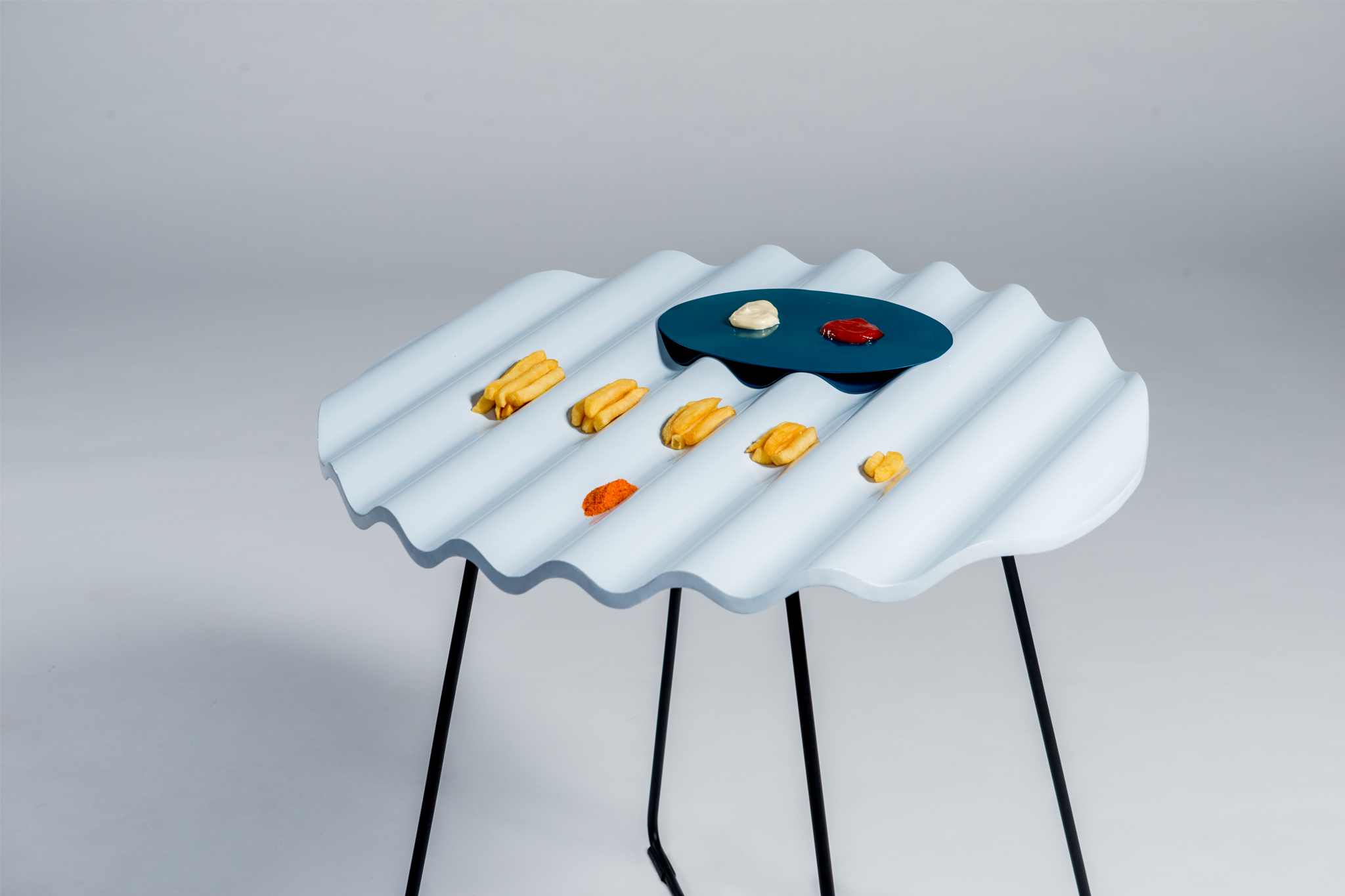

Sinus

It can be found where construction has to be cheap and simple.Corrugated sheet metal. Inspired by the Slums we developed a fascination for the material and its shape.

SINUS is dedicated to this shape and also reinterprets the use of tables in a playful manner. SINUS is not just an ordinary table! It is a set of pieces that can be used playfully to organize and structure a space. The complementary parts give possibilities and restrictions in order to explore new ways of usage. Looking at tables from a different perspective, breaking the rules to make space for new ideas.

We love things that fit together. Ever since we put, set, turn, combine, place and sort the things that surround us. SINUS is dedicated to that pleasure.

Two tables, one made of wood and the other made from metal have sinus shaped table tops. They are displayed with complementary forms that fit into each other. Here wood meets metal meets porcelain meets foam meets plastic. The player of the puzzle is invited to assemble the pieces to his needs and taste. The inspiration for SINUS derives from corrugated metal sheets which are used for construction. We first saw pictures from neighborhoods in Nairobi being build almost exclusively by this sheets.

We where fascinated by the simple geometry and decided to play with it. The result was a wooden table which is pressed with CNC milled molds using the technic of lamination. The metal version uses ordinary corrugated metal sheets which are welded. By attaching two sheets in a sandwich technic we gain stability. Both tables as well as the frames come in different heights for different scenarios of use.

We required to create a frame that needs a minimum of material so that the main focus lies on the top and the exposed objects. Still in the search to create a feeling of reliability we decided for a round metal profile. A decent black emphasizes this impression. Top and frame can be placed into each other with no need for additional fixing; geometry holds it all. Using porcelain, metal, wood and stone we took traditional materials to create a homie feeling. Mixing it with resin and foam we create a mix of objects that merge together but can still function on their own.

Featuring light and bright colors the composition presents freshness and vitality. In contrast with the strong and full tones it creates a center of attention. Whereas the wooden table top and porcelain vessels reveal pure nude material.

Shift

As Team Move Stacey, Kevin and me were in our early experiments already making use of pre-shaped glass that we could find in form of screw top jars, glass bottles and light bulbs. At this time we were trying to figure out how to improve the light of candles which the two of them use at home instead of electricity. That especially by focussing it with the help of glass and water.

Even though we could not really get satisfying results there, i was fascinated by the material of glass and how relatively easy the already existing shapes could be divided and transformed into something new.

Through getting impressions of life in Kangemi it felt natural for me to work with free materials and think in objects that could be made by up-cycling existing products.

I had the idea to create a design that could be re-created in a do-it-yourself version by the people in Kangemi using free materials and simple tools and techniques.

XU is a tea and coffee maker that is made of a one liter milk bottle cut in two. The outsides of the glass are sandblasted to get a milky surface that only allows allusions of what is inside to come through and provides more grip for the hand.

The bottle top is made use of as a part of the filter system. It is drilled through and gives hold to the stainless steel wire frame piece that will filter the tea and the coffee.

My first attempts of making a coffee maker from a wine bottle included having to use a conventional paper coffee filter each time. This part i replaced through a filter system that does not constantly produce additional waste. The integration into the bottle top also opened up the possibility of making tea.

Either one can put the upper bottle part reversed into the lower part, add tea and boiled water and let the tea steep in there. Or one can use the connection ring made from cork to create distance between the two bottle parts, add coffee powder and water and let the fresh coffee drip through the filter into the bottles bottom that serves as a drinking glass.

In the DIY version the bottle gets scored in the right place with a simple glass cutter and a self build device to hold the bottle and the cutter in place. Then the bottle gets split using thermal stress on the score that causes the glass to crack. The edges get sanded with sand paper. Instead of cork a ring for example made out of ropes from the Ropery project can suit as a connector. A piece of cotton cloth works very well as a filter instead of a wire frame.

Ropery

Als ich erfuhr, dass das Love School-Projekt mit einer Schule in einem der größten Slums von Nairobi, Kenia, stattfindet, wusste ich: Ich möchte mein Projekt auf das Upcycling konzentrieren, den Müll, welcher die Schule und Gemeinde umgibt wiederverwenden und in etwas nützlich umsetzen.

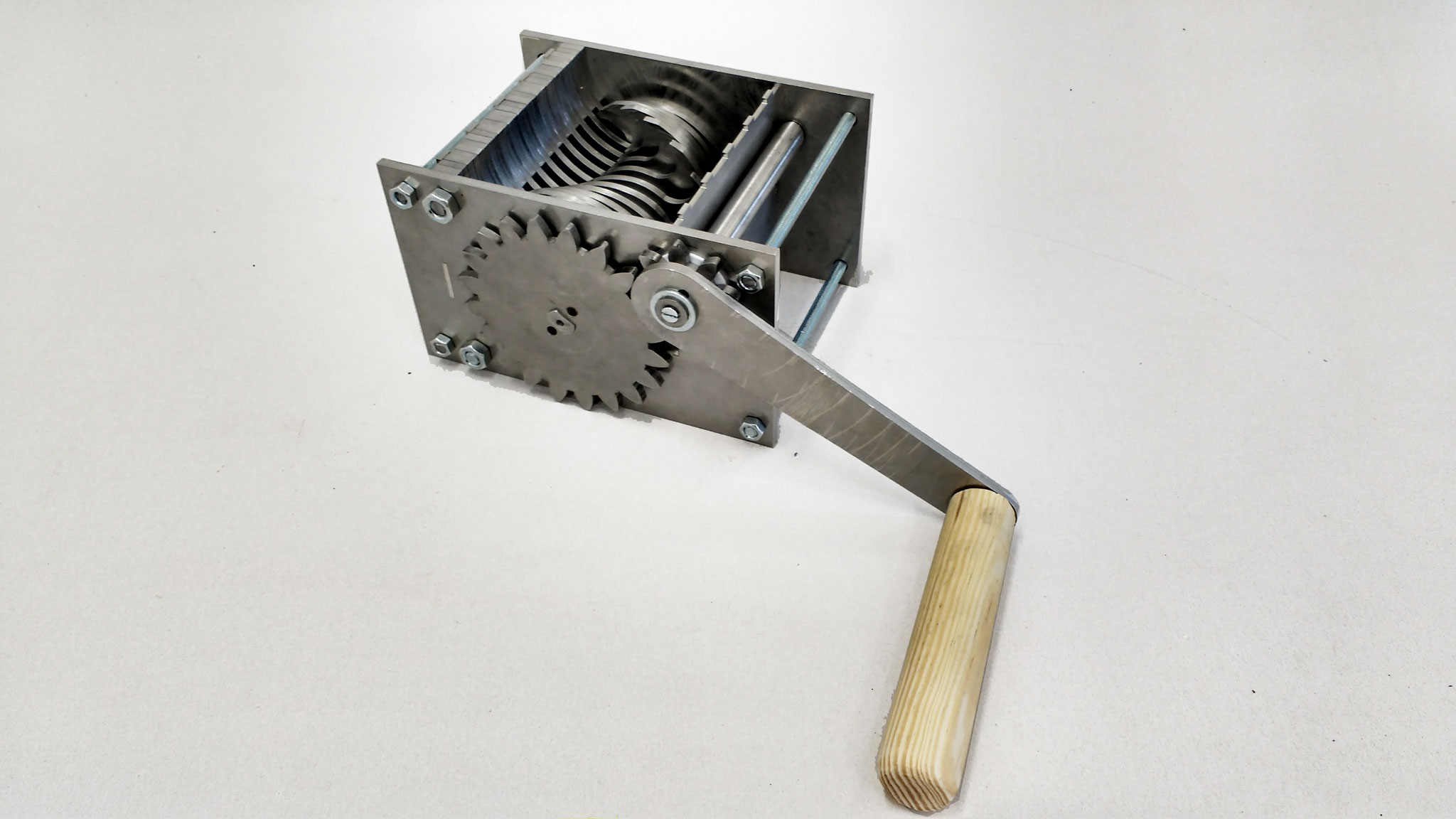

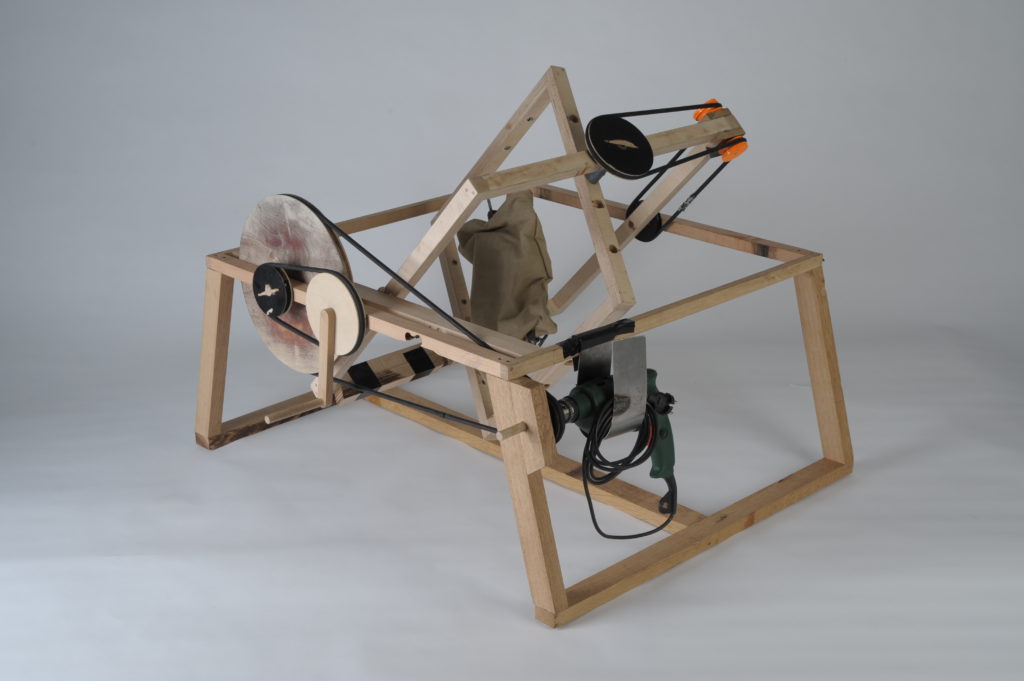

Ich begann zuerst mit der Erforschung traditioneller afrikanischer Handwerkskunst und fand sehr bald die Korbwebtechniken, die mich beeindruckten und ich wollte in dieser Richtung weiter arbeiten. Ich musste ein Material finden, um Seile zu produzieren, ich wusste, dass alte Plastiktüten ein großes Problem sind und viele in der Umgebung der Schule herumlagen. Daraufhin fing ich an mit Plastiktüten, die ich bei mir und Freunden zuhause fand, zu experimentieren. Kurz darauf entwarf ich eine Seildrehmaschine, die es mir möglich machte aus langen Streifen, die ich aus den Plastiktüten schnitt, stabile Seile herzustellen.

Als Segler habe ich alles über traditionelle Knotentechniken als Kind gelernt, und ich merkte schließlich, dass ich zu diesen grundlegenden, ursprünglichen Weisen der Seilverarbeitung zurückkehren musste um ein zufriedenstellend Endprodukt zu entwerfen. Ich begann größere Einkaufstaschen zu produzieren um die Techniken, Formen und Stile zu verstehen, welche ich dann auf meine endgültigen Modelle anwendete. Diese wurden dann in kleinere, an der Wand hängende Körbe zum Lagern von allen möglichen Objekten abgewandelt, die nicht nur stilvoll, sondern auch ausdauernd und wasserfest sind, daher können sie überall von der Küche, über den Flur zum Bad, als Behälter für alle möglichen Gegenstände und Lebensmittel verwendet werden.

Nach einem langen experimentellen Prozess glaube ich, dass ich einen Weg gefunden habe, Design und Up-Cycling in diese Seile zu integrieren, und ich freue mich darauf, mehr und verschiedene Produkte mit ihnen zu kreieren. Deshalb betrachte ich die Seile als einzelne Produkte, die Ropery und die Körbe als eine ihrer Zweige.

Während meiner Arbeit, habe ich mich sehr mit unserer “Waste-Culture” beschäftigt und mein Projekt bekam eine kritische Angelegenheit für mich, durch die ich hoffe mich selber und andere darüber nachdenken zu lassen, bewusster Dinge zu kaufen und weniger zu verschwenden.

Kutata

Kikapu Cha Paure

Kusanya

Mein Projekt orientierte sich an der Arbeit mit den Kindern. Um ihnen die Grundlagen eines Designprozess näher zu bringen arbeiten wir mit einfach Tonformen.

Bald lag der Fokus darauf einen Weg zu finden runde und gleichmäßige Formen ohne Drehscheibe herzustellen. Die einfachste Lösung war den Ton in bereits vorhandene Formen (z.B. Gläser, Schüsseln) zu drücken.

Um mit dieser Technik etwas eigenes zu gestalten kombinierten wir verschiedene Formen miteinander. So war es leicht skulpturale Formen in einem spielerischen und experimentellen Prozess zu gestalten.

Für die Kinder war es nicht nur eine bloße Erfahrung mit dem Material zu arbeiten, ich wollte ihnen außerdem einen bewussteren Blick auf die sie umgebenden Formen geben.

Für mich war es eine Auseinandersetzung wie ich selbst gestalten möchte. Ist es noch mögliche neue Formen zu gestalten oder sind es nur Wiederholungen der bereits existierenden? Und ist es überhaupt notwendig neue Formen zu gestalten. Ist nicht die Menge an bereits vorhandenen Formen ausreichen? Wie können Formen in verschiedenen Kontexten genutzt werden? Welche Funktion stellt eine Form? Sind wir uns der unzählbaren Menge der Formen bewusst, die uns umgeben? Welche „Schönheit“ liegt in alltäglichen Formen, die wir nicht wahrnehmen?

Form und die Suche nach „guter Form“ ist ein bedeutendes Thema im Design und es ist ein ausführlicher und langer Prozess für sein Objekt die „richtige“ Form zu finden. Ich wollte das Thema für mich selbst erforschen ohne den intensiven Prozess des Gestaltens einer komplett neuen Form. Mein Ziel war es dies zu visualisieren ohne eine bestimmtes Objekt oder Produkt zu gestalten.

Ich nutze bereits vorhandene Formen und kombinierte sie bewusst deren eigentliche Form und Kontext ignorierend, um zu sehen welches Potential sie bieten. Daher sind auch meine Objekte ohne von mir gegebene Funktion, vielmehr soll der Nutzer sich selbst damit auseinandersetzen, wie Formen funktionieren und welche Funktion die Objekte haben können.

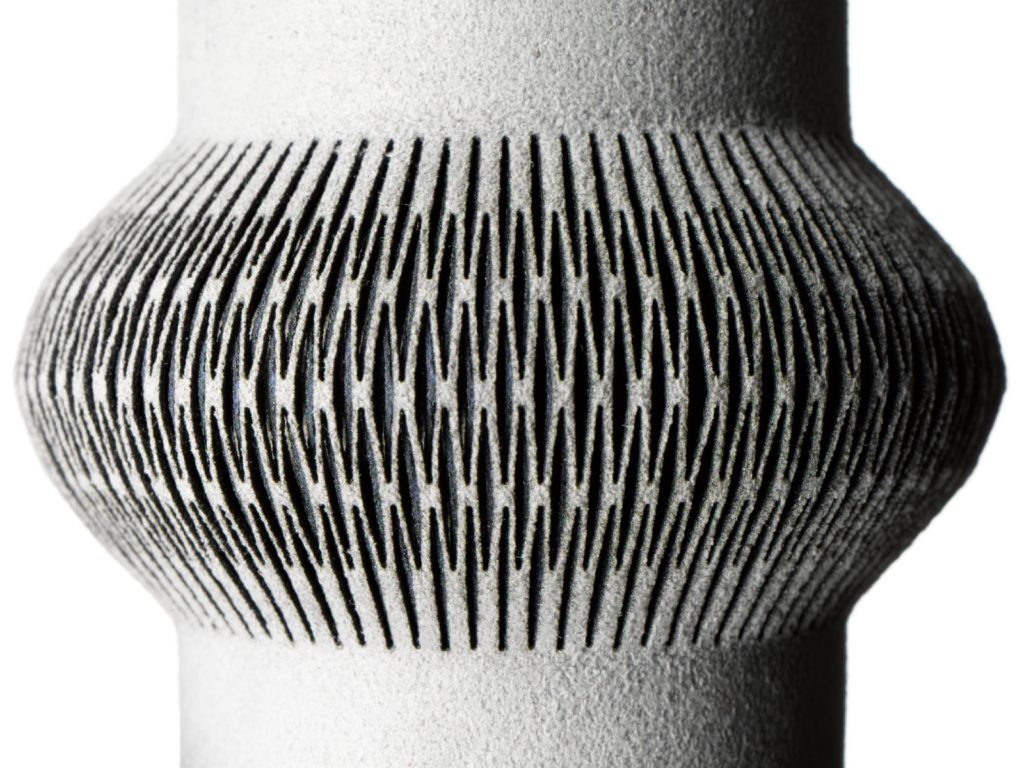

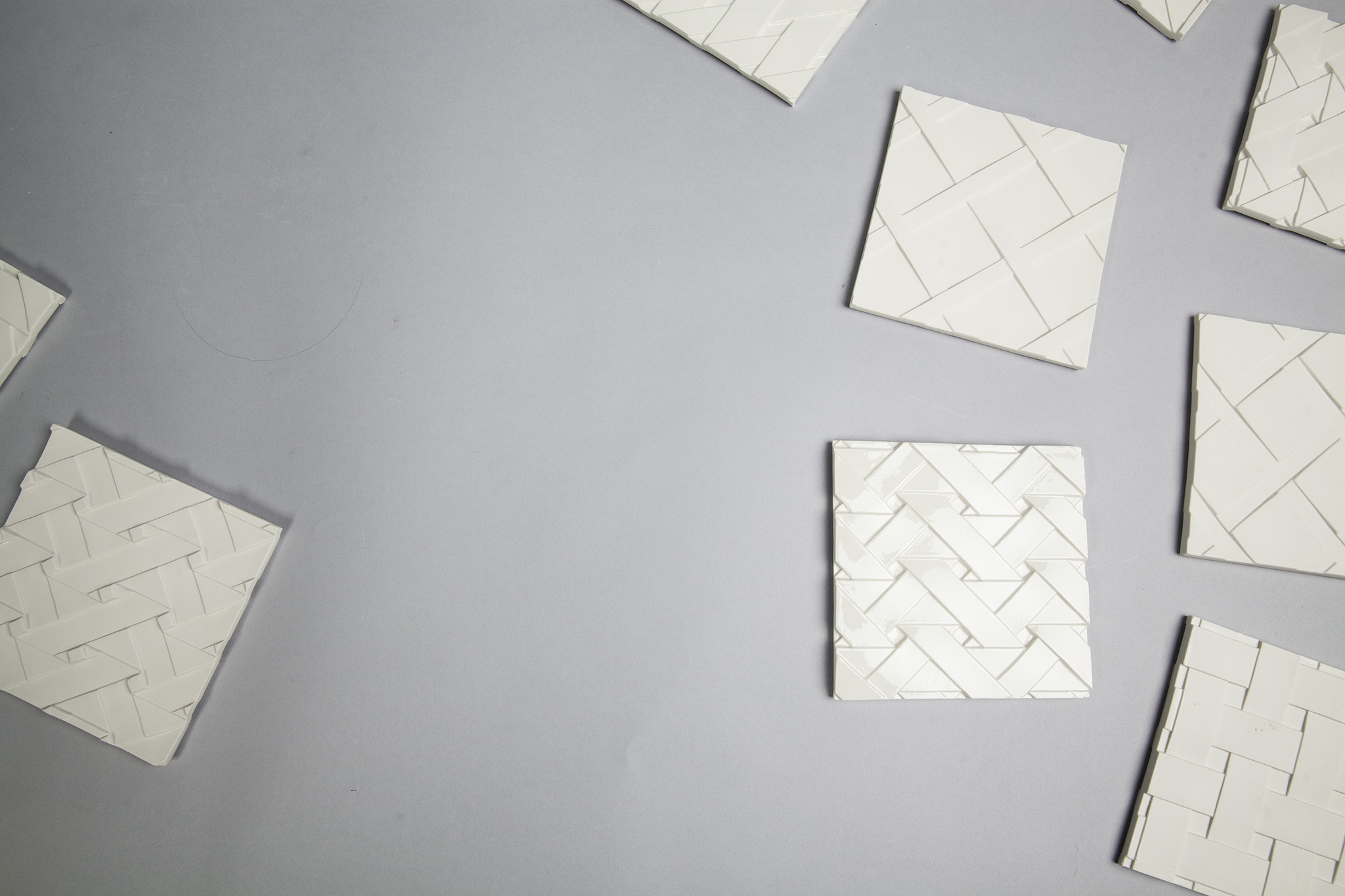

Cortina

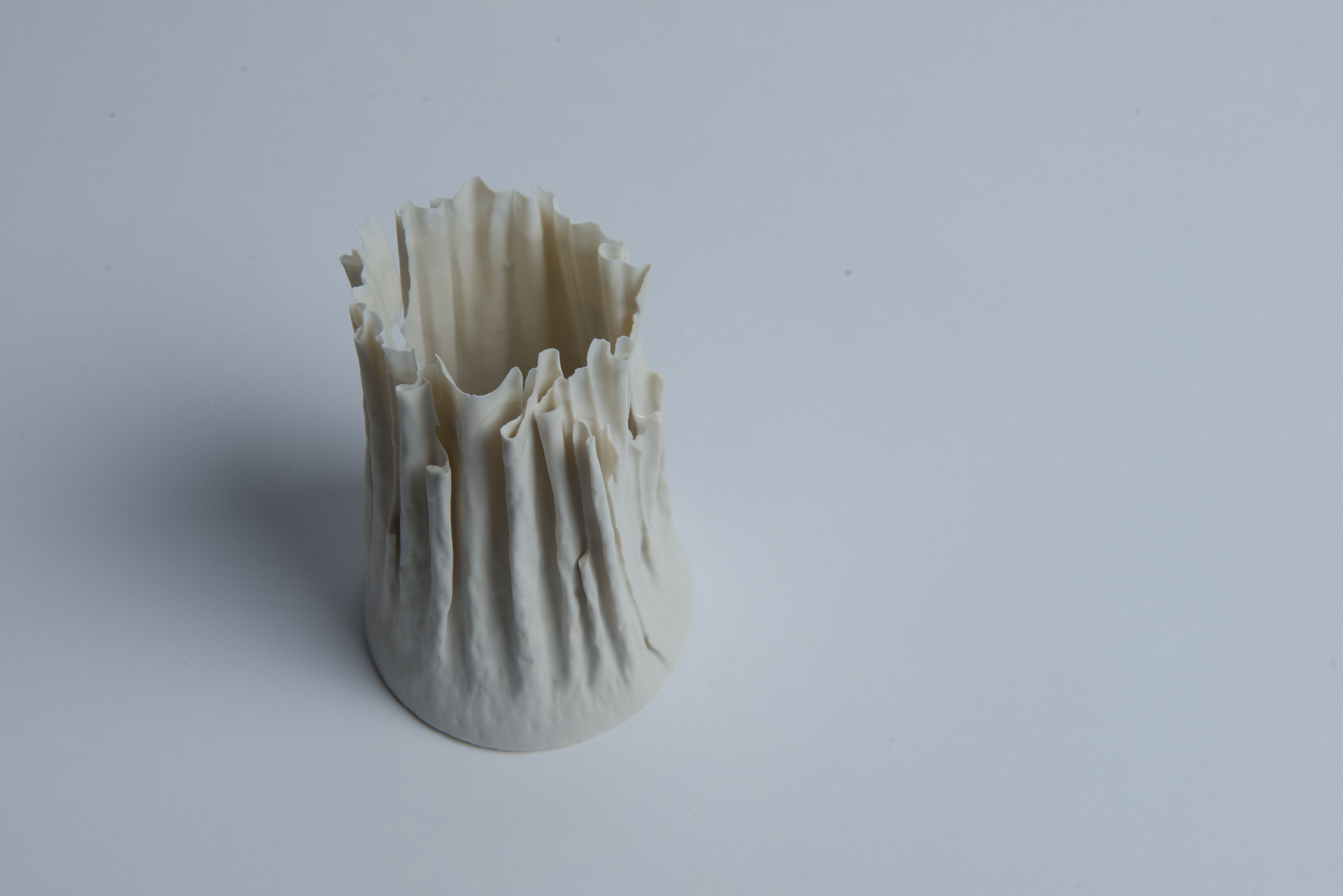

Cortina is a piece that was created during the research for new methods of mold building in ceramics. Reinterpreting the traditional methods used in ceramics I created a machine that is able to produce flexible and flowing shapes. Although the surface structure of Cortina is the main eye-catcher, the machine is actually capable of creating a variety of shapes and surfaces.

„Phaedrus“, he was saying to me, „the more I meditate on my art, the more I practice it; the more I think and act, the more I suffer and rejoice as an architect; and the more I feel my own being with an ever surer delight and clarity.“ „I go astray in my long spells of waiting; I find myself again by the surprises I give myself; by means of these successive degrees of my silence, I advance in my own edification; and I draw near to such an exact correspondence between my aims and my powers, that I seem to myself to have made of the existence that was given me a sort of human handiwork.“

„By dint of constructing,“ he put it with a smile, „I truly believe that I have constructed myself.“ SOCRATES: To construct oneself, to know oneself – are these two, distinct acts or not? PHAEDRUS: … and he [Eupalinos] added: „I have sought accuracy in my thoughts, so that being engendered by the consideration of things they might be changed as though of their own accord into the acts of my art I have apportioned my attentions; I have arranged the problems in another order; I begin where I finished off formerly, so as to go a little further… I am niggardly of musings, I conceive as though I were executing. What I think is feasible, and what I do is related to the intelligible. …

And then… listen, Phaedrus,“ he went on to say, „this little temple which I built for Hermes, a few steps from here, if you could know what it meant to me! There where the passer-by sees but an elegant chapel – ‚tis but a trifle: four columns, a very simple style – there I have enshrined the memory of a bright day in my life.“

Benchmark

Attention!

Ist ein Tee- und Kaffee-Set aus Porzellan, dass die Aufmerksamkeit auf die Problematik des gedankenlosen Designs und unserem Konsumverhalten richten soll.

Die Idee ein Tee- und Kaffee-Set zu entwickeln, wurde durch die Arbeit mit den Kindern in Nairobi, Prima und Alvine, inspiriert. In unseren Gesprächen via Video-Call fanden wir die Gemeinsamkeit des morgendlichen Rituals mit einer Tasse Tee den Tag zu starten. Rituale geben uns Kraft und können mit guten Erinnerungen verknüpft werden. Auf diese Weise kann eine Tasse Tee unser Empfinden sehr positiv beeinflussen.

Als ich mit der Gestaltung eines Objekts für die Ausstellung und die Auktion begann, war ich sicher, dass ich ein Tee-Set entwickeln wollte. Doch die Arbeit mit den Kindern in Nairobis Slum hat mich nachdenklich gemacht: Welchen Zweck hat ein weiteres Objekt, wie beispielsweise ein Standard-Tee-Set. Zudem wurde ich mit der Art und Weise konfrontiert, mit der wir heutzutage konsumieren. Ressourcen werden verschwendet, Menschen werden ausgebeutet und ein Objekttrend jagt den nächsten. Der Produktdesigner ist teil dieses Problems.

Youterus – Designentwurf zur Zukunft der Schwangerschaft

Imagine yourself pregnant…

Mehr Infos zum Youterus hier.

FERA | Bachelorarbeit 2017

Ein Stuhl ist ein in vielen Varianten ausgeführtes Sitzmöbel. Er ist anthropomorph und spiegelt den Körper, den er tragen soll. Der Stuhl gehört zum Grundbestand des menschlichen Mobiliars. Seine Formen waren von jeher mannigfaltig. Dennoch gibt es unter den Stühlen verschiedene Typen, die viel ausdrücken über die Technologie,-Stil,-Sozial-und Ideengeschichte. Seine Funktion als Körper- halter ist sekundär. Tatsächlich kann man seinem Körper kaum schlimmeres antun, als ihn auf einen Stuhl zu setzen. Es erschwert den Blutkreislauf, beeinträchtigt die Beweglichkeit und schadet dem Rücken.

Die Idee meines Bachelorprojektes ist in erster Linie eine Herangehensweise. Sie verkörpert meine momentane Idealvorstellung von einem Stuhlentwurf, welche ich im Detail erst herausfinden möchte. Diese Vorstellung setze ich als Parameter, nicht um ein experimentieren auszuschließen, sondern vielmehr um einen Leitfaden in dem Entwicklungsprozess des Objektes zu bilden.

Hierbei möchte ich möglichst viele Bereiche zeigen um meinen Gedankenverkettungen aus- reichend Hintergrund Information zu geben.